核与辐射航空监测具有快速、高效、大范围、不受地面交通和地形、地物、地貌条件限制等特点,是辐射环境航空测量调查、危险源航空快速搜寻测量、核电站运行前环境辐射本底调查、核电站运行后对环境辐射影响评价、核电站常规监测、定期监测、核应急航空监测的重要技术手段,在许多国家都被广泛应用[1-9],如前苏联切尔诺贝利核电站事故后欧洲国家的航空监测、日本福岛核事故后航空监测等。

在核与辐射航空监测中,衡量航空监测能力的一个重要指标就是核与辐射航空监测方法探测下限。我们对大体积NaI(Tl)探测器[50341 cm3(下测)/12585 cm3(上测)]核与辐射航空监测系统使用Y-12和Y-5型固定翼飞机在全国不同地区,包括浙江三门和舟山、山东海阳、河北石家庄、甘肃嘉峪关、新疆等地区的不同辐射背景(包括陆地和水域),以不同的航空测量高度获取的航空测量数据,分别对人工放射性核素137Cs和60Co的判断限和探测下限进行了研究,以期研究影响核与辐射航空监测方法探测下限的因素,并为有效提高核与辐射航空监测能力提供科学依据。

1 航空监测方法判断限和探测下限 1.1 判断限和探测下限概念根据定义,判断限是使某一测量装置能判断所测样品中“无”放射性存在时所对应的一个最大值[10];探测下限是使某一测量装置能判断所测样品中“有”放射性存在时所对应的一个最小值[10]。

对于随机变量进行“有”、“无”放射性存在的二元推断中,总会以某种概率出现两类推断错误[10]:第一类错误是当样品中“无”放射性存在时,但根据观测样品即推断出该样品中“有”放射性存在,犯第一类错误的概率用α表示;第二类错误是当样品中“有”放射性存在,但根据观测样品即推断出该样品中“无”放射性存在,犯第二类错误的概率用β表示。

据文献[10],判断限和探测下限都与本底测量值、测量装置的灵敏度及允许犯第一类错误的概率有关。

在有的文献中,判断限作为一个判断水平对待,探测下限又称最小探测量(Minimum Detectable Amount, MDA)、最小探测活度(Minimum Detectable Activity, MDA)[11-14]。

1.2 航空监测方法判断限和探测下限概念在核与辐射航空监测中,由于核与辐射航空监测系统随飞行器(飞机)的飞行轨迹(航跡)运动,其航空测量高度、飞行速度、所处地质环境及其环境辐射背景等测量条件在不断地变化,完全区别于实验室条件和地面就地测量条件,难以运用相关文献中推导的判断限和探测下限进行衡量和计算[10-15]。美国能源部内华达州拉斯维加斯遥感实验室于1993年6月在科罗拉多西北部核试验场区(代号为里奥布兰科工程)进行了核辐射航空测量,以确定1972年地下核爆在地表或在地表附近是否存在人工放射性核素137Cs污染,提出了航空监测方法判断限和探测下限的概念。

该方法应用“基线”上“零信号”分布确定判断限LC,再用来确定探测下限LD。

应用“基线”(预先设定的一条测线,该测线所在地为无人工放射性核素分布)上“零信号”(无人工放射性核素)分布确定判断限LC[16]:

| $ {L_{\rm{C}}} = F{N_{\rm{C}}} $ | (1) |

| $ {N_{\rm{C}}} = {K_\alpha }{\sigma _0} $ | (2) |

式中:LC为人工放射性核素的方法判断限,Bq·m-2;F为人工放射性核素的校准因子,Bq·m-2·s-1;NC对应人工放射性核素的方法判断限LC的计数率,s-1;σ0为环境本底条件下人工放射性核素测量结果的标准偏差,s-1;Kα为在标准正态分布中对应置信概率的特征值,当置信概率为95%(显著水平α=0.05)时,Kα=1.645。

假设人工放射性核素存在信号的探测几率是所期望的,一个信号平均计数值ND的分布曲线也近似于该平均计数值ND的平方根标准偏差的正常值。由于ND信号重叠在“零信号”分布上,ND的分布曲线必须与“零信号”分布曲线结合,获得可观测曲线,并计算探测下限LD[16]:

| ${L_{\rm{D}}} = F{N_{\rm{D}}} $ | (3) |

| $ {N_{\rm{D}}} = {N_{\rm{C}}} + {K_\beta }{\sigma _{\rm{D}}} $ | (4) |

用式(5)计算综合分布曲线的标准偏差σD:

| $ \sigma _{\rm{D}}^2 = \sigma _{\rm{D}}^2 + {N_{\rm{D}}} $ | (5) |

式中:LD为人工放射性核素的方法探测下限,Bq·m-2;ND对应人工放射性核素的方法探测下限LD的计数率,s-1;σD对应存在人工放射性核素分布(“ND信号”分布)中测量结果的标准偏差,s-1;Kβ为在标准正态分布中对应置信概率的特征值,当置信概率为95%(显著水平β=0.05)时,Kβ=1.645。

对式(4)和(5)使用二次方程式求解ND(另一个解因ND < NC无意义舍弃):

| ${N_{\rm{D}}} = {N_{\rm{C}}} + \frac{{K_\beta ^2}}{2} + {K_\beta }\sqrt {{N_{\rm{C}}} + \sigma _0^2 + {{\left( {\frac{{{K_\beta }}}{2}} \right)}^2}} $ | (6) |

本次研究中所使用的是大体积NaI(Tl)探测器核与辐射航空监测系统,航空γ能谱仪为双512道,辅助系统有导航定位系统、雷达高度计、气压高度计以及温度湿度计等组成。核与辐射航空监测中,采样频率为1 Hz。

研究中使用的飞机有:国产运-12(Y-12)和运-5(Y-5)型固定翼飞机。Y-12飞机在航空测量中飞行速度一般为220~260 km·h-1,平均速度约240km·h-1;Y-5飞机的飞行速度为150~180 km·h-1,平均速度约160 km·h-1。

2.2 航空测量方法核与辐射航空监测中,航空测量飞行方法是按预先设定的航测线沿地形起伏飞行,由GPS导航,实时记录航空测量数据,包括γ能谱数据、GPS定位数据、雷达高度、气压高度、机外温度以及湿度数据等。

航空测量的飞行高度根据所探测的对象而确定,对于人工放射性核素一般为50~150 m。

根据获取的航空监测数据,经过各项修正后,分别计算γ辐射剂量率、天然放射性核素238U、232Th和40K活度浓度、人工放射性核素面活度。依据式(1)和(2)及式(3)和(6),分别计算基线测量和测区测量的人工放射性核素判断限和探测下限。值得注意的是,在测区如果人工放射性核素有“异常”或者热点分布时,应排除这些“异常”或者热点数据,再计算人工放射性核素判断限和探测下限。

2.3 航空测量地区本次研究中所使用的航空测量数据,是我中心于2002~2014年分别在全国数个地区从事核与辐射航空测量任务取得的,包括浙江三门核电站周围地区、舟山地区;山东海阳核电站周围地区;河北石家庄地区;甘肃敦煌地区、嘉峪关地区、矿区;新疆LBP地区、ML地区、以及HS地区等。这些地区分布于全国东部、中部和西部不同地区,还包括了不同海拔高度、不同辐射背景、陆地和水域等因素,有利于对航空测量方法判断限和探测下限影响因素的研究。

2.4 核与辐射航空测量数据质量使用于本次核与辐射航空监测中人工放射性核素探测下限研究的测量数据采集的质量过程控制与质量保证完全按照各项目的质量保证大纲执行。

在各项目实施中,航测系统、地面测量仪器均进行了刻度与计量检定,仪器工作性能稳定;航测系统分辨率、能谱峰漂、基线测试等性能指标均达到或优于各相应项目工作大纲要求;GPS导航定位质量、航测高度、航空放射性测量等技术指标均达到了各相应项目质量保证大纲和工作大纲要求,并都通过了项目甲方组织的验收。

3 人工放射性核素探测下限影响因素研究 3.1 探测下限计算结果对于所使用的核与辐射航空监测系统,陆地上使用Y-12飞机航空监测对人工放射性核素137Cs的探测下限,当航测高度为100~120 m时,为1.1~1.9kBq·m-2(表 1),小于2.0 kBq·m-2;当航测高度为50 m时,为0.8~1.5 kBq·m-2。对人工放射性核素60Co的探测下限,当航测高度为100 m时,为0.7~1.0 kBq·m-2(表 1,对人工放射性核素60Co,使用了1173.2 keV和1332.5 keV两支能量结果的平均值,下同)。不同的地貌景观区(戈壁滩、农田、林地等),其航空监测方法探测下限没有明显的区别。

| 表 1 陆地Y-12飞机核与辐射航空监测方法判断限和探测下限 Table 1 The critical limit and detection limit of airborne monitoring for nuclear and/or radiation for Y-12 wing-fixed aircraft over land |

在水域部分,当航测高度为100~120 m时,对人工放射性核素137Cs的探测下限为0.5~0.7kBq·m-2(表 2),对人工放射性核素60Co的探测下限为0.2~0.5 kBq·m-2。

| 表 2 水域上Y-12飞机核与辐射航空监测方法判断限和探测下限 Table 2 The critical limit and detection limit of airborne monitoring for nuclear and/or radiation for Y-12 wing-fixed aircraft over water |

使用Y-5飞机,航测高度为80 m时,对人工放射性核素137Cs的探测下限为1.1~1.3 kBq·m-2(表 3)。

| 表 3 陆地Y-5飞机核与辐射航空监测方法判断限和探测下限(137Cs) Table 3 The critical limit and detection limit (137Cs) of airborne monitoring for nuclear and/or radiation for Y-5 wing-fixed aircraft over land |

对于高辐射背景区(航测高度为100 m),对人工放射性核素137Cs的探测下限为2.5~3.8 kBq·m-2,对60Co的探测下限为1.0~1.5 kBq·m-2(表 1)。

3.2 航空监测方法探测下限影响因素研究发现:核与辐射航空监测方法探测下限受航测高度、所使用飞机的飞行速度、航空监测地区的辐射背景水平高低、所监测放射性核素释放γ射线能量高低等因素影响。

1) 航测高度的影响

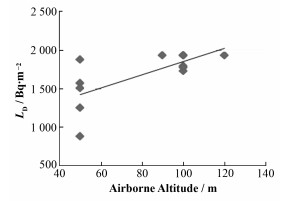

研究发现:随着航测高度的增高,航空监测方法探测下限数值相应有增大的趋势,如图 1所示。

|

图 1 航空监测方法探测下限(137Cs)随航测高度的变化(Y-12飞机) Figure 1 Variations of detection limit (137Cs) of airborne monitoring method with airborne altitudes (Y-12) |

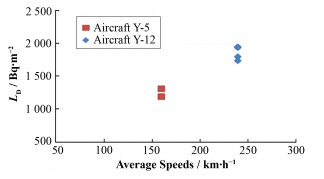

2) 航测飞机飞行速度的影响

如图 2,使用Y-12飞机的航空监测,其方法探测下限数据明显比使用Y-5飞机航空监测的大,此因Y-12飞机的飞行速度(平均240 km·h-1)相对较快,而Y-5飞机的飞行速度平均为160 km·h-1。

|

图 2 航空监测方法探测下限(137Cs)随不同飞机飞行速度的变化 Figure 2 Variations of detection limit (137Cs) of airborne monitoring method with flying speed of aircraft |

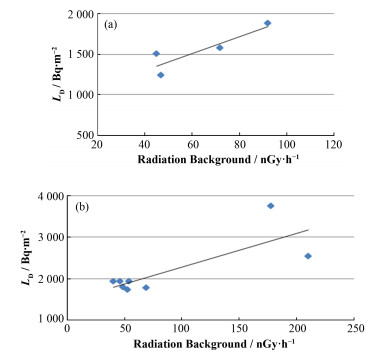

3) 航空监测地区辐射背景水平的影响

对于相同的航测高度,随当地辐射背景水平的增高,航空监测方法探测下限有相应增大的趋势,如图 3所示。在水域上空,对人工放射性核素的探测下限为最小(表 2)。由此表明,航空监测地区辐射背景的增高明显地降低了对人工放射性核素的航空监测能力。

|

图 3 航空监测方法探测下限(137Cs)随辐射背景的变化(Y-12飞机) (a)航测高度50 m,(b)航测高度100 m Figure 3 Variations of detection limit (137Cs) of airborne monitoring with radiation background (Y-12) (a) Airborne altitude 50 m, (b) Airborne altitude 100 m |

4) 放射性核素释放γ射线能量高低的影响

航空监测方法探测下限数值的大小,还受人工放射性核素释放γ射线能量高低的影响。从表 1和表 2可见,无论是陆地或是水域,人工放射性核素137Cs的探测下限明显大于60Co的探测下限。这是由于人工放射性核素137Cs所释放γ射线能量(661.657 keV)低于60Co所释放γ射线能量(1173.2keV、1332.5 keV)。由此表明,人工放射性核素所释放γ射线能量的降低,其探测下限明显增大。

4 结语对于相同的核与辐射航空监测系统,人工放射性核素的探测下限不仅受航空测量高度、航测飞行速度等因素的影响,还受航空测量地区辐射背景水平的高低、人工放射性核素的伽玛射线能量高低等因素影响。经过有效控制影响因素,如尽可能地降低航空测量速度(可使用直升飞机)、应用大体积探测器以及降低航空监测高度等措施,可有效降低人工放射性核素探测下限。

| [1] |

International Atomic Energy Agency. Airborne gamma ray spectrometer surveying[R]. Technical Reports Series No.323. Vienna: IAEA, 1991. http://campi.cab.cnea.gov.ar/opacmarc/cgi-bin/wxis?IsisScript=/xis/opac.xis&db=Falicov&curr=10&total=26&cid=fileIxJf0Y

|

| [2] |

葛良全, 熊盛青, 曾国强, 等. 航空γ能谱探测技术与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2016. GE Liangquan, XIONG Shengqing, ZENG Guoqiang, et al. Airborne gamma ray spectrum detection and application[M]. Beijing: Science Press, 2016. |

| [3] |

倪卫冲, 顾仁康. 核应急航空监测方法[J]. 铀矿地质, 2003, 19(6): 366-373. NI Weichong, GU Renkang. Airborne monitor method of nuclear emergency response[J]. Uranium Geology, 2003, 19(6): 366-373. DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2003.06.009 |

| [4] |

王景丹, 倪卫冲. GR320γ能谱仪人工核素面源刻度[J]. 铀矿地质, 2012, 28(3): 152-156. WANG Jingdan, NI Weichong. The calibration of GR320 gamma ray spectrometer with manmade radionuclide planar source[J]. Uranium Geology, 2012, 28(3): 152-156. DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2012.03.005 |

| [5] |

吴和喜, 杨秀英, 葛良全, 等. 求解航空γ能谱模拟中的深穿透问题[J]. 核技术, 2016, 39(7): 070201. WU Hexi, YANG Xiuying, GE Liangquan, et al. Solving the deep penetration problem in Monte Carlo simulation of airborne gamma ray spectrum[J]. Nuclear Techniques, 2016, 39(7): 070201. DOI:10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.070201.hjs.39.070201 |

| [6] |

倪卫冲, 顾仁康.核应急核反恐航空监测方法研究[A].国家核事故应急办公室.第四次全国核应急工作研讨会论文汇编[C].北京: 国家核事故应急办公室, 2006: 639-647. NI Weichong, GU Renkang. The study of airborne monitor method for nuclear emergency response and antinuclear terrorism[A]. National Nuclear Accident Emergency Office. Compilation of papers of the 4th national workshop on nuclear emergency response[C]. Beijing: National Nuclear Accident Emergency Office, 2006: 639-647. |

| [7] |

倪卫冲. 航空γ射线全能谱数据分析方法的理论研究[J]. 铀矿地质, 2011, 27(4): 231-241. NI Weichong. The theoretical study of full spectrum analysis method for airborne gamma-ray spectrometric data[J]. Uranium Geology, 2011, 27(4): 231-241. |

| [8] |

张利民, 倪卫冲, 王彩霞, 等. 山东海阳核电站环境辐射本底航空测量调查[J]. 铀矿地质, 2016, 32(1): 36-42. ZHANG Limin, NI Weichong, WANG Caixia, et al. Airborne gamma ray spectrometric survey for investigating the environmental radiation background around Haiyang NPP, Shandong[J]. Uranium Geology, 2016, 32(1): 36-42. DOI:10.3969/j.issn.1000-0658.2016.01.006 |

| [9] |

倪卫冲, 何必胜, 高国林, 等. 三门核电站地区环境辐射本底航空测量调查[J]. 辐射防护, 2016, 6(2): 104-111. NI Weichong, HE Bisheng, GAO Guolin, et al. Airborne gamma ray spectrometric survey for investigating the environmental radiation background around Sanmen NPP[J]. Radiation Protection, 2016, 6(2): 104-111. |

| [10] |

核科学技术辞典编委. 核科学技术辞典[M]. 北京: 原子能出版社, 1993. Editorial Board Members of Dictionary of Nuclear Science and Technology. Dictionary of nuclear science and technology[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 1993. |

| [11] |

Gilmore G R. Practical gamma ray spectrometry[M]. 2nd ed. , John Wiley & Sons, Ltd, 2008.

|

| [12] |

Knoll G F. Radiation detection and measurement[M]. 4th ed. , John Wiley & Sons, Ltd, 2010.

|

| [13] |

Martin J E. Physics for radiation protection[M]. 3rd Completely Updated ed. , Wiley-VCH Verlag & Co. KGa, 2013.

|

| [14] |

张伯显, 张智. 核辐射物理及探测学[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2011. ZHANG Boxian, ZHANG Zhi. Nuclear radiation physics and detecting[M]. Harbin: Harbin Engineering University Press, 2011. |

| [15] |

李洪星. 辐射防护基础[M]. 北京: 原子能出版社, 1982. LI Hongxing. Radiation protection foundation[M]. Beijing: Atomic Energy Press, 1982. |

| [16] |

EJ/T 20144-2016: 核应急航空监测要求[S].北京: 核工业标准化研究所出版, 2017. EJ/T 20144-2016: Requirements for aerial monitoring of nuclear emergency[S]. Beijing: Institute for Standardization of Nuclear Industry, 2017. |