2. 中国科学技术大学 合肥 230026

2. University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China

国际热核聚变实验反应堆(International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER)是由7个国家和地区(中国、欧盟、美国、俄罗斯、日本、韩国和印度)共同合作的国际项目,它是目前国际上在建的最大环形磁约束核聚变装置[1-2]。其目的是验证磁约束聚变装置商业化的可行性。软X射线诊断系统是托卡马克装置上必不可少的诊断系统,通过对软X射线的测量,可实现等离子体辐射对锯齿、色骨模等磁流体(Magnetic Hydrodynamics, MHD)现象的物理研究和成像反演[3]。检测软X射线一般使用光电二极管阵列,实现光-电信号转换。根据ITER检测X射线的要求,探测器输出的电流信号最小为nA级信号,因此放大器的设计难度很大。由于核辐射屏蔽造成探测器和放大器间的距离长达15 m,前放输出的信号到采集有20多米,信号在大距离传输很容易受到电磁干扰,造成畸变。

目前先进超导托卡马克实验装置(Experimental Advanced Superconducting Tokamak, EAST)中的软X射线诊断系统放大电路参数为:增益106V·A-1;带宽100 kHz;噪声10 mV。但对于nA级信号,就很难从噪声中提取出来;并且系统以核仪器插件标准(Nuclear Instrument Module, NIM)机箱为载体,每块电路板集成9道信号检测电路,集成度低,信号传输容易受到干扰,不利于系统电磁防护,很难满足ITER检测的需求[4]。本方案设计的目的在于提高电路增益107V·A-1的同时提高系统集成度。由于ITER的电磁环境复杂,如何提高电路的抗干扰能力、降低噪音是本设计的关键。

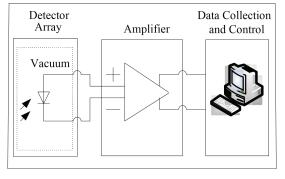

1 系统结构软X射线诊断系统采用PIN (Positive Intrinsic Negative)光电二极管的Centronic 5T系列探测器,该探测器由35个光电二极管组成,将接收到的X光转换成电流信号,再通过屏蔽电缆送至放大电路。由于ITER要求待采样的软X射线能量段很低,造成探测器产生的电流很弱,而系统又处于复杂的电磁环境中,为了便于信号采集与传输,需将电流信号放大并转换为电压信号。其系统结构框图如图 1所示。

|

图 1 软X射线检测系统框图 Figure 1 Soft X-ray detection system diagram. |

探测器的特性对小信号的检测是很重要的。噪声是探测器的一个重要参数,主要有两种形式:

1) 暗电流的散粒噪声[5],是由于光子到达统计率不确定性造成的,其大小可以用式(1) 表示:

| $ {I_{{\rm{dark}}}} = \sqrt[2]{{\left( {2e{i_{{\rm{dark}}}}B} \right)}} $ | (1) |

式中:Idark为均方根(Root Mean Square, RMS)噪声电流;e是电子充电;idark为光电二极管产生的电流信号;B是测量噪声的带宽。

2) 噪音就是约翰逊噪[5],是光电二极管工作时由于内阻而产生的热噪音,其大小可以用式(2) 表示:

| $ {I_{{R_{{\rm{sh}}}}}} = \sqrt[2]{{\left( {4kTB/{R_{{\rm{sh}}}}} \right)}} $ | (2) |

式中:

光电二极管的偏压对探测器本身的影响比较大,主要表现为两个方面:1) 适当的偏压可以降低二极管的结电容,提高其响应速度;2) 偏压会造成二极管的暗电流增大,从而影响信号的真实性。

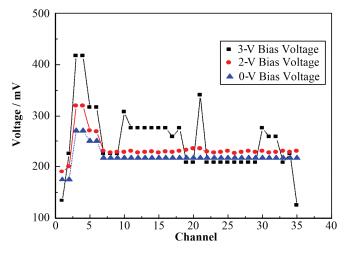

本设计中选用的探测器阵列是由Centronic公司的大面积的探测器。由35个光电二极管组成,其面积为12 mm×2 mm。在实验室对探测的暗电流进行了间接测试,测试中选用的放大器增益为107V·A-1,采用32路集成的放大电路,光源为Mini-X X-ray Tube。分别测试了偏压为0 V、2 V、3V时不同通道的放大器输出电压,其结果如图 2所示。通过测试结果看出,不加偏压时各通道一致性很好,但是响应度低;加3 V偏压时,由于暗电流增大,造成不同通道之间的检测差异增大;加2 V偏压时,除个别通道外其他通道的一致性变化不大,响应速度提高。在使用前需要进行偏压测试,偏差比较大的通道应避免使用,防止检测的数据失真。因此在系统设计时取2 V偏压。

|

图 2 不同偏压下前放信号输出电压 Figure 2 Signal from amplifier at different bias voltage. |

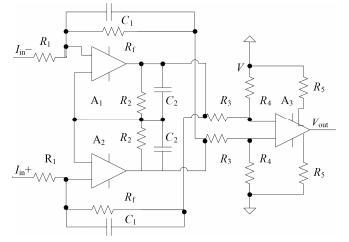

在对比电阻取样电流放大器、跨阻型电流放大器、差分电流放大器等方案的基础上,该系统采用改进的差分电流放大器方案[6-7]。其电路框图如图 3所示。该方案克服了共阴(阳)极探测器接法时负端信号均分弊端的同时,又能很好地抑制共模干扰。电路的增益可以通过电阻Rf调节,Cf对电路进行相位补偿,同时也能调节放大电路带宽。

|

图 3 I-V差分放大电路 Figure 3 I-V differential amplifying circuit. |

软X诊断在ITER环境下工作,其电磁环境复杂。因此在设计时必须考虑电路电磁防护。电磁防护主要包括两个方面:一是电磁屏蔽;二是电路抗干扰设计。本系统设计中,主要通过干扰滤波、印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)布线、屏蔽、接地等方式对系统进行电磁防护设计[8]。

3.1 滤波 3.1.1 电源电磁干扰(Electromagnetic Interference, EMI)滤波器由于核屏蔽层造成ITER诊断系统放置较远,探测器供电电源由前级放大器机箱远程供给;在终端进行直流-直流(Direct current, DC-DC)稳压滤波。由于电源线传输距离远,电磁干扰很容易传入设备。为提高电源质量,采用如图 4所示噪声滤波电路。

|

图 4 EMI电源滤波器 Figure 4 EMI filter of power supply. |

图 4中L1和L2是共模扼流圈,抑制共模噪声;L1和L5是用来抑制差模干扰的三端电容器;L2、L3、L4、L6是抑制差模干扰的铁氧体磁珠;C1(C2)和C3(C4)两个谐振频率不同的电容并联,一方面在降低电源网络噪声,另一方面抑制负载变化引起的电压波动。

滤波电路元器件的选型要综合考虑电源噪声的频谱特性。共模扼流圈选的是BNX025H01,其插入损耗在50 kHz-1 GHz内最小35 dB[9],能很好地抑制差模干扰。铁氧体磁珠BLM21PG331SN1主要用来电流滤波,抑制高频干扰[9]。

在实验室中搭建了测试电路,来检测改善后电路的性能。图 5(a)为电源在滤波前测得的噪声的幅值及噪声的频谱,图 5(b)为加入电源滤波器后电源的噪声及频谱分布。在滤波前,电源噪声幅值达到了50 mV,噪声频谱主要分布在8-16 MHz;经过滤波器滤波使电源噪声降到5 mV左右。经过实验测试对比,滤波效果还是比较显著的。

|

图 5 EMI滤波前(a)和滤波后(b)电源噪声 Figure 5 Power supply noise before (a) and after (b) EMI filter. |

ITER电磁环境复杂,为了降低噪声,需对信号进行滤波。由于无源滤波器件容易受负载的影响,并且前放的输出信号为差分信号,传输距离远。故采用全差分有源滤波器[10],电路如图 6所示。

|

图 6 全差分有源滤波器 Figure 6 Difference active filter. |

其传递函数为:

| $ \begin{align} &{{H}_{\text{d}}}\left( f \right)=\left[\frac{K}{-{{\left( {}^{f}\!\!\diagup\!\!{}_{{{F}_{\text{fs}}}\cdot {{f}_{\text{c}}}}\; \right)}^{2}}+{}^{jf}\!\!\diagup\!\!{}_{Q\cdot {{F}_{\text{fs}}}\cdot {{f}_{\text{c}}}}\;+1} \right]\times \\ &\left( {}^{\frac{{{R}_{t}}}{2{{R}_{4}}+{{R}_{t}}}}\!\!\diagup\!\!{}_{\left( {1 + \frac{{j2{\rm{\pi }}{R_4}{R_t}{C_3}}}{{2{R_4} + {R_t}}}} \right)}\; \right) \end{align} $ | (3) |

| $ K\text{=}\frac{{{R}_{\text{2}}}}{{{R}_{\text{1}}}} $ | (4) |

| $ {F_{{\rm{fs}}}} \times {f_{\rm{c}}} = \frac{1}{{2{\rm{\pi }}\sqrt {2 \times {R_2}{R_3}{C_1}{C_2}} }} $ | (5) |

| $Q = \frac{{\sqrt {2 \times {R_2}{R_3}{C_1}{C_2}} }}{{{R_3}{C_1} + {R_2}{C_1} + K{R_3}{C_1}}}$ | (6) |

式中:K为滤波器通带增益;fc为截止频率;Ffs为频率比例因子;Q为品质因数。

由于本系统待检测信号的频率低于100 kHz,在设计滤波器时,其截止频率设为200 kHz。通过理论计算并借助仿真软件(Cadence),设定滤波器的带宽fc=100 kHz、K=2、Q=0.86。为了得到电路的幅频特性曲线,使用Cadence进行仿真,得到了放大器输出信号的幅频特性曲线(图 7)。由仿真结果可以看出,放大器的带宽为120 kHz。

|

图 7 放大器带宽 Figure 7 Band width of the amplifier. |

图 8为放大器输出经滤波前后的对比测试,探测器处于密闭暗盒中,可以近似认为放大器输出为噪声信号。探测器与前放用20 m长的屏蔽双绞线连接。图 8(a)为滤波前的噪声信号及其频谱分布,幅值约为15 mV,有很多高频干扰;图 8(b)为滤波后的噪声信号及其频谱分布,幅值在8 mV左右。通过输出信号的频谱特性可以看出100 kHz以上噪声明显被抑制。

|

图 8 滤波前(a)和滤波后(b)信号噪声 Figure 8 Signal noise test without (a) and with (b) two-stage low pass filter. |

旁路电容的作用是产生一个交流分路,从而吸收高频分量,降低器件的EMI分量。去耦电容主要是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播并抑制噪声对其他芯片的干扰。去耦电容距离芯片引脚越近,其补充电流的环路面积就越小,则电路辐射就会很小。因此每个集成电路的电源引脚旁都需要加一个0.1 μF的去耦电容。储能电容可为芯片提供所需要的电能,并且将电流变化局限在较小回路内,从而减小辐射[11]。在PCB布线时,应遵循流经、顺序、就近、共地原则。

3.2.2 PCB抗干扰设计在PCB设计中,使用PXI (PCI extensions for Instrumentation)机箱对放大电路进行集成,每块板集成32道信号,提高了系统的集成度。由于电路板的高度集成,器件集成密度大,为了降低电路的射频发射、提高系统的性能、控制信号线阻抗、减小接地阻抗,该电路采用8层板设计:4个信号层、两个地层、两个电源层。板层设置如图 9所示,2层、3层主要走电流信号,1层、4层走高电压信号。PCB布线时通过蛇形线控制差分信号线,使其阻抗相等。

|

图 9 PCB板层设置 Figure 9 PCB layer set. |

为了保证I-V转换精度,必须选择低偏置电流的运放,为了充分利用这些器件,需要注意布线和电路的装配,特别是PCB板上的漏电流。在信号输入管脚采用环绕输入保护环可以显著削弱漏电流的影响,同时也可以屏蔽干扰。

3.3 屏蔽、接地屏蔽和接地是抑制电磁干扰的有效措施。要取得良好的效果,必须将屏蔽体合理接地。

1) 屏蔽是利用屏蔽体阻止或衰减电磁波的传输,是抑制辐射干扰的有效办法。为了满足电磁兼容要求,需选用导电性能良好、高磁导率的材料。在诊断系统中,各个模块比较分散,要想实现哑铃模式屏蔽不太现实。只能通过分段屏蔽,对探测器、信号传输线和信号处理电路等关键部件进行单独屏蔽,然后通过合理的接地方式达到系统抗干扰目的。

2) 接地基于三个目的:一是减少多个回路电流通过公共阻抗产生压差;二是缩减信号回路感应磁场噪声的感应面积;三是消除地电位差对信号回路的不利影响。其接法有三种基本形式:浮地、单点接地和多点接地。由于浮地接法很容易产生静电累积及引入干扰信号;多点接地适用于高频电路(f > 10MHz),故不适用于本系统;单点接地能够消除公共阻抗耦合及低频地环路,在0-1 MHz内干扰很小,适合本系统。单点接地又分为串联单点接地(图 10(a))和并联单点接地[12](图 10(b))。串联单点接地:共用地线串联一点接地,布线方便,但当电路中(各部分)电流较大或公共阻抗较大时,各部分间的地电位差较大,容易形成共地干扰,对于弱信号检测,不能使用这种接地方式。并联单点接地:独立地线并联一点接地,这种接地方式各电路的地电位只与本电路的地电流及地线阻抗有关,不会产生公共阻抗干扰,非常适用于低频电路。综合考虑,本系统采用并联单点接地方式。

|

图 10 串联(a)和并联(b)单点接地 Figure 10 Series (a) and parallel (b) single-point grounding. |

ITER实验中,待检测信号与检测系统之间相距较远,系统与系统间信号传递主要靠传输线来完成,选择传输线变得尤为重要。常用的屏蔽线缆有:屏蔽双绞线和同轴电缆。在实验室中分别对20 m长的同轴电缆和屏蔽双绞线进行测试,其结果如图 11所示。

|

图 11 传输线随频率对信号的衰减 Figure 11 Signal impacted by different cable at different frequencies. |

通过对比两种线对信号传输衰减与频率的关系发现,屏蔽双绞线呈现低通特性,频率的拐点与传输线的长度有关。屏蔽双绞线在0-200 kHz内使用非常有效。主要是因为在高频下特性阻抗不均匀及由此造成的波形反射。放大电路信号为差分形式,故采用屏蔽双绞线传输信号。噪声电流在屏蔽层里流动,消除了公共阻抗的耦合干扰。

3.3.2 系统接地系统接地包括数据线的屏蔽层接地、探测器屏蔽盒的接地、电路板屏蔽箱的接地。图 12为系统接地示意图。探测器、放大器电路都有自己独立的屏蔽体,信号传输线分为三段:cable 1段的屏蔽层前端与探测器屏蔽盒相连,另一端通过导线连接到放大器机箱外壳(信号地);cable 2段的屏蔽层在放大器的输入端与信号地相连;cable 3段连接放大器与采集系统,信号为差分传输,为了防止形成地回路,屏蔽层在采集端接地。整套系统放大器机箱和采集机箱并联单点接地,防止地回路阻抗引起干扰。

|

图 12 系统接地示意图 Figure 12 Ground connecting system. |

按照上述的设计方案,在EAST上进行实验测试,通过对比采集的炮号数据:47610中本方案与原有方案波形如图 13所示,通过比较可以看出本方案信号的干扰明显被降低,验证了本设计的有效性。

|

图 13 EAST测试波形图 Figure 13 Signal test on EAST. |

通过对软X射线检测放大系统采取屏蔽、接地等防护措施及PCB布线等,有效地抑制了电磁干扰、地噪声干扰、高频噪声干扰。使系统信号干扰降至8 mV,放大电路的增益提高到107V·A-1;采集通道采用32路集成设计,满足了软X射线诊断系统对采集通道数量的要求。该系统在EAST上测试运行稳定、干扰小。实验结果表明,电磁防护措施合理,且效果显著。

| [1] | Aymar R, Barabaschi P, Shimomura Y. The ITER design[J]. Plasma Physics & Controlled Fusion, 2002, 44(5): 519–521. |

| [2] |

李建刚. 我国超导托卡马克的现状及发展[J].

中国科学院院刊, 2007, 22(5): 404–410.

LI Jiangang. Present status and development of superconducting tokamak research in China[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2007, 22(5): 404–410. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.2007.05.011 |

| [3] |

陈开云. 软X射线图像反演和锯齿不稳定性的研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2010.

CHEN Kaiyun. Study of soft X-ray image reconstruction and sawtooth instability[D]. Beijing:University of Chinese Academy of Sciences, 2010. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y2037914 |

| [4] | Hu L, Chen K, Chen Y, et al. Outline design of ITER radial X-ray camera diagnostic[J]. Fusion Science & Technology, 2016, 70(1): 112–118. DOI: 10.13182/FST15-137 |

| [5] | Li Z, Nayak B K, Iyengar V V, et al. Laser-textured silicon photodiode with broadband spectral response[J]. Applied Optics, 2011, 50(17): 2508–2511. DOI: 10.1364/AO.50.002508 |

| [6] | Jerald G. Photodiode amplifiers OP AMP solutions[M]. US: McGraw-Hill, 1995: 22-30. |

| [7] |

张继宗, 潘国强, 胡立群, 等. EAST上软X射线能谱诊断系统的研制[J].

核技术, 2014, 37(7): 070401.

ZHANG Jizong, PAN Guoqiang, HU Liqun, et al. Development of the soft X-ray energy spectrum diagnostic system on EAST[J]. Nuclear Techniques, 2014, 37(7): 070401. DOI: 10.11889/j.0253-3219.2014.hjs.37.070401 |

| [8] |

Clayton R P. 电磁兼容导论[M]. 闻映红, 译. 北京: 人民邮电出版社, 2007: 465-468, 541-548.

Clayton R P. Introduction to electromagnetic compatibility[M]. WEN Yinghong, tr. Beijing:Posts and Telecom Press, 2007:465-468, 541-548. |

| [9] | Murata manufacturing Co., Ltd. SMD/block type EMI suppression filters[EB/OL]. 2011-3-28. http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/emc/emifil/c51c.ashx?la=zh-cn. |

| [10] |

伍民顺, 方厚辉, 曾军, 等. 一种基于多输出四端浮地零器的电流模式二阶滤波器的设计[J].

电气传动自动化, 2004, 26(3): 29–30.

WU Minshun, FANG Houhui, ZENG Jun, et al. Design of current-mode second-order filter based on multiple-output FTFN[J]. Electrical Drive Automation, 2004, 26(3): 29–30. |

| [11] |

连龙刚, 徐文宽, 王保成, 等. 高速PCB设计中的EMI问题研究[J].

电子技术应用, 2015, 41(3): 17–19.

LIAN Longgang, XU Wenkuan, WANG Baocheng, et al. EMI problem research of high speed PCB design[J]. Application of Electronic Technique, 2015, 41(3): 17–19. DOI: 10.16157/j.issn.0258-7998.2015.03.002 |

| [12] |

王林森, 汤伦军, 何诗英, 等. EAST极向场电源控制系统EMC屏蔽设计与应用[J].

电力电子技术, 2012, 46(11): 95–97.

WANG Linsen, TANG Lunjun, HE Shiying, et al. The shielding design and application of EAST poloidal power supply for EMC[J]. Power Electronics, 2012, 46(11): 95–97. |