2. 中国科学院大学 北京 100049

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

熔盐堆(Molten Salt Reactor, MSR)具有高能量密度、无水冷却、本征安全性和防核扩散等优点,也是唯一有成功运行经验的液态燃料实验堆[1−2]。未来先进核裂变能-钍基熔盐堆核能系统(Thorium MSR, TMSR)项目是中科院先导科技专项之一,其战略性目标是研发第四代裂变反应堆核能系统。熔盐堆主要包括堆本体、回路系统、换热器、燃料盐后处理系统等关键部分。其中,熔盐既可以作为冷却剂或燃料盐载体。熔盐堆产生的裂变产物可以溶解其中[3−4]。

氟化物熔盐由于在熔融状态下具有很低的蒸汽压、较高的热容、较宽的液态工作范围、良好的化学稳定性等出色的热化学性能及材料兼容性以及良好的中子经济特性,被选为熔盐堆的冷却剂和燃料盐载体[5−6]。因此,氟化熔盐的相关研究对于TMSR的设计、建造和安全运行等具有重要的作用。研究氟化熔盐的第一步首先是获得(制备)熔盐,但是由于各种熔盐的结构不同,其制备工艺也不一样,例如:拟选作二回路冷却剂的氟锂钠钾(FLiNaK)是离子型熔盐无酸根结构,制备温度确定较简单,只要保证温度高于共晶点温度和保温时间足够长即可。但拟选作一回路冷却剂的氟锂铍(FLiBe)具有酸根结构,在制备过程中,由于酸根结构的生成,导致组分的熔点变化,这对制备工艺选择有重要影响。因此,针对不同结构的熔盐,其制备工艺也不同。由于熔盐堆冷却剂用盐,对杂质含量有苛刻的要求,尤其是氧含量(质量分数低于 < 10−4)[7],因此,熔盐净化也是制备过程中必须的工艺之一。对于氧来讲,不同的存在形态,其净化工艺不同,这就需要我们通过特殊手段来确定氧的存在形态。除此之外,在熔盐堆后处理过程中,涉及到多种裂变产物的分离以及铀元素的提取等,其中,工艺的选择和过程的监测,都需要对可能存在物质的种类和物理化学性质进行确认。以上涉及到的多种问题,都可以通过对熔盐结构的研究,提供相关解决方案。

结构研究手段有多种,其中,红外吸收光谱(Infrared Absorption Spectroscopy, IR)是最有力的手段之一。然而,标准仪器不适用于熔盐这类高温且腐蚀性强的样品的测量。高温光谱研究最早始于橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory, ORNL)的MSR研究而获得广泛的关注。1960年Greenberg等[8−9]将熔盐悬置于铂网上,使熔盐厚度足够薄,从而获得了LiNO3、NaNO3和NaNO2等熔盐的红外吸收光谱;1963年Wilmshurst等[10]利用反射技术搭建的红外吸收光谱系统得到了液态LiNO3-NaNO3、AgNO3-KNO3和LiNO3-LiOH等共晶盐的红外吸收光谱。随后,通过这两种光谱装置,研究者们又得到了多种纯熔盐(例如:氯化盐、硝酸盐、氢氧化物和氯酸盐等)的红外吸收光谱,并进行了简单的结构和配位分析[11−12]。然而这两种开放式的光谱系统中样品都没有办法进行密封,对于易潮解的熔盐来说,空气的水分会对测定结果造成较大影响。虽然橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory, ORNL)20世纪60−70年代对各类熔盐的一系列高温光谱研究并且取得了很大的进展[13−15],但是进入21世纪以后,随着MSR项目的终止,高温熔盐尤其是氟化熔盐的光谱研究便很少再得到关注。

早期的研究者们已经设计出各种测量高温熔盐吸收光谱的装置,但它们都有各自的不足之处。本研究介绍了在标准红外光谱仪的基础上,设计了加热炉和样品池,使其能够实现从室温到600 C的温度范围内、14700−400 cm−1波段范围内的高温氟化熔盐红外吸收光谱的测量。

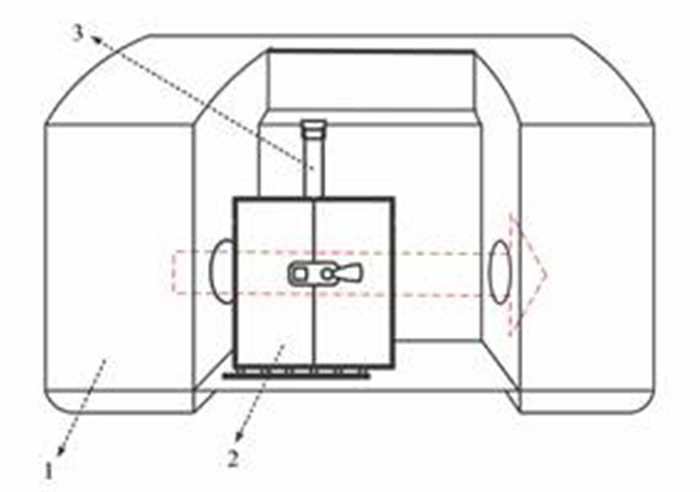

1 实验装置介绍图 1是高温原位红外吸收光谱装置示意图,主要由三部分组成:傅里叶变换红外光谱仪(Fourier Transformation Infrared, FTIR)、两开式的加热炉和可以放入炉膛的样品池。红外光谱仪是标准仪器,购于PerkinElmer (PE)公司,具备良好的稳定性和可靠性。加热炉与样品池都是自主设计。加热炉是左右两开式,方便样品池自由取出放入,并且固定在一块定制的底板上,可以连同底板一起放置进光谱仪样品仓。当实验不需要高温时,可以将加热炉移出,换上光谱仪自带标准底板。此设计的好处在于,常规测量与高温测量之间可以自由切换。样品池是倒“T”型,并通过炉膛内底座固定其位置。由于此设计并未改动原有标准光谱仪任何部件,因此原有标准仪器的可靠性和稳定性得以保留。装置的工作温度范围从室温到600 C,波段范围覆盖到14700−400 cm−1。

|

图 1 高温熔盐吸收光谱装置示意图 1:光谱仪,2:加热炉,3:样品池 Figure 1 Overview of apparatus used for the molten salt absorption spectra. 1: Spectrometer, 2: Furnace, 3: Cuvette |

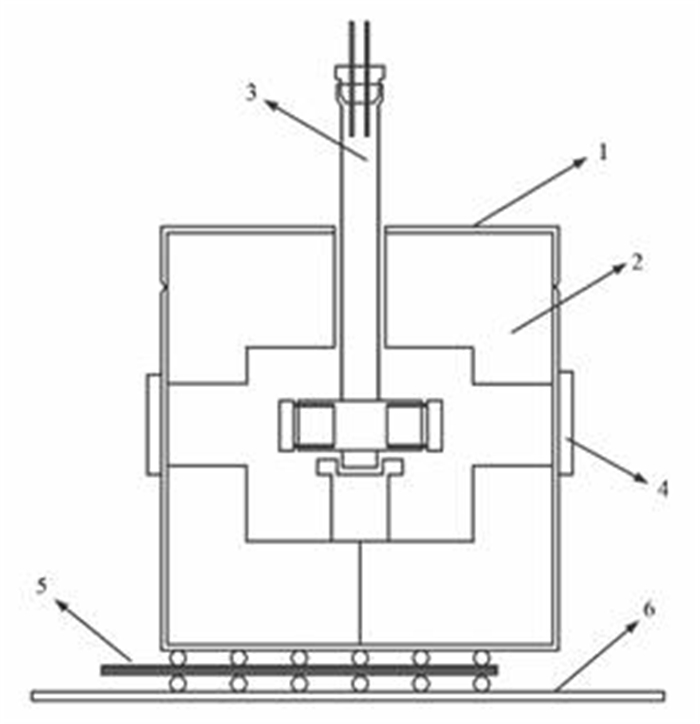

标准红外光谱仪一般只能进行中低温(300 C以下)测量,因此对于高温熔盐样品红外光谱的获得,加热手段是必须的。在我们的装置中,加热炉为两开式(图 2),方便样品池从侧面自由进出。由于加热炉的体积较小,加热棒为垂直方向分布,因此加热炉无法设计成上下分体式,只能左右开。保温层为氧化铝,外壳为304不锈钢。炉壁左右两侧有两个相对而开的通光窗口,通过法兰固定两片窗片,起到一定的保温作用。窗片的材质为可透过特定波段的晶体加工而成。炉膛底部安装了一个金属底座,用来固定样品池位置。在加热炉和底板之间增加了一个X轴可调位移台,用来移动加热炉的位置,使其能与光束聚焦中心重合,从而使透过样品的光束强度最大。加热元件由4根加热棒组成,单根功率为150 W,通过温控仪设定加热和保温程序,设计最高加热温度为600 C,加热炉外壁温度低于100 C。在实验过程中,加热炉不可在高温条件下(600 C)长期放置于样品仓内,以免对光谱仪造成损坏。

|

图 2 放入样品池的加热炉的前视图 1:炉壳,2:氧化铝保温层,3:样品池,4:窗口,5:光学移动平台,6:底板 Figure 2 Front view of furnace coupled with cuvette. 1: Shell, 2: Aluminum oxide, 3: Cuvette, 4: Windows, 5: Removable platform, 6: Bottom board |

由于杂质的存在使氟化熔盐具有较强腐蚀性,普通红外光谱样品池无法适用。而能够耐氟化熔盐腐蚀,对红外光又具有良好透过性能的材料,机械性能较差,无法独立加工成样品池。因此,我们的解决方案是将样品池设计成组装式,外形呈倒“T”字形(图 3)。

|

图 3 样品池的立体图 1:进出气口,2:密封螺栓,3:柔性石墨垫圈,4:样品池主体,5:柔性石墨垫圈,6:窗片,7:通光螺栓 Figure 3 Overview of assembled cuvette. 1: Gas inlet and outlet, 2: Bolt, 3: Flexible graphite gasket, 4: Main body, 5: Flexible graphite gasket, 6: Window plate, 7. Bolt |

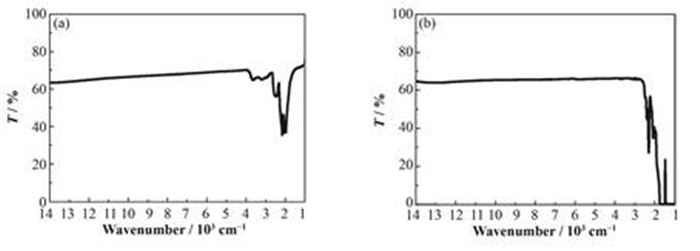

样品池主体材料采用了Hastelloy C/N镍基合金。实验证明,哈氏镍基合金对氟化熔盐有非常好的抗腐蚀性能。红外光谱实验中,通常用的溴化钾(KBr)窗片无法满足抗腐蚀性要求。对于多种窗片筛选的结果表明:单晶SiC和金刚石在红外波段具有良好的透过率(图 4),并且对高温氟化熔盐有较好的抗腐蚀性,因此可以将其作为透光窗片。窗片两侧各放置一个柔性石墨垫圈,起到密封作用,防止熔盐泄漏。最后,通过两个通孔螺栓进行紧固固定。

|

图 4 金刚石(a)和单晶SiC (b)的透过率 Figure 4 Transmittance of diamond (a) and crystalline SiC (b). |

样品池的上端是一个密封盖,带有两个通气孔与针阀连接,分别作为进气口和出气口(图 2)。打开密封塞,固体粉状熔盐可以从此口装入。装样操作需在手套箱中进行,并且关闭密封塞上进出气口阀,保证样品在转移过程中隔绝空气。进出气阀最主要的功能是实现环境气氛控制、抽真空或者通惰性气体保护样品,使样品不发生水解或氧化等反应。

另外,由于物质的摩尔吸收系数差别较大,即使在相同光程条件下,吸收峰强度可能相差几个数量级,因此为了能观察和区分不同物质的吸收峰,我们需要使用不同光程的样品池(也就是样品的厚度不同)。对于样品中低含量物质或者某种低摩尔吸收系数的吸收峰,我们需要增加光程才能够观察到它;而对于高含量物质或者某种高摩尔吸收系数的吸收峰,则需要减小光程使它们不至于饱和而不能够被区分开来。所以我们通过改变两个窗片间的距离来调节样品池的光程。

1.3 光谱采集程序光源强度的稳定对于定量和定性分析都非常重要,因为这有可能导致吸收峰强度的偏差,所以光谱仪开机后需要预热一段时间。

光谱采集的第一步是:背景扫描。将组装好的空样品池放入加热炉内并通过底座进行固定,通过温控仪设定加热目标温度并保温一段时间后,将加热炉放置进样品仓内进行背景扫描。波段扫描范围设定为目标波段,例如:4000−400 cm−1,为了使扫描结果有较好的信噪比,我们将重复次数设置为8次,如有需要,可以增加重复次数。

光谱采集的第二步是:将空样品池进行装样并扫描光谱信号,待测样品通常都保存于手套箱中,手套箱用氩气进行保护,水、氧质量分数都低于2×10−6。在手套箱中称取2.5−3.0 g固体盐样品装入样品池,将样品池重新放回加热炉中,加热到目标温度并稳定一段时间,扫描吸收光谱信号。红外光谱仪自带的软件可以将结果显示到电脑上,并且可以将结果转化可以编辑的格式(TXT格式)。

2 结果与讨论 2.1 温度校正Passerini等[16]的研究表明,随着温度的升高,吸收峰的边缘会发生位移。所以,精准的温度控制对于获得准确的熔盐高温吸收光谱非常重要,尤其对于定量分析。

为了验证温控仪显示温度的准确性,我们使用K型热电偶直接插入熔盐中测量熔盐真实温度并与温控仪显示温度进行对比。在200−600 C的温度范围内,我们将热电偶放入具有低熔点的三元盐硝酸盐HTS(KNO3:53%,NaNO3:7%,NaNO2:40%,熔点142 C)中进行温度测定。

K型热电偶所测温度与温控仪显示温度对比结果列于表 1中,温控仪显示的温度实际为炉膛内温度,热电偶测得的温度为熔盐的实际温度。测量结果表明,熔盐真实温度略低于炉膛温度,平均误差约在2 C。所以,在实验过程中将温控仪的温度设定到比目标温度高出2 C,以确保熔盐内部达到预期温度。

| 表 1 实测温度与温控仪显示温度对比 Table 1 Comparison of temperature between displaying and true. |

在进行高温氟化熔盐红外吸收光谱实验之前,首先使用常温的水和高温硝酸熔盐进行仪器性能的验证。

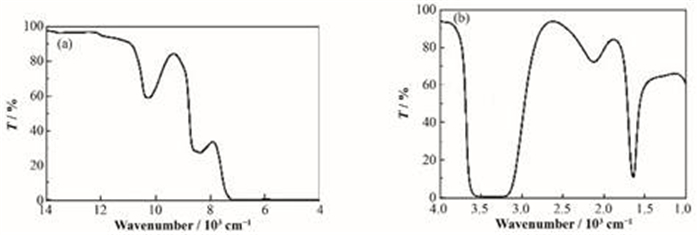

图 5是使用二次去离子水作为样品获得的近红外(Near Infrared, NIR)和中红外(Mid-infrared, MIR)吸收光谱,8000 cm−1以上都为倍频峰,吸收强度较小,因此使用光程为10 mm的样品池可以得到清晰的光谱(图 5(a))。4000 cm−1以下基本都是水的基频峰,强度较大,使用10 mm光程的样品池,吸收峰都达到饱和,无法分峰。因此,我们使用了量程为几十微米的样品池,从而得到了清晰的吸收谱(图 5(b))。从文献结果[17−18]中可以知道,水在红外波段的吸收峰包括:760 cm−1 (13157 nm)、970 cm−1 (10309 nm)、1190 cm−1 (8403 nm)、1450 cm−1 (6897nm)、1940 cm−1 (5155 nm)和3400 nm、2100nm、1650 nm、900 nm。与本实验对比,可以看出结果基本一致,因此装置的可靠性得到验证。

|

图 5 水在室温下近红外光谱(a)和中红外光谱(b) Figure 5 NIR (a) and MIR (b) spectra of water at room temperature. |

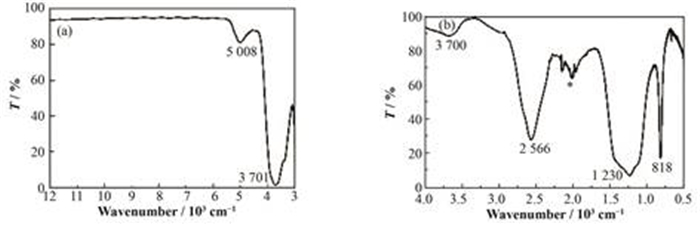

在常温条件下的性能得到验证以后,再对高温条件下的光谱结果进行验证。图 6是300 C下亚硝酸钠熔盐的红外吸收谱。与水的吸收谱类似,光程为10 mm的亚硝酸钠NIR吸收光谱中(图 6(a)),在5008 cm−1和3701 cm−1有两个吸收峰。这两个吸收峰在较大光程的熔融盐中依然能够区分,它们归属为吸收系数较弱的倍频峰;由于尚无文献报道亚硝酸钠的近红外吸收谱,因此该波段吸收谱结果无法与文献进行对比。亚硝酸钠在MIR的基频峰吸收强度较大,需要使用量程较薄的样品池才能得到清晰的吸收谱,如图 6(b)所示,“*”表示受金刚石在该位置的吸收峰影响产生的杂峰。图 6(b)中显示亚硝酸钠最强的吸收峰位于1230 cm−1左右,而该振动频率的四倍和三倍位置刚好与图 6(a)中得到的5008cm−1和3701cm−1两处吸收峰接近,这表明了近红外高温实验结果的可靠性。文献[8]报道,亚硝酸钠在中红外波段的吸收峰包括2564 cm−1、2041cm−1、1331 cm−1、1220 cm−1、813 cm−1几个主要的吸收峰,本实验结果与文献报道也基本一致,这表明我们研制的装置可以用于高温熔盐红外吸收光谱实验,并且可以得到准确可靠的结果。

|

图 6 300 C下亚硝酸钠近红外吸收谱(a)和中红外吸收谱(b) Figure 6 NIR (a) and MIR (b) spectra of molten sodium nitrite obtained at 300 C. |

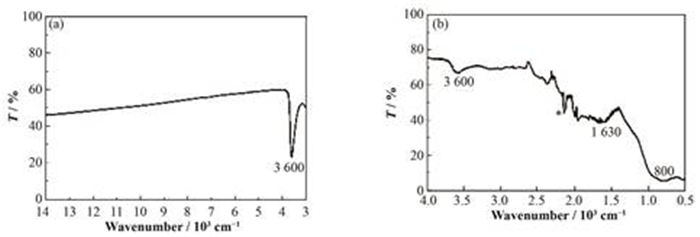

与高温硝酸熔盐不同,高温氟化熔盐的腐蚀性较强。上述得到的高温硝酸钠的吸收谱是在开放体系(空气气氛)获得的,实验完后窗片和样品池主体并无腐蚀现象出现。而在空气环境下进行的氟化熔盐实验结果表明,单晶SiC作窗片在几次实验后就会产生较严重腐蚀而影响透光率;金刚石窗片虽然在实验过后腐蚀程度较低,但是多次实验后,透过率也会下降。这表明高温氟化熔盐可能由于吸收了水分而发生了水解反应,从而生成腐蚀性极强的氟化氢(HF)气体。因此,氟化熔盐的实验应尽量在密封隔绝水氧的条件下进行。图 7是550 C下FLiBe的红外吸收光谱。使用长光程的样品池获得图 7(a)的吸收光谱,可以看出,4000 cm−1以上FLiBe盐无吸收峰。使用光程较薄的样品池获得的光谱如图 7(b)所示,可以看出,除去一些受金刚石影响而形成的杂峰,4000 cm−1以下FLiBe熔盐有三个较为明显的吸收峰。因此,使用该装置,我们可以得到高温氟化熔盐的吸收谱。对于吸收峰的归属这里不做详细介绍,在我们后续研究中将会进行详细报道。

|

图 7 氟锂铍在550 C下的近红外光谱(a)和中红外光谱(b) Figure 7 NIR (a) and MIR (b) spectra of FLiBe at 550 C. |

通过高温亚硝酸和氟化熔盐的吸收光谱结果表明:选择合适的样品池和窗片材料,该红外装置完全可以胜任各类熔盐吸收光谱的测量,光谱实验结果结合其他的分析方法以及理论计算,可以进行深入的结构研究,这也是我们未来的研究方向之一。

3 结语熔盐作为熔盐堆的核心组成部分,其结构研究是非常必要的,而吸收光谱是研究物质结构的有力工具之一。但标准仪器无法实现高温测量。本研究介绍了一种新型适用于强腐蚀性氟化熔盐的高温原位红外吸收光谱装置,对它的结构设计、组装、测试和性能进行了说明。通过常温下纯水和高温下亚硝酸熔盐的吸收光谱的实验,该装置稳定性和可靠性得到了验证,高温原位FLiBe的红外吸收谱也通过该装置获得。高温红外吸收光谱装置的成功研制为将来研究熔盐的结构提供了必要的研究手段。

| [1] | Ignatiev V V, Feynberg O S, Zagnitko A V, et al. Molten-salt reactors: new possibilities, problems and solutions[J]. Atomic Energy, 2012, 112(3): 157–165. DOI: 10.1007/s10512-012-9537-2 |

| [2] | Leblanc D. Molten salt reactors: a new beginning for an oldidea[J]. Nuclear Engineering and Design, 2010, 240(6): 1644–1656. DOI: 10.1016/j.nucengdes.2009.12.033 |

| [3] |

蔡翔舟, 戴志敏, 徐洪杰. 钍基熔盐堆核能系统[J].

物理, 2016, 45(9): 578–590.

CAI Xiangzhou, DAI Zhimin, XU Hongjie. Thorium molten salt reactor nuclear energy system[J]. Physics, 2016, 45(9): 578–590. DOI: 10.7693/wl20160904 |

| [4] |

江绵恒, 徐洪杰, 戴志敏. 未来先进核裂变能——TMSR核能系统[J].

中国科学院院刊, 2012, 27(3): 366–374.

JIANG Mianheng, XU Hongjie, DAI Zhimin. Advanced fission energy program -TMSR nuclear energy system[J]. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2012, 27(3): 366–374. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3045.2012.03.016 |

| [5] | Williams D F, Toth L M, Clarno K T. Assessment of candidate molten salt coolants for the advanced high temperature reactor (AHTR)[R]. ORNL/TM, Oak Ridge: OakRidgeNational Laboratory, 2006. DOI: 10.2172/885975. |

| [6] | Williams D F, Toth L M. Chemical considerations for the selection of the coolant for the advanced high-temperature reactor[R]. ORNL/GEN4/LTR-05-011, Oak Ridge, TN: OakRidgeNational Laboratory, 2005. |

| [7] | Rosenthal M W, Haubenreich P N, Briggs R B. Development status of molten-salt breeder reactors[R]. ORNL-4812, Oak Ridge: OakRidgeNational Laboratory, 1972. DOI: 10.2172/4622532. |

| [8] | Greenberg J, Hallgren L J. Infrared absorption spectra of alkali metal nitrates and nitrites above and below the melting point[J]. Journal of Chemical Physics, 1960, 33(3): 900–902. DOI: 10.1063/1.1731284 |

| [9] | Greenberg J, Hallgren L J. Techniques for measuring the infrared absorption spectra of fused salts[J]. Review of Scientific Instruments, 1960, 31(31): 444–445. DOI: 10.1063/1.1717002 |

| [10] | Wilmshurst J K. Infrared spectra of highly associated liquids and the question of complex ions in fused salts[J]. Journal of Chemical Physics, 1963, 39(7): 1779–1788. DOI: 10.1063/1.1734529 |

| [11] | Fordyce J S, Baum R L. Infrared -reflection spectra of molten fluoride solutions: tantalum (V) in alkali fluorides[J]. Journal of Chemical Physics, 1966, 44(3): 1159–1165. DOI: 10.1063/1.1726801 |

| [12] | Sundheim B R, Greenberg J. Absorption spectra of molten salts[J]. Journal of Chemical Physics, 1958, 28(3): 439–441. DOI: 10.1063/1.1744154 |

| [13] | Young J P, White J C. Absorption spectra of molten fluoride salts: solutions of praseodymium, neodymium, and samarium fluoride in molten lithium fluoride[J]. AnalyticalChemistry, 1960, 32(12): 1658–1661. DOI: 10.1021/ac60168a031 |

| [14] | Young J P, White J C. High-temperature cell assembly for spectrophotometric studies of molten fluoride salts[J]. AnalyticalChemistry, 2002, 31(11): 1892–1895. DOI: 10.1021/ac60155a068 |

| [15] | Young J P, White J C, Chem A. Absorption spectra of molten fluoride salts: solutions of several metal ions in molten lithium fluoride-sodium fluoride-potassium fluoride[J]. AnalyticalChemistry, 1960, 32(7): 799–802. DOI: 10.1021/ac60163a020 |

| [16] | Passerini S, Mckrell T. A facile apparatus for the high temperature measurement of light attenuation in nearly transparent liquids/molten salts[J]. Journal of Nanofluids, 2012, 1(1): 78–84. DOI: 10.1166/jon.2012.1010 |

| [17] | Curcio J A, Petty C C. The near infrared absorption spectrum of liquid water[J]. Journal of the Optical Society of America, 1951, 41(5): 302–304. DOI: 10.1364/josa.41.000302 |

| [18] | Falk M, Ford T A. Infrared spectrum and structure of liquid water[J]. Canadian Journal of Chemistry, 1966, 44(14): 1699–1707. DOI: 10.1139/v66-255 |