核工业西南物理研究所的中国环流器二号A装置 (HL-2A) 是中国首个具有偏滤器位形的托卡马克磁约束核聚变装置,它于1998年立项,2002年12月通过了项目竣工验收,并一直运行至今。为国内的磁约束核聚变研究提供了大量的实验结果,是国内目前主要的托卡马克装置之一。在它的众多等离子体诊断装置中,硬X射线诊断系统一直是其中一项重要诊断手段。在低杂波驱动 (Lower Hybrid Current Drive, LHCD) 或者电子回旋加热 (Electron Cyclotron Resonance Heating, ECRH) 模式下,等离子体中的快电子与离子和其他电子相互作用产生轫致辐射、复合辐射,从而产生硬X射线,测量该硬X射线的能谱和强度分布情况,可以获取快电子的空间分布、能量分布以及随时间的变化等重要信息,进而可以推导出射频功率沉积和快电子电流等物理特性,为托卡马克等离子体物理研究提供了重要的途径[1]。硬X射线诊断是测量快电子的最便捷手段,对于托卡马克装置的诊断和监控具有重要意义,其中诊断系统中探测器的性能是实现提高诊断性能的关键[2]。

本文提出了基于硅酸钇镥 (Lutetium Yttrium Oxyorthosilicate Scintillator, LYSO) 闪烁晶体和硅光电倍增管 (Silicon Photomultiplier, SiPM) 的新型硬X射线探测器,并在该探测器构成的阵列基础上为托卡马克装置设计了多通道一体化诊断系统,实现对等离子反应区竖直剖面上12条弦的硬X射线的能谱和强度及其演变过程的测量,并在10-200 keV的硬X射线目标能区内,实现10 ms的时间分辨率和2 cm的空间分辨率能力。

1 探测器如今国内外通常使用的硬X射线探测器通常有碘化钠 (NaI) 闪烁体探测器、碘化汞 (HgI2) 探测器和碲化镉 (CdTe) 半导体探测器,NaI和HgI2需要大量繁杂的中子屏蔽和磁屏蔽,而相对表现较好的CdTe半导体探测器却由于载流子收集不完全、寿命不够长等因素使测得的能量偏低,在能谱上体现为低能尾巴。以上探测器的性能局限,使得在托卡马克硬X射线诊断领域的应用中具有一定的局限性[3]。

1.1 探测器结构LYSO闪烁晶体发光衰减时间仅为41 ns,其脉冲成形时间相对于CdTe能有大幅提升,发光产额高约为NaI (Tl) 晶体的76%,具有较大的有效原子序数和高密度,因而其X射线阻止能力也较强,物理化学性质较为稳定等特点使得LYSO能够有力地保障托卡马克装置硬X射线的探测性能,表 1为LYSO晶体与其他晶体材料的比较[4]。

| 表 1 几种闪烁晶体的物理特性比较 Table 1 Comparison of physical properties of several scintillating crystals. |

项目选用SiPM作为光电转换装置,它是一种新型的光电探测器件,由工作在盖革模式的雪崩二极管阵列组成。硅光电倍增管对磁场不敏感,适用于托卡马克装置周围的复杂电磁环境;增益较高(约106),灵敏度高,可实现单光子探测;结构简单且无需高压[5]。

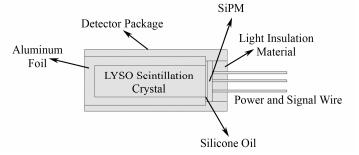

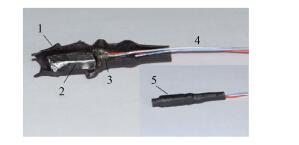

综上,提出将LYSO结合硅光电倍增管研制成一体化紧凑型探测器的方案,整个结构如图 1所示,为实现内外光子隔绝,闪烁体外包裹一层铝箔。该探测器相对于其他探测装置可具备更高的时间分辨率,脉冲宽度窄并且无需高压,系统复杂程度大大下降,便于阵列化使用,同时SiPM的高增益也提高了探测器输出脉冲信号幅度,增强了其抗干扰能力,提高了信噪比。

|

图 1 探测器结构 Figure 1 Detector structure. |

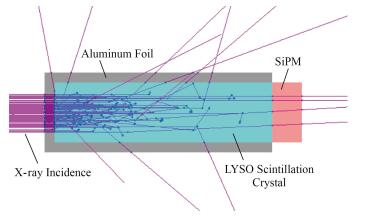

为了确定LYSO探测器的最佳结构,采用粒子输运蒙特卡罗仿真软件GEANT4(版本10.2)对探测器进行了模拟,以期达到最佳的探测性能[6],调用GEANT4中适合于高能物理和核物理的G4EmStandardPhysics_option3光子物理过程库。具体的模拟结构如图 2所示,其中X射线从前方平行射入被铝箔覆盖的LYSO闪烁晶体,铝箔厚度和LYSO尺寸等参数均可以调节,后部的SiPM与LYSO之间耦合的光导材料硅油被省略,为了保持仿真的一致性,X射线一直被直径1 mm的原型孔所准直。在仿真中,铝箔的材料为纯铝,密度为2.7 g·cm-3,LYSO闪烁晶体材料为Lu0.6Y1.397Ce0.003(SiO4) O,密度为7.1 g·cm-3。

|

图 2 探测器GEANT4仿真结构 Figure 2 Detector simulation structure for GEANT4. |

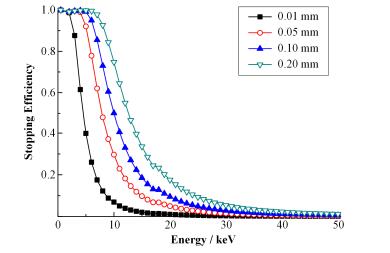

首先是确定铝箔的最佳厚度,铝箔不仅起到隔绝内外光子的作用,还要尽可能吸收10keV以下非目标区域低能X射线,且能够最大程度保留10keV以上的待测量的X射线。在仿真中选取0.01mm、0.05mm、0.1mm以及0.2mm不同厚度的铝箔,在每种铝箔厚度下,都研究其不同能量的X射线的吸收效率,具体是将能量1-200 keV设置了200个等间隔的离散能量点,对每种铝箔厚度在每个能量点时都分别入射500万个X射线粒子,收集LYSO的能量沉积,进而计算出铝箔的X射线吸收效率,得到4种铝箔厚度下X射线的吸收效率能量变化的曲线,如图 3所示。可以看出0.05 mm的铝箔最符合项目需求,0.01 mm对于10 keV以下的X射线吸收不够彻底,而0.1 mm和0.2 mm的铝箔吸收了过多的10 keV以上目标探测区域的X射线,所以最佳的铝箔厚度定位0.05 mm。

|

图 3 铝箔厚度对不同能量X射线能量沉积 Figure 3 Stopping efficiency of aluminum foil at various thicknesses for different X-ray energy. |

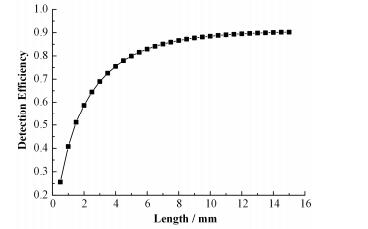

探测器另外一个重要的尺寸是LYSO的长度,闪烁体太短会因X射线吸收不完全而影响探测效率,过长会影响多通道探测器的空间排布。将入射X射线能量设置为目标能量区域10-200keV内的随机能量值,在铝箔厚度不变时,使LYSO长度不断变化,研究它的探测效率随其长度的变化趋势。由于LYSO闪烁晶体的光产出是恒定的,每MeV约8000个,研究探测效率时,仅需要获取其LYSO中能量沉积即可,如果依据实际情况打开GEANT4中的光产出功能,会大大降低仿真效率,提高仿真所需的时间。能量沉积和入射射线总能量的比值即为探测效率,对从0-16mm长度的闪烁体的探测效率进行了研究,长度每隔0.5mm进行一次探测效率的仿真。入射500万个从10-200keV随机能量的X射线粒子,收集LYSO的能量沉积,计算探测效率。如图 4所示,可以看出,在闪烁体长度为11 mm的时候,探测效率提升就渐渐趋于平缓,因而将11 mm确定为最佳尺寸。

|

图 4 LYSO长度仿真曲线 Figure 4 LYSO length simulation curve. |

根据确定的LYSO最佳尺寸,在中国科学院上海硅酸盐研究所定制了LYSO闪烁晶体产品,大小为3mm×3mm×11mm,外层包裹铝箔(图 5中标注2)。为了与之相适配,硅光电倍增管选择的是SensL的最新型的B-series系列,型号MicroFB-30035-SMT(图 5中标注3),其最大光子探测效率为40%,快信号输出端口上升时间最快可达到0.6ns,脉宽可达1.5ns,其光敏探测曲线和LYSO 420nm的发光波长相契合。两者组合成射线探测器,其最终输出信号宽度主要取决于LYSO的衰减时间(约40ns)以及前置放大器对脉宽的影响。有利于提高计数率,提升探测的动态范围。探测器整体再使用热缩管(图 5中标注1)封装,防止外部可见光子漏入其中造成干扰,分别将高压、信号输出、快信号三个管脚信号通过导线引出(图 5中标注4),组装好的探测器如图 5所示(图 5中标注5),可以看出该探测器较为小巧紧凑,有利于大规模探测阵列的排布。

|

图 5 探测器组装 1:热缩管,2:铝箔,3:硅光电倍增管,4:导线,5:完整探测器 Figure 5 Detector assembly. 1: Heat shrinkable tube, 2: Aluminum foil, 3: Silicon photomultiplier tube, 4: Wire, 5: Detector |

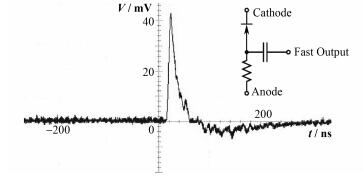

该探测器输出端口结构及快输出信号如图 6所示,相比于其他探测器可以看出该信号信噪比高,脉冲沿上升陡峭,下降沿较为平缓,波形宽度窄,仅为50ns。但是信号幅度较低,约为42mV,需进一步进行放大,如图 6所示,由于SiPM快输出端口是交流耦合,因此快输出端口信号存在一定过冲。

|

图 6 探测器输出端口结构及快输出信号 Figure 6 Detector output port structure and fast output signal. |

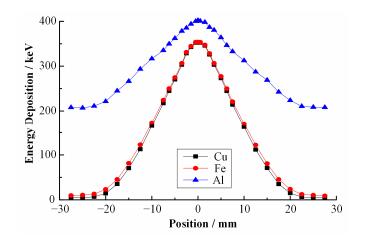

为了更为精确地测量等离子反应区竖直剖面上12条弦的硬X射线的能谱和强度,探测器前端需添加准直装置。X射线准直的常用材料是铅,但由于铅的密度较大,铅一体化准直体的重量可能导致机械固定困难。因此,考虑定制金属筒来提供准直作用,这样大大减小了准直体的重量。使用GEANT4模拟铁、铜、铝三种材料对空间分辨率的影响,如图 7所示,铝材料空间分辨率相对较差,在表现较好的铜和铁中,选择了密度小稳定性好的铜材料做准直管。在空间分辨率小于2cm的项目需求下,仿真确定准直管长度不得小于75mm,管内径定为2 mm,外径定为4 mm。

|

图 7 铜、铁、铝的空间分辨率模拟结果 Figure 7 Simulation spatial resolution's results of Cu, Fe and Al. |

前端探测阵列采用扇形结构,准直分别对准相应的弦,以水平线为界,上下非对称结构以增加空间分布角。这种扇形的设计可以在一次试验中尽可能多地获取硬X射线的空间分布信息。通过GEANT4模拟我们也得到了通道间X射线的串扰情况,方法是让X射线射入其中某一个孔,观察相邻的准直孔内探测器因串扰而得到的能量沉积。定义相邻的探测器串扰X射线能量沉积比上X射线射入孔的探测器能量沉积为串扰比例,当X射线200keV时(此时康普顿效应最为剧烈,串扰相应最为严重),该值最大为0.019%,这样程度的通道间串扰可以忽略,说明该结构有着较为优良的抗串扰特性。

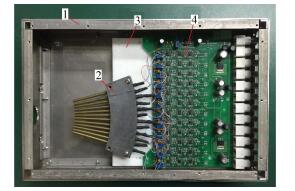

2.2 前端探测阵列图 8是最终定型的硬X射线诊断的前端探测阵列,为了实现磁屏蔽,整个系统都固定在标注为1的316L型不锈钢盒子中,盒子前部的圆形开口,对准铍窗,用以引入托卡马克装置等离子反应区的硬X射线,再经过上文介绍的准直体和探测器(图 8中标注2)进入12通道电流型前置放大器,对信号进行放大和驱动,如图 8中标注4;为了提高系统稳定性,且确保准直体对准圆心,整个探测装置固定在一块聚四氟乙烯底板上,即图 8中标注3,盒子的尾部用于信号输出和供电。

|

图 8 硬X射线前端诊断阵列 1:不锈钢盒子,2:准直体和探测器,3:底板,4:前置放大器 Figure 8 Hard X-ray front-end diagnostic array. 1: Stainless steel box, 2: Collimator and detector, 3: Baseboard, 4: Preamplifier |

前端阵列系统结构较为稳固,能够适应HL-2A托卡马克装置运行环境中的持续震动和干扰的恶劣条件,为系统的持久运行提供了保障。

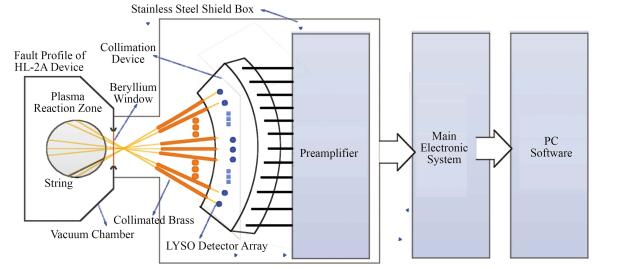

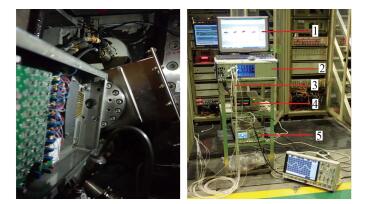

3 硬X射线实验 3.1 探测系统介绍探测系统是在HL-2A托卡马克装置上运行,在该装置侧面开了一个铍窗,将组合好的前端探测阵列通过螺丝固定在铍窗外侧的法兰盘上,准直铜管对准铍窗中心,精确获取相应弦上的硬X射线信息,铅准直体中的LYSO探测器探测到硬X射线后,前置放大器将其放大,经过5 m的传输线后在脉冲处理主电子学系统中进行主放大、幅值比较、能谱计算[7]等处理后,将数据通过面向仪器系统的外围组件互连扩展 (Peripheral Component Interconnection extensions for Instrumentation, PXI) 总线实时传至上位机进行处理、显示和存储等操作,图 9是系统结构示意图。在此系统上,我们实现了硬X射线的强度分布和实时动态能谱测量的实验。探测器安装如图 10(a)所示,实验环境如图 10(b)所示,图 10中,标注1为显示屏;标注2为置于NI标准机箱的主电子系统;标注3为信号传输线;标注4为前置放大器供电电源;标注5为探测器供电电源。

|

图 9 硬X射线探测系统 Figure 9 Schematic diagram of the hard X-ray detection system. |

|

图 10 硬X射线探测实验现场图 1:显示屏,2:主电子系统,3:信号传输线,4:前置放大器供电电源,5:探测器供电电源 Figure 10 Photograph of hard X-ray detection experiment. 1: Display, 2: Master electronic system, 3: Signal transmission line, 4: Preamplifier power supply, 5: Detector power supply |

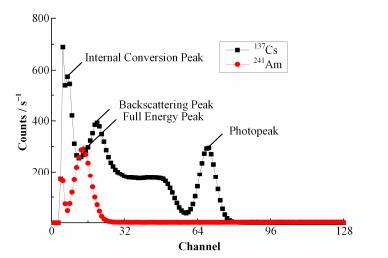

首先使用该探测器的测量了137Cs放射源及241Am放射源的128道能谱图如图 11所示,测量结果与理论能谱相符合。该探测器实际测量的能区较广,为标定全面,根据Cs和Am放射源全能峰的理论能量值对托卡马克上的硬X射线测量结果进行标定。

|

图 11 137Cs与241Am能谱 Figure 11 Energy spectra of 137Cs and 241Am. |

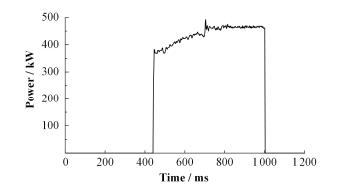

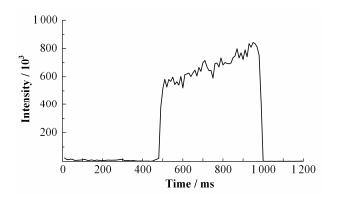

根据上述标定结果,该探测器在HL-2A托卡马克实验装置上稳定地实现了硬X射线的强度和能谱测量,图 12是HL-2A托卡马克装置在本次测量实验中LHCD功率与的时间关系,图 13为该次实验测量中所测到的硬X射线的强度,时间分辨率为10ms。

|

图 12 托卡马克LHCD功率-时间关系 Figure 12 Diagram of time-Tokamak device's power. |

|

图 13 实验测到的硬X射线强度图 Figure 13 Hard X-ray intensity plot measured in experiment. |

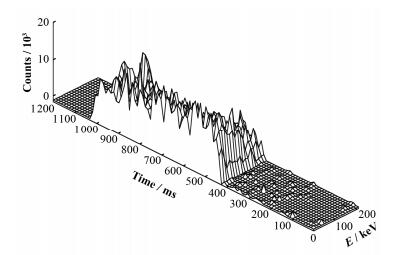

图 14为该次测量实验中所测到10-200keV的分时能谱的三维显示图,x轴为时间,分时时间为10ms;y轴为能量,能量最小刻度间隔为10keV;z轴是该能量段在此次分时时间中所测到的计数。随着LHCD功率的增加,托卡马克装置产生大量的硬X射线,系统在对应的时间探测得到硬X射线相应的计数和强度。其他通道均得到类似结果。

|

图 14 硬X射线分时能谱 Figure 14 Hard X-ray time-interval energy spectra. |

基于LYSO闪烁体加硅光电管的硬X射线探测器,在HL-2A托卡马克装置上实现了硬X射线的强度分布和实时动态能谱测量的实验测量,该系统具有较好的时间和空间分辨率并在试验中取得了较好的成果,验证了该探测器阵列及整个探测系统具有较好的可行性和优越性。特别是前端探测器系统结构简单紧凑,便于阵列化集成,可在其他等离子诊断和正电子发射型计算机断层显像 (Positron Emission Computed Tomography, PET) 成像中拓展应用。

| [1] |

杨进蔚, 张光阳, 曾庆希, 等. 低杂波电流驱动下硬X射线韧致辐射的测量与研究[J].

核聚变与等离子体物理, 1997, 17(3): 28–33.

YANG Jinwei, ZHANG Guangyang, ZENG Qingxi, et al. Measurement and study of hard X-ray bremsstrahlung emission with LHCD in the HL-1M Tokamak[J]. Nuclear Fusion and Plasma Physics, 1997, 17(3): 28–33. DOI: 10.16568/j.0254-6086.1997.03.006 |

| [2] |

席莹, 林士耀, 胡立群, 等. CdTe探测器对EAST托卡马克中20-200 keV硬X射线测量[J].

核技术, 2013, 36(2): 020203.

XI Ying, LIN Shiyao, HU Liqun, et al. Measurement 20–200keV hard X-ray based on CdTe detector in EAST Tokamak[J]. Nuclear Technique, 2013, 36(2): 020203. DOI: 10.11889/j.0253-3219.2013.hjs.36.020203 |

| [3] |

艾宪芸, 魏义祥. 室温半导体CdZnTe (CdTe) 探测器性能综述[J].

核电子学与探测技术, 2004, 24(3): 325–328.

AI Xianyun, WEI Yixiang. Application of important direction sampling in simulation low detection efficiency problems[J]. Nuclear Electronics & Detection Technology, 2004, 24(3): 325–328. DOI: 10.3969/j.issn.0258-0934.2004.03.030 |

| [4] |

赵景泰, 王红, 金滕滕, 等. 闪烁晶体材料的研究进展[J].

中国材料进展, 2010, 29(10): 40–47.

ZHAO Jingtai, WANG Hong, JIN Tengteng, et al. Research development of inorganic scintillating crystals[J]. Materials China, 2010, 29(10): 40–47. |

| [5] |

桑涛, 郝晓剑, 张根甫, 等. 硅光电倍增管 (SiPM) 适配电路设计[J].

光电技术应用, 2015, 30(4): 46–50.

SANG Tao, HAO Xiaojian, ZHANG Genfu. Design of adapter circuit for silicon photomultiplier tube (SiPM)[J]. Electro-Optic Technology Application, 2015, 30(4): 46–50. DOI: 10.3969/j.issn.1673-1255.2015.04.012 |

| [6] |

张斌全, 马吉增, 程建平, 等. 蒙特卡罗方法计算用于低能光子测量的高纯锗探测器的效率[J].

核电子学与探测技术, 2005, 25(3): 274–277.

ZHANG Binquan, MA Jizeng, CHENG Jianping, et al. Calculation of the detection efficiency of an HPGe detector in low energy photon measurement with Monte Carlo method[J]. Nuclear Electronics & Detection Technology, 2005, 25(3): 274–277. DOI: 10.3969/j.issn.0258-0934.2005.03.013 |

| [7] |

蒋连军, 梁飞, 唐世彪, 等. 基于USB2.0新型分时多道脉冲幅度分析系统研制[J].

核电子学与探测技术, 2010, 30(6): 771–778.

JIANG Lianjun, LIANG Fei, TANG Shibiao, et al. Development of time-sharing multi-channel pulse amplitude analyzer based on USB2.0[J]. Nuclear Electronics & Detection Technology, 2010, 30(6): 771–778. DOI: 10.3969/j.issn.0258-0934.2010.06.013 |