2. 上海市计量技术测试研究院 上海 201203

2. Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology, Shanghai 201203, China

随着我国核电行业的高速发展,内陆核电建设的提出,辐射对生态安全的影响越来越受到国民的关注,其中对辐射的监测和危害评价是重要环节[1-3]。在传统的监测方法中多采用理化方法,比如辐射探测仪,这种方法虽然测量精度高,但是不能直观地反映出对生命体的影响,因此建立起一套快速、准确的生物监测方法,对于研究辐射对生态安全的影响十分重要。

发光细菌,因为其自身能够发射可见荧光,当外界环境偏离正常时发光强度就立刻发生改变,因此自20世纪70年代以来,就被广泛应用于生物毒性的测定[4]。常用的发光细菌为:明亮发光杆菌(Photobacteriumphosphoreum T3, spp.)、费氏弧菌(Vibrio fischeri)和青海弧菌Q67 (Vibrio Qinghaiensis sp. Q67)。其中,青海弧菌Q67是世界上唯一一种淡水发光弧菌,它对NaCl浓度要求低,并且比海洋发光细菌有更宽的适应温度[4-5]。目前已经对重金属、抗生素、紫外线、农药等的毒性测试做了深入的研究[6-8]。郑敬民等[9]报道了细菌培养液的光密度(OD600)与其中细菌的量成正相关,可以作为菌体的生长指标。然而,发光细菌法应用于电离辐射的毒性测试研究很少,并且研究对象都是采用海洋发光细菌[10-12],对于青海弧菌Q67在辐射下的毒性研究还没有涉及。

因此,本文以青海弧菌Q67为研究对象,通过采用60Co γ辐射源对其进行短时间的照射,研究不同剂量(率)对青海弧菌Q67发光强度的影响,并对辐照后的青海弧菌Q67进行了转接培养,测定其OD600值的变化,对γ辐射对发光强度影响的原因进行初步探讨,为青海弧菌Q67应用于电离辐照危害的监测提供一些前期的数据。

1 材料与方法 1.1 菌种青海弧菌Q67冻干粉,购买于滨松光子学商贸(中国)有限公司。

1.2 实验仪器与设备发光细菌检测仪(BHP9514,滨松光子学商贸(中国)有限公司);60Co γ射线源(50 TBq,由上海市计量测试技术研究院提供);紫外可见分光光度计(CARY 1E,由上海市计量测试技术研究院提供)。

1.3 实验方法 1.3.1 培养液的配制培养液:MgSO4 2.47 g,MgCO3 0.79 g,MgBr2 0.09 g,MgCl2 0.09 g,CaCO3 0.03 g,KCl 0.22 g,NaCl 8.29 g,Mg(HCO3)2 0.50 g,酵母膏5 g,胰胨5 g,甘油3 g,溶于1000 mL超纯水中,塞上棉球,用牛皮纸包扎好,经121 ℃高温高压灭菌30 min后备用[5]。

1.3.2 相对发光值的测定从低温冰箱中取出青海弧菌Q67冻干粉置于室温环境放置15 min,之后每支青海弧菌Q67冻干粉剂瓶中取0.52 mL的复苏液(溶质质量分数为0.8% NaCl溶液)加入,溶解后的菌液置于室温下10 min,使其完全复苏,随后再加入0.5 mL溶质质量分数为0.8% NaCl溶液,充分摇匀。

复苏好的青海弧菌Q67菌液立即用于辐照测试,用移液枪取菌液到发光细菌检测仪配套的试管中,每个试管25 μL,并且加入2 mL溶质质量分数为0.8% NaCl溶液振荡摇匀。

将配制好的测试试管立即置于发光细菌检测仪中测定并记录每支试管中青海弧菌Q67的原始发光强度,剔除发光强度相对偏差大于5%的试管。随后将测试试管分为对照组和实验组,实验组受到γ辐射源照射,对照组置于相同环境下不接受照射。对照组和每个实验组均设置三个平行样。

实验组采用三个剂量率梯度:0.05 Gy·min-1、0.1 Gy·min-1、0.2 Gy·min-1。在0.05 Gy·min-1剂量率下照射时间设置为2 min、10 min、20 min;0.1 Gy·min-1剂量率下照射时间设置为2 min、5min、10 min;0.2 Gy·min-1剂量率下照射时间设置为1 min、5 min、10 min。

经过照射后的实验组与对照组一起置于发光细菌检测仪中测定青海弧菌Q67的发光强度,照射结束时刻为时间坐标原点,由于操作处理需要时间,所以发光强度的测量从辐照后的5 min处开始,此后每5 min监测一次数据,连续记录1 h。实验结果最终以相对发光值(RLV)表示,其计算如下[13]:

| $ {R_{{\rm{LV}}}} = \frac{{{I_{{\rm{irra}}}}}}{{{I_{{\rm{cont}}}}}} $ | (1) |

式中:Iirra为实验组辐照后青海弧菌Q67的发光强度平均值;Icont为对照组在相同时刻青海弧菌Q67发光强度平均值。

1.3.3 OD600的测定同§1.3.1,取完全复苏的青海弧菌Q67菌液25μL加入测试试管中,加入2 mL溶质质量分数0.8% NaCl溶液振荡摇匀,并立即置于发光细菌检测仪中读取每支试管的原始发光强度,剔除发光强度相对偏差大于5%的试管。

随后将实验组放于60Co源接受辐照,而对照组置于相同环境下不接受照射。对照组和每个实验组均设置三个平行样。

辐照结束后,从每支测试试管中立即取50 μL菌液加入到10 mL的离心管中,并加入5 mL培养液,置于生化培养箱22 ℃恒温培养。经过20 h培养后,采用紫外可见分光光度计测定OD600值。实验结果以OD600的相对光密度(ROD)表示:

| $ {R_{{\rm{OD}}}} = \frac{{{{{\mathop{\rm OD}\nolimits} }_{600, {\rm{irra}}}}}}{{{{{\mathop{\rm OD}\nolimits} }_{600, {\rm{cont}}}}}} $ | (2) |

式中:OD600, irra为实验组经过辐照后培养20 h测得的OD600平均值;OD600, cont为对照组培养20 h测得的OD600平均值。

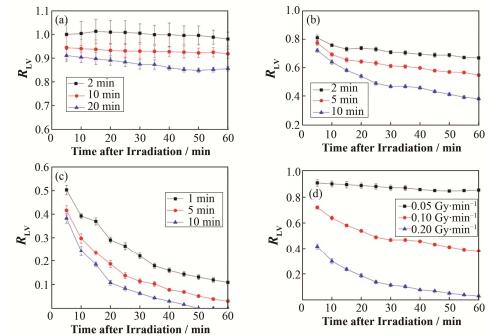

2 实验结果及分析 2.1 γ辐照对相对发光值的影响经过60Co源照射后,9个剂量(率)梯度下青海弧菌Q67的相对发光值随辐照后时间的变化曲线如图 1所示。

|

图 1 辐照后青海弧菌Q67相对发光值随时间变化 (a-c)分别在特定剂量率下照射不同时间,剂量率依次为0.05 Gy·min-1、0.1 Gy·min-1、0.2 Gy·min-1,(d)不同剂量率下照射累积剂量1 Gy Figure 1 Effects on RLV of Q67 with time after irradiation. (a-c) Irradiation with different time at certain does rate: (a) 0.05 Gy·min-1, (b) 0.1 Gy·min-1, (c) 0.2 Gy·min-1, (d) Irradiation with different dose rates at total dose of 1 Gy |

在0.05 Gy·min-1剂量率下,当照射时间为2 min(累积剂量0.1 Gy)时,青海弧菌Q67的相对发光值在辐照后的30 min内大于1,30 min后出现下降,但下降幅度很小。当照射时间增加到10 min和20min时,青海弧菌Q67的发光强度开始受到抑制,即相对发光值小于1,见于图 1(a)。

图 1(b)和(c)中,剂量率分别为0.1 Gy·min-1和0.2 Gy·min-1,可以看出,辐照后的青海弧菌Q67,发光强度立即受到明显抑制,说明这些剂量梯度下的γ照射对青海弧菌Q67产生了急性的毒性和损伤。并且观察到,相对发光值随辐照后时间的增加不断下降,但是下降速率先快后慢,在0.1 Gy·min-1、0.2 Gy·min-1的两种剂量率下,相对发光值下降较快的时间段依次为辐照后的15 min和20 min。

参照我国水质检测的发光细菌国家标准方法(GB/T15441-1995)和ISO国际标准,对于急性毒性的检测一般采用引入毒性物质15 min后的相对发光值来作为衡量值[13-14]。并且结合图 1中各实验组下相对发光值随辐照后时间的变化曲线,可以看出,在15 min时能够明显区分不同的照射条件。所以以青海弧菌Q67在照射后15 min的相对发光值作为研究对象,进一步讨论分析γ射线剂量率和照射时间两个变量对于青海弧菌Q67相对发光值的影响。

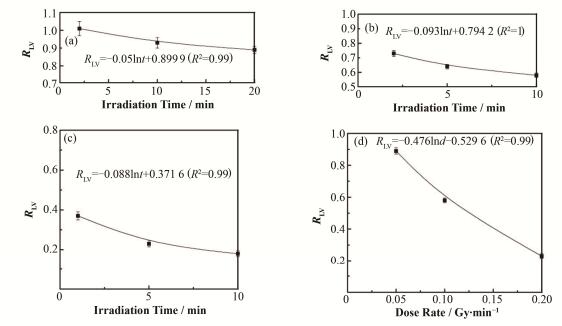

2.1.1 同一剂量率下不同照射时间对相对发光值的影响表 1为不同剂量梯度下,青海弧菌Q67在辐照5 min和15 min后的相对发光值。由表 1可知,在剂量率相同时,青海弧菌Q67的相对发光值随着照射时间(即累积剂量)的增加而下降,其下降速率不断变慢。0.05 Gy·min-1剂量率照射下,当照射时间由2 min增加到10 min再增加到20 min时,辐照后15 min(下同),青海弧菌Q67的相对发光值分别下降了0.08和0.04;0.1Gy·min-1剂量率照射下,照射时间由2 min增加到5 min、10 min时,青海弧菌Q67的相对发光值分别下降0.09、0.06;0.2Gy·min-1剂量率照射下,照射时间由1 min增加到5min、10 min时,青海弧菌Q67的相对发光值下降了0.14和0.05。为了更加直观地分析,采用SPSS19.0进行回归分析,发现同一剂量率下,在受到照射后的15 min,青海弧菌Q67的RLV与照射时间(t)满足对数关系,其变化曲线如图 2(a-c)。

| 表 1 辐照后青海弧菌Q67相对发光值 Table 1 RLV of Vibrio Qinghaiensis sp. Q67 after irradiation. |

|

图 2 照射时间(a-c)、剂量率(d)对青海弧菌Q67相对发光值影响曲线 (a-c)剂量率分别为0.05 Gy·min-1、0.1 Gy·min-1、0.2 Gy·min-1,(d)累积剂量为1 Gy Figure 2 The relationship between RLV of Q67 and irradiation time (a-c), dose rate (d) in 15 min after irradiation. (a-c) Dose rate: 0.05 Gy·min-1, 0.1 Gy·min-1, 0.2 Gy·min-1, (d) Total dose of 1 Gy |

在9组剂量梯度实验组中,0.05 Gy·min-1剂量率照射20 min,0.1 Gy·min-1剂量率照射10 min,0.2Gy·min-1剂量率照射5 min,青海弧菌Q67受到的累计剂量为1 Gy。由图 2(d)可以看出,随着剂量率的增加,青海弧菌Q67的相对发光值下降迅速,在剂量率为0.05 Gy·min-1,照射后15 min青海弧菌Q67的相对发光值为0.89,当剂量率增加到0.1Gy·min-1、0.2 Gy·min-1时,相对发光值分别下降0.31和0.35,下降到0.58和0.23。

2.1.3 相对发光值与剂量率和接受照射时间的关系通过前面的分析,可以看出在受到γ射线辐照后,青海弧菌Q67的相对发光值与剂量率、照射时间均满足对数关系,并且受到剂量率的影响更大,为了更加深入地分析三者之间的相互关系,以青海弧菌Q67在照射后15 min的相对发光值为研究对象,采用SPSS19.0进行回归拟合分析,发现青海弧菌Q67的RLV与受到照射的γ射线d、t的自然对数呈二元线性关系。拟合函数关系式为:

| $ {R_{{\rm{LV}}}} =-0.5374\ln d-0.0748\ln t-0.4973\left( {{R^2} = 0.99} \right) $ | (3) |

从拟合函数关系式(3)中可以看出,变量剂量率d前系数的绝对值远大于t前系数的绝对值,在数值上反映出剂量率对于青海弧菌Q67相对发光值的减弱影响更大,也就从数值上直观地表明剂量率的增加对青海弧菌Q67造成的毒性影响更大。

2.2 γ辐照对相对发光值影响的原因分析青海弧菌Q67发出荧光是自身生理代谢的结果,通过合成荧光酶,催化还原型的黄素单核苷酸(FMNH2)和长链脂肪醛(RCHO,至少含8个C),并在O2的参与下发生氧化还原反应而放出光子[4]。因此,首先菌量影响着发光强度(菌量可由菌液光密度OD600表示),其次当环境中毒性物质不利于发光的代谢过程(比如损伤荧光酶活性),发光强度也会抑制。

当青海弧菌Q67受到γ照射时,γ光子与菌体细胞的作用主要为间接作用。γ光子首先与细菌体内的水分子作用,使水分子电离或者激发,然后经过一定的化学反应生成一些活性很强的自由基和过氧化物,这些自由基和过氧化物作用于菌体的生物大分子[15],从而影响菌体的生长活性和代谢过程。

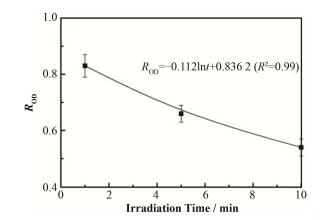

经过0.2 Gy·min-1的剂量率短时间照射后,22℃恒温培养20 h,青海弧菌Q67的ROD变化如图 3所示。从图 3可以看出,辐照1min、5 min和10 min后的青海弧菌Q67的ROD分别为0.83、0.66和0.53。通过拟合,发现在同一剂量率下,ROD与t满足对数关系。

|

图 3 0.2 Gy·min-1剂量率,不同辐照时间对青海弧菌Q67的相对光密度值影响 Figure 3 Effects on the ROD of Q67 irradiation with different time at 0.2 Gy·min-1. |

结合图 2(c)和图 3可以看出,在0.2 Gy·min-1剂量率下照射后,青海弧菌Q67的RLV和ROD都下降,并且与t满足对数关系,说明γ光子作用产生的自由基和过氧化物引起了菌体细胞的死亡,活菌体数目的减少是青海弧菌Q67发光强度下降的重要原因。

同时从表 1可知,经过0.2 Gy·min-1剂量率照射1 min、5 min和10 min后,立即测得的相对发光值为0.50、0.42和0.38。可以看出γ辐射对发光强度的抑制率更大,这可能是由于γ光子所生成一些活性很强的自由基和过氧化物,对部分菌体细胞,只是使得发光酶失活、对发光的代谢过程产生一定的损伤,从而也导致了发光强度的减弱。关于射线对荧光酶及发光代谢过程的损伤研究还待进一步的实验验证和探究。

3 结语通过测定青海弧菌Q67在60Co射线源辐照下的相对发光值,可以看出青海弧菌67在经过剂量率为0.05 Gy·min-1、0.1 Gy·min-1、0.2 Gy·min-1的γ射线短时间照射后,其发光强度立刻受到抑制(除了0.05 Gy·min-1的剂量率照射2 min)。说明这个剂量(率)范围内的γ射线对青海弧菌Q67产生急性的毒性。在累积剂量为0.5Gy(0.05 Gy·min-1剂量率下照射10 min),测得照射后15 min青海弧菌的相对发光值为0.93,可以看出,相比其他微生物,青海弧菌Q67对γ射线有较好的敏感性,并且由实验数据发现,在一定剂量(率)范围内,青海弧菌Q67的相对发光值随照射剂量率、照射时间满足较好的函数关系,因此青海弧菌Q67能够潜在作为一种监测与评价γ射线毒性的生物材料。

本文还只是初步地探究了一定剂量(率)范围γ辐照对青海弧菌Q67发光强度的影响,并且对毒性分析薄弱,因此对于青海弧菌Q67能够应用到辐射监测中,还需要作进一步的实验测试,拓宽剂量范围,以建立起系统完备的青海弧菌Q67的相对发光值随剂量率和照射时间的关系,并且考虑到细菌本身个体的差异性,还需要考虑实验的稳定性。

致谢 得到上海市计量测试技术研究院刘刚、闻艳丽、李妍、罗超等诸多老师大力支持和帮助,在此深表感谢!| [1] |

赵超, 杨振, 唐方东, 等. 环境γ辐射剂量率仪现场校准用辐照装置的研制[J]. 核技术, 2016, 39(9): 090201. ZHAO Chao, YANG Zhen, TANG Fangdong, et al. Development of an irradiation device for on-site calibration of environmental gamma radiation dose rate meter[J]. Nuclear Techniques, 2016, 39(9): 090201. DOI:10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.090201 |

| [2] |

尚迪, 马思政, 于成龙, 等. 生物样品中90Sr快速检测[J]. 核技术, 2016, 39(10): 100301. SHANG Di, MA Sizheng, YU Chenglong, et al. Rapid detection of 90Sr in biological samples[J]. Nuclear Techniques, 2016, 39(10): 100301. DOI:10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.100301 |

| [3] |

陈伟, 周建斌, 方方, 等. 大批量人群核辐射体内污染快速检测仪的研制[J]. 核技术, 2017, 40(2): 020403. CHEN Wei, ZHOU Jianbin, FANG Fang, et al. Develop an instrument for fast measuring internal radiation contamination of large crowds[J]. Nuclear Techniques, 2017, 40(2): 020403. DOI:10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.100301 |

| [4] |

朱文杰. 发光细菌与环境毒性检测[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2009, 55-100. ZHU Wenjie. Luminous bacteria and environment monitoring[M]. Beijing: China Light Industry Press, 2009, 55-100. |

| [5] |

朱文杰, 汪杰, 陈晓耘, 等. 发现细菌一新种-青海弧菌[J]. 海洋与湖泊, 1994, 25(3): 273-277. ZHU Wenjie, WANG Jie, CHEN Xiaoyun, et al. A new species of luminous bacteria:Vibrio Qinghaiensis sp. Nov[J]. Oceanologia Et Limnologia Sinica, 1994, 25(3): 273-277. |

| [6] |

Zhang J, Liu S S, Yu Z Y, et al. Time-dependent hormetic effects of 1-alkyl-3-methylimidazolium bromide on Vibrio Qinghaiensis sp.-Q67:luminescence, redox reactants and antioxidases[J]. Chemosphere, 2013, 91(4): 462-467. DOI:10.1016/j.chemosphere.2012.11.070 |

| [7] |

张煜, 王小兵, 胡松学, 等. 青海弧菌Q67冻干粉急性毒性检测方法[J]. 安徽农业科学, 2014, 42(15): 4746-4748. ZHANG Yu, WANG Xiaobing, HU Songxue, et al. Study on the method of using Vibrio Qinghaiensis sp. Q67 freeze-dried power to detect acute toxicity[J]. Acta Agriculture Anhui, 2014, 42(15): 4746-4748. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2014.15.072 |

| [8] |

丁可可. 对羟基苯甲酸酯雄激素受体干扰效应及领苯二甲酸酯对青海弧菌Q67生物毒性[D]. 浙江: 浙江大学, 2017. DING Keke. The effect of parabens on androgen receptor and the toxicity of phthalates to Vibrio Qinghaiensis sp. Q67[D]. Zhejiang:Zhejiang University, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10335-1017039788.htm |

| [9] |

郑敬民, 赵曙霞, 朱文杰, 等. 环境因子对青海弧菌生长和发光的影响[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 1999, 1: 98-104. ZHENG Jingmin, ZHAO Shuxia, ZHU Wenjie, et al. The influence of environmental factors on the growth and luminescence of Vibrio Qinghaiensis sp. Nov[J]. Journal of East China Normal University (Natural Science), 1999, 1: 98-104. |

| [10] |

Kudryasheva N S, Rozhko T V. Effect of low-dose ionizing radiation on luminous marine bacteria:radiation hormesis andtoxicity[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2015, 142(1): 68-77. DOI:10.1016/j.jenvrad.2015.01.012 |

| [11] |

Selivanova M A, Mogilnaya O A, Badun G A, et al. Effect of tritium on luminous marine bacteria and enzyme reactions[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2013, 120(12): 19-25. DOI:10.1016/j.jenvrad.2013.01.003 |

| [12] |

Bondar V S, Puyzr A P, Burov A E, et al. Effect of ionizing radiation on the luminescence of myceliumof luminous fungus neonothopanusnambi[J]. Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology, 2014, 4(460): 462-467. DOI:10.1134/S1607672915010093 |

| [13] |

GB/T 15441-1995: 水质急性毒性的测定——发光细菌法[S]. 中国: 国家质量监督检验检疫总局, 1995. GB/T 15441-1995:Water quality-determination of the acute toxicity-luminescent bacteria test[S]. China:State Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, 1995. |

| [14] |

ISO 11348-3:Water quality-determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (luminescent bacteria test)[S]. Sweden:Ⅸ-ISO, 2007.

|

| [15] |

夏寿萱. 放射生物学[M]. 北京: 军事医学科学出版社, 1998. XIA Shouxuan. Radiation biology[M]. Beijing: Military Medical Science Press, 1998. |