我国干旱半干旱地区约占全国总面积的 52.5%,内陆干旱荒漠气候带土壤昼夜温差大,保 水保湿度较低,蒸发量大于降水量,干旱农业的发 展着重在提高现有水资源的利用率、协调水热资源 利用的同步性,使土壤环境的生产能力得到补偿和 良性循环利用[1, 2]。我国于1979 年从日本引进膜覆 盖栽培技术后,在全国31 个省、市、自治区普及 和应用,广泛用于粮、棉、油、菜、瓜果等多种农 作物种植栽培上,并可使作物普遍增产30%左 右[3]。与常规种植相比,地膜覆盖栽培技术具有显 著的增温保墒效果,能够克服低温干旱等不利条 件,促进作物稳产早熟,大幅度提高了作物产量, 同时,还可以使部分作物的栽培范围扩大,北界北 移2~5 个纬度,也就是向北推进500 多km,或使 海拔向上提升500~1000 m,使部分不适宜种植区 变为适宜种植区[4, 5]。农用塑料地膜已成为我国干 旱、半干旱、低洼和盐碱、寒冷地区农作物增产、 节水与保温的重要措施[6, 7]。

本文介绍了目前我国地膜的使用种类、应用情 况,并就我国目前的地膜污染现状提出地膜标准化 生产及回收的途径,以及研发全生物降解地膜等方 面解决农田“白色污染”的对策。

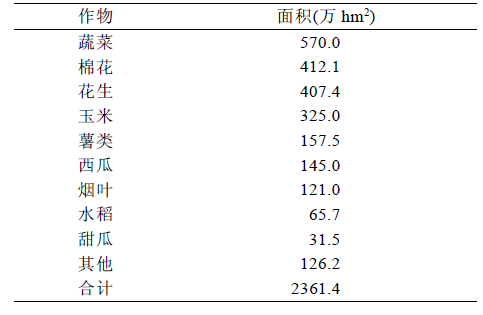

1 我国地膜应用现状 1.1 我国地膜使用作物及面积据相关部门统计,2011 年我国地膜用量已达 120 万t,覆盖栽培面积达2330 万hm2,未来10 年 我国地膜覆盖面积仍将以每年约10%的速度增长。 表1 列出了2011 年我国地膜覆盖栽培主要应用的 作物及相应的覆盖面积。其中蔬菜的地膜覆盖栽培 面积最大,达到570.0 万hm2,棉花和花生的地膜 覆盖面积分列2、3 位,分别达到412.1 和407.4 万 hm2。预计2015 年我国地膜覆盖栽培面积可达2700 万hm2 左右,覆盖作物达40 多种。从目前使用区域来看,地膜覆盖技术在我国已实现了广泛的应 用,从北方的干旱、半干旱地区到南方的高山、冷 凉地区都有一定面积的应用。东北地区的黑龙江、 吉林以及内蒙古东部地区,华北区的山东、河南、 河北,西北区新疆、甘肃以及西南区的四川、云南 冷凉山区是主要的应用区域[4, 8]。

| 表1 2011 年我国地膜覆盖栽培作物及覆盖面积 |

随着农业科技的发展以及农民实际使用的需 要,地膜已经由具有单一普通地膜功能向着多功能 化发展。地膜不再仅仅是具有保水、增温、增收的 作用,而且还发挥着除草、防虫、降解等作用。

目前我国使用的地膜种类繁多,其中按照性能 特点的不同可分为通用地膜和特种地膜。通用地膜 是指采用普通聚乙烯或聚氯乙烯制备的只简单具有 地膜保水、保温增熵功能的地膜。而特种地膜是指 在通用地膜的基础上还具备其他特殊功能,例如除 草、杀虫、降解等功能,具体包括有色地膜、单一 彩色地膜(黑、银灰、绿)、两面异色复合地膜(黑- 白、银-白)、化学除草地膜、配色地膜、打孔地膜、 切口地膜、渗水地膜、耐候地膜、镜面地膜、光降 解地膜、生物降解地膜(添加淀粉地膜、植物纤维 地膜、生物基材降解地膜)、光-生物双降解地膜 等[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]。

此外,按照地膜制备过程成型加工工艺的不 同,又可分为单层挤出吹塑成型地膜、双层共挤复 合吹塑成型地膜、分流道挤出吹塑成型地膜。其中 单层挤出吹塑成型工艺是由1 台单螺杆挤出机吹塑 得到的单层地膜,可用于制备通用地膜、单一彩色 地膜、化学除草地膜等。双层共挤及分流道挤出则 是指2 台单螺杆挤出机共用1 个模头的挤出吹塑工 艺,双层共挤复合地膜是在模头处得到上、下2 层 功能不一样的双层地膜,使用时需要区分地膜的上 下面,例如两面异色复合地膜(黑-白、银-白);而 分流道挤出地膜则是指加工过程中2 台单螺杆挤出 机的物料在模头处分别流经不同的流道挤出,最终 得到不同部位具有不同功能的单层地膜,例如配色 地膜等。

2 我国地膜污染现状 2.1 地膜污染现状地膜覆盖栽培技术的应用极大地促进了我国农 业的发展,但随着地膜应用量和使用年限的不断增 加,地膜因无法回收再利用以及难以降解,给土壤 和环境造成严重污染,地膜覆盖栽培技术已从原来 的“白色革命”演变成“白色污染”[16, 17]。这是因 为目前使用的农用地膜主要成分是聚乙烯、聚氯乙 烯,这些高分子材料可在田间残留几十年不降解, 连年使用导致残膜逐年累积于土壤耕层,造成土壤 板结、通透性变差、根系生长受阻,后茬作物减产。 据农业部调查,目前我国地膜残留量一般在60~90 kg/hm2,最高达165 kg/hm2。研究表明,土壤中残 膜含量58.5 kg/hm2 时,使玉米减产11%~23%,小 麦减产9%~16%,大豆减产5.5%~9%,蔬菜减产 14.6%~59.2%。大量残留地膜造成的“白色污染” 不但严重影响了农业生产的进行,而且对农业环境 的安全与健康也构成了巨大的威胁。农田残留地膜 已经成为影响农业环境、破坏土壤结构、危害作物 正常生长发育并造成农作物减产的重要因素之一。

2008 年,中国农业科学院农业环境与可持续 发展研究所严昌荣等人[18]对新疆生产建设兵团第八 师143 团、145 团和新疆农垦科学院连续20 年覆 膜种植棉花的土壤残膜进行检测,结果显示:土壤 中地膜平均残留量高达300.6 kg/hm2,并且覆膜年 限越久,残留量越高,连续覆膜20 年和10 年棉田 中地膜残留量分别为307.95 和259.65 kg/hm2。2009 年对兵团12 个点的地膜残留检测结果显示,地膜 残留量在95.7~156 kg/hm2。

以广东省的蔗区为例,地膜所引起的蔗区“白 色污染”问题也越来越严重,根据2003~2005 年 陈明周等人[19]对广东省湛江农垦局下属各农场的调 查,覆盖普通地膜的农田地膜残留随处可见,最大 残留地膜面积达30 cm×100 cm,地膜残留最多的 地块达26.8 g/m2,6 年连续使用普通地膜的农田里,残膜积累量约为94.71 kg/hm2,且残膜以较大块的 形式存在,已开始影响了甘蔗生产的机械耕作与种 植,且呈现日益严重的趋势。

2.2 残膜处理现状地膜残留是农田安全的隐患,也是造成农田“白 色污染”的根源所在,但残留地膜本身也是资源。 生产这些农用塑料薄膜需要消耗大量的石油资源, 如不加以有效回收利用,将造成资源的极大浪费。 我国目前对覆盖栽培后的残留地膜一般采取就地焚 烧及回收再利用的方式进行处理。但焚烧处理会造 成石化资源的巨大浪费,且燃烧过程中产生的二氧 化碳会对环境造成严重污染。将地膜采取回收再利 用的方式进行处理,回收后的地膜首先需要进行有 效的清洗,并将清洗干净的地膜进行挤出造粒,最 后制备成不同用途的塑料制品。地膜在使用过程中 由于自然老化等原因会造成高分子材料分子量的降 低,导致性能下降,因此回收后基本失去了应用的 价值,或者回收再造粒后只能用于制备对性能要求 不高的低档塑料制品。此外,对残膜进行回收再利 用还面临以下问题:一是回收需耗费一定的人工, 而回收地膜的价值却十分有限,因此农民自愿回收 残膜缺乏一定的动力,而强制其回收又缺乏有效的 法律依据;二是残膜回收机械少、价格高、作业贵, 机械化回收应用率极低,而随着我国地膜覆盖技术 的发展,地膜已经向超薄化发展,很多地膜的厚度 都在4 微米左右,给人工回收残膜造成巨大困难。 随着劳力费用的增加,职工捡拾残膜的成本也在迅 速增加,导致无论机械回收还是人工捡拾,都不能 彻底清除长期积累的残膜;三是残膜收购网点少、 渠道不畅;最后,从事残膜回收加工的企业,普遍 存在耗电量大且享受不到大工业用电优惠价、工艺 技术落后、可持续发展受限的问题。

以广东省的甘蔗地膜种植栽培为例[20]。由于广 东省的蔗区属于高温的热带、亚热带气候,地膜覆 盖栽培技术主要起着保水作用,因此,地膜覆盖基 本都是埋土,同时有利于蔗苗穿透地膜,减少人工 掏苗的费用。但是在广东省的蔗区,地膜基本无法 回收,这是因为:①地膜是覆盖在甘蔗种植沟中, 且基本被泥土埋住,同时当甘蔗生长至封行需揭膜 施肥、培土时,蔗叶过于密集,人、畜都难以进入, 且地膜也被蔗根牢牢固定住,回收极其困难;②由 于地膜成本原因,甘蔗地膜已向超薄化发展,厚度 在0.01 mm 以下,甚至0.005 mm 以下,此类地膜 由于太薄也难以回收;③由于甘蔗属于单位面积效 益较低的作物,回收成本相对较高,造成回收困难。

3 我国地膜发展方向及污染治理对策残膜回收的现状导致现阶段采取回收再利用的 方式进行农田地膜“白色污染”的治理具有较大的 困难,发展能自动降解的新型生物降解塑料用于农 田地膜覆盖栽培技术,就成为解决农田残膜危害问 题的出路之一。

生物降解塑料产业直面我国的“三农”、能源 和环境3 大主题,是世界发展之大势和新兴的产 业。国外自20 世纪70 年代就开始进行降解塑料的 商业化开发,至今已有30 余的历史。近年来世界 发达国家的生物降解塑料已取得了较大的进展,有 资料报道,到2015 年将形成100 万t 的市场规模, 届时市值将达到29 亿美元。

完全生物降解地膜是以生物降解塑料为基体材 料,通过加入可生物降解的填料及其他加工助剂采 用吹塑成型的工艺制备而成[21, 22]。完全生物降解地 膜由于其特殊的分子构成,在使用过程中性能稳 定,具有普通地膜保水、保温、增产、增收的作用; 使用后能在堆肥、土壤、水和活化污泥等环境下, 被微生物或动植物体内的酶最终分解为二氧化碳和 水,具有良好的生物相容性和生物可吸收性,对环 境友好,最受人们青睐。这是治理白色污染最便捷 的方法,也是最可行的方法。完全生物降解地膜为 农民省去了回收残膜和处理这2 个环节,并且生物 降解地膜在满足使用的前提下可以做得比较薄。随 着残膜捡拾费、废物管理费用逐年提高,生物降解 地膜的综合系统使用成本更低,越来越受到市场的 青睐。2014 年1 月,新疆生产建设兵团与广州金 发科技签订了一份推广完全生物降解地膜的协 议[23],协议约定从2014 年开始,新疆生产建设兵 团14 个师的0.93 万hm2 农田使用完全生物降解地 膜;到2016 年,将在40 万hm2 农田里全部使用完 全生物降解地膜,这标志着完全生物降解地膜已经 开始大面积推广应用。

完全生物降解地膜虽缓解了对农业生态环境危 害,但应用生物降解地膜解决“白色污染”还存在 很多问题。

⑴在经济性方面,由于用于制备生物降解地膜 的生物降解材料的价格较高,导致生物降解地膜与普通地膜相比价格高出好几倍,加之性能尚未充分 完善,使推广应用具有较大难度。要普及推广可生 物降解地膜,需要不断改进生物降解材料的合成技 术以及生物降解材料与其他可降解材料的共混改性 技术,提高其生物降解性和其他性能,降低成本。 政府制定特殊政策支持和补贴非常重要。

⑵使用性能方面需要改进。多数生物降解地膜 还存在力学性能、耐水性不太好、湿强度及缺口撕 裂强度差等特点。如全淀粉塑料地膜、草纤维地膜、 纸地膜的干湿强度、拉伸强度、断裂伸长率需改进, 添加型降解塑料地膜其降解后土壤、作物影响还有 待进一步评价。

⑶应用领域的复杂性。我国的国土面积广阔, 生物降解地膜需要在各地迥异的气候、土壤环境中 满足不同农作物不同的保温、保墒期要求,要能按 时降解,既不能提前降解影响农作物的生长,也不 能推迟降解影响下一季农作物的耕作。所以降解地 膜必须根据各地气候、土壤环境和不同农作物保温 保墒期要求设计其使用或降解寿命,这对地膜制造 商有着极高的精确调控降解周期的技术要求。需要 大量细致的实验,才能选择适宜不同地区的推广类 型和应用规范。

⑷生物降解性评价方法有待完善。目前的生物 降解材料种类较多,具体包括聚乳酸(PLA)、脂肪 族共聚酯类(PBS、PBSA、PBAT……)等[24, 25],这 些不同的可生物降解地膜的分解机理尚在探索阶 段。目前世界上还没有建立统一、完整的评价方法 和指标。

⑸人们对可生物降解地膜缺乏统一认识,没有 统一识别标志和针对完全生物降解农用地膜而制定 的相关标准,使完全生物降解农用地膜产品缺少相 应的市场监督及管理,使技术市场和产品市场较为 混乱。

4 展望由于残膜回收和完全生物降解地膜在治理农田 “白色污染”问题中各有利弊,因此,在现阶段, 治理地膜“白色污染”需要采取残膜回收和发展完 全生物降解地膜相结合的方式进行综合治理。采取 回收再利用的方式进行治理时,需要采取源头控 制、过程清洁、末端回收的方式,即控制地膜的质 量,禁止使用超薄和背离国标要求的地膜产品,在 使用过程中采取适宜覆盖比例,适期揭膜等技术, 减少地膜的投入,及早回收;同时,在残膜回收实 施有困难的区域采用可完全生物降解的地膜进行覆 盖栽培,以避免不可降解残膜对农田的污染。

我国是个人口大国,人多地少是我国最重要的 基本国情。为了在有限的土地上收获更多的粮食, 发展农业科技是必选之路。地膜覆盖栽培技术作为 一项重要的农业技术,由于其显著的增产、增收作 用,仍将在我国的农业领域发挥重要的作用。但耕 地作为农业自然资源的重要组成部分,是农业赖以 生产活动的基础,我们必须在追求农业科技、发展 地膜覆盖栽培技术的同时,确保耕地的可持续发 展。

| [1] | 王耀林. 新编地膜覆盖栽培技术大全[M]. 北京:中国农业出版社,1998.( 1) 1) |

| [2] | 陈奇恩. 中国塑料薄膜覆盖农业[J]. 中国工程科学,2002,4(4):12-15( 1) 1) |

| [3] | 许香春,王朝云. 国内外地膜覆盖栽培现状及展望[J]. 中国麻业,2006,28(1):6-11( 1) 1) |

| [4] | 国家统计局农村社会经济调查司.中国农村统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1981-2006.( 2) 2) |

| [5] | 王晓方,申茂向.塑料农膜─中国农业发展的希望和曙光[M]. 北京:中华人民共和国科学技术部农村科技司,1998.( 1) 1) |

| [6] | 黄珍埠,张石城,梁志杰,等. 旱粮作物地膜覆盖栽培技术[M]. 北京:农业出版社,1992.( 1) 1) |

| [7] | 孙云云,高玉山,窦金刚,等. 半干旱区玉米降解地膜覆盖栽培综合效应研究[J]. 中国农学通报,2011,27(30):27-3l( 1) 1) |

| [8] | 国家统计局农村社会调查总队.新中国五十年农业统计资料[M].北京:中国统计出版社,2000.( 1) 1) |

| [9] | 薛华. 除草防虫抗病双色地膜: 中国,CN202014534[P]. 2011-10-26.( 1) 1) |

| [10] | 潘东英,杨友军,谢东,等. 一种除草地膜及其制备方法和应用:中国,CN103497412A[P]. 2013-10-8.( 1) 1) |

| [11] | 王玉军,张丽,徐后娟,等. 膜下栽烟专用除草配色地膜:中国,CN201220292038[P]. 2012-06-20.( 1) 1) |

| [12] | 钟霈霖,杨仕品,乔荣,等. 彩色地膜在草莓大棚生产上的应用研究[J]. 贵州农业科学,2012,40(6):77-80.[13] 刘建福, 高伟丽, 郭风玲, 等. 添加耐候剂的LLDPE/LDPE 地膜耐老化性能研究[J]. 塑料工业,2011,39(6):108-110( 1) 1) |

| [13] | 辛国胜,林祖军,韩俊杰,等. 黑色地膜对甘薯生理特性及产量的影响[J]. 中国农学通报,2010,26(15):233-237( 1) 1) |

| [14] | 苏道勇,庄新. 聚乙烯配色地膜的研究[J]. 塑料,2002,31(5):41-45.( 1) 1) |

| [15] | 杨惠娣.塑料农膜与生态环境保护[M].北京:化学工业出版社,2000.( 1) 1) |

| [16] | 严昌荣,梅旭荣,何文清,等. 农用地膜残留污染的现状与防治[J]. 农业工程学报,2006,22(11):269-272( 1) 1) |

| [17] | 严昌荣,王序俭,何文清,等.新疆石河子地区棉田土壤中地膜残留研究[J]. 生态学报,2008,28(7):3470-3484( 1) 1) |

| [18] | 陈明周,杨友军,黄瑶珠,等. 甘蔗光降解地膜在湛江蔗区的增产效应及其降解效果[J]. 中国糖料,2009(2):7-9,13( 1) 1) |

| [19] | 杨友军,谢东,陈明周,等. 完全生物降解地膜应用于甘蔗种植的研究[J]. 广东农业科学, 2013,40(1):19-20( 1) 1) |

| [20] | 杨友军,谢东,陈明周,等. 可生物分解除草地膜母粒、除草地膜及其制备方法: 中国,CN102276966A[P]. 2011-12-14.( 1) 1) |

| [21] | 陈崇合. 一种农作物用生物降解地膜的制备方法.中国,CN103289132A[P]. 2013-09-11.( 1) 1) |

| [22] | 王瑟. 用自己的双手创造中国奇迹[N/OL]. 光明日报, 2014-01-16. http : //news.gmw.cn/2014-01/26/content_10224863.htm.( 1) 1) |

| [23] | 王凤洋,马腾,韩路坤. 含有PBAT 的组合物及其制备方法和PBAT 全生物降解地膜: 中国,CN103709687A[P]. 2014-04-09.( 1) 1) |

| [24] | 王凤洋,马腾. 一种PLA 改性材料及其制备方法和PLA 生物降解地膜: 中国, CN103709695A[P].2014-04-09.( 1) 1) |

| [25] | 陈景清,陈考. 聚酯类完全生物降解地膜:中国,CN103627151A[P]. 2014-03-12.( 1) 1) |

2014

2014