2. 奥比斯堡哥伦布农业与工业实验中心, 阿根廷;

3. 广西大学轻工与食品工程学院, 广西, 南宁 530004

2. Estacion Experimental Agroindustrial Obispo Colombres(EEAOC), Tucuman, Argentina;

3. College of Light Industry and Food Engineering, Guangxi University, Nanning 530004

无论原糖厂、一步法糖厂,还是精炼糖厂,色 值都是白糖最重要的商品属性,制糖工作者为使产 品色值符合市场要求花费大量资源。结晶能有效脱 除 95%~99%的色素,且在精糖生产中,无论是通 过活性炭和离子交换树脂吸附色素,或是利用化学 方法将色素分子变无色,结晶都是一种辅助的脱色 方法。

原糖厂蔗汁清净的主要目的是提高 pH 和去除 悬浮固体。脱色只是一个次要目标,很少在化验室 中检测。据我们所知,从来没有把它作为标准来评 估,更不用来控制过程。SO2在生产耕地白糖的蔗 汁澄清中应用广泛,然而,硫磺价格的周期性上涨 和糖品质量问题,激发了减少甚至消除 SO2使用的 尝试。基于此,测试了一种新碳酸法,并将它与标 准亚硫酸法和石灰法做比较。碳酸饱充不仅可减少 SO2的使用,还为部分利用糖蜜或蔗汁发酵的糖厂 提供一种免费利用和减少过量 CO2排放的方法。传 统的双碳酸法清净蔗汁最初在爪哇使用[1],随后在 南非实践了多年[2],现今在中国和其它地方的一些 糖厂仍有使用[3]。据报道能得到极好的低色值清汁, 但 11~15 kg CaO/ t 蔗的高加灰量难以维持经济效 益。本研究试验了一些改进的方法以降低加灰量, 一碳汁全汁过滤改为沉降和泥汁过滤。

粗汁由运输至美国路易斯安那州奥杜邦糖业研 究所的新鲜甘蔗压榨而得。将 0.6~0.8 L 的压榨汁 稀释至 1 L,使蔗汁锤度接近糖厂混合汁,再用 4 种方法澄清:热汁加灰石灰法、亚硫酸法、单碳酸 法和双碳酸法。

对于石灰法,先将稀释汁放在微波炉内沸腾约 1 min,迅速加入石灰乳搅拌,加灰至 pH7~8.2,再 边搅拌边加入 2.5 ppm Magnafloc LT340 絮凝剂,将 加灰汁倒入加盖的 1 L 玻璃烧杯,96℃水浴沉降 60 min,分析上清液。

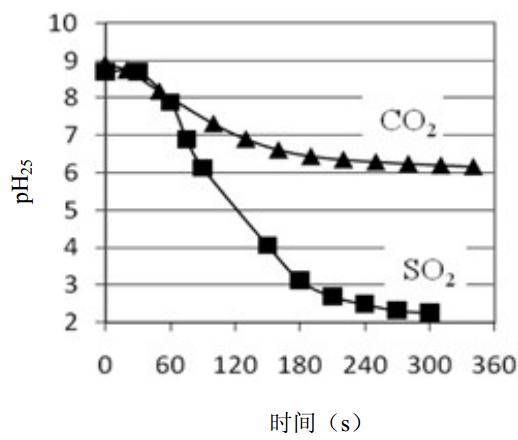

硫熏是在一个带搅拌的夹套温控玻璃反应器内 完成,反应器配备石灰乳和进气口,装有 pH、温度 显示与调节器。通常,1 L 稀释汁在 50℃预灰至 pH8~9,加入 SO2至 pH7 左右。或者先加入 SO2 至 pH3~4,再加灰至 pH7。两者的清净效果接近, 但前者更合适,与碳酸饱充试验更有可比性,因为 CO2在 pH6 以下吸收微弱,必须在碱性 pH 下加入 (图 1) 。2 种情况下,都是将硫熏汁和加灰汁加热 并维持沸腾 1 min, 絮凝剂的加入和沉降试验与石灰 法一样。

|

图 1 CO2和 SO2在加灰汁中的吸收率 |

单碳酸饱充是将稀释汁放在一个 6 L 搅拌反应 器内进行,维持温度 50~60℃,加灰至 pH8~9, 并在此 pH 维持 2~5 min, 然后在 5 min 内加入 CO2 至 pH7~8。加热、加入絮凝剂和沉降处理如前面实 验一样。为保证 2 种方法的直接可比性,亚硫酸法 和单碳酸法的加灰量一致,加灰量与南/中美洲的耕 地白糖糖厂用量接近。下文中,室温测定的 pH(约 25℃)用 pH25表示。

双碳酸饱充是将 1 L 稀释粗汁放在 6 L 反应器 内预热至 50℃,然后加入 3~5 g CaO 至 pH 10.5~ 11,加入 CO2至 pH 接近 10,加热至 60℃,加入絮 凝剂,沉降 60 min 至泥渣体积为一碳汁的 25%~ 30%,没有专门除去溶解在蔗汁中的空气。将澄清 汁和滤清汁混合,混合清汁加入 CO2至 pH6.5~7。 煮沸二碳饱充汁,真空抽滤除去沉淀。一碳泥渣过 滤性检测装置与先前测试沉降器泥汁的一样,过程 也大部分一致[4]。 相关数据为: 温度 60℃, 压力 0.07、 0.14、0.21 MPa,过滤面积 3.1 cm2,由添加了 HyfloSuper Cel 助滤剂的 20 μm 不锈钢丝网支撑。

有建议应在澄清蔗汁前消和石灰乳,但本研究 中,所用的分析纯 Ca(OH)2 1:10 加水混合后立即使 用,没发现对沉降或除浊有不良影响。所有试验均 在 2008/09 年榨季进行,蔗汁由路易斯安那州目前最主要的甘蔗品种压榨得来 (L97-128, HoCP96-540, LCP85-384 等) 。而在阿根廷奥比斯堡哥伦布农业与 工业实验中心的其它试验已经证实[5],蔗汁澄清中 色值特性结论与本报道的一致性,这些蔗汁来自图 库曼种植的 2 种主要品种的甘蔗。

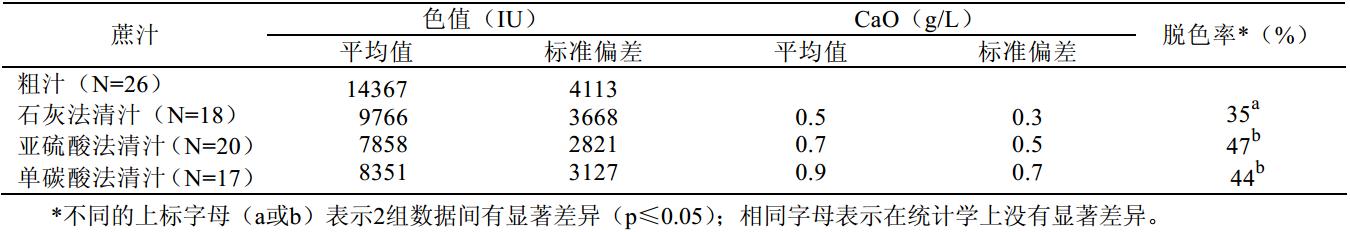

由于甘蔗品种、甘蔗情况和蔗段夹带的蔗梢和 蔗叶含量的差异,粗汁色值在 10000~20000 IU 范 围变动。相对脱色率定义为:100×(粗汁色值-清 汁色值)/粗汁色值,石灰法的脱色率平均为 32%, 亚硫酸法和单碳酸法的脱色效果接近, 分别为 45 和 42%,相应的加灰量(CaO)为 0.7 g/L 和 0.9 g/L, 常规的石灰法则是 0.5 g/L。尽管糖厂很少检测清汁 色值,但有限的实验数据表明[6,7],糖厂的脱色效能 明显低于实验室试验结果(表 1) 。糖厂实践和实验 室脱色率之间差异的原因可能是工艺流程中局部过 热,或者是过量加灰,蔗汁或泥汁在加热器、沉降 器或是过滤器的停留时间过长,或是其它因素。

| 表 1 蔗汁清净前后的色值、石灰加入量和相对脱色率 |

没有系统地测量泥汁沉降特性,但 3 种方法得 到的泥汁都很容易沉降,沉降速度没有明显差别。 清汁混浊度主要为 50~150 NTU,与工业清汁的变 动范围相似。3 种泥汁的沉降速度没有系统性差异。 CaO 添加量的大偏差是加灰过程故意设定的,以检 验方法的稳定性和效果。

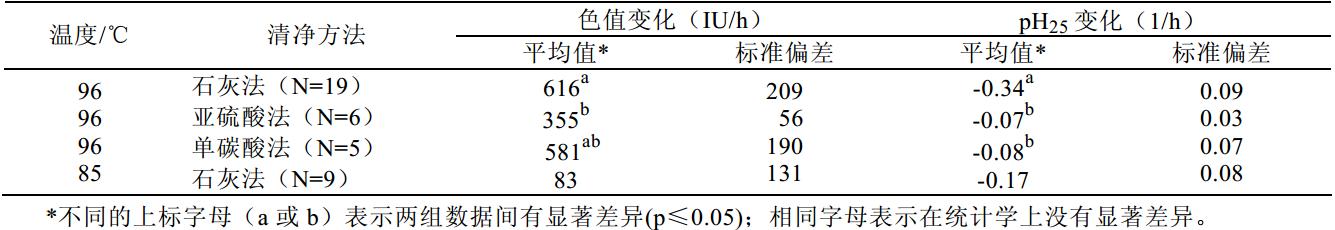

清汁的组成影响沉降、蒸发和煮糖过程色值的 增加。因此,评估清净时需要考虑蔗汁的热稳定性。 为了测定蔗汁的热稳定性,将 3 种清汁在 96℃停留 0.5~4 h 之间(表 2) ,接近工业沉降器的平均温度, 热汁加灰法的清汁则为 85℃。

| 表 2 不同清净条件的蔗汁在沉降过程中的色值增加和 pH 降 |

石灰法和单碳酸法清汁在 96℃的色值增加大 体相同,约 600 IU/h,高于亚硫酸法汁。石灰法清 汁在沉降过程中的 pH 降显著高于亚硫酸法和单碳 酸法汁。石灰法汁的沉降温度从 96℃降至 85℃,色 值增加速率和 pH 降有显著影响。色值增加降低 6 倍至低于 100 IU/h,pH 降约减少 2 倍。虽然没有研 究亚硫酸法和单碳酸法,但也很可能有相似效果。 曾经有人提出一种不增加任何冷却器装置即实现糖 厂沉降器降温的方法,即将返回到混合汁箱的滤汁 直接送至沉降器[8]。加灰汁像往常一样加热,自蒸发,但它在下游的凝结水自蒸发器被低温的滤液冷 却。这样有望降低蔗汁色值和蔗糖转化,与缩短沉 降器内的停留时间有相似效果。

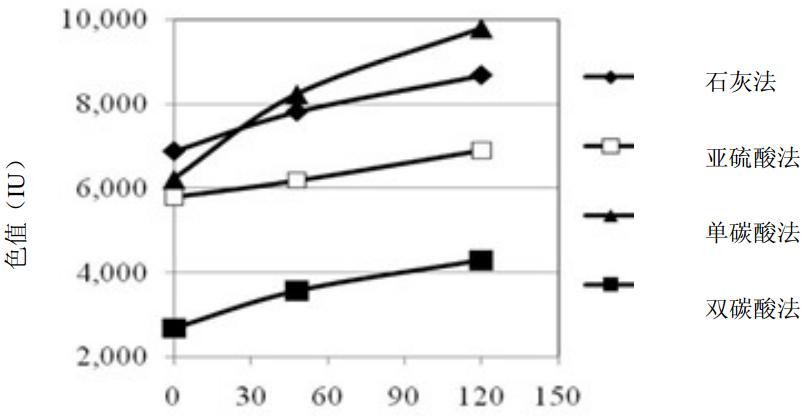

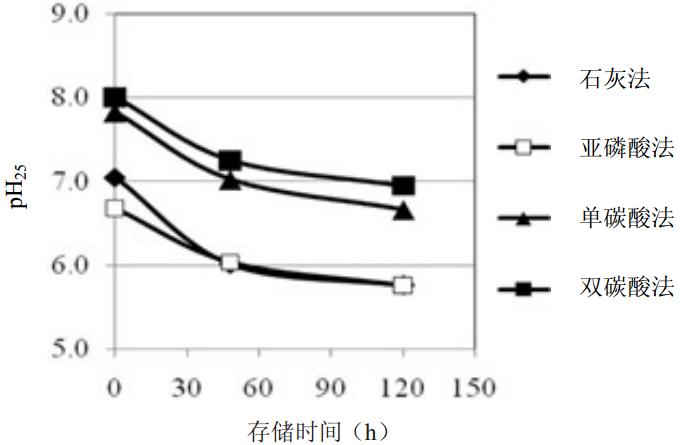

在低水分含量下,美拉德反应和其它机制的色 素形成速率会提高。因此,利用原糖存储测试的方 法[9],进行了一系列糖浆在 70℃的“热存储”试验。 用旋转蒸发器在 50~55°C 真空蒸发清汁制备糖浆。 存储过程中,每种糖浆的色值都增加(图 2) 。石灰 法、亚硫酸法、单碳酸法和双碳酸法的色值增加率 分别为 15、9、29、13 IU/h。存储试验的温度较低, 色素形成速率比沉降过程低很多(表 2) ,亚硫酸法 糖浆的色值增加速率依然最低。 4 种糖浆的 pH 降幅 较接近(图 3) ,明显低于初始清汁 pH。

|

图 2 4 种不同澄清方法得到的 60~70゜Bx 糖浆在 70℃存储的色值增加 |

|

图 3 4 种不同澄清方法得到的糖浆在存储过程的 pH 降 |

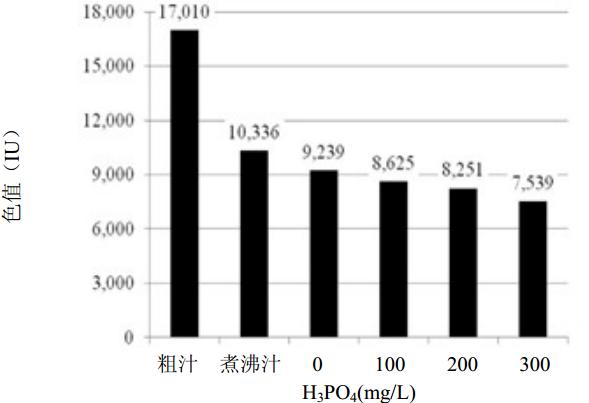

通常认为,在蔗汁清净中,脱色完全是因为初 生态的磷酸钙晶体和其它微溶阴离子对色素的吸 附,类似于经常研究的磷酸盐澄清或碳酸饱充的糖 精炼过程的色素特性。但图 4 和图 5 的实验表明, 受热凝结的甘蔗蛋白质的吸附也许是蔗汁清净过程 中一个显著的脱色机制。

|

图 4 粗汁、煮沸粗汁和加灰前添加磷酸的清汁色值 |

|

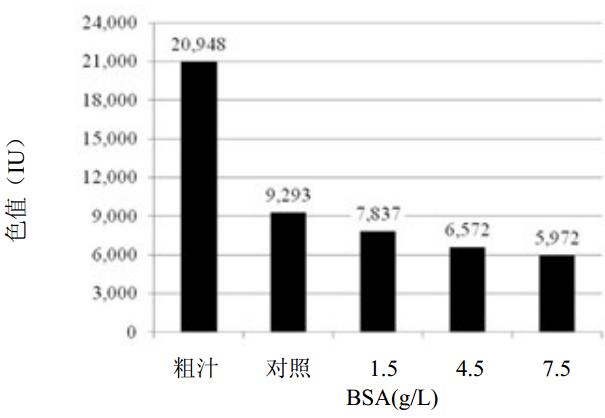

图 5 粗汁、对照和加入牛血清白蛋白的石灰法清汁色值 |

图 4 实验中,不加灰煮沸蔗汁可除去粗汁将近 7000 IU 或 39%的色值。而石灰法清净的脱色率为 45%,仅增加 6%。混合汁在加灰前加入每 100 mg/L 的磷酸,石灰法的脱色率增加 600 IU。

图 5 实验中,连续加入与甘蔗蛋白结构相似的 牛血清白蛋白(BSA)补充原有的甘蔗蛋白质。稀 释的混合汁加入 1.5 g/L 蛋白质, 石灰法的蔗汁色值 降低 1500 IU。得到的清汁再加入 3 g/L BSA(总计 4.5 g/L) ,短暂煮沸,但不加入石灰。色值降低 1300 IU。重复此操作,蛋白质总添加量达到 7.5 g/L,色 值再降低 600 IU。由此可见,BSA 和甘蔗蛋白在受 热凝结或在热凝结过程中对甘蔗色素有很强的亲合 力。然而,增加的脱色效果随着蛋白质的增加而降 低,也许是因为蛋白质只对蔗汁中的某些色素有亲 合力。 试验可知鸡蛋清白蛋白对蔗汁脱色没有效果。

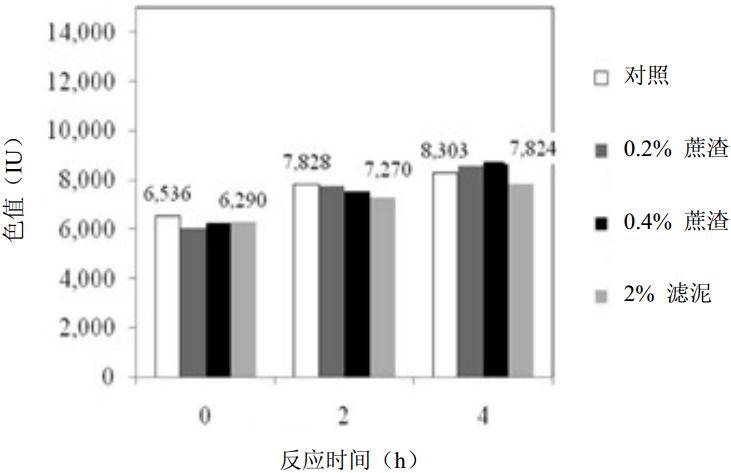

粗滤工业蔗汁中的蔗渣和滤泥颗粒对沉降器内 的泥汁特性有实质性影响,尤其是蔗渣,大大增加 泥汁体积。但不太确定它们是否影响清汁色值。图 6 的实验结果表明,没有任何高于正常实验误差的 可检测影响。图 6 标明的添加量用 g /100mL(干固 物/粗汁)表示。

|

图 6 对照和加入蔗渣、干滤泥的石灰法清汁色值 |

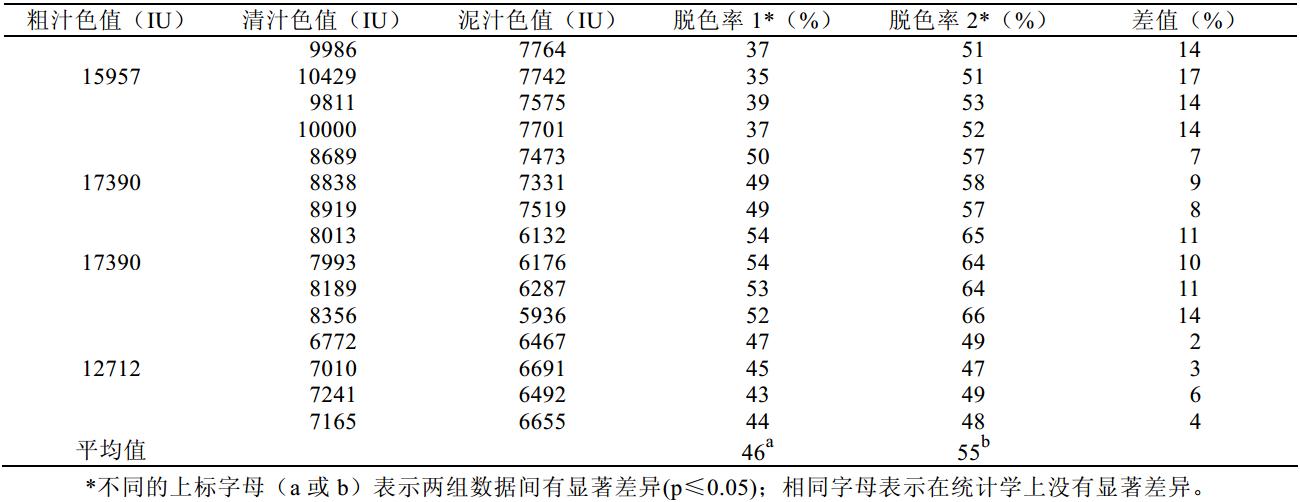

沉降器泥汁由 90%~95%的清汁组成,假设停 留时间相当,其色值与沉降器清汁大致相同。但以 前的糖厂测试表明, “泥汁”进入真空抽滤器并从滤 泥中收回的蔗汁的色值有时候低于沉降器清汁的色 值。这促使我们试验确定泥汁微粒对色值吸附能力 的饱和状态。石灰法清净的蔗汁色值照常检测(表 3 的清汁色值和脱色率 1) 。泥汁用搅拌机搅拌几秒 钟,离心分离固体,检测上清液色值。总共进行 20 个实验,结果如表 3 所示。混合泥汁得到的上清液 色值(表 3 的泥汁色值和脱色率 2)总是降低,有 时多达 2700 IU, 证明标准石灰法沉淀的吸附能力是 过量的。可能是混合泥汁的时候暴露了沉淀的内表面,它们可以吸附更多的色素。可以看出,存在着 比表 1 所示的更高的脱色潜能。

| 表 3 粗汁、石灰法清汁和混入泥渣的“泥汁”色值 |

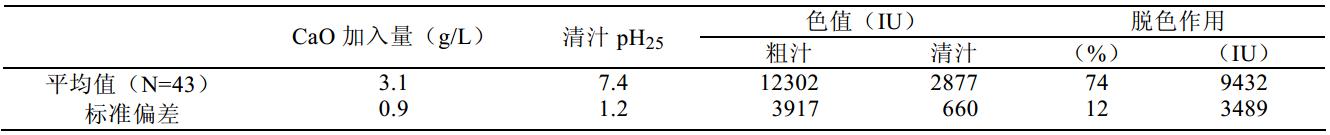

在改进的双碳酸饱充流程中,CaO 添加量减少 至 3.1 g/L(表 4) ,约为目前工业生产方法的 1/4。 平均脱色率为 74%,某些高于 80%。清汁混浊度低 于 10 NTU,离子色谱检测 Ca 和 Mg 离子含量分别 为 500 mg/L 和 200 mg/L。

| 表 4 双碳酸法清净蔗汁的效能 |

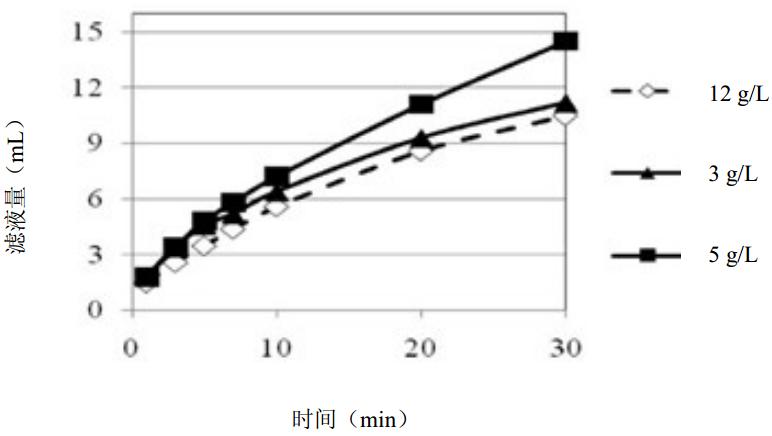

一碳泥渣的过滤性或许是改进方法的关键。因 此,测定了石灰加入量对过滤性的影响。结果是沉 降增浓至原体积 30%的泥汁的过滤性不受影响(图 7) ,与标准石灰清净法泥汁的过滤性有可比性。与 现行双碳酸法比较,其需要过滤的蔗汁大大减少, 可增大过滤器的处理能力。

|

图 7 不同 CaO 加入量的泥渣过滤性 |

实验室条件下进行的石灰法、亚硫酸法、单碳 酸法和改进的双碳酸法蔗汁清净试验,清汁的平均 脱色率分别为 35%、47%、44%、74%,高于常规石 灰法和亚硫酸法糖厂的脱色率。

用 CO2(碳酸饱充)代替 SO2是可行的,可以 得到相近的脱色效果和泥汁沉降特性,但单碳酸法 处理得到的清汁和糖浆的热稳定性明显较低,需要 进一步研究。

在典型工业沉降条件下,石灰法和单碳酸法的 清汁色值增加大约为 600 IU/h, 亚硫酸法清汁约 350 IU/h。将沉降温度降低 11℃,色值增加降低至 100 IU/h。

在蔗汁澄清中,大部分的脱色作用来自于甘蔗 蛋白受热凝结对甘蔗色素的吸附,而不是初生态的 钙沉淀,常规澄清方法的部分吸附能力还没有充分 发挥利用。

蔗渣或泥渣在蔗汁清净中的脱色效果不显著。

将工业双碳酸法的 CaO 加入量减少至 3 kg /t 蔗是有可能的,并在二碳饱充后用沉降和过滤法处 理一碳泥渣。

| [1] | Honig P. Principles of sugar technology[M]. Amsterdam:

Elsevier, 1959. ( 1) 1)

|

| [2] | Rault J. The juice carbonatation process and

repercussions of economics on technology[C]. Proc. S.

Afr. Sug. Technol. Assoc., 1960,34: 120-127. ( 1) 1)

|

| [3] | Sheen H K, Huang C M, Chang R Y, et al. Modification

of carbonation process in sugar mill for the production of

edible B-grade white crystal sugar[J]. Taiwan Sugar,

2001, 50(1): 8-14. ( 1) 1)

|

| [4] | Saska M Composition of clarifier mud and its

filterability[J]. Sugar Journal, 2005, 67 (10): 10-15. ( 1) 1)

|

| [5] | Zossi S, Cardenas G. Estacion Experimental

Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Tucuman,

Argentina, unpublished, 2009. ( 1) 1)

|

| [6] | Eggleston G. Hot and cold lime clarification in raw sugar

manufacture. I: Juice quality differences[J]. Int. Sugar

J.,2000, 102(122): 406-416. ( 1) 1)

|

| [7] | Sahadeo P, Lionnet G R E, Davis S B Mixed juice

clarification revisited[C]. Proc. S Afr Sug Technol.

Assoc., 2002,76: 421-432. ( 1) 1)

|

| [8] | Zossi S, Liu H X, Saska M Colour and pH Phenomena in

Cane Juice Clarification by Defecation, Sulfitation and

Carbonation[C]. Proc. Sug. Ind. Technol., Inc., New

Orleans, May 10-13,2009. ( 1) 1)

|

| [9] | Saska M, Kochergin V Quality changes during storage of

raw and VLC sugar: Effects of pH and moisture[J]. Int.

Sugar J., 2009,111 (1324):234-238. ( 1) 1)

|

2013

2013