近年甘蔗收购价格已逐年升高,从几年前的 200 元/t 涨至 2010/11 年榨季的 500~700 元/t, 再加 上劳动力缺乏,工资增长,斩蔗费用也涨至 80 元/t。 因而,在白砂糖成本中,甘蔗原料成本已占 70%以 上,而糖价则受到国际市场、淀粉糖、甜味剂等多 因素影响,波动很大。今后发展趋势为种蔗土地越 来越少,蔗价只会越趋升高,甘蔗如果只单一糖产 品,遇糖价低时便可能亏本,存在一定风险。但如 果有综合利用产品,则利润、产值会多倍增长,抵御风险和应变市场能力加强,过去和现在已有糖企 业的先例。在国际农产品涨价的必然趋势下,蔗糖 业和其他农产品加工业一样要提高企业的经济效 益,使能持续发展就需要高效益地利用本行业资源 和把废料也作资源加以利用,以达到经济、环境、 社会效益的统一。国际经济学者鉴于能源、资源、 生态环境日渐恶化的严峻形势, 于 1982 年首次提出 可再生能源也要仿效移植石油化工的“炼制”模式, 深层次提炼多种产品,并基于近代新的化学、生物 和机械、检测技术的发展,创造条件物尽其用,减 少三废污染,以大幅度地提高资源的利用水平,特 在可再生资源提出“生物炼制” (Bio-refinery)的举 措[1,2,3]。美国能源部又定义为“一个加工厂的完整概 念” , “生物质原料被转化和提取各种有价值的产 品”是第 3 代技术,成为当今科技发展重要前沿之 一[2]。周恩来总理在 1958 年江门甘化厂建厂时曾提 出“要大搞综合利用,将各种副产、废液、废气、 废渣榨干用光” 。与此定义不谋而合。

蔗渣的生物炼制就是充分利用其物理、化学、 生物属性分别利用,制成社会需要的产品,并在利 用过程把废物在生产过程资源化,而不是当作废物 排放。例如,蔗渣过去只是利用其可燃性作为燃料 或利用其纤维造纸或造人造板,但以现代新技术发 展水平剖析,蔗渣就其化学成分,具含量 20%以上 的半纤维素、50%左右的纤维素(α、β、γ三种纤 维素) 、20%以上的木质素、含有机物质和二氧化硅 (蔗渣灰中含 60%~80%)无机物质;就其物理性 质为多孔性、疏松性、比容小(水分 11%的蔗渣现 密度为 80 kg/m3) 、吸附力强、微原纤维有一定长度 的聚合链(3000~21000 单位的聚合链) 、纤维的长 宽比约为 30~70(蔗髓只为 3~6) ;绝干蔗渣的热 值为 19049~19510.49 kJ/kg,故是很好的生物能[2]。

根据近代生物炼制概念和近年对木质纤维素研 发的进展,越来越有条件和进行必要规划,蔗渣除 作燃料、造纸、人造板外,还可以开发经济效益更 好、市场和环境治理更需要的产品多层次的利用, 以期获得更好的经济、环境、社会效益。下面介绍 几种深层次加工产品和新技术,供企业或科研部门 因地制宜与时俱进选择研发。

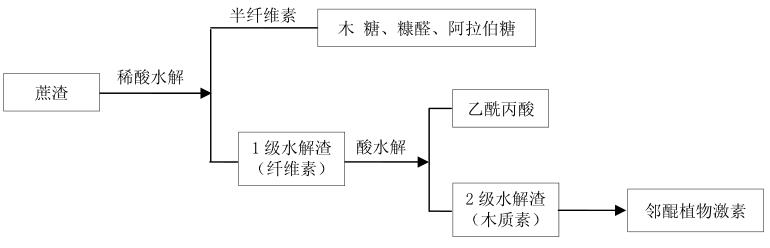

该产业链至少产生 4 种价值产品[4],而且废渣 也能利用。工艺流程为蔗渣用稀酸水解,使蔗渣中 的半纤维素降解为五碳糖液 (约含木糖70%~80%, 阿拉伯糖 20%~30%) ,经清净、浓缩或结晶,可 分别制得木糖及阿拉伯糖产品;半纤维素水解后的 第 1 次残渣主要成分为纤维素,再用稀酸水解,则 多缩已糖可转化为乙酰丙酸水解液,经清净、萃取、 浓缩后为乙酰丙酸产品;第 2 次水解后的残渣再加 酸处理成邻醌植物激素,图 1 为工艺流程示意图。

|

图 1 工艺流程示意图 |

第 1 级水解为蔗渣的半纤维素即多缩戊糖的降 解,用较温和的稀酸在低压下使多缩戊糖降解为五 碳糖液,该液所含的木糖及阿拉伯糖均为五碳单糖 (其中木糖约占 80%~85%, 阿拉伯糖约占 15%~ 20%) , 水解过程如果条件改变五碳糖脱水也可以生 产糠醛,但产值不及木糖、阿拉伯糖高。

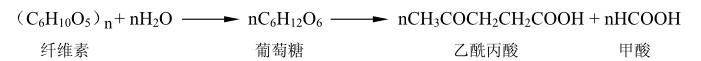

第 2 级水解为纤维素即多缩已糖的降解,条件

比半纤维素降解条件略高,使多缩已糖降解为葡萄

糖,在水解过程葡萄糖又脱水为 5-羟甲基糠醛,最

后转化为乙酰丙酸和甲酸,反应式为:

第 2 级水解残渣为“稀酸凝缩木素” ,工业木素 的种类很多,有浓硫酸水解木素、稀硫酸水解木素、 亚硫酸盐法木素、碱木素、盐酸水解木素等。木素 的分子结构非常复杂, 各种木素各有其不同的结构, 其基础结构一般为苯丙基单体,有时以愈创木酚或 焦儿茶酚的形式存在。并不是所有木素都能制取邻 醌植物激素,例如用稀硝酸蒸煮草本植物时,降解 产物中就没有邻醌结构的物质存在。过去曾用糠醛 残渣纤维木素、浓硫酸水解木素、二次水解制酒精 后的残渣木素和水解乙酰丙酸木素等进行过试验, 结果最好的原料是水解乙酰丙酸后的残渣木素。

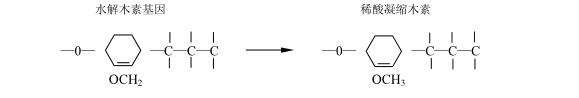

生产邻醌植物激素的原料应是“稀酸凝缩木

素” ,在稀酸加压二次水解时,随着水解反应的逐渐

深化,纤维素不断溶解,在高温和压力下,木素苯

丙基结构的某些位置上产生凝缩反应(例如脱水反

应等) ,使原来苯环上的某些碳氢键被碳碳键所代

替,得到“稀酸凝缩木素” 。 “稀酸凝缩木素”的经

典制备方法是用稀硫酸在 180~190℃处理 14~16

h。而生产乙酰丙酸的条件是:稀硫酸浓度 5%,固

液比 1:4,水解操作压力 1.28~1.32 MPa,反应温

度 190~200℃,反应时间 1 h,加上水洗过程的反

应时间, 木素在稀酸高温下起凝缩反应, 产生的 “酸

凝缩木素”与经典法制备的相类似,其化学活性较

一般天然木素低。凝缩过程可用如下的示意方程式

表示:

水解后的木素残渣中已不含纤维素,木素的纯 度较高,化学活性较其他木素低,但可用稀硝酸逐 步降解氧化,最后能完全溶解,生成具有邻醌结构 的物质。激素有效成分在苯环上含有五个取代基, 除邻位醌外,还有一个硝基和 1~2 个羟基。如果木 素未经“稀酸凝缩”则不能生成这种结构的产物。 水解制酒精的残渣木素,虽然也可用稀硝酸降解氧 化法制取邻醌植物激素,但溶液中含有效成分的浓 度低,溶液中还含固体纤维素残渣。因为二次水解 制酒精时的条件为硫酸浓度 1%、操作压力 1.13~ 1.18 MPa,纤维素的水解深度较生产乙酰丙酸时低 得多。试验使用其他木素制取邻醌植物激素,未得 到满意的结果。因此认为:制邻醌植物激素最适宜 的原料是乙酰丙酸残渣木素。

木糖——较大量用于加氢氢化后生产木糖醇; 木糖醇广泛用于医药、糖尿病人代糖甜味剂、防龋 齿甜味剂、化妆品、化工(涂料等)代替甘油,食 品、牙膏等用量也不少。木糖还用于染料、制革、 微生物培养基、试剂等。

阿拉伯糖——用于医药、微生物培养基、化学 试制等。过去从树胶水解和右旋葡萄糖酸钙与过氧 化氢反应合成而制得,产品价比木糖高,属高附加 值产品。

乙酰丙酸——在化工用途较广, 如制双酚酸 (制 水溶性滤油纸树脂、耐酸耐硫两用罐头内壁涂料、 水溶性环氧酯粉末涂料) 。 医药用于制果糖酸钙制剂 (片剂、注射液) ,甲基吡咯烷酮及多种制药工业的 中间体。

邻醌植物激素——用于对种子处理和幼苗移 栽,能促进种子发芽和幼苗根系发育,可用于作物 秧苗的培育和移载。应用于水稻、棉花、三麦、茶 叶、绿肥及块根、块茎类作物,有一定增产效果。

丁醇是一种极具潜力的新型生物燃料。近年英国石油公司与杜邦化工公司合作,采用杜邦技术, 在英国用英格兰东部产的甜菜生产丁醇,规模年产 7000 m3作为汽油混合汽车燃料, 杜邦公司声称所用 的微生物是经过基因改造的。 计划到 2010 年丁醇燃 料可在 1250 个英国石油公司加油站销售, 按规划再 加上其他生物燃料的总销售份额,2010 年占总燃料 的 5%,到 2015 年占 10%,并声称丁醇与乙醇一样 不必改造车辆的发动机,且腐蚀性小,与汽油相比 燃油效率高,同样体积的燃料可多走 10%的路程。 丁醇的蒸汽压力低,与汽油混和时对水作为杂质的 宽度大,使其适合在现有燃料供应和分销系统中使 用,其辛烷值与汽油相当。生产丁醇另一个有利条 件是丁醇用细菌厌氧发酵,可利用粗纤维素(如蔗 渣玉米芯等)水解得的五碳糖或亚硫酸法造纸废液 为原料发酵,不必如乙醇发酵必须增加工序和成本 将五碳糖转换为六碳糖才能利用。其他优点是发酵 产生的气体除 CO2外还产氢气,按传统发酵方法。 每千克投入糖发酵过程产生约 0.3 m3混合气体逸 出,这些气体 H2占 35%;CO2占 65%,把 H2收集 又是一种清洁的理想新能源。此外在蒸馏废液中尚 含有核黄素和维生素 B,其含量以干固物计每克废 液含 80 mg(8%w/w) ,将废液浓缩后可作饲料营养 添加剂。

丁醇是化工重要的溶剂、涂料、塑料和橡胶等 产品的主要原料,如用于生产塑料增塑剂邻苯二甲 酸二丁酯(DBP)及邻苯二甲酸丁苄酯(BBD) ;用 于生产甲基丙烯酸丁酯;由丁醇生产的醋酸丁酯是 硝化纤维的优良溶剂;由丁醇衍生的丁二烯是合成 橡胶原料;食用级的丁醇酯是食用香料。

用梭菌“ABE 发酵”法以糖蜜、淀粉、纤维水 解糖为原料用生物法生产丁醇,国内称为 “丙酮丁醇 发酵” ,因发酵产生的总溶剂含丙酮、丁醇和乙醇, 总溶剂 3 种成分比例传统菌株为 3:6:1(丙:丁: 乙) 。鉴于市场需要量丁醇大于丙酮,以及发酵过程 因丁醇对梭菌有一定抑制作用 (发酵过程丁醇浓度达 到 13 g/L 时发酵就基本停止) , 近年为推动生物丁醇 走向有竞争的商业化生产,传统的诱变筛选及分子 遗传技术等手段已经运用到梭菌的选育上。

研究的另一主要内容为发酵基质(原料)的优 选。传统的 ABE 法发酵原料主要用糖蜜、玉米等, 丁醇产量一般为 9~13 g/L,原料成本占总成本的 60%~70%。1991 年美国伊利诺大学筛选到 BA101 菌株,使丁醇产量提升到 17~21 g/L,后又进一步 利用该菌株发酵甘蔗渣、玉米秸秆、稻草等粗纤维 原料生产丁醇。目前的研究仍用梭菌发酵,将纤维 水解为单糖。然而纤维水解产物除单糖外,尚有抑 制梭菌发酵的物质,影响得率,故正在研究消除抑 制物。发酵工艺有固定化细胞发酵、膜细胞连续反 应器、两步法(第一步糖——丁酸,第二步丁酸— —丁醇)等,发酵水平丁醇产量大于 20 g/L,提取 方面新方法有气提法,液液萃取法,渗透萃取法、 渗透蒸发法等。

丁醇生产总的发展趋势是用粗纤维农副产品下 脚料代替粮食生产丁醇,这被认为是一种最具潜力 的方法。

乳酸学名 L-羟基丙酸(α-hydroxy-propionie) , 是制备替代石油化工原料的关键三碳平台化合物之 一(一碳为甲烷、二碳为乙醇) ,当前最具潜力的用 途是左旋乳酸 (L-乳酸) , 因为 L-乳酸单体合成聚乳 酸(PLA)时需耗用的热能低,它比以石油产品为 原料生产的聚合物低 30%~50%能耗,属低能耗产 品。而且用 L-乳酸低能耗合成的聚乳酸具有可自然 降解、无毒和生物相容性,它的塑化制品可代替石 油基化合品,与聚苯乙烯、聚氯乙烯性能接近,韧 度并超过聚丙烯,制品用简单的热塑、吹塑便可成 型,用于食用包装材料、食具(饭盒、杯、瓶) ,对 皮肤无害的纺织品衣物、无纺布、薄膜、儿童玩具、 卫生用品、防紫外线辐射织物等的可再生可降解的 石油替代品。

据报道,2000 年世界塑料消费量约 1.15 亿 t, 如果聚乳酸能代替其中的 10%的话,则世界聚乳酸 需求量每年达 1150 万 t。我国近年只用于塑料包装 材料就需求 500 多万 t,如果聚乳酸代替 10%则每 年需 50 万 t。按每吨价 1 万元计,产值约每年 50 亿元。据国外有关文献报道,预计在 10 年内世界乳 酸的年产量将超过 300 万 t,我国近年左、右旋乳酸 总产量约为每年 4 万 t, 降低成本是今后聚乳酸工业 发展的关键技术。

L-乳酸除作 PLA 原料外, 传统的用途作为酸味 剂、防腐剂、调味剂而广泛用于饲料、食品、制药 及保健品等行业。在国内的消费量增长很快,其中 在食品业中主要应用于香料和啤酒。如乳酸乙酯用于各种白酒的调香,是极为重要的香味剂,约占总 消费量的 40%,在啤酒生产中主要为代替磷酸在糖 化过程中调节 pH,乳酸比磷酸的酸味纯正,感官 酸度强,口味好,安全可行。据报道,近年约 1/4 的啤酒已改用乳酸调 pH。用于食品消费约为 3000 多 t。此外,乳酸还广泛用于化工、建材、石油、信 息业,产品向高质量、高需求方向迈进。利用糖蜜 为原料发酵法生产L-乳酸是一种市场潜力巨大的 高附加值产品。

丙酮酸是一种很有价值的中间体,在化工制药 和农用化学品等工业领域有着广泛的用途。目前我 国国内丙酮酸的市场价格为 10 万元/t,年需求量 超过 300 t。用乳酸为原料通过生物催化法生产丙酮 酸,可获比乳酸更高附加值的产品。

发酵L-乳酸所用的微生物主要有细菌或米根霉 菌,原料可用糖蜜、粗纤维原料水解糖液、淀粉水 解的葡萄糖液等。据文献报道也可用细菌(如德氏 乳酸杆菌、粪肠球菌等) 。分批(间歇)发酵周期 174 h,发酵液最高 L-乳酸浓度达到 180 g/L;采用 德氏乳杆菌以氨水为中和剂,乳酸产量可达 136.8 g/L(L 为发酵液容积,下同) ,生产能力每小时 1.71 g/L。以甘蔗渣水解为底物(原料)添加矿物盐和玉 米浆,L-乳酸浓度为 55 g/L。但改用特制的生物反 应器则生产能力大大提高,如用塑料复合载体制成 的“生物膜反应器”生产能力可达每小时 9 g/L,高 于传统发酵的生产效率;采用纤维床生物反应器固 定化细胞连续发酵,最高生产能力每小时 7 g/L,产 率大于 95%。

丙酮酸的生产方法过去用石油基为原料化学法 制造或用葡萄糖发酵,但存在转化率低、成本高、 环境污染严重等缺点,因而限制了丙酮酸的应用。 如果用廉价糖蜜、纤维水解糖为原料,采用“生物 催化法脱氧”生产丙酮酸,将乳酸和丙酮酸偶联生 产,工艺成本低廉、产品质量好,减少污染,具有 广泛的应用前景。

纤维乙醇是未来燃料乙醇产业发展的必然方 向,据有关资料报道,我国正积极开展这项试验。 如河南天冠集团已建成年产 300 t 纤维乙醇实验装 置; 中粮集团于 2006 年在黑龙江肇东建成了以玉米 秸秆为原料每年 500t 纤维乙醇中试装置,在建成后 试验初步探险索了技术的可行性,但尚存在下面 4 个主要问题:

(1)木质纤维素预处理技术尚有待提高。

(2)尚要继续筛选高效的产纤维素酶的菌株。

(3) 尚缺乏能同时高效代谢戊糖和已糖的发酵菌株,因而五碳糖尚未能高效转化为乙醇。

(4) 因纤维降解后糖液浓度低致发酵成熟醪的酒度低,成熟酒度一般只有 3%~4%,致蒸馏工段耗汽高。

这 4 个问题是今后从事纤维素乙醇研究要解决的课题。

蔗渣造纸与速生木材相比有 3 大缺点:一是纤 维短、含硅量多使纸质量降低;二是要应用大量化 学剂蒸煮污染大;三是投资治理设备和治理经常费 用相当大(相当建该规模生产线设备费) 。为此国务 院早就明确造纸国策为 “以木为本” , 草类 (含蔗渣) 原料只作为在速生木材暂未满足原料供应过渡时期 使用的原料。特别在目前治理污染日趋紧迫的形势 下,蔗渣作为造纸以外的合理利用应摆到科技议事 日程。

蔗渣含约 20%的多缩戊糖和约 50%的多缩已 糖,以上多糖经化学或生物酶降解后,转变为木糖 和葡萄糖, 这些糖如果都能发酵转化成酒精代汽油, 便可省去用粮食生产酒精,目前全球均提倡用废弃 木质纤维原料生产酒精。然而,在研究过程出现产 酒精效率低以致成本比粮食原料高的情况,其难点 是纤维原料必须经预处理,而且目前产酒酵母菌种 只能将六碳糖(葡萄糖)转变为酒精,而木糖未能 变酒精,因此产酒精效率甚低导致成本高。在现有 酶解水平所得单糖中木糖约占总得糖的 30%~ 50%,如这部分木糖也能变成酒精,便具很大增产 潜力。 过去 10 多年科技工作者试图用产生转化酶的 方法使木糖能发酵产酒,但进展较慢,我国也有些 单位从事这方面研究。近年美国依利诺大学在《国 家科学院刊》上介绍,他们利用转基因工程选育出 可以较高效率同时发酵葡萄糖和木糖的酵母菌株, 他们首先将某种对纤维二糖(葡萄糖前体之一)利 用率高的真菌中的 2 种蛋白质通过基因改造植入酵 母中,然后把来自某种能发酵木糖的酵母中的 3 种蛋白质也植入这种酵母,最终培育出的酵母能同时 发酵葡萄糖和木糖转化为酒精,并且木糖发酵效率 (糖转化为酒精的数量与理论产酒的比率)比目前 已知酵母菌要高出至少 20%。

蔗渣与玉米芯所含多缩戊糖、多缩已糖大致相 同,对蔗渣干物计:多缩戊糖约含 20%~22%;多 缩已糖约含 50%。然而因多缩戊糖为易降解多糖, 而多缩已糖大部分为纤维素,与半纤维素的多缩戊 糖相比结构较复杂,聚合度高,还有外层难降解的 木质素包围不论微生物、酶或化学物质均较半纤维 素难降解,水解得糖率低。以目前掌握的预处理方 法,蔗渣水解液单糖的含量木糖占总糖比率 40%~ 50%,如果木糖的发酵率低,酒精产率便很低。如 按我国某研究中试报告的试验结果: 生产 1 t 酒精需 6 t 秸秆木质纤维原料,但改用能同时利用木糖且发 酵效率较高的转基因酵母后,产酒效率可提高 30%~50%的话,则 3~4 t 木质纤维原料便可产 1 t 酒精,将大幅度降低代汽油酒精的成本,使粗纤维 原料生产酒精实现大规模商业化生产。

用蔗渣或其他农副产品下脚粗纤维秸秆为原料 生产燃料乙醇、丁醇或其他汽油代用品时,当前碰 到的难题之一是酶解速度慢和得糖率(转化率)低, 故研发课题之一是蔗渣预处理:国外于上世纪 60、 70 年代已研究用化学法(酸、碱、蒸煮) 、物理法 (研磨、高频)等提高纤维素对酶的敏感度,以提 高酶解速度和得率; 上世纪 70 年代美国普度大学研 究用溶剂法预处理蔗渣,目的是解开木质素缠绕纤 维素妨碍酶解; 上世纪 80 年代澳大利亚制糖业生物 技术改造合作研究中心(CRC-SIIB)与巴西合作开 发溶剂法预处理蔗渣技术,称为 DEDINI(溶剂快 速水解过程) ,初始阶段试用了 26 种溶剂,目标是 快速而经济,2005 年发表文章时选择了酒精为溶剂 预处理蔗渣。笔者认为:因为在价廉的有机溶剂中 甲醇、乙醇均可溶解木质素,而甲醇有毒,乙醇则 是生产线内产品,易于循环利用。

近年巴西已建成一间日产酒精 5 t 的中间试验 工厂,采用乙醇作溶剂加稀酸在连续水解反应器中 预处理蔗渣,使蔗渣脱木质素而暴露出纤维素,利 于纤维素酶降解蔗渣中的多缩六碳糖(纤维素)成 为六碳单糖,六碳单糖可发酵制成酒精。当用乙醇 溶解出的木质素溶液,经蒸馏塔收回溶剂酒精后, 便获得活性较好的木质素,它比造纸过程经高温、 高碱蒸煮排出的“黑液”提取的木质素活性更好。

木质素是酚醛树脂系统里酚的取代物。酚是从 石油中提炼的不可再生资源,而木质素则是可再生 资源。木质素与甲醛可合成酚醛树脂,应用于人造 板等的粘合剂。酚醛树脂优于尿醛树脂,不但粘合 强度好,且人造板不会发霉(游离的尿素易发霉) , 也可用于制造高强度家具的代木材原料,市场消费 量较大。过去认为以木质素代替酚合成的树脂,存 在粘合性较差的问题,然而澳大利亚甘蔗糖研究所 研究成功将木质素添加到酚醛树脂中,添加木质素 比例占 30%~40%时,其固化性能与单纯的酚醛树 脂相同,解决了以蔗渣木质素代酚制粘合剂的粘合 性差的问题,这种产品的耐高温度、耐水解及贮存 稳定性好。

干蔗渣含木质素 20%~25%, 若回收率 50%的 话,约 10~12 t 蔗渣便可回收 1 t 木质素,不但可代 替石油生产酚的资源,并且增加酒精厂收入和减少 废液污染物排放,是一举三得的技术。

蔗渣是一种疏松、多孔隙、比重轻、吸附力强 的固体,它的容重只有 0.06~0.08 kg/m3,由于多孔 隙的特性,可以作为吸附的载体。例如:干蔗渣放 在仓库可以作吸湿剂,干蔗渣的孔隙可吸附自身重 量几倍的水分;干蔗渣的孔隙可以吸臭气;把蔗渣 糠装在大圆柱体内,含悬浮物的污水通过蔗渣糠柱 可以吸附悬浮物及臭味;蔗渣在缺氧的不完全燃烧 条件下,可制成污水处理吸附力更强的活性炭;美 国路州大学农业中心研究蔗渣作原油的吸附剂后, 认为它是用来清除石油污染的理想材料,方法是把 蔗渣和氨水拌匀放入反应器内, 加压使蔗渣吸附氨, 成为含氨化的纤维, 撒在被泄漏原油污染的土地上, 氨化蔗渣除起吸附作用外,氮元素还帮助微生物繁 殖,加快将原油分解为腐殖质,从而清除原油对土 地的污染。试验证明:经过氨化蔗渣吸附的污染区 90 d 内可清除掉 98%的原油。

糖厂蔗汁澄清使用聚丙烯酰胺作絮凝剂,全行 业用量相当可现,并且丙烯酰胺是有毒性,是聚合 体的单体。近年联合国和不少国家都注意到使用聚 丙烯酰胺或高聚铝系列作食品加工及饮用水处理可 能危害人体健康问题,因此寻找安全无毒、可生物降解、絮凝效果好、成本低、来源易得的绿色絮凝 剂,越来越引起科技人员关注。

用植物粗纤维原料制天然可降解絮凝剂有用微生物法和化学法 2 种。

微生物法:将蔗渣粉碎(即蔗髓)加入菌群增 殖的营养物,接种产絮菌群(哈工大命名为 F2F6) 发酵后为生物絮凝剂,据哈尔滨工业大学市政环境 工程学院报道,该项目已通过鉴定,可工业化生产, 并称我国市场对絮凝剂年需求量约为 150~200 万 t。

化学法是大连海事大学环境科学院研究成果: 将玉米芯(与蔗渣的理化性能相同)磨幼成直径< 0.147 mm(过 100 目筛)为母体,用三乙胺与环氧 氯丙烷共聚产物为阳离子单体进行改性,采用 H2O2-FeSO4作引发剂,制造一种天然有机高分子阳 离子絮凝剂。具体制法是:①制备阳离子单体—— 将环氧氯丙烷(20mL)和三乙胺(过量)放入烧瓶 置入冰溶锅中,密封搅拌(先慢后快)反应 3 h,冰 浴静置 5 h,分层后取上层液,用银离子检验上层液 使为阳离子单体;②“浆法”制阳离子絮凝剂:用 2 g 干燥后的玉米芯 (或蔗渣) 纤维粉 (过 100 目筛) , 加入 0.1%的 NaCl,再用一定浓度的 NaOH 溶液于 一定温度下(水浴恒温)搅拌碱化(预胶化)一段 时间后,加入引发剂活化 30~90 s(引发剂的用量 为:H2O2为原料干基的 0.8%~1.2%,Fe2+为原料 干基的 0.05%) , 然后加入过量单体于一定温度反应 一段时间,反应物冷却后抽滤或离心,然后用去离 子水或有机溶剂冲洗,将冲洗后产物烘干或配置成 悬浮溶液,即为阳离子絮凝剂。测定絮凝性操作: 配置 200 mL 浓度为 1.0 g/L 的高岭土悬浊液,加入 制备的絮凝剂后先快速搅拌 1 min,再继续搅拌 10 min,然后静置 5 min,取离烧杯底部 1/3 处及表层 清液,测其透光率:平行测 2 次,取平均值,测量 波长为 610 nm,比色皿光程为 1 cm,温度范围为 12~16℃,并在相同条件下与未加絮凝剂的高岭土 悬浊液作对比。结果用该絮凝剂处理高岭土悬浊液 时,不到 5 min 中层透光率就达 95%以上,其絮凝 性能达到聚丙烯酰胺的技术指标。

古巴的科研人员用蔗渣灰(含 60%~80%硅) 合成 A4 型沸石。他们通过加热蔗渣灰与碳酸钠得 到可溶性硅酸钠,然后将其溶于水。在不锈钢反应 器中以温度 100℃加热 4 h,以 Si:Al 的比例为 1: 1.5 合成沸石。沸石可用于水处理,化工、农用吸附 剂及酒精脱水制无水酒精。

蔗渣和稻壳主要的化学成分较接近,含 45%~ 60%的纤维素、16%~22%的半纤维素、20%左右 的木质素,同时灰分中含 SiO2都较高,作为人造纤 维往往引起浆液过滤困难,故没有在生产上用作人 造纤维原料。

近年吉林大学化学院郭玉鹏报道:他们以稻壳 为原料制造纳米级 SiO2/C 复合硅炭黑(其中 SiO2 粒径为 2~3μm) , 它是制备性能优越的新型橡胶的 添加剂。该制备方法还同时深层利用制备纳米级二 氧化硅、纳米微孔超高比表面积活性炭,又可从洗 涤液中回收碳酸钾。使用稻壳制出的高比表面活性 炭,得到比表面超过 3500 m2/g 的产品,是一种新型 超强吸附材料,是普通活性炭吸附能力的 3~4 倍。 纳米级二氧化硅(SiO2)与普通白炭黑相比,原料 易得,价格便宜,工艺简单易于工业化。产率大约 是 6 t 稻壳产出 1 t 复合硅炭黑材料。

| [1] | 国家发展和改革委员会高技术产业司,中国生物工程学会.2008年工业生物技术发展报告[M]. 北京:化学工业出版社,2009:45. ( 1) 1)

|

| [2] | L.A.Edye.Sugarcane Biorefinery P[D]. ASSCT.Vol,2005:27. ( 3) 3)

|

| [3] | 保国裕.甘蔗糖业循环经济[M]. 广州:中国糖业协会,2007:8. ( 5) 5)

|

| [4] | 江苏省轻化厅纤维水解研究所.乙酰丙酸的生产和应用[M]. 北京:燃料化学工业出版社,1974:189-252. ( 1) 1)

|

| [5] | 国家发展和改革委员会高技术产业司,中国生物工程学会.2008年工业生物技术发展报告[M]. 北京:化学工业出版社,2009:258. ( 1) 1)

|

| [6] | 裴建新.利用糖蜜发酵生产丁醇菌株的分离筛选鉴定[J]. 酿酒科技,2010(5):32. ( 1) 1)

|

| [7] | Carlose E.U.Rossell.Saccharification of Sugarcane Bagasse for Ethanol Production Using the Organosolv Process[J]. I.S.J.2005,107(1275):192-195. ( 1) 1)

|

| [8] | Jose Luiz Oliverio.DEDINI Rapid Hydrolysis-Revolutionary Process for Producing alcohol from bagasse[J]. I.S.J.2004,106,(1263):168. ( 1) 1)

|

2011

2011