2. 云南省农业技术推广总站, 云南昆明 650224;

3. 云南农业大学园林园艺学院, 云南昆明 650201

2 Yunnan Agricultural Technology Extension Center, Kunming, Yunnan 650032;

3 College of Communication, Machinery and Civil Engineering, Yunnan Agricultural University, Kunming, Yunnan 650201

甘蔗是中国主要的糖料作物,其面积占中国常 年糖料面积的 85%以上, 产糖量占食糖总产的 90% 以上[1],蔗糖产业已成为中国主产区经济发展的重 要支柱和农民增收的主要来源。2003 年以来,中 国积极调整蔗糖产业结构,优化布局,使甘蔗产量 和产值仅次于粮、棉、油,2010 年中央一号文件 首次将糖与粮、棉、油一起视为国家大宗农产品[2]。

中国蔗糖产业布局是指蔗糖产业在中国范围内 的空间分布和组合的经济、社会和生态现象[3]。蔗 糖产业布局在静态上看是指形成蔗糖产业的各部 门、各要素、各链环在空间上的分布态势和地域上 的组合。在动态上看,蔗糖产业布局则表现为各种 资源、各种生产要素甚至蔗糖产业和蔗糖企业为选 择最佳区位而形成的在空间区域上的流动、转移或 重新组合的配置与再配置过程。

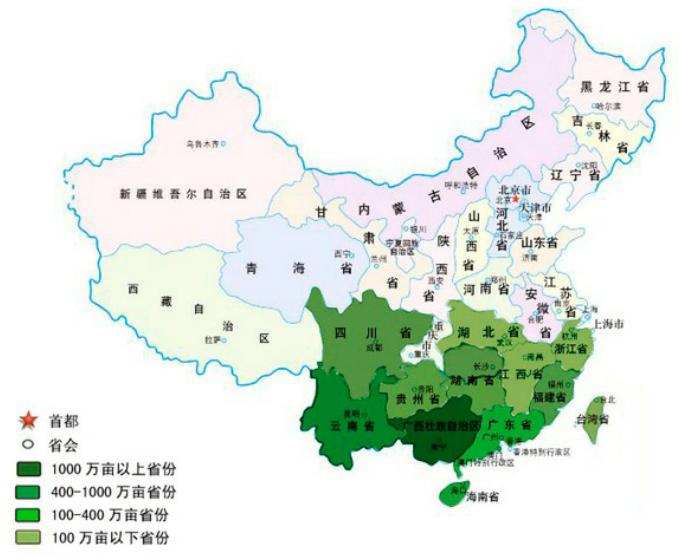

中国甘蔗分布范围广,蔗区地形复杂。甘蔗分 布南从海南岛,北至北纬 33?的陕西汉中地区,地 跨纬度 15?;东至台湾东部,西直到西藏东南部的 雅鲁藏布江,跨越经度达 30?[4]。中国主产蔗区主 要分布在北纬 24?以南的热带、亚热带地区,包括 广西、云南、广东、海南、福建、台湾、四川、江 西、贵州、湖南、湖北、浙江等 12 个省(自治区) ,如图 1 所示。20 世纪 80 年代中期以来,由于中国 东南沿海地区产业结构升级和农业结构调整,蔗糖 产区迅速向广西、云南等西部地区转移,逐步形成 了桂中南、滇西南、粤西琼北蔗糖产业带。

|

图 1 中国蔗糖产业布局 |

为进一步促进产业可持续发展,中国积极推进 甘蔗科学布局,相继出台了“双高”甘蔗优势区域 布局规划(2003~2007 年) 、中国甘蔗优势区域布 局规划(2008~2015 年) ,蔗糖生产完成了向桂中 南、滇西南、粤西琼北优势区域布局。优势区域布 局促进了当地甘蔗产业的快速发展,2009/10 年榨 季,广西、云南、广东、海南总产糖量占全国总产 量的 99.1%[5]。

根据我国甘蔗优势区域布局规划(2008~ 2015) ,优势区域县从上一轮的 48 个增至 60 个[1], 其中桂中南优势区 33 个,包括南宁、崇左、来宾、 柳州、百色、河池、钦州、北海、防城、贵港 10 个市的 33 个县(市、区) ;滇西南优势区 18 个县: 包括临沧、德宏、保山、普洱、西双版纳、玉溪、 红河 7 个州市的 18 县(区) ;粤西琼北优势区由粤 西扩大到琼北,增加琼北 3 县,达到 9 个县:包括 粤西的湛江麻章区、遂溪、雷州、徐闻、廉江、化 州,琼北的临高、儋州、昌江。

通过中国甘蔗优势区域布局,优势区域甘蔗种 植面积从 2010 年 100.0 万 hm2发展到 2015 年 118.7 万 hm2,占全国甘蔗总面积的 74%,集中度提高 11.6%;甘蔗平均单产从 75.0 t/hm2提高到 81.0 t/hm2,糖分从 14.2%提高到 15.0%,总产从 7103 万 t 增加到 9600 万 t, 产糖量从 868 万 t 增加到 1050 万 t, 优势区域甘蔗产量和产糖量分别占全国的 80% 和 75%[1]。

中国蔗区生产条件差,地处旱坡地较多,基础 设施建设落后,抵御灾害能力低。目前,广西、云 南 70%以上甘蔗种植在无灌溉条件的旱坡地,且 春秋干旱严重,甘蔗单产较低[6,7]。2009/2010 年榨 季,广西、云南蔗区遭遇特大干旱,蔗糖产量分别 减产 53 万 t、46 万 t[8,9],严重暴露了中国主产蔗区 基础设施建设落后的问题,制约了整个蔗糖产业的 稳定发展。

中国蔗区甘蔗品种单一、搭配不合理、退化严 重,仅 ROC 系列品种所占比重 80%~90%[1],而 广西蔗区 ROC 系列品种所占比重近 90%[10],自主 创新品种所占比例极少。由于长期种植单一品种, 蔗区黑穗病、花叶病、黄叶病、宿根矮化病等病虫 害为害严重,甘蔗产量下降。品种单一,在很大程 度上与甘蔗育种工作进展缓慢有关。

随着经济社会发展和城镇化进程加快,生产物 资成本逐年上涨和农村劳动力向外输出的速度加 快,加之甘蔗机械化程度低,致使甘蔗生产的物资成本和劳动力成本增加,种蔗比较效益降低,影响 种蔗积极性。在深加工方面,中国绝大多数甘蔗只 作为单纯的蔗糖加工利用,附加值低,综合利用和 蔗糖深加工开发滞后,没有较好地形成新的经济增 长点,影响了企业效益和农民增收。多数企业仍停 留在“糖+酒精”的原始模式上,产品单一,深加 工及综合利用滞后,以云南糖企为例,深加工及综 合利用产值不到蔗糖业总产值的 8%[11]。

通过进一步调整优化生产布局,集中发展桂中 南、滇西南、粤西琼北优势区域,坚持以市场为导 向,采取有力措施合理调控蔗糖生产发展规模,确 保蔗糖业稳定发展和国家食糖安全,促进蔗区农民 增收、企业增效、地方增税。在保证国内食糖供需 平衡的前提下,根据国家能源战略需求,适时适度 发展甘蔗燃料乙醇产业,适时调整食糖和乙醇生产 比例,稳定食糖市场,同时可以缓解我国能源紧张 局面,实现糖能协调发展。

中国甘蔗大部分种植在旱坡地上,主要靠自然 降雨来灌溉,且降雨量分布不均、旱季持续时间长, 对甘蔗生产造成了严重影响。近年来,国家和地方 在糖料基地建设、甘蔗高产创建、中低产田地改造、 优势农产品基地建设投入大量资金,对加快优势区 域田间沟渠、机耕路、蓄水池等基础设施建设起到 了良好效果,但仍没有彻底改变蔗区基础设施落后 的现状。增加中央财政资金投入,加快基础设施建 设,重点解决节水灌溉、水利资源合理利用等关键 问题,是改变蔗区基础设施建设落后、防洪防旱能 力差的有效途径。

中国甘蔗优势区域品种单一、退化严重,熟期 比较集中,不能满足糖厂生产的需要,不利于整个 蔗糖产业的可持续、健康发展。加快甘蔗优势区域 育种研究步伐,选育更多更好的甘蔗新品种,及时 调整优化品种结构,加快布局不同系列、抗逆性强 的新品种,合理搭配早、中、晚品种,是推进蔗糖 产业科学发展的重要举措。

以优惠政策鼓励优势区域土地使用权合理流 转,发展种蔗专业户,连片开发、规模经营,提高 种蔗的经济效益,调动糖料基地建设的积极性,有 利于巩固优势区域建设成果和提高糖料基地建设的 投资效益,是促进蔗糖生产向规模化、集约化发展 的有效途径。

| [1] | [1]中国发展门户网.中国甘蔗优势区域布局规划(2008-2015年)[EB/OL].2008-08-28. ( 4) 4)

|

| [2] | [2]腾讯网.2010年中央一号文件全文[EB/OL].2010-01-31. ( 1) 1)

|

| [3] | 曹颖. 区域产业布局优化及理论依据分析[J]. 地理与 地理信息科学,2005,21(5):72-74. ( 1) 1)

|

| [4] | 罗凯.中国甘蔗糖业60年的历史回顾与未来展望[J]. 广西糖业,2010(3):45-48. ( 1) 1)

|

| [5] | 全国甘蔗糖业信息中心. 糖业信息[G]. 广州:广州甘 蔗糖业研究所,2010:6. ( 1) 1)

|

| [6] | 谭宗焜,欧钦荣,何燕. 广西蔗糖发展主要气象灾害 分析及蔗糖产业优化布局的研究[J]. 甘蔗糖业,2006(1):17-33. ( 1) 1)

|

| [7] | 邓军,张跃彬.云南省蔗糖产业布局现状与对策分析[J].中国糖料,2010(3):72-74. ( 1) 1)

|

| [8] | 2009/2010年榨季,广西食糖减产50万吨[J].广西蔗糖,2010(1):11. ( 1) 1)

|

| [9] | 全国甘蔗糖业信息中心. 糖业信息[G]. 广州:广州甘 蔗糖业研究所,2010:2-3. ( 1) 1)

|

| [10] | 网腾科技.桂中南蔗区概况[EB/OL].2008-10-26. ( 1) 1)

|

| [11] | 张跃彬.中国蔗糖产业化发展现状与分析[J].甘蔗糖业,2005(5):49-53. ( 1) 1)

|

| [12] | 张华,沈胜,罗俊,等. 关于我国甘蔗机械化收获的思考[J]. 中国农机化,2009(4):15-17. ( 1) 1)

|

| [13] | 张跃彬. 推进滇西南双高甘蔗产业发展的思考[J]. 云南农业科技,2004(5):22-23. ( 1) 1)

|

| [14] | 刘海清. 我国甘蔗产业发展现状与发展趋势[J]. 中国热带农业,2009(1):8-9. ( 1) 1)

|

| [15] | 洪叔南,杨运生,张跃彬,等. 云南制糖工业50年 (1950-2008)[M]. 云南:云南省糖业协会,2009:50-52. ( 1) 1)

|

| [16] | 徐绍聪. 蔗糖产业面临的困难与对策[J]. 亚热带农业研究,2005,1(3):73-75. ( 1) 1)

|

| [17] | 陈耀丰. 湛江地区蔗糖产业发展现状与趋势[J]. 广东 农业科学,2010(7):407-409. ( 1) 1)

|

2011

2011

, 李东徽3

, 李东徽3