自 1994 年县委、县人民政府提出“以蔗为 主,粮蔗并举、振兴象州经济”的发展战略以来, 我县甘蔗生产发展迅速:种蔗面积由 1993 年的 3189 hm2增加到 2007 年的 18850 hm2,进厂原料 蔗由 1993/94 年榨季的 19 万 t 增加到 2007/08 年榨季的 120 万 t。10 多年来,我县甘蔗总产量 增加主要是通过扩大旱地种植面积来实现的,旱 地种蔗面积由 1993 年的 1667 hm2增加到 2007 年的 17518 hm2。但是象州县甘蔗种植也存在一 些问题和挑战,主要表现在:

⑴单产偏低、总量不足:甘蔗单产长期在 52.5~67.5 t/hm2左右徘徊,属中低产水平。目 前蔗区 18850 hm2的蔗田不能满足公司的加工能 力,存在吃不饱的问题。

⑵蚕桑争地剧烈:2006、2007 年,蚕桑、 木薯发展迅猛。蚕桑、木薯的迅猛发展导致很多 传统蔗区谷地肥沃蔗田已改种蚕桑、木薯等,蔗 田在和桑园的竞争中明显处于劣势,大面积的平 地蔗田被桑园所取代,而蔗田被逼上山。

⑶蔗田扩展潜力有限:象州属于低山丘陵 区,新增蔗田不仅面积潜力极为有限,且多为荒 坡地,成本高,管理难度大。

单产偏低除了受到区域气候条件的限制外, 农户种植中不科学的生产管理模式是造成低产低 效的重要原因,在蔗田扩张潜力有限的情况下, 如果能有效提高单产,不但能弥补加工缺口,也 能提高种植效益,从而吸引更多的农户成为蔗 农,在与蚕桑的竞争中取得优势。因此提高旱地 甘蔗单产,对我县蔗糖业的发展具有重要意义。

纵观国内外旱地农业的发展,解决旱地问 题,主要有 2 条途径:一是发展水利建设,实行 灌溉农业;二是加强综合抗旱技术的研究和推 广。前者可以在更高的水平上夺取高产、稳产, 但发展水利需要水源、大量资金、能源,从我县 目前旱地蔗区的实际情况看,发展灌溉农业难度 很大。因此,近期象州县发展甘蔗生产的主攻方 向应放在建立抗旱节水的耕作栽培综合技术体系 上,将全县旱坡地甘蔗单产从 60 t/hm2左右提 高到 90 t/hm2以上,平地 8 t/hm2以上。本文根 据作者 10 多年来的调查研究结果,从象州县旱 地蔗区的生态条件出发,对抗旱栽培的各项技术 进行分析,探索旱地甘蔗大面积抗旱的耕作栽培 技术体系和理论依据。

象州县位于东经 109°25′~110°06′, 北纬 23°14′~24°18′,处于广西中部偏南 盆地内缘,大瑶山西麓丘陵延伸地带,属柳江河 流域。境内地势自东向西倾斜,境内丘陵起伏, 山岭绵延,河流小溪密布。县内气候温和,光照充足,雨量充沛,属于中亚热带南缘,为南亚热 带向中亚热过渡的亚热带季风气候区。夏长无酷 暑,冬短少严寒。每年 3 月 1 日~4 月 23 日为 春季,天气多变,气温回升,湿度猛增,日照偏 少,历时 54 天,4 月 24 日~10 月 14 日为夏季, 多偏南风,日照充沛,大雨、暴雨常见,历时 174 天;10 月 15 日~12 月 20 日为秋季,是夏季风 向冬季风过渡季节,替换过程快,干早少雨,历 时 67 天;12 月 21 日~2 月 28 日为冬季,盛行 寒冷大陆性气团,且不断受北方寒冷空气侵袭, 有霜冻或冰冻,历时 70 天。光、热、水基本同 季,有雨、旱季之分,降水多集中于 4~8 月。 夏长冬短,冬无严寒,夏无酷暑,四季宜耕,一 年三熟的特点,适宜稻谷、甘蔗、桑蚕等农作物 生产。年平均气温 20.8℃,≥10℃活动积温平 均为 6858.2℃,<10℃实际天数平均为 20 天, 实际有霜日数平均为 5 天,平均降水量 1488.7 mm,平均相对湿度 77%,平均总蒸发盘 1713.1 mm,平均日照时数 1700 h,历年平均太阳总辐 射量 107.6 kcal/cm2[1]。

甘蔗是喜温性作物,其要求的年平均温度 18~30℃,>10℃之活动积温在 6500~8000℃ 的条件下生长量能随着积温的增加而增加。其生 长发育和适宜温度是:除工艺成熟期需要昼夜温 差大、最低温度在 20℃以下和凉爽气候外,其 余各生长期和适宜温度在 25~32℃之间。在这 个温度范围内,甘蔗生长快,各生长期生长量大, 成熟早,蔗糖分高。温度低于 20℃,生长缓慢 但有利蔗糖分积累,13℃以下停止生长或生长极 慢。各品种对温度的适应性不同,冻害起点温度 也不同。一般来说-1℃左右生长点和萌动芽被冻 死。甘蔗生长的适温较高,温度也是由品种遗传 性所决定的。另外,要求>20℃温度最少 250 天; 无霜期大于 350 天/年。象州的温度条件基本能 够满足甘蔗生长,在生长期和糖分积累期温度都 比较高,但是受霜冻为害的几率比较高,以及春 季低温可能对甘蔗生产的影响较大,会造成蔗芽 休眠时间长,死芽多,出苗迟,苗弱不整齐[2]。

我县旱地蔗区土壤耕作层浅、土壤瘦、酸、 质地粘重。土壤母质主要以泥质、砂质、砾质、 石灰性混合性沉积岩风化物、冲洪积物为主,蔗 田主要分布于第四纪洪积物和泥砾岩风化物母质 上,也有分布于石灰岩风化物上,土壤砾石含量 高,土壤质地偏粘,普遍在中壤至重壤之间,土 壤 pH 普遍在 4.5~6.5 之间,地形平缓地带土层 较深厚,山坡地丘陵地区土层浅薄,其母质来源 特点造成土壤养分条件较差,而区域内没有充足 的有机肥料来源。土壤持水性,一般认为耕层土 壤有效含水量越高,对作物供水越有利,最适宜 的有效含水量在 15%,而我县蔗区蔗地有效水 含量仅在 6.71%~12.63%,平均为 8.21%,说 明蔗区蔗田有效含水量普遍不高,用水效率系数 偏低[3]。 全县旱地耕层在 10 cm 以内的占 10.2%, 在 10~15 cm 的占 62.7%,在 15 cm 以上的只 有 27.1%;耕层土壤有机质含量一般只有 1%~ 2%,同时严重缺磷、缺钾。

象州县旱地土壤肥力下降是甘蔗低产的最大 障碍。土壤有机质和全量养分含量是反映土壤潜 在肥力的重要指标。因而在我县旱坡地上夺取甘 蔗高产稳产必须从培肥改土入手,投入足量的有 机肥料,依靠发展蓄牧业制肥远远解决不了生产 实际需要,必须把蔗叶还田作为培肥地力、不断 提高甘蔗产量的一项持续发展甘蔗生产的长远性 战略措施。

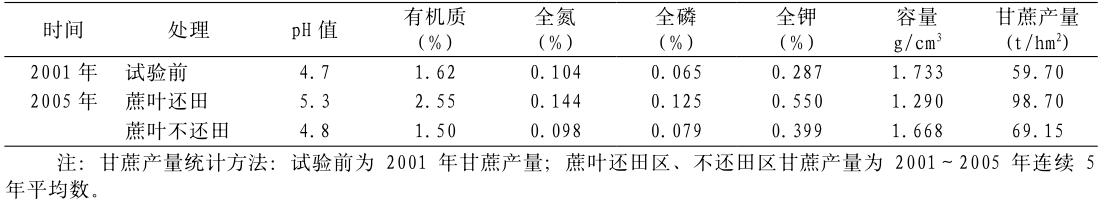

收获甘蔗有大量的蔗叶可以用于还田。据测 定,一般每产原料蔗 5 t,就有 1 t 左右的蔗叶。 蔗叶含有较丰富的甘蔗生长所需的氮、磷、钾、 钙等营养元素,还有大量的有机质,是改良土壤、 提高地力的好材料。我区农垦农场近十年来,广 泛推广蔗叶还田,取得了良好效果。本人多年蔗 叶还田试验结果(见表1)表明,实施蔗叶还田 后,土壤有机质和全量养分的含量明显增高,同时土壤的物理性质也大有改善,增强了土壤的保 水、保肥和抗逆能力,从而提高了甘蔗产量。

| 表1 蔗叶还田对土壤理化性质和甘蔗产量的影响 |

蔗叶还田有 3 种方法:①在留宿根蔗田内, 隔行拢集蔗叶覆盖蔗行间,不盖蔗叶的行间,则 犁翻破垄、施肥;⑵对收获后不留宿根的蔗田不 准烧蔗叶,用拖拉机耙碎后再耕翻整地;⑶中后 期剥下的蔗叶全部留在田间覆盖畦沟。

选用抗旱、高产、高糖良种是旱地甘蔗丰产 的关键。不同的甘蔗品种类型,其抗旱性具有很 大差别。抗旱品种比较明显的特征是:中小茎、 叶片窄、叶毛多、叶脉发达,根群生长旺盛而分 布深,萌芽较好,分蘖力较强,适应性较广,抗 逆性较强,较能适应旱地蔗区生产。目前,我县 适宜旱地上推广种植的甘蔗品种有 ROC22、 ROC25、桂糖 94/119 等。

深耕深松整地是甘蔗高产栽培的技术基础, 深耕深松能加深耕作层,改善土壤的物理性质, 减少水、土流失,增强土壤的蓄水和保水能力, 有利于甘蔗根系向深层伸展,增强甘蔗的吸水、 吸肥能力和充分利用深层土壤的养分。

据测定,耕地时多耕深 1 cm,每公顷可多 贮蓄 9.09~18.45 m3的雨水,深松 10 cm 就可 多贮蓄 100.5~184.5 m3的雨水, 相当于一次 10~ 20 mm 的降水量。利用大马力拖拉机带铧犁、深 松犁进行深耕深松,可把耕作层由牛力耕犁的 10 cm 左右、 中型拖拉机耕犁 20 cm 左右加深到 30 cm 以上。

适时耕作,提高耕作质量。不论犁耙都必须 掌握好耕作的时间,就是掌握在土壤所含水分适 中,即既不干又不湿的时机。这时耕作,阻力小 又省力,而且土壤容易松散,耕地质量也好。春 耕一定要随耕随耙,秋冬耕则要待犁翻起的泥土 晒白才耙。开荒地最好在种植前一个月耕犁,以 利土壤风化、吸收水分。

深耕深松后按一定的高度均匀开好植蔗沟, 避免高低不平,大培土时把畦沟的两端封闭,如 果畦沟较长的则分段堵水,把水蓄在畦沟里。使 之渗透入土壤中贮藏起来,发挥土壤的水库效 应,增强耐旱、抗旱能力。

采用大马力拖拉机 1 犁 2 耙,耙平耙碎,拖 拉机开行后,用铲子将松土全部铲起,再用锄头 挖植蔗沟 5~10 cm 并清平植蔗沟,将植蔗沟修 成沟深 35~40 cm、沟底宽 20~25 cm 的槽,沟 底平整有细土。

冬植蔗、春植蔗必须实行“三湿”下种,即 蔗种湿、 种植沟湿、 肥料湿, 播种后盖土 3~5 cm, 并用脚踏实或农具压实,也可以用手扶拖拉机压 植蔗沟。播后填压有 3 方面的作用:一是把覆盖 在种茎上和植蔗沟中较大土块压碎,使种茎和土 壤密切接触;二是减少土壤水分的蒸发;三是促 使出苗整齐、生长良好。据测定,经过填压的蔗 地,土壤表层的水分含量可以提高 2%~5%。 笔者曾进行相同条件下覆土填压和不填压的试 验。处理 3 次重复,播种 50 天调查,填压处理 后出苗数为 87510 苗/hm2,不填压的出苗数为68025 苗/hm2,出苗数相差 19470 苗/hm2,出苗 率分别为 72.8%和 56.6%。处理后出苗率提高 了 16.1%,经新复极差显著测验,差异达显著 水平。通过覆土填压能提早出苗,有利于延长甘 蔗生长期。调查结果表明,覆土填压的平均株高 305.3 cm, 未填压的平均株高 277.0 cm, 相差 28.3 cm。

甘蔗单位面积产量是由有效茎数和单茎重 2 个因素构成的。鉴于旱坡地的条件限制,要确保 产量,首先要有足够的有效苗数,适当密植,依 靠主茎,协调甘蔗群体结构,保证个体充分生长。

甘蔗下种量的多少与出苗率、有效茎数密切 相关。经过近几年的试验和实践,甘蔗下种量下 足 15~16.5 t/hm2,甘蔗萌芽后,有效苗数都在 90000~105000 苗/hm2以上,蔗苗生长整齐、粗 壮、均匀,无须分蘖苗,已达到足够苗数,以主 苗夺高产。目前我县甘蔗行距为 100 cm 左右, 播种量为双芽段 90000~97500 个/hm2,摆 2.5~ 3.0 轨道种茎为宜,其中秋植蔗可适当减少。 2006、2007 年象州博华公司甘蔗高产竞赛中获 奖蔗农甘蔗单产达 120~180 t/hm2,主要是采用 合理密植以主苗夺高产的办法。

象州县蔗区连作严重,而且氮磷钾的合理施 用到现在仍然得不到普遍重视,在施用量、施用 时期、施用方法上仍有相当多不合理的地方。在 施用量方面,在我县中等以上土壤肥力旱地上种 蔗,每产 1 t 甘蔗约需尿素 8~10.8 kg,钙镁 磷肥 15.0~20.0 kg,氯化钾 8~10.5 kg[4]。在 施用时期方面,甘蔗对磷、钾的大量吸收时期是 在苗期和分蘖期,中后期施用的磷、钾肥对当年 的甘蔗生长是不能起多大作用的。所以应把传统 施肥法改为二次施肥法。传统的旱地甘蔗施肥方 法是把全生育期的用肥分为基肥、攻苗肥、分蘖 肥、攻茎肥和壮尾肥 5 次施肥。二次施肥法即把 甘蔗全生育期的用肥分 2 次施下, 第 1 次是基肥, 把全部的有机肥及磷、钾肥和 20%~30%的化 学氮肥施下, 第 2 次是在 4~5 月份追肥施 70%~ 80%的化学氮肥。因基肥数量大,注意先施肥, 再撒点细土覆盖,后摆种,这样通过摆种和人为 搬种,使化肥与土壤自然拌匀,减少种茎与化肥 直接接触。

大力推广冬植蔗、因地制宜推广秋植蔗,使 新植蔗能更充分利用春末夏初的光热、雨水、气 候资源,有效地延长甘蔗的旺盛生长期和糖分积 累期,从而提高甘蔗的单产和蔗糖分。采用地膜 覆盖技术能有效地提高土温,保湿,增加土壤含 水量,形成一个适于甘蔗生长的土、温、水、气、 肥特殊生态环境,在一定程度上改善和满足甘蔗 生长发育所需的条件;促进甘蔗早出苗、齐苗、 壮苗和根系的生长,提高种茎的出苗率和早期分 蘖的成茎率。新植蔗采用地膜覆盖比不盖膜可以 适当减少种茎用量 1.5~3 t/hm2,甘蔗产量增 7.5~30 t/hm2。

甘蔗前期生长缓慢、植株矮小,春植蔗从萌 芽到拔节封行通常要经历 3~4 个月。这期间杂 草的生长力很强,特别是在施足基肥的情况下杂 草生长更旺盛。杂草对甘蔗的为害主要是大量地 争夺甘蔗生长期间所需的水分、养分、阳光,抑 制甘蔗的正常生长和分蘖。防草方法可以用人工 除,但成本高,工效低,劳动强度大,赶不上农 时。所以种蔗(特别大面积种蔗)只有采用化学 除草。化学除草是一项改善甘蔗群体生态环境、 省工、省时、降低成本,减轻劳动强度,提高经 济效益的先进措施。一般在播种后、中耕大培土 后 7 天内趁地湿用阿特拉津 3750~4500 mL/hm2 或阿特拉津 3000 mL+加乙草胺 1500 mL/hm2兑 水 900 kg/hm2喷雾地面,就可以控制杂草为害。

象州县一般降雨量集中在 4 月中旬~9 月上 旬。根据多年甘蔗苗情调查,这几个月甘蔗拔节 伸长快,月生长速 50~70 cm。抓住这几月甘蔗 生长黄金季节,管理早、肥料足,甘蔗株高可达230~260 cm,并且可提高成茎率。9 月份即使 遇上秋旱,甘蔗仍然可获得较高产量。

⑴及时大培土是甘蔗高产栽培的重要措施之 一。甘蔗大培土后可以抑制后期的无效分蘖,促 进基部茎节根点萌发产生新根,同时大培土把施 下的肥料埋在土中,可以减少肥料流失,为甘蔗 的增产创造良好的生态环境条件。

种在旱坡地上的甘蔗,秋植蔗应在 4 月中 旬~5 月上旬,宿根蔗在 4 月下旬~5 月下旬, 冬春植蔗在 5 月中旬~6 月上旬完成大培工作。 大培土应根据甘蔗苗情确定培土时间:一般在苗 数 90000~105000 苗/hm2,株高 35~40 cm 时即 可进行;如苗数不足需要争取分蘖成茎则可当适 当推迟。采用牛犁培土,并逐步试验示范推广拖 拉机培土。

⑵及时防治病虫、灭鼠。一是种植时施 3% 呋喃丹 45~60 kg/hm2防治螟虫和地下害虫,减 少蔗苗钻心虫。二是 5 月以后采用重点防治和全 面检查的办法防治绵蚜虫,一般应在水稻夏收前 普遍喷药一次,夏收后还应勤于检查防治。三是 每年选择在甘蔗生长后期进行 1~2 次田间灭 鼠,用敌鼠钠盐配成 0.1%~0.2%的浓度,或 将氯敌鼠钠盐配成 0.02%~0.04%的浓度后, 用稻谷、大米、玉米、红薯块加点香油与毒药充 分拌匀,按 5~7 m 一堆,每堆 20~40 g,统一 时间大面积投放,投药应投在鼠道、鼠洞旁。投 饵毒杀,对减轻鼠害可收到良好的效果。同时也 要注意使用机械、物理方法捕鼠。

应在其他作物收获后适时防治,使用国家规 定允许的灭鼠农药,用于配制谷物毒饵投毒灭 鼠,甘蔗生长后期风高物燥,要严防火灾。

作者认为,象州县旱地甘蔗生产水平比较 低,而且很不稳定,因为干旱造成甘蔗低产并不 完全是由于缺水,而是由于土壤供肥能力低,降 低了土壤水分生产率。因此,要实现旱地甘蔗高 产稳产,必须增施有机肥,实行蔗叶还田、合理 配施氮、磷、钾来改良土壤,培肥地力,以肥调 水。甘蔗生产的中心环节在于蓄水保墒,调节土 壤水分平衡,提高水分利用率。深松耕、均衡开 沟、深挖植蔗沟、播后压实、培土封沟等耕作技 术是蓄水保墒的有效措施。合理密植、化学除草、 地膜覆盖、加强田间管理是创造一个使甘蔗能充 分利用温、光、水、肥资源的人工调节和控制的 别有天地的旱地小气候,小生态,从而显著提高 甘蔗产量的有效抗旱栽培途径。简言之,甘蔗抗 旱栽培综合技术就是以培肥地力为基础,蓄水保 墒为中心,创造适合甘蔗生长的旱地小生态环境 技术。

(本篇责任编校:李金玉)

2009

2009