优良甘蔗品种在蔗糖业发展中起着关键性的 作用。在我国蔗糖业发展过程中,甘蔗产量提高、 品质改善和产糖量的增加,都与甘蔗品种改良密 不可分。品种改良的成效最终反映在生产上甘蔗 品种新老更替状况和主栽品种的改变等方面。自 上世纪 80 年代初以来,随着栽培品种不断更新 换代,我国甘蔗平均工业单产提高 15 t/hm2左 右,甘蔗蔗糖分提高近 2 个百分点,全国甘蔗糖 产量也由 200 多万 t 增长到 2006/07 年榨季突破 1000 万 t,成为我国甘蔗糖业历史上品种改良和 生产发展成效最突出时期,我国甘蔗主产区的栽 培品种也经历了 F134 当家、大陆自育品种当家 和 ROC 系列品种当家的不同时期。了解甘蔗主产 区甘蔗品种更替过程,分析当前品种结构及其存 在问题,对深入分析促进我国蔗糖业发展的主要 技术因素,为制定产业发展策略提供依据有着积 极的意义。

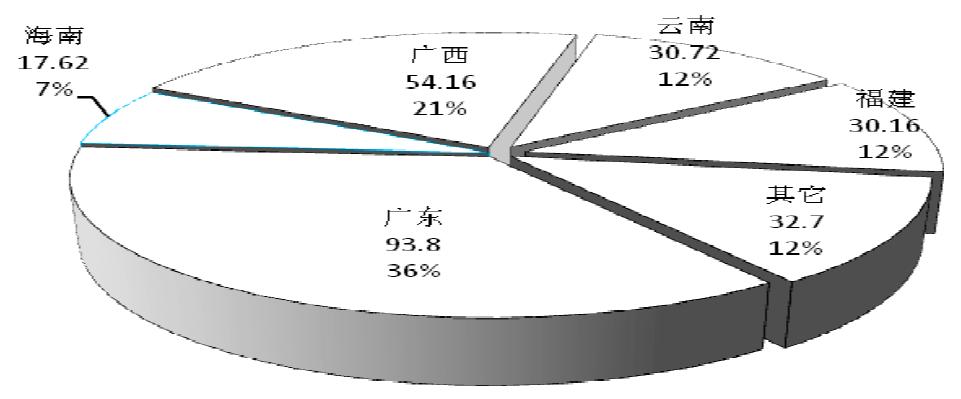

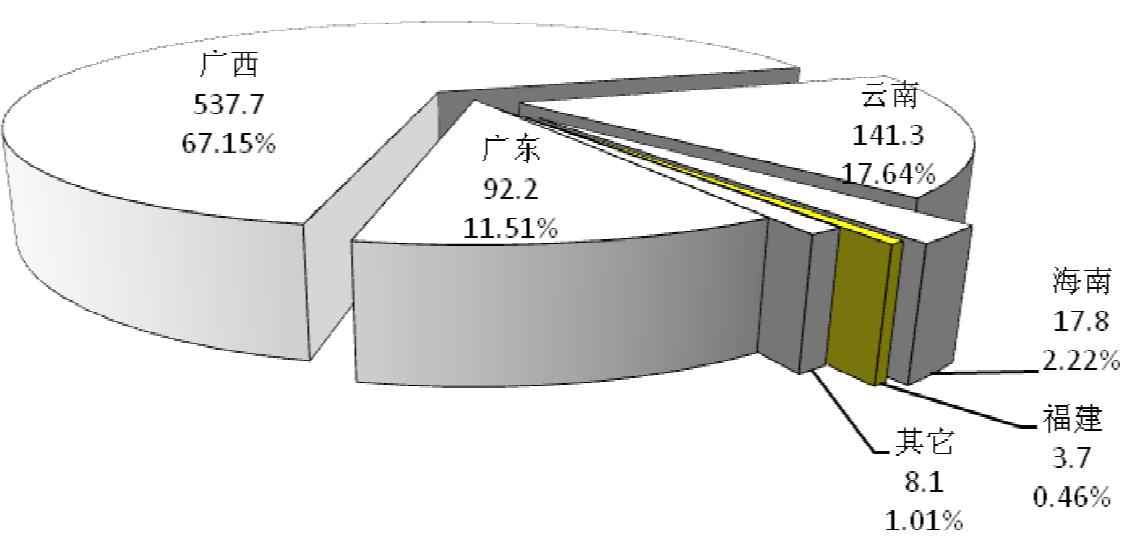

自上世纪 80 年代后期以来,随着沿海地区 经济的发展,我国的糖蔗主产区迅速向广西、 云南和广东西部转移,过去著名的甘蔗糖产区 广东的珠江三角洲、韩江流域和福建的糖业则 逐步退缩[1]。2003/04 年榨季全国甘蔗糖产量 259.16 万 t(不含台湾省数据,下同) ,其中, 粤、桂、滇、琼(1988 年建省之前属广东省海 南专区)4 省(区)的产糖量为 196.3 万 t[2],占 全国总产量的 75.75%,福建和其它省(区)的产 糖量分别约占全国总产量的 12%(见图 1) 。而 2005/06 年榨季,粤、桂、滇、琼 4 省区的产糖 量已占全国甘蔗糖产量的 98.53%(见图 2) 。 在这 20 多年间,各省区蔗糖业的发展可分为 3 种类型:一是产糖量增加且所占比例同时增大, 这一类型的省区包括广西和云南。这 2 省区的 产糖量及其占全国总产量的比例均有大幅度的 增长;二是产糖量保持相对稳定但所占比例减 小,这一类型的省区包括广东和海南。广东近 5 年平均年产甘蔗糖约 110 多万 t,与上世纪 80 年代前 5 年平均产量相当,但占全国总产量的 比例由 1980 年代初的 40%左右下降到近年的 12%左右,而海南省的产糖量虽有大幅度的增 长,但其占全国的比例则有所下降;三是产糖 量减小且所占比例减小,这类省区包括福建、 四川、江西等产糖省(区),如福建省的产糖量 及其占全国甘蔗糖产量的比例已由上世纪 80 年 代初的 35 万 t 左右和 11%~16%下降到近年的 5 万 t 左右和 1%以下。目前,糖蔗主产区已高 度集中分布于粤、桂、滇、琼优势产区。由于 海南省的甘蔗品种的统计数据不完整,本文仅 介绍粤、桂、滇 3 省区甘蔗栽培品种变化情况。 该 3 省(区)的产糖量占全国甘蔗糖产量的比例2005/06 年榨季为 96.30%,2006/07 年榨季为 94.89%。

|

图 1 1983/84 年榨季有关省区甘蔗糖产量比例(单位:万 t,%) |

|

图 2 2005/06 年榨季主要甘蔗糖产区产糖量比例(单位:万 t,%) |

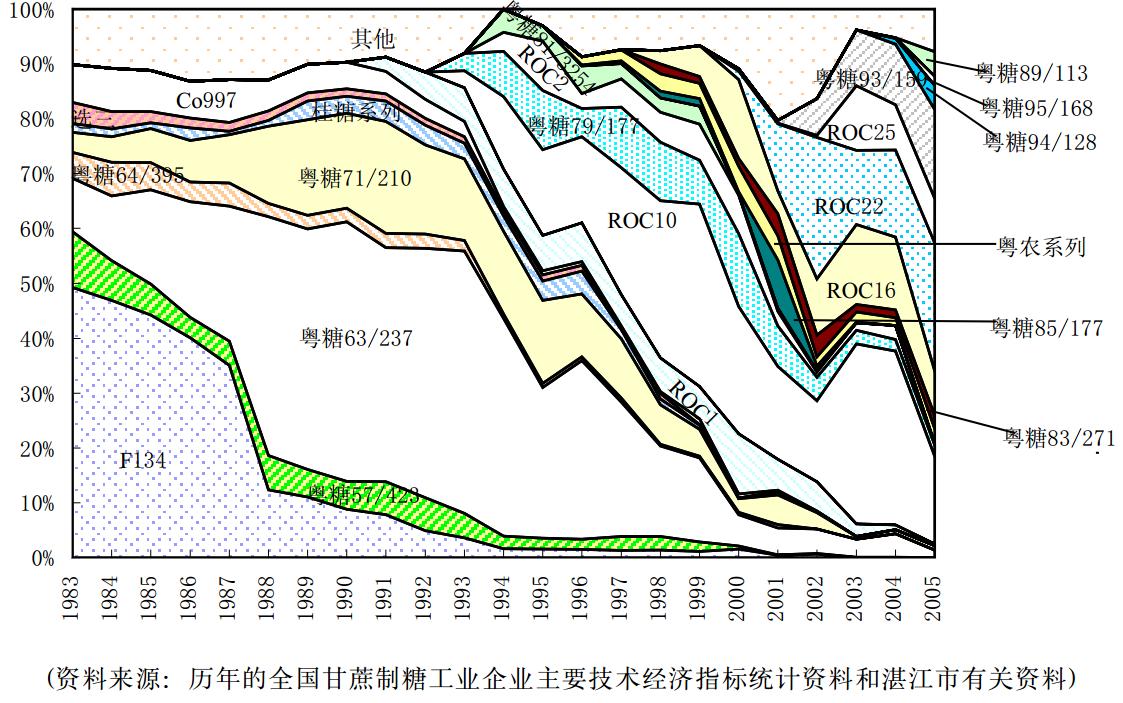

1983 年以来,F134、粤糖 57/423、粤糖 63/237、粤糖 71/210、ROC 系列品种(ROC1、 ROC10、ROC16、ROC22 和 ROC25 等) 、粤糖 79/177 和粤糖 93/159 等品种先后成为广东蔗区的重要 栽培品种,种植比例均曾达到植蔗面积的 10% 以上,其中,F134 和粤糖 63/237 的种植比例曾 多年超过 40%(见图 3) 。

|

图 3 1983~2005 年广东省主要甘蔗品种种植面积比例图 |

F134:上世纪 80 年代中期以前,F134 曾是 广东最重要的甘蔗栽培品种。该品种于上世纪 50 年代迅速取代 POJ2878 和竹蔗等栽培品种而成为 当家品种,至上世纪 70 年代,其种植面积达该 省植蔗面积的 80%~90%而成为名副其实的“当 家品种” 。随后粤糖 57/423 和粤糖 63/237 等自 育品种种植面积逐年增加,该品种的种植比例随 之减少。1983~1990 年间,其种植比例由 49.3% 降低到 8.8%,至上世纪 90 年代末,仅占 1%左 右,到本世纪初最后退出历史舞台。

粤糖 63/237:上世纪 70 年代后期种植面积 迅速扩大,至 1983 年种植比例接近 10%,随后 逐渐取代 F134 的地位成为当家品种(图 3) 。 1988~1994 年间,其种植比例超过或接近 40%, 1995 年后种植比例迅速减小,至 2000 年后不足 6%,到 2005 年只有 1.33%。

粤糖 71/210:在 1988~1997 这 10 年间,种 植 比 例 保 持 在 10 % 以 上 , 1991 年 高 达 20.46%。1998 年至 2005 年间,其种植比例由 7.25%减少到 2005 年的不足 1%。

ROC 系列品种:

ROC1 于上世纪 80 年代末开始推广,1991 年 种植比例 2.61%,1992~2002 保持在 4.9%~ 11%之间,其中 2000 年达 11%,2003 年后迅速 减小,至 2005 年仅占不足 0.3%。

ROC10 于上世纪 90 年代初推广,1993 年的 种植比例为 3%左右,1994 年迅速扩大到 13% 以上,1995~2005 年期间约占 15%~33%,2005 年占 16.03%,仍是广东最重要的推广品种之一。

ROC16 在 1998 年的种植比例为 2.39%, 2000 年达 14%以上,至 2005 年种植比例减少到 8.08%。

ROC22 是近年来发展较快的 ROC 系列品种, 2001 年种植比例仅 1.56%,2002 年至 2005 年 在 12.2%~25.8%之间,目前种植比例仍有进 一步扩大的趋势。

ROC25 在 2003~2005 年的种植比例在 8%~ 12%,也是广东蔗区较重要的 ROC 品种之一。

近 几 年 来 发 展 较 快 的 自 育 品 种 有 粤 糖 93/159 和粤糖 94/128。前者于 2000 年仅有小面 积种植,2003 年种植比例超过 10%,2005 年占 16.17%(图 3),是广东近年来自育品种中种植 面积最大的一个。

按各系列品种的种植比例进行分析,可清楚 地看出,1985 年之前,F134 等非大陆自育品种 的种植比例占植蔗面积的 50%以上。其后,粤 糖系列等大陆自育品种种植面积渐增,1988~ 1997 年间,粤糖系列品种的种植比例超过 53%, 最高达 70.33%。1998 年以后,自育品种逐年减 少,ROC 系列品种比例迅速扩大,2003 年高达 76.36%,ROC 系列品种成为大当家。2005 年 ROC 系列和粤糖系列分别约占 56%和 34%。即在过 去 20 多年里, 广东蔗区甘蔗品种大致经历了 F134 时期、粤糖系列时期,以及 ROC 系列与粤糖系列 相结合的时期。

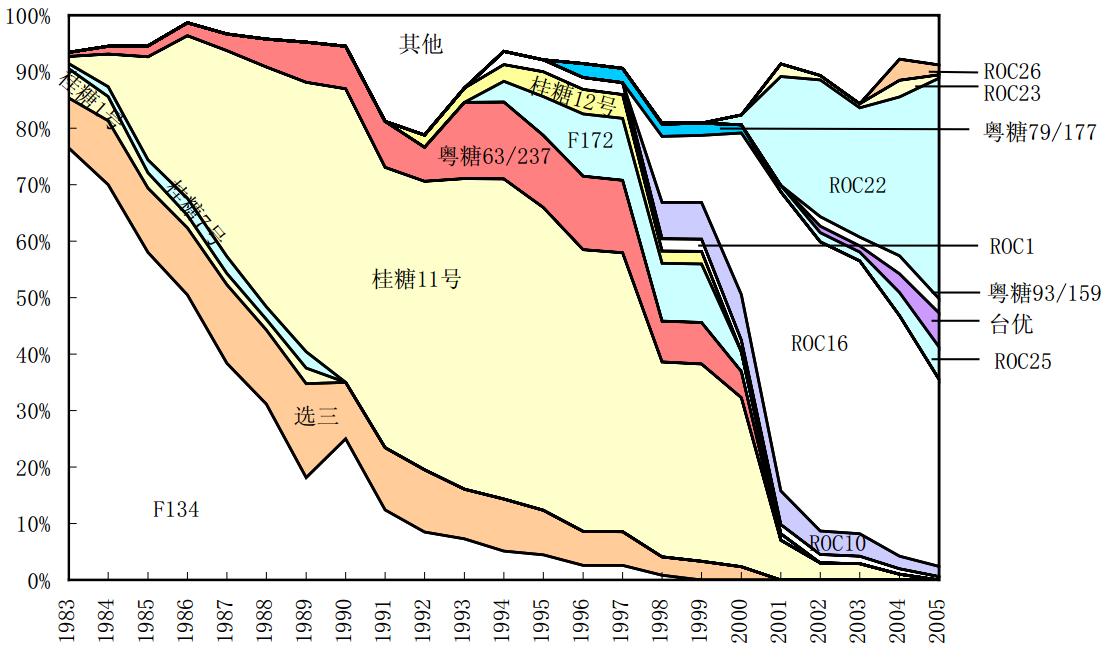

上世纪 80 年代以来, F134、 桂糖 11 号、 ROC16 和 ROC22 先后成为广西蔗区的当家品种,其中, 前 3 个品种最高种植比例超过 50%,ROC22 的最高种植比例也近 40%。 此外, F172、 选三 (Triton) 和粤糖 63/237 也曾达到 10%以上的种植比例, 成为重要栽培品种。

1980 年代初,F134 的种植面积较大,1983、 1984、1985 和 1986 年,其种植比例分别占该区 的 76.52%、70.00%、58.00%和 50.50%,之 后逐年减少,1987 年约占 40%,1991 年下降至 12.41%,到 1998 年不到 1%,彻底退出主栽品 种的行列(见图 4) 。

|

图 4 1983~2005 年广西主要甘蔗品种种植面积比例图[2] |

桂糖 11 号的种植面积自 1983 年起迅速扩 大,至 1985 年已达 18.3%。1986~2000 年,桂 糖 11 号种植比例约占 30%~57%的幅度,之后 快速下降,2001 年占 7%左右,2004 年仅占 1%。 上世纪 80 年代或 90 年代,种植面积较大的品种 还有选三、粤糖 63/237 和 F172,选三在 1983~ 1994 年的种植比例约占 9%~17%,粤糖 63/237 在 1993~1997 年约占 13%左右,F172 在 1996~ 1999 年占 10%强。

2000 年以后,ROC16 和 ROC22 成为该区的主 栽品种,2001~2005 年,其种植面积分别在 52.91%~33.13%和 19.26%~39.03%,如图 4 所示。

从上世纪 80 年代到本世纪初,广西的甘蔗 品种改良经历了 F134 品种时期、大陆自育品种 时期和 ROC 系列品种时期。上世纪 80 年代前、 中期,F134 的种植比例最大,上世纪 80 年代后 期至 90 年代末,则以桂糖 11 号和粤糖 63/237 等自育品种为主要栽培品种,2001 年以来,以 ROC16 和 ROC22 为代表的 ROC 系列品种占据最重 要的地位。在此期间,ROC 系列品种种植面积分 别占该区植蔗面积 80%左右,2005 年接近 90%。

云南地理条件复杂,蔗区的气候条件差异 大,甘蔗栽培品种结构的主要特征是高度多样 化。自上世纪 80 年代以来,F134 和选三最大种 植比例超过 25%,曾成为当家品种,桂糖 11 号、 ROC10、ROC16 和 ROC22 的种植比例曾达 10%以 上,低于 17%。

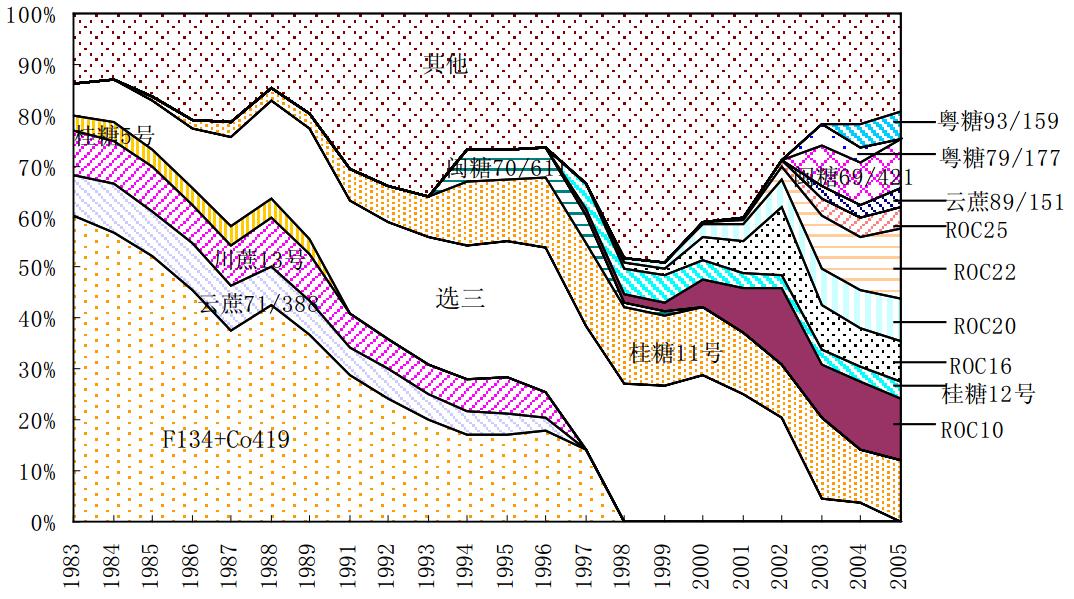

上世纪 80 年代到 90 年代中期,云南蔗区以 F134、选三、云蔗 71/388、川蔗 13 号、桂糖 11 号、Co419、桂糖 5 号为栽培品种。这个时期种 植面积最大的品种是 F134 和选三。 1983 年, F134 和 Co419 种 植 比 例 合 计 占 总 植 蔗 面 积 的 60.29%,到 1997 年,这 2 个品种的种植比例仍占 14.37%,这期间,Co419 的种植比例大致保 持在 4%左右。1987~2002 年,选三的种植比例 在 17.83%~28.71%之间,之后急剧下降;云 蔗 71/388、川蔗 13 号、桂糖 5 号的种植比例均 低于10%; 1994~2005年, 桂糖11号占10.38%~ 16.18%; 近几年来, ROC16、 ROC20、 ROC22、 ROC25、 闽糖 69/421、粤糖 93/159 等品种的种植比均在 15%以下,还没有明显的优势品种,如图 5 所示。

从上世纪 80 年代到本世纪初,云南品种改 良经历了 3 个时期,F134 时期、选三与自育品种 相结合时期和 ROC 系列与自育品种相结合时期。

2003~2005 年,ROC 系列品种的种植面积占 该省植蔗面积的 40%左右,桂糖系品种占 15% 左右,而闽糖、粤糖和云蔗系列品种的比例均低 于 10%。

|

图 5 1983~2005 年云南省主要甘蔗品种种植面积比例图[2] |

广东、广西和云南 3 省区的产糖量约占全国 甘蔗糖产量的 95%,这 3 个主产省区的品种更 替过程与现状在较大程度上反映了我国甘蔗品种 改良状况与成就。

上世纪 80 年代中期以前,F134 是我国蔗区 种植面积最大的品种,也是在粤、桂、滇 3 省区 占有绝对优势的当家品种。随后该品种的种植比 例迅速下降,但直到 1998 年左右,才彻底退出 历史舞台。F134 是迄今我国推广和“当家”时 间长的甘蔗品种,这一结果与我国大陆甘蔗育种 起步较晚,甘蔗育种周期长、见效慢、在相当一 段时间内缺乏优良品种有直接的关系。无疑,该 品种最后被完全淘汰则是一批大陆自育品种,特 别是粤糖 63/237 和桂糖 11 号等较适宜于旱坡地 种植的品种的推广面积迅速扩大的结果。这些品 种的推广也正迎合了上世纪 80 年代后期起主产 蔗区逐渐西扩和西移的生产需求。

在经过一段大陆自育品种当家的时期后,随 着主产区进一步向生产条件相对较差的地区发 展,甘蔗育种目标改变滞后于生产发展要求,自 育品种未能满足生产需要的问题逐渐暴露。上世 纪 90 年代乃至前几年育成的品种,是在上世纪 80 年代面向生产条件较好的蔗区的育种目标指 导下选择的亲本和杂交组合产生的[3]。新一轮的 良种缺乏和 ROC 品种当家的形成与此不无相关。 这一方面与甘蔗选育种周期长、可预见性差的特 点有关,另一方面也与过去育种目标较为单一有一定的关系。

近几年来,广东、广西和云南甘蔗糖 3 大主 产省(区)主要以种植 ROC 系列品种为主,2005 年,ROC 系列品种的种植面积占总植蔗面积的 73%以上,其中,种植面积最大的是 ROC10、 ROC16、ROC22。2005 年广西蔗区 ROC 系列品种 超过 88%,广东占 56%,云南 47%,这 3 省(区) 大陆自育品种所占比例分别约为 3%、36%和 34%(由于部分小品种未能统计,故实际比例可 能略高于此值) 。自育品种中,种植面积最大的 是粤糖 93/159,占全国植蔗面积的 4.65%,排 全国第 5 位,其他自育品种则低于 3%。

ROC 系列品种之间亲缘相近,遗传相似性 高。ROC 品种集中种植,比例过大,形成栽培品 种遗传型单一化的趋势,这将导致熟期单一化, 同时对生产安全也极为不利。如在不少蔗区,这 些 ROC 品种大都表现为严重感染黑穗病,连年连 片大面积种植此类品种,易导致病害流行,其后 果堪忧。这一问题必须予以高度重视。要从根本 上改变甘蔗栽培品种单一化的发展趋势,实现品 种结构合理化,关键是加强新品种选育研究,选 育和推广适宜于各种地域、气候条件种植的高产 优质品种,满足蔗糖业发展的需求。

| [1] | 李奇伟,陈子云,梁洪.现代甘蔗改良技术[M]. 广州:华南理工大学出版社,2000. ( 1) 1)

|

| [2] | ARENCIBIA A D,CARMONA E,TELLEZ P,et a1.An efficient protocol for sugarcane (Saccharum officinarum)transformation mediated by agrobacterium tumefaciens [J].Transgenic Research,1998,7:213-222. ( 3) 3)

|

| [3] | 邓海华,张琼.我国大陆近年育成甘蔗品种的亲本分析[J]. 广东农业科学,2006(12). ( 1) 1)

|

2007

2007