食品卫生微生物检验是评价食品卫生质量、 保证食品安全、预防和控制食源性疾病的重要手 段。 我国加入 WTO 后国际间贸易往来不断增加, 食 品的生物安全性越来越受到世界各国的重视,食 品卫生微生物检验为我国食品进出口贸易承担着 十分重要的技术支撑作用。

白砂糖、绵白糖和赤砂糖是食糖中的 3 大类 产品。食糖既是可以直接食用的产品,也是医药、 糖果、糕点和许多饮料的重要原料。如果食糖被 致病菌所污染,则可通过多种途径造成许多食品 的污染,严重时造成食物中毒。因此,原料用糖 的微生物指标对于许多食品饮料制造显得非常重 要,食糖中微生物的检验有着重要的意义。糖品 国 际 标 准 CODEX STANARD FOR SUGARS(CODEX STAN212-1999)中规定糖品中不应含有超过对人 体健康造成危害的数量的微生物。百事可乐、可 口可乐、箭牌等著名企业都制定了各自企业的用 糖标准。 “美国精糖规格” 、百事可乐、可口可乐 等用糖标准除对细菌有限量要求外,对霉菌和酵 母菌也有限量要求。我国《食糖卫生标准》 GB13104-2005 中微生物指标包括:菌落总数、大 肠菌群、致病菌、霉菌和酵母菌,其中霉菌和酵 母菌为新增加的 2 个项目。

本文通过对最近3年我国制糖企业2094份食 糖样品微生物学检验的结果,分析我国食糖微生 物参数现状,以期为我国食糖微生物质量的控制 提供有益信息。

最近 3 年我国制糖企业委托检验食糖样品 2094 个(其中白砂糖 1920 个,绵白糖 75 个,赤 砂糖 99) ;培养箱;干燥箱;显微镜;各类培养 基。

菌落总数的测定按 GB/T4789.2-2003;大肠 菌群的测定按 GB/T4789.3-2003;霉菌和酵母菌 的测定方法按GB/T4789.15-2003; 致病菌的测定: 沙门氏菌、志贺氏菌、金黄葡萄球菌、溶血性链 球菌分别按 GB/T4789.5,6,11,12-2003。

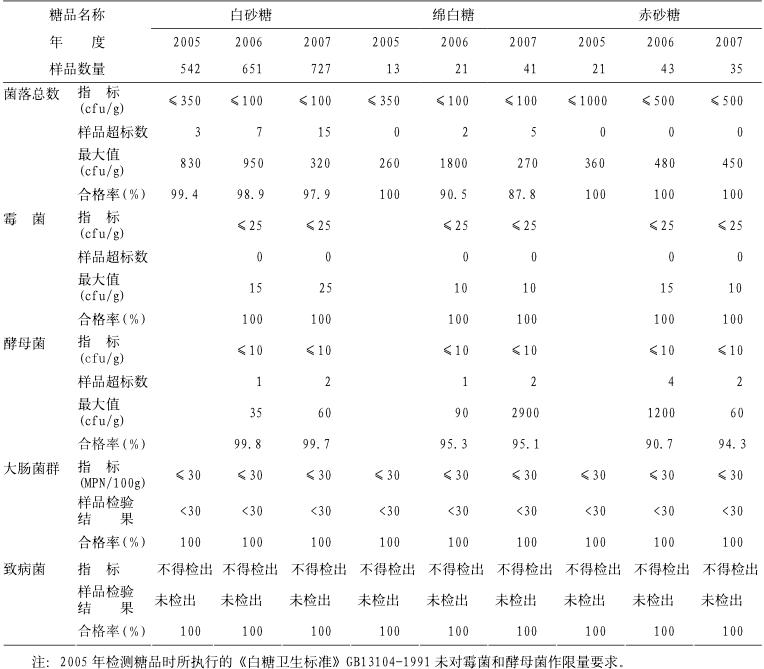

2094 个食糖样品的检测结果列于表 1。

| 表 1 糖品中微生物的质量检测结果统计 |

从表 1 中可以看出:

(1)所有样品均未检出致病菌,大肠菌群<30 MPN/100g,霉菌≤25cfu/g,这 3 个项目合格率 100%。菌落总数的合格率也相当高,在 1920 个 白砂糖样品中有 25 个超标,合格率 98.7%;75 个绵白糖样品中有 7 个超标,合格率 90.7%;99 个赤砂糖样品中没有 1 个超标,合格率 100%。 酵母菌的合格率也很高,在 1378 个白砂糖样品 中有 3 个超标,合格率 99.8%;62 个绵白糖样品 中有 3 个超标,合格率 95.2%;78 个赤砂糖样品 中只有 6 个超标,合格率 92.3%。

菌落总数是食糖卫生质量的一项重要指标, 主要作为判定糖品被污染程度的标志,也可以应 用这一方法观察细菌在糖品中繁殖的动态,以便 为对被检样品进行卫生学评价提供依据。从细菌 学角度来说,制糖生产过程中应尽可能地清除由 甘蔗带来的细菌,并有效地防止细菌在制品中的 生长和繁殖, 以减少损失及保证食糖的卫生质量。 从这几个榨季的检验结果看出,除个别糖厂外, 绝大多数糖厂都能够把食糖质量控制好,既能有 效地清除由原料带来的细菌,同时又很好地防止 了制糖过程中的污染。

霉菌不是分类学上的名词,而是一类丝状真 菌的通称。凡是生长在营养基质上,形成绒毛状、蜘蛛网状或絮状菌丝体的真菌,统称为霉菌。酵 母菌也不是分类学上的名词, 而是指以芽殖为主, 结构简单的一类真菌,是球形的、椭圆形或棒状 的、能够在无氧条件下生长,并能在高浓度糖液 中生存的微生物。霉菌和酵母菌是容易引起糖品 变坏的 3 类重要微生物中的 2 类。由于霉菌和酵 母菌能抵抗热、冷冻以及抗菌素和辐照等储藏及 保藏技术,它们能转换某些不利于细菌的物质, 而促进致病细菌的生长。霉菌和酵母菌往往使食 品表面失去色、香、味。例如酵母菌在新鲜的和 加工的食品中繁殖,可使食品发生难闻的异味; 它还可以使液体发生混浊、产生气泡、形成薄膜, 改变食品颜色及散发不正常的气味等。因此,霉 菌和酵母菌也作为评价食糖卫生质量的指示菌, 并以霉菌和酵母菌计数来判定糖品被污染程度。 很多种类的酵母菌具有高活性酶系统,在某种情 况下能产生大量转化酶,从而引起蔗糖严重的损 失。在我国制糖企业和流通市场曾发生过白砂糖 受霉菌污染而变红和赤砂糖因受酵母菌污染而变 白的情况。

微生物过量除造成卫生问题外,往往也是其 它质量问题的始作俑者。如饮料用糖企业关注的 酸性絮凝物 ABF(acid beverage floc)问题, 便与微生物密切相关。多年的检测发现,虽然有 絮凝物的样品微生物污染未必严重,但微生物污 染严重的样品必然形成絮凝物。 《白糖卫生标准》 GB13104-1991没有对食糖所含的霉菌和酵母菌作 出限量要求, 但在 《食糖卫生标准》 GB13104-2005 中增加了这 2 个项目,一方面是与国际接轨,另 一方面则是提高制糖企业对包括细菌、酵母菌和 霉菌在内的微生物指标的重视程度,在整个生产 过程有效控制微生物质量。从 2006 年和 2007 年 的样品检测结果来看,绝大多数样品的霉菌和酵 母菌均能达到《食糖卫生标准》GB13104-2005 的 指标要求。

(2)2006 年、2007 年是《食糖卫生标准》 GB13104-2005 实施的第 1、2 年,从对糖厂送检 样品的检测结果来看,绝大多数糖厂的样品微生 物参数较好,能够达到标准的要求。上述 2094 个 样品的菌落总数、霉菌、酵母菌平均值也远远低 于标准指标值,不及指标值的 1/10。个别样品的 菌落总数或酵母菌超标,而这些超标样品究竟是 生产过程中微生物质量存在问题,还是在取样或 送样过程中受到污染,还无法定论。食糖中的细 菌可能是从原料带来的(如嗜热细菌) ,也可能是 在制糖过程中受到污染。一些嗜热细菌的芽孢耐 热性很强,在 60~65℃下仍然存活,经过制糖过 程长时间的高温,在 100℃下大部分被杀死,但 也有一部分只是暂时失去活性,停止活动。当温 度降低后,其它条件也适宜时,细菌孢子很快又 会生长和繁殖。 在 《食糖卫生标准》 GB13104-2005 中,白砂糖和绵白糖的菌落总数指标由原来的≤ 350 cfu/g 修订为≤100 cfu/g,要求比以前严格 了很多,而少数企业未能及时采取措施改进生产 工艺和改善生产环境,有效控制微生物参数,造 成产品不合格。

(3)以上所检测的 2094 个样品均直接来自生 产企业,没有经过市场流通,而近几年对市场的 食糖样品抽查结果表明:市场流通、销售的食糖 卫生状况并不令人乐观,这提示着食糖中微生物 的污染往往在运输、储藏或销售过程中产生,所 以食糖生产和流通必须加强各环节的微生物质量 控制。

| [1] | 中华人民共和国卫生部.GB 13104-2005食糖卫生标准[S]. 北京:中国标准出版社,2005. ( 0) 0)

|

| [2] | 梁达奉. 关于白糖和赤砂糖卫生标准修订的一些设想. 甘蔗糖业,2002(3): 46-48. ( 0) 0)

|

| [3] | 梁达奉,余构彬. 我国《白砂糖》国家标准与《国际糖品法典标准》的比对分析. 甘蔗糖业,2004(3): 47-52. ( 0) 0)

|

| [4] | 罗雪云,刘宏道.食品卫生微生物检验标准手册[M].北京:中国标准出版社,1995:184. ( 0) 0)

|

2007

2007