低聚果糖(Fructooligosaccharides,简称 FOS),又称寡果糖,蔗果三糖族低聚糖或蔗果低 聚糖,是指在蔗糖分子的果糖残基上通过β (1→2) 糖昔键连接1~3个果糖基而成的蔗果三糖(1- kestose; 1-kestotriose; GF2)、蔗果四糖 (nystose; 1, 1-kestotetraose; GF3)、蔗果五 糖(1-fructofuranosyl nystose;1, 1, 1-kes- topentaose; GF4)及其混合物,其中葡萄糖基与 果糖基是以α (1→2)糖昔键连接。它广泛存在于 香蕉、洋葱、小麦、大麦、芦笋、菊芋(洋姜) 等[1],尤以耶路撒冷菊芋(16%~20%)、菊芭(5%~ 10%)、芦笋(1%~20%)、韭菜(2%~5%)、大 蒜(3%~6%)、婆罗门参(4%~11%)、洋葱(2%~ 6%)、牛芬(3.6%)、小麦(1%~4%)等为多[2]。 但提取较为困难,且难以批量生产,目前商品低 聚果糖主要是利用生物酶工程技术生产。

低聚果糖是益生元(Prebiotics)的一种,所 谓益生元是一种不易消化的(Nondigestible) 食物成分,在体内可通过选择性促进结肠中某种 或某些细菌的生长和(或)活性,从而促进宿主 健康[3]。低聚果糖不会被人体小肠吸收,能进 人大肠被双歧杆菌选择性地利用,是双歧杆菌增 殖因子,并被发酵产生短链脂肪酸,从而发挥一 系列生理学功能。

据报道,低聚果糖具有促进双歧杆菌增殖,减 少有害细菌[4,5,6]、增加钙、镁吸收,促进矿物质平 衡[7,8]、改善肠菌群,降低血甘油三醋水平[9]、 降低葡萄糖、总胆固醇[10]、不会引起牙齿龋变[11]、 低热值[12]等功能。

中耳炎在青少年中较普遍,尚未有有效的预 防措施。Margaret Ione Halpln Dohnalek, Worthington等公开了一种利用含低聚果糖的制 品来降低中耳炎发病率的方法。临床研究表明每 日服用(Enteral Administration) 0.5~5g这 种不可消化的寡糖(GF2-GF20)可有效降低中耳炎的发病率,聚合度为2-20的半乳糖寡糖、果 聚糖、木糖寡糖也有同样的疗效。可将低聚果糖 (最好是GF2, GF3或GF4)添加到婴幼儿食品(Infant Formular)、少儿饮料(Toddler' s Beverage)、牛奶、酸奶酪( Yogurt )、果汁、蜜 饯及口香糖等或制成片剂或锭剂以便服用。利用 该法来降低中耳炎发病率,减少了用抗生素治疗 中耳炎可能会给人体带来的坏处[43]。

Cavaliere Vesely,Renata Milano报道了一 种纯天然的、有着各种风味的无糖乳酪(Dessert Cream)的制作方法。该乳酪中含有以菊粉为原料 制得的低聚果糖(1%~4%)、果糖(4%~11%)、 牛奶(65%~85%)、小麦粉(Wheat Flour) (3%~6%)、纯牛乳蛋白质(Pure Milk Protein)(1%~5%)4、蛋黄(Egg Yolk)等, 还可添加乳酸杆菌或双歧杆菌、精制奶油(Milk Cream )、异麦芽糖醇。该乳酪适合糖尿病患者及 其他一些对糖的摄人有着限制的特定人群的食 用,有益健康[44]。

嗜酸乳杆菌(Lactobacillus acidophilus )、两歧双歧杆菌、唾液乳酸菌(Lactobacillus salivarius)、婴儿双歧杆菌、 长双歧杆菌、L-谷氨酞胺、N-乙酞氨基葡萄糖 (N-acetyl Glucosamine)加上低聚果糖即为一 益生素(Probiotic)制剂,其中低聚果糖含量 为10%~50% (w/w),尤以20%~30% (w/w) 为佳。可以口服,每日剂量为100~800mg。它 可提高体内粘液外膜的再生能力,促进人体胃肠 道有益菌群生长,恢复肠道微生态平衡[45]。此 外,还有将低聚果糖用于口香糖制作的专利报 道[46]。

菊芋(Jerusalem Artichoke),俗名洋姜, 菊科,向日葵属,多年生草本植物。菊芋原产北 美,经欧洲传人中国。其可食部分一般为块茎, 呈纺睡型或不规则瘤型;皮有红、黄和白色;质 地细致、脆嫩,但鲜食品质不佳。菊芋在中国南 北各地均有栽培;适应性强,耐贫清,耐寒,耐 旱;种植简易,一次播种多次收获,产量极高。 据测定,鲜菊芋块茎中含水79.8%,碳水化合 物16.6%,蛋白质1.0%,粗纤维16.6%,灰 分2. 8%及一定量的维生素。其中,碳水化合物 的78%为菊糖(Inulin)。由此可见,菊芋是一 种极具开发潜力的半野生资源[13]。令人遗憾的 是,到目前为止,中国对菊芋的开发还不能令人 满意。相对而言,世界上其它一些国家,尤其是 一些发达国家,在菊芋资源的开发上已远远走在 了我国的前面。

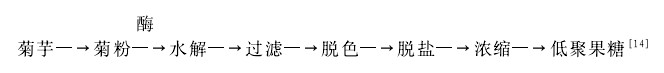

以菊芋为原料酶法一步水解菊粉(又称菊 糖,Inulin)制取低聚果糖具有工艺简单、转化 率高、副产物少等优点。关键在于菊粉酶 (Inulinase)的提取。菊粉酶是β-2-1-D吠喃果 糖水解酶,有许多微生物均能合成此酶。目前国 外研究较多的是酵母、黑曲霉及少数几种细菌, 而国内研究较多的是青酶、黑曲霉和枯草芽抱杆 菌。微生物所产菊粉酶有胞内、胞外酶之分,两 者之分布比例,除了与菌种特性有关外,还与培 养条件有关。菊粉用内切型菊粉酶水解可得到聚 合度为2~8的低聚果糖,具有良好水溶性,除 含蔗果低聚糖外,一般还会混杂少量不带末端葡 萄糖残基的果聚糖。菊粉若用外切型菊粉酶水解 则得到果糖。菊粉酶的产生受到菊粉的诱导,此 外蔗糖也有一定的诱导作用,故培养基中菊粉是 不可少的,一般以4%为适宜。以菊芋为原料酶 法生产低聚果糖的生产工艺如下:

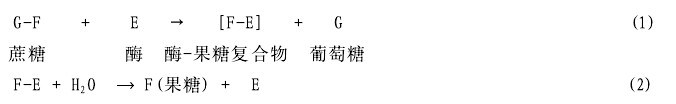

工业上一般由蔗糖经果糖基转移酶 (Fructosyltransferase,EC 2.4.1.9,FTase) 或具有转果糖基活力的β-吠喃果糖昔酶(β- Fructofuranosidase,EC 3. 2. 1.26,FFase) 作用而生成低聚果糖[15]。其机理是利用微生物 在发酵过程中产生的上述酶的催化作用,进行分 子间果糖转移反应而生成低聚果糖。其生物合成 过程如下:

在低聚果糖生物合成的两步反应中,蔗糖即 是果糖基的供体,同时也是受体。在反应(1)中, 蔗糖在酶作用下分解成果糖基和葡萄糖;反应(2) 中,果糖基加水反应生成果糖;反应(3)中,若GFn-1 为蔗糖(n=2),则产物为蔗果三糖,若GFn-1,为蔗 果三糖(n=3),则产物为蔗果四糖,若GFn-1,为 蔗果四糖(n=4),则产物为蔗果五糖[16]。

能利用蔗糖产生低聚果糖的微生物很多,文 献报道能产生上述酶的微生物有黑曲霉 (Aspergillus niger)、米曲霉(Aspergillus oryzae)、节杆菌(Arthrobactersp)、短梗霉 (Aureobasium)等。一个好的酶源应具有以下几 个特征:①高的果糖转移活性;②果糖转移活性 与蔗糖水解活性之比大;③区域专一性高,即所 得的FOS的组分单一;④产酶能力大。可通过选 择碳源浓度、氮源浓度、培养时间、无机盐种类 及其浓度等来提高产酶能力[50]。目前工业上使 用的菌种多为霉菌。

当前能产生催化果糖基转移反应的酶的优良 菌株有:Asp.niger、Asp.niger ATCC 20611、 Asp.niger NRRL 4337、Asp.niger ATCC 9612、 Asp.niger 2003 及Asp.oryzae 等[16] 。

赵玉秀等对米曲霉(Aspergillus oryzae)产 生的β-D-果糖转移酶的分离纯化及酶学性质进 行了研究。将米曲霉发酵液经硫酸铵分级沉淀、 离子交换层析、凝胶过滤及羟基磷灰石吸附柱层 析等步骤,得到了聚丙烯酰胺凝胶电泳均一的低 聚果糖转移酶。得率4.4%,比活力为3515u/mg, 纯化了1555 倍,分子量为78900。其最适pH 为 6.3,最适温度60℃,热稳定性较好,对底物蔗 糖的Km 值为0.65mol/L [17]。

在低聚果糖生产过程中常伴随水解反应,这 对其产率和纯度十分不利。目前对水解反应的认 识尚未统一,可能是具有转果糖基活力的β-呋喃 果糖苷酶同时具有水解酶活力,作用于高浓度的 蔗糖溶液时主要表现为转移酶活力,而作用于低 浓度底物时主要表现为水解酶活力[47];水解产 物也可能是由于β-果糖转移酶将果糖基转移给 水分子的产物;水解反应也可能为是杂酶污染所 致。杨正茂等对低聚果糖产生菌黑曲霉 (Aspergillus niger )SIPI-602 中与低聚果糖生 产相关的酶进行了分离纯化,得到了在SDS-聚 丙烯酰胺凝胶电泳上均呈单带的两种酶: β-果 糖基转移酶与β-呋喃果糖苷酶。前者可将蔗糖 转化成低聚果糖,而后者则催化蔗糖和低聚果糖 的水解反应。用SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳测得 两者的分子量分别为98.86kD 和84.92kD。从一 株低聚果糖产生菌中同时分离得到β-果糖基转 移酶与β-呋喃果糖苷酶,这两种酶分别起转果 糖基和水解蔗糖、低聚果糖作用.说明在黑曲霉 SIPI—602 中催化水解的酶与催化转果糖基的酶 不是同一酶。这样基本可以认为低聚果糖生产菌 中的水解酶活力可能为β-呋喃果糖苷酶污染所 致。研究表明黑曲霉SIPI—602 的β-呋喃果糖 苷酶是通过结合果糖基单元,将β-呋喃果糖苷 键水解,逐个释放果糖。如果将催化水解反应的 β-呋喃果糖苷酶除去,用纯β-果糖基转移酶对 提高转化率和进一步研究高浓度低聚果糖的生产 都具有重要的意义[18,19]。

Jong-Pil Park 等筛选到一新的菌株 Bacillus macerans EG-7,由其产生的果糖转移 酶(FTase)与其他的FTase 有着不一样的性质, 它将蔗糖专一地转化为GF5。粗酶的催化活性具 有滞后效应。添加铵盐(100 mmol NH4NO3)可将 其滞后期从25h 减少为30min,催化活性增加15 倍。若将酶部分纯化,则没有滞后效应。可能是 因为粗酶与某一抑制物结合而产生滞后效应,纯 化可将抑制物除去,因此纯化后的酶无滞后效 应,但添加铵盐(100 mmol NH4NO3)同样可提高 初始的反应速率。这可能是铵盐对GF5 与酶的复 合物的分离速率有影响,才有上述的作用,其具 体机制尚有待进一步研究[20]。

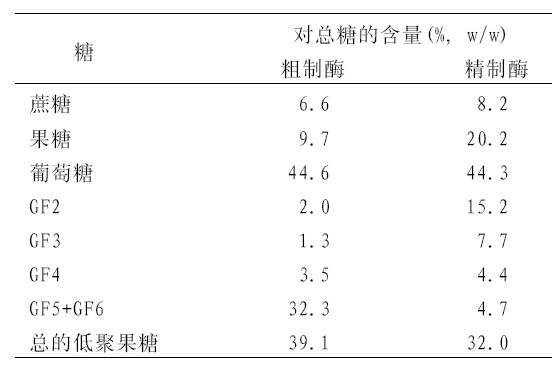

Jong-Pil Park 等还对另一新的菌株 Bacillus macerans EG-6 产生的果糖转移酶 (FTase)进行了分离纯化。酶蛋白被分离纯化63.5 倍,收率为0.8%,分子量为66kDa。pH 为5.0~ 7.0 时稳定,最适pH 为5.0,最适温度50℃。 将该酶作用于蔗糖所得的产物成分与酶的纯化程 度有关(见表1)。

|

|

表1 由粗制的和精制的果糖转移所得到的 低聚果糖中的各种糖含量 |

纯化后的酶只产生GF2、GF3,这可能与该酶 活性位点有关,位点不够大,不足以容纳 GF5 、 GF6。这一特性与曲霉属的果糖转移酶相似[21]。

Sarote Sirisansaneeyakul 等报道了MgSO4 对Aspergillus niger ATCC 20611 所产的胞外 酶与胞内酶的比例的影响。由于Mg2+可促进几丁 质和葡聚糖的合成,从而促进真菌细胞壁的合 成,降低了通透性,因而降低了胞外酶的分泌, 提高了胞内酶的含量。但却可使整个β-Ffase 的活性提高,其原因尚需进一步的研究。为提高 β-Ffase 的产量,培养基中0.2%的MgSO4 最为 适宜[49]。

曹霞等人用日本曲霉(Aspergillus japonicus,AJ56 )的β-D-果糖基转移酶进行转 移果糖基反应生成低聚果糖,该酶促反应的最适 底物浓度为700g/L,最适时间为lh,酶浓度为 5%(v/v)。酶反应的最适温度为50~55℃,最适 pH 值为5.0。低聚果糖占总糖的最高含量达 60.31%。底物浓度对产物得率的影响最大,其 次是酶浓度和酶作用时间[22]。

马莺等人采用来源于米曲霉中的β-D-呋喃 果糖苷酶。米曲霉培养条件简单、培养基的成本 低,提取的β-D-呋喃果糖苷酶是胞外酶,酶的 提取、纯化较容易,低聚果糖的转化率与黑曲霉 中β-D-呋喃果糖苷酶的转化率基本一致。酶反 应的最佳条件为:反应温度35℃,pH 为8.0~ 8.2,酶浓度2.7IU/g(蔗糖),酶反应时间为8h。 低聚果糖的最大转化率为54%,82%的蔗糖被 转化。酶用量和pH 对生成糖产率的影响较大, 而反应时间对生成糖产率的影响次之,反应温度 对生成糖产率的影响最小[23]。

魏远安等人利用深层发酵培养所得的液态 酶,以壳聚糖为载体进行酶的固定化最适宜条件 的研究,选择了制备固定化酶最佳的戊二醛(交 联剂)的浓度,交联温度和交联pH 值。并比较 了将液态酶和固定化酶用于从蔗糖直接合成蔗果 低聚糖时的催化反应效果,以及两者储存的稳定 性。对其酶促反应的特性也进行了探讨。

用液态酶及以该批液态酶制得的固定化酶, 在相同温度、时间的条件下进行催化反应活性对 比试验。二者蔗果低聚糖的生成量明显不同,固 定化酶要比液体酶高。经固定化酶反应后蔗糖 转化率达90%以上,蔗果低聚糖含量达60%左 右[24]。

利用固定化增殖细胞发酵法,优点是可以连 续反应,自动化程度高,操作简便。江波等报道 了固定化黑曲霉增殖细胞生产低聚果糖的研究。 黑曲霉AS0023 菌株生产的果糖转移酶为胞内 酶,因而可使用固定化微生物细胞的方法。一般 选择包埋法,然而包埋黑曲霉菌丝体需破碎菌 体,试验表明,在破碎时会造成酶的流失,或者 酶活遭到破坏,所以江波等采用用海藻酸钙包埋 黑曲霉孢子,黑曲霉孢子经海藻酸钙包埋33 h 后得到的固定化增殖细胞其酶活性达到最高,机 械强度仍保持较高水平(为起始时80%)。最适pH 为5.0,与游离酶相同,最适温度为55℃,比游 离酶高5℃;有害离子对其影响较小,其Km(以 蔗糖为底物)为82 mmol。将固定化增殖细胞装 入填充式反应柱,产品中低聚果糖含量在50%~ 55%,操作一个月活性保持不变。比较琼脂、卡 拉胶、海藻酸钙及壳聚糖等相应的固定化颗粒的 机械强度,包埋性能和热稳定性,认为海藻酸钙 是最佳的包埋材料,琼脂与卡拉胶次之,壳聚糖 最差[25]。

史锋等还研究了用固定化方法,连续化生产 低聚果糖的最佳工艺参数.在D 3.5cm ×50cm 的小型夹套层析柱上,最佳操作参数为pH 6.5, 50℃,体积流量1.3mL/min;扩大到D 5.5cm× 100cm 中型填充床反应器,则为pH 6.5,50℃, 体积流量6.0mL/min;在此条件下产品中低聚果 糖质量分数达53%,连续反应17d 低聚果糖质 量分数保持在50%以上[26]。

由于酶法生产低聚果糖的同时生成了副产物 葡萄糖,阻遏了蔗糖的进一步转化,因而产品中 含有相当量的葡萄糖和未作用的蔗糖。江波等采 用两种固定化方法,在生产低聚果糖的同时,将 副产物葡萄糖异构化或氧化,从而解除了葡萄糖 的抑制作用,制备出高含量的低聚果糖。方法一, 利用戊二醛和丹宁将黑曲霉细胞与葡萄糖氧化酶 交联后与海藻酸钠结合,制成海藻酸钙共包埋颗 粒,从而制得71%的低聚果糖;方法二,又采 用固定化黑曲霉增殖细胞与固定化葡萄糖异构酶 协同作用方法,将50%蔗糖溶液通入柱式反应 器连续生产,产物中低聚果糖和果糖含量分别为 63%和16%。利用方法一可一次同时生产低聚 果糖和去除葡萄糖。其缺点:一是将葡萄糖氧化 成葡萄糖酸与碱(CaCO3)作用后去除,浪费了 糖资源;反应过程需通氧,不利于柱式连续生产。 而选用方法二,经装柱连续-间歇生产一个多月, 固定化颗粒活性保持稳定,因而是生产高含量低 聚果糖的一种新方法[27]。

江波等利用果糖转移酶(Ftase)转化蔗糖制 备普通低聚果糖,然后再通过葡萄糖氧化酶(GOD) 与过氧化氢酶(CAT)的协同作用来消除普通低聚 果糖中的葡萄糖。用GOD 与CAT 协同作用,能完 全消除低聚果糖产品中的葡萄糖,得到86.92 %的低聚果糖。用单一GOD 只能去除少量的葡萄 糖,这是因为GOD 反应过程中积累的H202 对GOD 有很大的失活作用。由于过氧化氢对GOD 的阻碍 作用,使得GOD 无法进一步作用于葡萄糖。所以, 欲得到更高纯度的低聚果糖,必须消除反应过程 中的H202 [28] 。

Sarote Sirisansaneeyakul 等采用 Aspergillus niger ATCC 20611 的β-呋喃果糖 苷酶与葡萄糖氧化酶(EC 1.1.3.4)的混合酶系来 制备低聚果糖。在2L 的发酵罐中,控制温度为 40℃, pH 5.5, 通风速率1vvm,搅拌速率550 r/min, 最初蔗糖浓度为400 g/L, β-呋喃果糖 苷酶与葡萄糖氧化酶的用量分别为10,15u/g 蔗 糖,培育32h。其收率(FOS/GF)达到最大为 0.929,GF2 与GF3 的产率分别为4.97, 5.44 g/h。葡萄糖氧化酶的用量有一最佳值,过多反 而不好[15]。

低聚糖的分离纯化技术,有纳滤分离法、色 谱分离法和微生物分离法(发酵法)。前二种为当 代国际先进的物理分离方法,后—种是利用某种 酵母特性的传统生化分离方法。利用酵母消化低 聚果糖产品中的葡萄糖,可生产出高纯度低聚果 糖。将筛选得到具有较弱转化酶活性的酵母SK 2.003,经培养后添加于总糖浓度为20%的低聚 果糖中,经30℃、250r/min 反应24h,制得纯 度为80.24%的低聚果糖。

由此可见,利用酵母法去除葡萄糖从而制备 高纯度低聚果糖在工业上完全可行。酵母通常都 含有一定量的转化酶活性,它可将蔗糖水解为葡 萄糖和果糖。但是,由于低聚果糖也可被转化酶 作用,因而筛选出低转化酶活性的酵母是该方法 的关键之—。在利用酵母代谢葡萄糖时,酵母产 生的代谢副产物如微量的醇、醛,可能对低聚果 糖产品的风味产生不良影响,需在反应后脱味.

在上述工作的基础上,笔者进一步研究其反 应条件,并在酵母作用后的糖液中加入果糖转移 酶,作用于其中的蔗糖。在50℃、pH 5.5 条件下 反应10h,FOS 质量分数可提高至85.23% [29,30]。

低聚果糖的纳滤分离,目的是去除相对分子 质量180 的葡萄糖、果糖和相对分子质量342 的 蔗糖,使低聚果糖质量分数总含量达95%。孙 蔚榕等人采用二级分离方法。第一级分离选用300 型膜组件,得到高纯度低聚果糖(FOS≥95%)产 品。第二次分离选用200 型膜组件,对透过液回 收三糖及以上的糖,得到普通低聚果糖产品(FOS ≥55%)。二次分离结果合计使低聚果糖收得率 和产品出率达到理想的经济效果。用低聚果糖浆 进行了5 批中试,中试规模低聚果糖200 kg/d 成品糖浆(DS75%)。低聚果糖平均FOS 总含量≥ 95%。

低聚糖纳滤分离纯化与原糖浆本身糖分组成 有很大关系,关键是原糖浆中二糖含量的高低.低 聚果糖中蔗糖含量高,产品纯度很难超过95%。 因此纯度的提高要立足于改进50 型低聚糖的质 量(糖分组成),改进酶转化技术,使蔗糖尽量转 化为低聚果糖,使之纯化倍数少而容易达到目标 纯度.选择适宜的产品纯度也很重要。盲目增加 纯化倍数,要多几倍的运行费用,还会造成低聚 糖有效成分的损失。50 型低聚糖中杂质如菌体、 蛋白质、脂肪、糊精、色素和盐等,可以通过活 性炭吸附、硅藻土助滤和离子交换等予以去除。 也可采用微滤或超滤方式去除。这样纳滤分离才 能顺利进行,且延长纳滤膜的使用寿命。此外, 最好能配套反渗透设备用于回收可消化性糖(葡 萄糖、果糖、蔗糖)作为商品售出[31]。

国内有关低聚果糖的专利不是很多,其中有 涉及到一新的出芽短梗霉菌株(Aureobasidium pullulans )FW9901 的专利。利用筛选到的该菌 株以蔗糖为底物用微生物酶法合成低聚果糖,低 聚果糖的产率可达68.70%。其中蔗果三糖比例 非常高,在总产物与低聚果糖中的比例分别为 56.33%和82%。这一特点对于开发高纯度的单 一组分低聚果糖很有益。此外,该酶的作用效率 高,酶与底物之比为1 [32]。

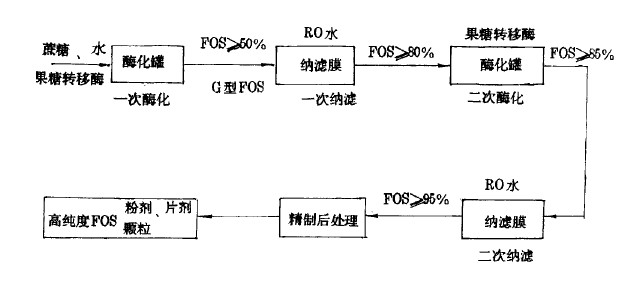

同样以蔗糖为原料, 采用黑曲霉 (Aspergillus niger V. Tiegh)所产的果糖 转移酶(Ftase) 合成低聚果糖。利用纳滤来提高 FOS 中的有效成分GF2,GF3,GF4 的含量,工艺 流程图如下图[33]。

魏远安等人对以蔗糖为原料固定化果糖基转 移酶生产低聚果糖的方法申请了专利。提供了固 定化果糖基转移酶制剂的制备以及利用该酶制剂 进行工业化生产低聚果糖的方法。经筛选得到具 有能分泌果糖基转移酶的优良菌株有黑曲霉 (Aspergillus niger) 、米曲霉(Aspergillus oryzae) 、出芽短梗霉(Aureobasidium pullulans) 、海枣曲霉( Aspergillus phoenicis )、短梗帚霉( Scopulariopsis brevicaulis)。果糖基转移酶经固定化后,可以 提高其利用率。采用分批式反应,可反复使用70 次以上。柱式反应法,FOS 产品不必经过活性碳 脱色,不需离子交换柱脱盐,浓缩后可获得Brix ≥75,固形物中总低聚糖≥50%的FOS 糖浆。整 个工艺简化,操作简单,生产成本明显下降[34]。

还有采用阳离子树脂催化法水解菊糖汁生产 低聚果糖的专利。它是以菊糖汁为原料,流经微 孔强酸性离子交换树脂进行催化反应。截取流出 液前端20%~40%(重量)反应物,再经浓缩 制得。利用该法可一步制得含量超过50%(w) 的低聚果糖[35]。

此外,日本明治制果株式会社公开了一种新 的β-呋喃果糖苷酶及其基因。该酶是具有β-呋 喃果糖苷酶活性且具有高度转移酶活性,能高效 地产生低聚果糖[36]。将FOS 添加到饲料中还可 制得生物活性饲料添加剂,用于提高动物饲料的 营养和利用率[37]。

国外有关低聚果糖的专利较多,涉及有关低 聚果糖的各个领域。

酶学性质的研究 Yong Kun Park 等筛选到 一新的菌株黑曲霉489 (Aspergillus niger 489),具有高效产酶(β-呋喃果糖苷酶)能力, 可通过N-亚硝酸-硝基胍及紫外线诱导基因突变 获得突变株来进一步提高其产酶能力。采用半固 体培养基培养最为经济,培养时的适宜pH 为 5.0~9.5,当pH 为6.0~8.5 时,其酶活达到最 高。用该酶转化蔗糖制备低聚果糖的最适温度为 40~65℃,具有较好的热稳定性,最适酶浓度 为40%~70%(m/m 蔗糖)。得到的产品中包含 GF2,GF3,GF4。由于该酶的转化酶(催化蔗糖 水解为葡萄糖和果糖的一种酶)活性低,导致蔗 糖转化率低(大约60%),产品中包含一定量的 葡萄糖[38]。

Juan Gabriel Arrieta Sosa 等提取了 Acetobacter diazotrophicus 的胞外酶并对其 进行了纯化,确定了酶的性质。对该具有果糖基 转移活性的酶的基因进行了克隆、测序、基因操 作(Genetic Manipulation),以提高重组真核 或原核细胞中该酶的产率。该酶的天然来源及基 因重组来源都可用于生产含果糖基的寡糖和果聚 糖,可用该酶以蔗糖为原料来生产高含量的低聚 果糖,比如GF2,GF4,可作为天然的低热值的 甜味剂[39]。

酶的固定化 Toshiaki Kono 等对 Aspergillus niger ATCC20611 与Aureobasidium pullulans var. melanigenum A-8 ATCC20612 所产的果糖基转移酶进行固定化。固定化酶所用 的材料以多糖类如壳聚糖或苯乙烯-二乙烯基苯 聚合物、环氧聚合物、乙烯基聚合物、苯酚聚合 物为好,壳聚糖衍生物、聚苯乙烯、环氧聚合物、 乙烯基聚合物最好,所用的物质至少含有伯胺、 仲胺、季胺中的一种作为决定固定化效果的官能 团。阳离子交换树脂,吸附树脂及活性碳等在该 法中不适宜。酶的适宜用量为50~3000u/g 载 体。固定化时的pH 取决于酶的稳定性和酶与载 体的亲和力,适宜的pH 为4~9,搅拌0.5~5h。 固定化时的适宜的温度为0~50℃,不需交联剂。 将固定化酶装入柱中,让蔗糖溶液流经柱子。可 采用分批式反应,或利用流化床进行连续化生 产。让20%~70%(w/w)的蔗糖溶液在pH5~8, 温度30~60℃下流经柱子。低聚果糖的产率及 其组成成分可通过改变固定化酶的数量和活性以 及蔗糖溶液在柱中的流速来调节。由此得到的产 品中FOS 含量最高可达62%(w/w 干基)。由该 工艺制得的固定化酶的酶活半衰期(Ghe Halftime of the Immobilized Enzyme Activity ) 可延长2 倍甚至更长,酶活与液态酶相比至少提 高20 倍,固定化酶的载体亦可重复使用[40]。

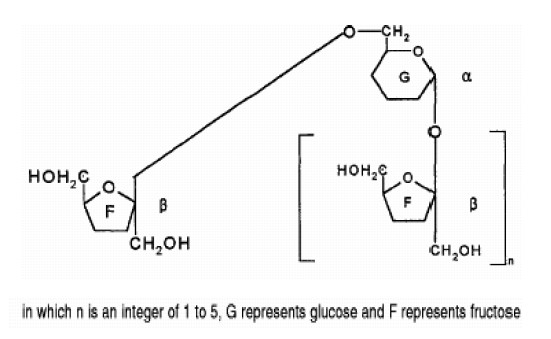

新低聚果糖的制备。新低聚果糖(Neofructooligosaccharides) 是指由6-葡萄糖-β-呋喃果糖基蔗糖(Neokestose;6G- β -fructofuranosyl- sucrose)、6-葡萄糖-β-呋喃果糖基蔗 果三糖(Neonystose; 6G- β -fructofuranosylkestose) 及6-葡萄糖-β-呋喃果糖基霉菌赤藓 醛糖( Neofructosyl nystose; 6G-β-fructofuranosyl- nystose)组成的混合物。由1~3 个 果糖基通过β(2,6)糖苷键分别连接在蔗糖的葡 萄糖残基上而形成的。其结构如图1。

|

图1 新低聚果糖的结构图 |

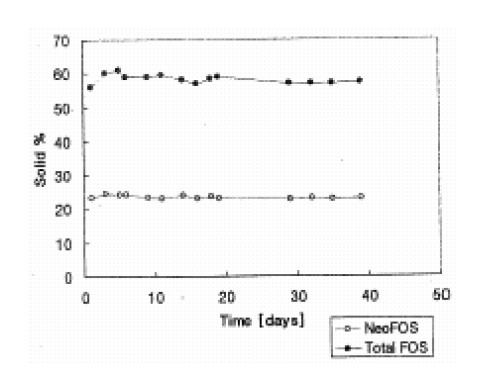

新低聚果糖具有增湿性,甜味清爽,抗龋齿, 低热值,改善肠菌群,提高肠胃免疫力等功能, 因而可应用于甜味剂、功能食品、药物、饲料、 农药等领域。Han,Joon Sang 等对同时生产低聚 果糖与新低聚果糖的工艺进行了研究。比较了分 批式(深层液体发酵法)、固定化酶或固定化细 胞连续生产的优缺点,认为固定化细胞的工艺较 好。因为固定化细胞可较好地保持酶活性,后续 工艺简单。所用菌株为Penicillium citrinum KCTC10225BP,其酶活为1.5u/g 蔗糖。用海藻酸 钙包埋,将固定化细胞装入柱中,让蔗糖溶液流 经柱子进行反应,其最佳反应条件为:蔗糖溶液 °Bx60,蔗糖溶液流速为150~200mL/h,反应温 度45℃。连续反应40d,产品中包含低聚果糖与 新低聚果糖,结果如图2。

|

图2 反应结果 |

整个的低聚果糖(包括低聚果糖与新低聚果 糖)的含量保持在55%~60%。可利用该法进 行工业化生产低聚果糖与新低聚果糖[41]。

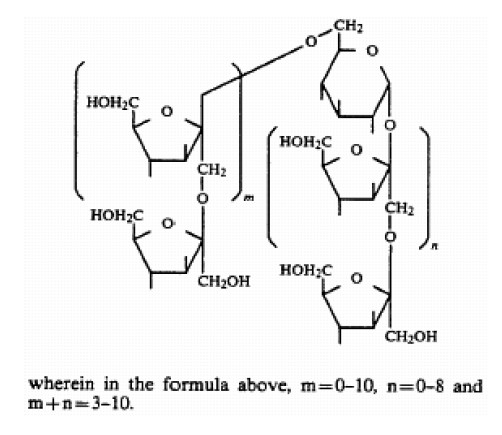

Masayoshi Muramatsu,Fuji 等报道了分支 低聚果糖(Branched Fructooligosaccharides) 的生产方法。分支低聚果糖存在于高等植物中, 如芦笋。它没有还原端,其结构见图3。

|

图3 分支低聚果糖的结构图 |

由于低聚果糖具有膳食纤维的功能及其在食 品、医药、饲料等方面应用的极大潜力,目前开 发低聚糖的努力和竞争已处于白热化程度,围绕 低聚糖而生产的新商品源源不断地投入市场。 1998 年5 月止日本厚生省所批准的108 种特定 保健食品中有43 种加有低聚糖,其中含低聚果 糖的就有11 种[47]。2000 年11 月12 日,美国FDA 正式复函美国GTC 营养品公司,就该公司申请将 FOS 作为公认安全级〔GRAS〕功能食品配料的请 求给予答复,认可FOS 作为公认安全级(GRAS)功 能食品配料,并将结果给予公告。这是迄今为止 第一个正式通过FDA 审核的功能性低聚糖,FDA 批准FOS 作为GRAS 食品配科进入美国市场,可 以说FOS 的安全性和功能已得到世界范围的公 认,也必将进一步推动FOS 作为功能食品配料在 全球食品工业上的应用[48]。近年来添加FOS 的 功能食品的新品种迅速增加,包括乳制品、营养 饮料、高纤维食品、补钙产品、饲料添加剂等。 同时,抗龋齿、洁肠和排毒也是目前世界流行的 保健新概念,所以,在一些口腔用品、减肥产品、 保肝、清肠、养颜产品中都可以看到FOS 的身影。 我国的FOS 生产和应用已经起步,FOS 在食品、 医药、饲料工业的应用得到了长足的发展,可以 预期,FOS 及其相关产品将是新世纪很有发展前 景的新产品和新兴产业。

功能性食品的有效性及安全性需要医学上的 证明,而医学证明需要正确的统计学数据、细胞 或分子水平上的研究、流行病研究及大量的动 物、人体试验,这方面国外做的较多,较全面, 较深入,而国内做的还很不足,需加大这方面的 研究。

目前低聚果糖生产的研究集中于工艺和菌种 两个方面。工艺方面提高酶作用的寿命和稳定性 及去除葡萄糖成为技术的关键。目前国内外已趋 向于采取固定化酶法来使酶使用寿命和作用稳定 性延长。而采用与葡萄糖氧化酶或葡萄糖异构酶 共固定化以及利用酵母来除去反应中高含量的副 产物葡萄糖。此外,利用纳滤分离法、色谱分离 法、膜分离等来提高FOS 的纯度也已成为一种趋 势。菌种方面,要继续筛选酶活高的菌株,深入 研究果糖苷酶、果糖转移酶的调控机理以求获得 最大产量的酶。要加强研究酶的结构,构象、催 化机理,构建基因工程菌并利用蛋白质工程技术 人工设计出高活力,并适宜于生产实际的酶。只 要加强上述关键技术的研究,相信在不久的将来 低聚果糖的开发利用将有重大突破,FOS 作为国 际新一代功能性食品大规模进入我国大众的日常 消费生活已为时不远。

| [1] | R.Mujoo and P.K.W.NG.Physico-chemical properties of bread baked from flour blended with immature wheat meal rich in fructooligosaccharides.J Food Sci,2003,68(8):2448~2452 ( 1) 1)

|

| [2] | 胡学智.功能性低聚糖及其制造概要.工业微生物,1997,27(1):30~39 ( 1) 1)

|

| [3] | Marcel B Roberfroid.Prebiotics and probiotics:are they functional foods?Am J Clin Nutr,2000,71 (6):1682~1687 ( 1) 1)

|

| [4] | 徐营,李霞,杨利国.双歧杆菌的生物学特性及对人体的生理功能.微生物学通报,2001,28(6):94~96 ( 1) 1)

|

| [5] | 罗珍兰,谢继志等.婴儿双歧杆菌对致病菌生长抑制作用的研究.中国乳品工业,1998,26(3):3~6. ( 1) 1)

|

| [6] | 郑建仙,耿立萍.功能性低聚糖析论.食品与发酵工业,1997,23(1):39~46 ( 1) 1)

|

| [7] | Tomio Morohashi,Tsuneyoshi Sano,Atsutane Ohta,and Shoji Yamada.True calcium absorption in the intestine is enhanced by fructooligosaccharide feeding in rats.J Nutr,1998,128 (10):1815~1818 ( 1) 1)

|

| [8] | Sawa Takahara,Tomio Morohashi,Tsuneyoshi Sano,Atsutane Ohta,Shoji Yamada and Ryuji Sasa.Fructooligosaccharide consumption enhances femoralbone volume and mineral concentrations in rats.J Nutr.2000,130:1792~1795 ( 1) 1)

|

| [9] | 罗予,蔡访勤,孟林敏,赵国新.低聚果糖对小鼠肠道菌群、血甘油三酯及血尿素氮的影响.食品科学,2003,24(4):136~138 ( 1) 1)

|

| [10] | Bellis,F,著.陈君石主译.功能性食品的科学.北京:人民卫生出版社,2002:295~301( 1) 1)

|

| [11] | 汪世华,彭利民等.低聚果糖的开发与应用.中国乳品工业,2002,30(2):31~34( 1) 1)

|

| [12] | Judith E.Spiegel,Rebecca Rose,Paula Karabell,Vasilios H.Frankos,and Donald F.Schmitt.Saftey and benefits of fructooligosaccharides as food ingredients.Food Technology,1994,1:85~89 ( 1) 1)

|

| [13] | 孙纪录,贾英民等.菊芋资源的开发利用.食品科技,2003(1):27~29 ( 1) 1)

|

| [14] | 蒋世琼,马丽等.功能性低聚糖的制造与生产技术.食品工业科技,1999,20(3):64~65 |

| [15] | Sarote Sirisansaneeyakul,Sittiwat Lertsiri,Preecha Tonsagunrathanachai and Pairojana Luangpituksa.Enzymatic Production of Fructo-Oligosaccharides from Sucrose.Kasetsart J.(Nat.Sci.),2000,34:262~269 ( 2) 2)

|

| [16] | 许喜林,林庆生.蔗糖原料发酵生产低聚果糖.食品工业科技,1997(4):34~37( 2) 2)

|

| [17] | 赵玉秀,金之男.低聚果糖转移酶的分离纯化及性质研究.中国医药工业杂志,2000,31(6):247~250 ( 1) 1)

|

| [18] | 杨正茂,秦克亮等.β-果糖基转移酶和β-呋喃果糖苷酶的分离纯化.中国医药工业杂志,2002,33(5):219~223 ( 1) 1)

|

| [19] | 杨正茂,赵玉秀等.β-呋喃果糖苷酶的性质研究.中国医药工业杂志,2003,34(3):114~118 ( 1) 1)

|

| [20] | Jong Pil Park,Jun Tae Bae,Jong Won Yun.Critical effect of ammonium ions on the enzymatic reaction of a novel transfructosylating enzyme for fructooligosaccharide production from sucrose.Biotechnology Letters.1999,21:987~990. ( 1) 1)

|

| [21] | Jong-Pil Park,Tae-Kwang OhJong-Won Yun.Purification and characterization of a novel transfructosylating enzyme from Bacillus macerans EG-6.Process Biochemistry.2001,37:471~476 ( 1) 1)

|

| [22] | 曹霞,张伟.微生物酶法制备低聚果糖的研究.食品科学,2000,21(6):31~35 ( 1) 1)

|

| [23] | 马莺,孙建华.β-D-呋喃果糖苷酶合成低聚果糖的工艺研究.食品与发酵工业,2003,29(2):69~71 ( 1) 1)

|

| [24] | 魏远安,马丽等.固定化酶法合成蔗果低聚糖的研究.食品与发酵工业,1995(4):12~16 ( 1) 1)

|

| [25] | 江波,王璋.固定化黑曲霉增殖细胞生产低聚果糖的研究.无锡轻工大学学报,1996,15(1):12~18 ( 1) 1)

|

| [26] | 史锋,江波.连续生产低聚果糖的最佳操作参数.无锡轻工大学学报,2000,19(1):1~4 ( 1) 1)

|

| [27] | 江波,王璋.共固定化生产高含量低聚果糖的研究.食品与发酵工业,1996(1):1~7 ( 1) 1)

|

| [28] | 江波,王璋.双酶法生产高纯度低聚果糖的研究.食品科学,1997,18(9):24~27 ( 1) 1)

|

| [29] | 江波,张涛等.利用酵母提高低聚果糖纯度.无锡轻工大学学报,2001,20(5):445~448,452 ( 1) 1)

|

| [30] | 张涛,江波等.发酵法生产高纯度低聚果糖.无锡轻工大学学报,2002,21(3):230~232,263 ( 1) 1)

|

| [31] | 孙蔚榕,韩亮等.低聚糖的纳滤分离技术.无锡轻工大学学报,2002,21(6):574~578,596 ( 1) 1)

|

| [32] | 中国专利,CN1265422A.0010044 3.3 ( 1) 1)

|

| [33] | 中国专利,CN129075 3A.00130200.0 ( 1) 1)

|

| [34] | 中国专利,CN1335402A.01128345.9 ( 1) 1)

|

| [35] | 中国专利,CN1356 398A.01141379.4 ( 1) 1)

|

| [36] | 中国专利,CN1276008A.98810189.0 ( 1) 1)

|

| [37] | 中国专利,CN1273039A.99114849.5 ( 1) 1)

|

| [38] | 美国专利,US 2003/0082750 A1 ( 1) 1)

|

| [39] | 欧洲专利,EP 0 663 442 A1 ( 1) 1)

|

| [40] | 美国专利,US 5,314,810 ( 1) 1)

|

| [41] | 美国专利,US 2003/0054499 A1 ( 1) 1)

|

| [42] | 美国专利,US 5,334,516 ( 1) 1)

|

| [43] | 欧洲专利,EP 1 254 664 A2 ( 1) 1)

|

| [44] | 欧洲专利,EP 0 970 618 A1 ( 1) 1)

|

| [45] | 美国专利,US 6,468,525 B1 ( 1) 1)

|

| [46] | 美国专利,US 5,425,961 ( 1) 1)

|

| [47] | 潘子明.机能性发酵制品-低聚糖与真菌多糖.生物产业(台湾),2003,14(2):59~65 ( 2) 2)

|

| [48] | 魏远安,姚评佳.蔗果低聚糖——一种新的功能食品配料.食品工业,2002,2:36~37 ( 1) 1)

|

| [49] | arote Sirisansaneeyakul,Sanya Jitbanjongkit,Nararit Prasomsartland Pairojana Luangpituksa.Production of β-fructofuranosidase from Aspergillus niger ATCC 20611.Kasetsart J.(Nat.Sci.),2000,34:378~386. ( 1) 1)

|

| [50] | 孔德力,章学钦.高纯度低聚果糖生产技术的探讨.食品科技,1999,3:27~31 ( 1) 1)

|

2004

2004