随着信息技术的飞速发展,大数据时代悄然来临,其以海量的数据规模、高速的数据流转、多样的数据类型和低价值密度但高商业价值的特点,深刻影响着各行各业的发展轨迹。在教育领域,尤其是地学(地质学、地理学等地球科学相关学科)这一以观测、实验为基础的科学领域中,大数据技术的应用为实验教学模式的革新提供了前所未有的机遇与挑战(李德仁等,2014;李德仁,2016;翟明国等,2018;郭华东,2018;黄炜等,2024)。

与其他自然科学相同,地球科学也经历了从基础到复杂、从直观到抽象、再到技术驱动的研究范式的深刻转变。传统的地学实验主要教会学生如何获取数据,比如进行大量的观测实践类教学:野外调查、鉴定、识别等。在此基础上,进行局部的、区域性的数据处理,如制图、数据整合发布和信息提取等工作(侯建民等,2008;丁晶等,2024)。然而,地球科学的观测尺度应从全球尺度出发,才能获得整体的认识,因而如何将分散的、抽样的数据汇集起来,供全球科学家和地学学生进行反复处理,成为摆在地学教育面前的一项重要课题。

大数据分析技术和工具,如Hadoop(White,2009)、Spark(Meng et al,2016)等的出现,使得数据处理和分析的效率与精度得到大幅提升。在高校相关地学实验教学中,学生可以利用这些工具对海量数据进行挖掘和分析,培养数据驱动的科研思维和方法论,为解决复杂地质问题提供科学依据。这一过程不仅体现了人类对自然界认知的逐步深化,也彰显了科技进步对教育模式革新的强大推动力。本文旨在探讨大数据时代背景下的地学实验教学模式的创新探索与实践路径。

1 大数据时代对地学实验教学的影响 1.1 地学研究尺度决定了仪器观测数据的重要性地球科学作为一门综合性极强的学科,其研究深度和广度均体现了显著的多尺度特性。这种多尺度不仅体现在地学现象的空间范围上,还涵盖了时间尺度、观测技术、数据分辨率以及理论模型等多个维度。

(1)空间尺度。地球科学的研究范围从微小的矿物晶体、土壤颗粒,延伸到广阔的海洋、大陆板块,乃至整个地球系统,甚至与地球相互作用的宇宙空间。这种空间尺度的多样性,使得地球科学能够深入探究从微观到宏观的自然现象和过程,例如分子级别的化学反应对岩石形成的影响,或者大陆漂移对地球表面地形地貌的塑造。基于地学研究需要和徐光宪(2002)的研究,将空间尺度划分如下:①宇观:看(肉眼)不全,摸(徒手)不全,必须借助天文方法或者地图,对应全球。②宏观:看不全,摸不全,必须借助于大范围地图,对应洲际区域。③中观:看得见,摸得着,是其他尺度观察的基础,对应露头和手标本。通常从该尺度入手,也是一种抽样调查,需要不断积累数据。④微观:看不清,不能摸,必须借助显微镜进行观察,对应矿物。⑤渺观:看不见,摸不着,即使使用显微镜也不能观察,必须借助更高倍数的电子显微镜或化学方法,对应元素、原子等。可见,即便是对于人类寿命范围内相对静态的岩石圈,也只有中观、微观和缈观尺度的研究可以被个人或者某一个机构独立完成,宏观和宇观尺度的研究则必须联合全球地球科学家共同开展,通过共建数据、共享数据才可能完成全面的系统研究。

(2)时间尺度。地球科学研究层次同样丰富,既可以面向瞬息万变的气象现象,如台风、暴雨的生成与发展,也可以追溯地质历史的长河,探讨数亿年前生物演化、地壳运动等重大事件对地球环境的影响,更可以监测链接内外圈层的地表过程,如地震、火山、崩塌、滑坡、泥石流等对人类生产生活的巨大威胁。这种跨越亿万年的时间视野,使得地球科学家能够构建出地球历史的宏伟画卷,并预测未来可能发生的地质和环境变化。因而地球科学的时间尺度以地质年代表而言,单位可以有:宙、代、纪、世、期(Gradstein,2012);以日常计时而言可以有:千年、百年、年、月、日、时、分、秒。

综上所述,地学研究的尺度决定了其为一个多时空尺度学科。这种多尺度特性不仅体现在研究对象的空间范围和时间跨度上,还贯穿于整个研究过程中所使用的观测手段、数据时空分辨率以及理论模型等多个方面。地球科学的野外调查,尤其是现场观测,往往都是抽样调查,不同时空尺度的数据整合与分析就显得至关重要。因而地学实验教学模式必须在传统观测实验中增加一个新的方向:数据整合分析,即将抽样调查数据汇集或者放置在全球数据库中去分析处理,从而实现全数据而非随机抽样数据的研究。

1.2 大数据技术促进了地学研究范式的转变在大数据技术出现之前,地球科学与其他自然科学相同,均历经实验科学、理论模型构建和计算模拟3大范式(Tolle et al,2011;邓仲华等,2013)。

第一范式:实验科学。在这一阶段,地学实验教学主要通过直接观察和实验操作来探索自然现象。学生通过亲手操作实验设备,观察并记录地质现象、岩矿标本、地理现象的变化,逐步构建起对地球科学的初步认识。实验过程强调了直观体验和实践操作的重要性,为后续理论学习奠定了坚实基础。

第二范式:理论模型构建。随着知识的积累,地学实验教学逐渐转向理论化,开始利用数学模型、物理模型等工具对观测到的现象进行归纳总结,以解释其背后的规律。这一范式下,学生不仅要进行实验操作,更要学会构建理论框架,理解模型背后的假设和推理过程。例如,在地质学实验中,学生可能通过建立板块构造模型来解释地震、火山活动的成因;在地理学实验中,则可能运用气候模型预测区域气候变化趋势。这一过程培养了学生的逻辑思维能力和理论建构能力。

第三范式:计算模拟。进入计算科学时代,地学实验教学充分利用了计算机技术和数值模拟方法,实现了对复杂自然现象的高精度模拟。如模拟断层断裂扩展过程可以帮助科学家在实验室环境中预测断层的影响范围;而天气预报则依赖于高性能计算机对大气运动方程的求解,实现了对未来天气的精准预测。在这一范式下,学生不仅要掌握传统的实验技能,还要学会使用编程语言和模拟软件,开展计算实验,分析模拟结果。这一过程培养了学生的计算思维和数据处理能力。

然而,以上3大范式一般是在不断细分基础上取得结构化的知识体系。现阶段,海量时空数据的增长以及大数据技术的发展,使得地学研究走向第四范式:数据密集型科学(The fourth paradigm:data-intensive scientific discovery,Tolle et al,2011)。当前,大数据、小数据的界限正在被消除,取而代之的是“全数据”或全量数据,也就是所有数据(张旗等,2018),这种方式转变促使地球科学从理论驱动走向数据驱动。比如,未来在地学领域,将有可能用全量实时数据来监测、探测地球各大圈层的变化过程,并对其进行全局分析,从而大幅提升对地观测的效率,实现地球系统科学的研究目的。

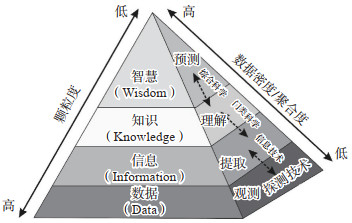

2 基于大数据的地学实验教学模式构建与实践 2.1 数据驱动的实验教学闭环体系自然科学认知过程的DIKW模型是描述人类如何从数据中提炼信息、进而形成知识、最终获得智慧的层次结构模型(Ackoff,1989;Wognin et al,2012;Peters et al,2024)。该模型将认知过程划分为4个主要层级:数据(Data)、信息(Information)、知识(Knowledge)和智慧(Wisdom)(图 1)。DIKW模型较好描述了自然科学认知过程的层次结构。从原始数据出发,通过分析和处理形成有意义的信息,再进一步提炼和应用信息形成知识,最终通过不断实践和反思获得智慧。这一过程是不断深化的认知过程,也是自然科学研究的核心所在。在此基础上,认为自然科学,尤其是地球科学,应按照该模型进行闭环式教学。闭环式教学方法是指,教师通过设计学习任务,学生按照预设的学习过程主动参与、探索和实践,在与教师、同伴和外部资源的互动中,完成知识的习得和能力的提升。

|

图 1 自然科学认知过程的DIKW金字塔层次模型 Fig.1 DIKW pyramid hierarchical model of natural science cognitive process |

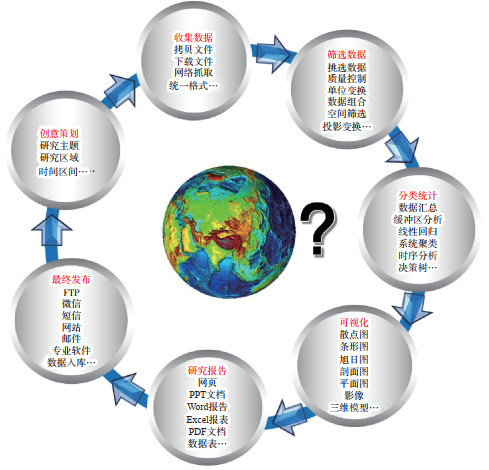

数据驱动的地学实验教学闭环是一个将数据采集、分析、应用与反馈紧密结合的过程(图 2),旨在提高实验教学的效率和效果,加深学生对地学知识的理解和应用能力。

|

图 2 数据驱动的地学实验教学闭环示意 Fig.2 A closed-loop diagram of the data-driven geoscience experimental teaching process |

(1)创意策划。按照研究目的、主题设定研究区域,其往往是多尺度衔接的,如:一个土壤采样点、一个地质体、一个湖泊,应放置在更大系统中去考察,此时需要研究背景的土壤分布图、地质图、或者水系分布图等。

(2)数据收集或采集。在大数据时代,应充分利用数据挖掘和数据抓取等信息技术,将分散的、多源异构数据进行整合。可借助互联网和信息系统,在全球范围内,快速收集所需时空范围的已有观测数据,若相关数据缺失,则需要进行数据观测,以免重复投资,浪费人力财力。

(3)数据筛选。原始数据往往是多源的、多元异构的、良莠不齐的、有缺项的、有重复的,需要移除不相关记录,降低数据处理和存储的复杂性,去除错误、重复或无效数据,提升后续分析的准确性。根据研究目标,选择特定数据子集进行深入分析。数据筛选方法多种多样,常见方法有:条件筛选、排序筛选、公式函数筛选、可视化筛选、投影变换等,具体筛选时取决于所使用工具(如Excel、SQL、Python等)和数据自身特点,应明确筛选标准,备份原始数据,理解数据结构和关系,考虑数据完整性。

(4)分类统计。分类统计包括数据汇总、缓冲区分析、线性回归、聚类分析、时序分析和决策树分析等。

(5)可视化。可视化是一种数据成图过程,对于数值化数据,通常可以形成散点图、三角图、蛛网图、条形图、旭日图、平面图和剖面图等。

(6)研究报告。在形成表格、图件和文字解释说明后,可以按照一定图文组织格式,以网页、演示文稿(幻灯片)、Word报告及各类变种如PDF等进行成果报告发布。

(7)最终发布。在互联网推动下,将不同格式的报告发布到网站、电子邮箱、即时通讯工具以及网络空间等存储平台。

总之,数据驱动的地学实验教学闭环是一个以数据为核心、以持续改进为目标的实验教学体系。通过该闭环体系的实施,可以显著提升实验教学的效率和质量,促进学生对地学知识的深入理解和掌握。

2.2 实验教学内容的重构大数据时代为地学实验教学提供了海量数据资源,包括各种地理现象的时间序列数据、空间分布数据以及多源异构数据等。数据资源的多样性为深入探究地理现象的内在规律和机制提供了可能。同时,大数据技术的应用改变了数据获取方式,使得数据获取更加便捷、高效和准确。因而在大数据时代背景下,地学实验教学内容亟需进行重构。首先,教学内容应融入更多真实的地学数据和案例分析,使实验教学更加贴近实际;其次,教学过程中应注重提升学生的数据素养和分析技能,使其能够精通数据处理和分析的技术手段。地学实验教学内容不仅应涵盖观测实验环节,还应增设大数据技术环节。在研究过程中,数据驱动的地球科学实验教学应以数据集为研究对象,以计算机为研究工具,以数学模型、机器学习等为研究方法,并将相关性作为主要研究目的,而非仅关注因果关系。

2.3 实验教学方式的创新在地学实验教学中,结合大数据技术,可采用线上线下相结合的教学方式。线上教学环节,可借助在线学习平台和虚拟实验室等技术手段,为学生提供多样化的教学资源,并设计个性化的学习路径;而线下教学,则可通过实验室操作和小组讨论等方式,加强学生的实践能力和团队协作精神。

2.4 实验教学评价的改进在实验教学评价领域,可以引入数据驱动的评价方式。通过对学生的实验过程、数据分析和结果展示等环节的量化评价,可以更加客观、准确地评估学生的学习效果和实验教学质量。同时,可以根据学生的反馈和评价结果,对实验教学内容和方式进行持续改进和优化。

3 地震全球分布教学实施案例传统的地震全球分布教学实际上仅限于教师单向讲授的教学模式,缺少实验教学环节,无法构成真正的教学闭环。本次将全球地震分布的教学过程细分为以下环节:

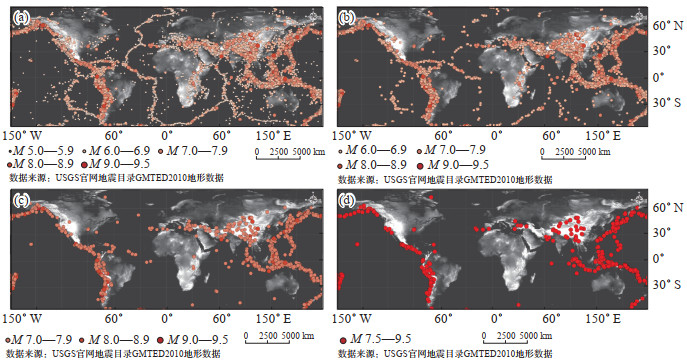

(1)数据收集。收集并整合全球范围内的地震数据,构建地震大数据(全数据)(图 3);该环节是地学研究工作的开端,若数据存在缺失,则需重新开始,逐步进行观测。此外,必须依靠地学人共建共享,才能构建全面、宏观、系统、及时的数据体。其涉及广泛收集并精心整合全球范围内的地震数据,包括时(时间)、空(地理位置和震源深度)、强(震级)三要素等关键信息。这些数据通过先进的监测网络实时获取,经专业团队处理与分析,最终建立一个全面、详尽且实时更新的地震数据库。大量历史地震仍需通过地质调查、走访等手段进行定性判断。这不仅为地震学家提供了研究地震活动规律、预测潜在地震风险的宝贵资料,而且对于政府决策、紧急救援及公众安全教育等多个领域具有重要价值,对于减轻地震灾害影响具有重要意义。

|

图 3 地震全球分布教学示意图 (a)全球5.0级以上地震地理分布;(b)全球6.0级以上地震地理分布;(c)全球7.0级以上地震地理分布;(d)全球7.5级以上地震地理分布 Fig.3 Teaching diagram of global distribution of earthquakes |

(2)信息提取。运用数据挖掘、可视化等技术手段,将复杂的地震数据转化为直观、易懂的图表和动画。具体到本实例,教师指导学生下载全球仪器记录地震数据,并在GIS软件中按照不同震级,设置5.0≤MS<6.0、6.0≤MS<7.0、7.0≤MS<8.0、8.0≤MS<9.0五个档级,赋予不同图例,呈现在全球海陆轮廓DEM图上(图 3)。

(3)知识理解。在此基础上,可指导学生提取如下信息:地震分布在板块边缘;因大洋中脊是扩张环境,表现为正断层系统,不具备发生7.5级以上强震和巨震的能力(图 3)。在缺乏上述全部数据的情况下,将无法掌握这些关键知识点。

(4)规律预测。根据知识推理得到的认识,可进一步推断,大陆内部正断层系统可能不具备发生7.5级以上地震的能力。该实验提出一个问题:正断层系统能否触发7.5级以上地震,大陆内部正断层已经厘定为7.5级以上震级的历史地震是否正确。事实上,近年来,研究人员对历史地震调查记载的1556年1月23日华县8¼级地震(顾功叙,1983)有较大争议,计算证明其震级调查结果可能是错误的,地震地质调查表明华县断裂最大发震能力仅为7.5级(Feng et al,2020)。这也从一个侧面印证,通过全球地震数据统计得出的认识具有重要的参考价值。

在本教学案例中,笔者设计了互动式实验项目,不断增加地震震级,减少地震数据,让学生在大数据和地学信息系统的实验环境中探索地震分布特征、成因机制及影响因素。该教学实验的启示是,在大数据时代,更倾向于全数据的统计分析,关注的是变量间的相关关系,而非传统意义上的因果关系。在教学中应充分利用全部数据,以压倒式的统计分析规律重新思考既有认知和理论,启发学生的批判性思维,带着科学问题重启实际调查和研究,以达到创新性人才培养的目的。

4 实施效果评估与展望通过实施基于大数据的地学实验教学模式探索,有望取得显著成效。原因如下:学生的实践能力和创新精神得到有效提升,可以更好地理解和分析地学现象;实验教学的效率和质量得到显著提高,为地学教育的发展注入新的活力。然而,大数据时代下地学实验教学模式的探索与实践仍面临一系列挑战。例如,如何确保数据的安全性和隐私性以及如何提高学生的数据素养和分析能力等。未来,将就以上问题继续进行深入研究,进一步完善和优化基于大数据的地学实验教学模式,为地学教育的发展贡献更多力量。

当前亟待开展如下工作:

(1)构建大数据驱动的实验教学平台。开发集数据采集、存储、处理、分析于一体的地学实验教学平台,整合各类地质、地理数据资源,为师生提供一站式数据服务。通过平台,学生可以自主设计实验方案,利用大数据工具进行数据分析,实现从数据到信息,再到知识的转化。

(2)强化虚拟仿真实验教学。利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,构建高度逼真的地质构造、地理环境虚拟模型,使学生在虚拟环境中进行实验操作,模拟复杂地质过程,尤其是地震、火山、海啸、崩塌、滑坡、泥石流、洪水、极端降雨、地面沉降、林火等地质和生态灾害过程。这种方式不仅能有效降低实验成本,还能保障实验安全,提高学生的动手能力和创新思维。

(3)实施项目式学习。结合大数据时代的实际需求,设计跨学科、综合性的地学实验项目,如气候变化与地质灾害关联性研究、区域地质资源勘查与评估等。鼓励学生以团队合作的形式,利用大数据技术解决实际问题,培养团队协作能力和解决复杂问题的能力。

(4)加强师资队伍建设。提高教师对大数据技术的理解和应用能力,组织专项培训,引入相关专家学者参与教学,构建一支适应大数据时代需求的地学实验教学师资队伍。

5 结论以地震全球分布教学为例,通过数据获取、信息提取、知识创新和规律凝练等闭环式的DIKW学习模式,得出如下认识:

(1)传统的地学实验教学往往受限于数据获取、处理和分析的能力,导致实验教学效果不佳,无法满足现代地学教育的需求。随着大数据技术的快速发展,地学实验教学迎来新的发展机遇。大数据不仅可为地学实验提供海量数据资源,还可通过数据分析和可视化技术,帮助师生更好地理解和分析地学现象。

(2)受场地、设备、资源等因素限制,传统地学实验教学往往难以开展大规模、多样化的实验活动。大数据技术的引入,使得远程实验、虚拟仿真实验成为可能,打破了时空限制,拓宽了实验教学的边界,提高了教学的灵活性和效率。

(3)大数据驱动的地学实验教学模式,必须实现数据的共建共享,唯有如此,才能为地学领域的创新提供广阔的空间和无限的可能。通过构建大数据驱动的实验教学平台、强化虚拟仿真实验教学、实施项目式学习以及加强师资队伍建设等措施,可以有效提升地学实验教学质量和效果,培养更多具备数据素养、创新思维和实践能力的高素质地学人才,为地学研究和社会发展贡献力量。未来,随着大数据技术的不断发展和应用,地学实验教学模式的创新之路将不断拓宽。

邓仲华, 李志芳. 科学研究范式的演化——大数据时代的科学研究第四范式[J]. 情报资料工作, 2013(4): 19-23. |

丁晶, 李丽, 高也, 等. FDSN服务鉴权的设计与实现[J]. 地震地磁观测与研究, 2024, 45(3): 161-167. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2024.03.021 |

顾功叙. 中国地震目录[M]. 北京: 科学出版社, 1983.

|

郭华东. 地球大数据科学工程[J]. 中国科学院院刊, 2018, 33(8): 818-824. |

侯建民, 刘瑞丰, 赵京轶, 等. 基于WebGIS的地震目录数据发布系统研究[J]. 地震地磁观测与研究, 2008, 29(2): 106-111. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2008.02.019 |

黄炜, 吴昀璟, 余辉, 等. 生成式人工智能技术在实验教学中的应用——以数据科学实验为例[J]. 实验室研究与探索, 2024, 43(9): 122-128. |

李德仁, 张良培, 夏桂松. 遥感大数据自动分析与数据挖掘[J]. 测绘学报, 2014, 43(12): 1211-1216. |

李德仁. 展望大数据时代的地球空间信息学[J]. 测绘学报, 2016, 45(4): 379-384. |

徐光宪. 物质结构的层次和尺度[J]. 科技导报, 2002(1): 3-6. |

翟明国, 杨树锋, 陈宁华, 等. 大数据时代: 地质学的挑战与机遇[J]. 中国科学院院刊, 2018, 33(8): 825-831. |

张旗, 周永章. 大数据助地质腾飞: 岩石学报2018第11期大数据专题"序"[J]. 岩石学报, 2018, 34(11): 3167-3172. |

Ackoff R L. From data to wisdom[J]. Journal of applied systems analysis, 1989, 16: 3-9. |

Feng X, Ma J, Zhou Y, et al. Geomorphology and Paleoseismology of the Weinan Fault, Shaanxi, Central China, and the Source of the 1556 Huaxian Earthquake[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2020, 125(12): e2019JB017848. |

Gradstein F M. The geologic time scale 2012[M]. Amsterdam: Elsevier, 2012.

|

Meng X R, Bradley J, Yavuz B, et al. Mllib: Machine learning in apache spark[J]. Journal of Machine Learning Research, 2016, 17(1): 1235-1241. |

Peters M A, Jandrić P, Green B J. The DIKW Model in the Age of Artificial Intelligence[J]. Postdigital Science and Education, 2024, 1-10. |

Tolle K M, Tansley D S W, Hey A J G. The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(8): 1334-1337. |

White T. Hadoop: The definitive guide[M]. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc, 2009.

|

Wognin R, Henri F, Marino O. Data, information, knowledge, wisdom: A revised model for agents-based knowledge management systems[M]. Boston, MA: Springer, 2012: 181-189.

|

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46