地磁场对于保护地球生物免受外来强辐射伤害至关重要。人类对地球磁场的观测研究可追溯至15世纪,通过对磁偏角和磁倾角变化的持续研究,发现磁北极位置并非固定不变,而是随时间推移而变化,对磁偏角进行及时修正,能够有效减少因航海方向错误导致的迷航现象(Arneitz et al,2021)。随着科技的不断进步和地球磁场观测技术的不断优化,研究者们对地球磁场的认识逐渐深化。地磁场的短周期变化通常源于地球外部因素,其可引发地表地磁场的相应变化,如磁暴引起的磁异常等现象,而长周期变化则主要由地球内部因素引起(郭凤霞等,2007)。值得注意的是,20世纪以来地磁场出现显著变化:偶极磁场快速衰减,非偶极磁场增强并向西移动,南北和东西半球间磁场不对称性加剧。以上这些变化现象与地磁极性反转前的典型特征高度相似(郭斐等,2017)。

地磁场的长期变化机制一直是地球物理学研究的核心问题。现有研究表明,这种变化主要受控于地核磁流体运动与发电机效应的相互作用(郭凤霞等,2007;郭斐等,2017)。从物理机制来看,当地核导电流体在复杂运动过程中切割磁力线时,会产生自维持的电流系统(Roberts et al,2000),这种地球发电机效应不仅维持着基本磁场(Christensen et al,1999),更驱动着磁场的长期演化(Christensen et al,2007)。在此过程中会有大尺度磁异常区出现,这些“磁斑”结构将向地表逐渐延伸,显著改变磁场的空间分布特征(郭凤霞等,2007)。通过对国际地磁参考场模型(IGRF)的分析,研究者发现非偶极磁场表现出明显的空间异质性(郭凤霞等,2007)。这一发现具有重要的理论意义:在地磁北极区域,非偶极分量导致总磁场持续减弱,且这种削弱效应随深度增加而放大,而在南极区域则表现为较弱的增强效应(郭凤霞等,2007)。这种不对称性暗示着地核流体运动可能存在显著的半球差异。从时间演化来看,非偶极场的强度变化呈现出明显的阶段性特征(郭斐等,2017)。据郭斐等(2017)的研究,该变化在1700年前呈快速衰减,之后衰减速率相对缓慢,大约自1780年后开始增强,1900年后呈加速增强趋势,此与核幔边界(CMB)物质对流加速有关。增强的对流可能破坏地核中的大型对流环结构,削弱偶极场主导地位,甚至引发极性倒转(郭斐等,2017)。最新的地球发电机模型(Davieset al,2020)成功再现了过去10万年的地磁场变化特征,不仅验证了理论模型的可靠性,更为深入理解地磁倒转的物理机制提供了重要线索。

此外,地幔的热状态和核幔边界的物理化学性质对地磁场变化具有重要影响(徐文耀等,2006)。徐文耀等(2006)通过分析地磁场数据,发现地磁场的变化速率存在一个约30年的周期性波动,这与地球内部的动力学过程密切相关,特别是与地球外核中的流体运动有关。Biggin等(2012)研究指出,在10 Ma—100 Ma(百万年)的时间尺度上,地幔动力学过程(如俯冲板块、地幔柱活动和真极移)可通过改变核幔边界(CMB)的热流分布,间接影响地磁场行为。这一观点得到Livermore等(2020)的支持,即:2005年后,北磁极以每年50 —60 km的速率向西伯利亚方向加速漂移,该活动应与加拿大和西伯利亚下方核幔边界处的大尺度负磁通区变化密切相关。Aubert等(2013)探讨了2种依赖内核机制解释的地磁场长期变化,即:引力耦合使得外核产生环流、内核增长差异化使得外核中的不对称浮力释放,进而扭曲环流;这种对核心对流自下而上的异质驱动机制主导了地幔热异质性的自上而下驱动,并将磁变化局限于以大西洋下方为中心的纵向扇区。

地磁场分布演化是一个多尺度耦合的复杂过程,除受地球内部地核磁流体运动、发电机效应以及地幔动力学过程等内源因素主导外,还与太阳风等外部空间环境存在联系。从驱动机制来看,地核磁流体运动产生的主磁场与核幔边界热化学过程共同决定了地磁场长期演化的基本框架,而太阳风—磁层相互作用则通过电流体系重组调制着地磁场的短期扰动特征。李雨淙等(2023)基于北半球100多个地磁台站的观测数据,揭示了太阳风—磁层相互作用通过多种电流体系重组对地磁场产生系统性调制,即磁暴期间环电流是导致中低纬度北向磁场减弱的主因,高纬度地区霍尔电流对磁场扰动的支配地位较强。

地磁场变化对近地空间环境和人类活动具有深远影响。一方面,它为空间天气预警和地磁导航提供了重要依据;另一方面,其长期变化趋势可能预示着更深刻的地球系统变化。Courtillot等(1982)提出,地磁变化可能与地球自转速率和气候指标存在关联,指出可以使用地磁长期变化来预测气候变化。高精度地磁场研究在多个领域展现出应用潜力,包括空间天气预警、地磁导航优化等(于文强等,2024)。地磁长期变化和磁暴会干扰地磁匹配导航,需通过实时校正提升精度(乔玉坤等,2012)。本文通过IGRF模型计算并分析了1590—2023年中国主要省会城市的地磁场数据,主要研究中国境内地磁场的长期变化趋势,试图解释近年来中国西北和东北地区出现的极光现象,并对未来地磁场持续变化对人类生活的影响提出预警。

1 地磁场数据计算及验证本研究所用地磁数据由美国环境信息国家中心(NCEI)和英国地质调查局(BGS)共同开发的世界地磁场模型(World Magnetic Model,即WMM)计算获得,是目前国际民用和军用地磁导航、方位确定和航向参考系统的标准模型(IGRF),归属美国国家地理空间情报局(NGA)和英国国防地理中心(DGC)。在利用IGRF模型计算1590—2023年地磁场参数过程中,其中1590—1900年采用gufm1模型,1890—1900年由gufm1模型平稳过渡到IGRF。2个模型生成的地磁场数据已由NCEI和BGS(2019)验证为正确的,其中gufm1是由Jackson等(2000)基于大量历史磁场观测数据汇编而提出的地核—地幔边界磁场的新模型。

地球磁场由多种来源组成,但主磁场由WMM(世界地磁模型)确定。迄今为止,WMM的主要贡献源自地球液态铁外核产生的磁场,被称为“核心场”。地壳和上地幔中的磁性矿物仅产生局部贡献。尽管由海水和环境磁场引起的电流所产生的磁场相对微弱,但其影响依然显著。这些源自“内部”的磁场均被纳入WMM。而由上层大气和近地空间电流引发的磁扰动,及其在地球和海洋中诱发电流产生的二次内部磁场,则被视为扰动场,并未包含在WMM之内。

通过将磁势展开为12阶的球谐函数进行WMM的理论计算,可知最小波长分辨率为360°/(12×13)0.5≈28.8°,对应地球表面约3 200 km(Backus et al,1996)。WMM主要针对那些不属于扰动场且空间波长超过30°的内部磁场进行建模,涵盖整个核心主磁场以及地壳和海洋场的长波长部分。地球的核心磁场同样呈时变特性,其中部分变化呈非线性,因此模型参数需每隔5年更新1次,现已更新至2020—2025年,记为WMM 2020模型。有关该模型更新的理论公式和系数,详见美国国家海洋和大气管理局的技术报告:美国和英国2020—2025世界地磁场模型(Chulliat et al,2020)。

为验证基于WMM计算的地磁场数据在中国区域是否依然准确,抽取部分地磁台年平均观测数据(https://geomag.bgs.ac.uk/operations/observatories.html)进行偏差估计。以入选国际地磁台站的长春市地磁台为例,取1957—1978年该观测站年度平均值查询结果(表 1),与WMM相同年份地磁场七分量进行相对误差计算,得到最大误差分别为:磁偏角2.47%、磁倾角0.30%、水平分量0.5%、总磁场0.04%、北向分量0.57%、东向分量1.9%、垂直分量0.14%,均小于5%的观测误差要求,说明基于WMM模型计算的中国境内地磁场数据是可靠的。

| 表 1 长春地磁台站观测数据 Table 1 Observation data from Changchun Geomagnetic Station |

在区域地磁场研究中,选取我国30多个省会城市进行地磁场参数计算,探讨地磁偏角D、磁倾角I和磁总场F在全国范围的变化规律。为展示地磁参数的时变特征,将选取具有代表性的城市进行对比分析。

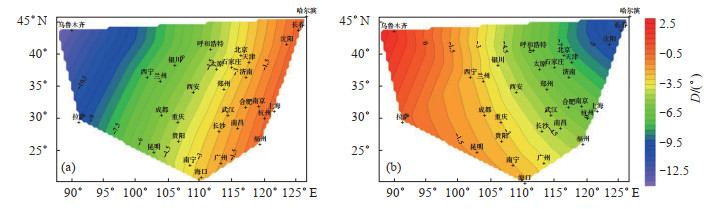

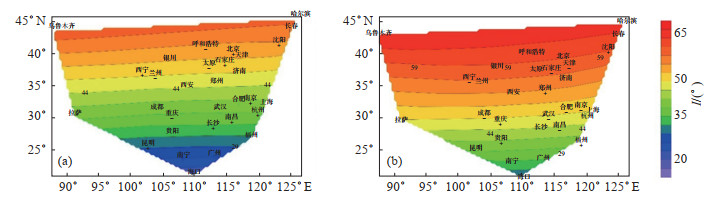

2.2 磁偏角与磁倾角的变化特征在地磁场七要素中,磁偏角D和磁倾角I是描绘地球磁极变化轨迹的最佳参数。整理并计算1590年和2023年全国省会城市磁偏角和磁倾角数据,分析数据变化,见图 1、图 2。

|

图 1 全国磁偏角变化 (a)1590年;(b)2023年 Fig.1 Variation of magnetic declination angle in China |

|

图 2 全国磁倾角变化 (a)1590年;(b)2023年 Fig.2 Changes in magnetic inclination across the country |

全国磁偏角总体特征(图 1)如下:1590年南北方向磁偏角变化不大,但东西方向差异较大,其中西北地区约-13.5°(负号表示西偏),而东北部地区约0.5°(正号表示东偏);2023年西北部地区磁偏角约2.5°,而东北部地区约-11.5°。意味着西北部地区磁偏角变化趋势是“从西偏-13.5°变化到东偏2.5°”,同一时段,东北部地区磁偏角变化趋势是“从东偏2.5°变化到西偏-11.5°”,说明“地磁北极朝向中国境内移动”。

全国磁倾角总体变化规律(图 2)如下:磁倾角随纬度升高增幅较大,随经度变化较小。从时间角度来看,全国磁倾角分布具有以下特征:1590年南北部地区变化范围约为14°—52°,而2023年磁倾角数值增大,变化范围约为30°—66°。也就是说,磁倾角在400多年间持续增加约15°—17°,意味着磁倾角变陡峭了,或可认为“地磁北极左右摇摆着朝向中国境内持续移动”。该现象与Livermore等(2020)关于全球磁北极漂移的研究结论一致。

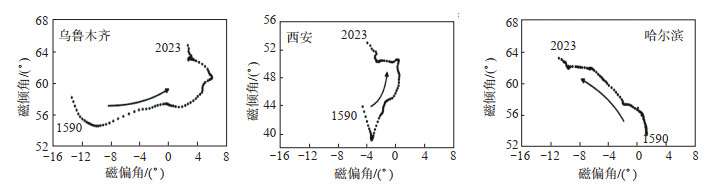

以中国西北部的乌鲁木齐、中部的西安和东北部的哈尔滨为代表性地点,绘制1590—2023年我国磁偏角与磁倾角随时间的变化曲线,见图 3。由图 3可见:乌鲁木齐磁偏角由西偏-13.5°逐渐增大到东偏4.5°,后西偏2.5°,同期,哈尔滨磁偏角由东偏约1°到西偏约-11°,而西安磁偏角在400多年间在-4°—0°之间波动。三地磁倾角同时增大,表明地磁北极朝向中国境内快速移动。

|

图 3 我国西北、中部、东北部地区典型位置磁偏角与磁倾角的变化(1590—2013年) Fig.3 Variation curves of magnetic declination and magnetic inclination at three typical locations (northwest, central, and northeast) (from 1590 to 2023) |

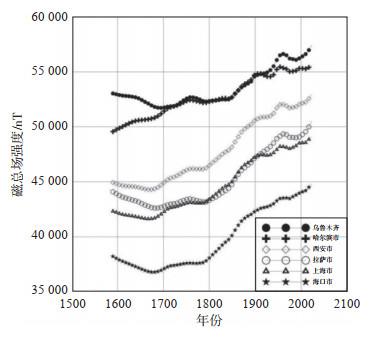

由前文地磁偏角和磁倾角变化判断,地磁北极朝向中国境内移动,意味着磁总场一定会增大。图 4展示了1590—2023年间全国6个代表地区城市的地磁总场变化曲线。显然,6条曲线均随时间呈上升变化,且数值增大趋势基本一致,表明在中国境内,从西部到东部或者从南到北,地磁总场均在同步增强。具体而言,北部增幅较小,约4 000—5 000 nT,而中部和南部增幅较大,约6 000—8 000 nT。

|

图 4 6个代表地区地磁总场强度随时间变化 Fig.4 The total geomagnetic field strength of the six representative regions varies over time |

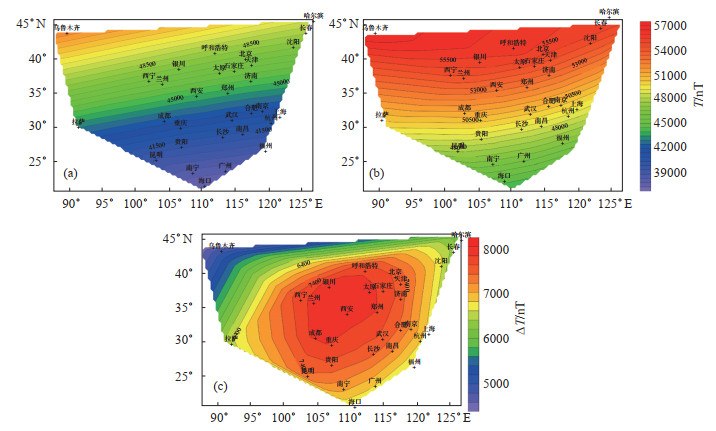

当然,6个地区的地磁总场变化不能代表全国整体情况。为此,绘制全国30多个城市在1590年和2023年2个时间节点的地磁总场等值线分布,见图 5(a)、(b)。由图中色标可知,地磁总场由南到北整体升高数千nT,其中1590年地磁总场强度最小约38 000 nT,最大约53 000 nT,而2023年地磁总场强度最小已升至约44 500 nT,最大则达到约57 500 nT。

|

图 5 地磁总场强度等值线 (a)1590年地磁总场;(b)2023年地磁总场;(c)1590—2023年地磁总场增加量 Fig.5 Contours of the total geomagnetic field intensity |

图 5(c)展示了1590—2023年的地磁总场增量等值线(2023年地磁总场减去1590年地磁总场),可见:我国中部地区地磁总场增长量最大,以西安为中心呈等轴状椭圆形,长轴偏NE向,且大概以110°E经线为界呈左右近似对称。结合图 3所示磁偏角和磁倾角的变化,推测地球磁北极可能沿经度97°W—100°E方向移向中国境内。

3 地磁场变化的影响地球磁场犹如一道天然屏障,有效阻挡了高能太阳风粒子对地球表面的直接侵袭,守护着人类和动植物的生存环境。地磁场强度的变化,或多或少会对各类科学活动产生影响。

3.1 中国境内极光现象极光是来自太阳耀斑的带电高能粒子被地磁场导引进入地球大气层(特指热层),并与其中的原子碰撞产生的发光现象。该现象的发生必须具备大气、磁场、高能带电粒子3个条件。根据洛伦兹力,在赤道上方,来自太阳的高能粒子流垂直地磁场磁力线,带电粒子运动轨迹呈现环状。而在两极或高纬度地区,高能粒子流与磁场方向夹角较小,则保持匀速直线运动进入地球大气层并与原子发生碰撞而出现极光。

中国西北和东北地区纬度约45°—50°N,一般较少出现极光现象。随着地磁北极向中国移动,磁倾角增大,已由53°增大至64°,使得磁力线方向与来自太空的带电高能粒子流方向更靠近,粒子流进入大气与原子发生碰撞产生极光。因此,近年来在中国西北和东北地区,美丽的极光现象已屡见不鲜(吴婧怡,2024;李红梅,2024)(图 6)。

|

图 6 2024年5月11日中国黑龙江省漠河市上空的北极光 (来源:中国新闻社/ 上传平台:Wikimedia Commons,CC-BY-3.0协议) Fig.6 Aurora phenomenon in Mohe, Heilongjiang and Xinjiang on May 11, 2024 |

地磁场变化对现代通信系统的影响是一个复杂而深远的问题。研究表明,当地磁场与太阳活动共同作用引发地磁暴时,将对电离层通信环境产生多层次的系统性影响。不同高度电离层的扰动会对通信系统造成差异化影响,尤其在低层电离层,扰动则会显著改变低频导航信号ELF/VLF的传播特性,具体表现为2种典型响应机制:在高纬度极光区,电离层扰动最为剧烈,常造成MF/HF频段无线电信号被强烈吸收而中断(Lastovicka,2002);在中纬度地区,呈现“双阶段响应”:初始直接效应后,延迟1—2天出现的风暴后效应(PSE)持续时间往往超过初始扰动(Lastovicka,2002)。此外,高纬度地区强烈的GIC(地磁感应电流)可能威胁电网安全(王泽忠等,2013)。

3.3 地磁场变化对气象的影响地磁场对人类生存和地球环境起着至关重要的保护作用,它不仅屏蔽有害的宇宙射线和太阳高能粒子,还可能通过多种物理机制影响全球气候系统。近年来的研究表明,地磁场变化与气候系统之间存在复杂的相互作用关系,这种关联在长时间尺度上表现得尤为显著。高晓清等(2002)研究发现,全球气温变化与地磁场强度呈正相关关系,但存在约50年的滞后响应,这一时间差可能反映了气候系统对地磁场变化的响应过程;杨小强等(2009)研究发现,在全新世期间,东亚热带地区的地磁场变化与气候存在显著关联,这种关联可能通过地磁场调节宇宙射线影响云量形成,进而改变大气环流和降水格局。这些发现表明,地磁场的变化不仅对地球的物理环境产生影响,还可能通过一系列复杂的物理和化学过程,对气候系统产生深远影响。深入理解这种关联机制,不仅有助于解释历史气候变迁,对预测未来气候变化趋势也具有重要意义。

3.4 地磁场变化对电离层的影响电离层是一个动态系统,其形成和变化受到多方面因素的影响,且影响趋势可能随季节、时间和地点而变化。Eyfrig(1963)提出,地球磁场的变化可能导致电离层F2层逐渐变化,指出地磁场磁偏角的变化会影响F2层的临界频率f0F2。Cnossen等(2013)通过对CMIT模型的模拟,表明地球磁场的变化可能对大西洋地区观测到的趋势有较大影响,如对F2层的高度hmF2和临界频率峰值f0F2有显著影响。Elias等(2017)研究指出,地磁场强度(B)的长期衰减可改变电离层结构,具体表现为:M(3000)F2因子随磁场减弱而增大;伴随上述变化,F2层峰值高度hmF2降低。

4 结论尽管全球偶极地磁场正在持续减弱(王月华,1999),但局部地区的地磁场不一定呈相同趋势变化。本研究采用最新的世界地磁场模型(IGRF),对中国境内地磁场分布规律进行了深入研究,得到以下几点新认识:

(1)在过去434年间,中国地区的地磁总场增加约3 000—8 000 nT,其中我国中部地区增长变化最大,具体是以西安为中心的等轴状椭圆形地带,最大增长量约8 000 nT。

(2)磁倾角随时间推移持续上升,增幅约15°—17°,意味着中国境内磁倾角变陡峭了。

(3)我国西北地区的磁偏角变化趋势表现为“从西偏-13.5°转变为东偏2.5°”,而在同一时期,东北地区的磁偏角变化趋势则是“从东偏2.5°转变为西偏-11.5°”。

基于以上几点推测,在434年间,地球磁北极朝向中国境内快速移动。中国境内磁场持续增强的趋势或许能够解释中国境内观测到的极光现象,同时可为电离层变化、卫星通讯以及极端天气研究提供重要参考。

高晓清, 柳艳香, 董文杰, 等. 地磁场与气候变化关系的新探索[J]. 高原气象, 2002, 21(4): 395-401. |

郭斐, 邱耀东, 王正涛. 地磁场长期变化特征及倒转趋势预测[C]//中国惯性技术学会高端前沿专题学术会议-钱学森讲坛: 天空海一体化水下组合导航会议论文集. 北京: 钱学森空间技术实验室, 中国惯性技术学会天空海一体化导航与探测专业委员会, 中国电子学会敏感技术分会空间与水下应用传感器技术专业委员会, 2017: 15.

|

郭凤霞, 张义军, 言穆弘. 地磁场长期变化特征及机理分析[J]. 地球物理学报, 2007, 50(6): 1 649-1 657. |

李红梅. 地磁暴、太阳耀斑, 会有什么影响?[N]. 人民日报, 2024-05-13(13).

|

李雨淙, 於益群, 员昊辰, 等. 地磁扰动的时空变化规律和产生原因: 统计和模拟研究[J]. 地球物理学报, 2023, 66(9): 3 591-3 609. |

乔玉坤, 张金生, 张琪, 等. 地磁场变化对地磁导航影响的分析及仿真[C]//刘代志, 国家安全地球物理丛书(八)——遥感地球物理与国家安全. 西安: 西安地图出版社, 2012: 277-285.

|

王月华. 地球磁场的全球变化特征[J]. 地球物理学进展, 1999, 14(3): 115-121. |

王泽忠, 余华兵, 潘超, 等. 磁暴期间中低纬度地区地磁场变化率的规律[J]. 科技导报, 2013, 31(Z2): 74-80. |

吴婧怡. 如何在中国看见极光[J]. 科学大观园, 2024(2): 70-71. |

徐文耀, Henri-Claud Nataf, 魏自刚, 等. 地磁场长期变化速率的30年周期[J]. 地球物理学报, 2006, 49(5): 1 329-1 338. |

徐文耀. 地磁场能量在地球内部的分布及其长期变化[J]. 地球物理学报, 2001, 44(6): 747-753. |

杨小强, 阳杰, 苏志华. 全新世以来东亚热带区域气候记录与地球磁场长期变化[C]//中国地球物理·2009. 合肥: 中国地球物理学会, 2009: 406.

|

于文强, 李厚朴, 刘敏, 等. 基于混沌理论、变分模态分解和长短期记忆网络的地磁变化预测方法[J]. 地震学报, 2024, 46(1): 92-105. |

中国新闻社. 黑龙江漠河2024年5月极光图[EB/OL]. (2024-05-11)[2024-09-11]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:May_2024_Aurora_at_Mohe,_Heilongjiang.png(CC-BY-3.0 < https://creativecommons.org/licenses/by/3.0 >, 原始视频: https://www.youtube.com/watch?v=N36Tymqi9vo)

|

Arneitz P, Leonhardt R, Egli R, et al. Dipole and nondipole evolution of the historical geomagnetic field from instrumental, archeomagnetic, and volcanic data[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2021, 126(10): e2021JB022565. DOI:10.1029/2021JB022565 |

Aubert J, Finlay C C, Fournier A. Bottom-up control of geomagnetic secular variation by the Earth's inner core[J]. Nature, 2013, 502(7470): 219-223. DOI:10.1038/nature12574 |

Backus G, Parker R L, Constable C. Foundations of geomagnetism[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

|

Biggin A J, Steinberger B, Aubert J, et al. Possible links between long-term geomagnetic variations and whole-mantle convection processes[J]. Nature Geoscience, 2012, 5(8): 526-533. DOI:10.1038/ngeo1521 |

Christensen U R, Wicht J. Numerical dynamo simulations[J]. Core Dynamics, 2007, 8: 245-282. |

Christensen U, Olson P, Glatzmaier G A. Numerical modelling of the geodynamo: a systematic parameter study[J]. Geophysical Journal International, 1999, 138(2): 393-409. DOI:10.1046/j.1365-246X.1999.00886.x |

Chulliat A, Brown W, Alken P, et al. The US/UK world magnetic model for 2020-2025: Technical report[R]. Great Britain: National Centers for Environmental Information, 2020.

|

Cnossen I, Richmond A D. Changes in the Earth's magnetic field over the past century: Effects on the ionosphere thermosphere system and solar quiet (Sq) magnetic variation[J]. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2013, 118(2): 849-858. DOI:10.1029/2012JA018447 |

Courtillot V, Le Mouel J L, Ducruix J, et al. Geomagnetic secular variation as a precursor of climatic change[J]. Nature, 1982, 297(5865): 386-387. DOI:10.1038/297386a0 |

Davies C J, Constable C G. Rapid geomagnetic changes inferred from Earth observations and numerical simulations[J]. Nature communications, 2020, 11(1): 3 371. DOI:10.1038/s41467-020-16888-0 |

Elias A G, Zossi B S, Yiğit E, et al. Earth's magnetic field effect on MUF calculation and consequences for hmF2 trend estimates[J]. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2017, 163: 114-119. DOI:10.1016/j.jastp.2017.03.004 |

Eyfrig R W. The effect of the magnetic declination on the F2 layer[J]. Journal of Geophysical Research, 1963, 68(9): 2 529-2 530. DOI:10.1029/JZ068i009p02529 |

Jackson A, Jonkers A R T, Walker M R. Four centuries of geomagnetic secular variation from historical records[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2000, 358(1768): 957-990. DOI:10.1098/rsta.2000.0569 |

Lastovicka J. Monitoring and forecasting of ionospheric space weather—effects of geomagnetic storms[J]. Journal of atmospheric and solar-terrestrial physics, 2002, 64(5/6): 697-705. |

Livermore P W, Finlay C C, Bayliff M. Recent north magnetic pole acceleration towards Siberia caused by flux lobe elongation[J]. Nature Geoscience, 2020, 13(5): 387-391. DOI:10.1038/s41561-020-0570-9 |

Roberts P H, Glatzmaier G A. Geodynamo theory and simulations[J]. Reviews of modern physics, 2000, 72(4): 1 081. DOI:10.1103/RevModPhys.72.1081 |

Team N G M, Survey B G. World magnetic model 2020[R]. Technical report, NOAA National Centers for Environmental Information, 2019.

|

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46