2) 中国呼和浩特 010010 内蒙古自治区地震局;

3) 中国内蒙古自治区 021000 海拉尔地震监测中心站;

4) 中国内蒙古自治区 024000 赤峰地震监测中心站

2) Earthquake Agency of the Nei Monggol Autonomous Region, Hohhot 010010, China;

3) Hailar Earthquake Monitoring Center Station, the Nei Monggol Autonomous Region 021000, China;

4) Chifeng Earthquake Monitoring Center Station, the Nei Monggol Autonomous Region 024000, China

地震台阵是一种由多个离散分布的地震计组成的技术系统,具有一定几何形态和地震监测能力。最初,该技术系统主要用于监测地下核爆炸,随后广泛应用于地震研究(Ruud et al,1992;Rost et al,2002)。作为一种重要的地震监测手段,地震台阵技术通过将多个地震台站联合起来进行观测,旨在实现对地震事件的高精度定位、震源机制的深度解析和地壳结构的深入研究等。与单个台站相比,地震台阵观测分辨率更高、信噪比更优,能够有效提升地震监测效能。因此,该技术在地震预警、地震灾害监测、地质勘探、地下水资源开发和环境监测等多个领域得到广泛应用,对于加深对地球深部结构和地震活动规律的认识,增强地震预报和防灾减灾能力,具有重要意义。

随着社会经济的不断发展,对地震观测台网监测能力的要求日益提升,密集台阵观测技术应运而生,目前已成为地震学研究的重要手段。该技术通过专用设备接收短周期和宽频带仪器信号,具有较强的专业性。同时,可利用地震波传播的特殊规律进行数据分析,从而获得更佳效果。密集台阵观测不仅有助于降低地下核爆破的识别阈值(Douglas et al,1999;Douglas,2002),还被广泛应用于地震震源研究,特别是在地下核爆破与天然地震类型识别方面,发挥着重要作用。此外,借助地震台阵,可对地球表面不同位置上的地震波场进行密集空间采样,因此可用于探测和研究地球深部的精细结构。例如,开展地球内部精细速度结构研究(Karason et al,2001)、区域尺度高分辨率层析成像(Arlitt,2000;Ritter et al,2001)、地幔内部小尺度结构分析(Castle et al,1999;Krüger et al,2001)、核幔边界结构(Thomas et al,1999;Rost et al,2001)和内核非均质性的研究(Vidale et al,2000)等。如今,随着人们对地震台阵技术的了解与应用,密集台阵观测在探测城市地下空间、活动构造带、火山、大型建筑结构等内部结构研究,以及大陆动力学等相关研究领域中,也展现出较高的应用价值。本文通过梳理地震台阵技术的发展历程,提出其应用前景,并给出一系列具体建议。

1 地震台阵建设的发展历程20世纪50年代,日内瓦禁核试条约谈判会议首次提出利用地震台阵来监测地下核试验(郝春月等,2020),此后建成近200个专业台阵用于全球核试验监测。这些地震台阵由一定数量的呈几何形态分布的地震计组成,几何参数包括台阵孔径(相隔最远两子台间的距离)、子台间距(各子台间的平均距离)和几何形态(各子台组成的平面几何形状)。评估台阵性能的指标是表征其地震监测能力的响应特性。通过设计合理的几何参数,可以使台阵的响应特性和分辨率达到最优水平(Ruud et al,1992;Rost et al,2002)。

20世纪60年代,地震台阵观测技术进入快速发展期。在该阶段,主要发展了地震台阵的建设和研究技术。作为最早开展地震台阵建设的国家,美国通过实施“VELA Uniform”计划,历经十多年相继建成5类小台阵(WMO、UBO、CPO、BMO、TFO)和3类大台阵(LASA、NORSA和ALPA)。这些台阵基于其特定的几何分布、自动监控特点和持续运行能力,记录了大量数据,实现了数字记录的宽带微波传送、在线滤波聚束、事件检测和离线分析(黄显良等,2005),为地震台阵技术在地球物理学中的应用研究提供了数据支撑和经验参考。

随着宽频带地震计的广泛应用,地震台阵观测技术进入第2个快速发展阶段。在此阶段,多个国家开始将地震台阵应用到地球探测研究中。例如:1984年,美国地震学研究联合会(简称“IRIS”)开展了“美国大陆岩石圈流动地震台阵研究”工作(简称“PASSCAL”),建设拥有1 000套宽频带地震计的台阵,实现了对大陆岩石圈分辨率达千米级的成像观测;1992年,德国提出GEOFON计划,建成包括130个宽频带地震仪的流动地震台阵;之后,法国和日本分别提出“地球透镜计划”与“海神计划”,从事科学台阵建设与应用工作;2004年,美国实施“地球透镜计划”,建设2 000个台间距70 km的地震台阵(USArray),持续运行15年,完成岩石圈与地球深部的3D结构高精度成像(宋丽莉等,2012)。随着该项技术在中国的广泛应用和台阵的建设,相关研究也逐渐深入。20世纪70年代,中国科学院地球物理研究所在河北省怀来县进行为期3年的地震台阵试验,为我国后来的台阵建设和运行提供了宝贵经验(郝春月等,2007)。1980年,我国台湾建成SMART1台阵,展开了一系列与台阵数据分析和波形走时相关的研究工作(王月茹,2019)。到20世纪末,我国建成兰州地震台阵和海拉尔地震台阵、MS台阵、上海地震台阵、那曲地震台阵等多个台阵(郝春月等,2007),不仅提升了对甘肃省、内蒙古自治区以及青藏铁路沿线的微震监测能力,还实现了对低信噪比近、远震记录的检测(胡亚轩等,2016)。随着我国台阵数量的不断增加,台阵数据处理技术也得到不断提升。郑重等(2000)、郝春月等(2002, 2003, 2006)对MS型小孔径台阵的勘选数据处理、台阵设计和台阵处理技术进行了研究,我国小孔径环形台阵设计技术逐渐成熟。在“十一五”期间,我国开展了“中国台阵”研究项目,在多个地震活动带地区架设流动台阵,如华北地区、青藏高原和南北地震带等,完成了对这些区域地下结构的精细探测(郝春月等,2007)。目前,我国已经建成华北台阵、川西台阵、喜马拉雅一期台阵、喜马拉雅二期台阵、喜马拉雅三期台阵等30多个台阵,拥有约1 500套地震台阵仪器系统,为我国开展相关研究提供了大量观测数据。

2 地震台阵技术及其研究进展地震台阵建成后,数据处理成为利用台阵技术解决地球物理学问题的关键。1967年,Capon(1967)设计出一种线性滤波器(最大似然滤波器),利用大孔径台阵(孔径约200 km)将子台阵所有传感器的输出结果汇聚在一起,压制噪声并显著提高地震事件信噪比。随后,Capon(1973)通过对大孔径台阵信号的处理与F—K分析,总结出多种估算台阵地震信号能量谱的方法。基于Capon(1967, 1973)的研究成果,诸多学者尝试利用不同方法对台阵数据进行处理。如:Langston(1979)、Owens等(1984)、Kind等(1995)、Yuan等(2000)分别利用接收函数方法处理台阵数据,完成台阵下方地壳与上地幔结构的研究;Schmidt(1982, 1986)提出多种适用于台阵地震数据分析的信号特征(MUSIC)方法,对动态信号的敏感度较高;Abrahamson(1985)利用傅里叶变换、聚束方法、F—K方法与高分辨率频率波数谱分析法,对中国台湾SMART1台阵记录的1 400条强震动数据进行处理与分析,完成地震波相干性与断裂速度评估;Goldstein等(1987)基于“MUSIC”方法提出一种新的数值算法,能够测量均匀介质中多个平面波(静态信号或者动态信号)的振幅与方位,在处理包含多种不同信号的数据时适用性更高;Chiou等(1993)利用CSS程序(The Coherent-Signal-Subspace method)处理地震台阵数据,实现了对地震波慢度的估算;佟玉霞(2003)在聚束方法基础上,总结出频率扫描聚束法、视速度扫描聚束法、自适应滤波与最佳加权聚束算法3种新的台阵数据处理方法,并将其应用于上海地震台阵数据处理;李顺成等(2005)、王继等(2006)采用接收函数方法完成流动台阵数据处理,实现了震相的自动检测。

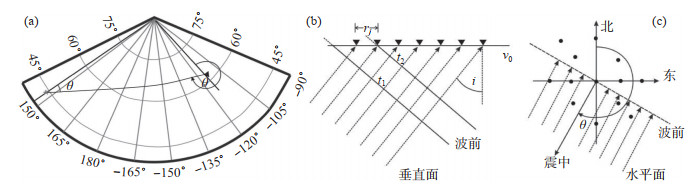

在地震台阵技术研究中,波形相关性分析是一个重要环节。为了进行波形互相关分析,需要区分震相类别,而慢度矢量u则是一个重要指标。该矢量计算基于以下假设:波前记录的波形均为平面波,并以集合方式处理数据(Rost et al,2005)。对于每一个子台位置,可通过位置矢量rj表达,而传播的弹性波运动方向及到达台阵时的方向通常用垂直入射角i与后方位角θ进行描述(图 1)。

|

图 1 台阵地震波方位角与入射特性综合示意图 (a)台阵子台处后方位角θ测量示意图[连接子台(三角形)和震源(星形)的大圆路径与子台正北方向的夹角];(b)入射波波前以入射角i穿过台阵时的垂直面示意图;(c) 即将到达台阵的入射波波前后方位角示意图[据Rost等(2009)修改] Fig.1 Comprehensive schematic diagram of azimuth and incident characteristics of seismic waves at a seismic array |

后方位角θ用于描述波前入射时的水平方位角度,以子台正北方向为起始边,沿顺时针方向测量至连接子台与震源的大圆路径之间的夹角,而垂直入射角i在台阵研究中一般被转化为台阵周围波前视速度的倒数1/vapp,即慢度u。转化公式如下

| $ u=\frac{1}{v_{\mathrm{app}}}=\frac{\sin i}{v_0} $ | (1) |

式中,v0为台阵下方介质速度,u为慢度。

台阵每个子台接收波前的时间延迟t可由慢度矢量与台站位置决定,即

| $ t_j=r_j \cdot u $ | (2) |

因此,地震台阵技术可通过叠加所有子台记录的波形数据进行宽频带多道滤波,从而保证具有特定视慢度的地震波能够通过某个宽频带而不发生畸变,而其他视慢度的地震波或地脉动噪声则会明显减弱,达到压低噪声、提取有效信号的效果(佟玉霞,2003)。

利用地震台阵技术可获取高信噪比波形数据,对于测量波的方位角与计算慢度具有显著优势。该技术已在地球物理学领域得到广泛应用,且对于解决诸多地震学问题展现出显著成效(Goldstein et al,1987)。随着地震台阵建设和应用的不断推进,其在震源参数与地震破裂过程反演、壳幔结构精细成像、事件类型的精准识别、地震预警等方面的应用效果愈发凸显。

(1)震源参数与地震破裂过程反演。了解地震事件的震级、断层破裂位置以及发震构造形态,对于地震预测和灾害管理具有重要意义。基于地震台阵数据和多种分析技术(如接收函数和F—K分析等),可以有效反演震源参数和地震破裂过程(Goldstein et al,1991;Ishii et al,2005;Huang et al,2010;Florez et al,2017)。

(2)壳幔结构精细成像。地震台阵的高密度分布和子台间信号的相关性特征,使其成为研究地球结构的有力工具,可用于研究大陆地壳和岩石圈的内部结构、地幔地震速度的全球变化、核幔边界和内核结构、火山等地球结构(Castle et al,1999;Thomas et al,1999;Arlitt,2000;Vidale et al,2000;Karason et al,2001;Ritter et al,2001;Krüger et al,2001;Rost et al,2001),特别是在地球内部结构的精细成像方面,地震台阵具有独特优势。

(3)事件类型的精准识别。地震台阵技术通过对所有子台波形进行互相关及叠加分析,从而压制噪声,显著增强有效信号,不仅可降低地下核爆破的识别阈值(Douglas et al,1999;Douglas,2002),实现对地下核爆破与天然地震类型的识别,还能显著提升对微小地震事件检测的准确率(如:Drew,2010;张海江,2013;Inbal et al,2015;Cochran et al,2020)。

(4)地震预警。近年来,随着防灾减灾救灾工作的不断深入,地震预警备受关注,地震台阵技术在该领域亦得到广泛应用。Meng等(2014)提出在活断层周围建立密集台阵群,利用台阵资料实时监测地震破裂尺度与方向,从而实现对大地震的可靠预警,其以2004年美国帕克菲尔德MW 6.0地震为例,基于帕克菲尔德台阵记录数据,通过模拟实验方式展示了地震台阵技术在地震预警领域的潜力。

随着地震台阵技术的不断发展,其应用领域日趋广泛。例如:Antonovskaya等(2017)利用地震台阵技术,对水电站安全运行进行监测;刘巧霞(2018)将地震台阵技术应用于地球背景噪声研究,通过对中国西北地区WuTan台阵地震数据记录的分析,探讨了全球范围内1—20 s频段内地球背景噪声场的成分组成、噪声源的时空分布和激发机制等问题;Kubota等(2020)将地震台阵技术用于海洋微震动事件监测,分析了日本东北部密集台阵记录的2016年日本MW 6.0地震数据,并检测到毫米级海啸事件的发生。

3 地震台阵技术应用前景地震台阵技术历经70余年的发展,由军用设备逐渐转变为全球先进的地震监测手段,从单一的长周期观测方式拓展为兼顾长、短周期的多用途观测观测方法,从简单的观测体系跃升为涵盖台阵设计、建设及数据处理等多学科交织的复杂技术系统。该技术的出现,不仅显著提升了国内外地震监测能力,而且使深入探究地球发展规律与特征成为可能。因此,地震台阵技术对于开展地震监测预报与地球深部结构探测研究具有重要意义。

我国地质构造复杂,地震活动频繁,地震灾害覆盖范围广,地球深部探测任务较重,全国多个地区亟需开展地震台阵技术研究(宋丽莉等,2012)。为此,必须大力推动地震台阵技术研究,将台阵数据与国内地震台站、台网数据有效结合,以获取更加精确的地震定位和地震参数测定结果,不仅有助于地震危险性评估等地震监测预报工作,还能为高分辨率地球深部结构探测与大陆动力学研究提供基础资料和研究手段。

然而,我国地震台阵技术当前仍面临诸多挑战,如台阵布局的统一化问题、数据质量不高、数据共享服务不足、数据实时处理系统落后以及应用研究较为薄弱等。鉴于此,笔者认为,我国地震台阵技术需要在以下方面加大研究力度:

(1)制定地震台阵技术规范。我国地震台阵技术需要在台阵设计、选点、仪器架设、数据管理与仪器运维等多方面实现规范化,以提升台阵建设的科学性和合理性。制定统一的技术规范与标准,不仅能够促进各台阵之间的数据共享和比对,还能有效保障监测数据的准确性和可靠性。

(2)加强对台阵观测系统的实时监控与数据实时传输。台阵实时监控和数据实时传输是保证台阵监测效能和提高地震台阵监测能力的重要手段。因此,需要不断完善和提升台阵实时监控和数据传输能力,以有效保障监测数据质量及实时处理与分析的能力。

(3)创新台阵数据处理方法,建立数据分析平台。近年来,随着我国科学台阵项目的开展和大规模流动台阵的建设与应用,产出了海量的高采样率观测数据。为保证这些数据的高效管理和自动化处理,需要进一步升级我国台阵实时处理系统。同时,需优化处理方法并引入新技术,以逐步构建集数据汇聚、存储、管理、共享及自动处理功能于一体的综合数据分析平台。

(4)拓宽台阵技术的应用研究领域。目前,地震台阵技术已被广泛应用于震源特征研究、地球结构探测、微震事件检测等领域,并取得丰硕的研究成果。在此基础上,需要进一步拓宽台阵技术的应用范围,将其与地质学和海洋学等学科深度融合,借助地震台阵技术开展海啸活动监测、矿产资源勘探、岩浆运动机制分析以及地震预警等多领域研究,从而更有效地解决地球物理学领域的各类难题。

总之,地震台阵技术已发展成为一门涵盖台阵设计、建设与数据处理的地震监测手段和地球物理学研究技术。目前,该技术日臻成熟,并展现出广阔的应用前景。持续推进地震台阵技术的发展和应用研究,对于提升我国地震台阵技术水平、加强地震监测预报及城市防震减灾工作具有重要意义。未来,地震台阵技术研究可向海啸监测、矿产资源勘探、岩浆运动机制等领域拓展。如:应用台阵技术,探索将海啸相关信号从地震波中有效分离,并实现对海啸活动的实时监测与预警;利用台阵观测矿区地震活动情况,探测矿体结构和矿化带的空间分布;深入探究火山活动与地震活动之间的关系,并对火山爆发等事件进行预警。通过拓宽台阵技术的应用范围,可更充分地发挥其优势,为推动地球物理学领域的发展贡献力量。

郝春月, 郑重, 牟磊育. 兰州台阵勘址测点对相干函数的计算与分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2002, 23(4): 29-33. |

郝春月, 郑重, 周公威. 兰州台阵勘址测点相关值曲线的计算分析与初选台阵评估[J]. 地震学报, 2003, 25(6): 608-614. |

郝春月, 郑重. 信号相关性方法在西藏那曲台阵设计中的应用[J]. 中国地震, 2006, 22(1): 34-42. |

郝春月, 边银菊. 地震台阵、台阵地震学在中国的现状与发展[J]. 国际地震动态, 2007(9): 36-43. |

郝春月, 郑重. 地震台阵监测能力综述[J]. 地震地磁观测与研究, 2020, 41(6): 3-14. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2020.06.001 |

胡亚轩, 宋尚武, 刘庚. 核爆识别方法及地震台阵应用综述[J]. 国际地震动态, 2016(3): 25-35. |

黄显良, 朱元清. 地震台阵及其数据处理方法[J]. 地震地磁观测与研究, 2005, 26(1): 62-66. |

李顺成, 刘启元, 陈九辉, 等. 横跨天山的宽频带流动地震台阵观测[J]. 地球物理学进展, 2005, 20(4): 955-960. |

刘巧霞. 基于地震台阵技术的地脉动背景噪声研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2018.

|

宋丽莉, 杨微, 葛洪魁, 等. 中国地震科学台阵流动观测现状及进展[J]. 国际地震动态, 2012(3): 16-21. |

佟玉霞. 地震台阵的设计与数据处理研究[D]. 北京: 中国地震局地球物理研究所, 2003.

|

王继, 陈九辉, 刘启元, 等. 流动地震台阵观测初至震相的自动检测[J]. 地震学报, 2006, 28(1): 42-51. |

王月茹. 基于强震动台阵记录的地震动相干性研究[D]. 哈尔滨: 中国地震局工程力学研究所, 2019.

|

张海江, 裴顺平, 王华, 等. 芦山地震余震精定位和震源区地震精细成像研究[C]//中国地球物理学会2013--第3分会场论文集. 昆明: 中国地球物理学会第二十九届年会, 2013: 97.

|

郑重, 徐智强. 海拉尔兰州核查地震台阵的勘址和地动噪声功率谱的计算[J]. 地震地磁观测与研究, 2000, 21(6): 11-18. |

Cochran E S, Husker A L. 地震预警的下限应该是多少?[J]. 石富强, 邵辉成, 译. 世界地震译丛, 2020, 51(4): 315-318.

|

Abrahamson N A. Estimation of seismic wave coherency and rupture velocity using the smart 1 Strongmotion Array Recordings[D]. Berkeley: California University, 1985: 89-95.

|

Antonovskaya G N, Kapustian N K, Moshkunov A I, et al. New seismic array solution for earthquake observations and hydropower plant health monitoring[J]. Journal of Seismology, 2017, 21(5): 1 039-1 053. DOI:10.1007/s10950-017-9650-8 |

Arlitt R. Teleseismic body wave tomography across the Trans-European Suture Zone between Sweden and Denmark[D]. Zürich: Naturwissenschaften ETH Zürich, 2000.

|

Capon J. High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis[J]. Proceedings of the IEEE, 1967, 57(8): 1 408-1 418. |

Capon J. Signal processing and frequency-wavenumber spectrum analysis for a large aperture seismic array[J]. Methods in Computational Physics: Advances in Research and Applications, 1973, 13: 1-59. |

Castle J C, Creager K C. A steeply dipping discontinuity in the lower mantle beneath Izu-Bonin[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1999, 104(B4): 7 279-7 292. DOI:10.1029/1999JB900011 |

Chiou S J, Bolt B A. Seismic wave slowness-vector estimation from broad-band array data[J]. Geophysical Journal International, 1993, 114(2): 234-248. DOI:10.1111/j.1365-246X.1993.tb03913.x |

Douglas A, Bowers D, Marshall P D, et al. Putting nuclear-test monitoring to the test[J]. Nature, 1999, 398(6727): 474-475. DOI:10.1038/19000 |

Douglas A. 23-Seismometer arrays—Their use in earthquake and test ban seismology[J]. International Geophysics, 2002, 81: 357-367. |

Drew J. Coalescence microseismic mapping: an imaging method for the detection and location of seismic events[D]. Cambridge: University of Cambridge, 2010.

|

Florez M A, Prieto G A. Precise relative earthquake depth determination using array processing techniques[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2017, 122(6): 4 559-4 571. |

Goldstein P, Archuleta R J. Array analysis of seismic signals[J]. Geophysical Research Letters, 1987, 14(1): 13-16. |

Goldstein P, Archuleta R J. Deterministic frequency-wavenumber methods and direct measurements of rupture propagation during earthquakes using a dense array: Data analysis[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1991, 96(B4): 6 187-6 198. |

Huang Y C, Yao H, Huang B S, et al. Phase velocity variation at periods of 0.5-3 seconds in the Taipei Basin of Taiwan from correlation of ambient seismic noise[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2010, 100(5A): 2 250-2 263. |

Inbal A, Clayton R W, Ampuero J P. Imaging widespread seismicity at midlower crustal depths beneath Long Beach, CA, with a dense seismic array: Evidence for a depth-dependent earthquake size distribution[J]. Geophysical Research Letters, 2015, 42(15): 6 314-6 323. |

Ishii M, Shearer P M, Houston H, et al. Extent, duration and speed of the 2004 Sumatra-Andaman earthquake imaged by the Hi-Net array[J]. Nature, 2005, 435(7044): 933-936. |

Karason H, Van Der Hilst R D. Mantle P-wave speed from seismic tomography; Advances in methodology and data integration[C]//AGU Spring Meeting Abstracts. Washington: AGU, 2001.

|

Kind R, Kosarev G L, Petersen N V. Receiver functions at the stations of the German Regional Seismic Network (GRSN)[J]. Geophysical Journal International, 1995, 121(1): 191-202. |

Krüger F, Baumann M, Scherbaum F, et al. Mid mantle scatterers near the Mariana Slab detected with a double array method[J]. Geophysical Research Letters, 2001, 28(4): 667-670. |

Kubota T, Saito T, Suzuki W. Millimeter-scale tsunami detected by a wide and dense observation array in the deep ocean: Fault modeling of an MW 6.0 interplate earthquake off Sanriku, NE Japan[J]. Geophysical Research Letters, 2020, 47(4): e2019GL085842. |

Langston C A. Structure under Mount Rainier, Washington, inferred from teleseismic body waves[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1979, 84(B9): 4 749-4 762. |

Meng L, Allen R M, Ampuero J P. Application of seismic array processing to earthquake early warning[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2014, 104(5): 2 553-2 561. |

Owens T J, Zandt G, Taylor S R. Seismic evidence for an ancient rift beneath the Cumberland Plateau, Tennessee: A detailed analysis of broadband teleseismic P waveforms[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1984, 89(B9): 7 783-7 795. |

Ritter J R R, Jordan M, Christensen U R, et al. A mantle plume below the Eifel volcanic fields, Germany[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2001, 186(1): 7-14. |

Rost S, Revenaugh J. Seismic detection of rigid zones at the top of the core[J]. Science, 2001, 294(5548): 1 911-1 914. |

Rost S, Thomas C. Array seismology: methods and applications[J]. Reviews of Geophysics, 2002, 40(3): 1 008. |

Rost S, Garnero EJ, Williams Q, et al. Seismological constraints on a possible plume root at the core–mantle boundary[J]. Nature, 2005, 435(7042): 666-669. |

Ruud B O, Husebye E S. A new three-component detector and automatic single-station bulletin production[J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 1992, 82(1): 221-237. |

Schmidt R. Multiple emitter location and signal parameter estimation[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1986, 34(3): 276-280. |

Schmidt R O. A signal subspace approach to multiple emitter location and spectral estimation[D]. California: Stanford University, 1982.

|

Thomas C, Weber M, Wicks C W, et al. Small scatterers in the lower mantle observed at German broadband arrays[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1999, 104(B7): 15 073-15 088. |

Vidale J E, Earle P S. Fine-scale heterogeneity in the Earth's inner core[J]. Nature, 2000, 404(6775): 273-275. |

Yuan X, Sobolev S V, Kind R, et al. Subduction and collision processes in the Central Andes constrained by converted seismic phases[J]. Nature, 2000, 408(6815): 958-961. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46