2) 中国南昌 330096 江西省地震局信息中心;

3) 中国南昌 330096 江西地震台

2) Information Center of Jiangxi Earthquake Agency, Nanchang 330096, China;

3) Jiangxi Seismic Station, Nanchang 330096, China

作为地震地球物理观测的一种重要手段,地倾斜监测通过使用水管倾斜仪、垂直摆倾斜仪观测地壳垂直方向的形变,为地壳年变规律演变、倾斜速率及动态变化研究提供可靠数据(陈德福,1993;郭昱琴等,2022;包宝小等,2024)。地震地球物理事件观测系统属于开放系统,除仪器自身稳定性不足及故障问题外,更易受到外界多种因素的影响(高曙德等,2016)。

地球物理观测仪器在长期不间断运行过程中,难免出现故障和观测数据超幅等问题。目前,文献较多涉及对观测仪器各类干扰因素的分析,对于如何有效解决干扰问题的研究则相对较少。如人为干扰,相关研究有:胡玮等(2022)对乌加河地震台形变仪器进行干扰分析发现,人员进出观测山洞、仪器标定和调零等人为活动,均会对观测仪器造成干扰,变化形态通常表现为阶变、突跳和台阶等;时建伟等(2023)整理常熟地震台形变观测干扰因素发现,人员进出观测山洞对形变观测曲线的影响通常表现为阶跃、突跳、固体潮畸变等特征;黄震等(2024)在分析黄山地震监测中心站水管仪典型干扰时发现,当运维人员进入观测山洞对VP垂直摆进行故障维修时,DSQ水管倾斜仪观测数据曲线同期出现毛刺、突跳等显著干扰现象。会昌地震台(下文简称会昌台)观测山洞窿道内部空间不足,形变学科部分仪器布设在过道上,若某仪器出现故障需要维护或维修时,其他仪器的观测数据通常会受到一定程度的干扰。此外,参观等人为活动会在一定程度上对仪器正常观测产生影响。本文以会昌台DSQ型水管倾斜仪(下文简称水管仪)为例,分析人员活动干扰随位置的变化,并在观测山洞内设计安装过道桥,以减轻甚至消除人员活动对观测数据的影响。

1 台站概况 1.1 地质构造会昌台是全国定点形变观测Ⅰ类台。台站形变观测山洞所在山体基岩大面积裸露,岩性为坚硬、完整的花岗岩,山洞上部覆盖第四系粘土,洞顶植被较为茂盛。山洞进深40 m,洞顶覆盖层厚约30 m。洞室温度恒定,年温差小于1 ℃,日温差小于0.05 ℃(赵爱平等,2012;谢斌等,2022)。

台站地处NE向会昌盆地。该盆地属由瑞金—会昌—筠门岭构造活动触发形成的断陷盆地,地质年代相对较新,主要由白垩系后形成的红盆、堆积阶地构成。中部沉积物以白垩系为主,两侧分布震旦系岩层,并伴有花岗岩侵入。台站地表出露白垩系棕色砂岩、砾岩,东北部存在元古界混合花岗岩。周边主要构造有河邵断裂带中段、瑞金—会昌—周田环状构造,具备发生中强地震的构造条件。区内曾发生1806年1月11日会昌6.0级地震。

1.2 观测系统会昌台水管仪于2006年12月安装,分钟值采样,分辨力0.000 5″。水管仪数据标定良好,近年标定结果均符合形变学科组技术规范要求。仪器工作性能稳定,观测资料连续率、完整率较高。水管仪NS、EW分量垂直布设,基线分别长12.48 m、12.07 m,基线方位角分别约为338°和68°。水管仪基线布设在山洞过道,由外至内依次设有3道密封保温门。测量墩为0.8 m×0.6 m×0.5 m的石灰岩原岩墩,下部与基岩稳固粘合。支撑墩由高标号混凝土浇铸,与基岩牢固粘合。观测墩严格按规范要求采取隔震措施,并加装泡沫保温层(赵爱平等,2012)。

会昌台水管仪和伸缩仪布设在主过道同一仪器槽内,人员走动难免会对仪器观测造成影响。伸缩仪主要用于测量地壳表面两点间的应变量,即

| $\varepsilon=\frac{L-L^{\prime}}{L}=\frac{\Delta L}{L}$ | (1) |

式中:ɛ为应变量,即单位长度的相对变化量;L为原地壳表面两点间的距离,即基线长;L′为变化后地壳表面两点间的距离;ΔL为基线变化量。

当人员在仪器附近走动时,主要在垂直方向对伸缩仪产生位移扰动,对仪器水平方向上基线变化值ΔL的影响较小,常忽略不计。因此,在日常观测资料处理过程中,基本不会在伸缩仪人为干扰曲线中发现明显的干扰现象。而水管仪观测基于普通物理学中的连通管原理,倾角可表示为

| $\varphi \approx \tan \varphi=h / d$ | (2) |

式中:d为水管基线长度,且d>>h;h为两钵相对高差,其与两钵中液面的相对高差h1、h2有关,而h1、h2由高精度测微传感器得到。当人类在仪器附近走动时,会在垂直方向上对水管仪产生位移扰动,将显著影响仪器钵中液面的相对高差,导致水管仪受人为干扰影响严重。因此,以水管仪为例,设计过道桥以减轻或消除人为干扰的影响。

2 理论公式相对地球半径而言,置于覆盖层仅几十米观测山洞内的水管仪,其观测仍可看作在地球表面进行(熊先保等,2013)。由弹性理论(尹祥础,2011)可知,半无限体边界上有一个垂直于边界的集中力P时,其相应位移解,即波西涅斯克(Boussinesq)解(张起森,1985)为

| $\left\{\begin{array}{l} \mu_r=\frac{P(1+\gamma) r}{2 {\rm{ \mathsf{ π}}} E R^2}\left[\frac{z}{R}-\frac{(1-2 \gamma) R}{R+z}\right] \\ \mu_\theta=0 \\ \mu_z=\frac{P(1+\gamma)}{2 {\rm{ \mathsf{ π}}} E R}\left[2(1-\gamma)+\frac{z^2}{R^2}\right] \end{array}\right.$ | (3) |

式中,P为集中在一点的作用力,R为测点与压力施加点之间的距离,R2 = z2 + r2 = z2 + x2 + y2,π为常数,E为介质的弹性模量,γ为介质泊松比。当观测点位于地表,即z = 0时,将垂向位移在水平向x和y引起的地倾斜简化为

| $\left\{\begin{array}{l} \varphi_x=\frac{\partial \mu_z}{\partial x}=\frac{P(1+\gamma)(1-\gamma)}{{\rm{ \mathsf{ π}}} E\left(x^2+y^2\right)} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \varphi_y=\frac{\partial \mu_z}{\partial y}=\frac{P(1+\gamma)(1-\gamma)}{{\rm{ \mathsf{ π}}} E\left(x^2+y^2\right)} \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{array}\right.$ | (4) |

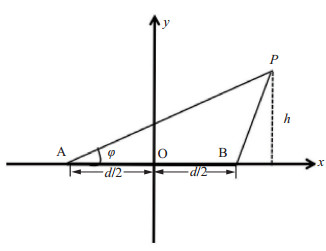

建立如图 1所示坐标系,A、B为水管仪两端的钵体,xoy为地平面,令x轴正向为正东,且向东倾斜为正,当观测点位于地表时,z = 0,则水管仪所得到的倾角为

| $\varphi=\tan \varphi=\frac{h}{d}=\frac{P\left(1-\gamma^2\right)}{{\rm{ \mathsf{ π}}} E d}\left[\frac{1}{\sqrt{y^2+(x-d / 2)^2}}-\frac{1}{\sqrt{y^2+(x+d / 2)^2}}\right]$ | (5) |

|

图 1 水管仪位移计算坐标系 Fig.1 The displacement calculation coordinate system of the water-tube tiltmeter |

式中,d为水管基线长度,h为两钵相对高差,P为集中在一点的作用力,E为介质弹性模量,γ为介质泊松比。

3 过道桥设计及应用分析 3.1 设计思路桥是日常生活中的常见构造,当人或车辆过桥时,桥下水流几乎不受影响。受此启发,

针对人为干扰对观测仪器的显著影响,结合会昌台观测环境,设想在观测山洞中设置并安装2种类型的过道桥,如图 2所示。

|

图 2 过道桥类型及会昌台观测山洞过道桥应用示意 (a)过道桥类型;(b)会昌台观测山洞过道桥安装 Fig.2 Illustration of the types of overpass bridges and the application of the overpass bridge in the observation cave at Huichang Seismic Station |

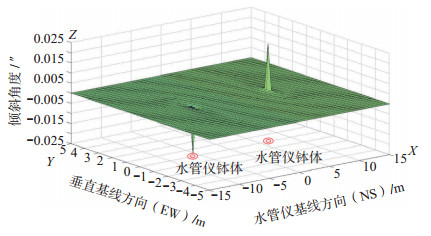

会昌台观测山洞过道可容纳10余人,若参观人数较多且均站在过道桥上,则作用力将集中在桥脚。结合多名参观人员的质量,假设一质量P = 1 000 kg的物体在仪器附近范围内缓慢移动,则x = [-15,15],y = [-5,5],单位m。据GB50010—2010《混凝土结构设计规范》,取泊松比γ = 0.16,杨氏模量E = 2.2×1010 Pa,且NS分量基线长度d = 12.48 m。将以上相关参数代入式(5),得到水管仪观测的理论倾角值,绘制倾角变化曲线,分析该质量为P的物体干扰位移随位置的变化。其中:x轴是NS方向水管仪基线方向,水管仪2个钵体位置分别在x = 6.24 m和x = -6.24 m处;y轴为垂直水管仪基线方向,z轴为水管仪产生的干扰变化量。质量为P的物体移动轨迹和范围见图 3所示,xoy为整个平面。由图 3可见,P越靠近钵体,干扰就越大,钵体处达最大值,图中向上和向下2个突起点表示质量为P的物体在水管仪2个钵体处产生的干扰值。

|

图 3 P = 1 000 kg时水管仪干扰位移曲线 Fig.3 The interference displacement curve of the water-tube tiltmeter when P = 1 000 kg |

基于C语言编制软件来计算水管仪干扰位移,结果表明,质量P = 1 000 kg,距水管仪钵体水平方向60 cm、垂直方向10 cm时,水管仪产生的位移为Z = 0.000 444″,小于水管仪分辨力0.000 5″。因此,过道桥的最短长度应为1.2 m,垂直方向距仪器观测点10 cm以上。考虑到人员走动可能产生的振动会大于理论上相当质量物体对仪器产生的干扰,同时根据会昌台现有山洞观测条件,分别设计1.5 m、2 m、3 m长的过道桥,桥体采用80 mm×43 mm×5 mm的国标8#槽钢。鉴于会昌台观测山洞较窄,使用4块槽钢合并为一整体桥面,总桥面宽约32 cm。同时,根据山洞高度设计5—10 cm高的桥脚,并在桥脚铺垫厚4 cm的泡沫板(图 4),以最大程度地减轻人类活动对水管仪的影响。

|

图 4 会昌台过道桥安装 Fig.4 Installation diagram of the Huichang Seismic Station crossing bridge |

为检测过道桥对人为干扰的抑制效果,对比分析安装前后水管仪人为干扰曲线特征。

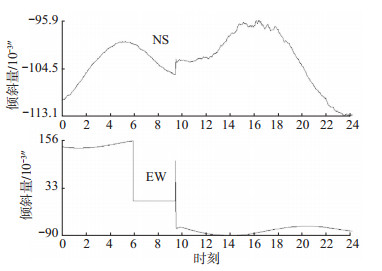

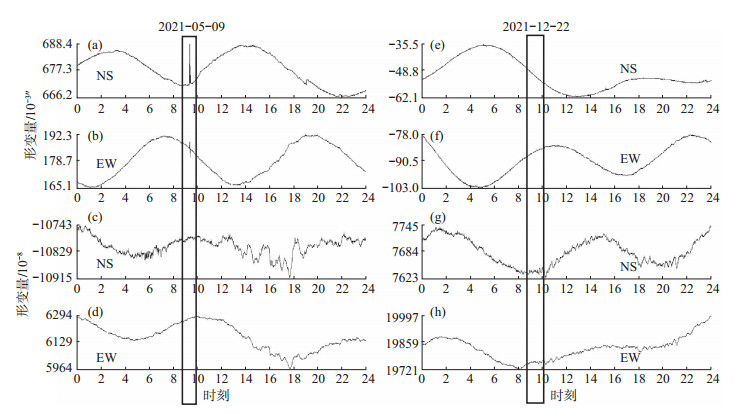

2021年5月9日5时53分,会昌台垂直摆EW分量出现靠摆现象(图 5)。9日9时20分至35分工作人员进入观测山洞对垂直摆EW分量进行调零操作,水管仪NS、EW分量观测数据呈明显突跳[图 6(a)、(b)],其中NS分量变化幅度约18.10×10-3″,EW分量变化幅度约为6.42×10-3″,可见调零操作对水管仪干扰显著;伸缩仪NS、EW分量未记录到明显干扰[图 6(c)、(d)],说明人员在观测山洞内部走动对伸缩仪的干扰影响可忽略不计。

|

图 5 2021年5月9日会昌台垂直摆EW分量靠摆 Fig.5 On May 9, 2021, the EW component of the vertical pendulum at Huichang Seismic Station stopped at one side |

|

图 6 过道桥安装前后水管仪人为干扰观测曲线 (a)安装前水管仪NS分量;(b)安装前水管仪EW分量;(c)安装前伸缩仪NS分量;(d)安装前伸缩仪EW分量;(e)安装后水管仪NS分量;(f)安装后水管仪EW分量;(g)安装后伸缩仪NS分量;(h)安装后伸缩仪EW分量 Fig.6 The human activity interference observations of the water-tube tiltmeter before and after installing the bridge |

过道桥安装后,于2021年12月22日8时56分至10时5分进行多次人为走动实验,对比调零操作时人员活动对水管仪的干扰,此时人员走动对仪器的干扰明显降低,水管仪NS、EW分量观测曲线完整、光滑[图 6(e)、(f)],无明显突跳和其他异常,说明过道桥可有效避免人员正常走动对仪器造成的干扰,效果良好;而伸缩仪观测曲线同样未记录到明显干扰[图 6(g)、(h)]。

4 结论与讨论以生活中常见的“桥”为思路来源,基于波西涅斯克位移解,计算人员对水管仪的干扰位移并绘制曲线,分析人员干扰随位置的变化,结合会昌台观测环境,在观测山洞内设计过道桥,得到以下认识:

(1)在观测山洞内部,人员走动对伸缩仪造成的干扰影响甚微,几乎可忽略不计,但对水管仪造成的干扰明显。

(2)会昌台观测山洞过道桥长度应设计在1.2 m以上,在垂直方向上,宜距水管仪观测点10 cm以上。

(3)在会昌台观测山洞安装过道桥后,人员正常走动对形变观测仪器的影响甚微,人为干扰显著降低,有效避免了因此产生的无效数据,可提高台站形变观测数据完整率,提升观测资料质量,为地震地球物理资料异常判断夯实数据基础。

(4)针对仪器故障率高、人为干扰较多的观测山洞,可根据各台站观测山洞自身环境条件和仪器布设的差异设计相应过道桥,以有效降低甚至消除人为因素对观测仪器的干扰。

包宝小, 王慧, 席文雅, 等. 乌兰浩特地震台水管倾斜仪、垂直摆倾斜仪测值同震响应差异[J]. 地震地磁观测与研究, 2024, 45(4): 62-67. |

陈德福. 中国地震倾斜潮观测台网[J]. 内陆地震, 1993, 7(3): 211-224. |

高曙德, 郑卫平, 安海静, 等. 井下地电阻率观测异常核实实例[J]. 地震工程学报, 2016, 38(Z2): 240-249. |

郭昱琴, 付国超, 孙三健, 等. 五指山台DSQ水管倾斜仪和VP垂直摆观测数据质量对比分析[J]. 地震科学进展, 2022, 52(5): 232-237. |

胡玮, 冯雪东, 石伟, 等. 乌加河地震台形变观测异常与干扰识别[J]. 地震地磁观测与研究, 2022, 43(2): 145-152. |

黄震, 李章, 谭笑, 等. 泾县地震台DSQ水管倾斜仪观测资料典型干扰分析[J]. 科技资讯, 2024, 22(16): 239-243. |

时建伟, 钱文杰, 陈殷晖, 等. 常熟地震台形变观测干扰的识别[J]. 流体测量与控制, 2023, 4(4): 40-46. |

谢斌, 赵爱平, 邓月圆, 等. 会昌台垂直摆观测资料与地震对应关系分析[J]. 地球科学前沿, 2022, 12(3): 336-347. |

熊先保, 林立峰, 杨婕. 水管倾斜仪与摆式倾斜仪抗干扰能力分析[J]. 华南地震, 2013, 33(2): 34-40. |

尹祥础. 固体力学[M]. 北京: 地震出版社, 2011.

|

张起森. 弹性层状体系理论的实验验证及应用[J]. 土木工程学报, 1985, 18(4): 63-76. |

赵爱平, 李传江, 周红艳, 等. 会昌地震台相同测点倾斜固体潮观测之对比分析[J]. 华南地震, 2012, 32(2): 121-132. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46