根据第53次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2023年12月,我国网民规模达10.92亿人,互联网普及率达77.5%。随着大数据时代的到来,科学、社会和经济领域发生了巨大变革(刘经南等,2014)。从海量且重复的数据中提取有价值的信息,已经成为一种重要的知识获取能力。在20世纪末到21世纪初,随着互联网的高速发展,作为分享意见、见解、经验和观点的工具和平台,微博、微信、抖音等具有强大互动性、扩散性与实时性的社交媒体应运而生(曹彦波等,2017)。这些社交媒体的特性使得信息发布和获取越来越便利,在一些重大突发事件发生时,各种信息充斥网络。比如,破坏性地震发生后,有关震情、灾情的信息迅速成为社会舆论焦点(邓月飞等,2020)。这些突发舆情事件具有不确定性和复杂性,以及敏感度高、传播速度快等特点(孔德育等,2019),吸引了众多学者对涉震舆情研究的关注,如:罗松等(2021)以2021年云南漾濞MS 6.4地震为例,分析了云南地震部门在地震科普和震后舆论宣传方面的成功做法,总结了值得借鉴的经验和启示;薛杭等(2022)对2022年四川泸定MS 6.8地震舆情进行分析,探讨了突发地震舆情引导对地震部门有效开展震后应急工作的促进作用;罗松等(2023)以四川省地震局官方微博为例,给出新媒体时代背景下涉震舆情的处置建议。在以往涉震舆论事件应对及相关宣传方面,多关注震级大、破坏性较强的地震事件,事实上震级小但震感强烈的地震事件也容易在各种网络平台上引发讨论。通过新媒体平台正确引导舆论,并把握时机推进防震减灾科普宣传,对提升地震部门的公信力具有重要意义。

舆情秘书是一款由北京智慧星光信息技术有限公司开发的互联网舆情监测与预警工具,主要为政府机构和企业提供全方位的舆情服务。其可通过新闻网站、论坛、微博、微信等多种渠道收集震后信息,并进行深度剖析,识别公众情绪和关注焦点,协助决策者洞察公众对震后救援和恢复工作的反应,确保信息的全面性、准确性、透明度和公信力。舆情秘书也能够实时监测和分析网络舆情数据,及时发现潜在的负面舆情,为相关部门提供预警。例如,在2008年汶川地震期间,通过舆情秘书对微博、网络媒体、手机客户端等平台的海量网络信息进行监测和汇总,并依据震后救援和灾区情况报道,协助相关部门及时调整救援策略,稳定公众情绪,为震后应急响应救援工作提供了宝贵的数据支持。

2024年1月26日、27日,丽江市玉龙县白沙镇与古城区交界地区发生小震震群事件。由于震源深度浅,震感明显,引起广泛的社会关注。本文以此次震群事件为例,通过舆情秘书对网络信息的收集与分析,总结突发地震事件中震后舆论引导和防震减灾宣传方面的不足,并提出一些思考与建议。

1 舆情动态2024年1月26日、27日云南省丽江市玉龙县白沙镇与古城区交界地区多次发生1—3.9级小震,1月26日和27日,共发生1—1.9级地震24次,2—2.9级地震6次,3—3.9级地震2次,震源深度集中在8 km上下,最大地震为1月27日1时58分ML 3.2地震(26.9°N,100.2°E)。此次震群事件涉及2个县区,约14万人受到影响。

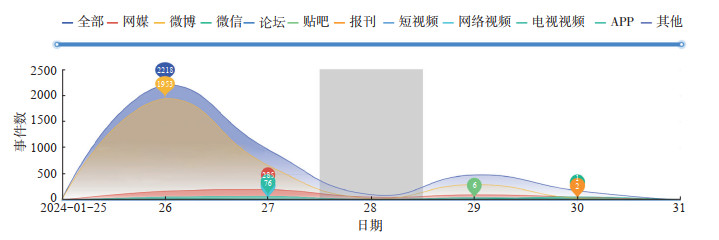

此次小震震群事件震源深度浅,大部分市民有明显震感。在社交媒体上,相关话题迅速升温。根据“舆情秘书”分析,在1月25日—31日,互联网上共监测到相关舆情3 968条。其中:微博平台最为活跃,抓取2 984条信息;其次是微信、抖音等网络媒体,产生606条信息。舆情峰值出现在2024年1月26日,当日产生2218条相关信息,其中微博平台传播量达1 953条,成为该事件的主要传播媒体(图 1)。该事件在各大媒体平台上共计登上热搜3次(表 1)。

|

图 1 舆情信息传播媒体声量分布 Fig.1 Distribution of public opinion information dissemination media sound volume |

| 表 1 丽江小震群舆情事件热搜统计 Table 1 Statistics of hot search in the Lijiang small earthquake swarm public opinion event |

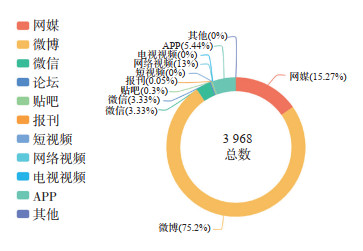

各类媒体就此次事件报道总数量为3 968条,舆情信息媒体传播平台分布见图 2,其中:微博作为主要传播平台,贡献2 984条,占比约75.2%;其次,网媒传播606条,占比约15.27%;APP小程序传播216条,占比约5.44%;微信平台传播132条,占比约3.33%;贴吧贡献12条,占比约0.3%;论坛发出11条,占比约0.28%;网络视频播放5条,占比约0.13%;报刊发表2条,占比约0.05%;其他如短视频、电视视频等媒体均未发布相关信息。在本次事件中,参与报道的媒体属性分布如下:中央级媒体2家,占比约9.09%;省级媒体13家,占比约59.09%;地方媒体6家,占比约27.27%;其他媒体1家,占比约4.55%。值得注意的是,此次舆论事件的关注度与讨论度自1月30日起迅速降温。

|

图 2 舆情信息传播媒体平台占比 Fig.2 Percentage of media platforms for dissemination of public opinion information |

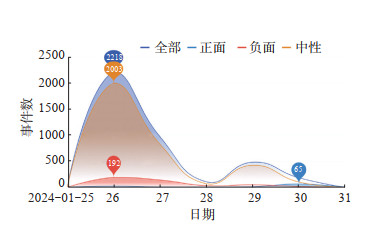

据“舆情秘书”对此次事件评论的分析,可知在事件发展进程中,中性信息占比最大(图 3),其中:正面信息103条,占比约2.6%;负面信息433条,占比约10.91%;中性信息3 432条,占比约86.49%。统计发现,负面评论内容集中在以下几个方面:①所在区域政府官媒未及时发布信息,导致公众出现恐慌情绪,后期官媒在通报中表达了震级小未及时通报的理由,一定程度上加剧了民众的不安与不满情绪;②2024年1月22日发生昭通镇雄山体滑坡事件,1月26日在邻区发生大理MS 3.2地震,连续地质灾害事件的发生,在一定程度上引发民众心理上的不适与恐慌;③在此次震群事件中,多次发生有感地震,部分民众难以判断是否需要躲避或逃生。

|

图 3 倾向性舆论占比及实时变化 Fig.3 Proportion and real-time changes of propensity opinion shares |

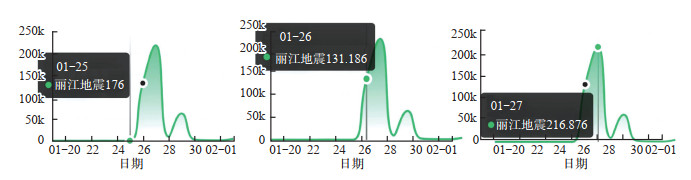

在此次小震群事件中,首次震感强烈地震于2024年1月26日14时40分发生,其震级MS 1.9、震源深度8 km,随后该事件于14时58分迅速登上微博热搜。据“微信指数”数据统计,“丽江地震”关键词的整体指数(包括公众号、视频号、搜一搜及网页搜索)日环比激增74 437.50%(图 4)。

|

图 4 微信指数增长 Fig.4 WeChat index growth |

2024年1月丽江小震群事件有以下特点:①震级小、震源浅、震感强;②小震震群,短时间内发震次数多。分析认为,对此次小震群事件,舆情应对及后期宣传存在不足。

(1)官媒因震级小未及时进行震情通报,后期通报时间滞后,造成一定民众恐慌。以2024年1月26日14时40分首次有感地震(MS 1.9)为例,地震发生后,丽江市地震局官方媒体“丽江防震减灾”微信公众号未立即发布相关通报,直至16时18分发布《震情速报》,对震中等信息进行通报;16时48分,古城区地震局官方媒体“古城防震减灾”微信公众号发布《震情速报》,16时53分,其“古城区防震减灾”微博转发“白鹿视频”,对此次地震情况进行通报(图 5)。该事件未引发地震谣言。后期,2家央媒借此事件进行防震减灾科普知识宣传。

|

图 5 市县(区)地震局官方媒体震情信息发布 Fig.5 The "earthquake information" in official media of city and county (district) arthquake agency |

26日20时38分,大理发生MS 3.2地震,20时44分云南省地震局官方微博发布震情通报;当日22时27分丽江MS 2.7地震和27日1时58分丽江MS 2.5地震均在深夜发生,震感更加明显,但无官方媒体即时就2次事件进行通报。1月27日,因连续有感地震事件无官方通报,网络平台出现如“因为没有到3级不配被公布吗?”的负面评论。丽江地区曾于1996年2月3日发生7级地震,具有强震发生背景,且作为旅游城市,有感地震的发生对游客造成一定影响,导致不安情绪迅速蔓延。

(2)后期宣传存在以下不足之处:①宣传数量不足,“古城防震减灾”微信公众号/微博和“丽江防震减灾”微信公众号2个官媒在震后黄金时段合计仅发布防震减灾科普知识信息1条,即“丽江防震减灾”微信公众号于1月30日发布《地震自救篇》,阅读量仅214人次,而“古城防震减灾”微信公众号与微博均未发布相关信息;②宣传手段单一,仅通过微信公众号的图文形式进行宣教,受众面窄;③宣传内容不够丰富,在发布科普内容中仅涉及“地震自救”这一知识点,无其他相关科普知识。

3 思考与建议通过“舆情秘书”与“微信指数”的统计分析,微博成为此次地震事件舆情传播的主流媒体,微信平台讨论度稍弱。针对此次小震群突发事件,市县地震系统在涉震舆情应对方面暴露出一些不足,以下给出几点思考与建议:

(1)准确把握尺度,及时进行震情通报。构建基于大数据和人工智能的地震信息实时发布平台,实现震后30 s内自动推送精准震情信息。系统应整合地震监测数据、GIS地理信息系统和移动通信技术,通过短信、APP推送、社交媒体等多渠道同步发布,确保信息覆盖率达到95%以上。同时,建立信息核实机制,由地震专家团队实时监控数据准确性,建议市县地震系统不再局限于震级大小。若震感明显,无论震级大小,应在震后8—30 min内迅速发布震情信息,积极回应网友关切,掌握舆论主动权,防止恐慌情绪滋生和蔓延。

(2)把握关键时机,加强震后宣传力度。云南省丽江市防震减灾科普宣教工作的开展主要集中在每年3个重要时段,即“5·12”全国防灾减灾日、“11·6”云南省防震减灾宣传日和丽江“2·3”地震纪念日,其他时间鲜有相关宣传活动。研究表明,震后2—3天是公众关注度最高时期,也是开展防震减灾科普宣传的最佳时机(杨红樱等,2019)。若精准把握这一时机,积极开展震后宣传,主动回应公众关切,有效引导社会舆论,宣传效果必将大幅提升(邓月飞等,2020)。因此,建议在地震发生后1—3天的黄金时间内,所在地各级政府官方媒体应积极在社交媒体上发布防震减灾科普知识相关信息,不再局限于地震系统的官方媒体,其他政府相关职能部门的官方媒体也应密集发声。

相关建议如下:①创新宣传手段:市县地震系统可通过线上发布图文、小视频、专题讲座等形式,以及线下发放防震减灾科普知识手册、举办相关讲座、开展应急演练、在民族地区用当地语言进行“院坝科普”等多种方式进行宣传,拓宽受众面。②丰富宣传内容:震后发布的防震减灾科普知识不应仅限于地震时的保命措施,还应涵盖“地震预警”“地震互救”“地震谣言”等相关知识。特别是“地震预警”,由此次地震舆论事件的评论分析可知,有网友提出“地震了,为什么我的手机地震预警没响?”的问题,表明仍有大量民众对地震预警缺乏了解或理解不深。因此,丰富的防震减灾知识有助于提升民众的防震减灾意识和自救互救能力。

(3)构建地震舆情监测系统,优化舆情应对策略。对于辖区内发生的地震事件,各部门均备有相应的地震应急预案,预案中对新闻宣传及谣言处置均做了简单部署,由宣传部门牵头,地震局、应急局、网信办、公安局等相关职能部门协同配合。鉴于地震事件具有高度专业性,舆情引导和民众疑虑回应等均需具备扎实的专业知识。此外,在网络信息高速传播的时代背景下,为抢占先机,舆情监测尤为依赖专业舆情软件的快速分析,以便为相关人员争取宝贵的应对时间。

相关建议如下:在市县级地震系统内部组建地震舆情应对专业团队,明确职责分工。一旦发生有感地震,即时通过官方媒体发布震情通报及相关的防震减灾知识,并协同其他职能部门(如政府宣传部门),积极引导舆论,防止地震舆论转变为地震谣言;市县级地震系统内部还需对该团队进行相关专业培训,并进行模拟演练,以提升地震舆情处置能力;各级地震系统应制定并完善相应的《地震舆情应对方案》,明确涉震舆情的处置流程。

4 结束语随着网络媒体的迅猛发展,以往地震舆情多聚焦于震级大、破坏性强的地震事件。然而,此次小震群事件震级虽小,却因震感明显,在一定范围和程度上引发了公众热议。官方媒体在应对此次涉震舆情时的表现,从侧面映射出其舆论引导力和公信力。针对官媒在震情通报上的滞后、震后宣传方式及内容单一导致的后期效果不佳等问题,经深入剖析,提出以下建议:①构建基于大数据和人工智能的地震信息实时发布平台:实现震后30 s内自动推送精准震情信息,系统应整合地震监测数据、GIS地理信息系统和移动通信技术,通过短信、APP推送、社交媒体等多渠道同步发布,确保信息覆盖率达95%以上。同时,建立信息核实机制,由地震专家团队实时监控数据准确性,及时更新震情进展;②构建双向互动沟通机制:成立社交媒体快速响应团队,24小时在线解答公众咨询,及时澄清不实信息;③创新震后宣传策略:多媒体内容制作,开发系列科普短视频,采用3D动画模拟地震过程,制作交互式应急避险指南;组建地震科普专家库,定期开展线上直播答疑,制作专题访谈节目;可视化数据展示,运用信息图表、动态地图等形式,直观呈现震情数据和避险要点;情景化教学,开发VR地震体验系统,在重点区域开展沉浸式应急演练。建立重点人群定向推送机制,针对学校、社区、企业等不同群体提供定制化信息服务。

通过这些举措,以期在未来突发地震舆论事件中,能够实现快速、合理、有效的应对,从而进一步推进震害防御工作,提升地震系统的公信力和权威性。

曹彦波, 毛振江. 基于微博数据挖掘的九寨沟7.0级地震灾情时空特征分析[J]. 中国地震, 2017, 33(4): 613-625. DOI:10.3969/j.issn.1001-4683.2017.04.017 |

邓月飞, 孔德育. 云南通海、巧家MS 5.0地震在网络舆情引导中的思考与建议[J]. 地震地磁观测与研究, 2020, 41(3): 216-221. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2020.03.027 |

孔德育, 彭关灵, 徐昕. 2019年6月17日四川长宁MS 6.0级地震的网络舆情特点研究[J]. 国际地震动态, 2019(11): 46-51. DOI:10.3969/j.issn.0253-4975.2019.11.008 |

刘经南, 方媛, 郭迟, 等. 位置大数据的分析处理研究进展[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2014, 39(4): 379-385. |

罗松, 周文英, 彭涛, 等. 从云南漾濞6.4级地震浅析地震科普和震后舆论宣传[J]. 四川地震, 2021(3): 10-16. |

罗松, 胥津津, 张红英, 等. 新媒体时代背景下涉震舆情处置建议——以四川省地震局官方微博开展涉震舆情处置为例[J]. 四川地震, 2023(4): 41-46. |

薛杭, 赵烽帆, 荣华. 2022年9月5日四川泸定MS 6.8地震舆情分析[J]. 中国地震, 2022, 38(3): 425-431. |

杨红樱, 周煊超. 浅谈防震减灾科普现状[J]. 国际地震动态, 2019(8): 166-167. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46