2) 中国西安 710068 陕西西安地球深部构造中国地震局野外科学观测研究站

2) Shaanxi Xi'an Deep Earth Structure Observation and Research Station of China Earthquake Administration, Xi'an 710068, China

钻孔应变观测可用于地壳应力应变研究。通过在地壳钻孔中安装应变仪,观测地壳应力应变状态,分析区域应力场变化,为地震活动监测提供科学依据。钻孔体应变观测是依据安装在钻孔仪器中腔体的体积变化,分析得到岩体体积的相对变化量。其观测精度高、稳定性好,能够准确捕捉岩体体应变状况,精准反映地壳形变变化(邱泽华等,2004;牛安福等,2011;孙艺玫等,2021;吴凯等,2022)。乾陵地震监测站(下文简称乾陵站)钻孔体应变仪运行良好,且观测数据质量较高,干扰因素较少(张晨蕾等,2022),但对于其映震能力的分析不够充分。因此,本文以2020—2023年乾陵地震监测站钻孔体应变仪观测资料为基础,整理并分析仪器的地震记录,开展同震形变响应研究。

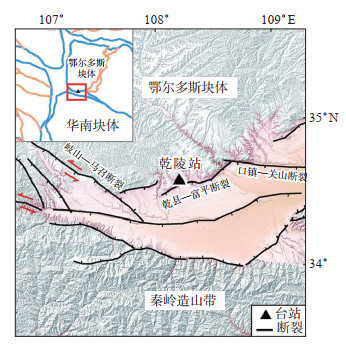

1 场地环境乾陵站形变观测属国家Ⅰ类观测项目,构造背景属于渭河断陷盆地中段与陕北黄土高原过渡地带,南邻乾县—富平断裂,北接关山—口镇断裂(图 1)。乾陵站观测环境良好,TJ-Ⅱ型体积式钻孔应变测量仪(下文简称体应变仪)于2007年1月安装运行,观测数据质量较好(张晨蕾等,2022)。

|

图 1 乾陵站区域构造背景 (据杨小林等(2020)修改) Fig.1 The regional structural background map of Qianling Seismic Station (modified according to Yang et al, 2020) |

据中国地震台网目录,2020—2023年,乾陵站钻孔体应变仪记录到159次4.7≤MS≤8.1地震事件(均采用面波震级MS)。其中:震级最小且震中距最近事件为2020年10月22日四川省绵阳市北川县MS 4.7地震,震中距485 km;震级最大事件为2021年7月29日美国阿拉斯加州以南海域MS 8.1地震,震中距7 131 km;震中距最大事件是2021年1月27日南设得兰群岛MS 7.0地震,震中距16 808 km。

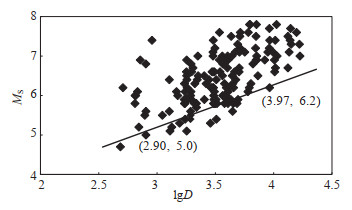

2.1 理论映震能力根据地心余纬度公式,计算每个地震事件的震中距D,绘制震级MS与震中距对数lgD关系图,结果见图 2,进一步分析该体应变仪映震能力。

|

图 2 所选地震事件震级MS与震中距对数lgD关系图 Fig.2 The relationship between MS and lgD of the seismic events |

如图 2所示,震级与震中距之间存在正相关关系。为了得到较为准确的仪器映震能力公式,在图中选择震中距较小的点(2.90,5.0)和震中距较大的点(3.97,6.2)进行连线,可见该直线同时使得仪器记录的地震事件基本位于其左上方,与郝军丽等(2022)、张雪娟等(2022a)的分析结果相符。计算得到直线方程,即乾陵站钻孔体应变仪映震能力公式,公式如下:

| $ M_{\mathrm{S}}=1.1215 \lg D+1.7477 $ | (1) |

该直线方程能够反映仪器记录的地震震级与震中距的变化趋势。

基于式(1),计算得到不同震级区间对应的最大震中距,统计结果见表 1。

| 表 1 根据映震能力公式计算的不同震级对应的最大震中距 Table 1 The maximum epicentral distance of different magnitudes calculated according to the earthquake reflection capability formula |

据统计,2020—2023年,全球共发生MS≥4.0地震事件2 404次,含我国地震事件700次,其中乾陵站体应变仪记录全球地震事件159次,含国内地震事件43次。按震级区间进行分类统计,结果见表 2。由表 2可知:①MS≥8.0地震事件:乾陵站钻孔体应变仪准确记录到该震级区间地震事件,我国无8级以上地震发生;②7.0≤MS<8.0地震事件:全球共发生54次地震事件,体应变仪记录到41次,占比约75.9%,其中我国发生1次,并被仪器记录到;③MS<7.0地震事件:体应变仪记录全球地震数比例较低,但对我国6.0≤MS<7.0地震的记录能力较高,占比约70.8%。因此,乾陵站钻孔体应变仪对全球7级及以上地震记录能力较高,其他震级区间地震记录能力较差;对我国6.0级及以上地震事件记录能力较强,但对6级以下国内地震事件记录能力较为有限。

| 表 2 2020—2023乾陵站钻孔体应变仪年记录地震事件和全球、国内地震事件统计 Table 2 Statistics of seismic records of volume borehole strain meter at Qianling Seismic Station from 2020 to 2023 |

综上分析可知,乾陵站体应变仪能够较为准确地记录到我国6级、国外7级及以上地震事件,且能够清晰记录到国内外中强地震的完整波形,反映出较强的映震能力。参考表 1所列乾陵站体应变仪在不同震级区间对应的理论最大震中距,发现实际记录的地震事件未能达到理论记震能力,可能与地震事件的构造背景、仪器响应特性、台站所处位置以及台基岩性等因素有关。

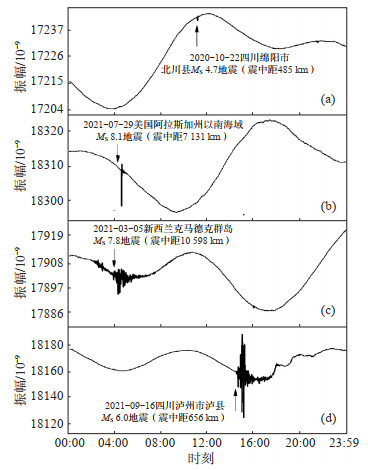

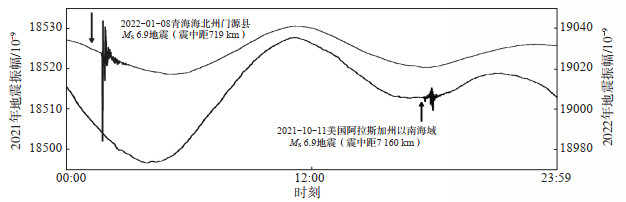

3 同震形变响应分析地震活动能够引起形变观测仪器产生同震形变响应。通过研究同震形变响应,可以深入分析地震源区活动变化,进而为地震预报提供可靠依据(张凌空等,2008)。同震响应表现形式有脉冲、阶跃、震荡或者多种形式的叠加(孙毅等,2005)。通过分析乾陵站体应变同震波特征,发现近震和小震表现为脉冲形态,远震和强震则表现为震荡波形(图 3),且未观察到由地震活动引起的阶跃变化。结合台站构造背景,分析认为,乾陵站钻孔裂隙不发育,所处断裂带目前构造活动较平稳,地震活动对钻孔所处地下应力场影响有限,不会引起体应变仪观测数据产生阶跃变化。

|

图 3 乾陵站钻孔体应变仪记录的同震响应波形 (a)小震同震响应;(b)近震同震响应;(c)远震同震响应;(d)大震同震响应 Fig.3 The coseismic response waveform recorded by the borehole strain meter at Qianling Seismic Station |

在地震发生过程中,监测仪器记录的最大变幅值被定义为同震响应最大变幅,其可直接反映地震能量大小,是研究同震形变响应的重点内容。同震响应最大变幅与震中距和震级密切相关。采用控制变量法,分别讨论震级相同下震中距对最大变幅的影响,以及震中距相近时不同震级与最大变幅的对应关系,从而深入分析同震响应波形中不同物理量之间的内在联系,准备把握地震短临前兆的本质动力特征。

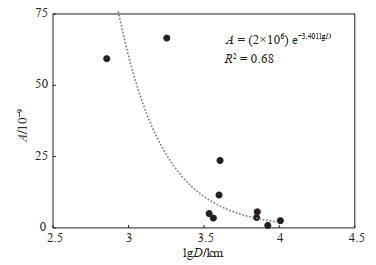

3.1 相同震级下同震响应最大变幅(A)与震中距(D)的关系据全建军等(2021)、郝军丽等(2022)、张雪娟等(2022b)的研究,在相同震级下,同震响应最大变幅(A)与震中距(D)具有以下关系:

| $ A=a \mathrm{e}^{b \lg \mathrm{D}} $ | (2) |

式中,a、b为常数。

对体应变观测资料中记录的地震事件,按照震级大小进行分类。分析结果显示,相同震级下,最大变幅和震中距之间存在负相关关系(图 4)。此外,鉴于多个震级分别对应丰富的地震记录,进一步对不同震级的地震事件进行分析,发现震级相同的地震事件,同震响应最大变幅均随震中距增大而减小,与其震级大小无关。例如:2021年10月11日美国阿拉斯加州以南海域MS 6.9地震和2022年1月8日青海海北州门源县MS 6.9地震,震中距分别为7 160 km和719 km,二者在乾陵站的钻孔体应变同震响应最大变幅分别是5.6×10-9和59.3×10-9(图 5),可见相同震级的地震事件,震中距较大的地震同震响应最大变幅更小,验证了以上结果。

|

图 4 10个MS 6.9地震事件最大变幅与震中距关系 Fig.4 The relationship between the maximum amplitude and epicentral distance of 10 MS 6.9 seismic events |

|

图 5 相同震级不同震中距地震事件的同震响应 Fig.5 Coseismic response of earthquake events with the same magnitude and different epicentral distance |

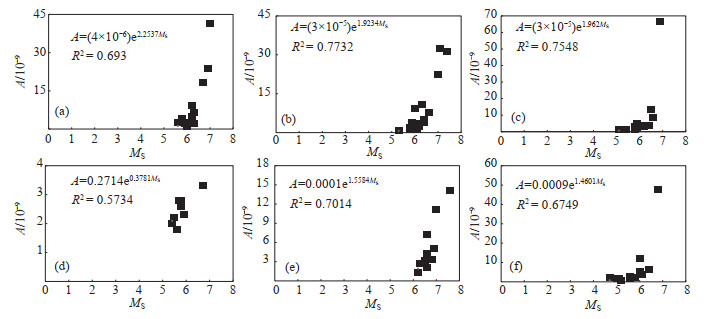

印度尼西亚苏门答腊岛、菲律宾、日本、琉球群岛以及中国的台湾和川滇地区地震活动频繁,文中将同一地区的地震事件视作具有相同的震中距,选取2020—2023年各地区发生的震例,分析相同震中距下地震事件的震级与最大振幅之间的关系,结果见图 6。

|

图 6 不同地区地震事件最大变幅与震级关系 (a)印度尼西亚苏门答腊岛地区;(b)日本地区;(c)中国台湾地区;(d)琉球群岛地区;(e)菲律宾地区;(f)中国川滇地区 Fig.6 The relationship between maximum amplitude and magnitude of seismic events in different regions |

由图 6可见,印度尼西亚苏门答腊岛、日本、菲律宾以及中国的台湾和川滇地区,所选震例的震级(MS)与最大振幅(A)之间拟合结果较好,相关系数R2分别为0.693、0.773 2、0.701 4、0.754 8和0.674 9,而琉球群岛地区震例拟合结果稍差,其R2 = 0.573 4。分析认为,琉球群岛地区震例较少,仅8次地震事件,震例不足导致该地区同震响应最大变幅与震级的拟合效果较差。

分析认为,6个地区地震事件同震响应的最大振幅与震级满足以下关系:

| $ A=a \mathrm{e}^{b M} $ | (3) |

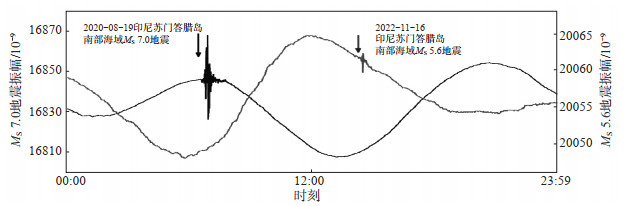

式中,a、b为常数。因此,对于同一地区的地震,同震响应最大变幅随着震级增大而增大。例如,在印度尼西亚苏门答腊岛南部海域发生的2次不同震级的地震,震中距相近,基于式(3)计算其同震响应最大振幅,其中2020年8月19日MS 7.0地震最大响应幅度为41.4×10-9,而2022年11月16日MS 5.6地震最大响应幅度为2.6×10-9(图 7),可见震级与同震响应最大变幅存在正相关关系。

|

图 7 同一地区不同震级地震事件的同震响应 Fig.7 Coseismic response of seismic events with different magnitudes in the same region |

通过分析2020—2023年乾陵站钻孔体应变仪记录的地震事件同震响应数据,得到以下结论:

(1)根据仪器记录的159次地震事件的震级MS与震中距对数lgD关系图,可得出乾陵站钻孔体应变仪映震能力公式为MS = 1.1215lgD + 1.7477。

(2)乾陵站体应变仪对国外MS≥7.0地震和国内MS≥6.0地震具有较好的记录能力。

(3)分析乾陵站钻孔体应变仪同震形变响应特征,结果表明:相同震级下,同震响应最大变幅(A)随着与震中距(D)的增大而减小,且满足公式A = aeblgD;同一地区地震,即震中距相近时,同震响应最大变幅(A)随着震级(MS)的增大而增大,且满足公式A = aebM。而且,震例不足会影响同震形变响应分析的拟合效果。

郝军丽, 公璐, 贾媛, 等. 长清地震台体应变仪映震能力浅析[J]. 高原地震, 2022, 34(3): 58-64. |

牛安福, 张凌空, 闫伟, 等. 中国钻孔应变观测能力及在地震预报中的应用[J]. 大地测量与地球动力学, 2011, 31(2): 48-52. |

邱泽华, 石耀霖. 观测应变阶在地震应力触发研究中的应用[J]. 地震学报, 2004, 26(5): 481-488. DOI:10.3321/j.issn:0253-3782.2004.05.004 |

全建军, 赖见深, 陈珊桦, 等. 小陶地震台钻孔体应变仪观测质量与映震能力分析[J]. 华南地震, 2021, 41(1): 26-33. |

孙毅, 程万正. 特大远震引起的形变观测变化图像[J]. 内陆地震, 2005, 19(3): 74-80. |

孙艺玫, 查楠, 任雪, 等. 钻孔体应变仪在地震前兆观测中的理论和应用研究综述[J]. 防灾减灾学报, 2021, 37(4): 69-74. |

吴凯, 施贺青, 张燕, 等. 地震地球物理观测台网地应变数据集[J]. 地震地磁观测与研究, 2022, 42(2): 214-218. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2022.02.028 |

杨小林, 危自根, 杨锦玲. 陕西乾陵台洞体应变周年变化的动力诊断[J]. 地震, 2020, 40(2): 177-187. |

张晨蕾, 何明文, 杨晓东, 等. 乾陵地震台钻孔体应变观测资料分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2022, 43(2): 128-133. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2022.02.017 |

张凌空, 牛安福. 不同周期气压波对钻孔体应变仪观测结果的影响[J]. 中国地震, 2008, 24(4): 415-421. |

张雪娟, 王玥明, 张国华, 等. 宁陕地震台体应变仪观测质量及映震能力分析[J]. 地震地磁观测与研究, 2022a, 43(3): 74-80. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2022.03.012 |

张雪娟, 张创军, 王玥明, 等. 安康地区地形变资料同震形变波特征分析[J]. 地震科学进展, 2022b, 52(10): 487-494. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46