2) 中国广州 510301 自然资源部海洋环境探测技术与应用实验室;

3) 中国广州 510300 自然资源部南海调查中心;

4) 中国北京 100029 中国科学院地质与地球物理研究所

2) Key Laboratory of Marine Environmental Survey Technology and Application, Ministry of Natural Resources, Guangzhou 510301, China;

3) South China Sea Survey Center, Ministry of Natural Resources, Guangzhou 510300, China;

4) Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

我国现有地磁台网目前仅覆盖我国大陆和海南岛等区域,南沙岛礁区域目前尚无固定观测的地磁台站。海南岛现建有琼中站和三亚站,但距离南沙上千千米,无法覆盖面积广阔的南海中南部海域,不能满足相关领域的基础数据需求。在南海建设海岛礁地磁观测站将填补这一空白,并可将我国大陆的地磁基准延伸至南海接近赤道的海域,进一步完善我国数字地磁台网空间布局。海洋地磁观测台与我国陆地地磁台站同步观测,可实现我国南海海域地磁场及空间电磁环境的快速监测,并为我国海上“一带一路”战略提供技术基础支撑(魏巍等,2019)。

在近赤道地区地磁场呈现显著时空变异性,其剧烈扰动主要源于三方面物理机制的耦合作用:磁暴期间增强的环电流效应、大气潮汐驱动的Sq电流体系以及地磁场固有波动。这些机制导致该区域磁场呈现时空变化剧烈且空间梯度显著的特征。其中,环电流引发的磁场扰动尤为突出,其变化幅度可达数百nT量级,且具有显著的日变周期特征、季节波动规律及区域性差异。值得关注的是赤道电集流现象,该电流系统集中分布于磁赤道向阳面两侧各约150 km的狭长电离层带内,其峰值强度在赤道中心区可达数十nT,但随纬度增加呈现快速衰减特性(10°纬度范围内衰减幅度超过90%)。受限于观测手段和理论模型的不足,学界尚未构建出能够精确刻画其空间分布和动态演变的理论模型。在南沙新建地磁台站,有助于解决海洋磁测和机载磁测日变台站的短缺、磁暴实时快速监测、赤道电集流监测和研究、南海地磁日变模型建立以及南海地磁参考基准图的建立等问题。

南沙海岛礁地磁台站建设,可为南海海域海洋调查提供长期性地磁参考基准,替代近海面地磁日变站,可大幅度提高我国深远海海洋地磁调查研究的精度,并可与大陆地磁台站配合,开展不同纬度地磁扰动传播现象、不同高空电流能量耦合过程以及空间电流涡南北向移动等方面的研究,还可用于研究主磁场整体的西向漂移现象、主磁场大陆异常区的移动过程、地球核幔耦合过程引起的主磁场周期振荡。

为进一步完善我国地磁台网的空间布局,满足我国地球科学研究、海洋资源探测、海洋防灾减灾、海洋环境保护以及空间天气预测预报的需求,亟需在南海海域开展海岛礁地磁台站建设。

1 海岛礁地磁台场地勘选 1.1 地磁台地磁背景南沙群岛位于南海南部的陆坡上,南沙海域地质构造较为复杂,总体而言属于东亚、东南亚大陆边缘的一部分,处于印澳板块、欧亚板块与太平洋板块的交会部位,以南沙海台面为基础的海底高原,其上发育了星罗棋布的珊瑚礁、滩和纵横交错的槽谷,南沙海台上岛礁、暗沙、滩的分布与NE向延伸的南北两列构造脊一致(龚铭等,2001)。

南沙海域为负磁场区背景,分布有NE向线性负异常带和环状异常。根据磁异常,用维纳反褶积方法计算的磁性基底埋深在5—15 km,其基底可能是无磁或弱磁性元古生界。本次选建地磁台站的永暑礁、渚碧礁位于南沙块体的永暑—太平地块,美济礁位于礼乐地块,地块基底稳定,三岛礁均为环礁,经人工吹填形成高出海平面约5 m的岛体,岛礁本底及吹填的珊瑚砂均为弱磁性,相互间空间布局合理,比较适宜选建地磁台站。

1.2 场地初选在分析南海地磁图、地磁模型、南沙海域磁测调查资料基础上,结合我国南沙区域岛礁实际情况,经论证,在南沙群岛我国已完成吹填的7个岛礁中选为地磁台建站预选站位。预选岛礁须由我国驻守,且完成大规模陆域吹填工程和军民设施建设,道路、灯塔、港口、机场等基础设施齐全,住房、医院、运动场、海水淡化、通信、搜救、观测等服务设施均已投入使用,深水港可停靠大型舰船(周桂银,2017)。

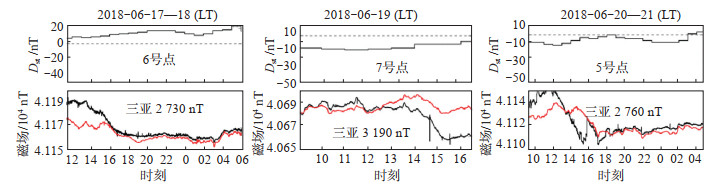

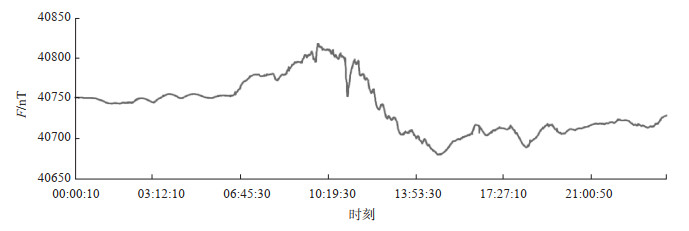

为了加强南海资源保护、有效提供海上公共服务,自然资源部积极履行自然资源资产所有者职责,于2016年完成南沙群岛永暑礁、渚碧礁、美济礁3个海洋观测中心的建设任务,2017年初均正式启动运行。南沙群岛等岛礁民事基础设施的建设,使其成为供应海上民事服务和国际公共产品的基地,为岛礁地磁观测站的建设奠定了基础条件。2018年6月派出专业技术人员对南沙岛礁开展现场初勘,采用G856磁旋仪对预选场地进行磁场梯度测量,初步了解预选区内磁场梯度。经实测对比分析,各岛礁日变数据整体趋势性一致,和三亚地磁台同时段日变基本吻合(图 1)。由初测结果看,南沙永暑、渚碧、美济三岛礁海洋站内预选站址的地磁测量数据,可以反映该区域地磁变化的基本特征。但岛礁上已建成的基建设施给磁场环境造成一定影响,电磁环境较复杂。从实测数据分析来看,永暑预选场地磁场梯度高于1 nT/m的规范指标,渚碧、美济接近指标值。经评审,建议详勘后择优开展南沙岛礁地磁台站建设,以填补我国在近赤道海域地磁台站的空白,实现由0到1的突破,这对于南海地区地磁监测及研究具有重要意义。

|

图 1 南沙岛礁地磁日变与三亚站同期对比 Fig.1 Comparison of geomagnetic diurnal variation on Nansha islands with Sanya station during the same period |

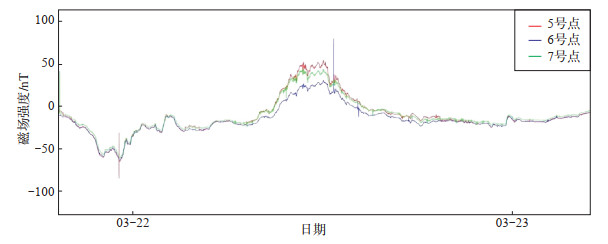

2021年1—5月,对预选的3个岛礁场地进行连续地磁日变观测(图 2),并在美济礁开展场地详勘。2022年7—11月,2个勘测组分别赴永暑、渚碧,采用EREV-1+高精度质子磁力仪对可选地块全境范围进行磁测,进一步了解测区内磁场梯度情况,分析地磁背景场,择优圈选建站位置,后对拟建站地块进行格网化详细测量,详测前清场,清除场地内铁磁性杂物,埋于地下的磁污染物开挖清除,同时对测区外干扰源进行分析、识别。为观测记录室建设及后期数据采集分析提供全面的初始磁场梯度背景资料。

|

图 2 三岛礁日变对比 Fig.2 Comparison chart of three islands daily variation |

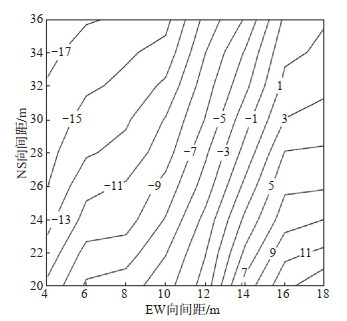

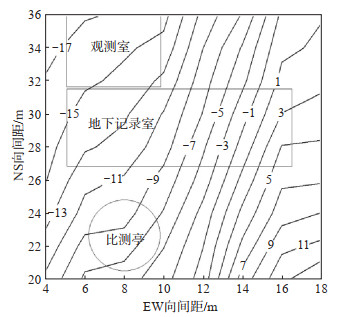

设定日变站和20 m×20 m格网化测区范围。日变布设在距离测区大于10 m不易受到外界干扰处,采样间隔设定3 s,自动记录模式;另一台磁力仪手动采样模式,测区测线布设为NS向间隔1 m,测点间隔1 m,探头离地1.5 m,测杆垂直地面,探头“N”字标识面正对地理北,仪器开机稳定后逐点测量,各测点均采样3次取均值,逐测线逐点反S形测量。测量过程中突发磁干扰情况立即停止测量,磁扰消失后恢复测量,相关异常情况做好记录,方便后续数据分析处理。用观测总场值均值减去日变相近时刻的日变值,即得到每个测点消减日变影响后的磁场值,选取1个测点作为基准点,把消除日变后的各测点数值减去基准点的数值40 979 nT得ΔFi,此即为梯度值,用“surf”绘图软件绘出观测区地磁场强水平梯度等值线图,全面了解测区内磁场梯度分布情况,见图 3所示图中磁场梯度单位为nT。通过分析磁场梯度变化和施工过程中室内梯度变化,为选择观测记录室、比测亭基坑定址开挖提供依据。

|

图 3 施工场地磁场梯度 Fig.3 Magnetic field gradient map of the construction site |

岛礁地磁台站建设内容是在优选的3个岛礁上各新建1个地磁台站,建设内容有观测室、记录室、比测亭、观测墩、方位标志等,还包括通信、供电、防雷、监控等配套设施。地磁台站的仪器设备配置与陆地地磁观测站总体相同,考虑到岛礁常年高盐、高温、高湿环境,仪器设备腐蚀老化严重,仪器生产时增加防护措施,做好“三防”处理;另外,考虑到岛礁仪器设备维修更换不便,做到地磁观测关键仪器设备一用一备,一旦出现故障可快速启动备用恢复正常工作,保障台站地磁监测不间断运行。

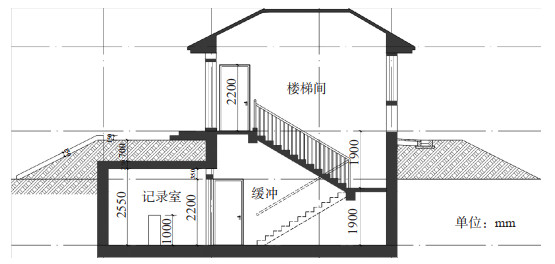

依据DB/T9—2004《地震台站建设规范地磁台站》建设规范,结合岛礁适用地块面积小的场址实际情况,观测室、记录室设计为错层建筑(图 4),由楼梯间错层连通,地面层外墙周围覆1.3 m厚土层并种植绿植,提高隔热保温效果,保持室内,尤其是地下记录室尽量保持恒温。记录室设3个记录墩,记录墩距离室内墙1.5 m,相邻观测墩之间中心距3 m,布局满足各仪器探头工作相互不干扰的要求;在满足观测要求基础上,部分方位标借助周边已有建筑体制作。观测室和比测亭各布设1个观测墩,观测墩通视方位标及北极星,墩体采用弱磁性大理石定制。采用碳/玄武岩纤维复合筋新材料代替铜筋,根据岛礁光照强、年降水量大的特点,做好防水隔热保护;岛礁陆地为人工吹填珊瑚砂,为有效降低沉降,房屋基础、记录墩基础均采用筏板结构。

|

图 4 主体结构剖面 Fig.4 Main structure section diagram |

在施工图统一标准设计的基础上,根据各岛礁具体情况,因地制宜据实优化调整,以提高台站质量、方便后期运维为基本原则。把有限空间优化利用好,把批复的宝贵资金用到刀刃上,依托现有海洋站,在通讯、供电、值班办公、后勤设施等方面充分利用现有条件。

2.2 建材选择与检测依据DB/T9—2004《地震台站建设规范地磁台站》规范要求,地磁台所用建材必须选择无磁性或弱磁性材料。所有建材及配件,如砂、石、水泥、铜材、铝材、涂料、止水板、防水卷材、大理石墩、门窗及电气配件等,必须严格进行磁性检测。南沙岛礁日变引起的磁场总场变化量一般在50—80 nT,个别时间段大于100 nT,7时至16时日变升降变化剧烈,其他时间段变化缓和,磁性检测尽量避开日变剧烈时段,见图 5。例如,2024年3月24日—26日有磁暴,25日影响最大,导致检测工作不能正常开展,14时前后磁力仪总场值跳动最为明显。

|

图 5 岛礁日变曲线 Fig.5 Reef geomagnetic diurnal variation curve chart |

梳理借鉴国内多地磁台站经验的基础上,结合海岛礁远离内地及海南本岛,海运成本高、登岛困难、施工难度大等实际情况,准备工作尽可能多的在出航前完成。建材的选择和检测是基础性关键工作,材料检测关口前移,从源头上控制弱磁性建筑材料质量,多次赴建材产地进行磁性检测对比,从中筛选磁性相对较弱的材料产地作为材料供应方。原产地取样送检,甄选供货方,委派检测人员到产地附近勘选磁性梯度变化小适宜批量检测的材料检测场地,选定磁性梯度均匀的区块用于搭建标准检测场,无磁性塑料模块搭建检测平台,先用MS2磁化率仪对各种材料样品进行磁化率检测,检测合格后,通知供货商批量送货到检测场,用EREV-1+高精度质子磁力仪检测,磁力仪探头固定在检测平台上,探头固定位置高度方便材料搬卸为宜,材料分袋包装,待检材料放平台前先测一个磁场值记为平台空值,待测材料置于平台,被检侧面距探头1 cm,依次测量6个侧面总场值,根据包装袋形状大小适当增减被检侧面的个数及检测面的点距及点数,检测完成搬离被检材料后再测1次空值,根据前后2次空值变化量来判定日变带来的影响,检测时间短可取前后空值的均值作为实际空值F0,检测值为Fi,ΔF = Fi - F0,ΔF均小于1 nT,判定该包材料合格。该方法比较适用于砂、石子、水泥等大宗型材料的磁性检测。

对于大宗砂子、小石子等建材尝试检测池的检测方式。优选一块边长6 m,磁场梯度小于1 nT的正方形地块,整平后用弱磁性混凝土浇筑成检测池,三侧砌0.6 m高的围墙,一侧保持地面持平,在检测池标记间距0.3 m的纵横线,逐点测量各交叉点的总场值并减去日变影响,标示出各个点位剩磁值,平铺待检砂子或小石子,避开日变剧烈时段,快速逐点检测,实测值减去池背景点位的剩磁,发现异常立即清除,然后复测,直至全部合格。该方式用于检测整体合格率高的材料效率高,不适宜检测合格率偏低的材料。

对于玄武岩复合筋、铜条、电线等长条形材料,采用分段检测方法。每隔0.3 m测1个点,以相邻测点间差值ΔF<0.5 nT为判断合格标准。

2.3 台站建设磁场梯度控制(1)混凝土浇筑的磁场梯度控制。对于磁污染的排除,要有高度的责任心,首先是对施工人员及出入施工场地的人员严格要求,必须做好各类工具,尤其是铁磁性工具进出场登记工作,保证工具不被遗留于场地;同时,要求建筑工人工装不准带有磁扰物件,不准携带打火机等小的铁磁性物品,每天开工前集中强调宣贯,养成习惯自觉,选择性地选派各工种代表观看并实操磁性检测,参与磁异常清除过程,让其深刻认识体会磁干扰的影响程度。

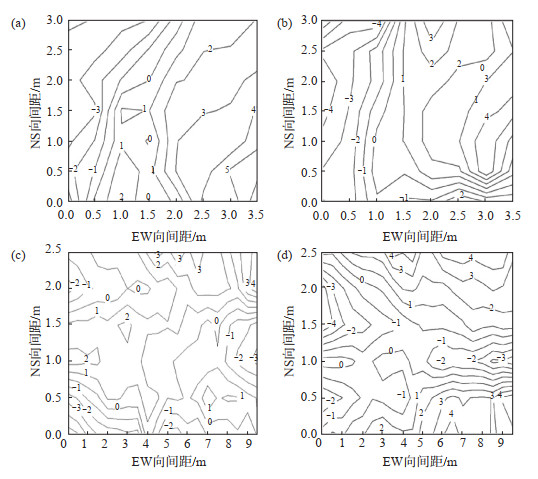

为保证工程质量,主体承重部分一次性浇筑过程无法停工磁测(吕俊强等,2008)。筏板基础、梁柱、地下室剪力墙等均需采用整体浇筑的方式。在建材、运输、搅拌工具、浇筑器具等全面做好磁控尤为重要,施工过程磁测一般选在工程节点结束后进行或施工人员休息的间歇进行,尽量不影响工程进度,发现问题及时排除,以免造成更大损失。浇筑完成后及时清场,按照规范要求以30 cm网格将探头贴近墙体逐点读数,排查磁异常点,做好标识,地毯式排查后针对磁异常点手工剔凿,清除磁异常后,采用检测合格的材料修复剔凿处,再次对30 cm网格进行磁测,磁力仪探头在距离被测物10 cm处逐点测,分析处理检测数据,绘制建筑体整体磁场梯度图。若磁异常出现框架结构体的中间位置,须综合考虑磁异常大小及剔除后对整体结构强度的破坏度,统筹考虑后做出最优选。装修过程同样全程跟踪磁控。

(2)回填土的监控。回填土主要选用基坑开挖出来的珊瑚砂,珊瑚砂是优质的弱磁性材料,但在岛礁吹填及基建施工过程中遗留的建筑垃圾务必清除。回填前对回填土进行整体磁测排查,选用无磁污染的珊瑚砂,在运输装卸过程严控磁污染物,回填土每增高0.3 m,以0.3 m ×0.3 m网格按规范要求进行磁性检测。

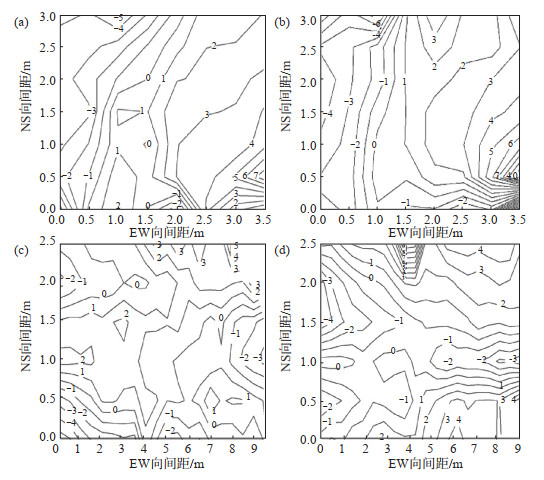

(3)竣工磁场梯度检测。建立水平间距0.5 m×0.5 m,垂直间距0.6 m的测网进行磁场梯度测量。采用2台EREV-1+高精度质子磁力仪,1台布放到固定参考点记录日变,1台逐点测。测量结束进行日变改正后生成磁场等值线图。整体分析研判各岛礁台站磁场梯度背景初始情况,评估台站能达到的等级。为初值测定及后期运维提供磁场基础背景资料。

初值测定分为地磁三分量测量和方位测定2部分。主要包含以下内容:①不同观测墩的总强度F值之差;②观测墩与照准方位标的方位角;③调试完成后开展D、I绝对值观测。

磁通门磁力仪,通过测量地磁台站不同记录墩上的磁场三分量、梯度及背景扰动水平,以获取台站地磁三分量初值状态。①不同记录墩之间磁场X、Y、Z三分量之差;②观测室内四周水平矢量梯度分布。Overhauser绝对磁力仪,通过测量地磁台站不同记录墩上的总磁场强度差值、梯度及背景扰动水平,以获取总磁场强度初值状态。①不同记录墩之间总磁场强度F值之差;②观测室内四周水平总磁场强度梯度分布。

2.4 台站整体验收及磁测采取“两检一验”的方式开展检查验收。竣工后通过现场作业单位和建设单位的两级检查,申请成果质量验收,验收由专项组统一组织开展。作业单位完成一级检查,建设单位完成二级检查。作业单位制定具体的质量保障措施,明确保障责任,规范内部管理,保障工作环境、观测室记录室等设施满足质量、环保、安全和保密等要求。现场质量检查主要包括:开工前检查、工序交接检查、隐蔽工程检查、停工后复工检查、分部工程完工检查、整体试验检查。严格遵照项目总体组质量管理文件要求,严格控制每个质量关口,事前预防、事中现场督查、事后整体检验测试,实施过程中保存相应文字记录材料,做到可追溯。

观测室、记录室、比测亭、方位标等主体施工完成后,在建筑、整体磁控、防水、隔热保温、供电通讯、防雷接地、方位标北极星观测视野等方面开展现场质量检查。在施工结束后立即组织各方代表现场预验。抓住各方人员均在岛礁施工现场时机,发现问题可立即整改,出具检查报告并提供支撑材料。磁异常主要由门窗、供电通讯插座个别配件,墙体内混入的杂质造成的磁扰。检测合格后立即开展初值测定及仪器设备的安装调试,测试合格,提交上级单位工程质量管理组开展二级检查,提出检查结论,出具检查报告,检查通过后正式开展台站试运行。开工前场地磁场梯度及主要建筑物在场地内的布局见图 6,竣工后磁测见图 7、图 8,图中磁场梯度单位为nT。

|

图 6 建筑位置示意 Fig.6 Architectural location diagram |

|

图 7 验收初测等值线 (a)观测室测高1.2 m;(b)观测室测高1.8 m;(c)记录室测高1.2 m;(d)记录室测高1.8 m Fig.7 Acceptance of initial measurement contour lines |

|

图 8 磁异常剔除后等值线效果 (a)观测室测高1.2 m;(b)观测室测高1.8 m;(c)记录室测高1.2 m;(d)记录室测高1.8 m Fig.8 Effect diagram of contour lines after removing magnetic anomalies |

成果汇交主要包括:①地磁台站勘查资料:地磁台站照片、地磁台站勘查表、地磁台站踏勘报告;②地磁台站土建资料:地磁台站站址勘选资料、勘选站点记录材料、勘选站址照片、站址实地测试结果(观测数据一并提交)、勘选技术报告;③土建资料:施工合同、工程预算书、土建过程照片、施工报告;④设备安装资料:地磁仪器登记表、电力设备登记表、通信设备登记表、设备安装照片、设备安装技术总结;⑤试运行资料及报告;⑥技术报告。

3 经验浅谈 3.1 自然环境南沙岛礁属热带海洋性季风气候,常年高温、高湿、高盐、高辐射,年平均气温28 ℃—30 ℃,年降水量2 800 mm以上。仪器设备腐蚀老化快,在选型和工艺加工上提前做好防护处理,运维期间加强养护;降雨天数多、雨量大,自然地表离海平面5 m左右,地下3 m左右开始有土层淡水渗出,水量大,基建尤其是地下部分要充分做好密封防水、室外排水,开工建设要避开6月—11月雨季,连日强降雨,对工程施工带来不可抗的影响。年温差10 ℃左右,在温差方面具有天然优势;海平面以上均为吹填珊瑚砂,土层较松软,为减缓沉降,本次采用基础筏板结构。海平面以下是稳定性较好的珊瑚礁盘,基础采用打桩方式,可解决沉降问题,基础常年浸泡在海水中腐蚀性强,在防腐、防水、密封性等方面有较高工艺要求,施工难度大,成本大幅增加,在后期高标准海岛礁台站建设考虑采用。

岛礁本底优良,选建在哪个岛礁,选建岛礁具体地块等方面目前受限。岛礁已建成建筑和即将施工建设项目,对地磁台的影响不可避免。未来新台站的建设,在保障安全的前提下,选建在无人岛礁可减少人为因素造成的磁扰,积极采用新材料、新技术,如采用地埋式,在内地预制模块,岛上做好地基及防水密封,采用模块化、集成化高的拼装模式,有利于高品质台站建设及成本控制。

3.2 条件保障及施工建设岛礁距离海南省海口市超过1 200 km,建材、机械均从内地或海南本岛海运上岛,人员只能通过申请搭载岛礁管理单位的船舶和飞机往返,目前申报搭乘飞机比较困难,人员登岛材料准备及申报审批周期1个月左右。人员登岛、施工许可、货船靠泊、转场等均需按规定报批,岛际间人员转场须等到顺路的船,船的航行顺序由岛礁管理单位安排,会出现有交通但不合顺序的情况。物资人员机械增补调整的难度比内地施工困难的多,因此出航前考虑周全,所需材料备足冗余量,做好包装防护,避免磁污染物混入造成二次磁污染。做好该项工作对工程质量、工期保障、成本控制等方面都很关键。

岛礁医疗条件较差,环境恶劣,生活不便,枯燥单一。管理单位管控严,特殊活动须停工。工期的延续,工人身心健康会出现起伏波动,需适时引导调节。

磁扰源主要有材料本身磁性杂质、加工过程、转运混入,施工过程机械工具锈蚀残渣、工人携带物品、场地土层隐藏、回填土中隐藏。外围磁扰源主要有岛礁已建成普通房屋、管网、电力通讯设施、无线电设备,车辆、船舶、飞行器等。磁控是建站的灵魂和基础,每个环节每个角落每位参与施工的人员均须严格排查,一丝不苟地全过程贯彻执行。

施工严格遵照工程技术要求,依据规范标准,在借鉴内地地磁台站建设经验的基础上,充分考虑岛礁现状及实际情况,因地制宜,要适应岛礁“高温、高盐、高辐射、强腐蚀”的自然环境特点,要全盘周密考量,充分考虑到岛礁相关各方面不可抗因素及现实困难,如检测所需时间、检测出异常返工所需时间、岛礁管理单位特殊管控停工时间等,设计出切实可行,紧凑而又略有富裕的工期安排。安全第一,质量为先,兼顾工期和成本。岛礁环境建站选一个积极配合、高效协作的施工方尤为重要,施工方主导,磁性检测方、监理方严格监督指导,承建方协调各方守职尽责,事先预防问题,及早发现并解决问题,通力合作,共同努力打造一个高品质合格工程。

4 结束语通过本次工程建设,实现了南沙地磁台站由0到1的突破,填补了南沙固定地磁观测的空白,积累了岛礁建站初步经验,摸索了一些适宜岛礁建站的磁性检测程序和方法。建设海岛礁地磁台需要细心、耐心、恒心和高度的责任心,更需岛礁管理单位的大力支持及各参与方的全力高效配合。

鉴于我国南海环境复杂,各个岛礁现状不一,不同海域对地磁观测具体需求有所区别,因此在南沙海洋地磁观测站的建设方面,应统一长远规划,合理空间布局,突出重点,找准落脚点,体现合理性和科学性。尽量选择地磁环境条件良好的观测场址,逐步增建新站位,不断优化地磁台站网组合的空间几何强度。增强地磁观测装备系统的模块化、自动化、智能化,减少设备故障率,降低维护成本,采用大岛礁中心节点有人轮换值守+小岛礁无人值守定期巡查的运维模式,以适应观测点远离大陆、控制维护保障成本的要求。

龚铭, 李唐根, 吴亚军, 等. 南沙海域构造特征与盆地演化[D]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2001.

|

吕俊强, 杜文勇, 周志雄, 等. 银川地磁台FHD观测室建设经验浅谈[J]. 地震地磁观测与研究, 2008, 29(6): 95-99. |

魏巍, 马媛, 汤民强, 等. 南海海洋地磁固定观测站建设初步研究[J]. 海洋技术学报, 2019(10): 93-97. |

周桂银. 中国南沙岛礁建设的战略战术博弈[J]. 世界经济与政治论坛, 2017(4): 48-63. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46