我国地震地电场观测涵盖大地电场和自然电场。大地电场分布于地球表面,是天然电场,其形成于地球外部空间电流与地球介质的相互作用,具有区域性和全球性日变形态特征(谭大诚等,2011)。自然电场的生成涉及地下水的渗流和过滤、矿化溶液离子的接触扩散效应以及氧化还原反应等多种因素,其在水平和垂直方向上均具有较大变化梯度,表现出的区域性特征主要受到地下介质结构变化的影响(国家地震局科技监测司,1988;钱复业等,2005)。在地震孕育发生过程中,受构造应力作用影响,地下介质的电性结构会随之发生改变,从而导致地电场出现异常变化,且该变化往往出现在孕震区域(毛桐恩等,1999)。因此,提高地电场观测质量,深入研究地电场观测资料,对开展地震监测、预测工作具有重要意义。

谭大诚等(2010)基于大地电场潮汐机理,构建大地电场岩体裂隙水(电荷)渗流(移动)模型,应用模型计算场地岩体裂隙水的主渗流方位,并提出地电场优势方位角分析方法,探寻震中附近岩体裂隙结构的变化(谭大诚等,2019)。在特定区域内,可在中强地震发生前观测到大地电场的显著异常。这些异常主要体现为方位角在较短时间内发生大幅度、准同步的突跳、收缩和偏转等现象。值得注意的是,这类震前异常现象通常出现在地震发生前3—4个月内(赵玉红等,2023)。

为了探寻乌加河地震台(下文简称乌加河台)地电场方位角与地震事件之间的潜在联系,本文选取2017—2023年该台地电场观测资料,对台站周边发生的4.0级及以上地震,结合大地电场优势方位角变化,进行异常特征分析,为地电场数据分析和地震危险性趋势研判提供参考依据。

1 观测数据及分析方法 1.1 数据来源乌加河台距乌拉特中旗乌加河镇中心约1 km。该台选址科学,地震监测条件良好,地电场观测环境优越,周围无高大建筑物、水库、湖泊、河流及大型厂矿等潜在干扰因素。

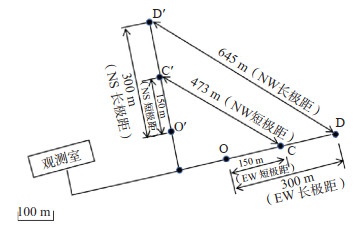

乌加河台配备GEF-Ⅱ型地电场仪(采样频率达秒级)进行地电观测。地电观测系统共布设NS、EW和NE向长、短极距6道测线,通过测量地表电场的EW分量(Ex)和NS分量(Ey),计算地表地电场强度矢量值。观测系统中所有线路均采用绝缘铠装电缆,并通过地下埋设方式进行敷设。电极装置选用固体不极化电极,埋深3 m,以确保电极位于冻土层之下,且不受地下水升降影响。该台地电场布设方式见图 1。

|

图 1 乌加河地震台地电场布极 Fig.1 Geoelectric field electrode layout of Wujiahe Seismic Station |

作为大地电场的主要组成部分,潮汐地电场被标记为ET,场地裂隙水的主要渗流方向被定义为α,亦被称为地电场优势方位角。大地电场ET的优势方位角α可通过特定数学公式进行计算(谭大诚等, 2012, 2013)。公式如下

| $ \alpha \approx 180^{\circ}-\arctan \left(\sqrt{2} \frac{\sum_{i=1}^{10} A_{(\mathrm{EW}) i}}{\sum_{i=1}^{10} A_{(\mathrm{NS}) i}}-1\right) $ | (1) |

式中,A(NW)i、A(NS)i分别为NW、NS方位的第i阶潮汐谐谐波振幅。

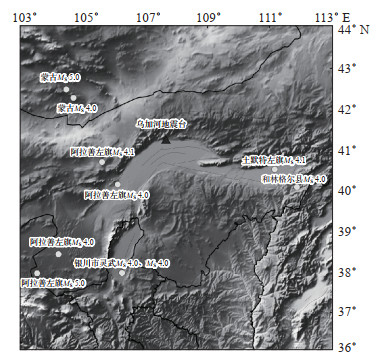

2 特征分析2017—2023年,在乌加河地震台500 km范围内发生10个MS 4.0及以上地震,其中8个地震事件发生在我国,2个地震事件发生在蒙古,地震分布见图 2,地震事件信息统计见表 1。选取10个地震事件发生前后3—4个月内波形数据,基于地电场潮汐波岩体裂隙水(电荷)渗流模型,采用式(1)计算优势方位角,并绘制方位角分布图,从数据转折形态、数据变化范围等方面进行分析,发现其中6次地震发生前方位角呈异常变化,4次地震发生前无异常,统计结果见表 1。

|

图 2 地震分布 Fig.2 Earthquake distribution map |

| 表 1 所选取地震事件参数统计结果 Table 1 The statistical results of the parameters of the selected earthquake events |

在所选震例中,以下6次地震震前方位角出现明显变化:2017年6月3日阿拉善左旗MS 5.0、2018年12月14日阿拉善左旗MS 4.0、2019年1月2日蒙古MS 5.0地震、2020年3月30日和林格尔MS 4.0地震、2022年5月5日阿拉善左旗MS 4.0地震、2022年12月12日土默特左旗MS 4.1地震。

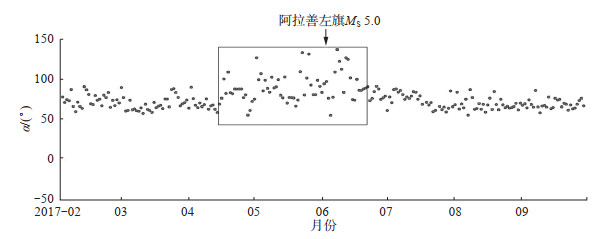

(1)2017年6月3日阿拉善左旗MS 5.0地震。选取乌加河台2017年2—10月地电场观测数据,计算并分析发震前后优势方位角变化,结果见图 3。由图 3、表 1可见:2017年2月1日—4月14日,方位角变化范围为50°—100°;4月15日—6月18日,方位角变化范围为50°—150°,呈快速增大趋势,且该时段相邻方位角之间差值整体上明显增大,在图中体现为方位角数据点的空间分布更加分散;6月19日以后,方位角恢复正常变化。

|

图 3 2017年2—10月乌加河台大地电场优势方位角变化曲线 Fig.3 Dominant azimuth change curve in Wujiahe Seismic Station electric field from February to October 2017 |

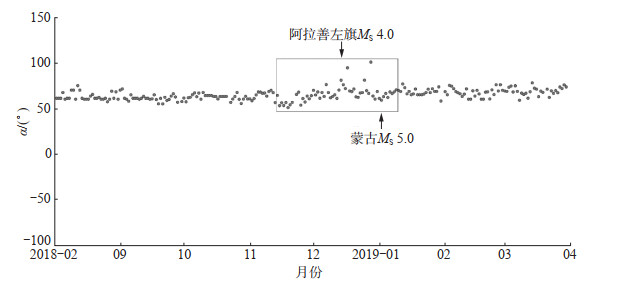

(2)2018年12月14日阿拉善左旗MS 4.0、2019年1月2日蒙古MS 5.0地震。选取2018年8月—2019年4月乌加河台地电场观测数据,计算并分析2次地震前后优势方位角变化特征,结果见图 4。由图 4、表 1可见:2018年8月1日—11月11日,优势方位角变化范围为60°—80°,11月12日—2019年1月8日方位角变化范围为50°—100°,呈缓慢增大趋势;该时段内,相邻方位角之间差值整体上明显增大,在图中体现为方位角数据点的空间分布更加分散;1月9日以后,方位角数据恢复正常变化形态。

|

图 4 2018年8月—2019年4月乌加河台大地电场优势方位角变化曲线 Fig.4 Dominant azimuth change curve in Wujiahe Seismic Station electric field from August 2018 to April 2019 |

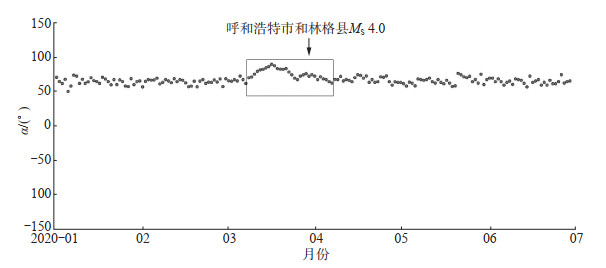

(3)2020年3月30日和林格尔MS 4.0地震。选取乌加河台2020年1—7月地电场优势方位角,绘制其时序变化曲线,见图 5。由图 5、表 1可见:1月1日—3月9日,优势方位角变化范围为50°—70°;3月10日—4月5日为50°—100°,呈缓慢增大趋势,且该时段内相邻方位角之间差值整体上明显减小,在图中体现为方位角数据点的空间分布更加紧密,呈近线形;4月6日以后,方位角数据恢复正常变化形态。

|

图 5 2020年1—7月乌加河台大地电场优势方位角变化曲线 Fig.5 Dominant azimuth change curve in Wujiahe Seismic Station electric field from January to July 2020 |

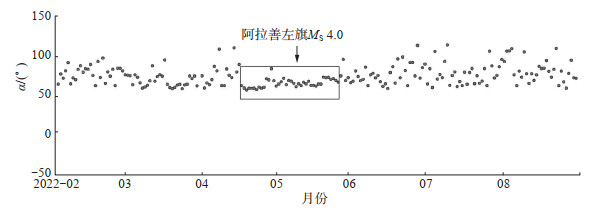

(4)2022年5月5日阿拉善左旗MS 4.0地震。选取乌加河台2022年2—9月地电场优势方位角,绘制其时序变化曲线,见图 6。由图 6、表 1可见:2月1日—4月14日,优势方位角变化范围为50°—110°;4月15日—5月24日,方位角变化范围为60°—80°,呈快速减小趋势,且该时段内相邻方位角之间差值整体上明显减小,在图中体现为方位角数据点的空间分布更加紧密,呈近线形;5月25日以后,方位角数据恢复正常变化形态。

|

图 6 2022年2—9月乌加河台大地电场优势方位角变化曲线 Fig.6 Dominant azimuth change curve in Wujiahe Seismic Station electric field from February to September 2022 |

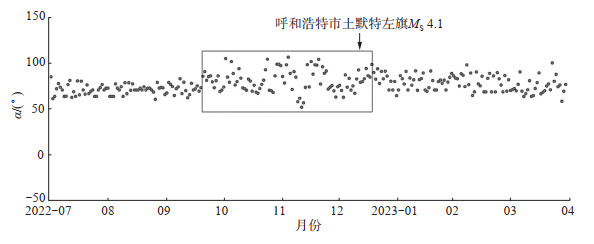

(5)2022年12月12日土默特左旗MS 4.1地震。选取2022年7月—2023年4月乌加河台地电场优势方位角,绘制其时序变化曲线,见图 7。由图 7、表 1可见:7月1日—9月14日,优势方位角变化范围为60°—80°;9月15日—12月16日,方位角变化范围为50°—100°,呈快速增大趋势,且该时段内相邻方位角之间差值整体上明显增大,在图中体现为方位角数据点空间分布更加分散;12月17日以后,方位角数据恢复正常变化形态。

|

图 7 2022年7月—2023年4月乌加河台大地电场优势方位角变化曲线 Fig.7 Dominant azimuth change curve in Wujiahe Seismic Station electric field from July 2022 to April 2023 |

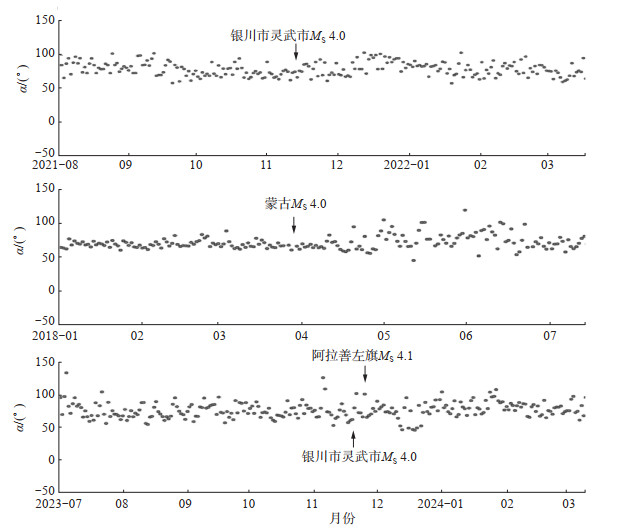

在所选10个震例中,2018年3月28日蒙古MS 4.0(震中距251 km)、2021年11月18日银川市灵武市MS 4.0(震中距354 km)、2023年11月24日银川市灵武市MS 4.0(震中距354 km)、2023年11月30日阿拉善左旗MS 4.1(震中距134 km)地震事件发生前后3—4月内,优势方位角(表 1)及相邻方位角之间差值无明显异常变化,见图 8。

|

图 8 优势方位角无明显变化的地震事件 Fig.8 Earthquake events without significant changes in the dominant azimuth angle |

通过对2017—2023年乌加河台500 km范围内10个MS≥4.0地震方位角的深入研究,发现:4次地震优势方位角无明显变化;6次地震发生前20—30天内,优势方位角呈显著变化,其中5个震例方位角呈增大趋势变化,1个震例方位角呈减小趋势变化,且方位角变化期间,数据点空间分布表现出分散和紧密2种形态,其中4次震例表现为分散形态,2次震例表现为紧密形态。分析发现,所选10个震例的优势方位角变化与地震和台站地理位置的相对方位有一定关联,具体表现为:位于台站正南方位的地震事件,方位角数据变化不明显;位于台站东、北、西方位的地震事件,方位角变化则较为显著。

为明确导致优势方位角变化范围和相邻方位角之间差值增大或减小,以及台站正南方位地震的优势方位角变化不明显等现象的原因,需结合地下介质电性结构和震源机制解,分析地震孕育过程中的应力方向,并综合考虑台站布极方向进行深入研究。

国家地震局科技监测司. 地震监测与预报方法清理成果汇编–地磁、地电分册[M]. 北京: 地震出版社, 1988.

|

毛桐恩, 席继楼, 王燕琼, 等. 地震过程中的大地电场变化特征[J]. 地球物理学报, 1999, 42(4): 520-528. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.1999.04.010 |

钱复业, 赵玉林. 地电场短临预报方法研究[J]. 地震, 2005, 25(2): 33-40. |

谭大诚, 王兰炜, 赵家骝, 等. 潮汐地电场谐波和各向波形的影响要素[J]. 地球物理学报, 2011, 54(7): 1 842-1 853. |

谭大诚, 席继楼, 张慧, 等. 地电场水文地质因素及裂隙水主体渗流方向逐日计算[J]. 地震学报, 2013, 35(1): 36-49. DOI:10.3969/j.issn.0253-3782.2013.01.005 |

谭大诚, 辛建村, 王建军, 等. 大地电场岩体裂隙模型的应用基础与震例解析[J]. 地球物理学报, 2019, 62(2): 558-571. |

谭大诚, 赵家骝, 席继楼, 等. 潮汐地电场特征及机理研究[J]. 地球物理学报, 2010, 53(3): 544-555. |

谭大诚, 赵家骝, 席继楼, 等. 青藏高原中强地震前的地电场变异及构成解析[J]. 地球物理学报, 2012, 55(3): 875-885. |

赵玉红, 苏维刚, 冯丽丽, 等. 2021年青海玛多MS 7.4地震前大武台地电场优势方位角异常特征分析[J]. 地震学报, 2023, 45(1): 76-83. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46