2) 中国石家庄 050021 河北省地震局;

3) 中国南京 210014 江苏省地震局

2) Hebei Earthquake Agency, Shijiazhuang 050021, China;

3) Jiangsu Earthquake Agency, Nanjing 210014, China

唐山地区位于华北板块北边界阴山EW向构造带南缘燕山褶断带和冀中块体东边界带沧东断裂交会部位,区内地质构造复杂,分布有宁河—昌黎断裂、丰台—野鸡坨大断裂(现榛子镇断裂)、滦县—乐亭断裂和蓟运河断裂等多条断裂。研究区内断裂带地震活动活跃,1976年唐山MS 7.8地震即发生于此,且此后唐山老震区余震活动频发,相关地震学研究成为热点。

在地震学上,1976年唐山MS 7.8地震的发生对后续小震起到调制作用(万永革等,2008),且余震序列存在持续时间公式(仲秋等,2012),其中:2004年以来,唐山老震区ML≥4.0地震呈现出约2年的准周期特征;2015年后,ML≥3.5地震明显增加(张跃刚等,2013;朱音杰等,2017)。此外,为深入认识主震与余震之间的相互关系,李全林等(1978)研究了唐山震区及其邻区b值随时间的变化,发现震前b值呈下降趋势,且低b值区具有由西向东迁移现象。

2020年7月12日,唐山市古冶区发生MS 5.1地震(39.78°N,118.44°E),震源深度10 km,市区有明显震感,是近年来唐山地区发生的一次较大地震。当日7时2分、7时26分相继发生2次较大余震,震级分别为ML 2.2、ML 2.0,截至7月30日24时,共发生余震109次。此次地震位于唐山MS 7.8地震序列余震区内,2次地震震中相距约57 km。此次地震的发生引起广泛关注,相关研究有:李冬圣等(2021)分析发现,此次地震发生前有2次明显的高应力降事件,可能是此次MS 5.1地震前震源区构造应力较高的一个标志;王亚玲等(2021)利用模板匹配及互相关技术对余震事件进行检测,并描绘了该区三维构造模型。另外,学者们从地球物理学角度探讨该地震发生前的异常,例如:丁志华等(2022)基于高光谱遥感信息,发现震前部分参数出现高值异常;范晔等(2022)发现此次地震的震源位于电性发生变化的边界附近,而地震前后岩石圈磁场异常的时空变化也可能为此次地震震中附近主要断裂地应力的积累和释放所导致。因此,基于上述研究背景,本文利用河北区域地震台网宽频带数字地震仪近震波形记录和地震目录,根据b值、地质构造特征及震源机制解来进一步对此次唐山MS 5.1地震的发震构造进行研究。

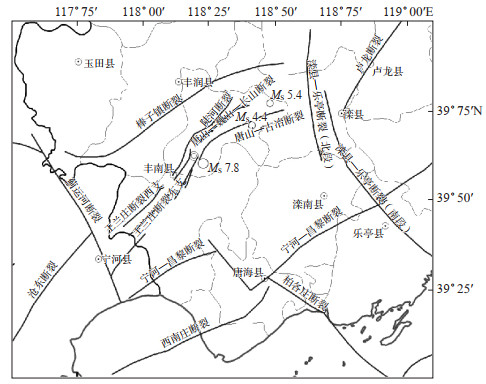

1 地质构造背景唐山极震区构造(图 1)的显著特点是,由宁河—昌黎断裂、丰台—野鸡坨大断裂(现榛子镇断裂)、滦县—乐亭断裂和蓟运河断裂切割形成一个NEE向菱形块体(张肇诚等,1990)。块体内主要分布陡河、唐山—巍山—长山南以及唐山—古冶3个NE走向断裂带,但断层性质存在差异,其中:陡河断层:紧靠地垒构造西侧展布,东北段为倾向NW的正断层,西南段由2条平行小断层组成,断面均倾向NW,全长约20 km;唐山—巍山—长山南坡断层:以挤压逆冲性质为主,倾向NW,倾角达80°,全长约21 km;唐山—古冶断层:属走滑断层,全长约32 km,总体倾向SE,倾角50°—60°,分西南、东北2段,其中西南段走向NE30°,东北段走向NE50°(https://www.docin.com/p-2324309444.html)。

|

图 1 唐山MS 5.1地震区域构造 Fig.1 Tectonic background of Tangshan MS 5.1 earthquake |

此次唐山古冶MS 5.1地震震中位于唐山—古冶断裂附近、唐山—巍山—长山断裂延伸处(图 1),发震断层应与2条断层相关,需对其震源机制进行深入分析,从而进一步推断其发震断层。

2 数据处理通常,区域速度结构的横向不均匀性随着震中距增加而增大,区域地震台站记录的震相复杂性也随着震中距增大而增大(吕坚等,2013)。基于此,选取河北及邻区地震台网震中距300 km范围内区域宽频带台站记录,采用CAP(Cut and Paste)(Zhao et al,1994;Zhu et al,1996)波形反演方法,求解此次唐山古冶MS 5.1地震震源机制解。

CAP方法建立在全波形方法之上,通过对比给出震源机制解的理论波形与实际观测波形,利用分段波形拟合技术,将拟合残差最小的震源机制解作为最终反演结果。

地震波形原始数据通常是笛卡尔坐标系下N-E-Z方向的三分量数据,可通过数据处理转化为R-T-Z三分量,进而将波形分解为PR、SR、SH、PZ、SZ波5个部分,并切割为Pnl波和面波进行反演,其中Pnl波采用带宽0.05—0.2 Hz、Snl波采用带宽0.05—0.1 Hz的4阶Butterworth带通滤波器进行滤波,以提高波形信噪比。对以上5个波形窗口进行拟合,允许每个时间窗有各自的时间移动范围,通过网格搜索,寻找满足目标函数的最佳波形,从而确定对应的震源机制解。

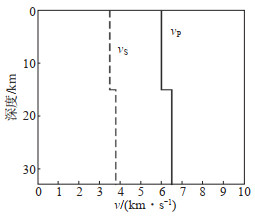

鉴于CAP方法对速度结构依赖相对较小,采用河北测震台网日常工作所使用的速度模型,见图 2。

|

图 2 速度模型 Fig.2 Velocity model |

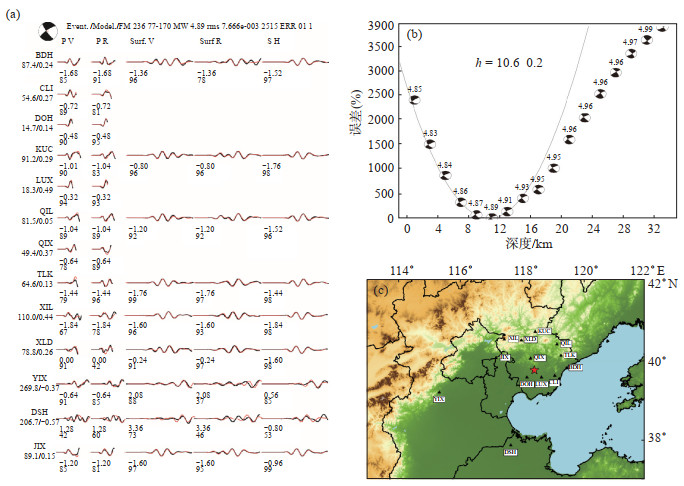

以波形记录台站分布均匀且覆盖震中各方位角的原则,选取13个台站波形数据参与此次MS 5.1地震震源机制解反演。经上述数据处理,得到最佳震源机制解,见图 3。在波形拟合图中,13个台站的体波和面波部分共53个震相中有41个震相的相关系数大于0.8,占比达75%以上,属强度相关,反演方差为9.666×10-3,表明观测及理论地震图吻合较好,反演得到矩震级为MW 4.9,最佳震源深度为h = 10.6 km。

|

图 3 CAP方法反演的震源机制解、深度拟合图及台站分布 (a)观测波形(黑色)与理论波形(红色)拟合图:波形下的数字表示理论波形相对于实际波形的移动时间(s)及二者拟合相关系数,左侧大写字母表示台站名,台站名下方数字为震中距和相对偏移时间,PZ、PR、SZ、SR、SH表示每个台站三分量5个分向(Pnl波垂向、径向;面波垂向、径向、切向)波形;(b)震源深度拟合图(沙滩球上方数字代表矩震级,曲线最低点即拟合的最佳深度);(c)台阵分布 Fig.3 The focal mechanism solution and depth fitting map by CAP method, and station distribution |

唐山古冶MS 5.1地震发生在唐山断裂与滦县—乐亭断裂交会区,各研究机构及学者对此次地震反演的震源机制解见表 1,可知反演结果基本一致。

| 表 1 不同机构和作者所得唐山古冶MS 5.1地震反演结果 Table 1 Focal mechanism solutions by different organizations and authors |

通过gCAP等方法得到的点源震源机制解的2个节面是等效的,无法判定实际发震断层节面,需结合其他资料,如余震分布等进行综合分析,以判定真正的发震构造(朱音杰等,2022)。余震往往沿与主震断裂带相同或相近方向扩展分布,形成余震序列,其特征可能与断层的深部几何展布相关。因此,研究余震序列的几何分布和构造特征,对于揭示地震成因和机理、评估地震活动趋势和潜在风险具有重要意义。

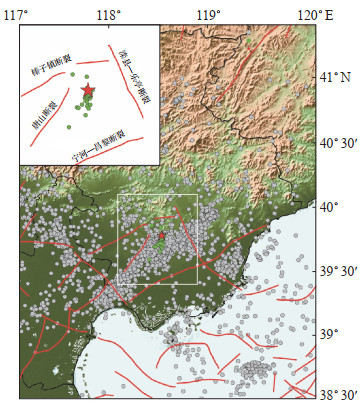

此次古冶MS 5.1地震序列余震分布见图 4,可见余震序列基本呈NNE向展布,压应力轴呈SEE向,张应力轴呈NNE向,与唐山—古冶断裂走向吻合,与其他学者,如王亚玲等(2021)、周依等(2022)结合余震分布、地震烈度、区域地质构造、深地震反射剖面等资料的分析结果基本一致。而且,调查发现,2016年唐山MS 4.1地震与此次地震震中位置一致,据朱音杰等(2017)的分析,其破裂面节面走向与1976年唐山大地震主震断层基本一致,推断发震断层为NE向唐山—古冶断裂。由此判断,此次MS 5.1地震发震断层应为唐山—古冶断裂,但其破裂面倾角更大,是否代表新的构造运动,需进一步研究。

|

图 4 研究区历史地震及2020年7月唐山MS 5.1地震序列余震分布 图中灰色圆圈是历史地震,绿色圆圈是此次MS 5.1余震,红色五角星为震中位置,红色线条为断裂带 Fig.4 Distribution of historical earthquakes in the study area and aftershock sequence of Tangshan MS 5.1 in July 2020 |

综上,推断节面Ⅰ为此次地震发震断层面,发震断层为唐山—古冶断裂,破裂面呈右旋走滑性质。

4 地震活动性分析 4.1 分析方法Gutenberg等(1944)通过对大量地震数据进行分析,认为在给定区域和时间下,震级与大于该震级地震总数之间存在某种关系,即符合Gutenberg-Richter定律,公式如下

| $ \lg N=a-b M $ | (1) |

式中:a、b为常数;a表示研究区域地震活动水平;b表示研究区域不同震级的相对分布,通常与地下应力状态有关。

研究表明,b值与区域应力状态、介质均匀程度、流体作用等因素有关(Scholz,1968)。低a值、低b值以及偏高的a/b值区域,可能反映了低地震活动率的高应力闭锁状态,具有发生较大地震的可能,而且较大地震发生前,b值一般具有降低现象;而高a值、高b值以及中偏低的a/b值区域,以频繁小震滑动为主,具有蠕滑特征,发生大地震的可能性相对较小(易桂喜等,2007)。因此,b值可反映区域应力状态,低b值意味着较高的应力积累,可为地震危险性分析提供依据(王辉等,2012;刘子璇等,2020)。

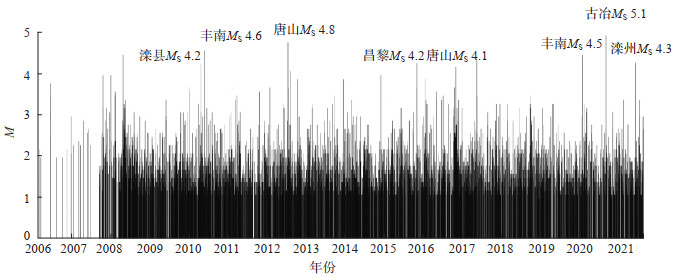

4.2 b值时空扫描选取(117.5°—119.5°E,39.0°—41°N)范围内2006年至2021年6月中国地震局地震编目系统正式报目录中ML≥1.0地震(图 4),计算震中区域b值大小,分析其时间变化及空间分布特征,以判断研究区地震活动性特征。所选时段内所选地震M—T图见图 5,可见2006—2007年地震样本较少,ML≥4.0地震呈现出大约24个月的周期性特征。然而,自2012年5月唐山MS 4.8地震至2015年9月昌黎MS 4.2地震的发生,打破了24个月的准周期特征,且2019年12月后连续发生3次MS≥4.0地震,地震活动性显著增强,需进一步研究。

|

图 5 2006年至2021年6月研究区地震M—T图 Fig.5 M-T map of earthquakes in the study area from 2006 to June 2021 |

b值随时间的变化与中强震的发生存在一定关系,可以作为地震预测时间的参考依据(杜航等,2021)。例如,在2008年汶川地震发生前,b值变化特征显著(史海霞等,2018)。因此,可利用b值变化研究区域应力变化,进而寻求其与地震发生的关系(Nievas et al,2020)。

选取2012年以来唐山地区ML 2以上地震目录,以12个月为时间窗长,1个月为滑动步长,采用最小二乘法,计算唐山地区b值,并绘制b值时间序列曲线,结果见图 6。由图 6可见:2012年以来,唐山地区M≥4地震前,b值呈高值趋势性下降特征;2013年,b值出现高值,在下降过程中发生2015年昌黎MS 4.2地震,之后曲线持续下降,1年后发生2016年唐山MS 4.1地震。同样,在2017年,b值曲线再次出现高值,在下降—趋于平缓—上升—急速下降过程中于2019年12月5日发生丰南MS 4.5地震,后在持续下降过程中于2020年发生本次唐山古冶MS 5.1地震。因此,该区域b值变化与中强地震的发生存在较强关系。

|

图 6 唐山地区b值时间序列曲线 Fig.6 Time series curve of b-value in Tangshan area |

由于地震数据的局限性和区域特异性,b值的时间扫描特征虽然有助于理解地震活动统计规律,但无法直接、精确地预测或指示地震可能发生的具体区域。因此,对b值进行空间扫描,并对b值异常区域深入研究,以揭示b值异常与地震活动存在的可能关联性,进而描绘潜在的地震风险区域。

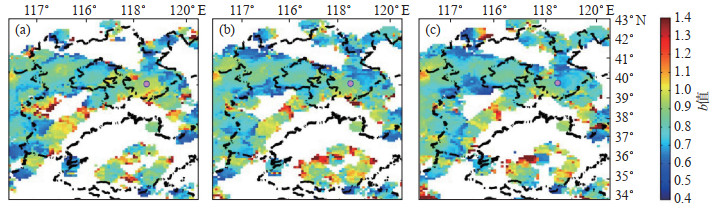

为考察b值空间演化特征,分析唐山地区近年来应力变化情况,选取2012年以来河北及邻区ML≥2地震目录,采用最大似然法,以2006—2016年、2008—2018年和2010—2020年(截至本次地震发生前)划分时间区间,分时段进行b值空间扫描,结果见图 7。由图 7可见:在研究区域内,大部分地区b值变化较弱;唐山、北京西至晋冀蒙交界地区存在b值下降现象;此次唐山MS 5.1地震发生在唐山地区低b值区域边缘,且处于b值梯度变化较大区域。

|

图 7 研究区内不同时段b值空间分布 (a) 2006—2016年;(b) 2008—2018年;(c) 2010—2020年 Fig.7 Spatial distribution of b values at different times |

选取2000年至2021年6月ML>1.0地震进行地震活动性分析,采用河北及临近台网近震波形数据,采用CAP方法对2020年7月12日唐山MS 5.1地震进行震源机制反演,其结果如下:

(1)震源机制解显示,最佳双力偶解如下:节面Ⅰ:走向236.0°,倾角77.0°,滑动角-170.0°;节面Ⅱ:走向143.7°,倾角80.3°,滑动角-13.2°;地震矩震级为MW 4.9。

(2)节面Ⅰ为此次地震的发震断层断层面,发震断层为唐山断裂带中的唐山—古冶断裂。结合地震活动性背景,判断此次地震为1976年唐山大地震的余震序列。

(3)在不同时段,研究区b值空间变化存在差异。研究区大部分区域b值变化较弱;唐山地区、北京西至晋冀蒙交界地区存在b值下降现象。此次唐山MS 5.1地震发生在唐山地区低b值区域边缘,且处于b值梯度变化较大区域。

地震发生前,b值的时间变化是地震预测的重要前兆,其空间分布揭示了不同区域b值的差异性。然而,若大尺度区域特征掩盖了局部区域异常,则难以将b值异常与地震孕育相联系。同样,在分析b值随时间的变化时,难以保证所选取区域完全包含b值异常区(陈学忠等,2021)。当前,学者们正在探索将b值随时间的变化应用于地震预测中的可能性。然而,由于该异常在地震前兆中的多样性,将b值作为地震预测指标仍需深入研究。换言之,为了提高地震预测的准确性,需结合更多手段进行验证。

陈学忠, 李艳娥, 陈丽娟. 唐山MS 7.8地震前b值异常特征[J]. 地球物理学报, 2021, 64(10): 3 612-3 618. |

丁志华, 崔月菊, 唐杰. 2020年7月12日唐山5.1级地震前高光谱多参数异常特征分析[J]. 中国地震, 2022, 38(3): 494-502. |

杜航, 王俊, 朱音杰, 等. 2020年河北唐山MS 5.1地震b值时空变化特征[J]. 华北地震科学, 2021, 39(3): 92-98. |

范晔, 汤吉, 缪杰, 等. 2020年7月12日唐山古冶5.1级地震的电磁现象[J]. 地震地质, 2022, 44(3): 669-685. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2022.03.007 |

李冬圣, 王想, 蔡玲玲, 等. 2020年河北唐山5.1级地震前震源参数变化[J]. 中国地震, 2021, 37(1): 117-126. |

李全林, 陈锦标, 于渌, 等. b值时空扫描——监视破坏性地震孕育过程的一种手段[J]. 地球物理学报, 1978, 21(2): 101-125. |

刘子璇, 冯建刚, 王维桐. 2016年新疆呼图壁6.2级地震前b值异常特征研究[J]. 地震工程学报, 2020, 42(1): 150-156. |

吕坚, 郑秀芬, 肖健, 等. 2012年9月7日云南彝良MS 5.7、MS 5.6地震震源破裂特征与发震构造研究[J]. 地球物理学报, 2013, 56(8): 2 645-2 654. |

史海霞, 孟令媛, 张雪梅, 等. 汶川地震前的b值变化[J]. 地球物理学报, 2018, 61(5): 1 874-1 882. |

万永革, 沈正康, 曾跃华, 等. 唐山地震序列应力触发的粘弹性力学模型研究[J]. 地震学报, 2008, 30(6): 581-593. |

王辉, 曹建玲, 荆燕, 等. 川滇地区强震活动前b值的时空分布特征[J]. 地震地质, 2012, 34(3): 531-543. |

王亚玲, 蔡玲玲, 李冬圣, 等. 2020年7月12日河北唐山MS 5.1地震发震构造及唐山断裂带三维模型[J]. 华北地震科学, 2021, 39(3): 83-91. |

易桂喜, 闻学泽. 多地震活动性参数在断裂带现今活动习性与地震危险性评价中的应用与问题[J]. 地震地质, 2007, 29(2): 254-271. |

张跃刚, 王玉珍, 尹宝军, 等. 2012年5月28日河北省唐山4.8级地震[J]. 中国地震, 2013, 29(2): 219-229. |

张肇诚, 罗咏生, 郑大林. 1976年7月28日河北省唐山7.8级地震[M]//张肇诚. 中国震例(1976-1980). 北京: 地震出版社, 1990: 59-103.

|

仲秋, 史保平. 1976年唐山MS 7.8地震余震序列持续时间及对地震危险性分析的意义[J]. 地震学报, 2012, 34(4): 494-508. |

周依, 王想, 孙丽娜. 2020-07-12河北唐山MS 5.1地震震源参数及发震构造分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2022, 42(2): 172-175. |

朱音杰, 刘檀, 赵英萍, 等. CAP方法反演2016年唐山ML 4.3地震震源机制解[J]. 华北地震科学, 2017, 35(1): 50-55. |

朱音杰, 罗艳, 赵里, 等. 利用区域宽频地震数据反演2021年5月云南漾濞MS 6.4地震震源破裂过程[J]. 地球物理学报, 2022, 65(3): 1 021-1 031. |

Gutenberg B, Richter C F. Frequency of earthquakes in California[J]. Bull Seismol Soc Am, 1944, 34(4): 185-188. |

Nievas C I, Bommer J J, Crowley H, et al. Global occurrence and impact of small-to-medium magnitude earthquakes: a statistical analysis[J]. Bulletin of Earthquake Engineering, 2020, 18(1): 1-35. |

Scholz C H. The frequency-magnitude relation of microfracturing in rock and its relation to earthquakes[J]. Bull Seismol Soc Am, 1968, 58(1): 399-415. |

Zhao L S, Helmberger D V. Source estimation from broadband regional seismograms[J]. Bull Seismol Soc Am, 1994, 84(1): 91-104. |

Zhu L, Helmberger D V. Advancement in source estimation techniques using broadband regional seismograms[J]. Bull Seismol Soc Am, 1996, 86(5): 1 634-1 641. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46