2) 中国北京 100029 中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室

2) State Key Laboratory of Earthquake Dynamics (Institute of Geology, China Earthquake Administration), Beijing 100029, China

地震电磁法是重要的地球物理方法之一,在地震地球物理异常观测中发挥了重要作用。但不同地震震源所在断裂内部周围介质力学特征及电磁特性不同,导致地震电磁信号具有选择性或者复杂性(黄清华等,2006)。不同电磁参量显示的地震地球物理异常出现时间、震中距、频带和异常形态也有较大差别。因此,要获取地震发生更全面的异常信息,需要发展多参量、宽频带信号的地震电磁观测分析技术,来综合分析震前异常现象特征,识别异常来源于地震还是其他干扰因素,从而进一步研究地震电磁异常发生源、产生机制和传播过程等(赵国泽等,2022)。

自20世纪70年代以来,各国科学家在地震电磁监测方面做了大量工作。如:Honkura等(1976)利用大地电磁(MT)方法,在北美洲圣安德列斯地震活动带监测到1971年6.4级地震前地下电阻率的降低现象;希腊科学家利用地电场观测进行大量地震监测研究,并识别和提取了与地震相关的电场异常信号(Varotsos et al,1984,1993,2002,2003);日本在1995年神户7.2级地震后,着力开展地震短临预测的电磁异常研究(Uyeda et al,2004)。21世纪以来,以地震监测预测研究为目的的电磁场观测得到快速发展,如美、日等国,在地震活动区增加电磁观测台站,观测频率范围也向高频扩展(Uyeda,2015)。

我国从20世纪60年代开始大规模建设规范化、连续观测的电磁固定台网,主要是通过地电阻率、地电场和地磁场的变化来分析和研究地震前兆异常,并观测到大量地震电磁异常信息(冯志生等,1996;钱家栋等,1998;杜学彬等,2007;马钦忠等,2011;解滔等,2018;范晔等,2022;张建国等, 2022, 2023)。但现有传统电磁观测手段,观测频率最高为1 Hz,更多为分钟值甚至日值观测,缺少对地震前兆异常反应灵敏的高频范围电磁场观测(Fan et al,2023)。为了增加观测频带宽度,曾布设200余个较高频段的“电磁扰动”台,但因主要在市县台布设,未进行仪器和传感器标定,且观测仪器各不相同,观测分量各异(有的仅观测电场,或仅观测磁场,或电磁场均有),数据可对比性差,异常提取方法不同,难以展开进一步研究工作。

国家重大科学技术设施工程项目“极低频探地工程”地震预测分系统,在首都圈和南北地震带南段川滇地区建设30个极低频电磁监测台站,组成极低频地震电磁观测台网(下文简称极低频台网),观测0.001—1 000 Hz频段的天然源电磁信号和人工源电磁信号,2015年正式运行。此为全球首个观测宽低频带地震电磁场的固定台网,目前记录到多个地震前电磁异常现象(Fan et al,2018;Gao et al,2020;Han et al,2021)。

由于极低频观测数据格式复杂(多频率多种数据、原始时间序列ats格式),数据量庞大(每天6G),导致观测多年的宝贵数据未能得到有效应用,与地震相关的研究也未系统进行,尚未在震情跟踪领域获得持续使用。期望通过对极低频电磁台网开展周边震例和异常数据的回溯分析工作,明确极低频电阻率、电磁场功率谱震前形态异常预测意义,以便为极低频电磁数据应用到震情跟踪会商中奠定基础。

1 极低频台网观测及产出极低频台网按照大地电磁测深观测方式布设,观测仪器统一为德国Metronix公司生产的大地电磁仪ADU-07e+升级改进版。仪器记录5个分量电磁场原始时间序列:NS向电场Ex,EW向电场Ey,NS向磁场Hx,EW向磁场Hy,垂直向磁场Hz以及仪器状态记录log文件。各台站于2015年陆续进入正常运行阶段,天然源高频和中频采样按每10 min间断观测,每天5—7时和17—19时暂停天然源观测,启动人工源观测,16 Hz采样率为24小时连续观测。

天然源原始时间序列记录天然源电磁场的原始变化,表示电磁场的基本变化。台站采用经典大地电磁数据处理方式(石应骏等,1985),利用快速傅里叶变换(FFT)实现时间域到频率域的转换。傅里叶变换的实质是把信号分解成许多不同频率正弦波的叠加,这样可以对信号实现从时域转换到频域来分析,频谱计算公式为:

| $ S_1(k)=\sum_{n=0}^{N-1} z(n) \exp \left(-\frac{i 2 \pi k n}{N}\right) \quad 0 \leqslant k \leqslant N-1 $ | (1) |

磁场、电场自功率谱密度分别为:

| $ S_{H H}(k)=\frac{|H(k)|^2}{f_0 \sum_{n=0}^{N-1}\left|w_n\right|^2} $ | (2) |

| $ S_{D D}(k)=\frac{|D(k)|^2}{f_0 \sum_{n=0}^{N-1}\left|w_n\right|^2} $ | (3) |

式中:H(k)、D(k)分别是时间序列磁场h(n)和电场d(n)的傅式变换系数;f0为采样率;wn为窗口的加权因子。傅里叶变换的基本条件是采样区间为无穷大,而实际上只能采用有限长度资料进行频谱分析。若资料突然中断而产生截断效应,即高频段边瓣效应,为压低边瓣效应而又不影响谱结构,就必须在谱分析前对资料进行加窗处理。使用ProcMT软件,依据表 1所列极低频台站天然源数据处理参数进行设置。

| 表 1 极低频天然源数据处理参数 Table 1 The ELF natural source data processing parameters |

为了进一步研究均匀介质电阻率和地面电磁场测量值之间的关系,引入波阻抗概念,则平面波波阻抗定义为:

| $ \boldsymbol{Z}=\boldsymbol{E} / \boldsymbol{H} $ | (4) |

其中,E和H分别指相互正交的电场和磁场分量的振幅谱,包含介质电阻率信息,即

| $ \rho=\frac{1}{\omega \mu}|\boldsymbol{Z}|^2=0.2 T\left|\frac{\boldsymbol{E}}{\boldsymbol{H}}\right|^2 $ | (5) |

相位为:

| $ \varphi=\arg (\boldsymbol{Z}) $ | (6) |

因此,视电阻率可以由阻抗转化得到,在地下不均匀电性结构情况下,得到均匀水平视电阻率。对时间序列进行快速傅里叶变换和仪器标定,得到电、磁场的自、互功率谱密度、视电阻率和阻抗相位等EDI格式文件,将文件进行处理可以得到48个频率电磁场自互功率谱及视电阻率等信息。

极低频电磁观测数据量较大,与现有地震监测设备产出的数据构成及格式差异较大,原始数据基于FTP方式从仪器传输到中国地震台网中心服务器,这也造成使用极低频电磁数据进行分析处理的难度。本文以云南省丽江地震台(下文简称丽江台)为例,介绍极低频台站观测数据,背景变化特征,及视电阻率形态法在地震监测预报中的初步使用。

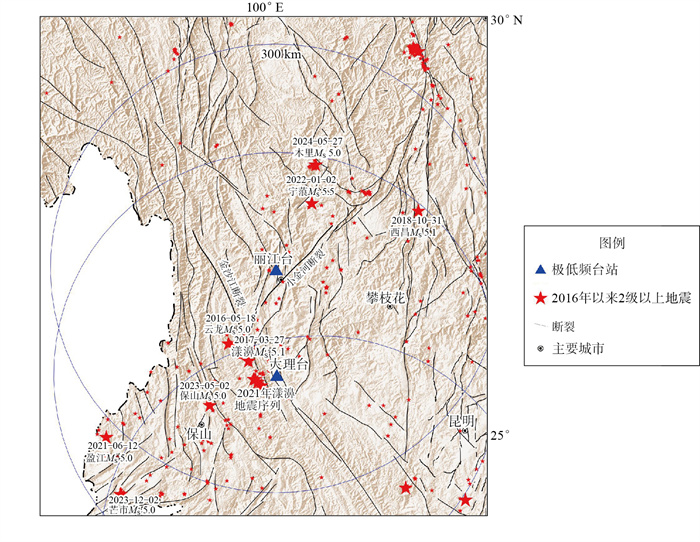

2 极低频观测背景变化规律丽江台位于红河断裂北端金沙江断裂与丽江—小金河断裂交会处锐角区域(图 1)。自建台以来,台站周边发生多次4级以上地震,其中5级以上地震多发生在台站西南方向(图 1),如2021年漾濞MS 6.4地震、2016年云龙MS 5.0地震、2023年保山MS 5.2地震。该区人口密集,具有潜在强震危险性,是地震重点监视区之一。通过对丽江台电磁场谱及视电阻率的长期监测,可以得到台站周围电磁场强度(电磁场谱)与地下介质电性结构(视电阻率)的长期变化。

|

图 1 丽江台及周边地震分布 Fig.1 Distribution of earthquakes around Lijiang station |

掌握电磁场周期变化规律,对数据长期跟踪分析具有重要意义。许多数据异常预报方法都是基于多年变化特征基础提出的,如地电阻率观测形态法中的破年变异常、年变幅度异常等。因此,对极低频台站观测的电磁功率谱、视电阻率变化规律和幅度范围的分析,构成了数据异常判断的基础工作。

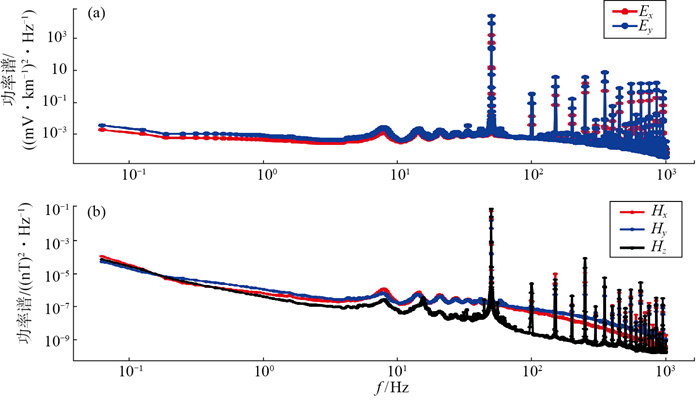

2.1 电磁场功率谱变化规律天然源极低频观测以天然交变电磁场为场源,观测范围广,其中:1 Hz以上高频信号来自全球范围的雷电活动;1 Hz以下低频信号主要来自太阳风与地球磁场相互作用产生的电流体系扰动而引起的地磁脉动。表示电磁场强度的电磁场谱随频率的变化比较显著,如图 2所示,5个电磁场分量具有相似变化形态,但是不同分量之间有较大差异,2个水平电场在同一数量级,2个水平磁场也基本在同一数量级,受地球天然磁场的影响,垂直磁场强度比水平磁场强度低,尤其是中频段,约低1个数量级。

|

图 2 丽江台电磁场功率谱随频率的变化 Fig.2 The variation of electromagnetic field power spectrum with frequency at Lijiang station |

由图 2明显可见,电磁场受到较强的50 Hz工频干扰。在4—48 Hz舒曼谐振频段有谱值增强现象,这是由天然场电磁共振作用造成(范晔等,2013)。在极低频观测频段,除去易受干扰频段,丽江台电场功率谱强度范围在0.000 1—0.1 (mV/km)2/Hz,跨度有3个数量级;磁场功率谱强度范围在10-10—10-3 (nT)2/Hz,跨度有7个数量级,与Constable等(2023)统计的全球磁场功率谱形态和范围相似。可以看出,丽江台观测数据质量优,理论上预期干扰和频谱增强现象在相应频段均有体现,且磁场频谱强度处于全球统计背景范围内。

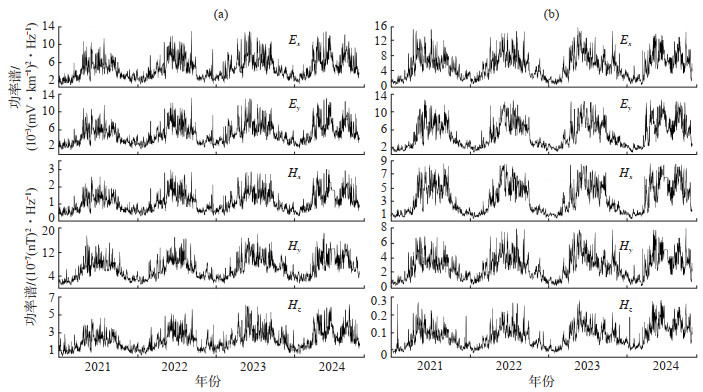

从丽江台长期观测数据分析来看,电磁场谱随时间有明显的年周期变化规律。删除超过年均值数倍的干扰数据,用前一个观测数据代替。图 3给出丽江台2021年至2024年10月底,9.4 Hz和74 Hz两个频率的5个电磁场Ex、Ey、Hx、Hy和Hz分量功率谱曲线,可以看出,5个分量同步变化,最大值出现在夏至前后,即每年6月20日前后,最小值出现在每年2月。

|

图 3 丽江台电磁场9.4 Hz(a)和74 Hz(b)年变化曲线 Fig.3 The annual variation curves of the electromagnetic field at 9.4 Hz (a) and 74 Hz (b) at Lijiang station |

由图 3可见,2个水平电场年变幅度差可达1个数量级,磁场分量的年变幅度差较小,尤其是垂直分量,5个分量仍清楚显示出比较同步的一年周期性。但不同分量和不同频率的电磁场谱有一定差别,电磁场在夏季表现更活跃,尖峰出现频次更高,在冬季则较弱且变化相对稳定,怀疑与夏季降雨增多、干扰频次大有关。由低频到高频电磁场谱值有逐渐减小的特征,分析其他频段电磁场谱,发现在0.1 Hz以下的低频段,年周期变化现象特征不明显。频谱的规律性变化,可以佐证观测资料的稳定性和可靠性。

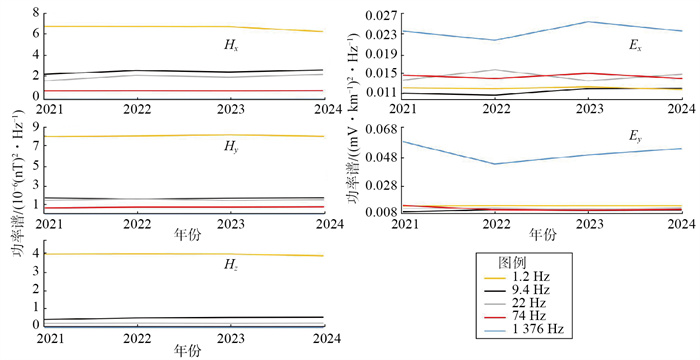

随机抽取丽江台几个频率的信号,对比近4年5个分量电磁场功率谱的年变幅度差,结果见图 4,发现电场整体有随着频率增大、年变幅也增大的现象,而磁场则相反,频率越大,年变幅越小。在观测的5个分量中,水平磁场变化相对比较稳定,水平电场分量易受干扰,垂直磁场变化不影响视电阻率变化。

|

图 4 丽江台2021—2024年电磁场功率谱年变幅度变化 Fig.4 The annual variation of electromagnetic field power spectrum in Lijiang station from 2021 to 2014 |

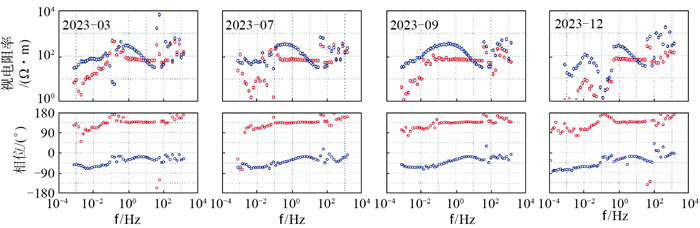

除电磁场谱的变化,视电阻率反映了台站地下介质电性结构及变化特点。绘制1年中4个季节随机1天丽江台视电阻率、相位随频率的变化曲线,结果见图 5。由图 5可见,100 Hz以上高频、0.1 Hz以下低频为丽江台易受干扰频段,尤其在夏季和冬季,0.1—100 Hz频段较为稳定。丽江台2支视电阻率曲线差异较大,NS方向(红色曲线)视电阻率表现为K型曲线,而EW方向(蓝色曲线)表现为HQ型曲线特征,与台站所处地区较复杂的构造相对应,低频(深部)电阻率值偏低,阻抗相位值小与大和视电阻率的起与伏相对应。

|

图 5 丽江台视电阻率和相位随频率的变化 Fig.5 The variation of apparent resistivity and phase with frequency at Lijiang station |

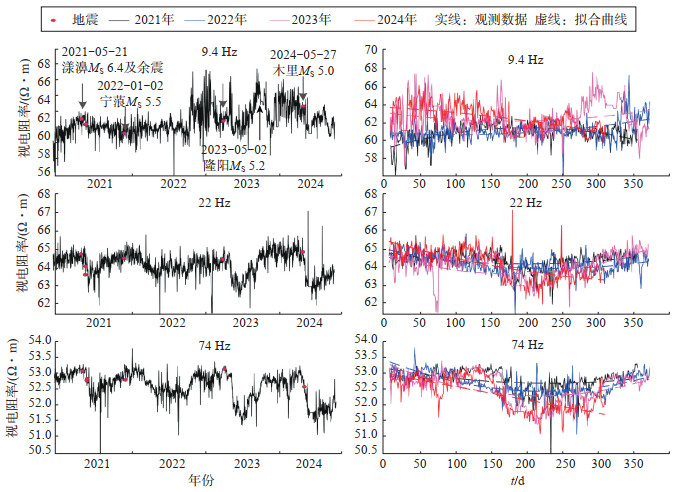

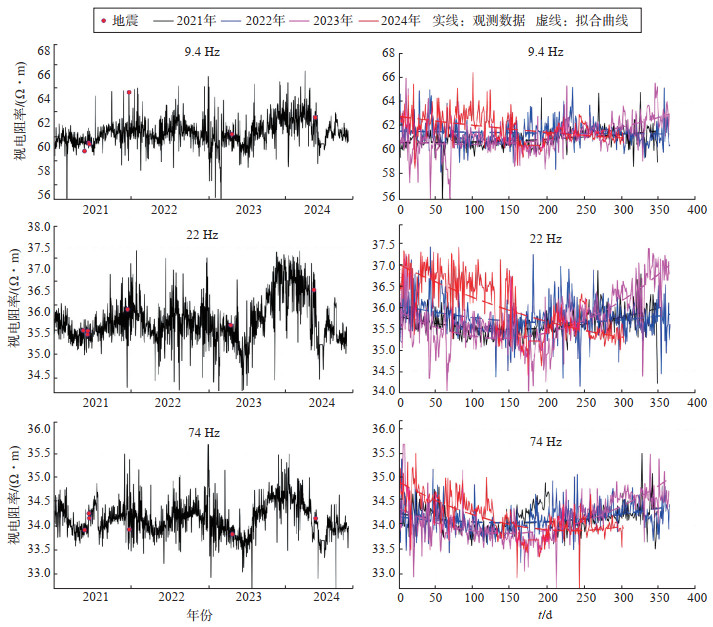

在对地电阻率的长期观测中,地电阻率存在季节性年周期变化,主要由表层介质含水率和温度的季节性变化引起,各台年变幅度差异较大,有些可达20%—30%(钱复业等,1987)。基于极低频观测视电阻率主要反映深部电阻率结构分布,普遍认为应较为稳定。选丽江台比较平稳的频段,绘制9.4 Hz、22 Hz和74 Hz频率下近4年视电阻率随时间的变化曲线,如NS测道(图 6)和EW测道(图 7)所示,发现存在年变化现象,呈“夏低冬高”的变化形态,且频率越高,特征越明显。

|

图 6 丽江台2021年1月—2024年10月NS道视电阻率变化 Fig.6 Temporal changes of the NS apparent resistivity at Lijiang station from Jan. 2021 to Oct. 2024 |

|

图 7 丽江台2021年1月—2024年10月EW测道视电阻率变化 Fig.7 Temporal changes of the EW apparent resistivity at Lijiang station from Jan. 2021 to Oct. 2024 |

考虑到介质对电磁波的吸收作用,场振幅衰减为地表值的1/e时电磁波所传播的距离,即趋肤深度,表达式为

| $ P=\sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}} \approx 0.5 \sqrt{\rho T}(\mathrm{~km}) $ | (7) |

式中,μ为磁导率,ρ为电阻率,f为频率。趋肤深度与地下电阻率和电磁场的周期(频率的倒数)成正比,介质导电性越好,信号频率越高,电磁场衰减越快。大地电磁方法利用不同频率的电磁波在不同介质中的衰减特征,估算地下不同深度的电阻率值。

将图 6和图 7所示观测数值代入式(7),计算得到9.4 Hz、22 Hz和74 Hz三个频率探测深度分别约为1.3 km、0.8 km和0.4 km。因此,频率越高,探测深度越浅,可能是年变现象越明显的原因。

3 震前电阻率异常变化分析通过长期对地电阻率在地震预报中应用的震例发现,在中强震前,周边地电阻率多发生半年尺度的下降异常,或是变幅为百分之几至十几的破年变异常,地震多发生在地电阻率下降转折的恢复阶段(钱复业等,1980;杜学彬,2010)。若地电阻率在原有背景基础上发生加速、转折和回返异常,可认为短临异常(中国地震局监测预报司,2020)。地电阻率的年变分析法是地震预报中的一种重要前兆分析方法,并从实验、理论分析等方面进行许多异常机理研究。

以大地电磁方法为基础进行地震电磁异常研究是一种较新的方法,尝试将映震效能较好的地电阻率形态法应用到极低频视电阻率观测中,并用于日常震情跟踪。自丽江台开展极低频电磁监测以来,台站周边300 km范围内共发生7次5级及以上地震(不包含余震),具体信息见表 2。

| 表 2 丽江台300 km范围内MS≥5.0地震信息 Table 2 Information of MS≥5.0 earthquakes within 300 km of Lijiang station |

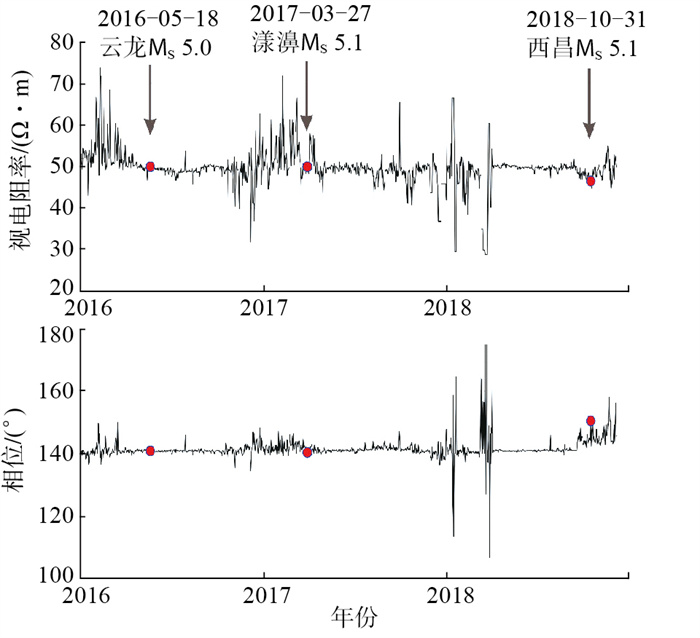

2016年5月18日,在云南省大理州云龙县发生MS 5.0地震,震中距丽江台约117 km。此次地震发生前,丽江台98 Hz频率下NS测道视电阻率开始呈脉冲式增大,且在震前约3个月,即2016年2月6日前后,视电阻率达最大,后脉冲幅度逐渐减小,在震前10天左右,即5月8日前后,视电阻率基本恢复到背景值(图 8)。

|

图 8 2016—2018年丽江台98 Hz频率下NS测道视电阻率随时间的变化 Fig.8 Temporal changes of the 98 Hz NS apparent resistivity at Lijiang station from 2016 to 2018 |

在2017年3月27日漾濞MS 5.1地震发生前,相距126 km的丽江台98 Hz频率下NS测道视电阻率在2016年11月(即震前约4个月)出现增大脉冲异常,震后恢复到正常背景场值(图 8)。大理台74 Hz频率下NS道视电阻率曲线在此次漾濞地震前也出现类似变化现象(Han et al,2021)。此外,在2015年10月30日保山MS 5.1地震和2016年5月18日云龙MS 5.0地震发生前,丽江台电磁自功率谱曲线同样出现偏离正弦年变化的非正常背景变化(Fan et al,2018)。

2018年前后,丽江台NS测道视电阻率中高频受干扰曲线脉冲幅度较大,分析认为,与2018年10月西昌MS 5.1地震无明显关联。然而,震前1个月该台同样出现电阻率加速下降现象,下降约4 Ω·m,下降幅度超过8%,且相位对应视电阻率出现反向脉动异常,符合大地电磁数据的变化规律和特征。

自2021年以来,丽江台周边发生4次5级以上地震,已在图 6、图 7中标出,可以看出,在2021年漾濞MS 6.4地震及余震前,丽江台视电阻率无明显变化,但地震序列发生过程中,NS测道视电阻率有加速上升后下降的变化,以中高频较为明显,从多年视电阻率变化(图 6右)也可以看出,2021年5—6月变化明显,曲线比2022年同期陡。而EW测道视电阻率高频(74 Hz)在地震序列发生过程中有加速上升变化,幅度比2022年同期高(图 7右)。

由图 6、图 7明显可见,2023—2024年,丽江台视电阻率年变幅度有明显增大现象,分别于2023年发生隆阳MS 5.2(震中距约201 km)、2024年发生木里MS 5.0地震(震中距约150 km),NS、EW测道高频视电阻率曲线均在震中和震后出现加速下降变化。但2022年宁蒗MS 5.5地震前后,两测道视电阻率观测数据均无相似变化。

4 讨论与结论极低频电磁台网建成后,在一定程度上完善了电磁宽频带观测模式,提高了地震电磁异常的捕捉能力,利用极低频观测的电磁时间序列数据,可以较好地观测到空间地磁扰动、同震波形扰动等现象(范晔等,2022;韩冰等,2022;Han et al,2023),更全面地认识和了解地球电磁场和与地震相关的电磁信号。文中展示的7个震例,在多个极低频台站均记录到同震波形,因篇幅有限,本文不对时间序列电磁场数据展开讨论。

通过对云南丽江极低频台观测的电磁场功率谱、视电阻率、相位等信息背景变化特点的分析,以及利用视电阻率形态法对台站周边中强震进行回溯性分析,得到以下几点结论:

(1)从丽江台5个分量电磁场功率谱随频率的变化曲线,清晰可见50 Hz工频干扰、4—48 Hz舒曼谐振频段明显的谱值增强现象。5个分量具有相似的变化形态,2个水平电场在同一数量级,2个水平磁场也基本在同一数量级,垂直磁场比水平磁场强度低,尤其是中频段,约低1个数量级。

(2)从丽江台5个分量电磁场功率谱随时间变化曲线可以看出,各分量同步变化,显示出夏高冬低的年周期性,但在夏季表现更活跃,尖峰出现频次更高,电磁场冬季弱且变化相对稳定。

(3)从丽江台视电阻率和相位随频率的变化曲线可看出,丽江台所处地区具有复杂的电性结构,低频(深部)电阻率值偏低,0.1—100 Hz是比较稳定的频段。丽江台视电阻率呈夏低冬高的变化形态,频率越高,探测深度越浅,观测到的视电阻率受表层介质温度、含水量等影响越大,可能是年变现象越明显的原因。

(4)利用视电阻率形态法,对丽江台周边300 km范围内5级及以上地震进行回溯性分析,发现在中强震前或发生过程中,该台视电阻率大多有脉冲式增大、加速下降/上升、年变畸变等异常现象出现,并以中高频段异常现象最明显。

通过已有震例发现,震前极低频电磁异常特征和时间变化规律因地震不同而异,目前尚无较为明确的认识。因极低频台站观测数据量庞大,目前对数据中包含的大量未知信息的有效挖掘和提取工作还远远不够。要突破这一难题,必须系统总结电磁观测数据在不同地震事件下的变化特征,并结合地下介质电性结构特点开展定量研究,归纳异常演化特点,细化异常判定标准,明确异常预测意义,为今后极低频台网数据在震情跟踪上的使用奠定基础。

感谢丽江地震台观测人员的辛苦工作,感谢匿名审稿人的有益建议。

杜学彬, 李宁, 叶青, 等. 强地震附近视电阻率各向异性变化的原因[J]. 地球物理学报, 2007, 50(6): 1 802-1 810. DOI:10.3321/j.issn:0001-5733.2007.06.021 |

杜学彬. 在地震预报中的两类视电阻率变化[J]. 中国科学: 地球科学, 2010, 40(10): 1 321-1 330. |

冯志生, 姜慧兰, 蒋延林. 地磁幅相法中的年变消除及在常熟MS 5.1地震前兆分析中的应用[J]. 地震学刊, 1996(1): 53-57. |

范晔, 汤吉, 赵国泽, 等. 电磁监测台站观测的舒曼谐振背景变化[J]. 地球物理学报, 2013, 56(7): 2 369-2 377. |

范晔, 汤吉, 缪杰, 等. 2020年7月12日唐山古冶5.1级地震的电磁现象[J]. 地震地质, 2022, 44(3): 669-685. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2022.03.007 |

黄清华, 刘涛. 新岛台地电场的潮汐响应与地震[J]. 地球物理学报, 2006, 49(6): 1 745-1 754. |

韩冰, 汤吉, 赵国泽, 等. 极低频台站同震电磁信号特征分析[J]. 地震地质, 2022, 44(3): 753-770. |

马钦忠, 唐宇雄, 张永仙. 2008年西藏4次MS 6.0以上地震前拉萨地电场异常信号特征[J]. 地震, 2011, 31(1): 86-97. |

钱家栋, 曹爱民. 1976年唐山7.8级地震地电阻率和地下水前兆综合物理机制研究[J]. 地震, 1998, 18(Z1): 1-9. |

钱复业, 赵玉林. 地震前地电阻率变化十例[J]. 地震学报, 1980, 2(2): 186-197. |

钱复业, 赵玉林, 许同春. 地电阻率季节干扰变化分析[J]. 地震学报, 1987, 9(3): 289-302. |

石应骏, 刘国栋, 吴广耀, 等. 大地电磁测深法教程[M]. 北京: 地震出版社, 1985.

|

解滔, 刘杰, 卢军, 等. 2008年汶川MS 8.0地震前定点观测电磁异常回溯性分析[J]. 地球物理学报, 2018, 61(5): 1 922-1 937. |

赵国泽, 张学民, 蔡军涛, 等. 中国地震电磁研究现状和发展趋势[J]. 中国科学: 地球科学, 2022, 52(8): 1499-1515. |

张建国, 张双凤, 晁福林, 等. 基于泰勒多项式拟合模型研究芦山MS 7.0地震地磁场异常演化特征[J]. 地震地磁观测与研究, 2022, 43(Z1): 126-128. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2022.S1.041 |

张建国, 张双凤, 陈化然. 基于DEMETER卫星数据研究汶川MS 8.0级地震前ELF电磁短临异常[J]. 地震地磁观测与研究, 2023, 44(Z1): 76-79. DOI:10.3969/j.issn.1003-3246.2023.S1.021 |

中国地震局监测预报司. 地震电磁分析预测技术方法工作手册[M]. 北京: 地震出版社, 2020.

|

Constable C, Constable S. A grand spectrum of the geomagnetic field[J]. Physics of the earth and planetary interiors, 2023, 344: 107090. |

Fan Y, Tang J, Han B, et al. The Background Variation of Natural Source ELF and Its EM Abnormal Phenomena in Yunnan Earthquakes[J]. Earthquake Research in China, 2018, 32(1): 130-140. |

Fan Y, Hu W B, Han B, et al. Characteristic identification of seismogenic electromagnetic anomalies based on station electromagnetic impedance[J]. Front Earth Sci, 2023, 11: 1110056. |

Gao Y X, Zhao G Z, Chong J J, et al. Coseismic electric and magnetic signals observed during 2017 Jiuzhaigou MW 6.5 earthquake and explained by electrokinetics and magnetometer rotation[J]. Geophysical Journal International, 2020, 223(1): 1130-1143. |

Han B, Zhao G Z, Wang L F, et al. Earthquake Electromagnetic Precursor Anomalies Detected by a New Ground-based Observation Network[J]. Journal of Geodesy and Geoinformation Science, 2021, 4(1): 116-123. |

Han B, Tang J, Zhao G Z, et al. Seasonal and Interannual Variations in the Schumann Resonance Observed in the ELF Electromagnetic Networks in China[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2023, 128(22): e2023JD038602. |

Reddy I K, Phillips R J, Whitcomb J H, et al. Monitoring of time dependent by a resistivity anomaly and its application to earthquake prediction[J]. Journal of Geomagnetism and Geoelectricity, 1976, 28(1): 47-57. |

Uyeda S, Nagao T, Tanaka H. A report from the RIKEN international frontier research project on earthquakes (IFREQ)[J]. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 2004, 15(3): 269-310. |

Uyeda S. Current affairs in earthquake prediction in Japan[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2015, 114: 431-434. |

Varotsos P, Alexopoulos K. Physical properties of the variations of the electric field of the earth preceding earthquakes, Ⅰ[J]. Tectonophys, 1984, 110: 73-98, and 99-125. |

Varotsos P, Alexopoulos K, Lazaridou M. Latest aspects of earthquake prediction in Greece based on seismic electric signals, Ⅱ[J]. Tectonophys, 1993, 224: 1-37. |

Varotsos P, Sarlis N, Skordas E. Long range correlations in the electric signals that precede rupture[J]. Phys Rev E, 2002, 66(1): 011902. |

Varotsos P A, Sarlis N V, Scordas E S. Electric fields that "arrive" before the time derivative of the magnetic field prior to major earthquakes[J]. Phys Rev Lett, 2003, 91(14): 148501. |

2025, Vol. 46

2025, Vol. 46