2) 中国广东 518003 深圳中震科技有限公司;

3) 中国三河 065201 防灾科技学院

2) Shenzhen Zhongzhen Science and Technology Co., Ltd, Guangdong Province 518003, China;

3) Institute of Disaster Prevention, Sanhe 065201, China

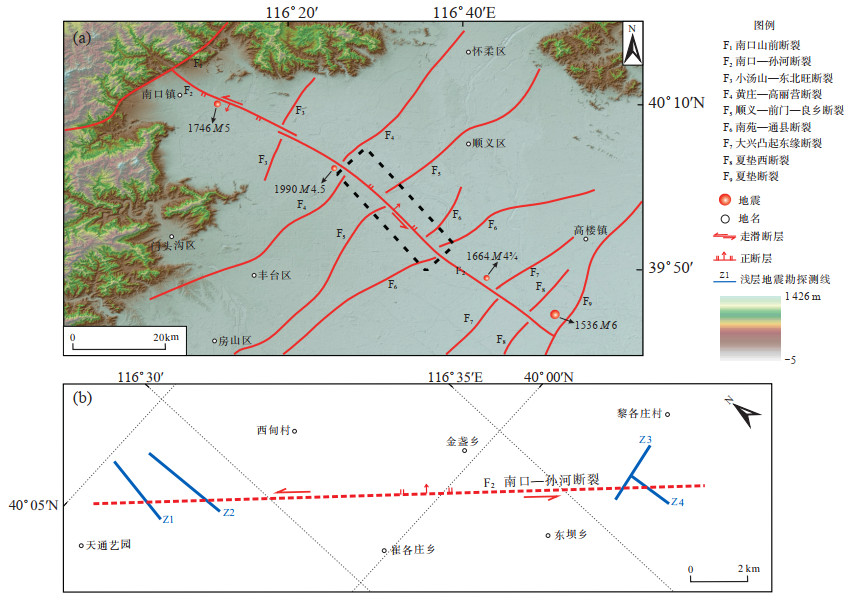

南口—孙河断裂是北京平原区规模最大、影响最强的NW向断裂。历史上,该断裂沿线曾发生1536年6级地震、1664年43/4级地震、1746年5级地震和1990年4.5级地震。断裂总体走向310°,具有左旋走滑兼正断运动性质,其北西端自南口山前断裂向南延伸,经南口镇、沙河镇、孙河乡、永顺镇至西集镇一带,南东端可能终止于夏垫断裂附近,全长约80 km,贯穿北京市昌平、朝阳和通州3个行政区(江娃利等,2001;王丹丹等,2006;张世民等,2008;侯治华等,2011;张磊等, 2014, 2017;白凌燕等,2018;何付兵,2019;赵帅等,2023)。深入研究南口—孙河断裂晚第四纪构造变形,对分析其强震破裂行为与北京地区未来强震风险评估具有重要指导意义和应用价值。

前人研究表明,南口—孙河断裂总体呈主、次断层组合的右阶斜列展布,且具有明显的分段性(赵帅等,2023)。尽管分段方式有所不同,但普遍认为该断裂北西段为全新世活动,而中段和南段为晚更新世活动,总体表现为西北强而南东稍弱的特点(向宏发等,1995;江娃利等,2001;王丹丹等,2006;张世民等,2008;张磊等,2014;何付兵,2019;沈军等,2022)。此外,前人在南口—孙河断裂北西段开展了多项古地震识别的定量研究(向宏发等,1995;江娃利等,2001;张世民等,2008;张磊等,2014;赵帅等,2023),确认了该断裂的全新世活动证据、古地震年代和古地震次数。江娃利等(2001)推测,南口—孙河断裂的地震复发间隔约为4 600年,最近一次地震事件的离逝时间大约在3 500—4 000年,服从准周期复发模式;赵帅等(2023)则认为,该断裂最近一次地震事件的离逝时间为2 820—3 700年。由此可见,南口—孙河断裂是一条重要的第四纪控震构造,且其较长的强震离逝时间暗示其具有较高的强震风险。

基于上述认识,本文采用浅层地震勘探方法对南口—孙河断裂中段开展研究,旨在提高该断裂的定位精度并识别中段晚第四纪构造变形。同时,借助前人给出的华北地区震级与断层的相关拟合关系式,对该断裂强震潜在风险进行综合评估。

1 地质背景张渤地震构造带地处华北平原地块北部边界,控制着华北平原北部的强震活动,其中1976年唐山MS 7.8地震和1679年三河—平谷8.0级地震均发生在该构造带内(沈军等,2022)。作为该构造带中一条重要的分支断裂,南口—孙河断裂是北京平原区规模最大、影响最强的NW向断裂,是一条左旋走滑兼正断运动性质的晚第四纪活动断裂[图 1(a)],呈隐伏至半隐伏状态展布于北京平原东北部。第四系等厚线分布图显示,该断裂对北京平原区第四系沉积和马池口凹陷、后沙峪凹陷等第四纪盆地的形成和演化具有直接控制作用,导致断裂两盘第四系沉积厚度差异明显(何付兵,2019)。布格重力异常图、剩余重力异常水平梯度图、航磁ΔT图、三维地震勘探成果和基底构造特征等资料显示,该断裂呈明显的左旋特征,其切割了NE向的小汤山—东北旺断裂、黄庄—高丽营断裂、顺义—前门—良乡断裂、通州—南苑断裂、大兴凸起东缘断裂和夏垫西断裂(Wang et al,2018;何付兵,2019)。

|

图 1 研究区的断层分布与测线布设 Fig.1 Faults distribution and layout of survey lines in the study area |

本研究采用浅层地震勘探方法对南口—孙河断裂中段进行探测,共布设4条测线,其位置见图 1(b)所示,起止点坐标见表 1。所有测线均在道路沿线布设,受到较强的交通、电磁和背景噪音等干扰。为抑制干扰并确保数据的高信噪比,选择使用美国M18-612-HD型大吨位高出力可控震源车进行激发,重庆地质仪器厂公司生产的38 Hz纵波传感器进行接收,美国劳雷公司生产的STRATA VISOR NZXP 24型地震仪进行记录。

| 表 1 浅层地震勘探测线起止点坐标 Table 1 Coordinates of the starting and ending points of shallow seismic exploration lines |

在每条测线施工前均开展设备一致性检测和现场试验工作,基于试验结果确定观测系统和采集参数:所有测线均采用单边激发,炮间距12 m,道间距2 m,偏移距0 m,采样间隔1 ms,记录长度2 s,覆盖次数10次,采集道数96道。野外施工过程中,利用高精度RTK测量定位仪配合测绳对测线进行测量和定位,确保数据的精确性。

本次数据处理主要使用VISTA15数据处理系统,辅以Tomedel层析静校正软件进行静校正分析,并利用Geogiga Seismic数据处理系统进行比对。处理过程中,根据各干扰波特征和部分测线原始记录信噪比较低等情况,采用一系列有针对性的数据处理方法,包括叠前叠后去噪、静校正、动校正、偏移等,从而获得高信噪比的反射波叠加剖面。在得到动校正叠加剖面图后,依据动校正模型纵波层速度—反射波双程旅行时间曲线(即vr—t0曲线)对时间剖面进行时深转换,以确定断层的上断点埋深和各反射层断距。

2.2 反射波层位标定工作区属于北京平原区第四系沉积区的一部分,主要由流水堆积和零星分布的湖沼相沉积组成,广泛分布有厚度较大的粘类土与砂类土互层。沉积物颗粒递变规律明显,各地层之间的地震波阻抗差异较大,能够形成高能反射波,便于追踪对比。

结合本区以往地质资料以及邻区相关研究成果(张磊等, 2014, 2017;彭远黔等,2017;Wang et al,2017;白凌燕等,2018;何付兵,2019;张晓亮等,2020;沈军等,2022),并通过本次地震剖面揭示的波组特征和时深转换结果,发现区内新生界地层与下伏老地层之间存在显著的波阻抗分界面。该组反射波能量强、连续性好,可在全区连续追踪,因此选定为本区的主要标志层。

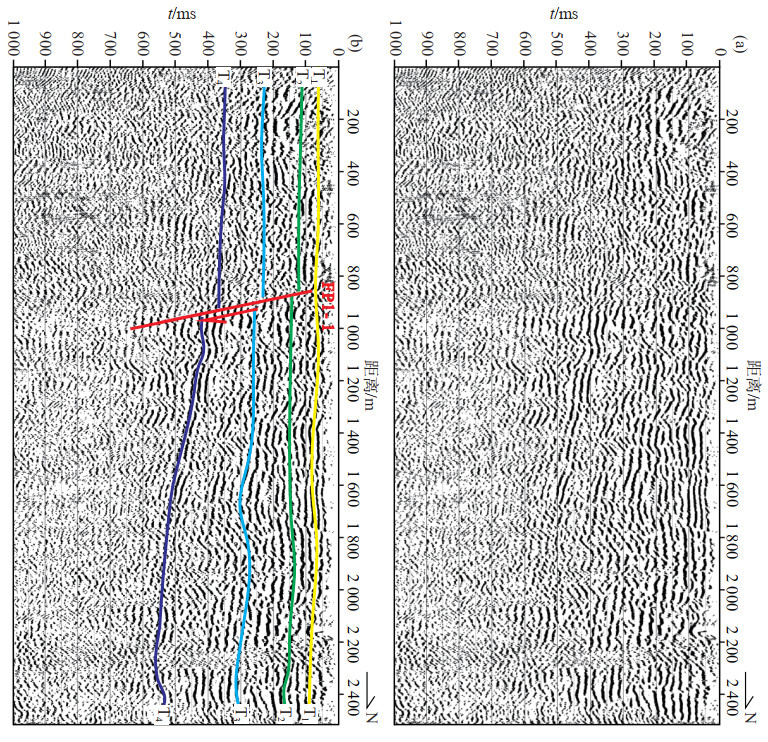

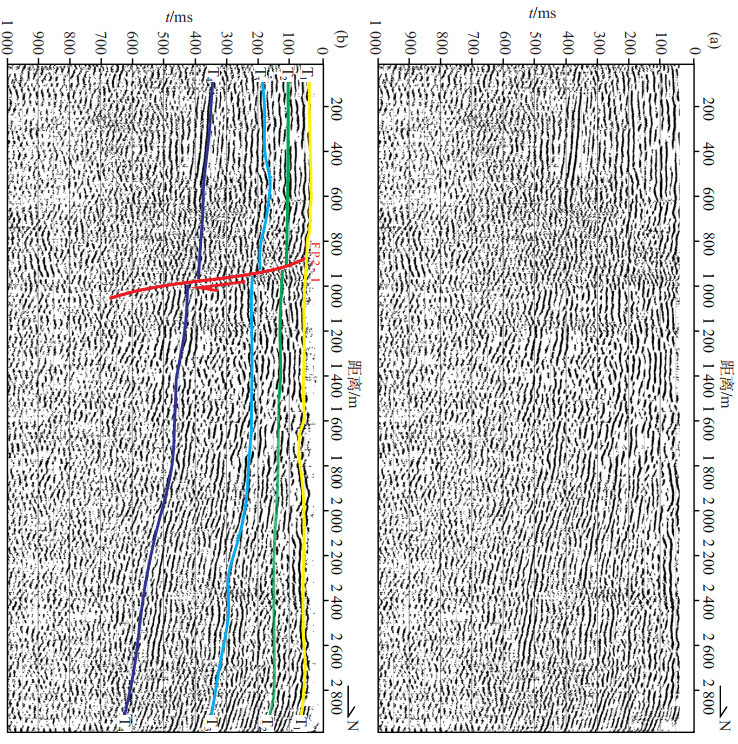

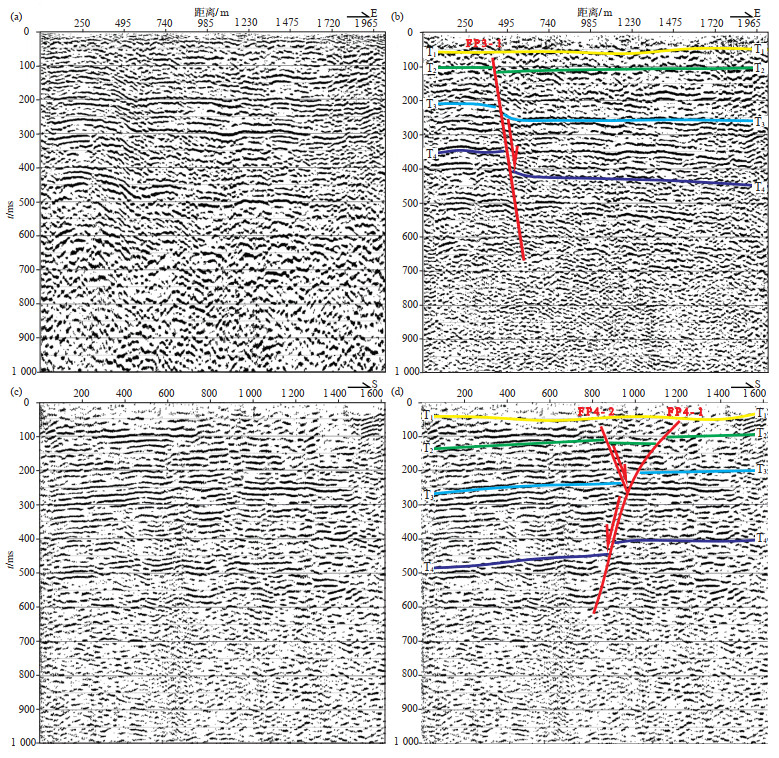

结合剖面反射特征与工作区的地质资料,在本次浅层地震勘探时间剖面中划分出4个主要强反射波组:T1由第四系内全新统与上更新统地层分界面产生的强反射波组,在剖面上以黄色标示,埋深约20—40 m;T2由第四系内上更新统与中更新统地层分界面产生的强反射波组,在剖面上以绿色标示,埋深约80—120 m;T3由第四系内中更新统与下更新统地层分界面产生的强反射波组,在剖面上以浅蓝色标示,埋深约170—280 m;T4由第四系下更新统与新近系上新统地层分界面产生的强反射波组,在剖面上用深蓝色标示,埋深约280—500 m。各反射层波组清晰可见,均连续可追踪。

2.3 剖面特征及解释测线Z1位于来广营北路[图 1(b)],测线方向自南向北,与剖面方向一致,地形平坦,无明显起伏,测线总长度2.517 km。经数据处理得到地震反射时间剖面[图 2(a)],根据各波组特征及波组间的相互关系,在剖面图上共解译出4层地层反射界面[图 2(b)],分别标示为T1、T2、T3和T4。根据时间剖面波组特征显示:T1和T2反射层总体地层沉积稳定平缓;T3和T4反射层总体地层沉积稳定,表现为南高北低和南薄北厚的特征。在测线桩号840 m附近,各反射层出现有同相轴的扭曲、错位、消失和能量突变等现象,解释为FP1-1断点,可分辨的上断点埋深约55 m,断点的地表垂直投影坐标为(116°27′57″E,40°03′55″N)。该断裂表现为正断性质,视倾向N,视倾角约70°,T1反射层总体连续未见错断现象,但将T2反射层垂直错断约20 m,将T3反射层垂直错断约30 m,将T4反射层垂直错断约50 m。根据反射波层位标定结果,断裂已大幅错断晚更新世地层底界。

|

图 2 测线Z1地震反射时间剖面及解释剖面 Fig.2 Seismic reflection time section and interpretation section of line Z1 |

测线Z2位于来京承高速西侧[图 1(b)],测线方向自北向南,剖面方向自南向北,地形平坦,无明显起伏,测线总长度3.082 km。经数据处理得到地震反射时间剖面[图 3(a)],根据各波组特征及波组间的相互关系,在剖面图上共解译出4层地层反射界面[图 3(b)],分别标示为T1、T2、T3和T4。根据时间剖面波组特征显示:T1和T2反射层总体地层沉积稳定平缓;T3和T4反射层总体地层沉积稳定,表现为南高北低和南薄北厚的特征。在测线桩号880 m附近,各反射层出现有同相轴的扭曲、错位、消失和能量突变等现象,解释为FP2-1断点,可分辨的上断点埋深约50 m,断点的地表垂直投影坐标为(116°28′44″E,40°03′19″N)。该断裂表现为正断性质,视倾向N,视倾角约70°,T1反射层总体连续未见错断现象,但将T2反射层垂直错断约15 m,将T3反射层垂直错断约26 m,将T4反射层垂直错断约35 m。根据反射波层位标定结果,断裂已大幅错断晚更新世地层底界。

|

图 3 测线Z2地震反射时间剖面及解释剖面 Fig.3 Seismic reflection time section and interpretation section of line Z2 |

测线Z3位于蓝调庄园南侧[图 1(b)],测线方向自东向西,剖面方向自西向东,地形平坦,无明显起伏,测线总长度2.049 km。经数据处理得到地震反射时间剖面[图 4(a)],根据各波组特征及波组间的相互关系,在剖面图上共解译出4层地层反射界面[图 4(b)],分别标示为T1、T2、T3和T4。根据时间剖面波组特征显示:T1和T2反射层总体地层沉积稳定平缓;T3和T4反射层总体地层沉积稳定,表现为西高东低和西薄东厚的特征。在测线桩号410 m附近,各反射层出现有同相轴的扭曲、错位、消失和能量突变等现象,解释为FP3-1断点,可分辨的上断点埋深约70 m,断点的地表垂直投影坐标为(116°35′51″E,39°57′39″N)。该断裂表现为正断性质,视倾向东,视倾角约80°,T1反射层总体连续未见错断现象,但将T2反射层垂直错断约15 m,将T3反射层垂直错断约23 m,将T4反射层垂直错断约55 m。根据反射波层位标定结果,断裂已大幅错断晚更新世地层底界。

|

图 4 测线Z3和Z4地震反射时间剖面及地质解释剖面 Fig.4 Seismic reflection time section and interpretation section of line Z3 and Z4 |

为揭示南口—孙河断裂中段整体形态和倾向等特征,将测线Z4与测线Z3呈“T”字型交叉布设。测线Z4位于东高路[图 1(b)],方向自北向南,与剖面方向一致,地形平坦,无明显起伏,测线总长度1.617 km。经数据处理得到地震反射时间剖面[图 4(c)],根据各波组特征及波组间的相互关系,在剖面图上共解译出4层地层反射界面[图 4(d)],分别标示为T1、T2、T3和T4。根据时间剖面波组特征显示:T1和T2反射层总体地层沉积稳定平缓;T3和T4反射层总体地层沉积稳定,表现为南高北低和南薄北厚的特征。在测线桩号840 m和测线桩号1 140 m附近,各反射层出现有同相轴的扭曲、错位、消失和能量突变等现象,解释为FP4-1和FP4-2两个断点。FP4-1断点为主断裂,可分辨的上断点埋深约50 m,断点的地表垂直投影坐标为(116°36′24″E,39°57′04″N)。该断裂表现为正断性质,视倾向N,视倾角约60°,T1反射层总体连续未见错断现象,但将T2反射层垂直错断约20 m,将T3反射层垂直错断约30 m,将T4反射层垂直错断约35 m。FP4-2断点为主断裂上的反向次级断裂,可分辨的上断点埋深约80 m,断点的地表垂直投影坐标为(116°36′15″E,39°57′18″N)。该断裂表现为正断性质,视倾向S,视倾角约45°,将T2反射层垂直错断约9 m。根据反射波层位标定结果,2条断裂均已大幅错断晚更新世地层底界。

基于上述浅层地震勘探成果,清晰揭示了南口—孙河断裂中段的形态、特征和展布位置。该断裂在本区倾向NE,与其北西段倾向相反,且断裂中段自晚第四纪以来经历了强烈的构造变形。依据反射波层位标定结果,该断裂中段显著错断了晚更新世地层底界,推测其最新活动时代为晚更新世中晚期。

在北京市城市活断层探测工作中,在Z1测线西北约5 km处立汤路附近,通过钻孔联合剖面探测,确认了南口—孙河断裂的具体位置。探测结果显示,该断裂上断点埋深约为6 m,结合年代学测试结果,证实该段最新活动时代为晚更新世晚期,与本研究所得结果一致(何付兵,2019)。

3 讨论根据北京平原区历史上4.7级以上地震分布情况来看,5级以上地震多发于NE向断层,而6级以上地震的震中位置附近通常有NW向断裂切过,表明构造交会区应力更易集中(沈军等,2022)。作为晚第四纪以来强烈活动的NW向断裂,南口—孙河断裂切割了NE向的小汤山—东北旺断裂、黄庄—高丽营断裂、顺义—前门—良乡断裂、通州—南苑断裂、大兴凸起东缘断裂和夏垫西断裂,导致这些NE向断裂的活动时代和活动强度在南口—孙河断裂两侧呈现显著差异,但NE向断裂对南口—孙河断裂却没有控制作用(何付兵,2019)。由此可见,南口—孙河断裂是本区的主控断裂,其未来强震风险,尤其是与NE向断裂的切割交会区不容忽视。

前人对南口—孙河断裂的历史地震事件虽有不同认识,但均集中于该断裂北西段开展研究。向宏发等(1995)基于白泉庄探槽中的垂直断距及我国大陆正断层模型的地震震级—断层位错量关系式(即M—D经验关系式),认为该断裂距今1.2万年以来仅发生1次约7级的地震事件;江娃利等(2001)利用旧县探槽中的同震垂直位移量,结合华北地区历史地震震级与地震地表位错统计公式,认为该断裂全新世期间发生过3次地震事件,最大震级为7.9级;张世民等(2008)提出,该断裂距今60 ka以来发生了13次地震事件,最大震级在6.7—7.1级之间;赵帅等(2023)指出,该断裂共发生过4次古地震,其中3次发生在全新世期间。这些成果表明,该断裂具备发生7.0—8.0级强震的构造背景。本文基于前人给出的华北地区震级与断层的相关拟合关系式,对南口—孙河断裂整体的未来潜在强震风险进行了综合评估。

陈达生(1984)根据历史及20世纪60年代以来现场调查数据,结合较为可靠的邻国地震资料,建立了我国西部、东部地区和台湾省震级与断层地表破裂长度之间的线性回归方程,其中东部地区关系式为

| $ M_{\mathrm{S}}=6.6362+0.5651 \mathrm{lg}S $ | (1) |

式中:MS为面波震级;S为断层地表断裂长度,单位为km。

董瑞树等(1993)在收集并分析中国大陆有关震级和地震活动断层关系式的基础上,重新拟合得到中国东部震级和地震活动断层破裂长度的关系式,公式如下

| $ M=4.094+1.6691 \mathrm{lg} L $ | (2) |

式中:M为面波震级;L为破裂长度,单位为km。

龙锋等(2006)对华北地区1965年以来发生的地震进行了可靠破裂尺度参数判定,最终根据34次地震的可靠破裂尺度参数,建立了华北地区地震活断层的震级和震源破裂长度的经验关系式,公式如下

| $ M_{\mathrm{s}}=3.821+1.860 \lg L $ | (3) |

式中:MS为面波震级;L为震源破裂长度,单位为km。

李铁明等(2007)利用1966年以来隆尧、海城、渤海和唐山等有仪器记录的地震相关参数进行回归分析,并用余震区长轴长度代替震源破裂长度,得出华北地区震级与震源破裂长度的回归关系式,公式如下

| $ \lg L=-0.421+0.301 M $ | (4) |

式中:M为面波震级;L为震源破裂长度,单位为km。

基于上述计算模型,秉持保守原则,本研究将南口—孙河断裂的震源破裂长度设定为80 km,计算得到该断裂的潜在地震最大震级,统计结果见表 2。

| 表 2 南口—孙河断裂潜在最大震级对比 Table 2 Comparison table of potential maximum magnitude along Nankou-Sunhe fault |

上述计算结果表明,利用陈达生(1984)、董瑞树等(1993)、龙锋等(2006)和李铁明等(2007)给出的模型,计算所得南口—孙河断裂的潜在地震最大震级区间一致,表明结果是可靠的。另外,在北京市活动断层探测与地震危险性评价工作中,综合评估也得到南口—孙河断裂全新世活动段在正断层发震模型下的潜在地震最大震级为7.0(赵帅等,2023),与本文结果基本一致。

此外,该断裂较长的强震离逝时间进一步揭示了其潜在的强震风险。江娃利等(2001)估计,该断裂的地震复发间隔约为4 600年,最近1次地震事件的离逝时间约为3 500—4 000年;赵帅等(2023)指出,最近1次地震事件的离逝时间为2 820—3 700年;向宏发等(1995)认为,该断裂最近1次地震事件的离逝时间为1.1—1.2万年。综合来看,南口—孙河断裂的强震构造背景和较长的强震离逝时间均表明,其未来具有发生7.0—8.0级地震的潜在风险,特别是该断裂与NE向断裂的切割交会区,应力更易集中,应引起足够重视。

4 结论本文在识别南口—孙河断裂中段晚第四纪构造变形特征的基础上,结合前人研究结果,对该断裂进行地震危险性评价,得到如下结果:

(1)浅层地震勘探成果揭示了南口—孙河断裂中段的形态、特征和展布位置。该断裂中段倾向NE,与其北西段倾向相反,自晚第四纪以来构造变形强烈,明显错断了晚更新世地层底界,最新活动时代为晚更新世中晚期。

(2)根据前人给出的华北地区震级与断层的相关拟合关系,对南口—孙河断裂未来潜在强震风险进行了综合评估。结果表明,该断裂具有发生7.0—8.0级地震的潜在风险,特别是与NE向断裂的切割交会区,更易形成应力集中区,需要密切关注。

北京市地震局和朝阳区地震局在本项工作中给予大力支持与帮助,河北明创地质勘查有限公司完成了浅层地震勘探的野外数据采集工作,审稿专家对论文撰写提出建设性修改意见,在此一并表示感谢。

白凌燕, 李潇, 秦浩敏, 等. 北京平原南口—孙河断裂南段第四纪活动性及其构造意义[J]. 现代地质, 2018, 32(2): 270-278. |

陈达生. 地震引起的地表破裂长度与震级之间的经验关系[J]. 华北地震科学, 1984, 2(2): 26-32. |

董瑞树, 冉洪流, 高铮. 中国大陆地震震级和地震活动断层长度的关系讨论[J]. 地震地质, 1993, 15(4): 395-400. |

何付兵. 南口—孙河断裂几何学、运动学特征及与地裂缝关系研究[D]. 北京: 中国地震局地质研究所, 2019.

|

侯治华, 钟南才, 郝彦军, 等. 应用高密度电法探测北京南口—孙河隐伏断裂[J]. 防灾科技学院学报, 2011, 13(1): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1673-8047.2011.01.001 |

江娃利, 侯治华, 谢新生. 北京平原南口—孙河断裂带昌平旧县探槽古地震事件研究[J]. 中国科学(D辑), 2001, 31(6): 501-509. |

李铁明, 沈正康, 徐杰, 等. 华北地区MS≥6.5级地震震源断层参数的研究[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(1): 95-103. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2007.01.013 |

龙锋, 闻学泽, 徐锡伟. 华北地区地震活断层的震级-破裂长度、破裂面积的经验关系[J]. 地震地质, 2006, 28(4): 511-535. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2006.04.001 |

彭远黔, 孟立朋. 河北地震构造特征[M]. 石家庄: 河北人民出版社, 2017.

|

沈军, 薄景山. 三河市活断层探测与地震危险性评价[M]. 北京: 地震出版社, 2022.

|

王丹丹, 张世民, 刘旭东, 等. 北京南口—孙河断裂北西段晚第四纪活动特征研究[J]. 地壳构造与地壳应力文集, 2006, 50-59. |

向宏发, 方仲景, 张晚霞, 等. 北京平原区隐伏断裂晚第四纪活动特征的联合剖面研究[J]. 地震研究, 1995, 18(1): 75-79. |

张磊, 白凌燕, 蔡向民, 等. 北京南口—孙河断裂北西段综合物探剖面定位及其活动性研究[J]. 现代地质, 2014, 28(1): 234-242. DOI:10.3969/j.issn.1000-8527.2014.01.027 |

张磊, 白凌燕, 蔡向民, 等. 北京平原南口—孙河断裂带北西段活动性分析[J]. 中国地质, 2014, 41(3): 902-911. DOI:10.3969/j.issn.1000-3657.2014.03.017 |

张磊, 白凌燕, 赵勇, 等. 北京南口—孙河断裂与黄庄-高丽营断裂交会区沉积速率差异对断裂活动性的响应[J]. 地震地质, 2017, 39(5): 1 048-1 065. DOI:10.3969/j.issn.0253-4967.2017.05.013 |

张世民, 王丹丹, 刘旭东, 等. 北京南口—孙河断裂晚第四纪古地震事件的钻孔剖面对比与分析[J]. 中国科学: 地球科学, 2008, 38(7): 881-895. DOI:10.3321/j.issn:1006-9267.2008.07.010 |

张晓亮, 张磊, 王志辉, 等. 基于磁性地层和沉积地层特征对北京市南口—孙河断裂活动性评估[J]. 中国地质, 2020, 47(3): 868-878. |

赵帅, 李占飞, 贾启超, 等. 基于古地震探槽的南口—孙河断裂最新走滑变形证据研究[J]. 震灾防御技术, 2023, 18(4): 736-744. |

Wang Z H, Cai X M, Yan J Y, et al. Using the integrated geophysical methods detecting active faults: a case study in Beijing, China[J]. Journal of Applied Geophysics, 2018, 156: 82-91. |

2024, Vol. 45

2024, Vol. 45