晋冀蒙交界地区位于华北北部,是中国东部主要地震活动区之一,震源深度主要在上地壳下部至中地壳上部。该区与华北地区应力场特征一致,即最大主压应力方位为NEE向,最小主压应力方位为NNW向,水平应力作用为研究区域构造应力场的主要特征 (刘昌铨等,1998;武敏捷等,2011),应力状态是NNE-SSW向的压应力作用,东西向断裂压性活动,北西向断裂呈压扭性特征,而NNE和NE向断裂显张性活动,有利于北西向断裂与其他方向断裂交汇部位的应力集中,进而导致中强地震发生 (高忠宁,1986)。

在1998年1月张北MS 6.2地震后,华北地区进入第4活动期第5强震平静幕,晋冀蒙交界地区也从1999年11月开始处于5级以上地震平静期,是1970年以来最长的平静时段,但是自2009年3月原平MS 4.2地震打破平静后,其附近又发生2010年4月大同MS 4.5和2010年6月阳曲MS 4.6地震,呈现MS 4.0地震空间上集中和时间上丛集的活跃状态。通常圈定中强地震危险区,都将出现中等地震集中活跃或有序分布作为重要依据,但晋冀蒙交界及附近地区2010年6月后重新出现相对平静状态。正是由于以上地震活动特征,使得晋冀蒙地区受到极大的重视,被中国地震局确定为全国重点强化跟踪区之一。所以对晋冀蒙地区进行地震相关特征的研究也能进一步做好全国重点强化跟踪区震情监视工作,更为应对复杂严峻的震情形势,提供积极的作用。

S波分裂又称为S波双折射,是指横向偏振的S波在通过某种形式的有效弹性各向异性固体传播时,分裂成两个近似垂直偏振震相,具有不同传播速度和不同振动方向 (张少泉,1992)。理论研究表明:在偏振图上质点运动轨迹不再是线性而呈现椭圆状。适当旋转三分量地震图可以将分裂的快慢横波分离出来 (Crampin S, 1978, 1984)。Crampin (1981)提出广泛扩容各向异性 (EDA) 模型,认为由于应力场作用,定向分布裂隙在长波长假设下会引起各向异性效应,且裂隙平行于最大压应力方向排列。许多研究指出 (Booth,1988;Peacock,1988),呈线状分布的微裂隙是产生地壳地震波速各向异性的主要原因。Babuska等 (1984)研究花岗闪长岩和石英岩速度各向异性,认为在大气压和低静水压力下,扁平状裂隙及其优势取向对地壳岩石中的波速各向异性起主要作用。在此对晋冀蒙交界地区进行S波分裂研究,以期为研究区域内地下介质构造、应力场特征、地震活动特性等方面的研究提供有力的支持,并为其周围地区乃至华北地区地震活动的研究起到积极的作用。

1 地质构造特征晋冀蒙交界地区 (38.5°-40.7°N,111.1°-115.6°E) 地质构造隶属华北北部,位于山西断陷带和河套断陷带交汇部位,以西地区主要为岱海断陷带和河套断陷带。据王若柏等 (1989)的水准测量结果,研究区可分为南北2个系统,北部自西向东依次为山阴-大同盆地、阳原盆地、蔚县盆地和延怀盆地,分别受NEE向恒山北断裂、桑干河断裂和北东向狼山等断裂控制;南部自西向东依次为代县盆地、灵丘盆地和沫源盆地,明显受NE-NEE向五台山北断裂控制。在总体构造应力场作用下,南北2个盆地部分可视为同一伸展构造区的不同活动段 (Gurh P L,1981)。晋冀蒙交界地区位于山西地堑系北端,处在张应力场作用之下,主张应力轴为NW向。受此引张力作用,盆地断裂为正断层活动,与山地块体发生旋转,前者凹陷,后者相对隆起,此为盆岭构造格局的主要活动方式。本区在区域张应力场作用下,NEE向断裂为控制盆地发展演化的主断裂,与之垂直的NNW向断裂活动亦不容忽视。杨博等 (2013)对晋冀蒙交界地区水平向构造活动研究发现,2009-2012年该区垂直于断裂带的运动在大小和性质上变化突出,呈张、压相间变化格局,具体表现为西北区呈拉张性构造活动,西南区呈挤压性构造活动,彰显了太行山脉与断陷盆地的相对挤压。

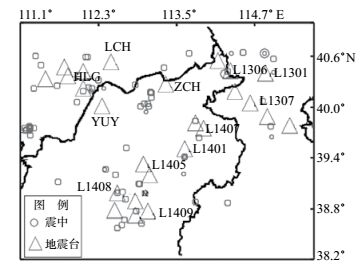

2 资料选取共架设39个流动地震台和4个固定地震台,选取2014年10月-2015年8月记录的ML 2.0以上地震事件进行S波分裂研究 (郑秀芬等,2006),以得到该地区地壳的各向异性和应力特征。研究区地震台及所选地震分布见图 1。

|

图 1 研究区地震台及震中分布 Fig.1 The distribution of stations and epicenters in the study area |

SAM软件可以利用给定的平均地下3层P速度结构对地震进行筛选,以找到符合剪切波分裂S波窗 (高原等,1993) 要求的地震,在此使用偏振方法进行S波分裂研究。为了取得更好的结果,利用CRUST2.0软件,结合其他研究结果 (嘉世旭,1995;田晓峰等,2006;魏文博等,2007),得出了晋冀蒙交界地区地下P波平均速度结构,具体数值见表 1。

| 表 1 研究区地下P波速度结构 Tab.1 Table of the subsurface P wave velocity structure |

利用得出的平均P波速度结构和已知的台站经纬度及震中的经纬度、深度信息,可以计算每个地震事件地震波在传输过程中的入射角和离源角,以便找到符合剪切波分裂S波窗要求的地震事件。经过计算,晋冀蒙交界地区共有22个地震台得到S波分裂结果,其中12个台站得到2条以上结果,具体见表 2。由表 2可知,延迟时间主要变化范围在0.01-0.08 s。最大值出现在L1306台站,为0.08 s;大多数台站延迟时间集中在0.01-0.03 s。延迟时间的变化主要反映了地下介质的各向异性的强度。从表 2可以看出,晋冀蒙交界地区地下介质各向异性强度比较稳定,仅在L1306台、L1412台等区域存在高值。

| 表 2 晋冀蒙交界地区S波分裂结果 Tab.2 Statistics of S wave splitting results in the border area of Shanxi, Hebei and Inner Mongolia |

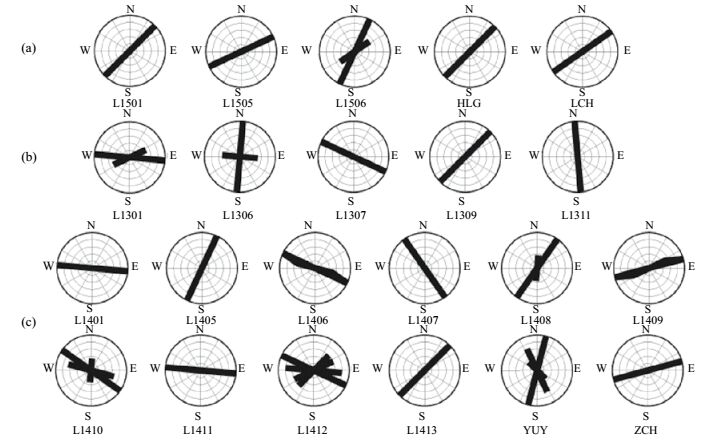

图 3为晋冀蒙交界地区地震台偏振方向分布图,可以发现,内蒙古台网地震台站偏振方向变化不大,只有L1506台出现近30°变化;山西台网地震台偏振方向变化较剧烈,尤其是L1410、L1412、YUY台,变化幅度大于20°;河北台网地震台偏振结果显示,L1301和L1306台存在较大变化。因偏振方向的变化主要反映地下各向异性的优势方向,且与主压应力方向平行,故此推断,L1506、L1410、L1412、YUY、L1301、L1306地震台下方地壳介质应力变化较为复杂。

|

图 2 晋冀蒙交界地区地震台S波分裂偏振方向 (a) 内蒙台站S波分裂偏振;(b) 河北台站S波分裂偏振;(c) 山西台站S波分裂偏振 Fig.2 S wave splitting polarization of the stations in the border area of Inner Mongolia, Shanxi and Hebei |

|

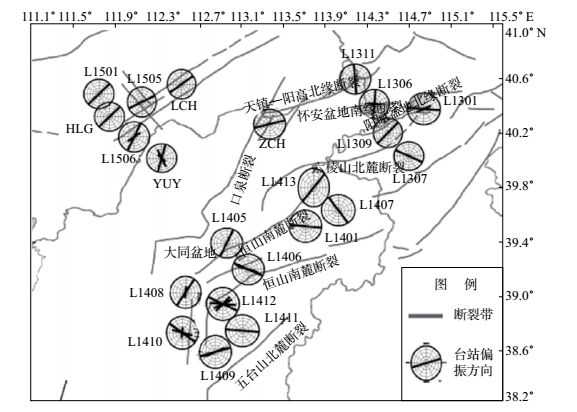

图 3 台站偏振方向与断裂带和盆地分布 Fig.3 The polarization direction of the stations and the distribution of the fault zone and the basin |

据S波分裂的偏振方向计算结果,结合研究区地质构造,可以发现,内蒙古和林格尔附近地区主压应力方向基本与晋冀蒙交界地区主要断裂带即和林格尔断裂、蛮汉山山前断裂和岱海-黄旗海盆地南缘断裂方向平行,这些区域内地下应力主要受以上断裂带影响,而L1506台周围偏振方向出现较大变化,在2014年底时偏振方向的变化达到了近30°。山西地震台网仅L1413和L1408台的偏振方向与其周边的衡山北麓断裂方向平行,其余各台站偏振方向均与周边断裂带方向不平行,尤其L1410和L1412台的偏振方向表现出较大范围的变化,均出现随时间逐渐增大态势。河北地震台网仅L1301台偏振方向与其周边的阳原盆地北缘断裂方向相近,其余台站偏振方向均与周边断裂带不同,且L1306台出现近90°的变化,见图 3。

由图 3可知,偏振方向变化区域主要集中在大同盆地、天镇-阳高盆地、阳原盆地和浑源盆地所围区域,该区域周边,尤其是南缘、北缘,表现出强烈的偏振方向的变化和延迟时间变化,说明该地区周围存在较大的应力变化。

S波分裂结果显示,晋冀蒙交界地区应力场变化复杂,断裂现今活动与继承性活动一致,但运动速率不均匀,有时甚至反向运动,同一条断裂不同地段活动性也不相同,与杨博等 (2013)的研究结果相似,可能是由于受到局部地区活动断裂构造和地壳结构中块体构造单元的影响。一方面,活动构造的活动性造成了局部应力场的复杂变化特征;另一方面,活动构造的存在也会造成局部地区应力场的调整,从而表现出应力场在局部地区复杂的分布状态 (范桃园等,2012)。基于此,应当密切注意今后1年大同盆地、天镇-阳高盆地、阳原盆地和浑源盆地周围的地震活动。

综上所述,晋冀蒙交界地区主压应力大体呈现NEE向的特征,这也与王若柏等 (1989)的水准测量结果一致,表明当前研究区域内断裂活动与继承性活动一致,NEE向应力场应为一级应力场 (与板块运动有联系);而局部区域出现的NWW向的特征,应属二级应力场 (由局部原因,如岩石圈横向密度差异、局部热活动等引起的地区性应力场)。构造应力活动方式在相对稳定情况下,表现出局部和较短时间的变化。

5 结束语由于活动断层两侧和端部易积累或释放应力,对大同盆地、天镇-阳高盆地、阳原盆地和浑源盆地周围区域存在较强应力,应当密切注意。特别是内蒙古凉城以南和山西右玉以北区域,S波分裂的偏振方向结果存在较为强烈的变化,而目前已有地质资料并未发现该区域有明显活动构造,需要进行细致研究。

本文使用中国地震局地震预测研究所高原研究员研制开发的SAM软件,得到甘肃省地震局张辉高级工程师对软件应用的指导,河北省地震局张新东研究员为本研究提供数据支持,在此表示感谢。| 范桃园, 龙长兴, 杨振宇, 等. 中国大陆现今地应力场黏弹性球壳数值模拟综合研究[J]. 地球物理学报, 2012, 55(4): 1249-1259. | |

| 高原, 冯德益. S波分裂在地震预报中应用的讨论[J]. 地震, 1993, 3: 24-31. | |

| 高原, 刘希强, 梁维, 郝平. 剪切波分裂系统分析方法 (SAM) 软件系统[J]. 中国地震, 2004, 20(1): 101-107. | |

| 高原, 石玉涛, 梁维, 等. 剪切波分裂分析系统SAM (2007) 软件系统[J]. 中国地震, 2008, 24(4): 345-353. | |

| 高立新, 戴勇. 晋冀蒙交界地区地震活动性特征分析[J]. 华北地震科学, 2012, 30(30): 34-39. | |

| 高中宁. 晋冀蒙三省 (区) 交界地区地震地质背景初探//中国地震学会第三次全国地震科学学术讨论会论文摘要汇编[C]. 1986: 97. | |

| 嘉世旭, 刘昌铨. 华北地区人工地震测深震相与地壳结构研究[J]. 地震地质, 1995, 17(2): 97-105. | |

| 刘昌铨, 刘明军, 嘉世旭. 利用华北北部深部地球物理资料数值模拟地壳应力场[J]. 地震学报, 1998, 20(3): 240-249. | |

| 田晓峰, 张先康, 嘉世旭, 等. 华北北部不同构造单元地壳速度模型——均匀分层介质反射波走时反演的结果[J]. 华北地震科学, 2006, 24(3): 1-5. | |

| 王若柏, 毛银海. 晋冀蒙交界地区的垂直形变研究及其构造活动特征[J]. 地震学刊, 1989, 4: 130-134. | |

| 魏文博, 叶高峰, 金胜, 等. 华北地区地壳P波三维速度结构[J]. 中国地质大学学报 (地球科学), 2007, 32(4): 441-452. | |

| 武敏捷, 林向东, 徐平. 华北北部地区震源机制解及构造应力场特征分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2011, 31(5): 39-43. | |

| 杨博, 占伟, 刘志广. 晋冀蒙交界区水平向构造活动的基本特征及动态变化[J]. 地震研究, 2013, 36(4): 472-477. | |

| 张少泉. 什么叫"S波分裂"[J]. 地震地磁观测与研究, 1992, 13(3): 78 | |

| 张辉, 高原, 石玉涛, 等. 基于地壳介质各向异性分析青藏高原东北缘构造应力特征[J]. 地球物理学报, 2012, 55(1): 95-104. | |

| 郑秀芬, 陈朝晖, 张春贺. 区域数字地震台网开展近场源剪切波分裂的实用化研究[J]. 地震地磁观测与研究, 2006, 27(2): 1-3. | |

| Babuska V, Pros Z. Velocity anisotropy in grandiosity and quartzite due to the distribution of microcracks[J]. Geophys J R astr Soc, 1984, 76(1): 121-127. DOI:10.1111/j.1365-246X.1984.tb05027.x | |

| Booth D.C, Crampin S, et al.Observations of shear-wave splitting form an earthquake swarm in Arkinsas[C]. AGU Chapman Conference on Seismic Anisotropy of the Earth's Crust, Berkeley, 1988, May 31-June 4. | |

| Peacock S, Crampin S, et al. Shear-wave splitting in the Anza Seismic gap, Southern California:termporal variations as possible precursors[J]. J Geophys Res, 1988, 93: 3339-3356. DOI:10.1029/JB093iB04p03339 | |

| Crampin S. Seismic wave propagation through a cracked solid:polarization as a possible dilatancy diagnosic[J]. Geophys J R astr Soc, 1978, 53: 467-496. DOI:10.1111/gji.1978.53.issue-3 | |

| Crampin S. A review of wave motion in anisotropic and cracked elastic-media[J]. Wave Motion, 1981, 3: 343-391. DOI:10.1016/0165-2125(81)90026-3 | |

| Crampin S, Evans R, Atkinson B K. Earthquake prediction:a new physical basis[J]. Geophys J R astr Soc, 1984, 76(1): 147-156. DOI:10.1111/j.1365-246X.1984.tb05030.x | |

| Gurh P L. Tertiary extension north of the Las Vegas shear zone sheep and Desert Ranges[J]. Clark County Navada, G S A B, 1981, 92(10) | |

| Ribe N M. On the relation between seismic anisotropy and finite strain[J]. J Geophys Res, 1992, 97: 8737-8747. DOI:10.1029/92JB00551 |

2017, Vol. 38

2017, Vol. 38