2. 中国地质大学 (北京) 工程技术学院, 北京 100083

3. 中国地质大学 (北京) 材料科学与工程学院, 北京 100083

4. 中国地质大学 (北京) 地球物理与信息技术学院, 北京 100083

2. School of Engineering and Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

3. School of Materials Science and Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

4. School of Geophysics and Information Technology, China University of Geosciences, Beijing 100083, China

地震勘探是获得城市建设工程地质信息第一手资料的重要途径,人工震源是地震勘探信号的源泉 (Sick et al., 2014).浅层是指从勘探地表至500 m深度范围的地层,这正是影响城市建设工程的地层区域.地震勘探利用人工震源激发的地震波在地层分界面传播的特点来解释工程地质构造 (Lüschen et al., 2006; Krawczyk et al., 2012; Cheng et al., 2015).地震勘探为寻找油气和矿产资源,探测地质情况,以及工程建设 (修筑地铁、公路桥梁以及高层建筑) 领域提供重要依据 (Huang and Xia, 2011; Fang and Wang, 2013).尤其是如今的城市建设正深刻地影响着国家经济和民生,以轨道交通为例,地铁成为解决大城市拥堵的首选,高铁使得城市间的交通变得便捷 (Iwaya et al., 2011; Martínez and Mendoza, 2011; Kolomak, 2012; Lee et al., 2016).轨道路线、楼宇选址等建设方案的确定和实施都依靠实时而准确的地质信息,藉此来规避地下潜伏断层、空洞以及异常物体,保证城市建设有序推进 (Hammer et al., 2004; Martí et al., 2008; Martínez et al., 2011).

探索适合于工程地震勘探的人工震源是目前该领域研究的前沿课题 (Peng and Lang, 2011).地震勘探中,利用人工震源激发地震波,检波器采集有关地层的地震信号,计算机分析接收到的地震数据资料,来了解地层结构分布状况 (Castellaro and Mulargia, 2014).现有的人工震源主要有炸药、可控震源和大锤.炸药震源的爆炸冲击能力强,形成的波形效果好;然而,在人口密集区,炸药震源存在安全系数低和污染环境的问题 (唐群和王寿荣, 2006; Krishnan et al., 2015).可控震源的振动频率可以控制,但因结构复杂、价格昂贵不能普及;大锤携带方便、价格低,然而产生的冲击能量弱,穿透深度达不到现在浅层勘探工作的需求,并且操作者的劳动强度大 (Wei, 2008; Xu et al., 2011; Yin et al., 2015; Xu et al., 2016).

因此,本文尝试设计一种适用于地震勘探的轻便式机械冲击震源装置,实现激发能量大、操作方便和安全环保的特点,选用合理的设计材料且达到浅层工程勘探对深度的需求.

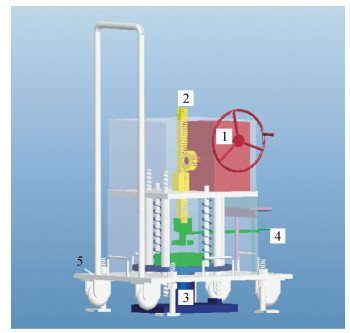

1 工程地震勘探仪的总体架构图 1展示了浅层工程地震勘探仪总体架构.地震勘探利用人工地震的方法来探测地层结构特征;人工地震由人工震源实现,产生的地震波往地下传播,地面的检波器把接受的信号传递给地震仪.

|

图 1 浅层工程地震勘探仪总体架构 Figure 1 Overall framework of seismic exploration device for shallow engineering |

机械冲击震源是浅层工程地震勘探仪总体架构的关键机构,它是勘探信号的源泉.研制浅层地震勘探用震源面临的问题有三个:(1) 大锤冲击能量弱导致信号强度过低,达不到浅层勘探对深度的需求;(2) 可控震源结构复杂,价格昂贵;(3) 炸药震源安全系数低,污染环境.由此,我们尝试设计一种机械冲击震源.希望满足下面三个设计要求:(1) 具有足够的冲击力保证接收端信号的可信度;(2) 利用简单可靠的系统设计让操作便捷有效;(3) 通过冲击系统实现装置的安全和无污染.完成模拟和实验验证:(1) 在传递过程中有足够的冲击力给系统部件施加大载荷.利用有限元软件分析关键零部件符合选用材料的许可;(2) 现场验证震源满足浅层工程勘探对深度的要求.

如图 1中浅蓝色箭头顺序所示,工作前,砧板接地,让震源保持地面水平的状态.工作时,顺时针旋转驱动系统中的手轮,减速机带动齿轮齿条,齿条在齿轮的带动下往上移动,齿条拉动离合系统上移,冲击系统中的蓄力弹簧进而被压缩积聚能量,当离合系统置于要求的刻度时,手轮停止转动.采集信号时,调整离合系统的角度,离合系统与锤头分离,冲击锤在弹簧弹力及自身重力下回落,锤击下方砧板,利用冲击力产生震源信号;由于不同介质存在波阻抗差异,检波器接受经过地层返回的信号并传递到地震仪,构成一个工作流程.下次工作前,逆时针旋转手轮,使离合系统置于锁紧状态,得到触发命令后再重复上面流程,利用机械冲击作用产生人工地震波.

对机械冲击震源装置进行整体设计时,根据功能需要将震源装置划分为五个系统,各个系统之间相互配合协调工作,使得设计更加高效可靠.

2 机械冲击震源系统总体方案设计图 2示出机械冲击震源的系统结构.其包含了五个系统:① 驱动系统;② 传动系统;③ 冲击系统;④ 离合系统;⑤ 辅助系统.机械冲击震源系统的工作原理是:操作者通过控制驱动系统1来提供动力;传动系统2将驱动系统1的作用力传递给冲击系统3;冲击系统3对地面产生冲击效果;离合系统4用来控制冲击系统3的闭合与分离;辅助系统5用来配合其他各系统的连接与固定,使得操作更加灵活方便.

|

图 2 机械冲击震源系统结构示意图 1-驱动系统;2-传动系统;3-冲击系统;4-离合系统;5-辅助系统. Figure 2 System structure of mechanical shocking source 1-Driving system; 2-Transmission system; 3-Impacting system; 4-Clutch system; 5-Auxiliary system. |

对驱动系统进行设计时,考虑到野外实验电机不方便供电的情况,采用手轮带动减速机工作来提供动力;对传动系统进行设计时,对比了几种常用传动系统,由于要求传动系统的可靠性,以及上下工作的往复性,采用齿轮与齿条相互啮合的配合来实现传动效果;对冲击系统进行设计时,冲击系统是决定能量大小的关键,利用弹簧积聚能量的方式,在弹簧被压缩的过程中实现冲击锤提升的目的;对离合系统进行设计时,将离合座与离合块设计成十字啮合的结构,扳动离合扳手,离合座与离合块相互脱离,可靠快速地控制冲击系统的闭合与分离;对辅助系统进行设计,为了在野外进行实验时移动方便,对辅助系统设计了脚轮以及支撑腿,进行实验时,利用支撑腿着地使得冲击更加稳定,另外,在下板焊接有抬手以及拉扶手,使装置的运移更加便捷.

2.1 足够的冲击力保证接收端信号的可信度只有接收信号的可信度高才能清楚反应出城市地层的地质信息.然而,要获得良好的信号可信度,需要机械冲击震源对地面施加足够的冲击力.

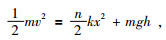

对机械震源做能量分析,根据动能定理可知:

|

(1) |

式 (1) 中m表示冲击锤的质量;v表示冲击锤的速度;k表示弹簧的弹性系数;x表示弹簧的形变量;n表示弹簧的根数;g表示为比例系数,大小为9.8 N/kg,表示质量为1 kg的物体受到的重力为9.8 N;h表示冲击锤下落的高度.

由此可解得:

|

(2) |

根据动量定理:

|

(3) |

式中,F表示冲击锤对砧板的作用力;t表示冲击锤下落到砧板所用的时间.

利用以上公式计算可得,机械冲击震源对地面可以施加3000~6000 N的力,产生的能量能够保证有用信号的可信度.冲击力在传递过程中,传动部件所选材料需要满足本身的弹性要求和屈服强度.

2.2 利用简单可靠的设计让操作便捷有效针对可控震源在城市建设中存在结构复杂、价格昂贵的问题,该装置利用驱动系统驱动装置工作.传动系统的齿轮齿条将回转运动转化为往复直线运动,离合系统控制冲击系统的闭合与分离,辅助系统配合工作,达到操作灵活、移动方便的效果.

2.2.1 驱动系统操作者通过控制驱动系统来提供动力,驱动系统主要由经济实用的手轮和减速机组成.手轮固定在减速机中的蜗杆轴上,减速器安装在上底板上.通过人力转动手轮,操作方便.减速机是原动件与工作机间的减速传动装置;我们采用的蜗杆传动减速机,是个封闭在刚性壳体内的蜗杆传动部件,可以在低转速下提供较大转矩.减速机具有反向自锁功能,输入轴的小齿轮齿数少于输出轴的大齿轮齿数,保证了一定的传动比,可以大幅度降低操作人员的劳动强度;由于输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上,可以起到传递转矩的作用.

以往驱动设备体力消耗大,利用手轮和减速器组成的驱动系统,可以实现便捷操作,而且保证在转动的过程中不出现倒转的现象.

2.2.2 传动系统传动系统用来传送驱动系统的驱动力,传动系统主要由结构简单的齿轮、齿条和齿条座组成.齿轮与蜗轮轴平键连接,齿轮与齿条相啮合,齿条上端安装在齿条座上,其下端与离合槽焊接连接.齿轮齿条式转向结构简单;相对于同步带和滚珠丝杠,通过拼接几乎可以得到任意长度的行程,传递的动力大;而且不会出现打滑的现象,具有恒定的传动比.

该机构采用齿轮齿条传动,将旋转运动转变为直线运动,可以保证足够的行程,而且传递动力大、传动比恒定.

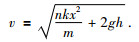

2.2.3 离合系统图 3示出离合系统的两种状态,用于控制冲击系统的闭合与分离.离合系统主要由:① 离合扳手;② 离合槽;③ 离合轴;④ 离合块;⑤ 离合座组成.离合扳手1在离合槽2内可以灵活转动,离合槽2内安装有离合轴3,离合轴3的下端焊接有离合块4.通过旋转离合扳手1可以控制离合块4的旋转角度,控制离合块4与离合座5的闭合与分离, 保证操作方便可靠.

|

图 3 离合系统示意图 1-离合扳手;2-离合槽;3-离合轴;4-离合块;5-离合座. Figure 3 Schematic diagram of clutch system 1-Clutch spanner; 2-Clutch slot; 3-Clutch bearing; 4-Clutch lump; 5-Clutch plate. |

装置未工作时,离合系统处于分离状态;工作时,离合系统处于闭合状态.旋转手轮让设备积聚能量,当达到规定值时,旋转离合扳手1使离合系统回归到分离状态,形成冲击的效果.

2.2.4 辅助系统利用辅助系统配合其他各系统的工作,方便操作和装置运移.辅助系统由扶手、上底板、下底板、导向轴、支撑腿、脚轮和外罩组成.导向轴两端通过螺母与上、下底板固定,下底板开有中心孔,使蓄有冲击力的冲击锤穿过下底板并锤击下方砧板.

由于野外地面不平整,支撑腿通过一对螺母与下底板连接,调节支撑腿的高度使装置处于平稳状态.当装置需要移动时,将支撑腿升起,脚轮让移动变得方便省力.

2.3 通过冲击系统实现装置的安全和无污染炸药震源存在的问题有:1) 由于炸药震源不抗水, 一旦药柱壳体或密封部位破损,在井下易因进水而拒爆;螺旋装药的压力大,对药室形状和壳体刚度要求高,易引发变形破损导致的不安全爆炸;2) 炸药震源爆炸过程是个急剧的化学反应,反应产物污染环境.

为此,冲击系统由弹簧、冲击锤和砧板组成.工作时,在驱动和传动系统的作用下,压缩冲击弹簧;由于离合系统与冲击锤焊接连结,冲击锤上移.当扳动离合扳手时,冲击系统分离,在弹簧弹力与冲击锤的重力作用下冲击砧板.冲击力的大小可通过改变弹簧的弹性系数与弹簧的变形量来调节.

机械冲击震源装置的有效运行需要具有足够好的强度和刚度,保证了足够好的强度和刚度是保证机械冲击震源装置能正常完成勘探任务的前提.

3 机械冲击震源装置系统有限元分析机械冲击震源装置保证足够好的强度和刚度是保证机械冲击震源装置能正常完成勘探任务的前提 (许新刚等,2016).机械冲击震源装置在承受工作冲击载荷下,需具备抵抗破坏和变形的能力.强度和刚度的校核是机械设计的主要内容之一,具备良好的强度和刚度,是机械冲击震源装置实现可靠运作的必要条件.应变是零部件内任一单元体在受到外力作用引起的形状和尺寸的相对变化量,是从微观上描述物体的变形 (李启成等,2015).形变是指零部件在受到外力作用下整体外形发生的变化,是从宏观上描述物体的变形 (李长军等,2015).零件的形变如果在材料的弹性变形范围内,还可以恢复原来的形状,不会影响装置的运行以及零件的相互配合关系.反之,则不会恢复原来的形状,进而影响装置的运行,零件相互之间的啮合关系会被打破,形成相互干扰.因此对机械冲击震源装置关键部件进行有限元分析,分析系统结构的应力和应变情况,从而判定机械冲击震源装置是否满足结构设计以及材料许可的要求.

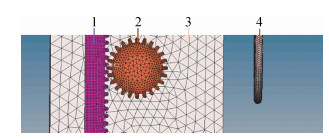

3.1 动力与传动系统网格划分网格划分是建立有限元模型的一个重要环节, 所划分的网格形式对计算精度和计算规模将产生直接影响.将设计好的动力与传动系统模型导入到hyperworks中进行网格划分,分析动力与传动系统是一个较复杂且不规则几何实体,计算精度要求高,加之硬件条件有限,所以在本次分析中采用线性四面体实体单元来模拟,单元尺寸为5 mm.

动力与传动系统网格划分如图 4所示,1表示的是齿条网格化后的效果,2表示的是齿轮网格化后的效果,3表示的是减速机网格化后的效果,4表示的是手轮网格化后的效果.

|

图 4 动力与传动系统的网格划分图 1-齿条;2-齿轮;3-减速机;4-手轮. Figure 4 Meshing diagram of power and drive system. 1-Rack; 2-Gear; 3-Speed reducer; 4-Hand-wheel. |

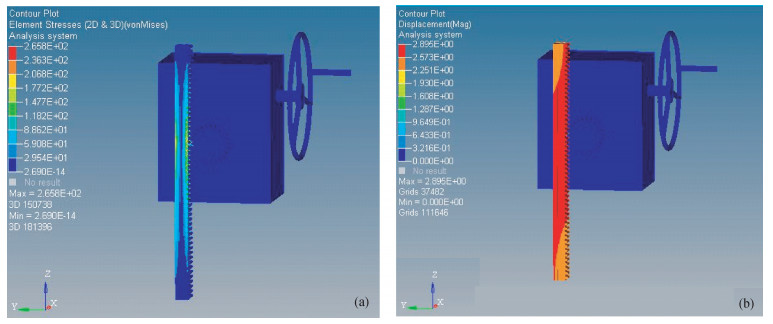

在分析软件中对齿轮齿条啮合位置施加4500 N的作用力,模型进行分析求解处理,处理结果如图 5a平均载荷下应力应变图所示.应力最大处为红色区域,啮合状态下红色区域的最大应力值为199.4 MPA,其应力大小小于材料的屈服强度,在材料的安全范围内,符合设计要求.

|

图 5 平均载荷下应力应变图 (a) 上; (b) 下 Figure 5 Stress and strain diagrams under average load. (a) top; (b) bottom |

由图 5b平均载荷下应变图所示,动力与传动系统,分析齿轮齿条的啮合状态,齿条在于齿轮相互啮合的中部区域变形量最大,在4500 N工作力下,最大值由等效变形云图可知为2.171 mm,变形量很小,在材料的抗拉强度范围内,符合材料弹性的许可和装配空间的要求,设计合理.

在4500 N应力的作用下,作用效果良好,为了验证在高压力工况下的工作状态,将工作力升高到6000 N,再对动力与传动系统进行有限元的计算分析.

3.3 最大载荷下动力与传动系统静应力分析导入设计好的动力与传动系统模型,对齿轮齿条啮合位置施加6000 N的作用力,应用hyperworks分析软件对模型进行分析处理,处理结果如图 6所示.

|

图 6 最大载荷下应力应变图 (a) 上; (b) 下 Figure 6 Stress and strain diagrams under maximum load.(a) top; (b) bottom |

如图 6a在载荷6000 N作用下的应力图所示,应力最大处为红色区域,啮合状态下红色区域的最大应力值为265.8 MPA;与4500 N状态下的应力图相比较,最大应力值增大,由原来的199.4 MPA,增大到现在的265.8 MPA,应力区域也有所扩大,但是其应力大小仍然小于材料的屈服强度,故设计合理.

由图 6b在载荷6000 N作用下的应变图所示,动力与传动系统,分析齿轮齿条的啮合状态,齿条在于齿轮相互啮合的中部区域变形量最大,在6000 N工作力下,最大值由等效变形云图可知为2.895 mm.变形量很小,在材料的抗拉强度范围内,符合材料弹性的许可和装配空间的要求,设计合理.

图 7示出为机械冲击震源的实物图.根据应用需求设计了机械冲击震源,震源的重要部件的有限元分析工作验证了震源设计的合理性,最后制造加工出机械冲击震源.为了验证震源是否符合达到浅层勘探的需求,结合现场实验对震源进行了验证分析.

|

图 7 机械冲击震源装置 (实物图) Figure 7 Mechanical shocking device (physical) |

为了验证机械冲击震源的勘探效果,我们在北京市昌平区沙河百善镇国家检察官学院东500 m沙河机场附近进行了现场实验验证,如图 8所示.

|

图 8 现场实验区域图 Figure 8 Area chart of field experiment |

实验前,将48道检波器按照间隔3 m的距离插置于地面,并且保持一条直线,每个检波器依次与数据线接口相连,将地震仪摆放在48道检波器中间,接口与数据线端口衔接,将地震仪的采样率设置为0.5 ms,记录的格式为SEG-2.在首次冲击时,将机械冲击震源置于与首道检波器相距48 m的位置,实现冲击后,将地震仪接收到的信号保存起来,当完成了第一个激发点的冲击任务后,将震源按照直线向前移动9 m后继续施加冲击任务,完成后继续向前移动9 m,直到采集到第48道检波器信号时,将检测过的前12道检波器往前滚动,依次施工直到完成测线上的120个 (合计357 m) 检波器点的数据采集.

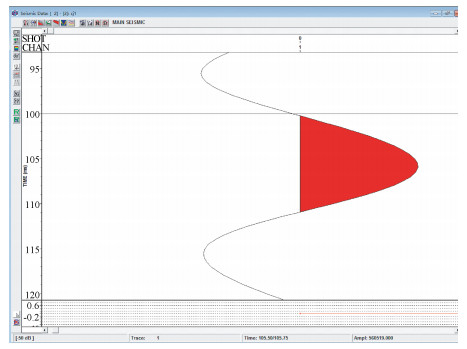

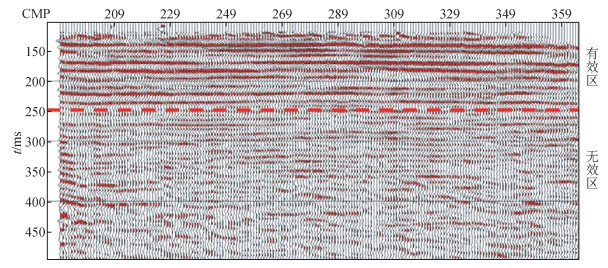

4.3 实验结果如图 9反射波传播图所示,第一道检波器所采集的地震波的一个周期的波段,时间区间在96~116 ms,连续所有周期的波段形成了第一道地震波的传播曲线,所有安置的检波器在各自地震道中采集的地震波均会形成各自的传播曲线,100~110 ms红色部分表示振幅在正方向的传播区域,当所有的地震波在该时间段都在红色的幅值区域,在这一时间区间会形成一道连续的传播层.

|

图 9 反射波传播图 Figure 9 Reflection wave propagation |

如图 10振幅叠加图所示,由x轴与y轴组成了一个坐标系,x轴表示采集地震波的道数,y轴表示地震波传播的时间,图中表示的是同一时间,不同道数的地震波的振幅情况;在这一时刻,振幅值叠加起来形成一道连续的传播层.正如这样,如果由多个时间段叠加的振幅就会形成多道连续的传播层.

|

图 10 一维振幅叠加图 Figure 10 Overlay chart of one dimensional amplitude |

如图 11所示,采集的地震波经过处理后得到的反射波,反射波的传播时间可以反映出勘探的深度.纵坐标表示反射波传递的时间,横坐标表示采集的道数,每一道的地震波是以波浪线的趋势往下传播的;当振动的幅值为正时,这里以红色显示,当振动的幅值为负时,以白色显示;如果所采集道中地震波的能量强,在同一时间内幅值变化比较大,会形成一道连续的数值区域,如上图在0~250 ms之内区域,红色数值域是一道连续的波段 (如图中绿色线所示),白色区域也是一道连续的波段;然而,在时间轴上,超过250 ms地震波不能形成连续的数值域,地震波不能连续则说明能量不足,所以实验证明机械冲击震源进行采集时,有效地震波往下传播的有效时间为250 ms.由钻井资料及速度分析,该区域纵波传播速度范围为2200~2900 m/s,由s=v×t,我们可以得知机械冲击震源能够探测的深度值,综上可以得出,机械冲击震源至少可以探测到550 m的深度,最深探测深度可达725 m,满足了浅层地震勘探的需求.

|

图 11 地震数据剖面 (二维振幅叠加图) Figure 11 Seismic data section (overlay chartof two-dimensional amplitude) |

机械冲击震源是浅层地震勘探的信号源泉.常用的勘探震源有三种:炸药、可控震源和大锤.针对三种常用震源在城市建设中存在的问题,提出了一种工程地震勘探仪的总体架构设计.设计的机械冲击震源包括五个系统:驱动系统、传动系统、离合系统、冲击系统和辅助系统.

5.2实现了三个预期设计要求:(1) 足够的冲击力保证接收端信号的可信度.在驱动系统和传动系统的作用下,弹簧压缩,积聚能量;可改变弹簧的弹性系数与弹簧的变形量来调节冲击力的大小.(2) 便捷有效.转动驱动系统中的手轮带动减速机工作,齿条将齿轮的回转运动转化为往复直线运动,离合系统中的扳手可控制冲击系统的闭合与分离,辅助系统配合工作,方便操作和装置移动.(3) 安全无污染.利用冲击锤自身重力和受压弹簧积聚的弹力,冲击砧板进而产生有效信号,避免了炸药在形成冲击波时引起的不安全爆炸和急剧的化学反应对环境产生的污染.

5.3对机械冲击震源进行有限元分析和现场验证,满足了下面两个验证标准:(1) 足够的冲击力在传递过程中对系统部件施加的载荷大;有限元软件分析结果显示,关键零部件符合选用材料的许可.运用Hyperworks软件对动力与传动系统进行有限元分析,对齿轮和齿条啮合部分施加平均载荷4500 N和最大载荷6000 N的工作载荷进行分析,符合材料许可范围设计合理.(2) 现场验证震源满足浅层工程勘探对深度的要求.机械冲击震源至少可以探测到550 m的深度,最深探测深度可达725 m,满足了浅层地震勘探的需求.

致谢 感谢审稿专家提出的修改意见和编辑部的大力支持!| [] | Castellaro S, Mulargia F. 2014. Simplified seismic soil classification:The Vfz matrix[J]. Bulletin of Earthquake Engineering, 12(2): 735–754. DOI:10.1007/s10518-013-9543-3 |

| [] | Cheng F, Xia J H, Xu Y X, et al. 2015. A new passive seismic method based on seismic interferometry and multichannel analysis of surface waves[J]. Journal of Applied Geophysics, 117: 126–135. DOI:10.1016/j.jappgeo.2015.04.005 |

| [] | Fang C L, Wang J. 2013. A theoretical analysis of interactive coercing effects between urbanization and eco-environment[J]. Chinese Geographical Science, 23(2): 147–162. DOI:10.1007/s11769-013-0602-2 |

| [] | Hammer P T C, Clowes R M, Ramachandran K. 2004. Seismic reflection imaging of thin, kimberlite dykes and sills:Exploration and deposit characterization of the Snap Lake dyke, Canada[J]. Lithos, 76(1-4): 359–367. DOI:10.1016/j.lithos.2004.03.056 |

| [] | Huang C F, Xia Y. 2011. Research on the role of urban rail transit in promoting economic development[J]. Procedia Engineering, 21: 520–525. DOI:10.1016/j.proeng.2011.11.2046 |

| [] | Iwaya K, Shimizu R, Hashizume T, et al. 2011. Systematic analyses of vibration noise of a vibration isolation system for high-resolution scanning tunneling microscopes[J]. Review of Scientific Instruments, 82(8): 083702. DOI:10.1063/1.3622507 |

| [] | Kolomak E A. 2012. Assessment of the urbanization impact on economic growth in Russia[J]. Regional Research of Russia, 2(4): 292–299. DOI:10.1134/S2079970512040041 |

| [] | Krawczyk C M, Polom U, Trabs S, et al. 2012. Sinkholes in the city of Hamburg-New urban shear-wave reflection seismic system enables high-resolution imaging of subrosion structures[J]. Journal of Applied Geophysics, 78: 133–143. DOI:10.1016/j.jappgeo.2011.02.003 |

| [] | Krishnan V, Kastrouni E, Pyrialakou V D, et al. 2015. An optimization model of energy and transportation systems:Assessing the high-speed rail impacts in the United States[J]. Transportation Research Part C:Emerging Technologies, 54: 131–156. DOI:10.1016/j.trc.2015.03.007 |

| [] | Lüschen E, Borrini D, Gebrande H, et al. 2006. TRANSALP-deep crustal Vibroseis and explosive seismic profiling in the Eastern Alps[J]. Tectonophysics, 414(1-4): 9–38. DOI:10.1016/j.tecto.2005.10.014 |

| [] | Lee D O, Park G, Han J H. 2016. Hybrid isolation of micro vibrations induced by reaction wheels[J]. Journal of Sound and Vibration, 363: 1–17. DOI:10.1016/j.jsv.2015.10.023 |

| [] | Li Q C, Yan X D, Sun Y C, et al. 2015. Study on solid tides triggering on earthquake by wavelet transform[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 30(3): 1173–1176. DOI:10.6038/pg20150322 |

| [] | Li Z J, Ren J W, Meng G J, et al. 2015. Moment deficit of Chinese mainland and its vicinity calculated from focal mechanisms and deformation model[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 30(6): 2489–2497. DOI:10.6038/pg20150607 |

| [] | Martí D, Carbonell R, Flecha I, et al. 2008. High-resolution seismic characterization in an urban area:Subway tunnel construction in Barcelona, Spain[J]. Geophysics, 73(2): B41–B50. DOI:10.1190/1.2832626 |

| [] | Martínez K, Mendoza J A. 2011. Urban seismic site investigations for a new metro in central Copenhagen:Near surface imaging using reflection, refraction and VSP methods[J]. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 36(16): 1228–1236. DOI:10.1016/j.pce.2011.01.003 |

| [] | Peng Z K, Lang Z Q. 2011. Effects of anti-symmetric nonlinear viscous damping on the force transmissibility of multi-degree of freedom structures[J]. Theoretical and Applied Mechanics Letters, 1(6): 063004. DOI:10.1063/2.1106304 |

| [] | Sick B, Walter M, Joswig M. 2014. Visual event screening of continuous seismic data by supersonograms[J]. Pure and Applied Geophysics, 171(3-5): 549–559. DOI:10.1007/s00024-012-0618-x |

| [] | Tang Q, Wang S R. 2006. Design and simulation of a three-axis micromachined gyroscope[J]. Chinese Journal of Sensors and Actuators (in Chinese), 19(5): 2212–2214. |

| [] | Wei Z H. 2008. Design of a P-wave seismic vibrator with advanced performance[J]. GeoArabia, 13(2): 123–136. |

| [] | Xu K, Kong C F, Li J F, et al. 2011. Suitability evaluation of urban construction land based on geo-environmental factors of Hangzhou, China[J]. Computers & Geosciences, 37(8): 992–1002. |

| [] | Xu X G, Yue J H, Li J J, et al. 2016. Surface wave exploration technique and its application in landslide geology survey[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 31(3): 1367–1372. DOI:10.6038/pg20160360 |

| [] | Xu Z D, Xu F H, Chen X. 2016. Vibration suppression on a platform by using vibration isolation and mitigation devices[J]. Nonlinear Dynamics, 83(3): 1341–1353. DOI:10.1007/s11071-015-2407-4 |

| [] | Yin X Y, Zong Z Y, Wu G C. 2015. Research on seismic fluid identification driven by rock physics[J]. Science China Earth Sciences, 58(2): 159–171. DOI:10.1007/s11430-014-4992-3 |

| [] | 李启成, 闫晓丹, 孙颖川, 等. 2015. 用小波变换研究固体潮对地震的触发作用[J]. 地球物理学进展, 30(3): 1173–1176. DOI:10.6038/pg20150322 |

| [] | 李长军, 任金卫, 孟国杰, 等. 2015. 利用地震震源机制资料和形变场模型估算中国大陆及其邻区的地震矩亏损[J]. 地球物理学进展, 30(6): 2489–2497. DOI:10.6038/pg20150607 |

| [] | 唐群, 王寿荣. 2006. 三轴微机械陀螺仪的结构设计与仿真[J]. 传感技术学报, 19(5): 2212–2214. |

| [] | 许新刚, 岳建华, 李娟娟, 等. 2016. 面波勘查技术及在滑坡地质调查中的应用研究[J]. 地球物理学进展, 31(6): 1367–1372. DOI:10.6038/pg20160360 |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32