2. 中国地质大学 (武汉), 武汉 430074

2. China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan 430074, China

水文地质,指自然界中地下水的各种变化和运动的现象.它主要是研究地下水的分布和形成规律,地下水的形成条件、赋存条件、水量和水质时空的变化规律、水资源开发利用以及水域环境关系等问题.水文地质调查是基础地质调查的一部分,主要是为了查明全国或区域基础水文地质情况,并获取基础水文地质数据,为国家经济建设和社会发展提供基础资料的一种公益性、基础性的水文地质工作.

水文地质调查的方法众多,物探是其中不可或缺的重要勘探手段.含水层与周围介质的电性差异,使得利用电法进行水文地质调查成为可能.电法最早是在20世纪50年代就应用到了水文地质领域,主要是以常规直流电法为基础分析地下空间的电性特征及分布,反映需要解决的地质问题.随着工程与环境地质调查的深入,常规的电阻率法已经很难满足工作的需求,高密度电阻率成像法在这一背景下产生,并逐步得到广泛的应用.

张玉池 (1998)探讨了常规的直流电法在工程地质和水文地质勘查中的应用,分析了直流电法能有效地圈定含水体的位置,确定含水构造层的产状等,指出组合方法探测效果更为理想,为工程地质与水文地质提供可靠的参考资料;张保祥等 (1999)把电阻率方法应用到阿联酋沙漠地区探测地下水中,分析了沙漠地区比较有效的找水方法,通过该方法沙漠地区找水的成功率非常高;王士鹏 (2000)把高密度电法应用到了在拟建水库区划分红粘土缺失范围和花岗岩区探寻基岩裂隙水中;刘晓民等 (2007)分析了在探测含水层厚度的空间结构特征中高密度电法的应用效果,通过研究对区域地下水系统的识别能提供可靠的依据;姜振蛟等 (2010)讨论了含盐量、含水率、渗透系数等水文地质相关参数与电阻率之间的相关性,分析了溶质运移动态监测、地下水资源探测、水文地质相关参数反演等方面的应用;张建锋等 (2012)分析了高密度电法可以较好的探测研究区内潜水含水层的地下空间结构,在塔河下游生态输水的环境效应评价上提供有力的参考工具;施龙青等 (2013)给出了三维电阻率层析成像的具体方法,以及数据采集、后期数据处理流程,通过实例验证了该技术的适用性和有效性;陈军等 (2015)从理论上正演了高密度电法可以圈定地下隐蔽水库的边界范围,从而说明高密度电阻率法在探测隐蔽水库方面具有一定的可行性.

本文以防城港地区1:50000水文地质工程地质调查江平圩幅为例,对已开展地面调查筛选出的重点区域开展物探勘查工作,探讨高密度电法确定含水层空间结构、岩性及富水区的应用效果,获取含水层的分布范围、岩性、厚度、埋藏深度及富水地段,富水区域隐伏断裂的位置和产状.

1 调查区地质地球物理特征 1.1 调查区地质条件研究区出露的地层主要有侏罗系、二叠系、泥盆系、志留系,以志留系及二叠系分布最广.志留系主要分布于区内的南面及南东面,岩性主要以黄褐色岩屑质砂岩夹泥质粉砂岩、页岩等为主;二叠系呈北东南西向分布于华石一带,岩性以浅灰色砾岩、砾状砂岩为主,含少量泥岩和粉砂岩;泥盆系分布于东北角,小面积出露,岩性均为碎屑岩类;侏罗系地层分布于沿海一带、呈条带状展布,岩性以浅紫红色岩屑质长石质中-粗粒石英砂岩、中-细粒砂岩夹粉砂岩为主.区内第四系主要分布于沿海的龙门和钦州港一带的海积阶地和海积漫滩,为近代海相沉积,岩性主要为含淤泥质细-中砂、粗砂,细-粉砂、粉砂质粘土.

调查区位于南华准地台华夏褶断带的粤西隆起西南端与右江褶断区越北隆起北缘褶断束东南端的接壤地区.构造主要发育有那梭向斜,特征表现为轴部由T1n地层组成,两翼为P2d地层,为堑式向斜构造,向斜两侧及北东段断裂发育,动力变质明显.岩层倾角较陡,核部45°~75°,翼部为40°~70°;此外还发育有华石-马路大断层,主要表现为切割地层S、P及J2sh等地层,破碎带宽数十米,角砾岩化、千枚岩化、片理岩化发育,角砾岩压扁拉长,可见拖拽现象.地貌呈线条状陡崖及尖棱山脊,最大断距可达1500~3500 m.纵切那梭向斜南东翼与防城向斜北西翼.属逆断层性质

根据地层岩性及其组合特征、含水特征的差异,调查区地下水可划分为松散岩类孔隙水,碎屑岩类裂隙孔隙水,基岩裂隙水三大类型.其中,基岩裂隙水主要为构造裂隙水.区内主要地下水为碎裂岩裂隙孔隙水和构造裂隙水两大类.根据区域资料,测区岩土体可大致分为三个类型:海积相单层结构砂类土、坚硬-较坚硬的砾岩、砂岩夹软弱的泥页岩岩组、坚硬-较坚硬的厚层-块状砾岩、砂岩组.

1.2 调查区地球物理特征根据本项目往年物探工作经验及钻孔资料,侏罗系地层分布于沿海一带、呈条带状展布,岩性以浅紫红色岩屑质长石质中-粗粒石英砂岩、中-细粒砂岩夹粉砂岩为主,伴有志留系粉砂岩、页岩、二叠系的碎屑岩、泥质.当下覆基岩发育有破碎带或构造带时,因为破碎带充水,其电阻率会明显降低,围岩的电阻率呈现高阻特征,这样就会形成一个电性界面的差异区域,同时本区各类岩 (土) 层之间均存在一定的电性差异,具备了开展电法勘探的地球物理前提,通过高密度电法勘探能有效地达到勘查目的.

2 高密度电法概述高密度电法属于直流电阻率法的一种阵列勘探方法,兼具电测深和电剖面的特点,测量结果为二维视电阻率断面.高密度电法具有一次完成电极布设,测量中无需跑极,采集数据量大、工作效率高、能直观、准确地反映地下空间电性异常体特征等优点.

2.1 工作原理高密度电阻率法 (High Density Resistivity Method) 是一种阵列式的直流电测深勘探方法,由日本学者发明并于20世纪80年代被引入国内.该方法在物理原理上与常规的电阻率法是相同的,即改变电极距使得地下建立的电流场的分布发生变化来达到测深的目的,反映不同深度的电性特征.由供电极A、B往地下供电建立电场,测定M、N电极之间的电位差,进而计算出视电阻率值,根据测量得到的视电阻率剖面的分布特点定性、定量地分析地下空间的异常分布特征,再结合地质资料进行推断解释,为完成地质任务提供参考依据.

高密度电阻率法的最大特点,同时也是与常规电阻率法的最大不同之处,在于它可以将所有电极一次性地布设到位,通过多路电极转换开关由计算机控制电极距的变化,在测量过程中不需要移动电极,防止电极移动出现的错误和干扰,同时提高了工作效率,降低了野外工作的强度.

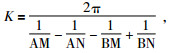

高密度电法的测量过程采用保持各个电极固定的一种排列顺序,只沿着测线通过时不停的变换电极间距,逐点观测供电电流I、测量电位差ΔUmn,通过式 (1),计算视电阻率ρs,利用实测数据可以绘制出视电阻率断面图,以正演为基础进行反演计算可最终得到真实地下结构的电阻率值.测量时,一个电极间距取相邻两个电极的间距.四个电极逐次同时移动,得到一个剖面数据点,接下来电极间距增大一倍,再次逐点同时移动,测量一组数据点得到另外一条剖面数据,按照这样的规律一直测量下去即可获得一条完整的数据剖面.公式为

|

(1) |

|

(2) |

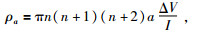

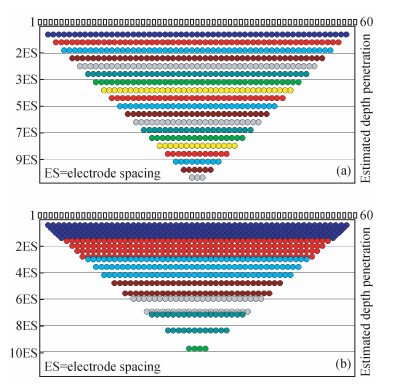

式 (1)-(2) 中,ρs为视电阻率 (Ω·m),ΔV为观测的电位差 (V),I为供电电流 (A),K为装置系数.

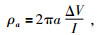

2.2 装置类型电法勘探中将一定的电极排列方式称为一种装置,高密度电法勘探中使用频率较高的排列有α、β、γ三种,本次勘探采用的AGI高密度电法仪上也可以兼做偶极-偶极装置、测深装置、斯伦贝谢装置、三级装置,当相邻电极间距增大时,位于勘探剖面较深处的测点将会逐渐减少,使得电阻率拟断面表现为倒梯形.接下来将简要介绍常用的偶极-偶极装置和温纳装置.

温纳装置:装置特点为AM=MN=NB=a,该装置信噪比较高,具备很好的垂向分辨率,但是水平方向的分辨率较差,多通道仪器上只能用一个通道.当采用温纳装置进行测量时视电阻率可以表示为

|

(3) |

式 (3) 中,a为MN间距 (m).

偶极-偶极装置:装置的几何参数的特点是:AB=MN=a,AM=na.该装置具有最高的分辨率,不足之处是信噪比较低,若要保证较高的信噪比则需要保证n的值小于8,此装置尤其适用于多通道仪器自动数据采集.偶极-偶极装置视电阻率表达式为

|

(4) |

式 (4) 中,a为MN间距 (m),n为整数倍 (1, 2, 3, …).

温纳装置与偶极-偶极装置在性能上各有优劣,温纳装置的抗干扰能力强,分层效果好,偶极-偶极装置的分辨率高,采集速度快,每次测8个通道的数据.实际应用中可以组合利用不同装置进行勘探,提高解释的可靠性.

图 1为测量装置示意图,设计60个道次,布置60根电极,从数据形态来看两种装置相似,均呈现倒梯形,不同的是数据点的数量不同,温纳装置的数据点共有570个,偶极-偶极装置的数据点共有771个.从温纳装置的数据点颜色分布看,温纳的分层效果明显好于偶极-偶极装置;横向上,偶极-偶极装置的数据展布长度要大于温纳装置,使得横向分辨率高.

|

图 1 高密度电法两种常用的装置示意图 (a) 温纳装置; (b) 偶极-偶极装置. Figure 1 Schematic of high density resistivity method with two kinds of device (a) Wenner device; (b) Dipoe-dipoe device. |

高密度数据处理流程包括输入实测数据、输入地形数据、剔除噪声数据、设置正反演参数、开始迭代、达到预期效果结束反演.具体的数据剔除方式依据采集数据的统计分析来选择参数,正反演方法和圆滑、迭代次数等参数需要参考地质、钻孔信息,同时结合处理效果进行调试,通过多次反演以及对反演结果评价得到合理的结果.高密度数据处理的核心步骤是二维反演过程,二维反演同一维反演的数学性质相同,都是要寻找一个地电模型,使其对应的理论计算值与实测视电阻率值在一定规则下拟合最好.地球物理学将求解这类问题的方法称为最优化方法.

对地球物理数据进行定量计算的最优化算法,实际上是求解多元函数极值的一种方法,最优化算法种类很多,如最速下降法、最小二乘法等.公式为

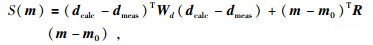

|

(5) |

式 (5) 为圆滑模型反演即是求目标函数S(m) 的极小值,dcalc为模拟数据,dmeas为实测数据,Wd为数据权重,R为粗糙度的差分算子,m0为先验模型,λ为拉格朗日乘数.第一项是加权数据拟合误差,它的期望值为观测数据个数,第二项是模型的粗糙度.

上述方法具体到高密度电法资料定量解释中,数据处理的流程可以总结为:

(1) 导入实测数据,剔除干扰信号、跳跃点;(2) 如果有起伏地形,导入地形文件;(3) 生成正演网格,确定地电模型,即给出地电模型初始值;(4) 通过正演计算得到地电断面的理论值;(5) 评定理论计算值和实测视电阻率的拟合程度;(6) 若拟合误差不符合要求,则修改模型参数值,重新计算理论值;(7) 再次评价拟合差,反复修改地电模型参数,直至拟合差满足给定的精度为止;(8) 此时地电模型参数即为解释结果;(9) 保存反演图件,给出地质解译结果.

二维视电阻率断面反演参数都是修正地下网格各子域的电阻率,但是以整个实测视电阻率拟断面数据与用二维地电模型正演出来的理论值的拟合误差作为评定拟合程度的标准.反演可以得到无穷多个模型,并且这些模型的响应都可以拟合实测数据,达到事先设定的误差限.这就要求定义一个模型目标函数,从而找出一个从地质意义上说最合理的模型.

3 实测资料解释与分析江平镇地理位置临海,属于典型的缺少饮用水源的地区,海水入侵倒灌更加严重影响了当地的用水安全,如何寻找出优质的淡水水源是急需解决的重要问题.通过地面踏勘,并结合区域地质资料,我们在江平圩幅侏罗系地层比较感兴趣的一处砂岩出露地区布置了高密度电法测线.该测区表层有较薄的第四系粘土层,适宜电极的布置,同时由于含水层与围岩的电阻率差异较为明显,适宜开展高密度电法工作.

为了更大程度上圈定隐伏的含水区域,测线分为南北向和东西向两个方向,各布置一条测线,其中南北向NS测线电极间距为5 m,共布置了68个电极;东西向EW测线电极距为10 m,共布置24个电极.两个方向的剖面我们均选择了偶极-偶极装置和温纳装置,对比观察,分析两种装置的适用性和可靠性.采集得到的数据通过反演流程,通过最小电压、最小电阻和最大重复误差来踢出噪声信号,正演方法采用有限元方法,近似求解方法采用cholesky分解,边界条件选择dirichlet方法,反演算法采用阻尼最小二乘方法.通过反演,两个方向的数据均具有较小的拟合误差和二阶范数值,表明采集的原始数据可靠,能客观真实的反应地下介质的电性结构.

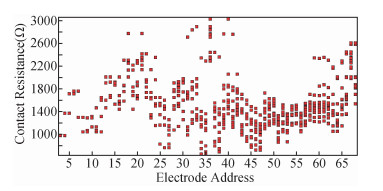

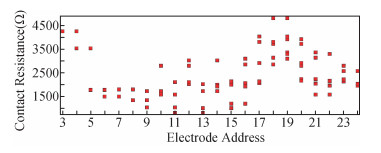

高密度电法数据采集需要有良好的电极接地条件,理论上接地电阻不能超过10 kΩ,实际工作上以不超过3 kΩ为宜,如果接地电阻较高,需要对电极浇灌盐水,降低其电阻值.供电电流不能低于10 mA,测量电压不能低于0.1 mV,否则信噪比较低,采集的数据质量不可靠,改善接地条件提高供电电流是保证数据质量的最有效措施.观测图 2和图 3,分析可知NS测线接地电阻比较理想,电阻值基本低于2 kΩ,EW测线的接地电阻值也多数低于3 kΩ,良好的接地条件保证了高质量的原始数据,给接下来的反演解译提供了保障.

|

图 2 NS测线接地电阻值分布图 Figure 2 Distribution of ground resistance in the direction of NS line |

|

图 3 EW测线接地电阻值分布图 Figure 3 Distribution of ground resistance in the direction of EW line |

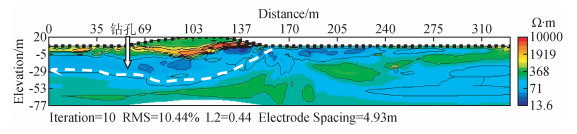

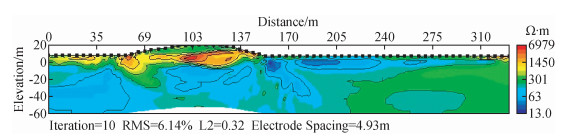

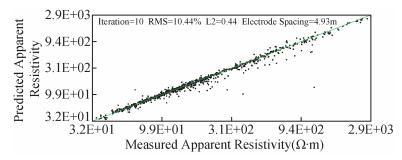

图 4和图 5为经过10次迭代后的电阻率反演断面图,NS测线偶极-偶极装置数据拟合误差为10.44%,二阶范数分别为0.44,温纳装置的拟合误差为6.14%,二阶范数为0.32,反演的数据质量较高,两种装置反演的电阻率分布形态有差异,考虑到偶极-偶极装置在横向上分辨率较高,综合两种方法的特点,以偶极-偶极为解译标准,温纳辅助参考.

|

图 4 NS测线高密度电法偶极-偶极装置反演断面图 Figure 4 Inversion section of high density resistivity method with dipole-dipole device in the direction of NS line |

|

图 5 NS测线高密度电法温纳装置反演断面图 Figure 5 Inversion section of high density resistivity method with wenner device in the direction of NS line |

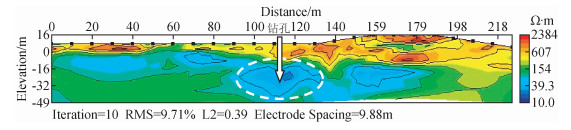

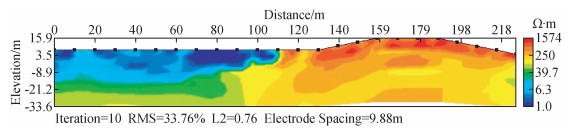

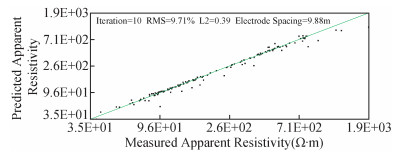

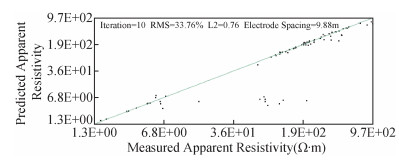

图 6和图 7为经过10次迭代的电阻率反演断面图,EW测线偶极-偶极装置数据拟合误差为9.71%,二阶范数分别为0.39,温纳装置的拟合误差为33.76%,二阶范数为0.76.可见偶极-偶极装置的数据反演拟合较好,而温纳装置的反演拟合误差较大,反演数据可信度不高,解译时以偶极-偶极数据为标准.

|

图 6 EW测线高密度电法偶极-偶极装置反演断面图 Figure 6 Inversion section of high density resistivity method with dipole-dipole device in the direction of EW line |

|

图 7 EW测线高密度电法温纳装置反演断面图 Figure 7 Inversion section of high density resistivity method with wenner device in the direction of EW line |

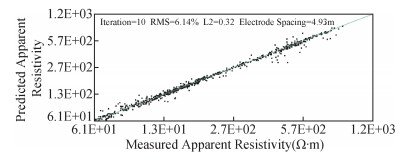

图 8-图 11为测线偶极-偶极装置和温纳装置的数据拟合误差分布情况图,横坐标为实测的电阻率值,纵坐标是理论计算的电阻率值,通过拟合误差分析图我们可以得到反演模型是否能够较好的拟合野外原始数据,分析可以发现两条测线的偶极-偶极装置的拟合情况均较好,实测电阻率与计算的电阻率比值均匀分布在斜率为1的直线附近,温纳装置中NS测线拟合情况较好,而EW测线的拟合情况较差,分布的比较零散.

|

图 8 NS测线偶极-偶极装置数据拟合分布图 Figure 8 Distribution of fitting data with dipole-dipole device in the direction of NS line |

|

图 9 NS测线温纳装置数据拟合分布图 Figure 9 Distribution of fitting data with wenner device in the direction of NS line |

|

图 10 EW测线偶极-偶极装置数据拟合分布图 Figure 10 Distribution of fitting data with dipole-dipole device in the direction of EW line |

|

图 11 EW测线温纳装置数据拟合分布图 Figure 11 Distribution of fitting data with wenner device in the direction of EW line |

通过以上对反演数据的分析,我们认为图 4和图 6的数据可靠性较高,作为本次重点解释的对象.纵观图 4和图 6电阻率反演断面图,其电阻率值分布在32 Ω·m到3000 Ω·m区间,反演深度均达到40 m以上,界面反映清晰,地下电性结构分层明显,地下基岩岩性为电阻率较高的砂岩和粉砂岩.分析南北向NS测线的物探剖面 (图 4),可以看到钻孔位置处 (图 4中白色箭头位置) 深度15 m以下,存在一个低阻条带区域 (图 4白色虚线),电阻率值在50 Ω·m左右,推断为富水条带区域,随着深度的增加含水量在变大,充水区域的厚度大约在13 m,条带状富水区域在NS测线的160~170 m段有向地表出露的趋势,通过现场查验,此处地下水来源推断为钻孔附近河水的补充作用,地下水跟地表水可能发育有隐伏的连通管道.同时结合东西方向EW测线剖面 (图 6),测线方向115 m处即图 6中白色箭头指示,在纵向深度15 m以下,也出现一个圆形的20 Ω·m到40 Ω·m的低阻区域,推断为富水区域.综合分析两个方向的高密度电法断面图,我们推断富水区域连通通道为近乎南北向,垂直东西向测线的方向.通过本次布置的高密度测线控制,都充分说明测区内15 m以下富含充水区域,且水量较大,EW测线大致确定了低阻富水区域的位置,NS测线圈定了富水区域地下含水层空间结构,连通性.

为了进一步了解该区地下水情况,在测线异常区布设了一口水文钻井,通过水文钻井资料,我们了解到低阻异常区位于侏罗系地层内,钻孔揭露其承压顶板地层都由致密的石英砂岩组成.结合物探解译,分析该处发育的断层为阻水构造,北部山前潜水由北向南径流,到断层破碎带汇聚,破碎带南部侏罗系地层渗透系数较小,向南排泄受阻,导致该处地下水富集,同时由于上层隔水顶板的存在,地下水具有承压性.在钻进至20 m处即有水自流而出 (如图 12第一张照片),在打穿73 m一处断裂破碎带后 (如图 12第二张照片),水量急剧增大,分析为打到了江平侏罗纪盆地的承压水储水构造,打出本地区涌水量最大的自流水,经三角堰测量出水量达每小时55.3 m3,水质清澈,直至150 m终孔时,水量未见衰减.通过钻孔资料充分验证了高密度电法探测的准确性,地下水层的埋深也相对吻合.

|

图 12 钻孔资料图 Figure 12 Data of drilling hole |

通过在江平圩幅典型砂岩地区中高密度电法的应用分析,并通过后期的钻孔资料对比,得出了以下认识:

(1) 对比了高密度电法中偶极-偶极装置和温纳装置的应用效果,偶极-偶极装置具有较高的横向分辨率,在找水勘查中效果明显,温纳装置对水体的分辨不敏感,勘查效果一般.

(2) 初步查明了典型砂岩区地下岩层具有良好的赋水性,圈定了富水地段,反演结果出给了含水层的埋深、含水层的厚度、以及含水层的空间展布形态.

(3) 本文探明的含水层地下储水量巨大,具有很大的利用价值,对周围村庄的安全供水具有较大的现实意义,有效缓解了当地季节性缺水的矛盾.

(4) 本文从实际案例说明了高密度电法在水文地质调查中具有较好的应用效果,能为调查区地下水开采提供可靠依据.

致谢 感谢审稿专家提出的修改意见和编辑部的大力支持!| [] | Chen J, Yang C, Chen Z Y. 2015. Study on high density resistivity method of underground reservoir[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 30(2): 934–939. DOI:10.6038/pg20150262 |

| [] | Chen M Z, Tang Z H, Luo Q H. 2015. The Application of high density resistivity method to 3D aquifer model——a case study on Pengchang Town, Xiantao[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics (in Chinese), 12(5): 644–649. DOI:10.3969/j.issn.1672-7940.2015.05.013 |

| [] | Dong H B, Wang C L. 2003. Development and application of 2D resistivity imaging surveys[J]. Earth Science Frontiers (in Chinese), 10(1): 171–176. |

| [] | Jiang Z J, Bian J M, Zha E S, et al. 2010. The application of the electrical resistivity tomography in hydrology:An overview[J]. Hydrogeology & Engineering Geology (in Chinese), 37(2): 21–26. |

| [] | Li J M. 2005. Geoelectric Field and Electrical Exploration[M]. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese): 208-215. |

| [] | Lin X Y, Liao Z S, Zhao Y S, et al. 2005. Modern Hydrogeology[M]. Beijing: Geological Publishing House (in Chinese): 1-10. |

| [] | Liu X M, Liu T X, Wan Z. 2007. Application of high density resistivity method in hydrogeology reconnaissance[J]. Journal of China Institute of Water Resources and Hydropower Research (in Chinese), 5(2): 154–157. |

| [] | Luo Y Z, Wang C L, Dong H B. 2005. Selection of electrode array for resistivity imaging[J]. Geology and Prospecting (in Chinese), 41(S): 174–178. |

| [] | Lü Y Z, Ruan B Y. 2005. Discuss several problems about high density resistivity[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics (in Chinese), 2(4): 264–269. |

| [] | Shen H Y, Li Q C. 2008. Long line and multi-array data linkage processing for high density resistivity method[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 23(6): 1970–1974. |

| [] | Shi L Q, Niu C, Zhai P H, et al. 2013. Application of three-dimensional high density resistivity technique in detecting roof water[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 28(6): 3276–3279. DOI:10.6038/pg20130655 |

| [] | Sun Y H, Gai L Y. 2014. Application of direct current resistivity method in the hydrogeological prospecting[J]. Mineral Exploration (in Chinese), 5(1): 103–107. |

| [] | Wang S P. 2000. Application of high-density electrical method in hydrogeology and engineering geology[J]. Hydrogeology and Engineering Geology (in Chinese), 27(1): 52–56. |

| [] | Zhang B X, Liu C H, Chi M C, et al. 1999. The application of resistivity method to groundwater exploration in desert area of the United Arab Emirates[J]. Geophysical & Geochemical Exploration (in Chinese), 23(5): 347–350. |

| [] | Zhang J F, Li G M, Zhang Y, et al. 2012. Responses of groundwater levels to intermittent water transfer in the lower Tarim River[J]. Chinese Journal of of Geophysics (in Chinese), 55(2): 622–630. DOI:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.02.025 |

| [] | Zhang Y C. 1998. Application of D[J]. C. electric method to hydro geology prospecting[J]. Mineral Resources and Geology (in Chinese), 12(6): 421–426. |

| [] | 陈军, 杨川, 陈泽元. 2015. 地下隐蔽水库的高密度电法探测研究[J]. 地球物理学进展, 30(2): 934–939. DOI:10.6038/pg20150262 |

| [] | 陈敏知, 唐仲华, 罗其海. 2015. 高密度电阻率法在三维含水层建模中的应用——以仙桃彭场镇幅为例[J]. 工程地球物理学报, 12(5): 644–649. DOI:10.3969/j.issn.1672-7940.2015.05.013 |

| [] | 董浩斌, 王传雷. 2003. 高密度电法的发展与应用[J]. 地学前缘, 10(1): 171–176. |

| [] | 姜振蛟, 卞建民, 査恩爽, 等. 2010. 高密度电阻率成像法在水文地质领域中的应用[J]. 水文地质工程地质, 37(2): 21–26. |

| [] | 李金铭. 2005. 地电场与电法勘探[M]. 北京: 地质出版社: 208-215. |

| [] | 林学钰, 廖资生, 赵勇胜, 等. 2005. 现代水文地质学[M]. 北京: 地质出版社: 1-10. |

| [] | 刘晓民, 刘廷玺, 万峥. 2007. 高密度电阻率法在水文地质勘查中的应用[J]. 中国水利水电科学研究院学报, 5(2): 154–157. |

| [] | 罗延钟, 王传雷, 董浩斌. 2005. 高密度电阻率法的电极装置选择[J]. 地质与勘探, 41(增刊): 174–178. |

| [] | 吕玉增, 阮百尧. 2005. 高密度电法工作中的几个问题研究[J]. 工程地球物理学报, 2(4): 264–269. |

| [] | 沈鸿雁, 李庆春. 2008. 高密度电阻率法勘探长测线多排列数据连接处理[J]. 地球物理学进展, 23(6): 1970–1974. |

| [] | 施龙青, 牛超, 翟培合, 等. 2013. 三维高密度电法在顶板水探测中应用[J]. 地球物理学进展, 28(6): 3276–3279. DOI:10.6038/pg20130655 |

| [] | 孙银行, 盖利亚. 2014. 直流电阻率法在水文地质调查中的应用[J]. 矿产勘查, 5(1): 103–107. |

| [] | 王士鹏. 2000. 高密度电法在水文地质和工程地质中的应用[J]. 水文地质工程地质, 27(1): 52–56. |

| [] | 张保祥, 刘春华, 迟明春, 等. 1999. 电阻率法在阿联酋沙漠地区地下水勘探中的应用[J]. 物探与化探, 23(5): 347–350. |

| [] | 张建锋, 李国敏, 张元, 等. 2012. 塔河下游间歇性输水河道附近地下水位动态响应[J]. 地球物理学报, 55(2): 622–630. DOI:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.02.025 |

| [] | 张玉池. 1998. 直流电法在水文地质勘查中的应用研究[J]. 矿产与地质, 12(6): 421–426. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32