1905年爱因斯坦 (A.Einstein) 运用其特有的逻辑 (哲学) 思维,对那个时代的物理学作了全面而严格的考察,创新性地提出了相对性原理和光速不变的假说,并创建了侠义相对论.

爱因斯坦关于相对性原理的最初表述是:“物理体系的状态变化遵从的定律,同描述这些状态变化时所参照的坐标系究竟是两个在匀速移动着的坐标系中的哪一个并无关系.”在现代的教科书中,由于明确的惯性参照系的概念,对相对性原理的表述是:“物理学定律在所有的惯性系中都是相同的;因此各个惯性系都是等价的,不存在特殊的绝对的惯性系.”

爱因斯坦关于光速不变原理的最初表述是:“任何光线在‘静止的’坐标系中都是以确定的速度ν运动,不管这道光线是静止的还是运动的物体发射出来的.”在现代的教科书中,对光速不变原理的表述是:“在所有的惯性系中,自由空间 (真空) 中的光的传播速度具有相同的值C.”

狭义相对论时空观的基点是同时的相对性,爱因斯坦只是首先认识到这一点,才突破了旧的绝对的时空观.同时的相对性的完整的表述是:说两个事件A和B同时发生,如果A和B在同一个地点同时发生,同时是有绝对意义的,任何惯性系考察,两件事都是同时发生的,有这个共识;如果A和B不是在同一地点发生的,同时只有相对的意义,某一惯性系看是同时发生的,另一个惯性系看却不是同时发生的,没有共识.同时的相对性,否定了各个惯性系具有统一的时间的可能性,也说明时间概念并不是独立的与其他事物无关的事物,时间与空间有关系.同时的相对性否定了牛顿的绝对时间的概念.

侠义相对论的重要结论之一是修改了牛顿力学,但没有完全否定牛顿力学.它容纳了牛顿力学,把牛顿力学看作是侠义相对论力学在低速下很好成立的近似理论.侠义相对论力学与牛顿力学的不同,主要是修改了质量和动量的概念,这个修改却产生了一个重要的成果.如果按照牛顿力学,质点的质量是恒量,质点在力的作用下加速,就可以将质点的速度加到无穷大.但是由于侠义相对论对质量概念的修改,质点的质量与速度有关,当质点的速度接近于光速时,质量趋向于无穷大,任何有限大小的力对质点产生的加速度都趋于零.因此,不管用多大的力不管力的作用时间多长,都不可能将质点的速度加速到光速.由此可以看到,从侠义相对论的动力学观点看来,光速不但是一个恒量,而且也是一个极限的速度.

狭义相对论的另一个重要结论是给出了质能关系的数学表达式,公式为

|

(1) |

这里E是能量,m是质量,c是光速.公式明显表示出能量与质量相当,二者的差别只是在于一个常数c2.

相对论考察的是时间、空间、运动和物质这些物理学的最基本的概念,提出了与当时传统概念大相迳庭的新的观点.但这些概念和观点却是有事实依据,有严格的数学理论,并且经受了进一步的实践考验的.因此相对论被认为是20世纪物理学的重大理论支柱之一,它是引领人类以新的观点去理解自然现象的钥匙, 所以在研讨物质世界基本关系的新发现时,用狭义相对论的理念加以解析,以求得对物质世界基本关系的本质有更深一步认识.

宋贯一 (2012)提出了物质世界存在有第五种自然力-(光压) 斥力相互作用 (其他四种是,引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用).它是自牛顿 (1687) 发现引力相互作用之后,人类所发现的与引力方向恰恰相反的自然力.该发现是以光子具有动量的特性和光压的实验测定为依据, 有严格的数学理论, 并且经受了一系列实践所检验了的 (宋贯一和杨同林, 1991, 1995;宋贯一, 1992a, 1992b, 1996, 1998, 1999, 2008a, 2008b, 2009, 2011, 2012a, 2012b, 2014, 2015, 2016;宋贯一等, 2006, 2007).本文就是利用爱因斯坦狭义相对论的观点去解析斥力相互作用的能源本质;并运用由此产生的新的认识,对可能产生的斥力波,对物质世界中是否存在的“暗物质”和“暗能量”,对光子的“波、粒”两象性本质,对“宇宙大爆炸”理论,及2016年2月11日,美国加州理工学院、麻省理工学院及“激光干涉引力波天文台”的研究人员宣布探测到的引力波等“热点”问题提出新的见解.

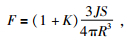

1 侠义相对论对斥力相互作用能源本质的解析 1.1 斥力相互作用的提出宋贯一 (2012)提出了自然界存在与 (万有) 引力相互作用相对应的 (光压) 斥力相互作用理论, 3年之后 (宋贯一,2015) 提出了斥力相互作用的数学表达式为

|

(2) |

式中F为任一恒星对其系内某一被辐射物体产生的斥力;J为恒星自身每秒辐射出的能量;S为被辐射物体接受到的光照表面积;R为恒星与被辐射物体之间的距离;K为被辐射物体表面对光子的平均反射率;π为圆周率.即任一恒星对其系内任一被辐射物体均产生 (光压) 斥力,斥力的大小跟恒星自身每秒钟辐射出的能量及被辐射物体接受到的光照表面积的乘积成正比,跟以恒星与被辐射物体之间距离为半径的体积成反比.与物体表面对光子的平均反射率有关,与两物体的质量大小、物理状态及化学结构本质无关.

(光压) 斥力相互作用的主要特性是:(1) 恒星内部辐射出的光是斥力相互作用的能源,它可辐射到宇宙中的所有物体;(2) 恒星向外辐射能量的方式为体扩散,扩散速度为光速;(3) 只有排斥力 (矢量),斥力方向为以恒星为中心沿恒星与被辐射物体两质点连线向外;(4) 媒介粒子是光子;(5) 对物体的作用方式是碰撞,通常仅作用于物体的表面;(6) 作用力范围为长程力 (理论上可达无限远);(7) 在通常情况下,只对恒星系内的物体起重要作用.

1.2 质能关系式揭示了斥力相互作用的能源本质爱因斯坦 (1905)发表了《论动体的电动力学》一文不久,他运用狭义相对论研究物质辐射光的能量损失时, 发现了一个重要成果, 就是质量和能量相当.同年9月发表了《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》的论文, 首次公布了这个结果.现代教科书通常将这一结果写成式 (1) 的形式, 称作质能关系式.

通常在讨论质能关系式的物理意义时,给人们的第一感觉是论证了质量与能量相当,如果把光速C当作为取值为1的无量纲常数,除此二者无本质的差别.按当时爱因斯坦的理解,“把任何惯性质量都可以理解为能量的一种储藏,看来要自然的多”,“对于孤立的物理体系,质量守恒定律只是在其能量保持不变的情况下才是正确的,这时这个质量守恒定律同能量原理具有同样的意义.”在这里,能量守恒定律仍然是基本的守恒定律之一,不再用质量守恒了,因质量守恒已包含在能量守恒的含义之中.至于自然界中物体的质量是如何转化为能量的,及当质量转化为能量之后,对物质世界的基本关系又会产生什么样的影响,爱因斯坦当时还没有来得及加以研究.

本文作者认为,爱因斯坦发现质能关系式的背景,是研究物质辐射光的能量损失时导出的, 该关系式所反映的只可能是物质辐射出的光与能量之间的关系.通过量纲法则可以进一步理解质能关系式两边数学符号所代表的物理意义:质能关系式左边的E代表能量,它的量纲式是L2MT-2; 质能关系式的右边mc2代表惯性质量与光速平方的乘积,它的量纲式是L2MT-2.由于关系式两边的量纲式一样,即可判断爱因斯坦推导出的关系式是正确的.由量纲式可知,物质的惯性质量与能量相当是以C2为条件的,它具有特定的物理意义, 连那个平方都不能或缺.即只有将惯性质量通过一定的物理、化学条件转化为光子的形式向外辐射时,质能关系式才能成立.也就是说,能否将惯性质量转化为光子的形式向外辐射能量,则是爱因斯坦质能关系式成立的必要和充分条件.

在自然界,只有恒星才能发出自然光源 (以光子的形式向外辐射能量),说明只有恒星的内部才具备能使其部分惯性质量转化为能量的物理、化学条件.现代天文物理学已经证明,恒星辐射出的能量就是恒星内部部分质量通过热核反应 (核聚变) 把它转化为光子的形式向外传播的,质能转换服从关系式ΔE=Δmc2.

2 斥力相互作用是恒星演化过程中必然出现的自然现象任一恒星都有其诞生、成长和衰亡的生命过程.恒星的演化大致可分为四个阶段:原恒星阶段; 主序星阶段; 红巨星阶段和晚期灭亡阶段.

原恒星阶段.它是恒星的萌发时期, 即星际物质凝聚形成初始恒星的过程.这个过程中起支配作用的自然力是万有引力, 惯性系内物质的运动速度都远远小于光速,星际物质在自由落体状态下快速收缩, 逐渐累积形成大体积、大质量、高密度的原恒星架构.

主序星阶段.当原恒星体内的核区出现热核反应 (核聚变) 时, 原恒星体则演变为一颗真正的“成年”恒星——主序星阶段.主序星阶段是一个相当长的稳定时期, 是恒星的“青、壮年”时代.原恒星演变为主序星阶段的关键是核区出现了热核反应,部分物质质量开始转化为能量了,其标志是恒星发光并随之出现 (光压) 斥力相互作用,反映了恒星的演化由量变转化为质变的过程.

斥力相互作用的出现,将推动恒星周围星际物质远离恒星主体, 致使恒星因引力捕获星际物质的能力突然下降, 恒星质量及引力场强度达到顶峰.从此之后恒星的质量因热核反应 (核聚变) 不断消耗而逐渐递减,直至恒星内部热核反应自行熄灭而进入灭亡阶段.

恒星演化过程中,物质世界的 (宏观) 基本关系也是随着演化过程而变化的.在原恒星阶段,惯性系内物质世界的 (宏观) 基本关系只存在 (万有) 引力相互作用,它为星际物质凝聚收缩成大体积、大质量、高密度的原恒星架构创造了唯一宏观力源;在主序星阶段,因恒星内部热核反应而出现了斥力相互作用,斥力相互作用与引力相互作用共同存在是主序星形成之后恒星演化的基本特征,二者之间矛盾的对立与统一主宰着主序星阶段及其之后红巨阶段的整个演化进程;在恒星灭亡阶段,其标志是恒星内部热核反应“熄火”,随之斥力相互作用消失,惯性系内的物质只保留引力相互作用.

3 对“宇宙大爆炸”理论的质疑已观测到的恒星质量,最小的只有太阳质量的百分之几,最大的达到120倍的太阳质量,大多数恒星的质量介于0.1~10太阳质量之间.从恒星演化过程的研究中得知,当原恒星处于凝聚期的阶段,由于星际物质间只存在引力相互作用,原恒星星体的质量会不断地增长下去.但自然规律就是这样,不允许原恒星的质量无限度地增长,当它的质量增长到一定程度的时候,量变就会向质变转化.由量变转变为质变的标志是原恒星体内的核区出现热核反应,把恒星内部的部分质量转化为能量,并随之产生了斥力相互作用.斥力相互作用的产生“屏蔽”了引力相互作用,阻止恒星质量继续增长,使恒星质量被限制在一定的范围之内.由此看来,所谓宇宙形成之前的“原始火球”不可能无限制地聚积那么多的惯性物质质量,“宇宙大爆炸”理论能克服这一自然规律造成的质疑吗?.

由恒星和星际物质组成的宇宙中,每一颗恒星都因自身发光而产生 (光压) 斥力相互作用, 使之处于持续不断膨胀状态,导致目前的整个宇宙则尚处于膨胀状态之中.

4 对光的“波、粒”两象性本质的新认识爱因斯坦1905年提出光量子假说之后,很长时间受到人们的怀疑.因为光的波动理论的巨大成功,妨碍人们接受他的新观点.直到1923年,发表了康普顿 (A.H.Compton) 效应的分析结果,证明光量子就是爱因斯坦所说的具有能量和动量的粒子性实体之后,学术界才终于接受了爱因斯坦的观点.但光为什么具有“波、粒”两象性,至今仍没有令人满意的解释.

宋贯一和杨同林 (1991)发现地球表面接受到的光压表现的只是光子的粒子特性 (在日地之间任一截面所接收到都只是光子的粒子特性),而光子的波动特性则仅表现在日地之间的空间路途之中,于是就提出了原始星际物质中,除氢、氦等之外,还存在着数量巨大、质量更小、性能更稳定的基态光子的猜想.基态光子的特性是:

(1) 基态光子就是低速 (速度远远小于光速) 运动的光子,也可称为准静态光子.它不带电,质量趋近于零 (静止质量为零),性能极其稳定,寿命无限长.基态光子具有一定的动量,携带的能量极小,辐射强度极弱,穿透性又极强,物质对它的吸收极低.

(2) 准静态光子总是因引力相互作用凝聚于大质量星体和星际物质的周围及其内部,犹如星体和星际物质被埋没于由准静态光子组成的“海洋”之中;当准静态光子受外部能量激发时,准静态光子将携带激发源的那一份一份的能量和特有信息以恒定的速度 (光速C) 向外传播 (向量),即光子的运动状态.

(3) 处于运动状态的光子在运动途中必然会与准静态光子相碰撞,基于二者的物理属性完全相同,且质量极小,它们之间的碰撞属于物质世界最理想的弹性碰撞 (不管是正碰还是斜碰).被碰撞的准静态光子几乎完全继承了运动状态光子的动量 (向量),而运动状态的光子在完成碰撞之后则戛然而止,恢复于准静态.比如,地球表面接受到的太阳光子,并不是由太阳自身辐射出的光子经过8分多钟的时间长途跋涉才到达地球表面的,而是太阳辐出的光子通过日地空间充满的准静态光子经过无数次连续不断的碰撞之后才传递到地球的.

(4) 基于 (3) 的认知,准静态光子,当受到激发源的激发由原点出发时,都是依运动状态粒子形式出现;在运动过程中,是通过一个连一个动-准静态光子的弹性碰撞向外传播的,其运动方式表现为波;当到达任一目的地时,仍然是以运动状态粒子的形式出现.

准静态光子在受到激发时表现为运动状态的粒子,途中是依连续碰撞的形式向外传播,它的衍射性能就出现在这个阶段,到达目的地时又表现为运动状态的粒子,这可能就是光具有“波、粒”两象性的本质.

5 斥力相互作用对“暗物质”、“暗能量”的解析广义相对论认为,空间是物质所具有的一种属性.在20世纪70年代初,科学家观测宇宙其他一些星系中恒星运行速度变化发现,越远离核心的恒星,其绕中心旋转运动的速度并不都是衰减下去,而是具有和内圈恒星相似的速度,这个现象与越往外物质越少,引力也越小,速度也应该越低的常规不符.于是,科学家们大胆地猜测,宇宙中一定有某些物质没有被我们天文观测所发现,这些物质被称为“暗物质”,能够提供额外的“引力场”.

“暗能量”的发现同样也富有戏剧性.按照大爆炸理论,在大爆炸之后,随着时间的推移,宇宙的膨胀速度将因为物质之间的引力作用而逐渐减慢.1998年美国加州大学国家实验室科学家索尔皮尔特 (Saulperlmutter) 及澳大利亚国立大学布赖恩.施密特 (Briman.schmidt) 分别领导两个小组,通过观测发现,那些遥远的星系正在以越来越大的速度远离我们.换句话说,宇宙是在加速膨胀而不是像此以前科学家所预测的那样处于减速膨胀状态.这样一个完全出乎意料的观测结果,从根本上动摇了对宇宙的传统理解.那么到底是什么力量在促使所有星系或者其他物质加速远离呢?科学家将这样与引力相反的斥力力源称为“暗能量”.

显然,“暗能量”也是某些人的猜想,认为是一种充满空间的具有负压强的那种能量.按照相对论的观点,这种负压强类似于一种斥力,其作用力方向与引力方向恰恰相反,它是宇宙加速膨胀的推手.宇宙膨胀进程处于两种相克的力量平衡之中,如同阴阳相克,其中的一种力量是引力,它的作用使膨胀减速,另一种强大的反制力量则是“暗能量”,它使宇宙膨胀.这个猜想是解释宇宙加速膨胀和宇宙失落物质等问题的一个最流行的方案.

宋贯一 依据光压的实验测定和爱因斯坦提出的光子理论,用如下一系列的研究成果为 (光压) 斥力相互作用的客观存在提供了一连串的证据链条:1991年发现了地壳被“轧制”机制,利用地壳被“轧制”产生“轧展”效应的原理首次预测出了全球强震 (MS≧7.0) 发生的活动规律和控制因素,该项预测得到了近百年来实际观测资料的检验;1992、1995、1996、1998和1999年,发现了日地间客观存在的能量 (动量) 相耦合的物理机制,提出太阳光压才是地壳运动的力源;2006年和2007年依据太阳光压理论,成功地解决了近百年来《地球自转》学科中遗留下来的〈极移的成因〉和〈地球自转速度的年变化〉两大难题;2008年,在《“活着”的地球》一文中,明确提出了光压斥力相互作用,指出“宇宙中物体之间的 (光) 斥力作用是普遍存在的,它与万有引力作用构成了相互依存的两个对立面,它们之间的对立与统一构成了和谐一致的自然界,日地间天然形成的能量 (动量) 相耦合的“轧制”式和“摇摆”式物理机制的发现与证实,为自然界星际 (恒星与行星) 尺度间的斥力作用普遍存在提供了重要证据,首次对宇宙中星际间存在“反引力”作用这一宏观自然现象的揭示”;2012年,在《(光压) 斥力相互作用在自然界客观存在的宏观证据》论文中指出:“(光压) 斥力相互作用的发现,形象地描述了宇宙中的每一个恒星系像一个不断充入“物质”(光子) 的“气球”一样不断向外膨胀,对天体物理学中为什么宇宙一直处于膨胀状态之中这一难题的解决给出了可用牛顿力学理论加以描述的答案”; 2014年,发表了《地球自转学科中遗留若干主要难题的解析》;2015年,发表了《(太阳光压) 斥力相互作用是解开地球动力学力源奥秘的钥匙》;2015年,武子谦等 (2015)发现,“太阳辐射压摄动已成为导航卫星精密定轨的主要误差源”;2016年,发表了《(光压) 斥力相互作用理论建立的哲学思维和数学原理》.

人类对自然界中任何事物的理解都是在一定的历史条件下发生的,不可避免地带有那个时代对自然科学认知程度的色彩,物理学也不例外.用历史的观点去看待物理学中的某些概念的形成则能更深刻地理解它的物理意义.例如“暗物质”和“暗能量”,它是20世纪70年代提出的,由于当时人们认为自然界只存在有四种基本相互作用.当天文观测发现一些星系中恒星运行速度变化发现,越远离核心的恒星,其绕中心旋转运动的速度并不都是衰减下去,而是具有和内圈恒星相似的速度,这个现象与越往外物质越少,引力也越小,速度也应该越低的常规不符及宇宙是在加速膨胀而不是像以前科学家所预测的那样处于减速膨胀状态这些事实时,科学家只有用“暗物质”和“暗能量”的猜测加以解释 (它带有时代的色彩).但它预测的物理性质是很明确的,即它是一种斥力,其作用力方向与引力方向恰恰相反,它是宇宙加速膨胀的推手,并预示自然界可能存在着第五种自然力——斥力相互作用.

斥力相互作用 (宋贯一,2012) 的发现与证实,说明物质世界确实存在着一种与万有引力相对应的自然力,当人们再利用此观点去审视自然界时,会对物质世界是否存在“暗物质”和“暗能量”的猜测由幻想回归于现实,自然界就是这么简单与和谐,没有人们想象的那样神秘与复杂.所谓“暗物质”就是斥力相互作用所形成的斥力场;所谓“暗能量”就是斥力相互作用所表现出的斥力 (光压).

6 关于斥力场与斥力波按照爱因斯坦相对论,场不仅与一般的有重物质有关,而且场本身也是物质的一种形态.质量与能量相当,说明质量只是物质的一种属性,它不是物质的本身.一个体系质量的减少是因为有相当的能量被辐射,无论是电磁辐射或者其他辐射都是转换为场的形式,这说明场是另一种形态的物质.相对论改变了人们对物质的传统理念,把电磁场和引力场是作为物质形态加以研究的.

宋贯一 (2012)发现的斥力相互作用,同样是通过场的相互作用,这个场可称为斥力场.尽管引力场的发现距今已经三百多年了,但目前对引力场本质的认识可以说还没有比斥力场本质的认识那么深刻.斥力场的特性是:(1) 它是一种能量辐射,其能量是由恒星内部物质的质量通过热核反应转换而来的,转换方式服从爱因斯坦质能关系式;(2) 恒星向外辐射能量的方式为体扩散,扩散速度为光速;(3) 只有排斥力 (矢量);(4) 媒介粒子是光子;(5) 对物体的作用方式是碰撞;(6) 作用力范围为长程力 (理论上可达无限远);(7) 在通常情况下,只对恒星系内的物体起重要作用.

由于斥力场的存在, 作者猜测应当存在与斥力场相应的斥力波.这种斥力波仍然反映的是斥力场的基本特性,但与光子运动所表现出的波却有本质的区别,因为它们虽然都是来自于恒星内部热核反应产生的光子辐射,但它反映的则是光子的宏观波动.斥力波辐射是来自于波源内部质、能转化过程中产生的突发性热核反应的波动,产生不稳定的光子脉冲,反映了波源本身发生突变而产生的波动宏观信息.比如太阳辐射,它的能量是太阳内部可续性 (稳定性) 核聚变产生的.在通常的情况下,人们在地球表面观测到的太阳辐射强度认为是不变的 (其实是变化的,但变化很小),故可称“太阳常数”;而当太阳内部的核聚变运行过程中发生突变 (如太阳黑子活动) 时,整体太阳光源就会产生突发性的以波动形式向外传播的光子脉冲,这就是斥力波.例如人们已经观测到的太阳活动为期11年左右的周期,相应的就会产生为期11年左右重复出现的 (太阳) 斥力波.

斥力波的特性是:(1) 它是横波,以光速传播;(2) 它是一种能量波,能量来源是来自于恒星内部的质量通过热核反应 (核聚变) 转化而来,转化规律服从爱因斯坦质能关系式;(3) 它反映了宇宙中恒星内部热核反应在有序背景情况下的突变过程,如太阳内部的黑子活动,银河系和河外系的超大质量黑洞的合并及超新星的爆炸等;(4) 媒介粒子是光子;(5) 它反映的是斥力场,对周围物体的作用力表现为斥力 (与引力方向恰恰相反);(6) 作用力范围为长程力 (理论上可达无限远).

7 对美国科学家探测到的“引力波”的质疑爱因斯坦建立狭义相对论之后,尽管狭义相对论可以容纳当时已知的物理学定律,却单单不能与引力理论相容.牛顿的引力理论暗藏着超距作用,而狭义相对论却限定相互作用的速度不能超过光速,由此必须创造新的引力论.

1916年,爱因斯坦建立广义相对论以后,他从弱场近似中研究引力辐射,得到以有限速度 (光速) 传播的引力波.由于他所得到的引力波与坐标选取有关,因此,引力波是引力场的固有性质还是坐标选择的效应,在世之前未能得到澄清.

2016年2月11日,美国加州理工学院、麻省理工学院及“激光干涉引力波天文台”的研究人员当天在华盛顿举行记者会,宣布他们探测到引力波的存在.引力波是爱因斯坦广义相对论试验中最后一块缺失的“拼图”,两个巨大的黑洞经历了漫长的绕转后,通过引力波辐射能量,越转越近,越转越快.最终猛地撞到一起,两个分别为29倍太阳质量与36倍太阳质量的黑洞消亡了,新生了一个62倍太阳质量的黑洞,并释放了3个太阳质量的引力波.

如果能证明被直接探测到的信号确实是引力波,则具有两方面的意义:从物理学的角度,证实了爱因斯坦广义相对论的一个重要预言,科学家翘首以待的这一世纪之谜终于结束了;从天文学角度,开启了一扇前所未有的探索宇宙的新窗口,开创了引力波天文学的新时代.

本文作者对引力波没有进行过研究,故没有能力对当前新闻媒体大肆宣扬的引力波发现提出自己的看法.但作者从20世纪60年代初就开始对与引力相互作用 (引力场) 相对应的斥力相互作用 (斥力场) 所涉及到的,如斥力场理论、能源本质、数学原理、媒介粒子、斥力波的性质等进行过将近一甲子 (60年) 探索与研究,取得了一系列经实践检验了的成果,故有资格对以光速传播斥力场信息的斥力波提出自己的见解.

当得知美国科学家在记者会上宣布探测到引力波的新闻之后,本文作者认为他们发表的引力波能量产生机制与本文6节所描述的斥力波能量产生机制十分一致.因为按照广义相对论的预言,引力波的能量是来自于物体的加速运动,加速运动的物体产生以光速传播的波与“一个体系质量的减少是因为有相当的能量被辐射”产生的波是有本质的区别的,美国科学家在这里可能把引力波能源的性质搞混淆了.依据侠义相对论对 (光压) 斥力相互作用的解析可知,3个太阳质量的消失是其通过热核反应转化为能量被辐射了 (辐射能量的多少服从爱因斯坦质能关系式),它形成的是以光子为媒介粒子的斥力场 (与引力场的方向恰恰相反),这种突发性能量释放形成的波只能是本文第6节所描述的以光速向外传播的斥力波.

美国科学家探测到的事实,虽然对事先刻意追求的“引力波”的探测没有增添多少具有说服力的证据,但却无意之中收获了另一个重大科学发现--斥力波的探测.这种偶然性的发现,也应验了“有心栽花花不开,无心插柳柳成荫”这一中国经典名句,在人类科学发明史上也不乏相应的例子.

8 结语 8.1斥力相互作用的发现,突破了物质世界的基本关系中只有四种相互作用 (引力相互作用;电磁相互作用;强相互作用和弱相互作用) 的认识.可被认为是第五种自然力.

8.2斥力相互作用建立的科学依据是:(1) 哲学依据.自然界万物均受对立统一、量变质变和否定之否定三大定律的制约和支配;(2) 物理学依据.光压的实验测定 (列别捷夫,1907) 和爱因斯坦 (1905)光量子理论;(3) 关键的突破点.日地间天然形成的能量 (动量) 相耦合物理机制 (“轧制”式和“摇摆”式) 的发现;(4) 能量来源依据.恒星发光,恒星内部的质量通过热核反应转化为能量,转化规律服从侠义相对论的质能关系式;(5) 验证依据.《地震学》中的全球强震 (MS≥7.0) 活动规律和控制因素的发现、《地球自转》学科中的‘极移的成因’和‘地球自转速度的季节性变化’等难题的解决.

8.3物质世界相互关系中第五种自然力的发现,将会对其他基础科学的发展和发现提供理论支撑,从而推动整体基础自然科学的发展.

致谢 本文得到过夏毓亮研究员、王吉易研究员及韩军先生的支持和帮助,在此表示衷心地谢意.| [] | SONG Guan-Yi. 1992b. Crustal "rolling-extending effect"and sei-floor spreading and continental drift[J]. Earthquake, 12(1): 41–47. |

| [] | SONG Guan-Yi. 1996. Crustal "rolling-extending effect"and crustal movement[J]. Chinese Geology, (6):25-26(6): 25–26, 19. |

| [] | SONG Guan-Yi. 1998. On explanation of earthquake genesis based on crustal "rolling-extending effect"[J]. Earthquake, 18(1): 89–96. |

| [] | SONG Guan-Yi. 1999. Solar energy (or momentum) is force source of crustal movement[J]. Earth Science-Journal of China University of Geosciences, 24(6): 601–606. |

| [] | SONG Guan-Yi. 2008a. The cause of the long-term polar movement[J]. Progress in Geophysics, 23(4): 1063–1070. |

| [] | SONG Guan-Yi. 2008b. Living earth[J]. Progress in Geophysics, 23(5): 1460–1469. |

| [] | SONG Guan-Yi. 2009. Analiysis on the observed astronomical periodic changesof polar motion[J]. Progress in Geophysics, 24(5): 1652–1659. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.05.014 |

| [] | SONG Guan-Yi. 2011. Solutions on seasonal transformation of the velocity of Earth rotation[J]. Progress in Geophysics, 26(2): 450–455. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2011.02.008 |

| [] | SONG Guan-Yi. 2012a. Macro evidence of objective reality of the (light pressure) repulsive force interaction in nature[J]. Progress in Geophysics, 27(2): 398–403. DOI:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.02.002 |

| [] | SONG Guan-Yi. 2012b. Displacement direction of secular polar motion and the mystery of central axis shifting in Beijing[J]. Progress in Geophysics, 27(5): 1995–2001. DOI:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.05.021 |

| [] | SONG Guan-Yi. 2014. Solutions on the key puzzles left from the science of the earth rotation[J]. Progress in Geophysics, 29(1): 4–14. DOI:10.6038/pg20140102 |

| [] | SONG Guan-Yi. 2015. The interaction of (Solar light pressure) repulsion is the Key to resolve the puzzles of the origin of earth dynamics[J]. Progress in Geophysics, 30(3): 996–1001. DOI:10.6038/pg20150302 |

| [] | SONG Guan-Yi. 2016. Principles of mathematics and philosophy thoughts for the establishment of the theory of interaction of light pressure repulsion[J]. Progress in Geophysics, 31(3): 973–981. DOI:10.6038/pg20160306 |

| [] | SONG Guan-Yi, CAO Zhi-Cheng, WANG Ji-Yi, et al. 2007. The annual variation of the earth's rotation speed[J]. Progress in Geophysics, 22(4): 1225–1228. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2007.04.031 |

| [] | SONG Guan-Yi, WANG Ji-Yi, CAO Zhi-Cheng, et al. 2006. The cause of polar movement and its charateristics[J]. Progress in Geophysics, 21(2): 416–425. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2006.02.013 |

| [] | SONG Guan-Yi, YANG Tong-Lin. 1991. Evidences for crustal "crushing-extension effect" and its seismic fields[J]. Earthquake, 11(4): 49–56. |

| [] | SONG Guan-Yi. 1992a. Discusion on chandler nutation[J]. Earthquake, 12(4): 37–47. |

| [] | SONG Guan-Yi, YANG Tong-Lin. 1995. Controlling function "rolling effect"to the geographic distribution of the global great earthquakes[J]. Seismological and Geomagnetic Observation and Research, 16(3): 62–67. |

| [] | WU Zi-Qian, SONG Shu-Li, ZHOU Wei-Li, et al. 2015. Research progress of solar radiation pressure model for navigation satellite[J]. Advances in Earth Science, 30(4): 495–504. DOI:10.11867/j.issn.1001-8166.2015.04.0495 |

| [] | 宋贯一. 1992a. 关于钱德勒章动的探讨[J]. 地震, 12(4): 37–47. |

| [] | 宋贯一. 1992b. 地壳"轧展效应"与海底扩张及大陆漂移[J]. 地震, 12(1): 41–47. |

| [] | 宋贯一. 1996. 地壳"轧展"效应与地壳运动[J]. 中国地质(6): 25–26, 19. |

| [] | 宋贯一. 1998. 地壳"轧展"效应对地震成因的解释[J]. 地震, 18(1): 89–96. |

| [] | 宋贯一. 1999. 太阳能量 (或动量) 是地壳运动的力源[J]. 地球科学-中国地质大学学报, 24(6): 601–606. |

| [] | 宋贯一. 2008a. 长期极移的成因[J]. 地球物理学进展, 23(4): 1063–1070. |

| [] | 宋贯一. 2008b. "活着"的地球[J]. 地球物理学进展, 23(5): 1460–1469. |

| [] | 宋贯一. 2009. 天文观测极移运动周期变化的原因解析[J]. 地球物理学进展, 24(5): 1652–1659. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.05.014 |

| [] | 宋贯一. 2011. 地球自转速度季节性变化的主要原因解析[J]. 地球物理学进展, 26(2): 450–455. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2011.02.008 |

| [] | 宋贯一. 2012a. (光压) 斥力相互作用在自然界客观存在的宏观证据[J]. 地球物理学进展, 27(2): 398–403. DOI:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.02.002 |

| [] | 宋贯一. 2012b. 长期极移的移动方向及北京中轴线偏移之谜[J]. 地球物理学进展, 27(5): 1995–2001. DOI:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.05.021 |

| [] | 宋贯一. 2014. 地球自转学科中遗留若干主要难题的解析[J]. 地球物理学进展, 29(1): 4–14. DOI:10.6038/pg20140102 |

| [] | 宋贯一. 2015. (太阳光压) 斥力相互作用是解开地球动力学力源奥秘的钥匙[J]. 地球物理学进展, 30(3): 996–1001. DOI:10.6038/pg20150302 |

| [] | 宋贯一. 2016. (光压) 斥力相互作用理论建立的哲学思维和数学原理[J]. 地球物理学进展, 31(3): 973–981. DOI:10.6038/pg20160306 |

| [] | 宋贯一, 曹志成, 王吉易, 等. 2007. 地球自转速度的年变化[J]. 地球物理学进展, 22(4): 1225–1228. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2007.04.031 |

| [] | 宋贯一, 王吉易, 曹志成, 等. 2006. 极移的成因及其移动特征[J]. 地球物理学进展, 21(2): 416–425. DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2006.02.013 |

| [] | 宋贯一, 杨同林. 1991. 地壳"轧展效应"及其地震方面的证据[J]. 地震, 11(4): 49–56. |

| [] | 宋贯一, 杨同林. 1995. 地壳"轧展效应"对全球强震群体活动地理分布的控制作用[J]. 地震地磁观测与研究, 16(3): 62–67. |

| [] | 武子谦, 宋淑丽, 周伟莉, 等. 2015. 导航卫星太阳辐射压模型研究进展[J]. 地球科学进展, 30(4): 495–504. DOI:10.11867/j.issn.1001-8166.2015.04.0495 |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32