(光压)斥力相互作用的主要特性是:

(1)恒星内部的核聚变是(光压)斥力相互作用的能源,它可辐射到宇宙中的所有物体;

(2)能源扩散方式为体扩散,扩散速度为光速;

(3)只有排斥力(矢量),斥力方向为以恒星为中心沿恒星与被照射物体两质点连线向外;

(4)媒介粒子是光子(其他粒子占比例甚小),其性质稳定,寿命可达无限长;

(5)对物体的作用方式是碰撞,通常仅作用于物体的表面;

(6)作用力范围为长程力(理论上可达无限远);

(7)在通常的情况下,只对恒星系内的物体起重要作用.(光压)斥力相互作用是人类揭示出的自然界客观存在的第五种物质世界基本关系的表现形式.其他四种物质世界的基本关系表现形式是:(万有)引力相互作用;电磁相互作用;强相互作用和弱相互作用.本文着重叙述了作者在辩证唯物主义哲学思维的指引下,提出(光压)斥力相互作用的数学原理(定律)的过程.

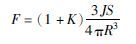

Where F is the repulsion produced by the star to its radiated object, J is energy star radiation per seconds; S is the surface area of radiated object, R is the distance between the center point of star and radiated object; K is object to the average photo reflection coefficiet;π is the ratio of circumference to distance, ie amount of solar pressure repulsion produced by any star to its radiated object, which showed positive relationship to the product of energy radiated by star itself and accepted solar surface on radiated object, and has the negative relation to distance between star and its object, and no relation to quality, physical status and chemical structure of reacted object. The peculiar characteristics of the interaction of light pressure repulsion are shown below:

(1) nuclear infusion inside star is the origin of light pressure repulsion, which can be radiate to object throw out universe;

(2) energy diffusion is as the type of gas which at the speed of light velocity;

(3) only repulsion (vector) exist and extend outside alone the straight line between the particle of star and radiated object, and taken star as center;

(4) medium particle is photon and of stability and endless lifetime while seldom of other ones;

(5) usually interacted to the surface of objects as the type of collusion;

(6) the range of interaction is secular power (to reach infinite long distance theoretically);

(7) in general, only perform operation to the inner of star system. The interaction of light pressure repulsion is the fifth fundamental expression existed naturally in material world which exposed by human kind, the other 4 kinds of expressions are: interaction of gravitation, interaction of electron-magnetic, strongly interaction and weakly interaction. This paper concentrate on the process that it is the author who discover such principles under the instruction of dialectic materialism.

1687年牛顿(I.Newton)的《自然哲学的数学原理》一书正式出版,提出了著名的万有引力定律数学表达式为

物理学是从哲学中分化出来的,物理学的思想方法必然带有浓厚的哲学色彩.万有引力定律是人类最早认识的宇宙中客观存在的一种自然力,该自然力的发现为什么不是别人而是牛顿,笔者认为这与17世纪牛顿具有别人尚不具备的自发的唯物主义哲学思维的指引分不开的.因为牛顿对自然科学的兴趣是寄希望通过对客观存在的自然力的数学表达形式的研究,为更正确的哲学思想方法提供一些线索.牛顿在《原理》一书的第一版序言中说:“由于古人认为在研究自然事物时力学最为重要,而今人则舍弃其实体形状和隐蔽性质而力图以数学定律说明自然现象,因此我在本书中也致力于用数学来探讨有关的哲学问题,故把这部著作叫做哲学的数学原理,……正由于我们还不知道这些力是什么,所以直到现在哲学家对自然界的探讨都以失败而告终.但是,我希望本书所奠定的原理将对这种或某些更正确的哲学方法提供一些线索.”

牛顿在《自然哲学的数学原理》第三编论宇宙体系的前言中就指出:“简单性原则、统一性原则、重视实验和运用归纳法是他所遵从的哲学原理”.牛顿说:“我们既不应由于自己的空想和虚构而抛弃实验证明;也不应取消自然界的相似性,因为自然界习惯于简单化,而且总是与自身和谐一致的”.在上述哲学思维的指引下,他继承和发展了伽利略(G.Galilei)、笛卡尔(R.Descartes)、胡克(R.Hooke)等科学家的重要物理思想和成果,从木星和土星的卫星的运动情况,六个行星环绕太阳的运行数据,以及月球环绕地球和地球上重物下坠的事实等,解决了天上星体的运动规律与地面上物体的运动规律的统一性,从根本上解除了上帝对自然界的干预.经过自己二十多年的实验与理论探索,综合出了万有引力定律.

海森伯(W.Heisenberg)创建量子力学后,曾应邀去爱因斯坦(A.Einstein)家中.海森伯向爱因斯坦谈到对自己理论信心时说: “正像你一样,我相信自然规律的简单性具有—种客观的特征,它并非只是思维经济的结果.如果自然界把我们引向极其简单而美丽的数学形式——我所说的形式是指假说、公理等等的贯彻一致的体系——引向前人所未见过的形式,我们就不得不承认这个形式是‘真’的,它们是显示出自然界的真正特征.……我坦白承认,我被自然界向我们显示的数学体系的简单性和美强烈地吸引住了.你一定也有这样的感觉: 自然界突然在我们面前展开这些关系的几乎令人震惊的简单性和完整性,而对此,我们中谁也没有一点准备.”

爱因斯坦对海森伯所谈的简单性的意见非常感兴趣,不过他却谦逊地说:“我永远不会说我真正懂得了自然规律的简单性所包含的意思.”然而在其他许多场合爱因斯坦多次谈到简单与和谐,他说:“一切理论的崇高目标就在于使这些不能简单的元素尽可能简单,并且在数目上尽可能少,同时不至于放弃对任何经验内容的适当表示”

从物理学的发展史和物理学大师们的言论中可以看出,简单性所代表的意思是很丰富的.一方面,简单性与统一性和普遍性是联系在一起的,它是一种哲学概念,认为自然的基本要素是统一的、普遍的,因而必然是简单的.

哲学不同于其他自然科学,它是世界观和方法论的学问,是抽象出来的一般规律和现象的总和,是全部科学之母.所以,我们应该向物理学大师们学习的是,如何从哲学的思想的高度探讨物理学问题,将物理学的理论与实践从认识论和方法论作出概括,使物理学的思想方法得到更充分的发展.

牛顿发现自然界存在(万有)引力相互作用之后,依据近代认知的哲学三大规律的思考,自然界应存在一种与其相对应的自然力,即斥力相互作用.尽管当时及其以后很长的一段时间(约300多年)人们对它一无所知,但从哲学的思维角度来看,它应当是客观存在的.只有斥力相互作用的存在,才能与引力相互作用构成针锋相对的矛盾对立面,从而形成二者统一和谐的自然界.

1901年之后,俄国物理学家列别捷夫(Н.Н.Лебедев)和美国物理学家尼科斯(E.F.Nichols)、赫尔(G.F.Hull)先后用精密的仪器测定了光的压力.光压的发现,对当时的科学界来说,没有人想到它与光压斥力相互作用之间会有什么联系,倒一致认为这是对麦克斯韦(J.C.Maxwell)首先从理论上提出的电磁波(光)具有物质性的一个有力的证明.

这时的光量子,是光的能量子,E=hv 是一个能量单元(h为普朗克恒量,v为频率),是不是粒子实体,概念上是含混的.1916-1917年,爱因斯坦关于辐射的量子理论论文中,提出了光子的假说,此时爱因斯坦给予光量子的,不仅仅是能量,而且还有动量,即p=hv/C. 1923年,康普顿(A.H.Compton)效应的分析结果,完全证明了光量子就是爱因斯坦所说的具有能量和动量的粒子性实体.

令人感兴趣的问题是,在近代物理学的进展中,有些基础原创理论的重要成果则是围绕着对光子本质的认识展开的.从哲学思维方法来看,爱因斯坦一贯追求的是逻辑思想的简单.他用一个光量子的假说解决了波动光学理论无法解释的许多光学现象;他用光速不变的假说,解决了运动带电体的电动力学问题,并且建立了狭义相对论.这种逻辑思想的简单,解决原创物理学问题之明快,在物理学历史文献中是罕见的.

宋贯一从1960年开始,就致力于斥力相互作用的研究,当时对这一研究题目充满信心的依据是来自于哲学思维的指引.按照哲学三大规律之一的对立统一规律,(万有)引力相互作用被确定之后,就预示着它的对立面(万有)斥力相互作用也必然存在.尽管当时对(万有)斥力相互作用客观存在的科学依据还掌握甚少.需要强调指出的是,(光压)斥力相互作用理论的研究同样是围绕着对光子本质特性的认识展开的,即依据光子的动量特性及把光子确认为是(万有)斥力相互作用的媒介粒子.于是启动了从地球上寻找太阳辐射出的光子(太阳系内的唯一自然光源)斥力通过什么样的耦合物理机制转化为地壳内部的水平应力及太阳光压斥力引起地球物质产生宏观运动的证据为目标的这一漫长探索之路.

经过五十多年(1960-2016)的不断探索,终于在2008、2012和2014分别发现了(光压)斥力相互作用客观存在的理论依据及其宏观证据,明确提出了(光压)斥力相互作用理论.(光压)斥力相互作用是人类揭示出的宇宙中客观存在的第五种自然力,其他四种分别是:(万有)引力相互作用;电磁相互作用;强相互作用和弱相互作用.

诚然,光子的动量特性是爱因斯坦提出来的.宋贯一的贡献是:在地球上找到了太阳(光压)斥力相互作用能引起地球物质产生多项宏观运动的证据,依据一连串的证据链条明确提出了(光压)斥力相互作用理论;并用纯数学的构造来发现这一概念以及把这些概念联系起来的定律.其实,爱因斯坦发表光子理论假说之后,提出光压斥力相互作用的理论基础已经成熟,由他提出(光压)斥力相互作用假说应是水到渠成之事.遗憾的是,当时爱因斯坦可能把他毕生的精力都用到光速不变的假说上去了,致使(光压)斥力相互作用理论的提出向后推迟了整整一个世纪.

本文着重叙述了作者在辩证唯物主义哲学思维的指引下,依据光子具有能量(动量)的特性,把恒星辐射出的能量和动量统一起来,用纯数学的构造来发展这一概念,用这一概念去描述恒星自身是通过什么样的场(力)的形式向外传播能量(动量)的及恒星系内物体接受来自恒星辐射能量(动量)大小的数学表达式,以及把这些数学符号通过逻辑推理演绎得出第五种物质世界基本关系的表现形式 —(光压)斥力相互作用的数学原理(定律)的过程.

1 光子是宇宙中所有恒星向外辐射能量(动量)的主要载体 1.1 宇宙光源宇宙是由恒星组成的,究竟宇宙有多少颗恒星,目前谁也不知道,不过天文学家对宇宙中恒星的数量一直有不同的估算.例如美国天文学家卡尔.萨根猜想,认为宇宙有1000亿个星系,每个星系有1000亿个恒星…….恒星是由非固态、液态、气态的第四态等离子组成的,是自己发光的球状或类球状天体.由于恒星离我们太远,不借助于特殊工具和方法,很难发现它们在天上位置的变化,因此古代人把它认为是固定不动的星体.我们所处的太阳系的主星太阳就是一颗恒星.

每颗恒星都有它自己的生命过程,恒星一生的大部分时间,都因为核心的核聚变而发光,核聚变所释放出的能量(动量)由内部传输到表面,然后以体扩散的方式辐射到外太空.由此可得出如下认识:

(1) 恒星发光是宇宙中的普遍现象,宇宙光源是由所有恒星共同发出的;

(2) 恒星的能量(动量)主要是通过光子(其他粒子也有,但所占比例甚小)向外(矢量)传播的,它是恒星向外传播能量(动量)的媒介粒子,它承载着宇宙中所有恒星向外辐射出的绝大部分能量(动量);

(3) 由于光子的性能极其稳定,寿命又无限的长,理论上可以辐射到宇宙中的各个角落;

(4) 恒星发光而对外产生(光压)斥力,(光压)斥力的方向与它的引力方向恰恰相反.

1.2 太阳系光源太阳系属银河星系系统,是银河星系中非常不显眼的一颗普通恒星.银河星系包括1000~4000亿颗恒星及大量的星团、星云等.从引力角度来看,太阳系是以太阳为中心,和所有受到太阳引力约束天体的集合体:包括9颗行星(其中的一颗就是我们人类居住的地球)及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体.

太阳是太阳系内唯一的天然光源.太阳每秒钟向太空辐射的能量约为3.82×1026 J,这种能量产生于太阳内部的核聚变,并主要以光子(其他粒子所占比例甚小,如太阳风)辐射的形式向外输送,以光子直接碰撞的方式与太阳系内星体及星际物质相耦合.

由太阳辐射出来的光子,像一个连续不断充气扩张的“气球”一样,把源源不断的辐射光压作用到太阳系内的所有物体,由于它的压力矢量方向与引力方向恰恰相反,故称太阳(光压)斥力.宇宙中其他恒星辐射出来的光子也可以进入太阳系,但由于到达太阳系时光子密度极其稀薄及红移的原因,其斥力作用可以忽略不计.若仅从太阳(光压)的斥力作用角度来看,太阳系也可以认为是以太阳为中心,和所有受到太阳辐射斥力显著作用的物体组成的集合体.

基于宇宙中所有恒星都具有类似太阳(光压)斥力相互作用这一普遍特征,故每一颗恒星辐射出的(光压)斥力对其系内所有物体均产生斥力作用,并服从如下关系:即任一恒星对系内所有物体均产生(光压)斥力作用,斥力作用的大小跟恒星自身每秒钟辐射出的能量(J)成正比,跟以恒星与物体之间距离(R)为半径的体积($\frac{4}{3}$πR3)成反比,跟两物体的质量大小、物理状态及化学结构本质无关.

2 (光压)斥力相互作用客观存在的宏观证据基于宇宙空间中光子的普遍存在,及光子承载着宇宙中所有恒星辐射出的绝大部分能量(动量)这一客观事实,理论上宇宙中还应普遍存在着以光子为媒介粒子的自然力-(光压)斥力.这一基本概念和基本理论体系是否正确,最终要由实践来检验.由于目前人类仅生活地球上,于是以太阳(恒星)系为例,在太阳系内的地球上能否找到太阳辐射出的光子斥力(光压)通过什么样的耦合物理机制作用(传递)到地球上,并引起地球物质产生一系列宏观运动的证据,则是检验(光压)斥力相互作用这一自然力在宇宙中是否普遍客观存在的“唯一评判标准”.

2.1 日-地间能量(动量)相耦合的“轧制”式物理机制的发现基于太阳黑子活动的11 年周期与地球上的自然灾害有明显统计相关的事实,引起世界各国地球物理学家的极大兴趣,并抱着极大的信心去寻找日地间肯定存在的某种能量(动量)相耦合的物理机制.于是自19世初期以来,世界各国的地球物理学家都把日—地关系,特别是太阳活动对地球重大自然灾害的影响列为重点研究课题.经过近一个世纪的探索,直到二十世纪末期,不管是直接耦合(太阳辐射与地球物质的耦合)物理机制或间接耦合(太阳风、太阳扇形磁场与地球磁层的耦合)物理机制的研究,都没有取得实质性的进展.因此,日-地间能量(动量)相耦合物理机制的研究被列为二十一世纪需要解决的自然科学难题之一.

宋贯一(1991)发现,日-地间存在着一种结构奇特且有点神秘的天然“轧机”,尽管该“轧机”与人们在金属塑性压力加工中使用的轧机形态上迥然不同,但结构及原理则是相同的. 该“轧机”的主要结构特征是:

1) 地球自转.地球是一个实体(不包括大气圈),它相对太阳作自转运动,转动方向为由西向东.在这个天然“轧机”的机制中,可把地球当做一个由西向东(逆时针方向)转动的球形“轧辊”,称“轧辊A”,转动周期是一天(一昼夜).

2) 地球公转.地球绕太阳公转,公转的轨迹是一个椭圆轨道,依此轨迹边界画作一个椭球体,这个椭球体可以看做是充满光子的实体(它的神秘之处是,该实体看似无踪无型,但可以与所接触到的任何物体实现无缝耦合对接,并提供压力,起到实体的作用).在这个天然“轧机”的机制中,可把这个椭球体当做一个由东向西(顺时针方向)转动的“轧辊”,称“轧辊B”,转动周期是一年.

3) 依据地球的内部分层结构特征,地壳与地幔之间形成明显的天然不连续面,即莫霍面.把地壳单独独立出来,地壳则是处于上述两个“轧辊”之间的“轧件”.

4) 天然“轧机”的结构是:两个相互平行且转动方向相反的“轧辊A”和“轧辊B”;“轧件”(地壳)处于两个“轧辊”之间,由地球的自转带入“轧缝”,前进方向与地球自转轴垂直;“轧辊B”与“轧件”接触面是无缝“咬合”(由于地球表面凸凹不平,分布极不规则,这种耦合方式目前人工还做不到),“轧辊B”与“轧件”接触面上的正压力(轧制压力)正是太阳辐射对地壳产生的斥力(光压).此种天然结构形式是实现对地壳进行有效轧制(纵轧)的必要和充分条件.

5) 地壳每天将被“轧制”一遍,自地球形成以来,地壳至少已被轧制1.6×1012遍了,而且这种“轧机”还一直从不歇息地运行着.

太阳的能量(动量)就是通过这种“轧制”式耦合物理机制传递给地球的.它是把太阳光压转化为地壳表面内部水平应力的最合理、最简单、最有效的物理机制.

在天文学的观测中,任一恒星都存在着围绕它进行公转和自转的数量不等的行星,都具备恒星辐射出光子的能量(动量)与它的行星之间形成“轧制”式耦合的客观物理条件.因此可以认为,日-地间天然构成的能量(动量)相耦合的“轧制”式物理机制不只是太阳系所特有的,它应是宇宙中普遍存在的能量(动量)相耦合的物理机制.

1991年宋贯一依据“轧制”式耦合物理机制的原理所产生的地壳“轧展”效应分析,理论上推断出了全球强震能量释放应服从的规律及其控制因素,近一百多年来的实际地震观测资料完全证明了这种全球强震能量释放规律和控制因素的存在,反过来又为日地间“轧制”式耦合物理机制的客观存在提供了有力的证据.

2.2 全球强震(MS≥7.0)能量释放的规律及其控制因素的发现

地震活动(区域性及全球性)规律的研究一直是近代地球科学家所关注的课题,通过它可以为地震成因、地球动力学的力源研究及地震预测等提供重要信息。

宋贯一和杨同林(1991)依据日-地间天然构成的能量(动量)相耦合的“轧制”式物理机制及由该耦合物理机制形成的地壳“轧展”效应推断,地球各纬度带(主要指中、低纬度带)内所含陆地表面积的大小应是该纬度带内强震(MS≥7.0)能量释放的主要控制因素.实际观测资料的统计结果完全验证了上述推断. 这是有地震记录以来,人类首次发现的全球(宏观)强震能量释放的定量控制因素.

由全球强震(MS≥7.0)能量释放的规律及其控制因素的发现可得出如下认识:

1) 地壳运动(包括地震)的力源(宋贯一和杨同林,1991;宋贯一,1999)是来自于太阳,其媒介粒子就是光子.太阳辐射光子作用到地球表面后,由于地壳表面约为70%的海洋(液体)所覆盖,液体是不能被“轧制”的.所以,地球接受到的70%的能量(动量)不能被日地间天然形成的“轧制”式耦合物理机制所利用,而被海洋吸收和消耗掉了;由于陆地是固体(弹塑体),固体是可以被“轧制”的.所以,地球接受到的全部太阳辐射能量(动量)仅有30%为日-地间天然构成的能量(动量)相耦合的“轧制”式物理机制所利用.

2) 太阳对系内的任一物体(包括行星及星际物质)均产生(太阳光压)斥力,斥力的大小跟太阳光子辐射到任一物体表面上的面积(S)成正比,跟以太阳与物体之间距离(R)为半径的体积($\frac{4}{3}$πR3)成反比,与物体对光子的平均反射率有关,与两物体的质量大小、物理状态及化学结构本质无关.

2.3 日-地间能量(动量)相耦合的“摇摆”式物理机制的发现宋贯一(1992)发现,在地球的自转、公转运动中,由于黄、赤交角的存在和陆地表面积在北、南半球的不平衡分布,在一回归年的时段,北、南半球接受到的太阳光压斥力相对赤道产生不相等的光压矩,激发自转轴摇摆(晃动),揭示出了日-地间天然形成的能量(动量)相耦合的“摇摆”式物理机制.

地球的自转和公转及黄、赤交角的存在,不是人们通常所理解的只有运动学的意义,它的背后隐藏着更深层的奥秘: 即地球的自转和公转及黄、赤交角的存在是地球自身有效地接受来自太阳的能量(动量)的客观需要,它是地球自身能够“活着”(宋贯一,2008)及生存下去的必要及充分条件.如同有机生命(包括植物、动物)为了“活”下去必须天生具备吸收外部能量的消化器官一样.仅从“生命”的角度来看,自然界不但存在有机生命,相应的无机物生命也是存在的. 日-地间能量(动量)相耦合的“轧制”式及“摇摆”式物理机制的发现,初步揭开了自然界存在无机生命的实体表现形式,它可能是宇宙中存在的最简单、最合理、最有效、最普遍及最和谐的原始“生命”结构形式.

日-地间能量(动量)相耦合的“摇摆”式物理机制的发现,不但揭示出了地球核-幔交界获得太阳能量(动量)的原因,而且还引导宋贯一等(2006)终于找到了近三百多年来天文学家和地球物理学家渴望找到的能激发自转轴摆动导致产生极移的那种激发源.

2.4 太阳光压P1和P2的发现

1891年美国天文学家钱德勒(S.C.Chandler)根据200多年来所积累的极移运动观测资料的分析,发现极移谱的特征具有两个主峰,一个位于12 个月左右,另一个在14个月附近,后者被称为著名的钱德勒周期.钱德勒的发现一直刺激着世界上不少有关科学家的神经,寄期望通该问题的解决揭示出地球自转轴相对地壳摆动的奥秘.经过科学家们一百多年来的多方面探索,尽管有不少权威科学家曾经认可过这两个问题已经初步解决了,但没有一位科学家能对极移的本质做出肯定、明确的结论.特别是激发源及成因机制问题,一直处于模糊不清的状态,没有一个统一的、明确的说法,仍然像最初发现时那样,显得既神秘而又无奈.因此,被列为二十一世纪需要解决的自然科学难题之一.

关于极移的12个月左右周期,多数科学家认为它是受大气、海洋、地表水和地下水各自内部及其间的重新分布的激发所致.1916年杰夫瑞斯(H.Jeffreys)首先对上述激发函数作了详细的计算,但定量计算值与观测值的对比却不能令人满意.尽管如此,他们仍然坚持认为,观测与计算结果之间的出入可能是引用激发函数的资料不适当、忽略了一些激发函数及天文观测资料的系统差造成的.基于上述权威专家的表态,致使后来几代人再未对12个月左右的激发源问题进行过质疑及更加深入的研究,导致周年期摆动激发源的研究一直停留在原地的水平.

关于极移14个月附近的周期也是这样,当钱德勒(Chandler,1891)第一个报告极移还有一个428天周期项的第二年,纽康(Newcomb,1892)就宣称这个问题已经解决。声称:钱德勒发现的428天周期就是欧拉(Eular,1765)自由章动周期(欧拉根据刚体自转的分析得出地球的自转极相对于地壳可能作周期为305天的摆动的结论),地球和海洋的屈服就能正好使这个周期从10个月增长到14个月.他还具体指出,其中的四分之一是由于海洋的运动引起的,而其余部分则是由地球的弹性屈服所致.

欧拉的刚体地球模型和边界条件的设定都是一种假定,所谓的欧拉周期仅是一种猜测,欧拉本人也认为305天的周期只是一种可能,其实根本就不存在.遗憾的是,这种未为观测证明的猜测却被误认为真理被当时各国权威专家所接受,导致不少研究者(包括Jeffreys)沿着他们的思路付出了毕生的精力,取得的仅是似是而非的研究成果.即便取得的模拟反演结果与钱德勒周期十分接近,但很难确定它与钱德勒章动有什么关系.

后来的事实(宋贯一等,2006)证明,当初权威专家指出的研究思路与研究方向都错了,所得出的结论与本质相比自然是风马牛不相及!由此看来,对权威专家的迷信,不但起不到促进科学的进步,反而会起到了阻碍科学发展的作用.

宋贯一依据光子的动量特性,沿着太阳光子的行迹终于在2006年发现,当太阳光作用到地球表面之后,基于地壳表面陆地和海洋物理性质对太阳辐射光子反射系数的显著差异(海洋的反射系数约为1%,陆地的平均反射系数约为30%),将会自然地把太阳光压立刻分解为P1和P2两部分: P1为地壳表面陆地和海洋接受到的等值光压;P2为陆地和海洋表面接受到的光压值之差(它只产生于陆地上).实践检验证明(宋贯一等,2006;宋贯一,2009),太阳光压P1和P2 就是近一百年来天文学家和地球物理学家苦心寻求的能激发自转轴相对地壳摆动,周期分别是12个月左右及14个月附近的力源.

太阳光压P1和P2的发现,终于揭开三百多年来覆盖于极移成因难题上的神秘“面纱”,同时也为(光压)斥力相互作用的客观存在增添了新的的证据.

2.5 极移的成因及其运动特征观测到的极移运动轨迹初看上去像是一个不太规则的椭圆形,如果以回归年的时间段去分析,发现每一回归年之后,极移运动轨迹是封不住口的,假如把它的缺口封上,大约还需要一个多月的时间.从直观极移运动轨迹图像看来,观测的极移运动轨迹周期应是13个月左右.

查阅有关极移的历史文献资料,所讨论的内容基本上都是围绕极移功率谱中的两个主峰进行研究的,其中绝大多数是重点讨论钱德勒周期问题;至于这两个主峰之间有没有什么成因的关联,谁也没有研究.长期以来,由于对这两个主峰的成因都没有弄清楚,所以直到二十世纪末期也没有一位天文学家或地球物理学家能够对观测的极移运动轨迹的成因进行过实质性的讨论.

直到太阳光压P1和P2被发现之后,极移本质的面纱才得以解开.2006年宋贯一在《极移的成因及其移动特征》文章中指出:“观测的极移运动轨迹是由P1和P2共同激发的,其周期为395天(13个月,约为365/395≈0.92周/年)”;2009年宋贯一在《天文观测极移运动周期变化的原因解析》一文中进一步指出:“若观测者把地球的质心作为摆动的原点(支点)进行测定,它的运动周期应是403(365+38)±2 天(约13.3个月,0.90周/年);若观测者把激发后自转轴的摆动中心作为摆动的原点(支点)进行测定,它的运动周期应是395(365+30)±2 天(约13.0个月,0.92周/年)”.

2.6 地球自转速度季节性变化的主要原因地球自转速度的变化表现为日长(l.o.d)的变化.在天文观测中,其观测值是日长,而不是自转速度,所以通常都用日长的变化来代表自转速度的变化.日长的变化中,包含有长期变化(世纪期及地质年代的累积)、十年左右的变化、季节性变化(含两年期、周年和半年)及更短周期的变化.在这些变化中,季节性变化最为显著.

地球自转速度季节性变化一直是天文学家和地球物理学家感兴趣的研究课题.当初科学家对于地球自转速度季节性变化原因的理性认识是清晰的,即在角动量不变条件下,转动惯量的变化是地球自转速度季节性变化的根本原因.于是,科学家们几乎把所有能引起质量季节性重新分布的激发函数(如大气环流、地下水、海洋及地震等)都一一考虑到了,所取得的有些结果表面上可以解释季节性的地球自转速度的变化,但很难认定它就是引起自转速度季节性变化的主要激发源.直到1974年,以我国天文学家叶淑华为首的研究团队对历年来上述有关激发函数进行深入研究后断言:“过去所有认为引起地球自转速度季节性变化的激发因素,现在看来都不是主要的.”

地球的自转轴在外力的作用下改变其在空间的位置,一部分的原因是由于角动量的变化,它是一种强迫摆动,如岁差.另一部分的原因是由于地球自身的转动,叫自由摆动(自由章动).对于自由章动,角动量是不变的,但自转轴可以变化.地球自转轴的变化是转动惯量的变化,自转速度的变化或角动量在地球内部重新分布的结果.在自由章动条件下,能激发地球转动惯量变化的因素很多,其中最为主要的、也就是能激发极移的那个因素一直没有找到,所以地球自转速度季节性变化的原因自然也无法解决.

宋贯一等(2006)发现太阳光压P1和P2之后,极移成因的研究才获得了突破性的进展.由于激发极移的那个因素找到了,所以宋贯一于2007年和2011年,连续发表了《地球自转速度年变化》及《地球自转速度季节性变化的主要原因解析》两篇文章.至此,地球自转速度季节性变化的主要因素这一难题才得到圆满解决.

2.7 长期极移的成因观测发现,地极大约每年以0.″002—0.″003的速率向格陵兰方向移动.一般认为,它可能与地球上的海洋、冰冠之间的质量交换和后期的恢复有关.从地质年代的时间尺度来看,古地磁的研究证明自转极相对于大陆已经游遍全球.这种运动,究竟是地极的运动?还是大陆运动?或二者兼而有之,仍无法确定,且无令人信服的理由说明地极漂移必然存在.

从极移的角度分析,极移和长期极移都是自转极相对地壳的运动.长期以来,由于长期极移的年运动速度很小,在年运动幅度达±0.″2左右的极移成因机制一直都弄不清楚的前提下,长期极移的成因问题很少引起人们的关注.

对长期极移本质的认识始于对极移成因问题得到解决之后,如果没有对极移成因思维观念上的突破,长期极移问题可能仍然会长期停留在不知就里的状态.

经宋贯一(2012)的研究,极移的激发时间周期除有一回归年周期(如钱德勒摆动激发周期)外,还存在有为期一天的激发周期,即地球的自转周期.当太阳光照射到昼半球的那一时刻,昼半球的南北半球表面由于接受到的太阳光压相对赤道产生的光压矩的差异,激发自转轴摆动并引起转动惯量的变化,使自转轴产生自由章动(极移),该极移可称瞬时极移.

地球是个椭球体,任一经圈都可以将地球划分为两个半球,当太阳光扫描地球一周(一圈),如果扫描时间以“秒”为单位,扫描地球一周所用时间约为86400s.对比这86400个昼半球的南北两半球构成的瞬时极移振幅差异中,将会把瞬时极移振幅之差是最大的地理坐标趋向凸显出来,这种趋向代表了长期极移的运动方向.尽管每一个周日期激发后,瞬时极移振幅差值很小,但这种趋向将日复一日、年复一年地叠加进行着,长期累积即可凸显出长期极移的移动方向.

经计算,现今长期极移的总体运动方向大致为参考极M沿西经70°~80°向加拿大埃尔斯米尔岛移动.

3 (光压)斥力相互作用理论的提出地球自转学科的研究一般分为三部分:(1)岁差和章动(这里指的是受迫摆动);(2)极移(包括长期极移);(3)日长(l.o.d)的变化. 岁差和章动描述了地球在空间的转动,这是日月引力作用在地球赤道隆起部分的结果;极移是自转轴相对于地壳的运动;日长的变化则是绕瞬时自转轴的自转速率的变化.

近二百多年来,在上述三大部分中,除岁差部分应用牛顿万有引力相互作用已得到圆满解决外,其他两大部分(极移和日长的变化)经过国内外数代科学家的多方探索,几乎把地球上有可能产生的激发函数都一一考虑到了,但主要激发因素一直没有解决,并遗留下一系列科学难题.因此,有些学者认为,现今人们所掌握的自然知识仍然是有限的,要想解决上述一系列科学难题,寄希望于对自然界新的自然力的发现及新的科学理论的建立.

1991年,宋贯一发现太阳光压、地球的自转与公转组成了一套天然的日-地间能量(动量)相耦合的“轧制”式物理机制,由此机制发现太阳光压才是控制全球地震能量释放的主要力源.其后,陆续又发现太阳光压是地壳运动(1999)的力源、是极移(1992,2006)、地球自转速度季节性变化(2007,2011)和长期极移(2008a,2012)的激发源等.

对上述一系列研究成果分析表明,贯穿于这一系列研究成果的主线是太阳(光压)斥力相互作用,它是取得上述一系列研究成果的关键,也为(光压)斥力相互作用这一自然力的客观存在提供了一连串的证据链条.于是宋贯一(2008b)年在《“活着”的地球》一文中,首次提出了“光压”斥力作用这个词,指出:“(光压)斥力作用是普遍存在的,它与万有引力作用构成了相互依存的两个对立面,它们之间的对立与统一构成了和谐一致的自然界.日-地间天然形成的能量(动量)相耦合的“轧制”式和“摇摆”式物理机制的发现与实践证实,为自然界星际(恒星与行星)尺度间的斥力作用普遍存在提供了重要证据,这是自牛顿发现万有引力之后,首次对宇宙中星际间存在的“反引力”作用这一宏观自然现象的揭示.”

2012年,宋贯一发表了《“光压”斥力相互作用在自然界客观存在的宏观证据》一文,正式提出了“光压”斥力相互作用理论.

4 (光压)斥力相互作用的数学原理 4.1 (光压)斥力相互作用的数学表达式物理学的概念,相当多的是数量的概念,更确切地说是由数量表示的概念.因此,这些概念也称作物理量,它们是可以用实验的方法测量出具体数值的大小.正是因为物理概念的定量特征,物理概念之间的关系只能用数学公式来表示.按爱因斯坦的看法: “自然界是可以想象到的最简单的数学概念的实际体现.我坚信我们能够用纯数学的构造来发现概念以及把这些概念联系起来的定律,这些概念和定律是理解自然现象的钥匙.”

理论物理学的完整体系是由概念,被认为对这些概念是有效的基本定律,以及用逻辑推理得到的结论这三者所构成的.宋贯一依据光压这一概念,从恒星能量(动量)向太空扩散形式中发现,任一恒星对其系内物体均产生(光压)斥力,斥力作用的大小跟恒星自身每秒钟辐射出的能量( )成正比,跟以恒星与物体之间距离(R)为半径的体积($\frac{4}{3}$πR3)成反比,与两物体的质量大小、物理状态及化学结构本质无关;从全球强震(MS≥7.0)能量释放规律及其控制因素的发现过程中得知,太阳(恒星)对系内的任一物体(包括行星及星际物质)均产生(太阳光压)斥力,斥力的大小跟太阳光子辐射到任一物体表面上的面积(S)成正比,跟以太阳与物体之间距离(R)为半径的体积($\frac{4}{3}$πR3)成反比,与物体表面对光子的平均反射率有关,与两物体的质量大小、物理状态及化学结构本质无关.

对上述定律进行逻辑推理后导出(光压)斥力相互作用的数学表达式(数学原理)为

(光压)斥力相互作用的主要特性是:(1)恒星内部的核聚变是(光压)斥力相互作用的能源,它可辐射到宇宙中的所有物体;(2)能源扩散方式为体扩散,扩散速度为光速;(3)只有排斥力(矢量),斥力方向为以恒星为中心沿恒星与被照射物体两质点连线向外;(4)媒介粒子是光子(其他粒子占比例甚小),其性质稳定,寿命可达无限长;(5)对物体的作用方式是碰撞,通常仅作用于物体的表面;(6)作用力范围为长程力(理论上可达无限远);(7)在通常情况下,只对恒星系内的物体起重要作用.

4.2 运用量纲法则对(光压)斥力相互作用的数学表达式进行检验在物理学计算中,物理量的性质不会因数学运算而有所改变.因此,任何复杂的物理过程中,等式两边的量纲和量纲式必须相等.可以判定,一个正确的物理式一定符合量纲法则,如果违反了量纲法则,那就表明这个关系式一定是错误的.

运用量纲法则判断,上述数学表达式的左方F(力)的量纲式为[LMT-2]; 把右方J(能)的量纲为[L2MT-2],S(面积)量纲为[L2], V(体积)量纲为[L3]代人$\frac{JS}{V}$得出的量纲式为[LMT-2]. 由此证明用逻辑推理导出的(光压)斥力相互作用的数学表达式是成立的.

5 从人造卫星上获得(光压)斥力相互作用存在的证据1957年10月4日,苏联发射了第一颗人造地球卫星,宣告人类进入空间时代.人们对导航卫星的观测得知,卫星在空间受到的摄动力不单有原来就估计到的来自地球的非球形引力、月球的引力及太阳的引力等,还发现另一种摄动力-太阳辐射压力,且卫星轨道高度越高,受到太阳辐射的压力影响越大.随着卫星定位导航系统的发展,太阳辐射压摄动对卫星轨道运动的影响越来越突出,使得卫星的太阳辐射压建模成为当前一个研究的热点(武子谦等,2015).

人造卫星就其质量与体积的大小,在自然界仅仅是一粒极不起眼的尘埃而已,但仍可把它划入宇宙天体的范畴.与其他天体不同的是,人造卫星上安装有无线电应答器,人们通过它可以精确地观测到卫星的运行轨迹.在这么小天体上就能体现到太阳辐射压对其运行轨道的影响,恰恰证明了(光压)斥力相互作用在自然界的普遍及客观存在.

6 结 语6.1 宋贯一经过50多年(1960-2016)研究与探索,发表了《(光压)斥力相互作用理论建立的哲学思维和数学原理》一文,它是哲学与物理学、认识与实践、数学与自然规律完美结合的成果.即用哲学的思维方法去预测和探讨物理学问题、用来自于实践的认识来指导实践、用抽象的纯数学的语言去发现概念以及把这些概念联系起来的自然规律.

6.2 (光压) 斥力相互作用是通过场的相互作用,并表现为力,能使受相互作用的物质的运动状态发生变化. 这种自然力是物质世界的能量(动量)的体现,它反映了物质世界中自然发光体(自然光源)与被辐射物体之间能量(动量)传输的基本关系,它与两物体的质量大小、物理状态及化学结构本质无关.

6.3 (光压) 斥力相互作用的发现,是爱因斯坦(1905)提出光量子假说之后,利用光子的动量特性所取得的又一重要成果.它是人类揭示出的自然界客观存在的第五种物质世界基本关系的表现形式.其他四种物质世界的基本关系表现形式是:(万有)引力相互作用;电磁相互作用;强相互作用和弱相互作用.

6.4 (光压) 斥力相互作用的发现及其数学原理的建立,将会对自然科学诸多领域内的传统理念产生重大的影响.

致 谢 在本文的漫长探索过程中,得到过夏毓亮研究员、王吉易研究员及韩军先生的支持和帮助,作者表示衷心地谢意.

| [1] | SONG Guan-Yi, YANG Tong-Lin. 1991. Evidences for crustal “crushing-extension effect” and its seismic fields[J]. Earthquake (in Chinese), (4): 49-56. |

| [2] | SONG Guan-Yi. 1992a. Discussion on Qiandele nutation[J]. Earthquake (in Chinese), (4): 37-47. |

| [3] | SONG Guan-Yi. 1992b. Crustal “Rolling-extending effect” and sea-floor spreading and continental drift[J]. Earthquake (in Chinese), (1): 41-47. |

| [4] | SONG Guan-Yi. 2008a. The cause of the long-term polar movement[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 23(4): 1063-1070. |

| [5] | SONG Guan-Yi. 2008b. Living Earth [J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 23(5): 1460-1469. |

| [6] | SONG Guan-Yi. 2009. Analysis on the observed astronomical periodic changes of polar motion[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 24(5): 1652-1659, doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2009.05.014. |

| [7] | SONG Guan-Yi. 2011. Solutions on seasonal transformation of the velocity of Earth rotation [J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 26(2): 450-455, doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2011.02.008. |

| [8] | SONG Guan-Yi. 2012a. Macro evidence of objective reality of the (light pressure)repulsive force interaction in nature [J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 27(2): 398-403, doi: 10.6038/j.issn.1004-2903.2012.02.002. |

| [9] | SONG Guan-Yi. 2012b. Displacement direction of secular polar motion and the mystery of central axis shifting in Beijing[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 27(5): 1995-2001, doi: 10.6038/j.issn.1004-2903.2012.05.021. |

| [10] | SONG Guan-Yi. 2014. Solutions on the key puzzles left from the science of the earth rotation[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 29(1): 4-14, doi: 10.6038/pg20140102. |

| [11] | SONG Guan-Yi. 2015. The interaction of (Solar light pressure) repulsion is the Key to resolve the puzzles of the origin of earth dynamics [J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 30(3): 996-1001, doi: 10.6038/pg20150302. |

| [12] | SONG Guan-Yi, CAO Zhi-Cheng, WANG Ji-Yi, et al. 2007. The annual variation of the earth's rotation speed[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 22(4): 1225-1228. |

| [13] | SONG Guan-Yi, WANG Ji-Yi, CAO Zhi-Cheng, et al. 2006. The cause of polar movement and its characteristics[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 21(2): 416-425. |

| [14] | SONG Guan-Yi, YANG Tong-Lin. 1995. Controlling function of “rolling effect” to the geographic distribution of the global great earthquakes[J]. Seismological and Geomagnetic Observation and Research (in Chinese), (3): 62-67. |

| [15] | SONG Guan-Yi. 1996. Crustal “Rolling-extending effect” and crustal movement[J]. Chinese Geology (in Chinese), (6): 25-26. |

| [16] | SONG Guan-Yi. 1998. On explanation of earthquake genesis based on crustal “rolling-extending effect”[J]. Earthquake (in Chinese), (1): 89-96. |

| [17] | SONG Guan-Yi. 1999. Solar energy (or momentum) is force source of crustal movement [J]. Earth Science-Journal of China University of Geosciences (in Chinese), 24(6): 601-606. |

| [18] | WU Zi-Qian, SONG Shu-Li, ZHOU Wei-Li, et al. 2015. Research progress of Solar radiation pressure model for navigation satellite[J]. Advances in Earth Science (in Chinese), 2015, 30(4): 495-504, doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.2015.04.0495. |

| [19] | 宋贯一, 杨同林. 1991. 地壳“轧展效应”及其地震方面的证据[J]. 地震, (4): 49-56. |

| [20] | 宋贯一. 1992a. 关于钱德勒章动的探讨[J]. 地震, (4): 37-47. |

| [21] | 宋贯一. 1992b. 地壳“轧展效应”与海底扩张及大陆漂移[J]. 地震, (1): 41-47. |

| [22] | 宋贯一. 2008a. 长期极移的成因[J]. 地球物理学进展, 23(4): 1063-1070. |

| [23] | 宋贯一. 2008b. “活着”的地球[J]. 地球物理学进展, 23(5): 1460-1469. |

| [24] | 宋贯一. 2009. 天文观测极移运动周期变化的原因解析[J]. 地球物理学进展, 24(5): 1652-1659, doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2009.05.014. |

| [25] | 宋贯一. 2011. 地球自转速度季节性变化的主要原因解析[J]. 地球物理学进展, 26(2): 450-455, doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2011.02.008. |

| [26] | 宋贯一. 2012a. (光压)斥力相互作用在自然界客观存在的宏观证据[J]. 地球物理学进展, 27(2): 398-403, doi: 10.6038/j.issn.1004-2903.2012.02.002. |

| [27] | 宋贯一. 2012b. 长期极移的移动方向及北京中轴线偏移之谜[J]. 地球物理学进展, 27(5): 1995-2001, doi: 10.6038/j.issn.1004-2903.2012.05.021. |

| [28] | 宋贯一. 2014. 地球自转学科中遗留若干主要难题的解析[J]. 地球物理学进展, 29(1): 4-14, doi: 10.6038/pg20140102. |

| [29] | 宋贯一. 2015. (太阳光压)斥力相互作用是解开地球动力学力源奥秘的钥匙[J]. 地球物理学进展, 30(3): 996-1001, doi: 10.6038/pg20150302. |

| [30] | 宋贯一, 曹志成, 王吉易, 等. 2007. 地球自转速度的年变化[J]. 地球物理学进展, 22(4): 1225-1228. |

| [31] | 宋贯一, 王吉易, 曹志成, 等. 2006. 极移的成因及其移动特征[J]. 地球物理学进展21(2): 416-425 . |

| [32] | 宋贯一, 杨同林. 1995. 地壳“轧展效应”对全球强震群体活动地理分布的控制作用[J]. 地震地磁观测与研究, (3): 62-67. |

| [33] | 宋贯一. 1996. 地壳“轧展”效应与地壳运动[J]. 中国地质, (6): 25-26. |

| [34] | 宋贯一. 1998. 地壳“轧展”效应对地震成因的解释[J]. 地震, (1): 89-96. |

| [35] | 宋贯一. 1999. 太阳能量(或动量)是地壳运动的力源[J]. 地球科学—中国地质大学学报, 24(6): 601-606. |

| [36] | 武子谦, 宋淑丽, 周伟莉, 等. 2015. 导航卫星太阳辐射压模型研究进展[J]. 地球科学进展, 30(4): 495-504, doi: 10.11867/j.issn.1001-8116.2015.04.0495. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31