2. 南京师范大学地理科学学院, 南京 210046;

3. 中科院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验, 南京 210008

2. College of Geography, Nanjing Normal University, Nanjing 210046, China;

3. State Key Laboratory of Lake Science and Environment, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008, China

“太阳系可作为一个孤立的力学子系统建立内部天体的动力学关系”(赵铭,2012).Jose(1965)根据整个太阳系的角动量守恒,探讨了太阳绕转角动量的变化.就整个太阳系而言,其“绝对方向”是不可观测的,而“由假定空间的‘绝对方向’的不可观测性,我们可以导出转动不变性,并得到角动量守恒(李政道,2000).整个太阳系的角动量视为守恒,可得到

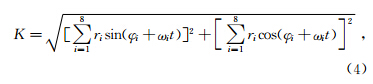

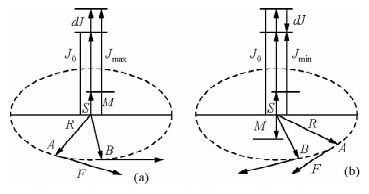

即太阳自转和太阳绕太阳系质心绕转的角动量之和守恒.根据刘复刚等(2013a)创建的行星会合指数(K)运动学方程(4)式得到的图 1可知,太阳系质心(C)和太阳质心(S)多半是不重合的.这说明每个行星绕太阳系质心的轨道角动量瞬时不守恒.然而,整个行星系统的轨道角动量则是守恒的.因为太阳系质心(C)始终位于行星系质心(P)和太阳质心(S)的连线上,这说明行星系质心(P)始终在引力中心太阳(S)的引力作用线上,即P的绕转轨道半径方向始终和太阳引力方向平行,所以整个行星系统轨道角动量瞬时守恒.

其中,K/ri/φi/ωi分别为行星会合指数(K≥0)、以各自行星质量为权重的平均轨道半径、行星初始日心经度和平均角速度.

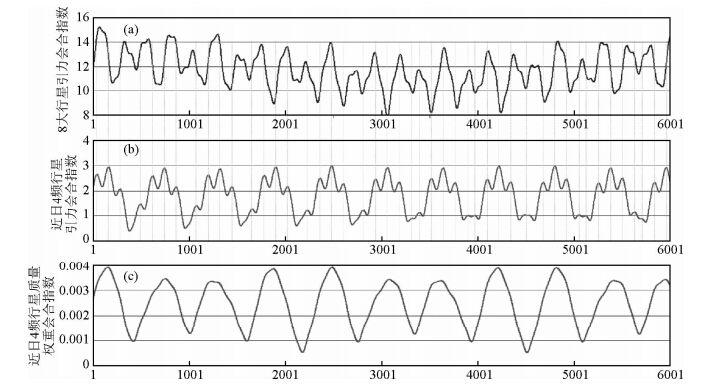

由于近日4颗行星的质量权重太小,所以太阳轨道运动特征主要是由远日4颗大质量行星所决定,即4颗大质量行星的会合指数图像与整个行星系统会合指数图像相同,如图 1.

| 图 1 行星系统质心绕日不动点运动轨迹图像(纵坐标为行星会合指数K,原点为2000年,横坐标为过去距2000年的时间间隔)(该图像特征亦可视为太阳绕太阳系质心绕转的运动轨迹图像.但横坐标时间单位步长为1.11518年(刘复刚等,2014);其纵坐标放大了746.153倍.)Fig. 1 The path of planetary system mass center orbiting the fixed point of the Sun(vertical coordinate represents K,the origin represents the year of 2000, and the horizontal coordinate represents the time span from the past to the year of 2000AD)(The image also describes the path of the Sun orbiting the mass centre of the solar system. but horizontal coordinate the time unit was 1.11518-year(Liu F G. et al., 2014)The vertical coordinate enlarged 746.153 times) |

太阳(S)绕太阳系质心(C)绕转,而C不是力心,只是太阳绕转运动时力矩的平衡点,且在一个运动周期内太阳轨道运动轨迹不闭合.太阳(S)绕太阳系质心(C)绕转的角动量是随绕转半径Lsc的变化而变化,是不守恒的.S、C、P三质心成直线,一般情况,S和P位于C的两侧.通过图 1可知,S-C之间的距离Lsc具有平均准20年周期的变化规律,即太阳系质心(C)进入太阳本体具有准20年周期(未修正).在太阳系质心进入太阳本体时,太阳轨道运动的绕转半径不断缩小以致出现等于0的情况.当S和C二质心重合时,即JSC=0,此时太阳只有自转没有公转.因JS+JSC=const,所以太阳自转角动量增大,这说明太阳自转角动量和轨道角动量的构成比例是变化的.因此太阳系质心(C)进入和移出太阳本体的过程中必然伴随太阳绕转角动量和太阳自转角动量之间的转换.虽然JS+JSC只占不到JT的0.6%(0.579%)(戴文赛,1979),但这足以导致太阳自转速度的变化.因为太阳的绕转运动有近半程是叠加到太阳自转运动之上,所以太阳轨道运动是不完整的绕转运动.

刘复刚和王建(2014)求证了太阳(S)绕太阳系质心(C)绕转的真正周期是22.1826年.如果要用行星会合指数(K)指代太阳轨道运动,就需将横坐标的时间单位乘以修正系数1.11518(22.1826/19.8915),这时的太阳轨道运动轨迹才是与时间序列对应的真实情况.

1 太阳自转角动量变化受到准22.20年周期的旋转切向力作用

如果刚体球自转角动量守恒,则dJ/dt=M=0(J是角动量,M 为转动力矩),此时刚体球自转不受外力影响或所受外力的合力为零.因为当行星会合指数K有极大值时,太阳(S)绕太阳系质心(C)绕转的角动量也达到极大值,而在行星系统处在最大背离程度时K≈0,这时对应的太阳绕转半径Lsc≈0,从而导致太阳绕转角动量近似为零,并将之前的绕转角动量全部(或部分)转换给了太阳自转角动量,所以太阳绕转角动量和自转角动量各自不守恒.太阳系中,行星与太阳的相互位置关系变化,导致了太阳绕转轨道半径显著的变化,从而造成太阳自转角动量的变化.太阳自转的转动惯量 I几乎没有改变,且J=Iω,这样就必然导致太阳自转角速度ω发生变化.

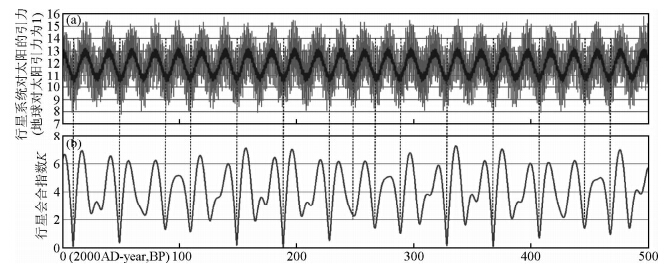

在太阳绕太阳系质心运转的22.1826年周期中,太阳系质心向太阳本体旋进的约1/2周期是太阳自转加速期(刘复刚等,2013a,b,c).这是因为:当行星系统处于最大相背离程度时,太阳自转获得了太阳绕转的轨道角动量,这是导致其自转角动量增大的原因.这一过程太阳自转角动量的变化是大于零的,从而有

| 图 2(a)行星系统处于最大相背离状态,太阳自转角动量增加,按右手法则,太阳受到逆时针方向的作用力;(b)行星系统处于最大会合状态,太阳自转角动量减小,按右手法则,太阳受到顺时针方向的作用力Fig. 2(a)Planets in the maximum degree of departure state; the angular momentum of the Sun rotation increases. According to right-h and rule,the Sun is under counterclockwise force;(b)Planets in the maximum degree of rendezvous state; the angular momentum of the Sun rotation decreases. According to right-h and rule,the Sun is under clockwise force. |

太阳系质心(C)逐渐从太阳本体(S)旋出的过程,太阳自转角动量逐渐减少(因太阳形状没有变化),必然导致太阳自转速度(ω)逐渐减小,这一过程太阳自转角动量变化是小于零的,从而有

式(6)中向量d J和M 的方向相同,由于d J<0,所以J和M 的方向相反,故此过程必有与旋进时相反的作用力 F 存在(根据右手螺旋法则),如图 2中(b)图.这时力 F 呈顺时针方向,且呈现逐渐增大的趋势,直至当行星系统到达最大会合程度时,此力 F 值亦达到极大值.

太阳绕太阳系质心旋进—旋出—旋进…的平均22.1826年周期中,由于旋进过程自转角动量的增加,导致了自转角速度增大,理论上当太阳系质心(C)和太阳质心(S)重合时,太阳集中了整个太阳系的全部质量,所以太阳的自身引力随之增大,此时,对应的行星系统外引力最小(木星和其它7颗行星分别处在太阳的两侧),这时太阳自转受到逆时针方向作用力的影响达到极大值状态.反之,当太阳系质心从太阳本体中旋出的过程,由于自转角动量和自身引力相对减小,导致了自转角速度减小.这时对应的行星系统外 引力作用达到极大值(8大行星会合于太阳的一侧),这时太阳自转受到顺时针方向作用力的影响也逐渐达到极大值状态.

据此分析发现,在太阳绕太阳系质心绕转的准22.20年周期中,平均每隔11.10年太阳的自转运动受到方向完全相反的作用力影响,其方向沿行星绕转的平均轨道面(近似于太阳赤道面,太阳自转轴和太阳系不动面有5°56′的交角(戴文赛,1979))或与太阳赤纬相切方向(这个力暂且称为旋转切向力).当木星和其它行星的日心黄经相等或相差180°时,即行星与太阳近似成直线排列时,这种旋转切向力达到极值状态.这种方向相反的作用力其量值远远超出行星对太阳引潮力的量值,因为“在太阳中心至太阳系质心的距离偏离最大时(即偏离为1%日地距离时)太阳中心绕太阳系质心的旋转角动量可达4.53×1047(g·cm2/s),相当于太阳自转角动量(1.63×1048 g·cm2/s)的1/4”(任振球,1990).所以理论上,太阳极大绕转角动量全部转化为太阳自转角动量,会导致太阳自转角速度最大变化量达到太阳平均自转速度的1/4.因此造成太阳黑子和表层大气运动变化也具有准22.20年周期的运动规律.

| | 表 1 太阳系8大行星对太阳引力对比(地球对日引力为一个单位) Table 1 comparison of the solar gravity to eight planets of solar system(the gravity of the earth to the sun is counted as one unit) |

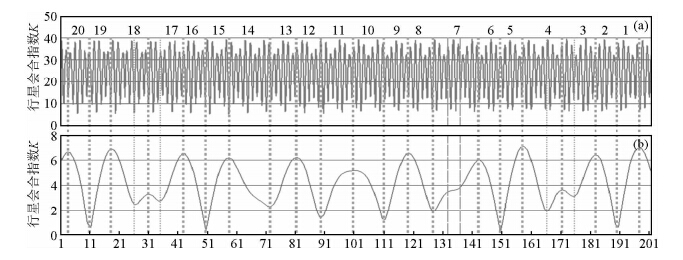

图 3是根据表 1中各行星对太阳引力值代入K方程得到的图像,它给出了行星系统对太阳引力和太阳绕太阳系质心运转轨迹按时间坐标轴的对比.

图 3中(a)图黑实线为10年滑动平均,在500年时间跨度上具有稳定的20年周期,且与(b)图存在很好对应关系,尤其是处于高度相背离状态下对应的更为一致,如图 3中竖虚线所示.(a)图中的上(峰值)下(谷值)极值(行星系统对太阳的引力)对应(b)图中太阳绕太阳系质心绕转轨迹的极值状态,所以此时太阳绕转轨迹的径向加速度为零,其绕转运动加速度变率的周期约为10年,但太阳受行星系统引力作用的周期(绕太阳不动点)是20年.两者经过修正系数修正后分别约为11.10年和22.20年.图(b)中K指代的太阳运动轨迹从右向左上升的过程,是太阳受到行星系统外引力作用由小到大,直至最大,这一过程对应太阳自转角速度的由极大值到极小值的过程.而轨迹从右向左下降过程则刚好相反(行星高度会合时,相对太阳而言受到的外引力具有极大值,太阳绕转运动的径向半径也达到极大值,径向加速度为零;高度相背离时,太阳受到的外引力具有极小值,太阳绕转半径也达到极小值,径向加速度亦为零).

| 图 3(a)图和(b)图都是以0.1年为时间步长分别建立的行星系统对太阳引力和太阳绕太阳系质心500年时间跨度(以行星系质心绕太阳系质心轨迹代之)运转轨迹的对比.(地球对太阳引力为1个单位)Fig. 3(a) and (b)are revolving track images of the gravity of planetary system to the Sun and the sun around the mass center of solar system with 500 years span,respectively,both of which are established based on the time step length of 0.1 years.(the Earth to the Sun's gravity as a unit) |

Tlatov(2007)研究表明,太阳自转和太阳活动具有准22年周期变化,并认为其产生的原因是由于太阳大气受到22年周期性扭转力矩的摆动所致,但他没给出造成这种摆动的作用力及其产生原因.当把近日4颗小质量的行星会合指数图像单独绘出来,并与远日4颗大质量行星的会合指数图像进行比对发现:行星系统远日4颗大质量行星和近日4颗小质量行星对太阳引力的合力沿太阳绕转轨道半径垂直方向的分力,具有准22年周期性变化,而且该力的方向就是沿太阳旋转运动轨迹的切向方向.

因为行星系统对太阳引力的极大值与行星高度会合的相位一致,如图 3的对应关系.所以近日4颗小质量行星的会合指数也指代小质量行星整体上对太阳引力的综合影响.图 4中(a)图中的奇(偶)数所代表的近日4颗小质量行星会合指数具有极大值,它对应(b)图会合指数由极大(小)值到极小(大)值的过程.这时奇(偶)数所对应的相位落后于(超前于)(b)图中会合指数极大值,超前(落后于)会合指数极小值,如图 5中的B(A)位置.

| 图 4 近日4颗小质量行星会合指数(a)与远日4颗大质量行星会合指数(b)比较 横坐标时间单位为年(B.P.),起点为2000年1月1日12时.(a)图会合指数K放大1000倍Fig. 4 Comparisons of the planetary rendezvous exponential equation between 4 small planets nearby the Sun and 4 huge planets far away from the SunThe horizontal ordinate represents the time(year),the starting point from 12:00,Jan. 12000,The value of K of Fig.(a)was magnified 1,000 times |

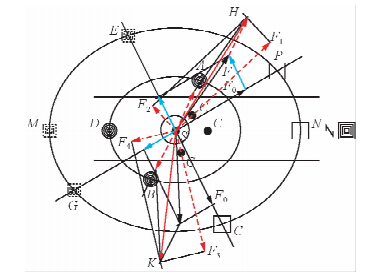

| 图 5 近日4颗小质量行星和远日4颗大质量行星对太阳的引力作用模式图Fig. 5 The ideograph of the gravitation to the Sun produced by 4 small quality planets nearby the Sun and 4 huge planets far away from the Sun |

图 5中最外边的椭圆是远日4颗大质量行星中最大的行星木星的质量权重半径.因为整个太阳系的质心(C)是由太阳(S)和远日4颗大质量行星的质心所决定的,当远日4颗大质量行星高度会合时,用N右侧的正方形相嵌套的图形表示.这时太阳系的质心(C)距离太阳最远.当行星系统除木星外其余7颗行星位于和木星日心经度相差近180°时,太阳系质心(C)与太阳质心(S)重合(因为它们的质量权重半径之和约等于木星的质量权重半径(刘复刚等,2013a),如图 5中N—S—M位置(状态).

根据图 4中近日4颗小质量行星几次高度会合时,会合指数所呈现的相位正位于行星系统会合指数极大值和极小值之间.就平均状态而言,这时相当于木星本身会合指数和其它3颗大质量行星(这里把土星、海王星和天王星看成质量聚集在一起的一颗大行星)的会合指数之间与太阳质心成近似90°的夹角,如图 5中的∠PSE和∠CSG.虽然在近日4颗行星高度会合都集中在木星和其它远日3颗行星(主要是土星)成90°的夹角的范围之内,但是A、B两处的相位一个是在木星之前一个是在木星之后,正因为这样的位置关系造成行星系统对太阳的引力作用,使得太阳的轨道运动出现加速和减速的变化.分析如下:

木星对太阳的引力F0(11.76个引力单位)最大,这种引力作用维持整个太阳系的稳定性.首先考虑a位于∠PSE范围内,远日4颗行星对太阳的引力之和为 F=F0+F SE(如图 5中的黑色实箭头所示)向量;近日4颗行星对太阳的引力和为 F SA向量.整个行星系统对太阳的引力为红色实箭头所示,即向量 F SH= F SA+ F .因为木星是行星系统中质量最大的行星,所以整个太阳系的质心始终是靠近SP的方向线附近,如在∠PSE范围内的C点位置.将 F SH整个行星系统对太阳的引力 F SH分解为两个相互垂直的力 F1和F2.其中F 1是沿SC方向,即沿太阳绕转的径向方向,由于引力 F1方向和绕转半径方向同向,所以F1对太阳的绕转运动不起作用.而F2方向和绕转半径方向垂直,因此它一定影响太阳轨道运动的角速度.因为太阳是绕太阳系质心(C)的逆时针运动,而 F2的方向相对太阳系质心(C)是顺时针方向,所以这就导致了这一过程太阳绕转速度减小,即太阳绕转做减速运动(其实远日4颗大质量的行星也会造成这样的现象).同理,当近日4颗行星会合在∠CSG范围内时,行星系统对太阳的引力作用导致了太阳绕转做加速运动.

因为远日行星的公转速度从木星、土星、天王星到海王星是依次递减的,所以在∠CSG状态下的后续变化是∠CSG的角度越来越大,直至到达MN状态.这时太阳系质心(C)和太阳质心(S)重合或是近似重合,太阳的绕转运动叠加到太阳的自转运动中,这时垂直绕转半径方向的行星系统分力 F3和木星方向的F 4近似成180°方向,而图 4中的近日小质量行星会合指数也处在峰值的极小值状态,这时太阳受到的行星外引力的合力达到最小,致使太阳的自转运动速度达到极大值.而在∠PSE状态下的后续变化是∠PSE的角度越来越小,直至E和P出现重合,这时远日4颗行星会合指数到达了极大值,会出现图 5中N点右侧的状态,这时垂直绕转半径的行星系统分力 F2约等于零,这时对应的近日小质量行星仍然是处在峰值极小值状态,这时太阳处在行星作用的外引力极大值,致使太阳绕转速度达到极小值状态.

在太阳轨道运动22.20年周期中,太阳处在∠PSE和∠CSG状态时分别对应轨道运动的减速期和加速期.这说明太阳22.20年的运动周期中,平均11.10年处于轨道运动加速期,而另11.10年处于轨道运动的减速期.

横坐标单位时间步长设定为1天,发现近日4颗行星的引力会合指数所指代的对太阳引力的主周期和以质量为权重的会合指数周期具有十分准确的对应关系,如图 6中(b)图和(c)图.这充分说明行星会合指数不但可以指代行星系统的会合程度,同时也可指代行星系统对太阳的引力.图 6中的(a)图和(b)图上的细线的对应关系是:(b)图近日4颗行星引力会合指数的极大值所对应的(a)图行星系统对太阳引力的相位关系图总体上和图 4是一致的.但在横坐标时间轴2500~4500天时段内,出现了(b)图中的极大值准确对应(a)图中的极大值或极小值的对应关系.说明该时段太阳轨道运动受到垂直于轨道半径的分力等于零.在太阳绕太阳系质心绕转的22.20年运动周期中,当太阳绕转半径达到极值状态时,沿轨道绕转半径方向的行星系统引力达到极值状态,这时太阳受到垂直于轨道半径方向的分力等于零.所以,图 6中的(b)图极值和(a)图的对应关系是图 4对应关系小时间尺度的反映.因为太阳质心(S)和太阳系质心(C)具有约22.20年近似重合的周期,当太阳绕转运动叠加到太阳自转运动之上时,就会造成太阳自转角速度也具有相应的周期性变化(刘复刚等, 2013a,b).根据图 6中(a)图变化主周期具有约为240天,推断整个太阳系行星系统对太阳引力也具有约8个月的周期变化.因此太阳自转角速度的变化也存在约8个月的周期,这可以看成太阳活动22.20年磁周期的一种扰动,这就解释了大约8个月太阳磁场绕转一次的成因(M.L.库特纳,2005).所以说,太阳的较差自转造成的太阳表面磁力线缠绕的动力作用,应该是源自太阳自转角速度的变化,而这种变化可归结为太阳轨道角动量与自转角动量间的转换和行星系统对太阳的引力作用.这种引力作用的本质,体现在近日行星质心和远日行星质心同太阳位置关系的变化.

| 图 6 行星系统(8行星)对太阳引力周期(a)与近日4颗行星引力会合指数周期(b) 及以质量为权重的近日4颗行星会合指数周期(c)比较(横坐标的单位时间步长为1天)Fig. 6 Comparisons among the gravitational cycle of planetary system(8 planets)to the sun(Fig.(a)) and planetary gravitational rendezvous index cycle of 4 planets nearby(Fig.(b)) and rendezvous Index cycle taking the mass as the weight of 4 planets nearby the Sun(Fig.(c))(the horizontal ordinate represents time and the step is 1day) |

3.1 根据图 3中(a)图和(b)图的对应关系,太阳自转速度极小值对应行星系统的最大外引力;而太阳自转速度极大值对应行星系统的最小外引力.太阳自转角动量的变化,是太阳自转角速度变化的动力学原因.太阳自转速度变化和行星系统对太阳引力变化源自太阳系行星系统中各行星与太阳位置关系变化.地外木星、土星、天王星和海王星4颗大质量行星的位置决定着行星系统质心(P)与太阳(S)的位置关系,因而影响太阳绕太阳系质心绕转的角动量变化,导致太阳自转速度具有准22.20年周期性变化.木星和金星对太阳的引力分别是11.763和1.557个引力单位,土星和地球对太阳的引力分别是1.049和1个引力单位.木星、土星和金星、地球4颗行星的位置关系决定行星系统对太阳引力作用的极值特征,又因为太阳自转轴和太阳系“不动面”(行星系统的平均轨道面)存在5°56″的交角,因此在太阳自转角动量和轨道角动量转换过程中太阳自转轴会发生周期性摆动,这可能是产生太阳具有22年扭转振动的原因.

3.2 木星是太阳系中最大质量的行星,木星和太阳的位置关系构成了太阳系最基本的稳定性,以木星为界,其外的几颗大行星与木星的位置关系(通过太阳的绕转和自转角动量的转换)决定着太阳自转速度变化;其内的几颗行星与木星位置关系决定着对太阳引力的波动.

3.3 太阳绕太阳系质心绕转的准22.20年周期中,平均每隔11.10年太阳自转受到方向完全相反的旋转切向力作用.由此推断,这可能是产生太阳22.20年磁周期的动因之一.而且逆时针方向的旋转切向力与行星系统对太阳引力22.20年周期的极小值对应;顺时针方向的旋转切向力与行星系统对太阳引力22.20年周期的极大值对应.两者的周期都是准22.20年,而且相位一致.由此进一步说明,这两种方向相反的作用力的综合影响是产生太阳具有22.20年扭转振动的重要原因之一.这对Tlatov(2007)提出的太阳存在22年扭转振荡产生的原因可给出合理解释,也为进一步揭示太阳黑子活动22.20年磁周期提供了一条重要途径.

| [1] | A.G.Tlatov. 2007. 22-year variations of the solar rotation and solar activity cycles. Astronomy Letters[J]. 33, 11: 771-779. |

| [2] | Liu F G, Wang J. 2013a. Changes of the planet juncture index and solar revolution cycle around the mass center of the solar system[J]. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 56(5):1457-1466,doi: 10.6038/cjg20130504 |

| [3] | Liu F G, Wang J. 2014. 22 years cycle of the solar revolution round the solar mass center and its relation with the solar activity [J]. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 57(11):3834-3840, doi: 10.6038/cjg20141137. |

| [4] | Liu Fu-gang, Wang Jian, Shang Zhi-yuan, Zheng Yi. 2013b. Study on long-term cyclical rhythm of solar activity [J]. Chinese Journal of progress in Geophysics. (2): 570-578, doi: 10.6038/pg20130205. |

| [5] | Liu Fu gang, Wang Jian, Bai Shi biao, Shang Zhi yuan. 2013c. The planetary motion and the change of 22 year cycle the Sun spin velocity. [J].Progress in Geophys(in Chinese). 28 (4): 1678-1683, doi:10.6038/pg 20130406. |

| [6] | Paul D. Jose. 1965. Sun's Motion and Sunspots [J]. the Astronomical Journal, 70(3): 193-200. |

| [7] | M.L.库特纳[美](萧耐园,胡方浩译)2005. 天文学:物理学新视野[M]. 湖南科学技术出版社, 110-111. |

| [8] | 李政道著(朱允伦, 柳怀祖编)2000. 对称与不对称[M]. 清华大学出版社&暨南大学出版社, 24. |

| [9] | 刘复刚, 王建.2013a. 行星会合指数变化与太阳绕太阳系质心运转的周期.地球物理学报, 56(5):1457-1466, doi: 10.6038/cjg20130504 |

| [10] | 刘复刚, 王建.2014. 太阳绕太阳系质心运动22年周期及其与太阳活动的联系.地球物理学报, 57(11):3834-3840, doi: 10.6038/cjg20141137. |

| [11] | 刘复刚,王建,商志远,郑一. 2013b. 太阳轨道运动长周期性韵律的成因[J].地球物理学进展, (2): 570-578, doi: 10.6038/pg20130205. |

| [12] | 刘复刚, 王建, 白世彪, 商志远.2013c. 行星运动与太阳自转角速度22年周期变化.地球物理学进展, 28(4): 1678-1683,doi:10.6038/pg20130406. |

| [13] | 任振球. 1990. 《全球变化——地球四大圈层异常变化及其天文成因》[M]. 科学出版社, 23,105. |

| [14] | 赵铭著. 2012. 天体测量学导论(第2版)[M]. 中国科学技术出版社, 357. |

| [14] | 戴文赛. 1979. 太阳系演化学(上册)[M]. 上海科学技术出版社,22-23 . |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30