由中国石油学会(CPS)与美国勘探地球物理学家学会(SEG)联合举办的“CPS/SEG北京2014国际地球物理会议暨展览”,于2014年4月21-24日在北京国际会议中心(BICC)举行.

此次会议通过专题研讨会、技术论坛、高峰论坛、学术论文交流、新技术、新产品推介会、SEG学生挑战杯等一系列活动,为广大地球物理工作者提供学习和交流的国际平台.会议设有5个分会场进行学术交流,内容涉及石油天然气勘探开发的地球物理资料采集、数据处理、综合解释、地震模拟和反演、油藏描述、井中地球物理、岩石物理、4D/时移地震、油藏监测、非常规能源勘探开发、微地震和无源地震、裂缝油藏勘探、近地表地球物理、电磁勘探技术、勘探数据分析管理、地球物理仪器和装备、勘探史例、多波多分量地震勘探等相关专题.会议正式录用论文338篇(口头报告242篇,张贴报告96篇),其中资料采集53篇,数据处理35篇,地震资料属性分析与解释37篇,开发地球物理11篇,成像技术45篇,多波多分量地震勘探10篇,油藏描述24篇,速度建模27篇,模拟与反演38篇,近地表地球物理10篇,重磁电方法8篇,非常规油气及裂缝油藏23篇,井中地球物理专题介绍9篇,其他方法8篇.

下面就会议发表和报道的学术论文,分地震资料采集、常规处理、解释与反演、复杂构造成像、井中地球物理与非常规地球物理等方面对涉及到的关键和创新技术进行概述. 2 地震技术创新与进步 2.1 地震采集技术

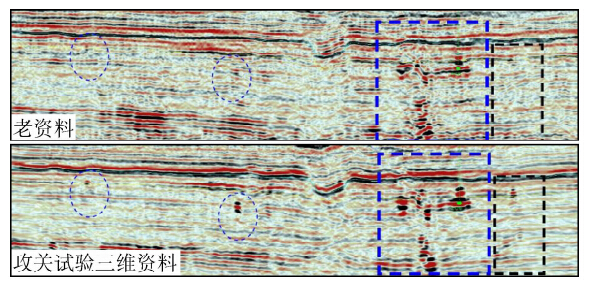

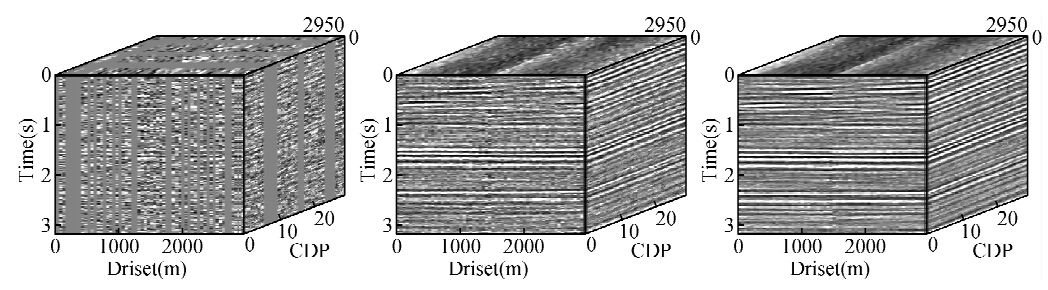

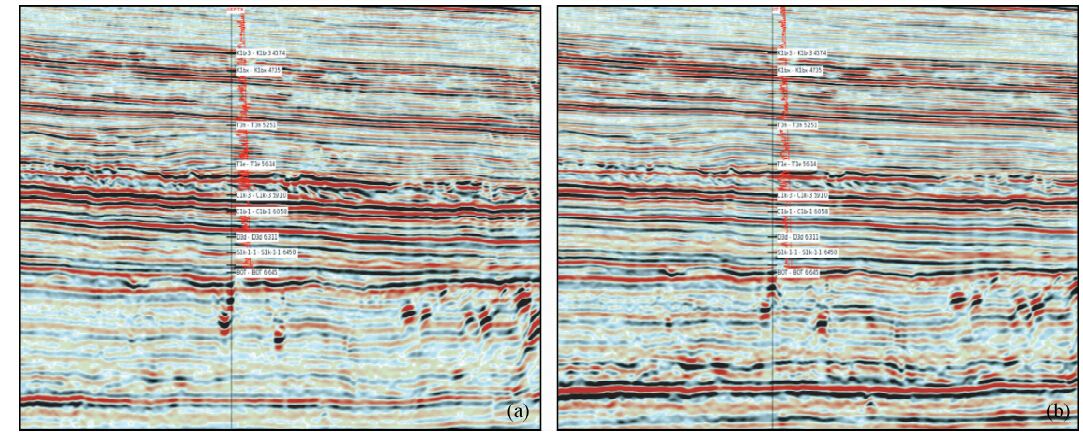

采集技术是为后续地震数据处理准备高信噪比、高分辨率数据的重要环节,包括陆地与海洋地震资料采集两方面(丁建荣等,2007;王建民等,2007).其中年会关于陆地采集的主要包括灰岩出露区、黄河入海口、山地、沙漠碳酸盐岩等特殊地区的资料采集.中国石油东方地球物理公司的张岩等针对塔中地区碳酸盐岩储层主要以缝洞型为主,非均质性强的情况,设计三维观测系统时采用了建立三维数学模型、波动方程正演分析、炮道密度、覆盖次数、线距等关键参数量化分析等技术手段.图 1为新、老三维资料对比图,分析可知新资料成像的构造细节更加丰富、清晰;断裂特征更加明显,“串珠”状储层更易于识别.

| 图 1 碳酸岩地区新老资料叠前时间偏移剖面对比 Fig. 1 Comparison of past and current pre-stack time migration section in carbonate region |

中国石化地球物理公司胜利分公司的陈吴金等通过射线和波动方程模拟、试验分析,得到了面元尺寸、覆盖次数、炮检距等较合理的观测参数,应用岩石取芯、微测井、地质雷达和高密度电法提高了表层结构调查精度,应用新型高爆速炸药,通过多井组合、平行地表谐振面激发等技术,增强了地震波下传能量.中国石油集团东方地球物理公司的何宝庆等根据工区内近地表信息和地下地质构造,建立深度域地质模型,并离散为网格模型,使用小道间距,长偏移距观测系统进行弹性波正演模拟,记录其地表Z分量,按偏移距排列成模型道集.并根据实际观测系统炮检点的相对关系和组合图形,从模型道中搜索相对应的地震道,并进行叠加就得到了组合地震记录.长江大学的姜福豪等根据目前已有研究,在时间与空间方向均得到连续均匀采样的基础上基于角度域N维理念提出包含时间t在内的N+1维空间连续均匀采样思想,同时基于目前高密度地震采集技术提出一种采用环形观测系统实现对N维波场进行连续采样的折中方案,采用观测系统反演设计思路,对这种方案进行了分析,表明所提出的环形观测系统较常规正交观测系统更具技术优势.中国地质大学的雷雄等在双聚焦成像原理的基础上,致力于研究采集脚印大小与观测系统采集参数之间的定量关系,从而为观测系统设计提供指导.实验数据表明按该方法规律设计的观测系统能较好地避免采集脚印对属性切片技术的干扰.新疆油田勘探开发研究院的杜娟等提出一种基于随机采样理论和傅立叶变换理论的定量评价随机采集观测系统的方法,对采集成本与数据质量定量的观测系统评价结果.该方法通过分析推导,得出地震数据空间采样功率谱和噪音与信号比(N/S)的定量关系,为下步勘探部署提供了理论依据.

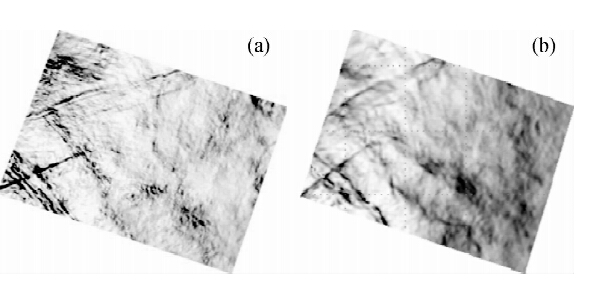

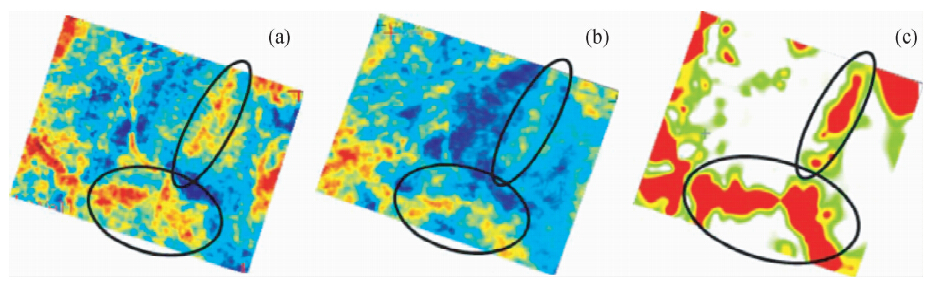

中国石化石油工程地球物理有限公司的张志锋等对三分量检波器埋置方位误差判别方法进行了探索,依据波的偏振理论,对波通过空间记录点时质点振动轨迹的形状和方向性进行了研究,通过矢端图来重构检波器位置的质点运动轨迹,从而肯定了描述三分量检波器位置的质点运动轨迹在理论上是可行的.大庆油田的王玉华在大庆油田首次开展了国内陆上最高密度超万道数字检波器三维地震勘探试验,研制了冬季冻土层数字检波器埋置方法.图 2为高密度资料和常规资料在目的油层组的相干体,高密度资料对断层细节的刻画更清楚.图 3为二者在目的层的属性和井资料的砂岩分布对比,高密度资料对砂体形态和细节的描述与井的砂岩分布更符合.

| 图 2 高密度资料油层组顶界面相干体(a)和 常规资料相干体(b)的对比 Fig. 2 Comparison between high density data oil layer top interface coherence cube(a) and conventional coherence cube(b) |

| 图 3 高密度资料在目的层的振幅属性(a),常规资料振幅属性(b)和砂岩分布(c)对比 Fig. 3 Comparison between high density data target layer amplitude attribute(a), conventional data amplitude attribute(b) and s and stone distribution(c) |

针对海上地震勘探一般使用的气枪或气枪阵列,中国石油东方地球物理公司大港物探处的曹明强等从气枪阵列远场子波频谱特性的角度出发,引入三维极坐标系,综合考虑气枪阵列的空间布局,以及虚反射的影响,推导了气枪阵列子波方向性的计算方法.牛宏轩等提出一种电缆沉放动态模拟技术,通过对真实海况下的电缆沉放运动进行数值模拟,得到电缆落在海底的位置,计算出电缆在海面的放缆轨迹.另外海上地震勘探中,鬼波的压制十分必要,同济大学的王永强等在编码与解码的框架下,通过引入二次源构建出新的基于编码思想的正问题,相应的解码即鬼波的压制则是一个反问题,提出了一种估计编码矩阵的策略,将鬼波的压制转变成一个线性反问题.

动态滑动扫描是一种新的地震资料采集方法,它是交替扫描、滑动扫描、DS3和DS4技术的结合.东方地球物理公司大港物探处的刘义等将其应用于多组震源大道数跨线束地震资料采集,通过试验分析建立滑动时间及相应的距离要求之间的关系.东方地球物理公司的曹务祥等通过方法研究和程序设计,根据不同可控震源的台数和扫描次数,以条件数的大小和特征值的分布特点作为选择的依据,计算给出了最佳的扫描相位编码矩阵.中国石油东方地球物理公司吐哈物探处的王新全等介绍了一种新的优选滑动时间的模拟方法.在分析谐波特点和产生机理的基础上,合理的滑动时间既有效地减弱谐波干扰,保证较高的施工效率.中国石化地球物理公司胜利分公司的宋智强提出了一种基于实际资料频谱特征的非线性扫描信号设计方法,根据实际采集工区的地震波吸收衰减特征进行针对性的设计扫描信号,在信号设计中,尽量减少接收不到的频率能量,提高有效频率的能量.可控震源系统与大地震动的耦合程度是随着地表条件的变化而变化,预测并加以消除比较困难. 2.2 常规地震资料处理技术

地震资料处理是地震技术发展的关键,是资料采集和资料解释的纽带(王权海等, 2011;刘喜武等,2009; Wang et al., 2012),本次会议关于常规地震资料处理技术的约60篇文章,在论文总数的18%.内容主要包括噪音压制与振幅补偿、角道集提取、数据插值与规则化、多次波压制和高性能并行计算技术等方面.

| 图 4 道重建效果对比图 (a)重建前地震数据;(b)DTCWT2D字典重建结果. Fig. 4 Comparison of reconstruction traces result (a)Seismic data before reconstruction; (b)DTCWT2D dictionary reconstruction result. |

关于地震资料噪音压制和振幅补偿方面的技术论文14篇,去噪与振幅补偿在本次会议中所占比例较大,噪音去除的效果关系到地震剖面的信噪比,而高信噪比的资料将有助于后续处理的进行.在本次会议中,针对不同噪声各自的特点进行针对性的去噪处理,如针对随机噪音采用物理小波变换、时空变特性的中值滤波、多通道奇异谱分析及基于曲波变换与小波变换联合等方法可进行有效去除,对50 Hz工业干扰采用进行自动识别并去除,对谐波干扰采用基于模型法的滑动扫描进行压制,对面波利用其反射特征进行压制,对鬼波采用基于编码的方法进行去除,为地震资料信噪比提高提供了技术基础.

角道集的提取对于层析速度分析及振幅随角度变化分析有着至关重要的作用,是地震叠前反演的基础,关于角道集方面的研究论文共5篇,中国石化石油物探技术研究院的蔡杰雄等人基于三维高斯束叠前深度偏移,通过求解高斯束函数,计算其传播方向矢量,进而计算成像点处方位反射角,从而实现方位反射角成像道集的提取.东方地球物理公司的戴南浔等人通过逆时偏移过程中提取角道集,利用入射射线的方向与构造的局部倾角对叠加前的单炮成像结果提取三维角道集,为复杂构造成像中逆时偏移的广泛应用奠定了基础.

插值与地震数据规则化是地震资料预处理的重要研究内容,关于数据规则化的学术论文有5篇.中国石油勘探开发研究院西北分院的李海山等人通过选取二维双树复小波变换字典(DTCWT2D)来稀疏表示地震切片数据的结构特征,将数据重建问题归结为稀疏性正则化的线性反演问题,通过迭代软阈值算法进行求解,从而实现二维随机缺道数据稀疏重建.

中国石油大学(华东)的李闯等人将奇异谱分析法应用到3D地震数据的去噪和规则化中(图 5),提出基于多通道奇异谱分析的联合去噪及规则化方法,在迭代的同时自动对空缺道进行插值,在噪声处进行压制,并引入随机奇异值分解以加快计算速度.

| 图 5 三维数据的道插值重建与噪音压制效果图 Fig. 5 3D data trace interpolation and noise attenuation result |

中国石化石油物探技术研究院的郑小鹏等人基于FK谱估计中的反演方法,并在反过程中利用地震数据的Radon谱能量分布构造约束条件,从而提高FK谱的相对能量分布.当同相轴为线性时,线性Radon变换使同相轴的能量在FK域中更加聚集,同时假频成分则被消弱,并且对于不满足同相轴线性假设时也可采用对地震数据添加时窗的方法使其在局部范围内满足假设.上述数据插值与重建方面对地震数据的预处理具有重要的应用价值.

多次波的压制一直以来是国内外研究的重点,多次波的存在会严重干扰一次反射波,并影响后续以一次波为假设前提的处理的进行.年会关于多次波压制的学术论文共10篇.多次波的压制主要分为两大类,一类为滤波法,一类为波动方程法,其中后者对复杂构造的多次波处理更加具有优势.东北石油大学的石颖等人提出基于GPU加速的全三维SRME多次波预测方法,并指出基于L1范数的匹配滤波法与基于L2范数的滤波法相比具有更加广泛的适应性,并能在一定程度上改善一次波和多次波的正交性.同时,算法考虑了计算成本问题,采用GPU/CPU协同并行计算,极大的提高了计算效率.

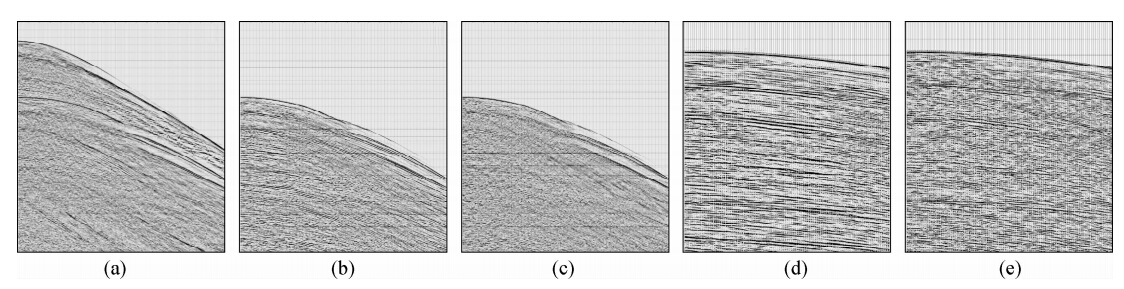

尽管SRME方法可压制来自海底及地下复杂构造的多次波,但在实际应用中也同样面临着挑战,即实际野外地震采集难以满足全空间均匀规则采样的假设,因此在应用前需进行数据规则化,但同时又会面临数据量增加等问题.东方地球物理公司的方云峰等人针对多次波贡献道集的孔径进行优化,给出了用近似解和容差替代菲涅尔代半径的多次波贡献道集孔径优化方法(图 6),在多次波预测结果近似的情况下,能够大幅较少对计算机计算量和存储需求.

| 图 6 多次波压制效果图 (a)原始数据;(b)基于反演的三维表面多次波预测;(c)基于孔径优化的三维表面多次波预测; (d)基于反演的三维表面多次波预测的近炮检距放大(e)基于孔径优化的三维表面多次波预测的近炮检距放大 Fig. 6 Multiple attenuation result (a)Original data;(b)3D surface-related multiple prediction based on inversion;(c)3D surface-related multiple prediction based on aperture optimization;(d)Near offset area of 3D surface-related multiple prediction based on inversion;(e)Near offset area of 3D surface-related multiple prediction based on aperture optimization. |

同济大学的孙维蔷等人提出一种基于稀疏约束的多次波分离方法,首先通过Radon谱约束的最小二乘反演实现局部τ-p变换,获取较高分辨率的同时也压制了随机噪声,在局部τ-p域,利用预测的多次波模型的相似系数作为稀疏约束,来指示原始记录中多次波的位置,再根据相似系数谱将多次波模型与原始记录中的多次波进行振幅、相位和旅行时等属性的匹配,实现自适应相减,与常规基于L2范数的多次波相减相比,在一次波与多次波非正交时,可以更有效的保存一次波,并且这种振幅、相位及旅行时的匹配能够弱化子波对匹配过程的影响.

CGG公司提出一种利用三维Curvelet变换的稀疏特性在不伤害强同相轴能量情况下分离多次波的方法.该方法考虑了相邻道集的相关性,将基于分离原理的贝叶斯概率最大化拓展到三维Curvelet域中.利用另一维度中相邻道集的值将能量强的同相轴与多次波进行分离,与二维Curvelet相比,该方法的分离效果更好.

随着地震采集技术的不断发展,每天都会产生海量的地震数据.常规的处理方法已经很难处理如此大量的数据,因此为了提高处理效率,迫切需要并行计算技术来支撑资料处理.现行的并行方法有MPI、CUDA等已逐渐融入到各个处理环节之中,如何充分利用并行技术提高并行效率也慢慢成为算法实际应用的一项技术指标.高性能并行计算技术已经成为地震资料处理中的不可或缺的关键技术之一,本次年会关于高性能并行计算的论文有10篇.中石化胜利油田物探研究院的孟祥宾等人在分析各种并行模式的基础上,建立了一套地震处理多核异构并行计算通用框架,充分发挥各种并行模式的优势,实现地震处理软件的多核异构并行模式的自动匹配,有效的提高了地震处理软件在多核异构环境下开发的可行性以及并行效率.中石油勘探开发研究院的崔栋等人将GPU应用于正演和反演当中,取得了可观的加速效果.

全波形反演是利用整个地震道集全部波形信息进行非线性反演,具有完整的数学物理基础,但经过多年的发展而难以得到实际应用,其中巨大的计算量是制约其发展的一个方面.胜利油田物探研究院的张猛等人研究并实现了基于CPU/GPU异构平台的全波形反演算法,由CPU负责数据的输入与输出及逻辑判断,在GPU中进行核心计算,能够显著的提高计算效率,并对实际资料进行应用取得了较好的效果.

罗明秋等人提出了一种在GPU上的三维地震波模拟方案,与传统的用一个核函数计算所有方向的偏导数不同,其将x、y、z三个方向上的偏导数分别放到三个核函数上进行计算,这样就能够提高全局存储器的读写速度,并且减少了每个GPU线程中寄存器的使用,弥补了寄存器数量较少的不足,为GPU并行计算的偏移算法提供了重要参考.

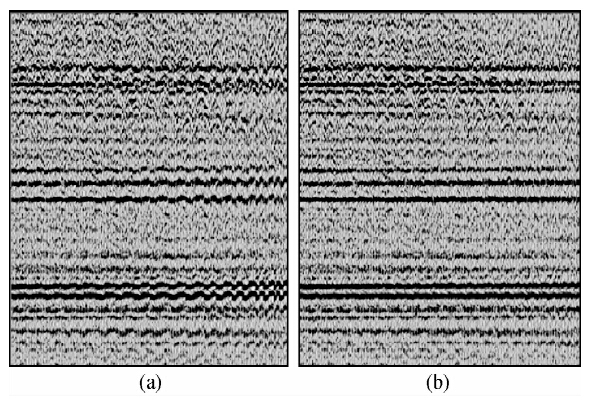

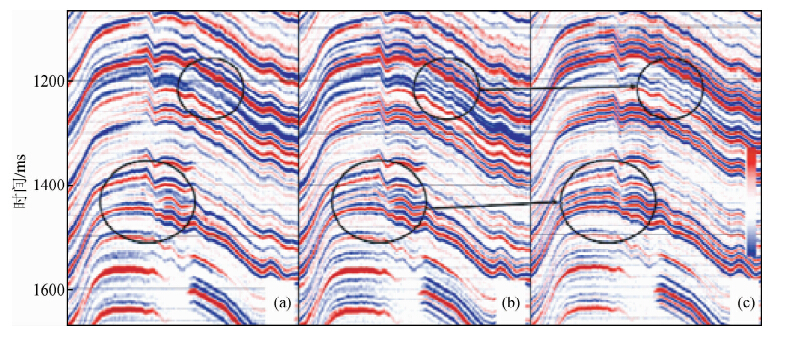

除了常规处理技术意外,此次年会还提出并发展了OVT处理技术.OVT是十字排列道集中按炮线距和检波线距等距离划分的数据子集,其具有较小限定的偏移距和方位角范围,由此构成的OVT体等同于一个完整单次覆盖的三维叠后数据体,可用于独立偏移,并且偏移后可保留方位角和炮检距信息用于方位角分析.新疆油田研究院的杨晓海等人将OVT技术应用在玛西1井区进行OVT域规则化处理、噪声压制、叠前时间偏移等处理中,规则化后的OVT体等同一个完整的三维叠后数据体,方位信息单一,克服了因一个面元内重复太多或空道太多导致噪音压制效果不佳的缺陷.通过其生成的道集能更好的检测数据是否存在方位各向异性,并在CRP道集上展开校正,解决由于方位各向异性引起的不同相叠加问题,提高叠加的分辨率(图 7).OVT域数据的特性为地震数据规则化、噪声压制、叠前时间偏移提供更好的处理域,为叠前储层预测、油气裂缝检测提供优质道集.

| 图 7 方位各向异性校正前后道集剖面对比 (a)校正前;(b)校正后. Fig. 7 Comparison of azimuthal anisotropy gather before and after correction profile (a)Before correction;(b)After correction. |

偏移始终是地震资料处理中的重要环节,如何尽可能的对地下构造准确成像也是地球物理人员所不断追求的.随着勘探开发的不断深入,偏移技术也从原来的各向同性假设向各向异性介质、粘性介质发展.关于偏移成像方面的研究论文共34篇,针对粘性介质,大庆油田勘探开发研究院的裴江云应用了一种补偿介质吸收的粘弹性叠前时间偏移方法,通过引入等效Q值改进频率域常规叠前时间偏移方法,在同一成像位置,只需一个Q值即可确定与频率相关的走时和振幅.其采用扫描技术在地震数据中确定等效Q模型,引入增益限定函数解决中深层吸收补偿的稳定性和噪音压制问题,在成像过程中恢复深层的高频信息,拓展成像的频带,提高了地震资料的分辨率(图 8).

| 图 8 常规PSTM与吸收补偿PSTM对比 (a)常规叠前时间偏移剖面;(b)粘弹性叠前时间偏移剖面. Fig. 8 Comparison of conventional PSTM and absorb compensation PSTM (a)Conventional pre-stack time migration section;(b)Viscoelastic pre-stack time migration section. |

中国石油大学(华东)的段新意等人通过修改射线追踪体系将高斯束叠前深度偏移方法从各向同性介质扩展到各向异性介质中,其在共炮域实现,能够灵活的用于处理观测系统不规则的数据,经标准的VTI介质SEG/HESS模型进行试算,验证了方法的可行性.

同济大学的刘少勇等人针对VTI介质,提出特征波场分解方法,其充分利用特征数据的信息,同时利用旅行时和射线束的方向作为成像条件,成像效率与传统射线束成像相比可提高1-2个数量级,可以更好的适应低信噪比数据和目标体成像.

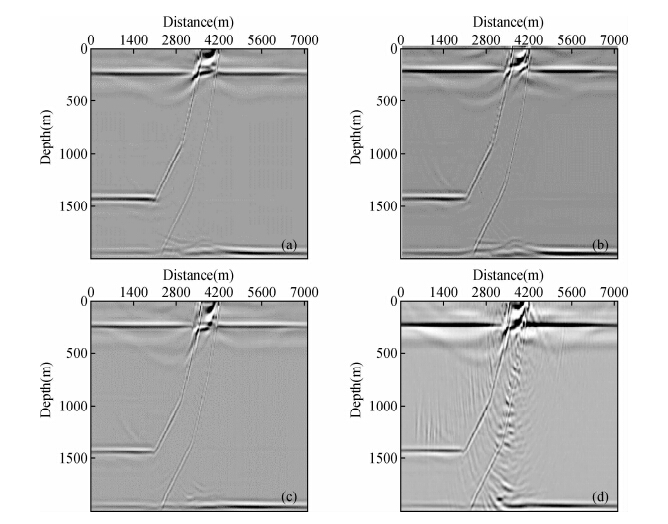

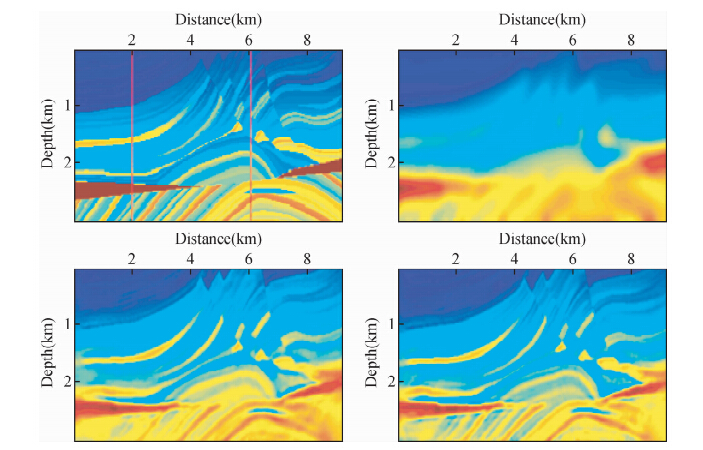

中石油勘探开发研究院西北分院的刘文卿等人对TI介质下的声波方程进行近似得到VTI介质下的拟声波方程,提出了一种稳健的VTI拟声波逆时偏移方法,并在缝洞成像上取得了明显的效果(图 9).

| 图 9 不同偏移方法成像效果对比 (a)各向异性的逆时偏移剖面;(b)VTI拟声波逆时偏移剖面. Fig. 9 Comparison of imaging results by different migration methods(a)Reverse time migration section based on isotropy assumption ;(b)VTI pseudo acoustic reverse time migration section. |

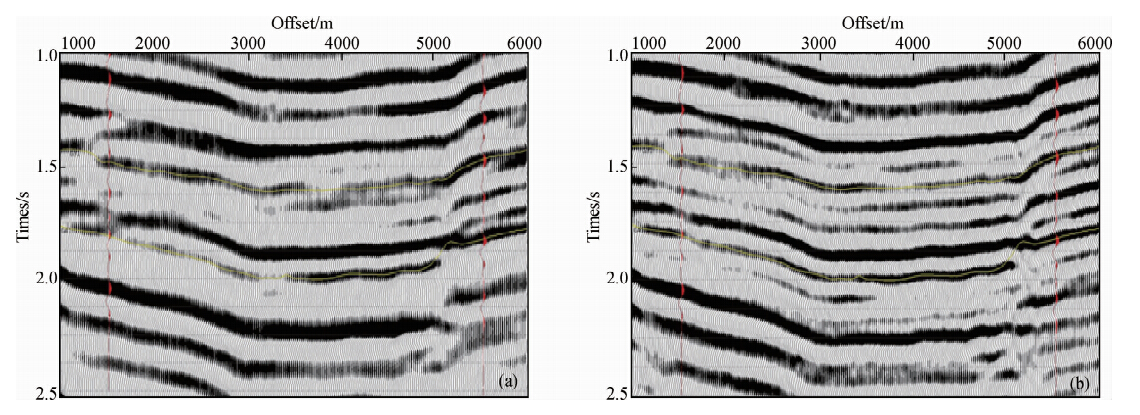

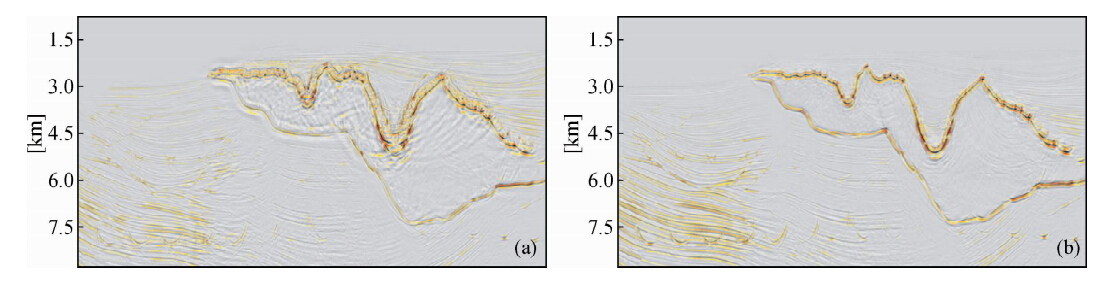

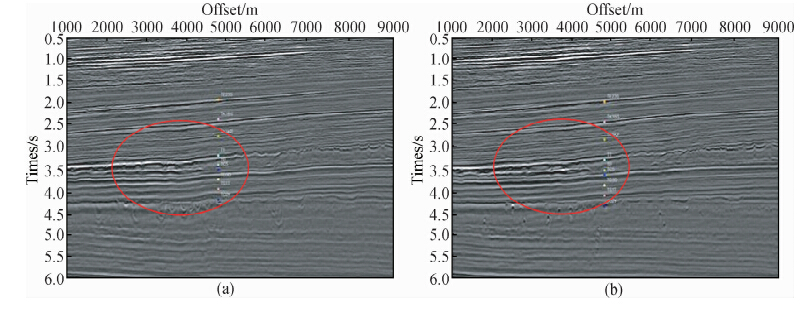

逆时偏移逐渐成为了地震成像的主要手段,特别是对于复杂的地质构造.逆时偏移方法也在日趋成熟,地球物理界对于逆时偏移的研究重点主要包括起伏地表、各向异性、弹性波及成像去噪等逆时偏移的优化理论(Kaelin et al., 2011;Zhang,Y. et al., 2009; Hu et al., 2011;Biondi et al., 2012;Bboonyasiriwat et al., 2009;Ren et al., 2011).其中CGGVeritas的Adel Khalil等人通过替换角度域的成像函数中的角频率项,实现了对逆时偏移成像过程中的低频噪音及各向异性介质中剪切噪音的有效压制,进一步提高了成像精度(图 10).东方地球物理公司的戴南浔等人基于声波方程通过在空间域引入余弦函数近似构造了时间沿拓方法,并通过最小二乘进行优化得到一系列差分系数,与传统的时间二阶差分相比具有较高的精度,并可以采用较大的时间步长,将其应用于逆时偏移和全波形反演中可显著提高计算效率.

| 图 10 传统压制低频噪音后的RTM剖面(a)与应用时移道集压制低频噪音后的RTM剖面(b). Fig. 10 RTM section after conventional low frequency noise attenuation(a) and RTM section after low frequency noise attenuation by applying time shifted gathers. |

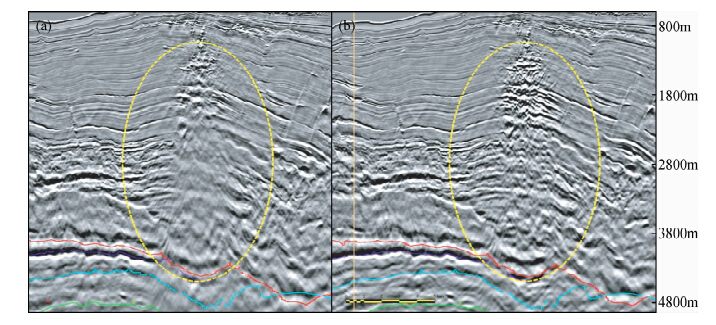

同济大学的周阳和王华忠等人基于在笛卡尔坐标系下对各向异性介质中弹性波方程的声学近似,推导出了一种新的 TTI介质中稳定的二阶qP波方程,并将其推广至逆时偏移上进行了应用.通过数值试算表明该方程与在局部倾斜坐标系导出的稳定qP波方程相比,该方程不包含对称轴方向对空间坐标导数,利用一般中心差分即可求解,波场计算稳定,横波残余噪音很小,是一种比较理想的模拟TTI介质中P波分量运动学特征的qP波方程(图 11).

| 图 11 TTI介质Over-trust模型逆时偏移结果对比 (a)各向同性RTM算法结果;(b)VTI RTM算法结果;(c)新的TTI介质稳定二阶qP波方程TTI RTM结果; (d)利用有限横波方程TTI RTM结果. Fig. 11 Comparison of reverse time migration results of TTI media Over-trust model (a)Result of isotropic RTM algorithm ;(b)Result of VTI RTM algorithm ;(c)Result of new TTI media RTM algorithm based on robust second-order qP wave equation ;(d)Result of TTI RTM algorithm based on finite shear wave equation. |

中石化勘探开发研究院的罗明秋推导了散射波与反传波在空间和角度域之间的关系式,通过忽略远处散射与角度的不一致进行简化,得到了振幅补偿系数,提出了一种由反传波场重建散射波场的真振幅成像方法,数值算例表明,该方法可以有效的减弱由采集和传播引起的成像失真,较大程度的提高图像质量(图 12).

| 图 12 Sigsbee2A模型振幅补偿逆时偏移成像效果对比 (a)未进行振幅补偿的成像结果;(b)进行振幅补偿后的成像结果. Fig. 12 Comparison of Sigsbee2A model compensation RTM imaging result (a)Imaging result before amplitude compensation;(b)Imaging result after amplitude compensation. |

全波形反演技术在理论上逐步走向成熟,在部分地区已取得初步成功应用,进一步的完善该方向技术成为其未来发展的热点问题.

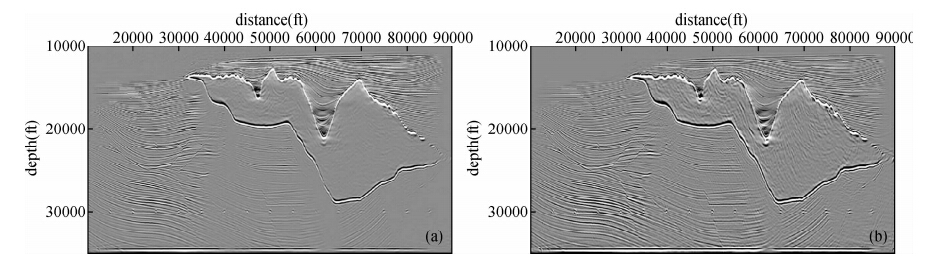

全波形反演,通过确定和求解一个最小二乘逆问题,旨在最大限度地减少观测数据和合成数据之间的差异,凭借着对地层参数的高分辨率的估值计算潜力而受到了广泛关注.为了充分发挥其潜力,FWI算法必须解决计算效率低、收敛速度慢和周期跳跃等问题.Lailly和Tarantola提出有效的梯度计算策略,这种伴随状态的方法,使我们能够通过从每个震源的正传模拟波场和检波点的反传模拟波场进行零延迟互相关来构造梯度函数,与全局方法相比,这是一个更好的节省存储的策略,然而对于3D或者大型的2D模型问题来讲,计算成本仍然很高.同时刻震源技术的引入进一步的解决了这个问题,尤其是串扰假频的问题,得到较为有效的解决.这些假频可以通过足够数量的射线参数来得到压制,并且射线参数的数量可以通过表面位置的入射角度来控制.通常,射线参数的范围也可以通过靶区的地质结构来确定,加拿大卡尔加里大学的Wenyong Pan提出了一种高效τ-p域全波形反演技术,在每次FWI迭代计算中用单射线参数来计算梯度,这种方法使得计算成本进一步降低.梯度预处理是通过用伪海塞矩阵的对角线部分来补偿波传播过程中的能量损失来实现的,因此FWI的收敛速度可以得到提高.Mingqiu Luo提出了使用层析滤波器作为预处理的全波形反演方法,该方法可以在不增加额外的计算成本的情况下减少失真、更好的恢复深层构造信息,并在Marmousi模型上做了对应的模型试算(图 13).

| 图 13 层析滤波全波形反演效果及对比(a)Marmousi真实速度模型;(b)将真实速度模型平滑后的初始模型;(c)传统全波形反演结果;(d)层析滤波全波形反演的结果. Fig. 13 Tomographic filtering full wave-form inversion result and comparison (a)Marmousi real velocity model ;(b)Initial model after smoothing the real velocity model ;(c)Conventional full wave-form inversion result ;(d)Tomographic filtering full wave-form inversion result. |

美国加利福尼亚大学的Rushan Wu提出了地震记录的包络波动和衰减超低频信号可用来进行无低频源-长波结构恢复的策略,该方法可以对传统的FWI效果及噪音压制方面有很大程度的改善.斯伦贝谢公司的HongYan Li将FWI技术在中国大陆进行了首次实际应用,针对塔里木盆地地震数据进行了全波形反演计算.通过迭代计算,最终的FWI输出结果取得了与井速度的更好的匹配(图 14).

| 图 14 塔里木盆地地震数据全波形反演应用 (a)初始速度模型成像结果;(b)全波形反演速度模型成像结果. Fig. 14 Tarim basin full wave-form inversion seismic data application (a)Initial velocity model imaging result ;(b)Full wave-form inversion velocity model imaging result. |

| 图 15 传统叠前深度偏移剖面(a)与反Q叠前深度偏移剖面(b)对比. Fig. 15 Comparison of conventional pre-stack depth migration section(a) and inverse Q pre-stack depth migration section(b). |

三维地震技术指导致密油水平井勘探及井轨迹设计是当前研究的一个热门.本次大会上,大庆油田勘探开发研究院的赵海波等人提出了一套以保幅提高分辨率处理、岩石物理分析、裂缝检测及“甜点”识别等综合地震技术系列,以松辽盆地 QJ 地区为例,进行了“甜点”水平井目标识别,支撑了该地区致密砂岩油水平井钻探.大庆钻探工程公司物探一公司的刘伟伟等人利用椭圆井眼崩落法预测地应力场以指导水平井轨迹走向,实时调整钻探过程中水平井轨迹,确保了水平井顺利着陆及砂岩高钻遇率.东方地球物理公司的张宇生利用神经网络技术分析了三维地震属性资料及其在裂缝预测方面的应用,认为宽方位三维地震属性技术能够在页岩气储层预测“甜点”区,可以有效地指导页岩气勘探和生产井位的部署及辅助水平井的井轨迹设计.来自大庆油田研究院的鲍熙杰提出谱分解技术,该技术能够分辨出小于调谐厚度的薄层,为提高地震分辨率提供了新颖而实用的方法,其中,图 16为正演结果与谱反演宽频处理比较结果分析,图b为谱反演宽频处理的剖面反射特征与图c具有很高的相似性,说明谱反演宽频处理能有效抬升高频信息,使薄层弱反射得到恢复,更加精细的指示岩性信息,降低了水平井部署的风险.

| 图 16 正演数据与谱反演结果对比 (a)5-15-30-100 Hz的宽带子波合成地震记录;(b)与图a对应的谱反演宽频处理;(c)5-15-70-100 Hz的宽带子波合成地震记录. Fig. 16 Modeling data and spectra inversion result comparison (a)5-15-30-100 Hz broadb and wavelet synthetic seismogram ;(b)Spectra inversion broadb and processing corresponding to(a);(c)5-15-70-100 Hz broadb and wavelet synthetic seismogram. |

岩石物理是地震解释、储层反演、裂缝检测的基础,而“甜点”预测的关键是岩石物理分析.中海油研究总院的刘春成等提出了干酪根校正的测井评价模型,建立了以元素俘获能谱测井为核心的页岩油气储层参数定量评价技术和流程.针对不同的页岩油气区块,利用测井资料建立页岩关键参数与岩石物理参数之间的关系,进而选择适当的地球物理技术预测页岩油气的“甜点”区.新疆油田研究院的郭旭光提出以岩石力学实验为刻度,利用杨氏模量和泊松比的商(EPR)作为脆性评价指标,大大提高了脆性判别的可信度,在预测脆性较好的有利区开展了水平井体积压裂,微地震监测结果显示压裂产生了缝状网,储层改造效果理想.大庆油田研究院的李奎周等针对常规地震叠后信息无法满足储层预测需要,提出利用地震岩石物理模型分析与叠前弹性参数反演联合的方法,该方法能够认清致密砂岩储层地震岩石物理规律,指导有利储层地震预测方法的优选.

岩石的脆性是非常规油气藏勘探开发中需考虑的关键岩石力学参数之一,岩石脆压裂过程中则容易产生缝网,从而可有效改造储层,达到提高单井产量的目的.中石化研究院的霍志周等人基于 Berryman 的三维特殊孔隙形态,在自洽模型和微分等效介质模型的基础上,建立了适用于富有机质泥页岩的新型岩石物理模型.通过页岩气井对该模型进行验证,预测的纵横波速度与测井结果吻合的很好,证明该模型对于富有机质泥页岩有较好的适用性.

裂缝检测是储层预测及特征描述中的重要组成部分,帕拉代姆公司的吉学林提出全方位地震资料处理成像技术通过对地下波场的360度解析,反演预测出碳酸盐岩储层的各向异性特征以及裂缝和应力的分布,高精度地指导勘探开发方向.

震源定位是微地震监测当中基本的问题,也是当前研究的一个热门.胜利油田物探院的陈雨茂认为初至波旅行时的计算是微地震震源反演的关键,提出了群快速步进算法(group marching methods)计算地震波初至旅行时,进而实现微震源定位的方法.将该方法应用于水平压裂井微震事件的定位,定位结果与FMI成像测井资料较为吻合,从而为非常规油气资源勘探开发提供了行之有效的方法.中国石油大学(华东)的盛冠群等人提出结合井中、地面两种观测方法在震源分辨方向上各自的优点,采用井中和地面联合观测的方式,并且将逆时定位与干涉成像条件相结合,形成了地面井中联合观测的逆时干涉定位算法.通过弹性波正演模型、随机模型试算表明,这种方法可以在稀疏观测、速度模型不准确的情况下,提高震源定位精度. 2.5 井中地球物理

当前大多数油气田都进入了开发的中后期,开发地震技术逐渐成为各油公司十分重视的技术之一,井中地球物理技术近年来得到快速发展和广泛应用.

在井中地震资料预处理方面,新疆油田的谭佳等利用VSP正常子波振幅谱和较高频带振幅谱比较的方法,自动识别并压制套管波,使下行波初至清晰,上行波信噪比得到明显提高.罗玢等研发了一种以反射波双程旅行时水平同向程度作为目标,求取常规校正前后时差随深度变化曲线的中值对 VSP 时深关系中的时间做校正的方法.大庆油田研究院的王珊等提出了当 VSP 检波器深度间距大于 20 m 时利用两检波点间 VSP 及声波测井双向计算时间反射序列制作合成地震记录的新方法,更合理地分配了声波累加走时与地震走时之差,改善了合成地震记录与井旁道的匹配,提高了层位标定的精度.中国石油大学(华东)的秦海旭和吴国忱从射线理论和波动理论分析了VSP数据处理中不同模型的校正误差,运用误差求取的方法,对倾斜地层得到的VSP初至时间进行校正最终得到了正确的时深关系并求出了正确的层速度.

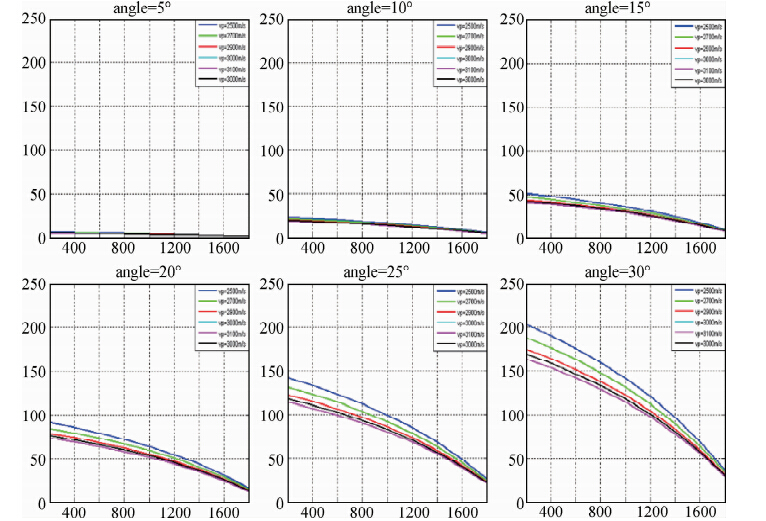

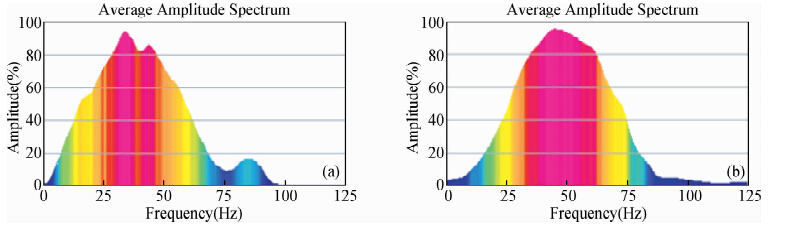

图 17是不同模型的上行波双程旅行时校正误差,模型倾斜角度分别为5°、10°、15°、20°、25°和30°.倾斜角度小于5°,上行波双程旅行时时差小于6 ms,可以忽略.倾斜角度为5°~15°的上行波双程旅行时时差在20~60 ms之间,角度大于15°时,上行波双程旅行时时差大于60 ms,处理时必须考虑.随着角度的增大,层速度对上行波双程旅行时时差影响变小.对同一个倾斜角度模型分析,速度越低,检波器越浅引起的上行波双程旅行时的时差越大.利用该方法进行校正,对于多层倾斜模型应该从上到下逐层校正,当校正到第二个倾斜层,上面地层求取一个平均速度然后求出校正误差.

| 图 17 不同模型的时差校正图(模型倾斜角度分别为5°、10°、15°、20°、25°、30°) Fig. 17 Moveout correction chart of different models (Model angle of inclination,respectively are 5°,10°,15°,20°,25°,30°) |

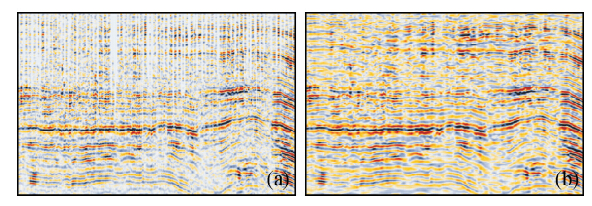

地震数据偏移方面,东北石油大学的郭雪豹等采用变网格变时间步长的方法实现VSP数据的逆时偏移,利用 VSP 资料自身的优势来实现对常规地面地震所无法清晰成像的部位准确成像(杨锴等, 2007;吴世萍等, 2011;刘守伟等,2012).东方地球物理公司的吴俊军等针对中国西部某油田地质模型进行速度模型论证,研究了Walkaway-VSP在不同速度模型下的逆时偏移成像能力,为指导野外资料处理打下了基础.陈沅忠等提出高密度多波零井源距 VSP 可以获得高精度纵横波速度和多种波场的走廊叠加剖面.大庆油田的宋宗平等利用地震相干原理,通过直达波与多次波相关处理,构建以直达波作为震源,多次波作为接收点的地震响应,从而将 VSP 数据转换成地面地震数据,实现波场重构,进而完成成像.通过在大庆 LMD 油田 L10井的 WVSP 资料中进行了实际应用,得出WVSP 下行波成像不仅可以得到比上行反射波更大的照明范围,而且可以较好地反映地层的构造形态的结论.将地面二维地震剖面(左)与WVSP下行波剖面(右)在井中位置进行拼接对比(如图 18).可以看出,WVSP下行波成像与地面地震主要层位吻合较好,浅层分辨率较高,且层间信息丰富;深层分辨率略低.由图可见二者层位的强弱关系基本一致,主要层位吻合较好.

| 图 18 地面二维地震(左)与WVSP 下行波(右)剖面拼接对比 Fig. 18 Comparison of 2D ground seismic(left) and WVSP down-going wave(right)section |

另有一些学者利用VSP资料的优势,为地面地震资料处理提供有利的指导.东方地球物理公司的赵海英等以零井源距 VSP 资料在苏里格南气田的应用为例,讨论了零井源距 VSP 与 Gamma曲线同步采集,利用 VSP Gamma 测井资料进行 VSP 测量深度校正,提高 VSP 深度定位精度的方法.大庆油田的刘振宽等提出经过反褶积处理后的 VSP 上行波资料中,多次波能够被有效去除,有利于找到产生地震多次波的地层,用之来标定地面地震资料,能识别出地面地震资料中的多次波,进而完成地震资料多次波识别工作.

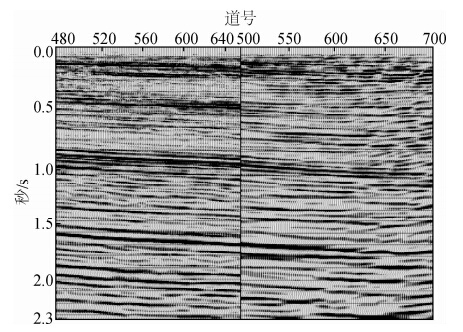

大庆钻探集团的王双喜等针对大庆长垣薄互层、河道砂、复杂断块以及微幅构造等储层特征,在大庆长垣LMD油田进行了三维三分量井地联合观测地震技术研究与试验,并提出了一套全新的3D VSP 资料处理方法,并获得了高分辨率的3D VSP成像结果.在时间域对地面三维地震与3D VSP资料分别进行频谱分析如图 19所示,对比相同时间段的频谱可知,3D VSP视主频比地面三维地震高约10Hz,且高频成份较为丰富.

| 图 19 三维地面地震频谱(a)与3D VSP数据频谱(b)对比 (a)三维地面地震频谱;(b)3D VSP数据频谱. Fig. 19 Comparison of 3D ground seismic frequency spectrum(a) and 3D VSP data frequency spectrum(b) (a)3D ground seismic frequency spectrum;(b)3D VSP data frequency spectrum. |

在地震勘探中,波阻抗反演是地震资料定量解释最为有效的方法(柏冠军等,2006;黄伟传等,2007;刘卫华等2010;王童奎等,2010;张广智等,2011;曹鉴华等,2013).本次会议中,大庆油田研究院的朱权等在常规波纵波阻抗反演的基础上,结合大庆油田长垣老区井多的优势,提出自然电位地质统计学反演的方法,通过该方法对储层预测的应用,薄层砂体识别率有所提高,并在储层砂体认识和开发井方面见到实效.中石化石油物探技术研究院的白俊雨等针对常规线性优化算法求解地震波阻抗反演时严重依赖初始模型并且容易陷入局部极值的问题,提出了一种非线性混合优化算法,该方法综合了共轭梯度法和多智能体遗传算法优点,在遗传算法反演框架内加入共轭梯度迭代算法,避免了线性反演方法对于初始模型的依赖,增强了算法的稳定性,有效地克服直接反演存在的带限问题.中国石油大学(华东)的孙瑞莹等在传统随机反演方法的基础上,引入傅里叶滑动平均模拟以及模拟退火算法,构成了一种新的快速随机反演方法.在贝叶斯理论下,以测井资料作为条件数据,地震数据作为约束条件,融合地质统计先验信息从而得到模型参数的后验概率分布.数据试验应用表明该方法稳定收敛,结果与模型吻合,计算效率有了很大的提升.

叠前地震反演方法是获取地下地层弹性参数的主要方法,在储层预测和流体识别中发挥着巨大作用.本次会议,中国石油大学(华东)的刘晓晶等针对目前叠前反演方法得到的反演结果存在子波叠印以及反演结果对地层分辨效果不佳的问题,提出了L0范数稀疏约束联合模型约束,并根据构建目标函数的特征选择利用正交匹配追踪算法进行叠前地震反演.该方法提高了地层的分辨能力.中国科学院地质与地球物理研究所的张玉洁等提出叠前稀疏脉冲纵横波联合广义线性反演方法,该方法在应用L1模稀疏脉冲反褶积的基础上结合广义线性纵横波联合反演方法,理论模型和实际数据表明该方法对储层流体预测精确有效.中石化石油勘探开发研究院的时磊等将叠前随机扩展弹性阻抗反演技术应用于含有致密砂岩气藏的鄂尔多斯盆地北部A气田盒1、山2段进行薄储层预测,客观的预测了各气层的分布范围.中石油勘探开发研究院西北分院的桂金咏等在总结了传统弹性参数反演方法一般原理的基础上,提出了一种高稳健性的线性回归方法,并将其应用到弹性参数反演中,改变了传统弹性参数反演方法在非高斯噪声情况下的不稳定性.

地震资料解释是地震勘探中确定地层含油可能性,为钻探提供准确井位等工作的重要环节.本次会议,东方地球物理公司研究院的余玲等针对古岩溶发育的鄂尔多斯盆地靖边气田 S 井区,通过岩溶储层特征研究、三维地震古地貌恢复技术、叠前同时反演技术等,综合研究了S井区顶部的马家沟组古岩溶储层特征、奥陶系顶部古地貌形态及有效储层预测,精确的刻画了受古岩溶地貌控制的马五1+2段含气有效储层分布范围.中石油勘探开发研究院西北分院的王海龙等利用正演模拟、岩石物理参数交会、地震属性和地质统计学反演等技术对冀东南堡凹陷 1 号构造火山岩分布特征进行了研究,得出该区域构造火山岩多发育于大断裂附近或断裂交汇处,为沿断裂喷发的溢流相火山岩,纵向常与砂岩互层叠置,对区内油藏有着重要的控制作用.川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司的徐敏等利用三维地震精细解释技术对四川盆地高陡复杂构造地区进行精细解释,发现了区内一批潜伏高带,为老油气田的勘探开发提供了有力的支撑.中石化胜利油田地质院的王军等将基于构造Hankel矩阵的 SVD 方法引入消除解释脚印的工作中,该方法可有效地对解释脚印和有效信号进行分离,避免假频的产生,具有较好的保幅性,但是计算量较大.大庆油田研究院的陈志德等通过研究面元尺度对地震数据刻画小断层和薄砂体的影响,在大庆油田,小尺度面元地震数据能够识别断距 3 m 以上的断层,清晰刻画厚度 3 m 左右的砂体展布,随着面元尺度加大,薄砂体和小断层的空间展布形态变模糊.中石油勘探院西北分院的姚军等利用地震反射识别方法结合有色反演及 90 度相位转换方法,对深层复杂条件下砂体进行有效的识别与追踪,为歧南低斜坡区油气勘探层系提供了可靠依据,同时也为复杂条件下砂体的识别与追踪提供了借鉴作用.王彦君等提出高分辨率地震层序界面约束的薄砂体综合预测技术,利用该技术对准噶尔盆地 XQ 地区三叠系薄砂体进行储层预测,可有效识别5m 以内的砂体储层,取得效果显著.鄢高韩等将主频谱成分分析方法应用在在河道检测中,该方法可以有效地从过于“丰富”的数据信息中获取最重要的元素和结构,解释隐藏在复杂数据背后的简单结构.实际地震数据测试表明:该方法可以更加精细地刻画河道特征.王振卿等将匹配追踪技术应用在碳酸盐岩台内滩弱反射储层预测中,应用该方法可以有效地分辨出塔里木盆地英买2探区一间房组储层段顶,并较好地刻画出台内滩储集体的分布规律.

提高解释人员使用地震属性来增加解释可靠性的意识,是目前地震勘探工作需要重视的问题之一.本次会议,新疆油田研究院的王俊怀等针对单一属性分析不能满足准噶尔盆地油气勘探的问题,采用地震属性交会分析技术,清楚地展示了河道砂体的空间展布特征,并多角度展示了潜在的岩性目标和地质规律,为油气勘探提供有价值的线索.大庆油田研究院的李操等利用密井网开发区的目标层储层数据准确的有利条件,研究了基于目标函数的地震优势振幅提取方法,提高了地震属性对储层的刻画能力,该方法在LMD油田BB2区块的开发区挖潜、井位调整提供了参考依据,在油田开发中发挥了实际作用.中国石油大学(华东)的李军等提出了一种任意旋转、长短轴可以变化调整的菱形体地震属性提取方法,该方法较常规方法更有效地识别断层及断层破碎带.中石油勘探开发研究院的曹成寅等通过引入具有全局优化的人工蜂群算法作为优化手段进行地震属性聚类,该方法解决了传统方法存在的计算不稳定和局部收敛的问题.通过实际地震数据应用表明该聚类算法能够比较好的刻画碳酸盐岩沉积礁滩体储层和油气的分布. 3 认 识

随着计算机技术的发展,如CPU/GPU并行计算、大规模PC-cluster机群的研发和应用,物探技术也得以快速发展,如各向异性TTI逆时偏移、声波和弹性波方程的全波形反演技术的研究,为复杂介质准确成像提供了有力支撑.推动勘探和开发地球物理的发展.

近年来,国际和国内地球物理技术发展迅速,在地震资料采集、处理和解释方面都取得了巨大的进步.高密度、宽方位、宽频带(两宽一高)和多波多分量采集技术在国内原油产量最多的大庆油田的应用,为地球物理从勘探到开发的发展和应用提供了资料基础,为油田中后期的开发调整、剩余油挖潜和原油的稳产提供了方向.各向异性TTI逆时偏移保证了复杂介质的准确成像,同时其配套的速度建模方法——全波形反演也从声波向弹性波发展,RTM和FWI技术可为陡倾角、复杂构造和盐丘、盐下成像提供保障.

2014年CPS/SEG国际地球物理会议在一定程度上代表了地球物理技术的研究现状,对于下步地球物理技术的研究方向和发展趋势重点包括如下内容:

(1)面向非常规油气勘探、开发地球物理技术.非常规主要包括致密砂岩油、致密砂岩气、页岩气、泥岩油、煤层气等.其主要特点是岩石致密、物性差.主要研究方向包括“甜点”识别、脆性预测、裂缝预测和压裂效果的评价技术.下步应加强非常规油气的介质机理研究和等效介质模型的建立,在此基础上,进行岩石物理分析、裂缝检测方法、脆性预测、裂缝检测、微震源机制、震源定位和压裂效果的后评估方法研究,形成非常规油气的系列技术,为油气勘探、开发提供技术支撑.

(2)井中地球物理技术.当前国内外大多数油田都已进入开发中后期或后期,由于不同开发阶段和不同开发方案对地下的流体变化和地质研究的精细程度的要求不同,所以需要进行高精度开发地震资料(包括宽方位、高密度数据和多波多分量数据)的处理和解释技术研究,另外,加大四维地震资料处理与解释技术、VSP资料处理和解释技术、井间地震资料处理技术的研究力度,提高地球物理资料的处理解释精度,精确预测剩余油分布和地下流体类型,为开发调整、开发方案制定提供地球物理的支持.

(3)复杂介质高精度成像方法研究.随着计算机技术的发展,需要大计算量和大存储量的逆时偏移技术经历了从二维到三维,从各向同性介质到各向异性介质,从VTI到TTI,从声波到弹性波方程的复杂发展历程.在速度精确的条件下,其对复杂介质的成像能力是目前任何一种偏移方法都无法相比的.当前和今后一个时期,对各向异性介质TTI介质的逆时偏移方法和应用研究仍是地球物理的热点内容之一.

(4)OVT域资料处理方法.炮检距向量片(OVT)技术是十字排列道集中按炮线距和检波线距等距离划分的数据子集,其具有较小限定的偏移据和方位角范围,由此构成的OVT体可用于独立偏移,并且偏移后可保留方位角和炮间距信息用于方位角分析.该技术可减弱采集脚印对数据体的影响,为裂缝检测提供基础数据,可在复杂地震成像和储层精细描述中发挥更大作用,是下步开发地震资料处理的重要技术之一.

(5)全波形反演技术.随着复杂构造和隐蔽性油气藏对成像精度的要求加大,高精度的速度建模方法是下步重点研究方向,其中三维全波形反演技术将是速度模型建立和油藏描述的基础,在时间域、频率域全波形反演方法研究的基础上,进行时间频率混合域的求解和计算.以求得速度模型和其它弹性参数,为油气勘探开发服务.

(6)提高岩石物理分析和测量精度,储层反演精度.储层反演和预测是地震资料的重要应用方向,当前地震资料反演方法主要包括三维地震资料的确定性反演和统计性反演,其中储层横向展布特征、储层物性和流体检测的基础是岩石物理,重点是岩石物理参数测量精度和岩石物理分析精度的研究,可为常规与非常规油气勘探开发提供重要参考.

| [1] | Bai G J, Wu H Zhao X G,Wang J H.2006. Research on prediction of thin bed thickness using seismic data and its application[J].Progress in Geophys. (in Chinese),21(2):554-558. |

| [2] | Bboonyasiriwat, C., P. Valasek, P. Routh, W. Cao, G. T. Schuster, and B. Macy. 2009.An efficient multiscale method for time-domain waveform tomography[J]: Geophysics, 6, WCC59-WCC68. |

| [3] | Biondi, B. and Almomin, A. 2012. Tomographic full waveform inversion (TFWI) by combining full waveform inversion with wave equation migration velocity analysis[J], SEG Expanded Abstract, 275-279. |

| [4] | Cao J J, Qiu Z H, Guo D H, et al.2013. Post-stack seismic spectral-inversion technique and its application [J]. Progress in Geophys. (in Chinese),28(1):0387-0393, doi:10.6038/pg20130143. |

| [5] | Ding J R, Mao F M, Hao T Y. 2007. Surface structure survey in the area where covered with the igneous rock near-surface[J].Progress in Geophys. (in Chinese),22(3):872-878. |

| [6] | Hu, J., Schuster, G.T., and Valasek, P. 2001.Poststack migration deconvolution [J]:Geophysics, 66, 939-952. |

| [7] | Huang W C, Yang C C, Fan T Y,et al.2007. The application of petrophysical analysis in the reservoir prediction[J]. Progress in Geophys. (in Chinese), 22(6):1791-1795. |

| [8] | Liu W H, Gao J H, Chen Q Y,et al. 2010. Application of rock physics parameters analysis with logs data to reservoir prediction in the SX area[J].Progress in Geophys. (in Chinese),25(3):939-945, doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.03.030. |

| [9] | Liu X W, Ning J R,Liu PT, et al. 2009.Seismic time-frequency analysis for frequency decomposition with applications to seismic sedimentology and reservoir imaging[J].Progress in Geophys. (in Chinese),24(5):1679-1688, doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.05.018. |

| [10] | Liu S W, Wang H Z, Chen S C, et al. 2012.Joint imaging method of VSP upgoing and downgoing reflection wave[J]. Chinese J. Geophys, (in Chinese), 55(9):3126-3313, doi:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.09.030. |

| [11] | Proceedings of CPS/SEG Beijing 2014 International Geophysical Conference &Exposition. |

| [12] | Ren, H., Wu, R.-S., and Wang, H. 2011. Wave equation least square imaging using the local angular Hessian for amplitude correction[J]: Geophysical Prospecting, 59, 651-661. |

| [13] | Wang X W, Qin G S, Zhao W F, et al. 2012. The application of forward modeling technique in seismic acquisition design[J]. Progress in Geophys. (in Chinese), 27(2):642-650,doi:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.02.029. |

| [14] | Wang Q H, Miao F. 2011. Enhancement of signal to noise ratio of seismic data based on the PCA method[J].Progress in Geophys. (in Chinese),26(3):1039-1044, doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2011.03.032. |

| [15] | Wang T K, Zhao B Y, Fu X S,et al. 2010. A comprehensive study of the refined structural interpretation and reservoir prediction in the Ordovician burial hill in the Nanpu Sag[J]. Progress in Geophys. (in Chinese),25(2):548-554, doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.02.024. |

| [16] | Wang X, Feng X, Luo W, et al. 2012. Key issues and strategies for processing complex carbonate reservoir data in China[J]. The leading edge, Feb, 2012, 180-188. |

| [17] | Wang J M, Chen S M, Su M X,et al.2007. A study of the near surface high-frequency compensation technology in 3-D seismic exploration[J]. Chinese J. Geophys.(in Chinese),50(6):1837-1843. |

| [18] | Yang K, Ai D F, Geng J H. 2012. A new geostatistical inversion and reservoir modeling technique constrained by well-log, crosshole and surface seismic data[J].Chinese J. Geophys. (in Chinese), 55(8):2695-2704,doi:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.08.022. |

| [19] | Zhang G Z, Wang D Y,Yin X Y,et al. 2011. Study on prestack seismic inversion using markov Chain monte carlo[J]. Chinese J. Geophys. (in Chinese),54(11):2926-2932,doi:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.11.022. |

| [20] | Zhang Y, Zhang H. 2009.A stable TTI reverse time migration and its implementation[J]: 79th Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, 2794-2798. |

| [21] | 柏冠军,吴汉宁,赵希刚,等.2006.地震资料预测薄层厚度方法研究与应用[J].地球物理学进展,21(2):554-558. |

| [22] | 曹鉴华,邱智海,郭得海,等.2013. 叠后地震数据的谱反演处理技术及其应用浅析[J].地球物理学进展,28(1):387-393, doi:10.6038/pg20130143. |

| [23] | 丁建荣, 毛凤鸣, 郝天珧. 2007.表层火成岩覆盖地区的表层结构调查[J]. 地球物理学进展, 22(3):872-878. |

| [24] | 黄伟传,杨长春,范桃园,等.2007.岩石物理分析技术在储层预测中的应用[J]. 地球物理学进展,22(6):1791-1795. |

| [25] | 刘守伟,王华忠,陈生昌.2012.VSP 上下行反射波联合成像方法研究[J].地球物理学报,55(9):3126-3133, doi:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.09.030. |

| [26] | 刘卫华,高建虎,陈启艳,等.2010. 测井资料岩石物理分析在苏西地区储层预测研究中的应用[J]. 地球物理学进展,25(3):939-945, doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.03.030. |

| [27] | 刘喜武,宁俊瑞,刘培体,等. 2009.地震时频分析与分频解释及频谱分解技术在地震沉积学与储层成像中的应用[J]. 地球物理学进展,24(5):1679-1688, doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.05.018. |

| [28] | 王童奎,赵宝银,付兴深,等. 2010. 南堡凹陷奥陶系潜山精细构造解释和储层预测综合研究[J].地球物理学进展,25(2):548-554, doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2010.02.024. |

| [29] | 王建民,陈树民,苏茂鑫,等.2007.近地表高频补偿技术在三维地震勘探中的应用研究[J].地球物理学报,2007,20(6):1837-1843. |

| [30] | 王权海,苗放. 2011.提高地震数据信噪比的PCA方法[J].地球物理学进展,26(3):1039-1044, doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2011.03.032. |

| [31] | 王锡文, 秦广胜, 赵卫锋, 等. 2012. 正演模拟技术在地震采集设计中的应用[J]. 地球物理学进展, 27(2):642-650,doi:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.02.029. |

| [32] | CPS/SEG北京2014国际地球物理会议暨展览会议论文集.2014.北京 |

| [33] | 杨锴,艾迪飞,耿建华. 2012.测井、井间地震与地面地震数据联合约束下的地质统计学随机建模方法研究[J]. 地球物理学报,55(8):2695-2704, doi:10.6038/j.issn.0001-5733.2012.08.022. |

| [34] | 张广智,王丹阳,印兴耀. 2011. 基于MCMC的叠前地震反方法研究[J]. 地球物理学报, 54(11):2926-2932,doi:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.11.022. |

2014, Vol. 29

2014, Vol. 29