2. 华宁县防震减灾局, 华宁 652899;

3. 防灾科技学院, 三河 065201;

4. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室, 北京 102249

2. Huaning Earthquake Prevention and Disaster Mitigation Bureau, Huaning 652899, China;

3. Institute of Disaster Prevention Science and Technology, Sanhe 065201, China;

4. State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249, China

1679年9月2日(康熙18年)发生的三河—平谷8.0级(烈度XI)地震是京津唐地区有历史记录以来最大的一次地震,其发震断裂—夏垫断裂距北京市中心的最短距离不足50 km,对首都圈地区威胁很大.三河—平谷8.0级大震区位于华北平原地震带与张家口—渤海地震带的交汇区,该震区地震活动频繁,且破坏性地震较多,灾害程度较高,如1536年西集6.0级地震和1665年通县6.5级地震等均发生在三河—平谷大震区附近,这些地震的发生有着特定的发震环境、孕震条件和深部构造背景.

三河—平谷地震区特殊的地理位置和其复杂的地质构造背景,长期以来一直受到地震学家的高度关注.关于三河—平谷地震区的深部构造背景、地震孕育和发生过程以及深浅构造关系、断裂活动性等方面,取得了大量的研究成果.有的学者从地表地貌(江娃利,1999a)和古地震的遗迹角度(孟宪梁等,1983)进行考察,推断了发震断裂的规模、性质和组合关系,有的学者对发震断裂的活动性、大震重复性周期和古地震事件(冉勇康等,1997;向宏发等,1988;徐锡伟等,2000)、断裂带的位移量(江娃利,1999b),以及断裂带的强地面运动情况(刘博研等,2007;He et al., 2008)等进行了研究,还有学者采用地球物理勘探方法,研究了三河—平谷地震区的地壳上地幔结构、深部孕震构造背景和深、浅构造关系(高文学和马瑾,1993;张先康等, 1996,2002;Fuis et al., 1996,2001;赵金仁等, 1999,2004;王帅军等,2007;李乐等,2007;王峻等,2009;刘保金等, 2009,2011;杨峰等,2010),这些研究成果对了解三河—平谷地震区的构造格架、地质和地球物理特征都有重要意义.

本文通过对三河-平谷断裂的地震活动性、GPS资料及周边台站的地电、地磁、水温、钻孔形变和地下水位的观测资料进行分析和研究,来揭示研究区的地球物理特征,旨在为今后研究该区的地质构造运动规律提供资料,为该区的地震监测预测和防灾减灾工作提供地质、地球物理依据.

1 区域地质构造背景

本文的研究区(116.5°~117.3°E,39.5°~40.3°N)位于河北平原地震带和张家口—渤海地震带交汇区附近,从地质构造单元上,该区位于华北裂陷盆地中大兴隆起、北京坳陷、冀中坳陷的北部.新构造时期以来,在区域伸展构造环境的作用和影响下,研究区内一系列的北东、北北东和北西西向隐伏断裂同华北平原区一样也相应产生了引张正断活动,即在两组或两组以上断裂联合控制下,发育了一些同生构造——沉积盆地(高文学和马瑾,1993),这些盆地的主边界控制断裂均为第四纪隐伏活动断裂.新生代以来,研究区及邻区表现为较显著的断陷活动,第四系地层在该区有广泛的分布,沉积厚度一般为300~500 m,在夏垫、凤河营、顺义附近达700 m左右(张先康等,2002).

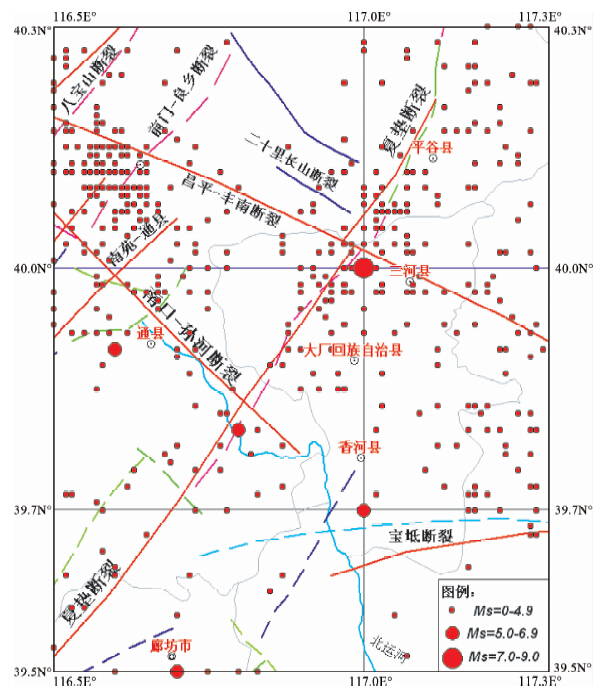

区内地质构造复杂且发育,主要的隐伏盆地有平谷盆地、顺义盆地、大厂盆地和怀柔盆地(张先康等,2002).有多组断裂在研究区内交汇或相切,主要断裂以NNE至NE向的断裂为主,包括夏垫断裂、南苑-通县断裂、良乡-顺义断裂、黄庄-高丽营断裂、东北旺-小汤山断裂,部分为NWW向的断裂,主要有二十里长山断裂带和南口-孙河断裂(刘保金等, 2009,2011)(图 1).

| 图 1 地质构造图 Fig. 1 Geological structure map |

夏垫断裂是位于华北平原区北部一条重要的北东向第四纪隐伏活动断裂,走向N50E,倾向SE,倾角50°~70°,是北京东侧大厂凹陷和通县凸起两个第四纪构造单元间的边界断裂(徐锡伟等, 2001,2002)(图 1).

2 地震活动性研究

2.1 地震分布特征

历史上,该区就是地震多发区,且是破坏性地震多发区和震害程度较高的地区,例如1679年9月2日三河—平谷8.0级、1536年10月22日西集西6.0级、1665年4月16日通县6.5级、1990年9月22日昌平沙河东4.0级和1996年12月16日顺义4.0级地震等均发生在该区.据不完全统计,截至2008年,在研究区仪器记录和历史记载的地震5.0~6.9级4次,7.0级以上的一次(图 2).

| 图 2 震中分布 Fig. 2 Epicentral distribution |

截至2009年11月,根据中国地震台网地震目录绘制了研究区震中分布图(图 2),由图可看出该区地震分布具有如特征:

(1)震中分布呈带性:历史上5.0级以上的地震和现今小震活动基本上沿着夏垫断裂密集成带分布,其走向NE;

(2)地震活动受断裂构造的控制:该区震中位置最密集的地方是三河—夏垫附近,其次是顺义附近,这两处均为多组断裂交汇或相切的地方.夏垫断裂、南苑—通县断裂、前门—良乡断裂与二十里长山断裂的交汇区不仅是三河—平谷8.0级大震的发生地.而且,现代小震活动也比较密集.

2.1.2 震级和震源深度分布

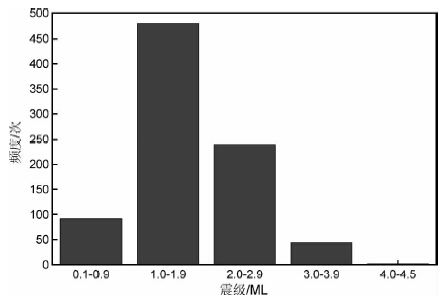

在北京、天津和河北台网记录到的1985-2008年的857次地震中,0.1~0.9级地震92次,1.0~1.9级地震480次,2.0~2.9级地震239次,3.0~3.9级地震44次,4.0~4.5级地震2次,由震级统计图(图 3)可知,1.0~2.9级地震共719次,占83.9%,可见研究区内的地震大部分在1.0~2.9级.

| 图 3 震级分布 Fig. 3 Magnitude distribution |

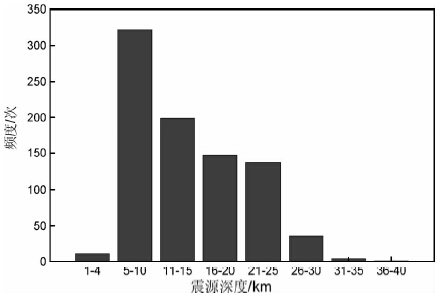

在发生的857次地震中,震源深度为1~4 km 11次,5~10 km 322次,11~15 km 199次,16~20 km 147次,21~25 km 137次,26~30 km 36次,31~35 km 4次,36~40 km 1次,从震级深度统计图(图 4)中可以看出,研究区震源深度大多集中在5~25 km(805次)左右.

| 图 4 震源深度分布 Fig. 4 Focal depth distribution |

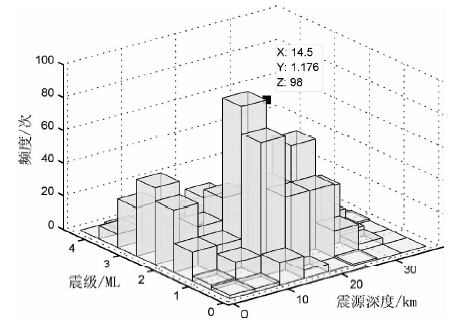

从震级和震源深度统计图(图 5)中可知震级在1.0~2.9级(ML),震源深度在5~25 km范围的地震有673次,占总数(857次)的78.5%,故其分布特点如下:

(1)研究区震源深度一般较浅,多位于上地壳内和下地壳的顶部;

(2)研究区内夏垫—三河附近是小震活动的密集区,5~25 km深度为震源密集区,0~5 km和密集区以下的深度内发生的地震为数不多.

| 图 5 震级和震源深度统计 Fig. 5 Magnitude and focal depth statistical |

2.2.1 b值分析

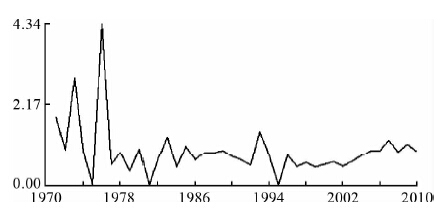

通过研究区仪器记录和历史记载(1970年1月-2009年9月)的地震目录对该区进行地震时间扫描分析,b值为震级与地震频度的比例系数,lgN=a-bM(N为地震频度,M为震级,a为表征地震活动水平的常数),震级越大,b值越小,b值分析图(图 6)中1975-1976年、1983-1984年、1994-1995年斜率大,表示该时段小震活动比较频繁,大震较少,1985-1988年、1997-2002年斜率较小,则这段时间小震少,可能有较大地震发生,如1996 年12月16日顺义4.0级地震就发生在该段.

| 图 6 最大似然法b值 Fig. 6 The maximum likelihood method of b value |

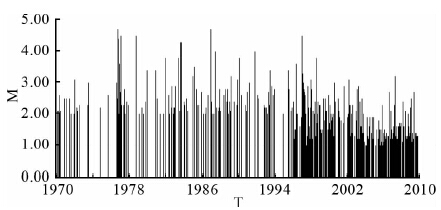

M-T图表示地震发生的频度,由1970-2009年的M-T(图 7)可以看出,1976-1977年、1987-1988年、1993年、 1997- 2000年、2002-2009 年地震发生比较频繁,1972-1976年、1978-1981年、1994-1995年地震发生的次数很少.第一个地震的震级为2.1级,最后一个地震的震级为1.3级,第一个最小地震和第一个最大地震的震级分别为1.0级和4.7级;1970-2009年共发生了636次地震,其中1.0~1.9级的地震发生了351次,2.0~2.9级240次,3.0~3.9级34次,4.0~4.9级11次.

| 图 7 M-T图 Fig. 7 M-T diagram |

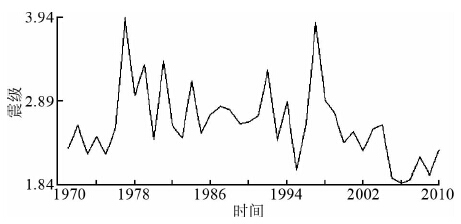

缺震图可以反应一个地区能量积累的多少,从而分析其可能引发地震的大小.由1970-2009年研究区缺震图(图 8)可知:1975-1991年、1996-1998年积累的能量可引起2.4级以上的地震的发生,最大地震可达3.96级,1972-1974年、1994-1995年、2000-2002年、2003-2009年的能量差不多都释放出去了,因此引发的地震震级较小.

| 图 8 缺震 Fig. 8 Earthquake deficiency |

利用GPS测量资料能够分析研究区断裂的规模和发育情况,已有学者应用高精度GPS RTK 测量技术对夏垫断裂的地表断层陡坎进行了测量,结果显示,断裂陡坎从大柳店到蒋里村段均有展布,整体走向为NE40°~50°,断层陡坎延伸长度不小于30 km,位于东柳河屯至东兴庄段,陡坎高度为2~3 m,往两侧高度变小,断层可能顺河道发育(毛昌伟等,2010).

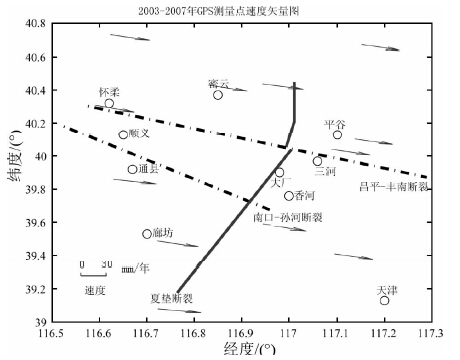

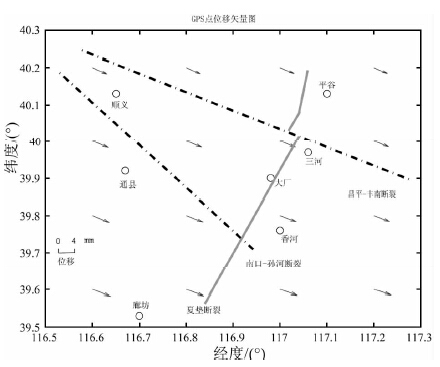

本文通过对三河—平谷地区进行GPS测量得到的2003-2007年的运动结果(薄万举等,2001),绘制出了该区的速度矢量(图 9),从图中可以看出,研究区整体向东南运动(图中箭头表示),运动的平均速率约为32.2毫米/年,这种构造运动与三河—平谷地区的地震活动有一定关系.

| 图 9 速度矢量图 Fig. 9 The velocity vector graph |

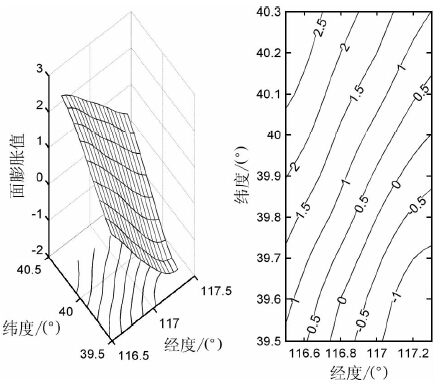

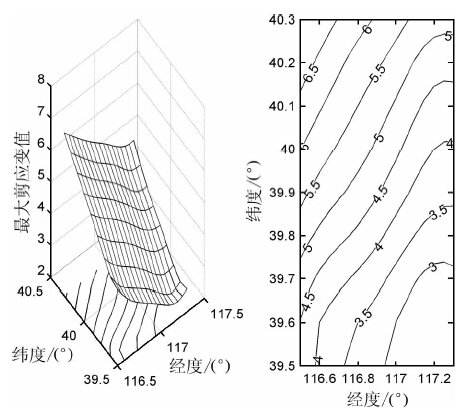

此外,本文还通过研究区连续六年的GPS归算值( 沈正康等,2004;万永革等, 2005,2007)绘制出了其位移矢量(图 10)、面膨胀等值线(图 11)和最大剪应变等值线(图 12).

| 图 10 位移矢量图 Fig. 10 The displacement vector graph |

| 图 11 面膨胀等值线图 Fig. 11 The suface expansion contour map |

| 图 12 最大剪应变等值线图 Fig. 12 The maximum shear strain contour map |

其中,位移矢量图和速度矢量图吻合较好,均可看出研究区整体向东南方向推移.从面膨胀等值线图可以看出研究区西北方向主要受压力作用,东南角主要受张力作用,压性量值较低,值越大表示运动越强烈.从最大剪应变等值线图可以看出,量值越大剪切应变越明显,且明显处多为压性活动引起. 4 周边台站观测资料研究

本文收集了三河—平谷周边台站的一些地球物理观测数据,对这些资料进行处理和分析,可得到研究区的地球物理特征,进而研究地震前兆和发震断裂的关系.本节主要列举了2009-2012年间研究区8个地震的震例(由于震例较多,为了便于对比分析,本文只标出了研究区震级相对较大,比较典型的地震),分别为2009年5月5日河北三河2.5级地震、2009年11月10日北京通州1.7级地震、2010年4月23日河北三河1.6级地震、2010年8月30日北京平谷1.8级地震、2011年2月19日河北三河1.7级地震、2011年月15日北京平谷2.0级地震、2011年12月7日北京通州2.1级地震、2012年3月22日河北大厂1.7级地震.

4.1 地电资料分析

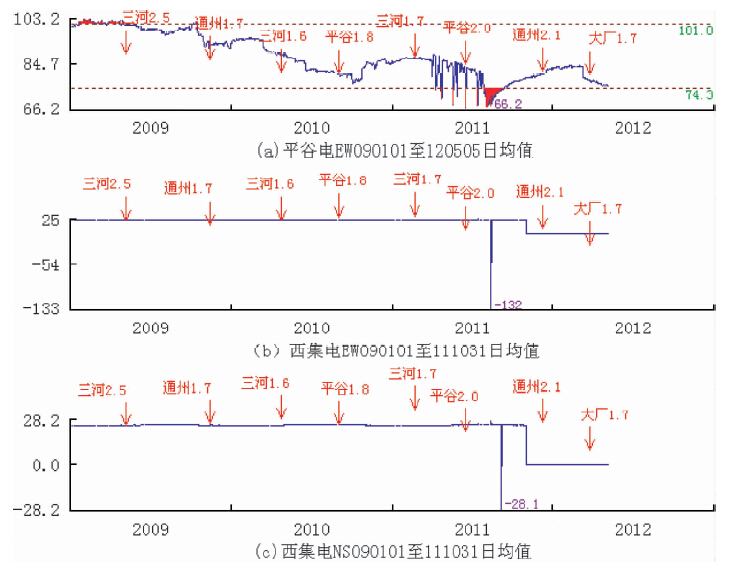

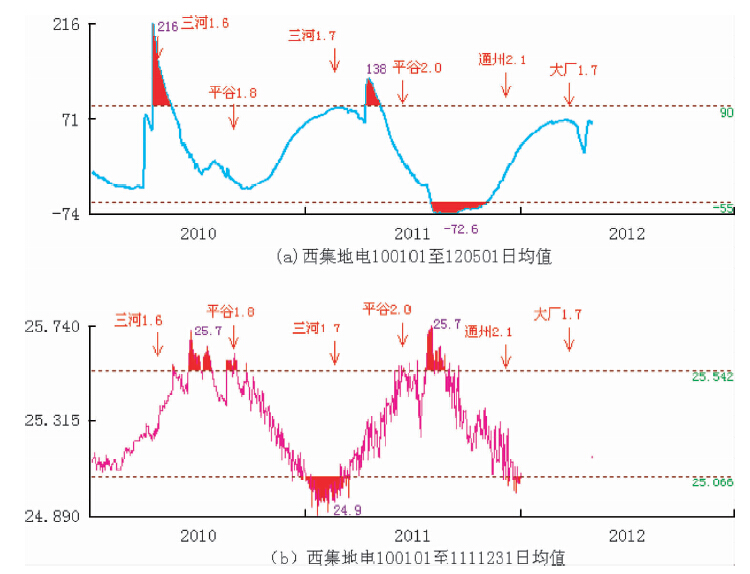

地电场指大地内部的电场,包括大地电场和自然电场.文中收集了三河—平谷地震区周边的平谷和通州西集地震台的地电阻率和地电场2009-2012年的观测数据,将数据进行整理后绘制出电阻率和地电场随时间变化的曲线(图 13,图 14).

| 图 13 不同台站记录的电阻率随时间的变化 Fig. 13 The resistivity variation with time of different stations record |

| 图 14 同一台站记录的电阻率和地电场变化随时间的变化 Fig. 14 The resistivity and ground electric field variation with time in the same station record |

图 13a中大部分地震都是在记录值突然减小后发生的,如通州1.7级、三河1.6级、平谷2.0级、通州2.1级和大厂1.7级地震.平谷地震台记录到的明显异常(阴影部分)开始时间为2011年7月26日,异常结束时间在2011年9月10日,与之后发生的通州2.1级地震时间间隔近三个月,最小幅值在2011年7月29日,电阻率值为66.2 ΩmV.图 13b和c中通州西集地震台EW和NS向电阻率观测值在通州2.1级地震前也有明显异常,在2011年8月9日和2011年9月2日最低记录值分别为-132 mV和-28.1 mV,但在其他几次地震中西集台的电阻率观测值无明显变化.

图 14中a为地电场变化曲线,b为地电阻率变化曲线.a中主要的震例有(由于篇幅有限,故只举其中3个震例加以说明):

(1)2010年8月30日北京平谷1.8级地震,异常开始时间为2010年4月11日,异常结束时间为2010年5月18日,与地震发生时间间隔3个多月,最大幅值在2010年4月16日,地电场值为216 mV;

(2)2011年06月15日北京平谷2.0级地震,异常开始时间为2011年4月13日,异常结束时间为2011年5月9日,异常持续时间将近1个月,最大幅值在2011年4月15日,地电场阻值为138mV;

(3)2011年12月07日北京通州2.1级地震,异常开始时间为2011年7月27日,与地震发生时间间隔4个多月,异常结束时间在2011年11月8日,最小幅值在2011年8月30日,地电场值为-72.6 mV;

(b)中在地震发生前电阻率值也有明显异常,如在第一个和第二个峰值25.7后紧接着在平谷和通州发生了1.8和2.1级地震.

由此可见,地电场和地电阻率的下降和上升,与地震力学效应有着密切关系,地震发生前,台站记录值一般有明显异常发生,特别是峰值和谷值出现之后可能会接着有地震发生,地震发生后,多数台站地电阻率日均值开始较快回升,但是一般不会回到异常开始时的水平(图 13a,图 14a).

无论是通过不同台站对同一地电测值的数据对比,还是对同一地震台不同测值数据的对比,都可以发现地电的变化可作为研究区地震孕育发生的一个重要标志,而地电的变化则可能是由三河—平谷地震区的构造活动引起的.

4.2 地磁资料分析

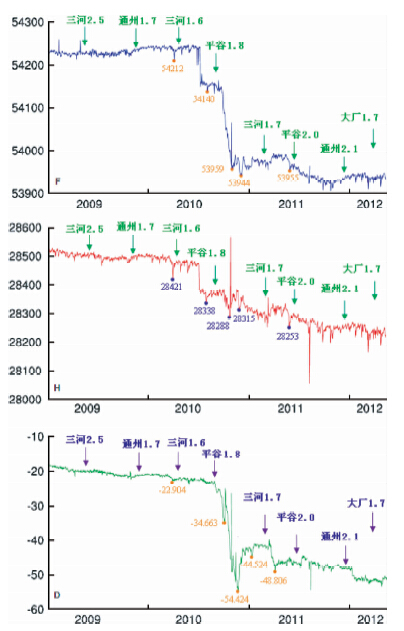

利用平谷地震台2009年1月-2012年5月的地磁观测资料,绘制出了磁场总强度F、水平强度H和磁偏角D的变化曲线(图 15),从图中可以看出研究区地磁场H、F、D三分量变化规律为:

(1)总体呈逐年下降的趋势,且2010年下半年各分量值下降很多;

(2)各分量达到一个异常低值(谷值)一段时间后,地震可能会随之发生,如图中的通州1.7级、三河1.6级、平谷1.8级、三河1.7级、平谷2.0级、通州2.1级和大厂1.7级地震.

| 图 15 平谷台2009-2012年地磁F、H、D三分量变化曲线 Fig. 15 Geomagnetic three-component F,H,D change curve in 2009-2012 of Pinggu seismic station |

(3)F、H分量异常持续时间约为30~45天,磁偏角D异常持续时间稍长一点,在60天左右,F、H谷值出现15~20天后可能伴随有地震发生.

4.3 地下水资料分析

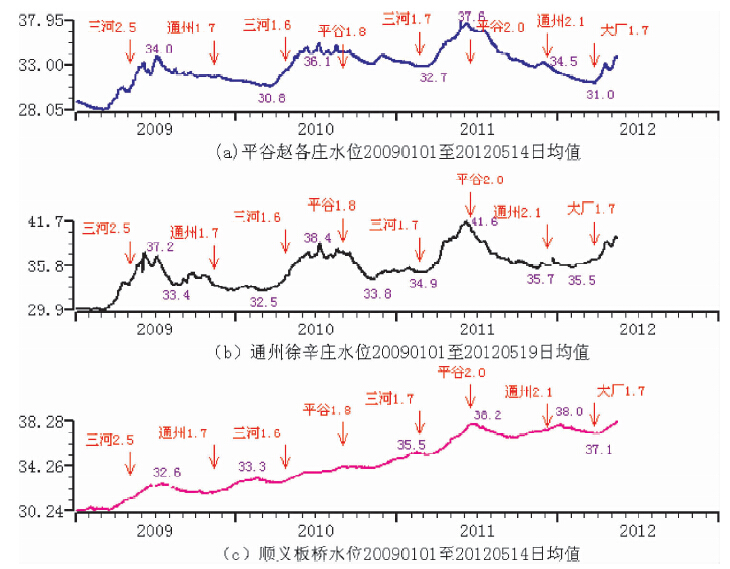

由收集到的平谷赵各庄、通州徐辛庄、顺义板桥2009年1月1日-2012年5月14日的地下水位观测资料,绘制出了水位随时间的变化曲线(图 16),从变化曲线可以得到地下水位的主要特征:

(1)(a)、(b)中水位先上升到一峰值接着下降到一谷值,随后再上升、下降,如此循环,周期约为一年,(c)中水位整体呈上升趋势;

(2)赵各庄和徐辛庄水位峰值和谷值出现前后1个月左右,可能有地震发生,如三河2.5级、三河1.6级、平谷1.8级、三河1.7级、平谷2.0级、通州2.1级和大厂1.7级地震.水位的观测可以作为地震监测的手段之一,若结合其他观测资料对比分析,监测效果将会更好.

| 图 16 不同台站记录的地下水变化曲线 Fig. 16 The groundwater change curves of different stations record |

应用收集到的顺义板桥和通州徐辛庄2009年1月1日-2011年12月1日年的水温观测资料,绘制了水温随时间的变化曲线(图 17),从曲线图中可得到水温变化的主要特征如下:

(1)水温变化比较平缓,顺义板桥的水温一般在22.99 ℃左右,通州徐辛庄水温值基本上在14.26 ℃左右;

(2)(a)、(b)中均出现了异常凸起点,特别是在2011年平谷2.0级地震前半个月左右,两处的水温明显增大,达到的最高水温值分别约为23.155 ℃和14.547 ℃;

(3)图中三河1.6级和1.7级两次地震发生前,顺义板桥水温无明显异常,而通州徐辛庄水位在震前均有明显的升高现象,这钟水温异常凸起的现象可能是地震的前兆之一.

| 图 17 不同台站记录的水温变化曲线 Fig. 17 The temperature change curves of different stations record |

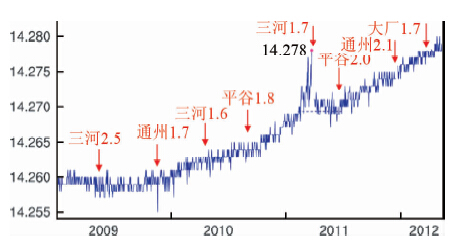

由收集到的平谷茅山后2009年1月-2012年5月的钻孔形变观测资料,绘制了其随时间的变化曲线(图 18).从曲线图中可以看出形变值整体呈缓慢增大的趋势,在三河1.7级和平谷2.0级地震前钻孔值突然增大,异常开始时间为2011年2月11日,异常结束时间为2012年4月10日,三河1.7级地震发生在异常持续时间之间,随后发生的平谷2.0级地震在异常结束后约2个月.异常的最大幅值在2011年3月22日,值的大小为14.278.这种钻孔形变值突然增大的现象可能是地震发生前的前兆信息.

| 图 18 平谷茅山后记录的钻孔形变随时间变化曲线 Fig. 18 The borehole deformation change curves with time of Pinggu Maoshan record |

综合地电、地磁、地下水位、水温和钻孔形变的观测分析结果,可以看出在所例举的8个地震震例中,平谷2.0级地震在这五种监测手段中均有前兆异常;除地电观测以外,三河1.7级地震在其他四种观测手段中皆有异常;除钻孔形变观测以外,三河1.6级地震在其他四种观测手段中均有异常;通州2.1级和大厂1.7级地震在地电、地磁和地下水位观测中皆有异常出现;通州1.7级地震在地电和地磁观测中有异常,而平谷1.8级地震在地磁和地下水位观测中有前兆异常.

8个震例中有3次发生在三河,平谷和通县各2次,大厂1次,这些地方分布在夏垫断裂两侧(图 1),可见这些地震的发生与夏垫断裂的构造活动有着密切关系.

5 结 论

本文通过对三河—平谷地震区的地震活动性、GPS资料及周边台站的地电、地磁、地下水位、水温和钻孔形变的观测资料进行分析和研究,可以得到如下结论:

(1)三河—平谷地区的地震震中分布呈带性,震源深度一般较浅,区内夏垫—三河附近小震活动频繁,5~25 km深度为震源密集区,0~5 km和密集区以下的深度内发生的地震为数不多,且研究区地震活动受到断裂构造的控制;

(2)研究区西北向主要受到挤压作用,东南向主要受拉张作用,该区整体向东南方向运动,运动的平均速率约为32.2 mm/n,这种构造运动很可能是引起三河—平谷区地震频发的原因之一;

(3)地电场和地电阻率的下降和上升,与地震力学效应关系密切,地震发生前,台站记录值一般有明显异常发生,地震发生后,多数台站地电阻率值开始较快回升,但是一般不会回到异常开始时的水平;

(4)研究区地磁场H、F、D三分量达到一个异常低值(谷值)一段时间后,地震可能会随之发生,且F、H异常持续时间一般约为30~45天;

(5)地下水位出现峰值和谷值前后1~2个月,可能会伴随着地震发生;

(6)水温异常凸起、钻孔形变值突然增大的现象可能是地震的前兆信息.

(7)8个震例中大部分在地电、地磁和地下水位中均有异常出现,地震台站可以考虑加大这三种手段的观测力度,以期获取有效的地震前兆信息.

(8)由于所例举的8个地震都是小震震例,今后若能将大震震例一并加以研究,可能会得到更加有意义的结论.

文章揭示了三河—平谷地区的地球物理特征,笔者认为若将GPS、电、磁、水、温和形变等数据和资料综合考虑,会对地震前兆信息的观测和识别具有一定的意义,进而为该区的地震监测预测和防灾减灾工作提供地质和地球物理方面的依据.

致 谢 感谢中国地震局地球物理研究所赵爱华老师、防灾科技学院熊仲华老师,北京市地震局王同利、中国地震局第一监测中心杨国华等老师以及中国科学院大气物理研究所田芝平博士在笔者收集相关资料的过程中提供的大量帮助和建议.感谢编辑部及审稿人提出的宝贵意见.| [1] | Bo W J, Yang G H, Guo L Q, et al. 2001. Study of crustal deformation and earthquake prediction[M] (in Chinese). Beijing: Seismological Press. |

| [2] | Fuis G S, Okaya D A, Clayton R W, et al. 1996. Images of crust beneath southern California will aid study of earthquakes and their effects[J]. Eos, Transactions American Geophysical Union, 77(18): 173-176. |

| [3] | Fuis G S, Ryberg T, Lutter W J, et al. 2001. Seismic mapping of shallow fault zones in the San Gabriel Mountains from the Los Angeles Region Seismic Experiment, southern California[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978-2012), 106(B4): 6549-6568. |

| [4] | Gao W X, Ma J. 1993. Seismo-geological Background and Earthquake Hazard in Beijing Area[M] (in Chinese). Beijing: Seismological Press: 3-51. |

| [5] | He K, Liu L, Wang W, et al. 2008. Simulation of strong ground motion scenario in the greater Beijing area caused by the 1679 M 8 Sanhe-Pinggu earthquake[J]. The 14th World Conference on Earthquake Engineering October 12-17, Beijing, China. |

| [6] | Jiang W L. 1999a. On identifying the formation mechanism of surface scarps in Pinggu area of Beijing[J]. Seismology and Geology (in Chinese), 21(4): 309-315. |

| [7] | Jiang W L. 1999b. Estimation of right-lateral strike-slip offset of the Xiadian seismic fault zone produced at the 1679 Sanhe-Pinggu M=8 earthquake[J]. Crust Structure and Stress Collection (in Chinese), 00: 1-6. |

| [8] | Li L, Chen Q F, Chen Y. 2007. Relocated seismicity in Big Beijing area and its tectonic implication[J]. Progress in geophysics (in Chinese), 22(1): 24-34. |

| [9] | Liu B J, Hu P, Meng Y Q, et al. 2009. Research on fine crustal structure using deep seismic reflection profile in Beijing region[J]. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 52(9):2264-2272. |

| [10] | Liu B J, Zhang X K, Chen Y, et al. 2011. Research on crustal structure and active fault in the Sanhe Pinggu Earthquake(M8.0) Zone based on single fold deep seismic reflection and shallow seismic reflection profiling[J]. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 54(5): 1251-1259. |

| [11] | Liu B Y, Shi B P, Zhang J. 2007. Strong motion simulation by the composite source modeling: a case study of 1679 M 8.0 Sanhe-Pinggu earthquake[J]. Acta Seismologica Sinica (in Chinese), 29(3): 302-313. |

| [12] | Mao C W, Ding R, Gong Z, et al. 2010. GPS survey of the surface fault scarp of 1679 Sanhe-Pinggu M 8 earthquake[J]. Crust Structure and Stress Collection (22): 11-18. |

| [13] | Meng X L, Du C T, Wang R, et al. 1983. The earthquake fault zone in 1679 Sanhe-Pinggu great earthquake[J]. Earthquake (in Chinese), 3: 18-23. |

| [14] | Rang Y K, Deng Q D, Yang X P, et al. 1997. Paleoearthquakes and recurrence interval on the seismogenic fault of 1679 Sanhe-Pinggu M 8 earthquake, Hebei and Beijing[J]. Seismology and Geology (in Chinese), 19(3): 193-201. |

| [15] | Shen Z K, Wan Y G, Gan W J, et al. 2004. Crustal stress evolution of the last 700 years in North China and earthquake occurrence[J]. Earthquake Research in China (in Chinese), 20(3): 211-228. |

| [16] | Wan Y G, Shen Z K, Gan W J, et al. 2005. On the consistency of large earthquake moment and strain rate inferred from GPS data in North China[J]. Earthquake Research in China (in Chinese), 21(1): 33-40. |

| [17] | Wan Y G, Shen Z K, Zeng Y H, et al. 2007. Evolution of cumulative coulomb failure stress in Northeastern Qinghai-Xizang(Tibetan)plateau and its effect on large earthquake occurrence[J]. Acta Seismologica Sinica (in Chinese), 29(2): 115-129. |

| [18] | Wang J,Liu Q Y,Chen J H, et al. 2009. Three-dimensional S-wave velocity structure of the crust and upper mantle beneath the Capital Circle Region from receiver function inversion. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 52(10): 2472-2482. |

| [19] | Wang S J, Zhang X K, Zhang C K, et al. 2007. 2-D crustal structures along Wuqing-Beijing-Chicheng deep seismic sounding profile. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 50(6) : 1769-1777. |

| [20] | Xiang H F, Fang Z J, Xu J, et al. 1988. Seismotectonic background and recurrence interval of great earthquakes in 1679 Sanhe-Pinggu M=8 earthquake area[J]. Seismology and Geology (in Chinese), 10(1): 15-28. |

| [21] | Xu X W, Ji F J, Yu G H, et al. 2000. Reconstruction 0f paleoearthquake sequence using stratigraphic section from drill logs: a study at the Xiadian fault, Hebei[J].Seismology and Geology (in Chinese), 22(1): 9-19. |

| [22] | Xu X W, Ma W T, Yu G H, et al. 2001. The background of most recent tectonic events in the northern North China plain and its structural pattern-Analysis of correlation between shallow and deep structures along the Sanhe Pinggu seismic fault. In: Lu Y C eds. Recent Tectonics and Environment[M] (in Chinese). Beijing: Seismological Press: 267-281. |

| [23] | Xu X W, Wu W M, Zhang X K, et al. 2002. The latest crustal deformation and earthquake in North China[M] (in Chinese). Beijing: Science Press. |

| [24] | Yang F, Huang J L,Yang T. 2010. Upper mantle structure beneath the Chinese capital region from teleseismic finite-frequency tomography[J]. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 53(8): 1806-1816. |

| [25] | Zhang X K, Wang C Y, Liu G D, et al. 1996. Fine crustal structure in Yanqing Huailai region by deep seismic reflection Profiling[J]. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 39(3): 356-364. |

| [26] | Zhang X K, Zhao J R, Liu G H, et al. 2002. Study on fine crustal structure 0f the Sanhe-Pinggu earthquake (M 8.0) region by deep seismic reflection profiling[J]. Earthquake Research in China (in Chinese), 18(4): 326-336. |

| [27] | Zhao J R, Zhang X K, Zhang C K, et al. 1999. The crust-mantle tectonics and velocity structure characteristics in Xianghe-Beijing Zhuolu and its adjacent areas[J]. Seismology and Geology (in Chinese), 21(1): 29-36. |

| [28] | Zhao J R, Zhang X K, Zhang C K, et al. 2004. Deep structuralfeatures of the Sanhe Pinggu great earthquake area imaged by widmangle and deep seismic reflection profiling[J]. Chinese J. Geophys. (in Chinese), 47(4): 646-653. |

| [29] | 薄万举, 杨国华, 郭良迁, 等. 2001. 地壳形变与地震预测研究[M]. 北京: 地震出版社. |

| [30] | 高文学, 马瑾. 1993. 首都圈地震地质环境与地震灾害[M]. 北京: 地震出版社: 3-51. |

| [31] | 江娃利. 1999a. 北京平谷地区地表陡坎的成因识别[J]. 地震地质, 21(4): 309-315. |

| [32] | 江娃利. 1999b. 1679年三河—平谷8级地震夏垫地震破裂带右旋走滑位移量计算[J]. 地壳构造与地壳应力文集, 00: 1-6. |

| [33] | 李乐, 陈棋福, 陈颙. 2007. 首都圈地震活动构造成因的小震精定位分析[J]. 地球物理学进展, 22(1): 24-34. |

| [34] | 刘保金, 胡平, 孟勇奇, 等. 2009. 北京地区地壳精细结构的深地震反射剖面探测研究[J]. 地球物理学报, 52(9): 2264-2272. |

| [35] | 刘保金, 张先康, 陈颙, 等. 2011.三河—平谷8.0级地震区地壳结构和活动断裂研究——利用单次覆盖深反射和浅层地震剖面[J]. 地球物理学报, 54(5): 1251-1259. |

| [36] | 刘博研, 史保平, 张健. 2007. 复合地震源模拟强地面运动——以1679 年三河—平谷MS 8.0地震为例[J]. 地震学报, 29(3): 302-313. |

| [37] | 毛昌伟, 丁锐, 龚正, 等. 2010. 1679年三河—平谷8级地震地表断层陡坎的GPS测量[J]. 地壳构造与地壳应力文集(22): 11-18. |

| [38] | 孟宪梁, 杜春涛, 王瑞, 等. 1983. 1679年三河—平谷大震的地震断裂带[J]. 地震, 3: 18-23. |

| [39] | 冉勇康, 邓起东, 杨晓平, 等. 1997. 1679年三河—平谷8级地震发震断层的古地震及其重复间隔[J]. 地震地质, 19(3): 193-201. |

| [40] | 沈正康, 万永革, 甘卫军, 等. 2004. 华北地区700年来地壳应力场演化与地震的关系研究[J]. 中国地震, 20(3): 211-228. |

| [41] | 万永革, 沈正康, 甘卫军, 等. 2005. 华北地区大地震矩释放率和GPS应变率的一致性研究[J]. 中国地震, 21(1): 33-40. |

| [42] | 万永革, 沈正康, 曾跃华, 等. 2007. 青藏高原东北部的库仑应力积累演化对大地震发生的影响[J]. 地震学报, 29(2): 115-129. |

| [43] | 王峻, 刘启元, 陈九辉, 等. 2009. 根据接收函数反演得到的首都圈地壳上地幔三维S波速度结构[J]. 地球物理学报, 52(10): 2472-2482. |

| [44] | 王帅军, 张先康, 张成科, 等. 2007. 武清—北京—赤城二维地壳结构和构造[J]. 地球物理学报, 50(6): 1769-1777. |

| [45] | 向宏发, 方仲景, 徐杰, 等. 1988. 三河—平谷8级地震区的构造背景与大震重复性研究[J]. 地震地质, 10(1): 15-28. |

| [46] | 徐锡伟, 计风桔, 于贵华, 等. 2000. 用钻孔地层剖面记录恢复古地震序列: 河北夏垫断裂古地震研究[J]. 地震地质, 22(1): 9-19. |

| [47] | 徐锡伟, 马文涛, 于贵华, 等. 2001. 最新构造变动环境及其构造模式——三河—平谷地震断层深浅构造关系分析. 见: 卢演俦,等主编. 新构造与环境[M]. 北京: 地震出版社: 267-28l. |

| [48] | 徐锡伟, 吴卫民, 张先康, 等. 2002. 华北地区地壳最新构造变动与地震[M]. 北京: 科学出版社. |

| [49] | 杨峰, 黄金莉, 杨挺. 2010. 应用远震有限频率层析成像反演首都圈上地幔速度结构[J]. 地球物理学报, 53(8): 1806-1816. |

| [50] | 张先康, 王椿镛, 刘国栋, 等. 1996. 延庆—怀来地区地壳精细结构——利用深地震反射剖面[J]. 地球物理学报, 39(3): 356-364. |

| [51] | 张先康, 赵金仁, 刘国华, 等. 2002. 三河—平谷8.0级大震区震源细结构的深地震反射探测研究[J]. 中国地震, 18(4): 326-336. |

| [52] | 赵金仁, 张先康, 张成科, 等. 1999. 香河北京涿鹿及其相邻地区壳幔构造与速度结构特征[J]. 地震地质, 21(1): 29-36. |

| [53] | 赵金仁, 张先康, 张成科, 等. 2004. 利用宽角反射/折射和深反射探测剖面揭示三河—平谷大震区深部结构特征[J]. 地球物理学报, 47(4): 646-653. |

2014, Vol. 29

2014, Vol. 29