地震勘探仪器是集合当代最先进的信息技术(传感技术、电子技术、计算机技术、通讯技术等)于一体的综合系统(张林行等,2006a).其革新和发展总是伴随着新技术的出现,为了满足地震勘探技术的不断发展,地震勘探仪器也在不断的更新换代.从地震勘探仪器的元器件组成、设计结构、技术指标以及它在地震勘探发展过程中所起到的作用各方面进行分析,地震勘探仪器从20世纪30年代诞生第一代模拟光点记录地震仪已开始,经历了模拟磁带记录地震仪器、多道集中式数字地震仪器和遥测数字地震仪器,目前已经发展到24位A/D型的遥测数字地震仪(湘赣等,2001).为了满足高分辨率勘探和高密度勘探的需求,万道甚至十万道以上的大型地震勘探仪器将广泛应用于地震勘探中(易碧金等,2004;Durham et al,2007;罗福龙等,2007),因此对于主流的遥测地震仪在技术和结构上的革新显得尤为重要.目前用于地球物理勘探的数字遥测地震仪按照其数据传输方式主要分为二类:有线遥测地震仪和无线遥测地震仪(郭建等,2009).

有线遥测地震仪完全是由有线系统发送指令和传输采集数据,是目前地球物理勘探中的主力军,并且在遥测地震仪中占据了市场的大部分份额.其主要由采集站、大线、中央主机组成.采集站主要负责采集地震数据;中央主机主要是对采集来的数据进行回收,然后进行数据处理,最后把处理后的数据结果存储在磁带上;大线主要用于采集站与采集站之间、采集站与中央主机之间信息的交换和数据的传输.目前经典的有线遥测地震仪有Sercel公司的408UL、428XL,美国ION公司的System IV、scorpion和Aries系统、美国WesternGeco 公司的Uni Q系统.目前在我国石油和天然气勘领域使用的有线遥测地震仪器大部分依赖于进口.

无线遥测地震仪用无线进行遥测和数据的传输,省去了笨重的电缆,再市场中占有一定的份额(郭建等,2009).其主要由采集站、中央主机组成.采集站主要负责采集地震数据;中央主机主要是通过无线传输的方式对采集来的数据进行回收,然后进行数据处理,最后把处理后的数据结果存储在磁带上;采集站与采集站之间、采集站与中央主机之间的信息交换和数据传输的媒体是无线电.这种仪器由于采集站和中央主机都安装了电台,所以省去了采集站与采集站之间、采集站与中央主机之间连接的大线.经典的仪器有美国FairField公司的TELSEIS STAR系统、BOX系统和法国Sercel公司的Eagle88系统、美国OPSEIS公司的OPSEIS-5586系统和鹰系统等.

两类地震勘探仪器都有各自的特点:有线遥测地震仪传输速度快,但是传输大线较笨重;无线遥测地震仪数据传输的速度和可靠性不及有线系统高,但是省去了笨重的电缆,布设简单,施工效率高,灵活性强(袁子龙等,2007).基于有线遥测地震仪传输电缆较笨重、无线遥测地震仪传输稳定性差的问题,使有线和无线遥测地震仪越走越近,开始结合为一体.一方面,原来以生产有线遥测系统著名的厂家已经或准备发展无线遥测技术.例如,I/O公司已经推出的无线电等;另一方面,原来以生产无线系统著名的厂家已经或准备发展有线遥测系统(如FairField、Syntron公司等)(王文良等,1998).因此,从整个发展形势来看,有线和无线系统结合为一体成为必然.

1 经典有线遥测地震仪介绍

1.1 SERCEL公司的408UL系统

Sercel 408UL是Sercel公司最新推出的一种地震数据采集系统,突破了原有遥测的局限性,采用了全新的局域网络传输,实现了施工的灵活性,提高了数据的质量.与地震区域网络遥测技术相适应的地震网络软件分布在Sercel 408UL系统的中央处理单元和地面电子设备保证了数据的采集质量,从而提高了系统的灵活性(杨成珊等,2001).Sercel 408UL系统主要有以下特点:

1)在Sercel 408UL的地面电子设备设计中,突破了传统的采集站与电缆分离的概念,采用一种基于LINK链式结构即把采集站和电缆作为一个单元使用.一条LINK是由一组极小的FDU(野外数字化单元)通过两对数传线集成连接而成,LINK的两端为大线结头.LINK作为一个单元,用户可以根据施工的条件来选择采集道数和电缆的长度,从而可以选择适合的LINK结构,保证了数据采集的质量.

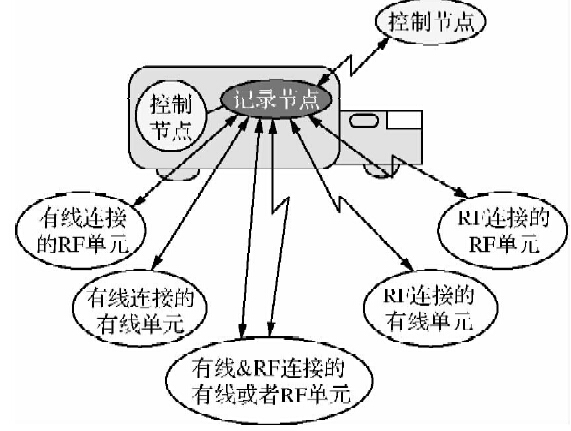

2)408UL系统地震区域网络遥测技术.野外排列中,把地面电子设备单元作为路由节点,主机记录系统作为网络节点,其中包括人机操作界面HCI、中央记录单元CM-408、野外数字化单元FDU、电源排列管理站LAUL、交叉排列管理站LAUX、无线中继站LRU和远程鹰模块REM等,数据和命令在网络节点传输,从而完成了地震区域网络的构建以便对网络节点进行控制和管理.408UL系统区域网络构造如图 1所示.

| 图 1 408UL区域网构造图 Fig. 1 408ULarea network structure diagram |

3)408UL系统开发了一套适用于网络遥测技术和分布式遥测机构的地震网络软件.该软件可以把地震局域网络的所有的节点进行数据的传输,增强了数据的传输质量,并且带有测试软件,系统实用性强,该系统可以大容量的进行数据的传输,从而实现了系统的灵活性操作(王文良等,2000).

408UL系统地面电子设备单元主要包括野外数字化单元FDU、电源排列管理站LAUL、交叉排列管理站LAUX.采集链上的核心部分是被称为FDU的采集站,FDU包含了传统采集站的全部功能,其关键技术采用24位的ADC;电源排列管理站(LAUL)除了供给采集链电源之外,还具有FDU管理和测线管理的功能,其测试能力除供电测试和数据传输测试以外,对野外施工的测试还包括检波器电阻、检波器埋置情况、漏电、噪音、共模抑制比测试等.对FDU的测试包括等效输入噪音、畸变、相位、增益和共模抑制比测试.LAUL中设计有4MB局部缓冲存储器,供非实时方式传输时使用;408UL系统的交叉排列管理站(LAUX)除了具有传统交叉站的数据传输、路径选择和电源供电功能以外,还增加了不少的测试功能.其测试能力有:对电源供电的测试、对数据传输的测试、对野外施工的测试、对FDU的测试.LAUX存储能力是4MB局部缓冲存数,供非实时方式传输时使用.

1.2 SERCEL公司的428XL系统

在408UL取得成功之后,SERCEL公司于2006年推出了428XL地震数据采集系统,428XL系统与408UL电子设备单元相互兼容的性质,增加了相应的功能和使用价值.428XL与408UL相比,428XL系统需要功率更低,工作时间更长,工作更加稳定可靠.428XL系统在改进常规作业的同时,提供了为满足更多道数作业需求而专门设计的全新硬件和软件,针对用户拥有了更多的功能.除了408UL系统已有的特点,428XL系统还拥有以下特点:

1)428XL有更多的地震道数,精确性更高.采用新的遥测技术,使428XL在用同轴线交叉线电缆情况下,2 ms采样实时传输地震道能力提高了500%,拥有10万道实时带道能力(韩晓泉等,2008).

2)重量大幅度减轻.428XL 系统采用更加小巧轻便的新型测线电子设备,可随着道间距的减小而带更多地震道.这样就能比传统系统降低不少的重量,而随着道数的增多,每个道重量包括采集站电子设备、测线电子设备、电缆和电池则会减小.

3)更加节能.Sercel 408UL 曾经是世界上最节能的系统.根据检波器类型和检波点位置间距的不同,节能效率最高可获得 35% 的提高,一个标准±12 V电池可为多达 120 道提供电力.如此高的节能效率对野外作业而言意义重大.

4)更多选择.428XL 在野外作业中提供无与伦比的灵活性和高效率.只需选择并准备好最适合配置和外设,428XL 就会准备就绪.例如,428XL 系统可配备完全的无线遥测或内置 100 Mbps 以太网无线交叉传输.所以,可根据自己的需要随意选择有线、无线或二者组合.

428XL系统地面电子设备单元主要包括采集链、电源排列单元、交叉单元、新的无线电遥测选项.与 408UL采集链结构相似,428XL链路是FDU(野外数字化单元)和电缆集成在一起,可作为一个独立的轻便设备使用.由此成就出业内集电缆、电池和FDU 于一身的重量最轻和效率最高的地面设备.此外,检波器被直接连接到 FDU 上,省去记录系统中任何大的模拟线路;电源排列单元LAUL通过有线方式给FDU或DSU供电.电源是常规的12伏电池,典型容量是60安/时.交叉站排列单元LAUX把每一条测线上得采集单元连接到中央主机.LAUL和LAUX 还可确保以下功能:回收 FDU 或 DSU 数据,以便传输给记录系统本地数据缓存仪器测试处理;基于 100 Mbps 以太网传输网络协议(王文良等,2008),428XL每条交叉测线可以实现万道地震数据2 ms采样.428XL 系统研制了无线遥测单元可以实现系统的无障碍采集.428XL 系统提供了新的数据采集单元LAUR-428和收发机单元 LRU-428,既能连接到交叉线又能连接到中央记录单元.

428XL地震勘探系统2012年12月与吉林大学自主研制的无缆地震勘探系统在辽宁兴城地质走廊带进行了仪器性能的对比试验,一方面验证了吉林大学自主研制的无缆地震勘探系统GEIWSR的可行性,另一方面通过与国外先进的遥测地震勘探系统对比,428XL可以在中央主控机上实时的查看单炮记录,然而GEIWSR无法进行数据的实时显示.通过428XL系统在辽宁兴城地质走廊带的应用可以得出:428XL可以快速的显示地震数据但是无法对天然源进行长时间观测,GEIWSR可以长时间的观测天然源噪声但是无法实时的显示地震数据.

1.3 吉林大学有线遥测地震仪

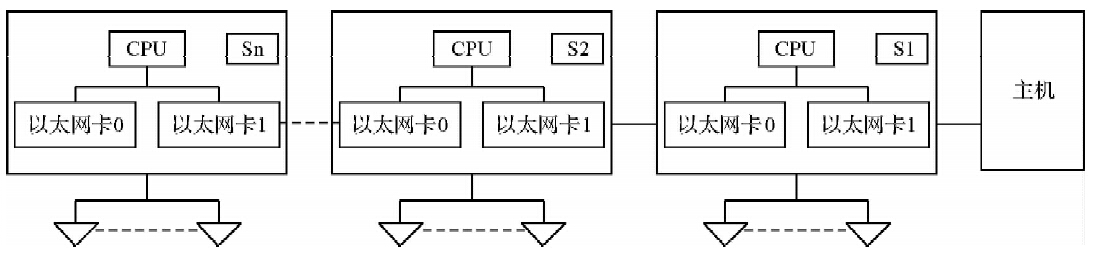

吉林大学国家地球物理探测仪器工程技术研究中心是一个产学研集一体的大型工程研究中心,自从创建以来研制了JLMRS系列地面核磁共振找水系统(林君等,2013)、油井压裂微震地震系统(朱凯光等,2013)、无人飞艇长导线源时域地空电磁勘探系统(嵇艳鞠等,2013).自此基础上针对分布式地震数据采集系统的特点,提出了基于多跳以太网架构的遥测地震数据传输方法和接力式的网络拓扑结构,应用嵌入式以太网技术解决分布式地震数据采集中的数据传输瓶颈,成功研制出了基于以太网的有线遥测地震仪GEIST438.接力式以太网拓扑结构如图 2所示(Sn为排列中的第n台地震仪,▽为检波器)(张林行等,2010).

| 图 2 接力式以太网拓扑结构(JGI et al,2003) Fig. 2 Topological structure of the Relay Ethernet |

整个系统的数据传输部分基于 10/100M 以太网,根据实际地震勘探施工中系统搬移较多的特点,采用接力式的网络拓扑结构,并针对地震勘探中数据传输特点提出了多采集站同步数据上传策略,以提高接力式网络的数据传输效率.仪器系统的采集站有8道数据采集,通过电缆连接到中央主机该系统在国内外有领先的水平,具体特点如下:

1)采集单元到主控单元所采集的信号为数字信号,从而消除了信号在传输过程中的畸变.

2)采集单元采用24位的A/D转换器,从而实现了最快采样率为25 μs.

3)数据观测软件方便直观性强,支持反射的方法进行滚动式测量.

4)支持中文的Windows软件,支持各种地震勘探的方法.

5)基于100 M的以太网传输,有效数据传输速率高达≥16 Mbps.

6)采集单元自检软件可以检查检波器和采集站的状态.

7)采集单元可以自动寻址,并且布线快捷.

地震仪器通过交叉线连接交叉站,交叉站通过大线连接采集单元,地震仪主机通过TCP/IP协议进行命令的传输和交互保证了地震仪主机数据传输的可靠性和稳定性.接力式的拓扑结构简化了系统连线,便于野外施工,提高了作业效率.地震仪主机可通过自动配置IP的方式与采集单元进行交互;100 Mbps的以太网传输技术提高了数据的传输速率,大线数据传输速率最高时可达到30 Mbps,超过现有同类仪器仅能达到的16 Mbps(张林行等,2006b;张林行等,2007).

428XL系统是Sercel公司在408UL系统基础上进一步开发出来的,是目前业内功能最强的地震记录系统,针对用户的需求设计了全新的硬件和软件,还保持了408UL野外设备的兼容性.通过与国际上先进的有线遥测地震仪428XL进行参数性能方面的对比,为GEIST438的研发和改进提供实验数据支持.428XL和GEIET438系统性能指标对比如表 1所示.

|

|

表 1 428XL和GEIST438系统性能指标对比 Table 1 Contrast of performance Indicators of 428XL and GEIST438 System |

2011年吉林大学使用研制的有线遥测地震仪在蒙古进行了测试,并把采集来的地震数据经过相应的处理后得到地震剖面图,从处理完后的剖面图可以清晰的看到地下的构造.通过对剖面图进行分析,当地进行了相应的投资,取得了不错的效益.从而验证了GEIST438地震仪的可靠性.

2 无线遥测地震仪介绍

基于无线遥测地震仪数据率传输不足,限制了地震仪器采集的数据通道,所以不能满足3D地震采集的需要,导致了无线遥测地震仪没有投入实际使用.目前国外只有美国FairField、法国Sercel、美国OPSEIS等很少公司在研发而且产品应用不广泛,国内更是很少有人在研发,只有中国科学院地质与地球物理研究所成功研制了无线遥测地震仪.鉴于国内外已有的无线遥测地震仪产品各个指标不同,做对比分析没有实质意义,本文介绍了国外比较成熟的无线遥测地震仪的性能指标、优缺点和在国内实际中的应用.

2.1 美国FairField公司的BOX系统

BOX系统是美国FairField公司在1998年研制的无线遥测地震系统.该系统在数据传输方面提出了一些新的方法和思想.FairField公司与英国无线国际有限公司合作,他们把先进的蜂窝技术用得BOX系统上,从而提高了数据的传输量和数据的传输速率.此系统具有人性化的人机界面和简单易懂的操作说明,从而可以让更多的人使用此系统进行相应的实际应用,在国内也有一定的市场份额.

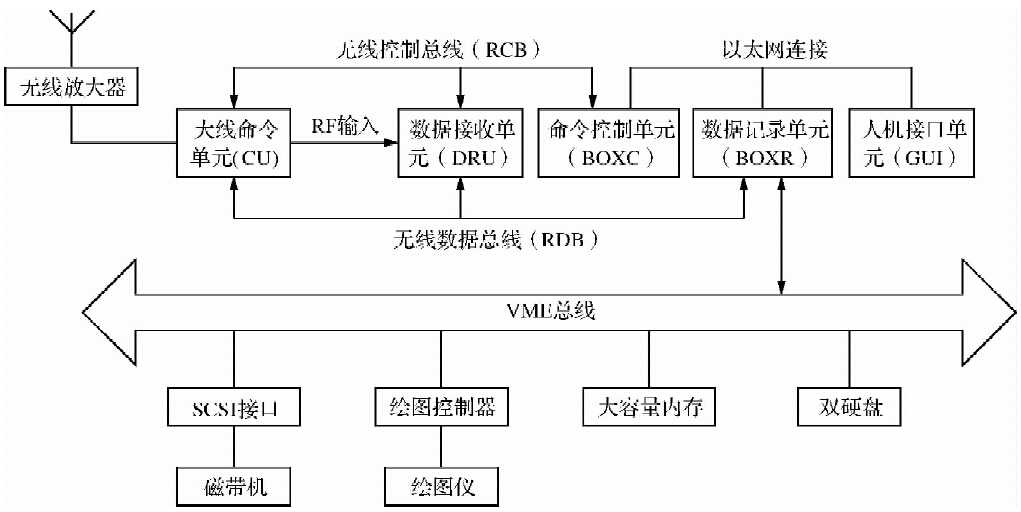

BOX无线系统主要由主机和地面设备单元组成,用户可以根据自己的需求进行参数的配置,主机主要包括无线命令单元、无线接收单元、记录单元、人机接口界面、磁带仪和绘图仪等设备组成.BOX的结构框图如图 3所示.

| 图 3 BOX结构框图 Fig. 3 Block diagram of BOX |

人机接口采用SUN工作站,使用两个显示器,同时可以进行质量控制.一个作为显示器,另一个作为质量控制显示器.记录单元主要实现与地震有关的工作,主要接收数据、对数据进行处理、数据显示以及数据的实时传输控制(倪芬明等,2002;韩志玉,1998).命令单元主要提供中央主机和采集站之间的无线接口,接受采集来的数据并且发送相应的控制信息给采集站.BOX系统的性能指标如表 2所示.

|

|

表 2 BOX系统性能指标(左卫华等,2002) Table 2 Performance Indicators of BOX System |

BOX系统还使用其他的先进技术和功能.目前,在中国的地震勘探BOX共有n套,胜利油田公司进行野外勘探放炮7万多,陆地勘探2万多炮取得了良好的进展(倪芬明等,2002).此外BOX系统在国内的海域上进行了2 ms采样、8 s记录的生产中,实际完成的一炮记录的时间仅用16 s,日生产量可达2万炮.从而验证了BOX勘探系统可以大规模投入到实际应用中去.

2.2 美国OPSEIS公司的OPSEIS-5586系统

OPSEIS-5586系统是由美国AAI公司继OPSEIS-5500系统后推出一种新型的无线遥测系统.此系统最大的特点是数据和指令的传输和接收均采用无线电“接/发”方式进行.该系统采用了新的软件进行控制,大大提高了地震数据采集的速度和质量控制能力;具有数据传输速度快、效率高、稳定性强等特点.

系统的最基本组成部分是中央记录站(CRS)和采集站(RSU),为了帮助辅助单元实验人员对采集站进行合理有效的安排,并对检波器和电缆的排列设计改成了性能测试仪OPSEIS 8688(孙建章等,1991).中央记录站和采集站之间采用双向通信和数据传输功能的可靠单频,甚至高频无线电通讯,如果需要的话可以采用连线遥测.系统对数据进行并行采集和记录显示,RSU是按CRS的指令进行工作的可以对采集来得数据进行相应的处理,根据来自CRS的命令,RSU对地震数据进行滤波、去噪、数字化以及相关的处理.当接收到来自CRS的传送命令后,RSU把数据传送给CRS,由CRS对数据进行处理和记录,记录数据的磁带可根据要求进行存储,CRS能支持两台磁带机记录经过相关的数据和原始数据,或者以实时或拷贝方式复制记录的数据.记录格式选用标准的SEG-Y或修改的2字节SEG-Y格式,两者都是解编和道顺序格式.一个CRS最多可管理128条测线,每条测线最多可采用200个采集站,每个采集站管理4道(王本吉等,1990).

OPSEIS-5586无线遥测地震仪自1989年引进国内以来,石油地球物理地探局地调二处经两年多的生产实践,转战东西南北,在山地、湖泊、沼泽等各种恶劣的环境下工作,同时兼容多种震源,充分发挥了此种仪器的优势,圆满完成了二维、三维的勘探任务,其中包括有线遥测地震仪SN368未能完成的任务.实践证明OPSEIS-5586无线遥测地震仪是一种使用方便,稳定性好,效益高,经济效益显著,应用广泛的地震勘探系统.通过使用发现OPSEIS-5586地震仪配备的电台频率只有一个无法进行选择,此外采集站应当进一步降低功耗和体积,这样才可以更好的应用在中国市场(王本吉等,1990).

2.3 美国OPSEIS公司的OPSEIS鹰系统

OPSEIS鹰系统是美国在1992年6月由OPSEIS公司研制出来的有线无线混合采集系统.它采用最新的微处理技术,进行采集、编辑和记录地震数据,并采用多处理器,双存储器和最新的发射机技术来提高数据采收率,改进系统的性能、实现实时操作.本地震采集系统用于河流、湖泊、山地等各种恶劣的环境下工作,同时可以对多种震源兼容(脱霞庆等,1993).

OPSEIS鹰系统是由中央记录站、采集站以及各种辅助设备组成.OPSEIS 900中央记录站是一个便携式的地震采集站,它可以控制整个采集系统并且可以对外围进行方便的操作,具备的功能如下:

1)为中央采集站和各种辅助单元进行参数的设置.

2)设置系统序列.

3)接收来自SAR的数据.

4)将数据记录在磁带上.

5)可以对数据进行实时的显示以及数据的备份.

6)工作状态和错误报告.

OPSEIS 810 SAR是一台轻便地震记录装置,作为该系统地震采集记录系统的一个完整的部分,专用于野外工作.OPSEIS 810 SAR是以采用先进的微处理器作为野外地震记录工作为特征.在CRS操作指令的控制下,SAR微处理器能接收、转换、叠加、存储和为CRS处理传输数据,同时使用4个频率通过成组传输数据被CRS接收.OPSEIS 716野外排列助手(DPA)是一个小型的手持式终端,用来帮助野外技术人员完成排列任务.使用DPA野外技术人员可对SAR进行编程、监视和测试,这些检查都是在布置SAR排列过程中完成.这样既减少操作员工作量,又加快了排列时间(脱霞庆等,1993).

2.4 中国科学院地质与地球物理研究所无线遥测地震仪

常规的无线遥测地震仪最大的缺点是数据率传输不足,限制了地震仪器采集的数据通道,所以不能满足3D地震采集的需要,这也是目前基本没有无线遥测地震仪投入实际使用的原因.中国科学院地质与地球物理研究所克服了传统无线遥测地震仪的缺点,实现了万道级并能进行实时控制和实时采集数据回收的无线遥测地震仪采集系统(郭建等,2012).

中国科学院地质与地球物理研究所无线遥测地震仪主要由中央控制操作系统CCOS和多道通信方式与之相连的采集站AS.中央控制操作系统CCOS主要包括网络交换机和进行数据处理的服务器,对于网络交换机主要连接存储设备、显示设备以及进行数据操作的计算机服务器终端,计算机的服务器连接定位GPS模块.它的硬件部分由存储设备(磁盘阵列、磁带机)、显示设备(绘图仪)、网络交换机、计算机服务器、客户计算机终端、VHF通信部件、GPS模块等组成.采集站AS包括控制器和与之相连的VHF通信部件,控制器再与地震传感器、GPS模块和姿态传感器相连(郭建等,2012).

中国科学院地质与地球物理研究所无线遥测地震仪系统的最大特点是在中央控制操作系统(仪器车)CCOS引入了多信道载波的无线遥测功能,实现了数据的准实时回传.解决了常规有线地震仪电缆重、电缆检查量大、效率低等问题,此外还解决了由于数据传输速率导致的道数少的问题,从而大大提高的无线遥测地震系统的施工效率和范围.此系统主要体现以下几个方面的优势(郭建等,2012):

1)利用多信道载波的无线遥测实现地震仪的控制和数据传送,实现了万道级的地震仪器采集系统,经过简单的组合还可以实现地震数据采集道数的无限扩充.

2)利用无线遥测的功能可以对机器进行无线开机、关机以及休眠,还可以随时的查看电源的状态,从而降低的电源的功耗,提高的采集的工作时间.

3)利用无线遥测的方式可以实时的对数据进行回收和监测,从而大大提高了野外工作的效率.

4)利用无线遥测对采集的状态和方式进行监测,随时的了解采集站的工作状态.

3 遥测地震仪存在的问题

3.1 有线遥测地震仪存在的问题

1)由于目前的有线遥测地震系统需要大量的电缆进行数据和指令的传输,大量的电缆降低了施工的效率,随着道数的增加电缆的重量随之增加,从而增加了施工的成本,降低的施工的机动性和灵活性.(李家彪等,2011).

2)增加了HSE风险:在复杂的地区利用大量的人工布设笨重的电缆是一项高度危险的工作.

3)在野外勘探工程对电缆要频繁的进行检查,从而降低了施工的效率并增加了成本.

4)采集道数限制:对于万道的数据采集系统,电缆数量巨大降低了施工的效率并且提高了施工的成本.数据传输带宽的不足也限制了采集道数的增加,对于30000道或以上的系统,需要1 G/s的传输速率(郭建等,2009).

5)电缆在野外由于风吹草动的原因会产生相应的噪声,从而影响了采集站地震数据的采集质量.

3.2 无线遥测地震仪存在的问题

无线遥测系统一般通过无线的方式进行数据和指令的传输,无线传输难以保证数据的传输质量和可靠性,对于数据的多次重发会导致数据的丢包现象,从而降低了施工的效率(吴海超等,2012).无线遥测地震仪还不能大范围的使用只能限于地质调查的浅层勘探领域(李怀良等,2013).

对于传统的无线遥测系统一般采用高频通信技术,这种技术一般造价高、体积大、受国家严格控制的缺点,此外高频传输技术频带比较窄、数据传输率比较低.对于万道的无线遥测,VHF无线网络传输技术实现起来比较困难,难免降低施工效率(林君等,2010).

4 结论与展望

遥测地震仪的采集站把采集来的信号进行数据的数字化,从而可以进行有线和无线的混合传输,从而省掉了笨重的电缆,从而使勘探系统变得机动灵活,从而使道数不受限制.总之,遥测地震仪有以下几个方面的优越性(曾庆有等,1991):

1)数字式传输,抗干扰能力强.

2)道数多,采集率高.

3)计算机控制,逻辑更新能力强.

4)对数据进行预处理,提高了质量控制能力.

5)自动化程度高,操作灵活,便于维护.

根据国内外遥测地震仪发展现状,国内遥测地震仪发展还不够成熟.目前国内的 大型地震勘探系统 大部分依赖进口.此种情况已经严重制约了国内地质勘探事业的发展.为了缩小我国在地震勘探仪器方面与国外先进水平的差距,研制大型遥测地震勘探系统的任务符合国情需要(戴波等,2012).集中力量组织攻关,争取在地震勘探领域形成我国具有自主产权的先进地球物理技术和仪器(陆其鹄等,2009).

吉林大学仪器科学与电气工程学院拥有唯一的国家级工程研究中心,工程中心建立了完善的地球物理探测仪器研制、开发、生产、工程服务体系,实现了技术成果的工程化,所研制的地球物理探测仪器技术指标已经达到了国际先进水平,并在国外和国内30多个省市自治区近百家物探单位得到了广泛应用,解决了很多实际问题.林君教授负责的国家深部探测专项-无缆自定位地震勘探系统研制,无缆自定位地震仪采用无通讯链路连接方式,各地震采集站独立工作,每个采集站可以实现高精度的自定位,每个采集站把自己的精确位置信息存储到CF卡的GPS文件以便后续的处理提供精确地位置信息.目前无缆自定位地震仪已经研制成型并于2012年12月应用在辽宁兴城野外实验中,通过实验测试部分指标达到/超过国外先进的仪器水平(黄大年等,2012); 以林君教授为主导的核磁课题组研制了JLMRS系列的“地面核磁共振地下水探测系统”采用核磁共振方法,通过与核磁共振反演软件配合,可以迅速得到被测工区的地下水层深度、含水量以及渗透率等地下水文信息.性能指标和技术参数已超越国外同类仪器,国际上处于领先水平.在我国西南地区出现旱情时,我院携带研制的找水系统奔赴云南,共探测41个点,找到有水点20处并先后安排打井从而解决了当地的用水困难,在此基础上,林君教授成功申请了国家重大科学仪器开发专项-灾害水源(矿井/隧道)直接探测仪器装备研制与应用;此外以林君教授为主导电法组成功研制了大深度分布式电磁探测系统JLEM,深部分布式电磁探测系统由大功率电磁发射系统和分布式同步电磁接收系统组成可进行可控源音频大地电磁法(CSAMT)测量,也可用于其它可控源电磁数据采集,探测深度达2000 m以上,可解决深部资源探测问题,此系统配备了数据的预处理软件,提供了商用的反演解释软件的数据格式接口.通过与加拿大凤凰公司生产的V8在进行了多次野外对比测试,结果表明了JLEM仪器性能良好,能够准确记录电磁场信号,有较强的弱信号检测能力,测量数据稳定,信噪比高,从而为地下热水的寻找提供技术支持(张文秀等,2012).通过国内外地球物理仪器的研制分析以及学院对地球物理探测仪器研制的经验总结出了主要研究的方向:

1)微功耗:目前我国的仪器与国外相比还有一定的差距,未来的设计应进一步优化仪器的设计,挑选更低功耗的集成芯片,通过软件和硬件相结合的方式实现电源的智能化管理.

2)小型化、轻便化:遥测地震仪在地震勘探过程中,一次测量很难覆盖整个勘探范围,需要采用多次测量方式.在仪器的搬动过程中,仪器的微型化显得极为重要.

3)高稳定性、高可靠性:在野外环境下仪器的布设是一项很艰难的工作,在有效地震数据采集之前,仪器的稳定性是极为重要的,一旦仪器出现问题,会降低施工效率.

4)更高的采集精度:目前世界上比较成熟的遥测地震仪是24位的采集精度,而市场上已经出现了32位的A/D模块,并且美国的ZONGE公司已成功研制出了32位的地球物理仪器,随着技术的进一步发展,未来的遥测地震仪拥有更高的采集精度,能采集到更全面的地震信息.

5)节点式多道遥测地震仪:这类系统没有中央控制站、系统十分轻便,几乎适合各种勘探要求,从而提高了施工的效率(程建远等,2013).

6)有线和无线结为一体的全遥测系统:这类系统是基于有线传输方式和无线传输方式结合为一体的全新遥测系统(王文良,1998).

致 谢 感谢吉林大学地球信息探测仪器教育部重点实验室的各位老师针对相关问题的讨论.

| [1] | BOB HEATH,SOS Ltd,et al.2003. Hybrid cellular seismic telemetry system =a solution to the industry's profit and data quality problems. Leading Edge. |

| [2] | Cheng J Y,Wang P,Wu H,Jiang H.2013.Development and trend of seismic exploration instruments[J].Coal science and technology,41(1):30-35. |

| [3] | Dai b.2012.Design and implementation of cross-station in cable telemetric seismic instrument[D].Changchun :Jilin University. |

| [4] | Durham L S.2007.Cable-free nodes:Destination land[J]. E&P. |

| [5] | Guo J, Liu G D.2009.Current situation and expectation of cable-less seismic acquisition system[J].Progress in Geophys. (in Chinese), 24(5):1540-1549,doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.05.001. |

| [6] | Guo J,Xu J H,Liu W T.2012.The system of wireless telemetry seismograph[P].(in Chinese).Chinese Patent:CN102466814A. |

| [7] | Han X Q,Mu Q Y, Yi B J.2008.Current conditions and trend of development of seismic exploration instruments[J].EGP(in Chinese), 18(1):1-6. |

| [8] | Han Z Y,Du C.1998.The application of advanced l6-QAM "linear" wireless transmission technology in Box system[J],EGP (in Chinese),8(4):16-18,30. |

| [9] | Huang D N,Yu P,Di Q Y,et al.2012.Development of Key Instruments and Technologies of Deep Exploration Today and Tomorrow[J],Journal of earth science at jilin university,42(5):1485-1496. |

| [10] | JGI,2003.Inc.MS-2000[R].Tokyo 112-0012 JAPAN:JGI,Inc. |

| [11] | Ji Y J,Wang Y,Xu J,et al.2013.Development and application of the grounded long wire source airborne electromagnetic exploration systrm based on unmanned airship.Chinese [J].Geophys.(in Chinese),56(11):3640-3650,doi:10.6038/cjg20131105. |

| [12] | Li J B.2011.Dynamics of the continental margins of South China Sea;scientific experiments and research progresses.ChineseJ.Geophys[J].(in Chinese),54(12):2993-3003,doi:10.6038/cig20111211. |

| [13] | Lin J,Wang Y Z,Liu C S.2010.The research progress and industrialization status in our country of High-technology geophysicalinstrumentation[J].Chinese Journal of Scientific. |

| [14] | Li H L,Tuo X G,Liu M Z.2013.Key techniques of wireless telemetry digital seismograph.Chinese[J].Geophys.(in Chinese),56(11):3673-3682,doi:10.6038/cjg20131108. |

| [15] | Lin J,Jiang C D,Lin T T,et al.2013.Underground Magnetic Resonance Sounding(UMRS)for detection of disastrous water in mining and tunneiing[J].Chinese J.Geophys.(in Chinese),56(11):3619-3628,doi:10.6038/cjg20131103. |

| [16] | Luo F L.2007.An overview and expectation of seismic data acquisition system[J].China Petroleum Exploration,2:41-46. |

| [17] | Luo F L.1995.To explore the potential of telemetry seismic instrument[J].PI(in Chinese), 9(4):187-192. |

| [18] | LU Q H,Peng K Z,Yi B J.2007.The development of geophysical instrumentation in China [J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 22(4);1332-1337. |

| [19] | Lu Q H, Wu T B, Lin J.2009.A reseach report on develapment of instrument science for geophysics[J].Progress in Geophys.(in Chinese), 24(2):750-758,DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.02.053. |

| [20] | Ni F M,Sun X X,Wang J N, et al.2002.Application of BOX radio telemetry seismic instrument seismic exploration[J]. EGP(in Chinese),12(1):30-32. |

| [21] | Pan Z Y.1997.The development from SN388 to modern telemetry seismic data technology [J].EGP (in Chinese), 7(2):7-9. |

| [22] | Sercel Inc.2006.428XL reference training guide.Carquefou Cedes France:Sercel Inc. |

| [23] | Sercel Inc.2007.428XL User Manual.Carquefou Cedes France:Sercel Inc. |

| [24] | Sercel Inc.Redefining seismic acquisition with 408UL.www.sercel.com. |

| [25] | Sun Y h,Jiang C Z.1995.Development trend of telemetry seismic instrument from SN388 [J].PI(in Chinese),9(4):187-192. |

| [26] | Sun J Z,Shen H T.1991.Introduction of OPseis 5586 equipment [J].PI(in Chinese),5(3):177-178. |

| [27] | Teng J W.2005.The development and guide direction of Research and manufacture of Geophysical instruments and experimental equipments in China[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 20(2);276-281. |

| [28] | Teng J W.2009.Specific proposals with regard to set up a "Zang Heng Project": for research development and industrialization of Geophysical instruments of China[J].Progress in Geophys.(in Chinese),24(4):1155-1166,DOI:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.04.001. |

| [29] | Tuo X Q.1993.OPSEIS Eagle radio telemetry seismic data acquisition system [J].PI(in Chinese),7(3):173-174. |

| [30] | Wang B J.1990.Introduction of OPSEIS 5586 telemetry seismic recording system [J].PI(in Chinese),4(2):73-76. |

| [31] | Wang W L.2000.Characteristics of the new type of SERCEL 408UL telemetry seismic instrument [J].PI(in chinese),14(5): 1-5. |

| [32] | Wang W L.2006.From the 428XL launch new development of seismic data acquisition system [J].EGP(in Chinese), 15(sl):1-15. |

| [33] | Wang W L.1998.NEW development of contemporary foreign telemetry seismic instrument [J].EGP(in Chinese),8(4): 19-26. |

| [34] | Wang W L.2008.Software function of 428XL system and seismic areas network system[J].EGP(in Chinese),18(5): 289-295. |

| [35] | Wang W L.1995.The new development of contemporary foreign telemetry seismic instrument [J].PI (in Chinese),9(4):187-192 |

| [36] | WU Hai-cheng.2007.The progress of the instruments of exploration geophysics in China an overview of the past sixty years of CGS[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 22(4);1338-1343. |

| [37] | Wu H C,Lin J,Zhang L H.2012.The study of the network communication technology applied in the seismograph.Progress in Geophys [J].(in Chinese),27(4):1822-1831. |

| [38] | Xiang G.2001.Current situation and development of seismographs [J].EGP(in Chinese),11(1):1-8. |

| [39] | Xia Y.2007.Brief analysis of 400-series seismograph [J].EGP(in Chinese),17(sl):7-11. |

| [40] | Yang C S.2001. Brief introduction of seismic data acquisition system of Sercel 408UL [J].EGP(in Chinese),11(1):66-68. |

| [41] | Yang H Y,Han L G,Lin J,et al.2009a.The atudy on non-cable telemetry seismograph for metal mineral exploration [J].International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation,ICMTMA,3:150-153. |

| [42] | Yang H Y.2009b.The research and development of self-positioning non-cable seismic instrument for complex mountain region[D].Changchun:University of Jilin[Ph.D.thesis]. |

| [43] | Ye Y.2009.The prospect of the new generation seismic acquisition equipment technology [J].Progress in Exploration Geophysics(in Chinese),32(6):391-398. |

| [44] | Yi B J,Mu Q Y,Luo F L.2004.Application techniques of current seismic exploration instruments [J].Progress in Geophysics,19(4):837-846. |

| [45] | Yuan Z L,Han G,Yu L,et al.2007.Analysis and inprovement of the main technical performance Of seismic exploration instrument [J].Progress in Geophysics(in Chinese),12(6): 1970-1974. |

| [46] | Zeng Q Y,Liu Y,Qin Y W,et al.1997.Summary of development of cable telemetry seismometers [J]. PI(in Chinese),11(5):11-15. |

| [47] | Zhang J,Dai W M,Li W Q.2005.Current conditions and trend analysis of seismic exploration Instruments [J]. Small Hydrocarbon Reservoirs(in Chinese),10(2):64-67. |

| [48] | Zhang L H,Lin J,Chen Z B.2006a.A relay network topology for vibroseis data acquisition[J].Video Engineering(in Chinese),12(8):65-68. |

| [49] | Zhang L h,Lin J,Chen Z B.2006b.Distributed seismic data acquisitions [J],Applications of Computer (in Chinese)26(9):2258-2260. |

| [50] | Zhang L H,Lin J,Chen Z B.2010.The seismic data transmission method based on multiple hops Ethernet framework (in Chinese)[P].Chinese Patent:CN101621439A. |

| [51] | Zhang L H.2007.Study on data transmission technipues based on relay ethernet in seismic Exploration using vibroseis[D] (in Chinese).Changchun:Jilin University. |

| [52] | Zhang W X,Zhou F D,Lin J,et al.2012.Application of Distributed Electromagnetic System in Deep Groundwater Prospecting[J].Journal of earth science at jilin university,42(4):1207-1213. |

| [53] | Zhu K G,Jia Z S,Wang Y,et al.2013.Research on borehole-surface joint electrical double-parmeter monitoring for the hydraulic fracturing in oilfields.Chinese [J].Geophys.(in Chinese),56(11):3663-3672,doi:10.6038/cjg20131107. |

| [54] | Zhu X.2002.The history and prospect of seismic recording system[J].Progress in Ceophysics(in Chinese),17(2):301-304. |

| [55] | Zuo W H.2002.Present situation and latest development of telemetry seismicinstrument[J].EG(in Chinese),12(1):3-7. |

| [56] | 程建远,王盼,吴海,等.2013.地震勘探仪的发展历程与趋势[J].煤炭科学技术,41(1):30-35. |

| [57] | 戴波.2012.有线遥测地震仪交叉站设计与实现[D].长春:吉林大学. |

| [58] | 郭建,刘光鼎.2009.无缆存储式数字地震仪的现状及展望[J].地球物理学进展,24(5):1540-1549,doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.05.001. |

| [59] | 郭建,许憬华,刘文涛.2012.无线遥测地震仪系统[P].中国CN102466814A. |

| [60] | 韩晓泉,穆群英,易碧金.2008.地震勘探仪器的现状及发展趋势[J].物探装备,18(1):1-6. |

| [61] | 韩志玉,杜春.1998.先进的l6-QAM“线性”无线调制传输技术在Box系统中的应用[J].物探装备,8(4):16-18,30. |

| [62] | 黄大年,于平,底青云.地球深部探测关键技术装备研发现状及趋势[J].吉林大学地球科学学报,42(5):1485-1496. |

| [63] | 嵇艳鞠,王远,徐江,等.2013.无人飞艇长导线源时域地空电磁勘探系统及应用[J].地球物理学报,56(11):3640-3650,doi:10.6038/cjg20131105. |

| [64] | 李怀良,庹先国,刘明哲.2013.无线遥测数字地震仪关键技术[J].地球物理学报,2013,56(11):3673-3682,doi:10.6038/cjg20131108. |

| [65] | 李家彪.2011.南海大陆边缘动力学:科学实验与研究进展[J].地球物理学报,54(12):2993-3003,doi:10.6038/cig20111211. |

| [66] | 林君,蒋川东,林婷婷,等.2013.地下工程灾害水源的磁共振探测研究[J].地球物理学报,56(11):3619-3628,doi:10.6038/cjg20131103. |

| [67] | 林君,王言章,刘长胜.2010.高端地球物理仪器研究及我国产业化现状[J].仪器仪表学报,31(增刊):174-180. |

| [68] | 罗福龙.2007.地震数据采集系统综述和展望[J].中国石油勘探,2:41-46. |

| [69] | 罗福龙.2001.遥测地震仪器潜力探讨[J].石油仪器,15(1):6-9. |

| [70] | 陆其鹄,彭克中,易碧金.2007.我国地球物理仪器的发展[J].地球物理学进展,22(4):1332-1337. |

| [71] | 陆其鹄,吴天彪,林君,等.2009.地球物理仪器学科发展研究报告[J].地球物理学进展,24(2):750-758,doi:10.3969/ j.issn.1004-2903.2009.02.053. |

| [72] | 倪芬明,孙绪新,王剑南,等.2002.BOX无线遥测仪在地震勘探中的应用[J].物探装备,12(1):30-32. |

| [73] | 潘中印.1997.从SN388到现代有线遥测地震数据技术的发展[J].物探装备,7(2):7-9. |

| [74] | 孙传友,蒋楚柱.1995.从SN388看遥测地震仪的发展趋势[J].石油仪器,9(4):187-192. |

| [75] | 孙建章,申火亭.1991.OPSEIS 5586配套设备简介[J].石油仪器,5(3):177-178. |

| [76] | 滕吉文.2009.关于设立“张衡计划”的建议——为中国地球物理仪器研发和产业化[J].地球物理学进展,24(4):1155-1166,doi:10.3969/j.issn.1004-2903.2009.04.001. |

| [77] | 滕吉文.2005.中国地球物理仪器和实验设备研究与研制的发展与导向[J].地球物理学进展,20(2):276-281. |

| [78] | 脱霞庆.1993.OPSEIS鹰无线遥测地震数据采集系统[J].石油仪器,7(3):173-174. |

| [79] | 王本吉.1990.OPSEIS 5586遥测数字地震记录系统简介[J].石油仪器,4(2):73-76. |

| [80] | 王文良.2006.从428XL的推出看地震数据采集系统的新发展[J].物探装备,16(1):1-15. |

| [81] | 王文良.1998.当代国外遥测地震仪的新发展[J].物探装备,8(4);19-26. |

| [82] | 王文良.1996.国外当代遥测地展仪的新发展[J].石油仪器,2(10):3-7. |

| [83] | 王文良.2000.SERCEL 408UL新型遥测地震仪的特点[J].石油仪器,14(5):1-5. |

| [84] | 王文良.2008.428XL系统的软件功能和地震区域网络系统[J].物探装备,18(5):289-295. |

| [85] | 吴海超,林君,张林行.2012.地震仪器中应用的网络通讯技术研究[J].地球物理学进展,27(4):1822-1831. |

| [86] | 吴海成.2007.中国物探仪器发展博览——地球物理学会60年发展之见证[J].地球物理学进展,22(4):1338-1343. |

| [87] | 湘赣.2001.地震勘探仪器的现状与发展[J].物探装备,11(1):1-8. |

| [88] | 夏颖.2007.400 系列地震仪器简析[J].物探装备,17( 增刊):7-11. |

| [89] | 杨成珊,黄磊.2001.Sercel 408UL地震数据采集系统简介[J].物探装备,11(1):66-68. |

| [90] | 杨泓渊.2009.复杂山地自定位无缆地震仪的研究与实现[D].长春:吉林大学博士学位论文. |

| [91] | 叶勇.2009.新一代陆上地震采集装备技术展望[J].勘探地球物理进展,32(6):391-298. |

| [92] | 易碧金,穆群英,罗富龙.2004.当前地震勘探仪器的应用技术析[J].地球物理学进展,19(4):837-846. |

| [93] | 袁子龙,韩刚,于玲,等.2007.地震勘探仪器主要技术性能分析及改进探讨[J].地球物理学进展,12(6):1970-1974. |

| [94] | 曾庆有,刘勇,戚玉文,等.1997.遥测地震仪发展水平综述[J].石油仪器,11(5):11-15. |

| [95] | 张军,代伟民,李文清.2005.地震勘探仪器的现状及趋势分析[J].小型油气藏,10(2):64-67. |

| [96] | 张林行,林君,陈祖斌.2010.基于多跳以太网构架的遥测地震数据传输方法[P].中国CN101621439A. |

| [97] | 张林行.2007.基于接力式以太网的可控震源地震勘探数据传输技术研究[J].长春:吉林大学,2007. |

| [98] | 张林行,林君,陈祖斌.2006a.基于嵌入式以太网的分布式地震数据采集系统[J].计算机应用,26(9):2258-2260. |

| [99] | 张林行,林君,陈祖斌.2006b一种用于可控震源数据采集的接力式网络结构.电视技术.12(8):65-68. |

| [100] | 张文秀,周逢道,林君.分布式电磁探测系统在深部地下水资源勘查中的应用[J].吉林大学地球科学学报,42(4):1207-1213. |

| [101] | 朱凯光,贾正森,王言章,等,2013.油田压裂井地电法双参数联合监测技术与仪器研究.地球物理学报,56(11):3663-3672,doi:10.6038/cjg20131107. |

| [102] | 朱铉.2002.数字地震仪的发展历史及展望[J].地球物理学进展,17(2):301-304. |

| [103] | 左卫华.2002.当代遥测地震仪器的现状及新进展[J].地质装备,12(1):3-7. |

2014, Vol. 29

2014, Vol. 29