东北地区地处欧亚板块的东北亚地区,活动断裂发育,如密山-敦化断裂、依兰-伊通断裂、赤峰-开原断裂、西拉木伦断裂与嫩江断裂等.在西太平洋板块的俯冲与挤压作用下,东北地区发生过多次M≥6.0级的破坏性地震(王兆国等,2009).华北地区是中国大陆强震活动比较频繁的地区之一,自上世纪60年代以来,发生过多次6.0~8.0级地震,如1966年邢台MS 7.2级,1976年唐山MS 7.8级地震,1998年张北MS 6.2级地震等(赖晓玲等,2006).台湾地区位于欧亚大陆与菲律宾板块交界处,由于菲律宾板块的俯冲与挤压作用,岛内构造活动异常强烈,断层错综复杂,地震活动频繁且破坏巨大,仅1999年集集MS 7.6级地震,造成死亡人数就达2329人.因此,进行东北、华北及台湾地区地震趋势分析,对这些地区地震预测和震害防御有重要意义.

作者曾撰写文章(秦四清等, 2010a,b),对上述三个地区部分地震区未来震情进行分析.近期我们对上述地区某些地震区边界进行了重新厘定(秦四清等, 2013a,b),边界调整之后,对某些地震区预测结果有不同程度地影响.东北地区新增了通辽地震区、阿荣旗-嫩江地震区,本文也将对其未来震情进行分析,研究结果可供有关部门参考.

近3年来,在我们所划定的中缅边境地震区、昭通地震区、汶川地震区、海原地震区和于田地震区,先后发生了中强震或强震事件,它们分别是2011年3月云南盈江MS 5.8级地震和缅甸MS 7.2级地震(秦四清等,2014b) 、2012年9月7日云南昭通MS 5.7、5.6级双震(秦四清等,2012a) 、2013年四川省芦山“4·20”7.0级地震(秦四清等,2014a)、2013年7月22日甘肃岷县、漳县MS 6.6级地震(秦四清等,2013c)以及近期发生的2014年2月12日新疆于田MS 7.3级地震(秦四清等,2014b ).上述地震事件实际四要素——震级、发震时间(临界Benioff应变值)、发震地点、震源深度与预测值基本一致,表明我们所提出的强震预测理论和方法是正确的,预测理论方法能够可靠地应用于中等强度预震、大预震、主震与某些强余震事件的预测.

1 孕震断层的多锁固段脆性破裂理论简介

针对强震预测的科学难题,作者提出了孕震断层多锁固段脆性破裂理论与相关预测方法,在文献(秦四清等, 2010b,c;2011c)中已作了详细介绍,本文不再详述.

简言之,作者将重正化群理论与岩石损伤本构模型结合,导出了孕震断层中多锁固段破裂的临界应变表达式,即

式(1)首次给出了岩石加载过程中体积膨胀起点与峰值强度点之间的量化应变关系.基于此,可根据锁固段膨胀起点对应的CBS值,提前给出相应的临界值,结合实时监测信息可进行预测分析.

需注意的是,Benioff应变计算依赖于一个地震周期内完整且准确的地震目录以及对孕震区域的准确识别.由于历史地震目录数据不完整或误差较大,故计算误差不可避免,会影响预测临界CBS值的精度.为此我们提出一种修正Benioff应变误差的方法,公式为

2 CBS计算时最小完整性震级的选取方法

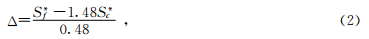

我国数字地震观测技术的开发最早始于上世纪70年代后期,之后随着地震观测台网的建设发展和以及分析技术的不断改进,记录的最小地震震级随之减小.换言之,年代越久远,丢失的小震级事件越多,1970年之前的历史地震目录记载的最小地震为1910年2月20日台湾台中附近MS 4.25级地震,低于此震级的事件未能被记录.图 1示出了MS和ML最小震级事件开始出现的日期,可看出地震目录数据在时间上分布不均匀(苏有锦等,2003).此外,由于地震台站的布设不均匀,在其覆盖区域及边缘,数据记录差异较大,因此记录的地震目录数据在空间上分布也不均匀(苏有锦等,2003;焦远碧,1990).正是由于地震目录数据在时空分布上的不均匀,在我们研究各地震区地震活动性时,会遇到最小地震事件量级的前后不一致问题.

| 图 1 中国地震台网记录的MS和ML最小震级事件开始出现日期 Fig. 1 The date when the smallest magnitude events of MS and ML are recorded for the first time by the Chinese seismic network |

地震目录数据在时空分布上的不均匀会影响CBS值的计算精度,直接影响对发震时间窗口的判断.我们通过对历史强震的回溯性分析,发现数据的不均匀性对某些地震区预测CBS临界值影响不大,其一般特点为:1)大震或巨震地震区,CBS值达109J1/2量级;2)发生小震事件较少的地震区;3)多锁固段连续破裂的地震区;4)孕震周期开始于1970年后的地震区.

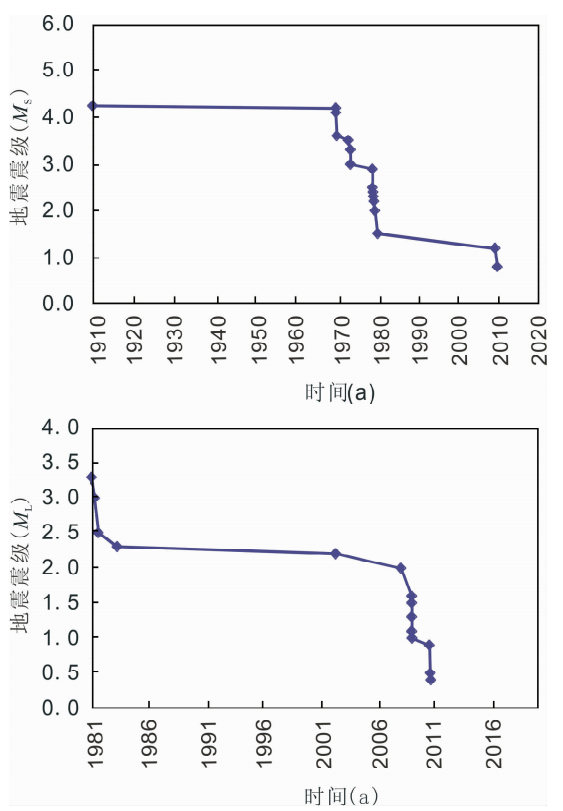

反之,对不具有上述特点的某些地震区,地震目录数据的不均匀性或最小地震量级前后不一致会严重影响CBS值的计算精度,导致预测临界值和实际发震值误差较大.以得荣地震区为例(秦四清等,2010d;2013a)(图 2),1948年四川理塘MS 7.3级地震标志着第二锁固段已发生宏观破裂,之后经过约41年的应力转移和能量积累,导致第三锁固段变形破坏到达其膨胀点,发生了1989年巴塘标志性强震群事件.其在约41年间,仅记录到M<3.0级地震11次,而1989年之后至今(约24年)记录M<3.0级地震约7000次.显然,因1948年至1989年间小震严重缺失,使得监测Sc值偏小,进而导致预测临界CBS值偏小. 相对而言,与1989年前比较,之后记录的小震事件增多,且记录的最小地震震级越来越小,这会导致实际CBS监测值偏大. 从图 2看出,当该地震区的所有地震事件被用来计算CBS值时,截止到2013年10月29日该区实际监测值约为5.01E+08J1/2,已超过预测临界CBS值4.66E+08J1/2,而大震并未发生,这说明地震台网记录的最小地震量级的前后不一致对预测临界CBS值和实际监测值影响确实较大.

| 图 2 得荣地震区1127.11.30-2013.10.29之间CBS值与时间关系(为使图件清晰,1910年以前的应变值作为初值.横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.) Fig. 2 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 30 November 1127 to 29 October 2013 for the Derong seismic zone (The strain value prior to 1910 is regarded as a initial one for seeing a more clear figure. The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years) |

保持地震目录数据统一的方法有两种:

1 )补全地震目录中缺失的小震事件(无法做到)

2)在某地震区的孕育周期内,设定最小完整性震级MC,将地震目录中震级小于MC的地震事件剔除,使得预测分析时数据前后统一.

确定最小完整性震级MC的常用方法为拟合效果测试法(龙峰等,2009).该方法采用最小二乘法或极大似然估计法对地震数据进行回归分析.何宗海等(1994)认为最小二乘法较极大似然估计法在误差估计中更为优越,因此本文采用最小二乘法.

假定震级不小于MC的地震在震级-频度分布上满足G-R关系(et Gutenberg R C al,1944),即:

求解MC的具体步骤如下:

1 )根据式(3)分析地震目录数据中不小于MC的地震事件,求出参数a、b随MC值变化的分布;2)根据线性回归得出的a、b及MC值合成一个G-R分布;

3)利用相关系数R值最大确定最优MC值.

以得荣地震区为例,由于1989年巴塘强震群事件发生之前小地震事件严重缺失,故以1948年理塘MS 7.3级地震发生后至1989年巴塘强震群事件发生前该地震区地震目录数据为研究对象.给出不同的MC值,梯度为0.1,求得a、b、lgN及R列于表 1中.根据表 1,可知MC=3.3时,R值最大.因此确定出该地震区的最小完整性震级为ML 3.3级.

|

|

表 1回归参数值及标准差 Table 1 The regression parameters and st and ard deviations with different MC |

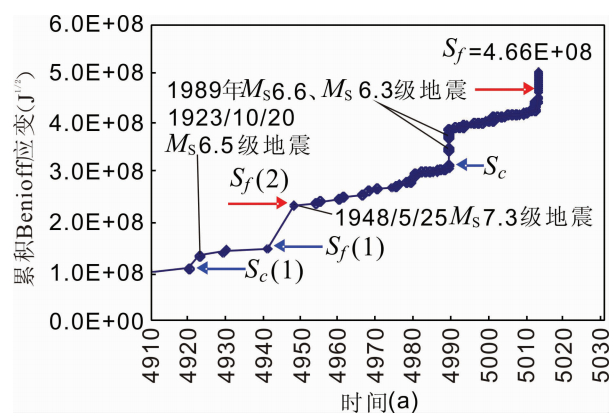

计算得荣地震区CBS值时,去除所有ML<3.3级地震事件,得到该区临界CBS值约为4.64E+08J1/2,截止到2013年10月29日该区实际CBS监测值约为4.52E+08J1/2,距临界值尚有一段距离(图 3),估计中短期内发震.可看出与未剔除ML<3.3级地震事件的数据相比,结果差异较大.对得荣地震区的实际分析说明,地震目录数据中最小地震量级的前后不匹配会大大影响对发震时间窗口的判断.

| 图 3 得荣地震区1127.11.30-2013.10.29之间CBS值与时间关系(数据分析时选用ML≥3.3级的地震事件.为使图件清晰,1910年以前的应变值作为初值.横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.) Fig. 3 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 30 November 1127 to 29 October 2013 for the Derong seismic zone (The earthquake event with ML≥3.3 is selected for data analysis. The strain value prior to 1910 is regarded as a initial one for seeing a more clear figure. The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.) |

以下将基于孕震断层多锁固段脆性破裂理论及相关预测方法,对通辽、阿荣旗-嫩江、海城、晋东北、晋西南、邢台、京津唐、郯庐断裂山东段、菏泽-濮阳、台湾南投、台湾花莲-台东地震区未来震情进行分析.

地震目录数据引自中国地震信息网站,数据为研究时段内的所有地震事件.Benioff应变计算时,先把不同的震级单位统一换算为地方震级ML,然后依次计算地震矩、地震能量与Benioff应变值. 3. 1 通辽地震区

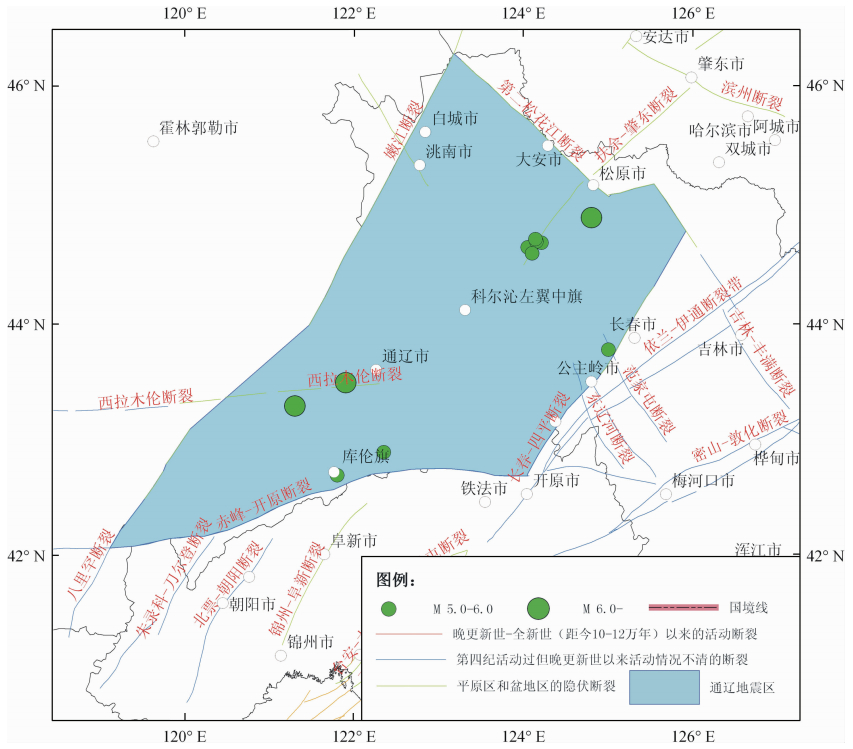

该区是我们新增的一个地震区(见图 4).自有文献记载以来,该地震区曾发生3次MS ≥6.0级强震事件(见表 2),最近一次为1942年7月9日通辽MS 6.0级地震.从强震演化趋势判断,初步估计该区为MS 6.0级地震危险区.

|

|

表 2 通辽地震区MS≥6.0级地震事件 Table 2 The earthquake events with MS≥6.0 in the Tongliao seismic zone |

| 图 4 通辽地震区地震构造图 Fig. 4 Seismotectonic map of Tongliao seismic zone |

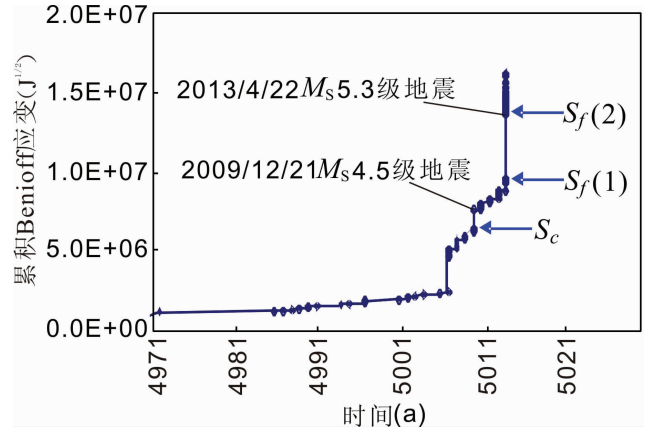

| 图 5 通辽地震区1971.10.24-2013.4.22之间CBS值与时间关系(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.) Fig. 5 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 24 October 1971 to 22 April 2013 for the Anhui-Huoshan seismic zone(The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.) |

1)若该地震区内所有锁固段已发生宏观破裂,则发生于2013年4月22日的MS 5.3级地震为一次主震事件,余震活动会持续一段时间,之后下一轮孕震周期开始.

2 )若该地震区还存在锁固段,则一段时间后将发生MS 5.5级左右标志性震群事件,之后锁固段持续损伤累积达到临界值,将发生6.0级左右强震事件.

2013年10月31日吉林松原MS 5.7级地震发生证实了该区未来震情属于我们指出的第二种情况,说明该区还存在锁固段.

如图 6所示,2013年10月31日MS 5.7级震群事件,是2013年4月22日后地震新活跃幕第一锁固段膨胀点开始发生的标志性事件,且该震标志着第一锁固段已发生宏观破裂.在发生宏观破裂的同时,直接触发了第二锁固段膨胀点标志性事件,即2013年10月31日MS 5.1级地震.第二锁固段以震群方式破裂,破裂过程中发生的另一较大事件为2013年11月22日MS 5.3级地震.该MS 5.3级地震发生后,恰好使第二锁固段损伤累积到峰值强度点,且随之引发了第三锁固段膨胀点标志性事件,即2013年11月23日吉林松原MS 5.8级震群事件. 该地震区新活跃幕开始后多锁固段的破裂过程与邢台地震区类似(http://blog.sciencenet.cn/blog-575926-744027.html),属于多锁固段连续快速破裂型.

| 图 6 通辽地震区1971.10.24-2013.11.23之间CBS值与时间关系(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.) Fig. 6 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 24 October 1971 to 23 November 2013 for the Tongliao seismic zone (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.) |

2 013年松原MS 5.8级地震发生后,未来是否还有强震发生?我们将从以下几方面进行分析:

1)由表 2知该区是一个MS 6.0级地震危险区;

2 )该地震区还存在未发生过强震的地震空区,有发生更大震级地震的构造储能条件;

3)上述分析表明,2013年吉林松原MS 5.8级地震是新活跃幕开始后第三锁固段在其变形膨胀点发生的标志性事件,当演化到峰值强度点时必有更大地震发生.

综上分析,该区当前孕育周期的主震事件还未发生.对 该地震区的四要素预测结果如下:震级:MS 6.0~6.3级;预测发 震时间窗口:中期.震中位置:北纬44.9°,东经124.4°附近,更准确的震中位置预测,须进行震情动态跟踪确定.预计强震发生前,该地震区还将发生不超过MS 5.2级的preshock事件.

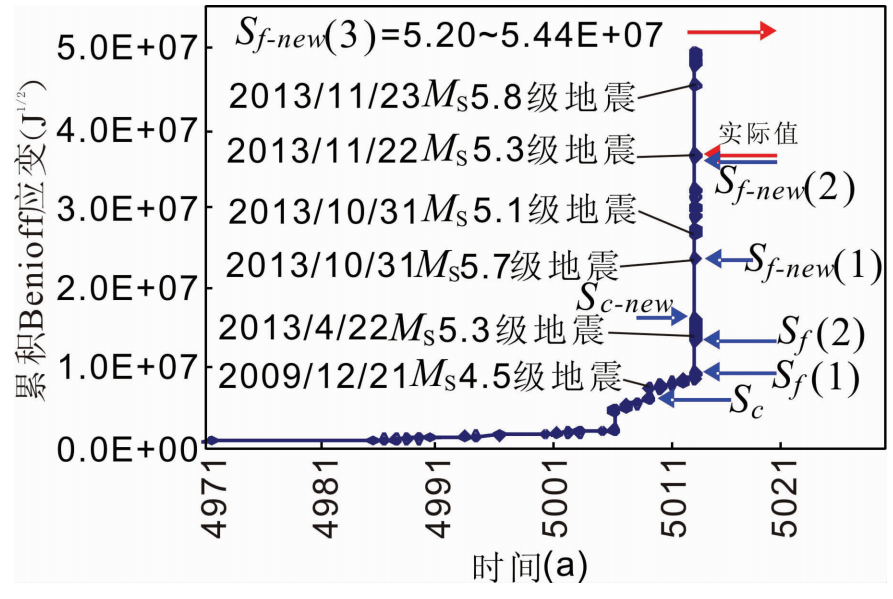

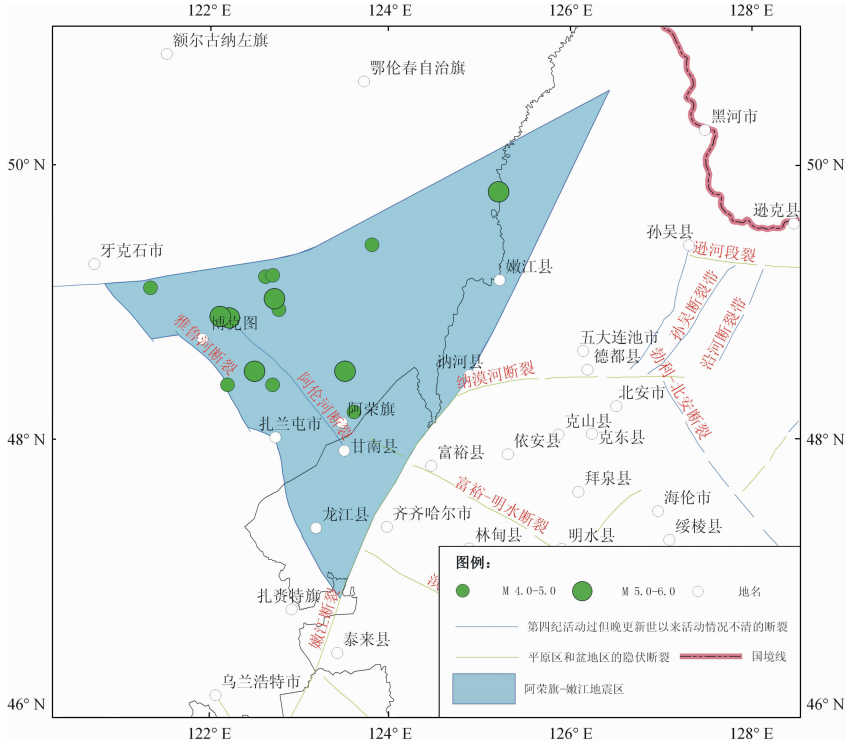

3.2 阿荣旗-嫩江地震区

该区是我们新增的一个地震区,其地震构造图示于图 7.该地震区曾发生MS≥5.5级地震2次,列于表 3.

| 图 7 阿荣旗-嫩江地震区地震构造图 Fig. 7 Seismotectonic map of Arongqi-Nenjiang seismic zone |

|

|

表 3 阿荣旗-嫩江地震区MS≥5.5级地震事件 Table 3 The earthquake events with MS≥5.5 in the Arongqi-Nenjiang seismic zone |

该地震区的CBS与时间关系示于图 8.可看出1980年2月10日发生的MS 5.6级地震标志着其对应的第一锁固段 从膨胀点直接破裂到峰值强度点,即第一锁固段已发生宏观破裂.第二锁固段以震群为主要方式破裂,2008年内蒙古鄂伦春自治州ML 5.5级地震发生后,该锁固段已发生宏观破裂.

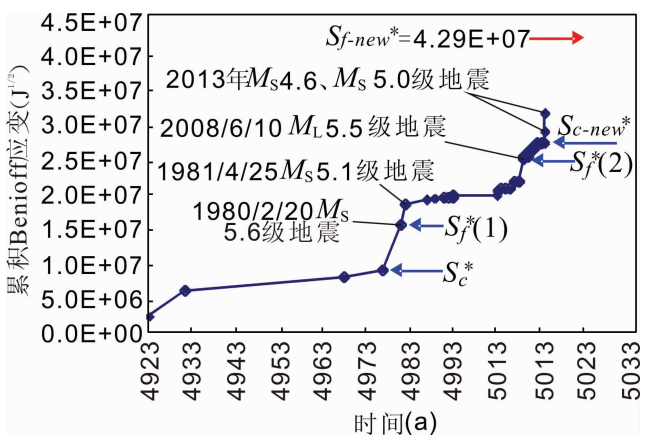

| 图 8 阿荣旗-嫩江地震区1923.10.15-2013.10.15之间CBS值与时间关系(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.) Fig. 8 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 15 October 1923 to 15 October 2013 for the Arongqi-Nenjiang seismic zone (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

2 013年内蒙古莫力达瓦MS5.0级震群事件,是地震新活跃幕开始后锁固段变形到膨胀点时开始发生的标志性事件, 当演化达到峰值强度点是时将发生MS 5.7级左右地震.预计 向临界状态演化过程中,将发生不超过MS 5.1级的preshock或foreshock事件.

今后,我们将对该地震区进行震情动态跟踪,以及时作出进一步判断.目前该地震区CBS值约为3.18E+07J1/2,远离临界值4.51E+07 J1/2.

3.3 海城地震区3.3.1 震情分析

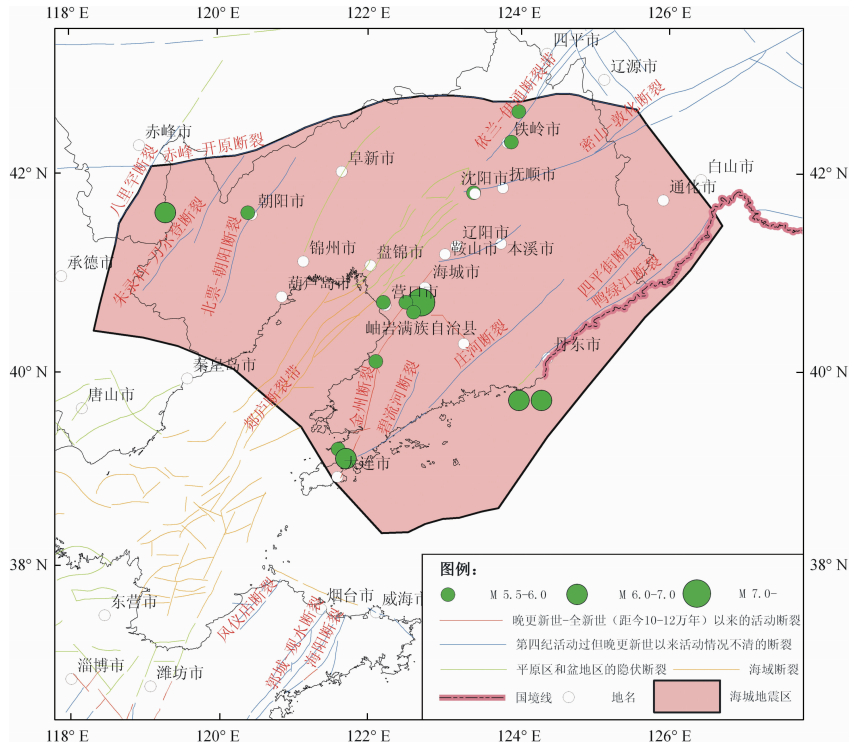

该区是我们已分析过的一个地震区(秦四清等,2010a),其第三版地震构造图如图 9所示.由于对其边界进行了重新厘定,该地震区孕震周期开始时间变更为1318年2月21日,因此需重新对该区震情进行分析.

| 图 9 海城地震区地震构造图 Fig. 9 Seismotectonic map of Haicheng seismic zones |

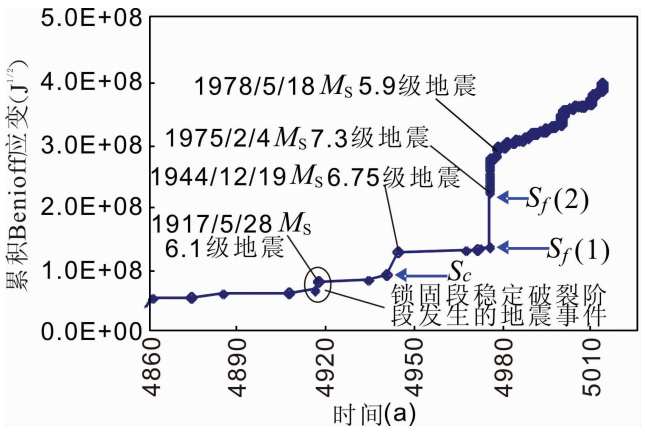

| 图 10 海城地震区1318.2.21-2013.10.29之间CBS值与时间关系(为使图件清晰,1860年以前的应变值作为初值.横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.) 图 10 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 21 February 1318 to 29 October 2013 for the Haicheng seismic zone(The strain value prior to 1860 is regarded as a initial one for seeing a more clear figure. The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.) |

2 )若海城MS 7.3级地震为主震事件,则余震活动约持续至1978年5月18日,之后新一轮孕震周期开始.在新周期内中强震事件的力学联系示于图 11.可看出发生在辽宁岫岩的1999年11月29日ML 5.3级震群事件和2000年1月11日ML 5.4级震群事件已使新周期内第一锁固段发生宏观破裂;从之后的地震活动性判断,当前孕震周期内还存在锁固段.推测2009年渤海ML 4.6级震群事件和2012年营口ML 4.3级震群事件为第二锁固段稳定破裂阶段发生的事件,2013年辽阳MS 5.1级震群事件是第二锁固段在其膨胀点开始发生的标志性事件,当损伤演化至峰值强度点时,该区将在北纬41.2°、东经122.7°附近(震源深度:5~15 km)发生MS 5.6级左右地震.由于目前该地震区远离临界状态,预测发震时间窗口为长期阶段.预计MS 5.6级地震发生前该地震区还将发生MS 5.0级左右的preshock事件.

| 图 11 海城地震区1978.5.20-2013.10.29之间CBS值与时间关系(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.) Fig. 11 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 20 May 1978 to 29 October 2013 for the Haicheng seismic zone (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.) |

大地震发生前常常伴有中小地震活动性增强现象,被人们形象地称为“小震闹、大震到”.根据此经验和显著的震前宏观异常现象,1975年级海城大地震被成功预报,因为该震发生前一天,在海城县南部发生了MS 4.6级地震.

然而,以“小震闹”作为“大震到”的依据理由并不充分,原因是:

1 )“小震闹大震未必到”.以海城大地震为例,1967年至1975年2月4日之间,该地震区曾发生多次如表 4所示的MS>4.5级中强震事件,显然只有1975年2月3日的“小震闹”有效.毋容置疑,如果根据“小震闹、大震到”会发生很多误判.

2)“小震不闹大震也到”.以1976年唐山大地震为例,在我们命 名的京津唐地震区震前3个月并没有发生MS>4.0 级地震.

|

|

表 4 1967年至1975年2月3日海城地震区MS>4.5级地震事件 Table 4 The earthquake events with MS>4.5 in the Haicheng seismic zone between 1967 and 3 February 1975 |

上述分析表明:海城大地震被成功预报只是“小震闹、大震到”的一个特例,该经验没有普适性.

对于强震预测应该找出唯一性前兆,不能仅靠缺乏科学依据的经验.我们的研究表明,强震孕育过程,本质上是锁固体损伤累积诱致突变过程,当锁固体变形破坏至膨胀点时,会出现唯一的地震活动性前兆——震群事件.锁固段被加载至压密阶段、弹性阶段、稳定破裂阶段、非稳定破裂阶段时,中小震乃至强震事件都有可能发生,此时“小震闹”并不能导致大震的发生.当锁固段加载至峰值强度点时,地震区处于临界状态,大震随时可能发生,这时的“小震闹”可能会导致“大震到”.

3.4 晋东北地震区

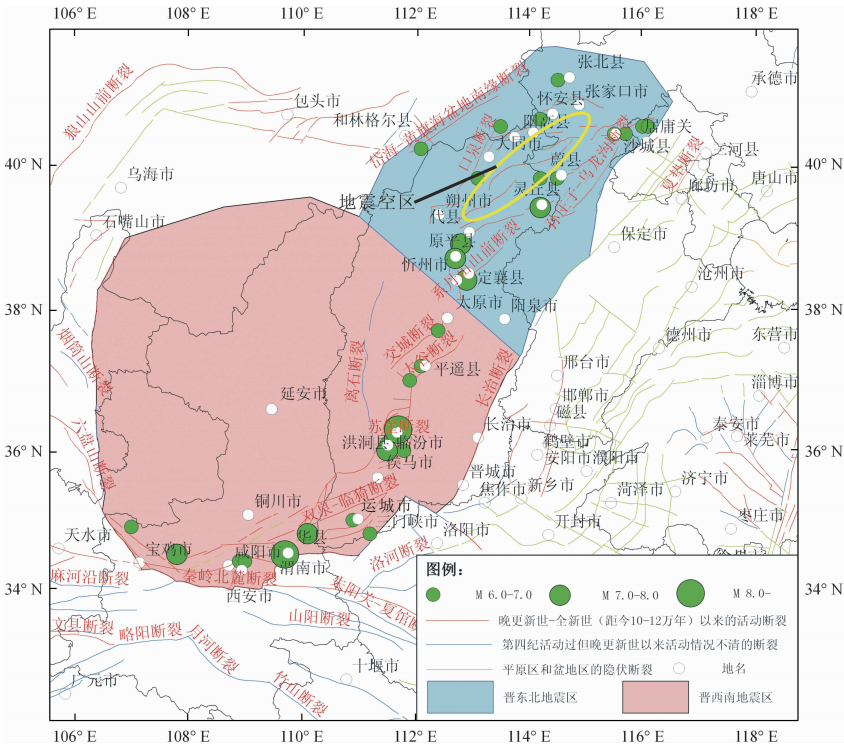

该区是我们已分析过的一个地震区(秦四清等,2010a),2013年8月对该地震区边界进行了重新厘定,其地震构造图如图 12所示.由于我们过去对该地震区的地震趋势判断有误,需重新对该地震区未来震情进行研判.

| 图 12 晋东北与晋西南地震区地震构造图 Fig. 12 Seismotectonic map of Shanxi northeast and Shanxi southwest seismic zones |

该地震区曾发生MS≥6.75级地震事件6次,列于表 5.根据我们对该区地震序列特征的分析,自有文献记载以来,该地震区在第一孕育周期发生了512年MS 7.5级地震,这是一次主震事件.因MS 7.5级地震发生后,直到1021年11月30日才有文献记载的地震目录数据,故只能认为第二孕育周期约从1021年11月30日开始,实际日期应更早.从以下分析可知,第二周期的主震事件还未发生.

|

|

表 5 晋东北地震区MS≥6.75级地震事件 Table 5 The earthquake events with MS≥6.75 in the Shanxi northeast seismic zone |

从我们已分析的震例类比角度(秦四清等,2013b)看,1038年山西定襄、忻州间MS 7.25级地震应使其对应的锁固段发生宏观破裂,由于1038年前该地震区的地震目录数据缺失严重,已很难从理论上进行检验。

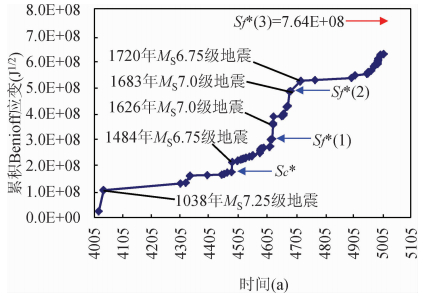

由图 13知,1484年2月7日北京居庸关MS 6.75级地震是第一锁固段变形破坏至膨胀点时开始发生的标志性事件,当演化至峰值强度点时,同时触发了第二锁固段在膨胀点时的标志性事件,即1626年6月28日山西灵丘MS 7.0级地震。第二锁固段以强震和大震为主要方式破裂,在破裂过程中相继发生了1628年10月7日河北怀安MS 6.5级地震、1673年10月18日山西天镇MS 6.5级地震与1683年11月22日山西原平MS 7.0级地震。当演化至峰值强度点,本应发生一MS 7.4级地震,但受到第三锁固段约束发生了1720年7月12日河北沙城MS 6.75级地震,这应是第三锁固段在膨胀点处开始发生的标志性事件,当演化至峰值强度点时,应发生一次MS 7.5~7.7级地震。

| 图 13 晋东北地震区1021.11.30-2013.10.29之间CBS值与时间关系(数据分析时选用ML≥5.0级的地震事件.横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.) Fig. 13 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 30 November 1021 to 29 October 2013 for the Shanxi northeast seismic zone (The earthquake event with ML≥5.0 is selected for dada analysis.The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

从图 12可看出,该地震区还存在未发生过强震的空区(黄圈所示),具有发生大震的构造储能条件。该地震区大震的孕育过程与1999年台湾集集MS 7.6级地震的孕育过程类似。

在1720年河北沙城MS 6.75级地震发生后,该地震区又相继发生了多次5.5级以上地震,如1898年9月22日山西代县MS 5.75级地震、1911年1月25日河北蔚县MS 5.9级地震、1976年4月5日内蒙古和林格尔东南MS 6.2级地震、1989年10月18日大同-阳高间ML 5.9级地震与1998 年1月10日张北ML 6.2级地震,这些事件若解释为第三锁固段向峰值强度点演化过程的preshock事件,则非常合理。

对该地震区未来大震的四要素预测结果如下:震级:MS 7.5~7.7级;震中位置约在北纬40.35°,东经114.78°,更准确的位置依赖于对震情的动态跟踪;震源深度:8~18 km;根据前述方法确定的该地震区最小完整性震级为ML 5.0级,截止到2013年10月29日,当前CBS监测值约为6.31E+08J1/2,远离临界值7.64E+08J1/2,故预测发震时间窗口为长期。预计在向临界状态演化过程中,该地震区还将发生不超过MS 6.8级的preshock事件。

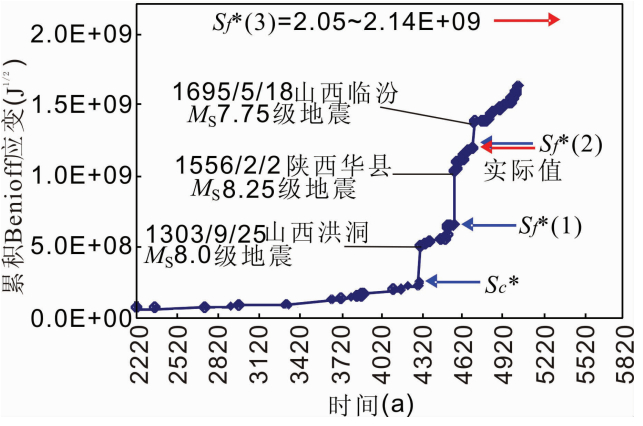

3.5 晋西南地震区该区是我们已经分析过的一个地震区,文献(秦四清等,2010a)已进行了详述.重新厘定后的地震构造图示于图 12.自有文献记载以来,该地震区发生MS≥7.5级地震3次,列于表 6.

|

|

表 6 晋西南地震区MS≥7.5级地震事件 Table 6The earthquake events with MS≥7.5 in the Shanxi southwest seismic zone |

图 14示出了当前孕震周期内大震间的力学联系.由于当前孕震周期内仍存在高强锁固段,未来必有更大震级的地震发生.需要说明的是,根据1556年陕西华县MS 8.25级地震预测1695年山西临汾MS 7.75级地震时,预测CBS值与实际发震前的监测值有较小的误差,所以预测下一次大事件时,根据其值的不同可给出预测上下限值.截止到2013年10月28日,该地震区当前监测CBS值约为1.63E+09 J1/2,距临界值较远.

| 图 14 晋西南地震区公元前1100年-2013.10.28之间CBS值与时间关系(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.) Fig. 14 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 1100 years BC to 28 October 2013 for the Shanxi southwest seismic zone (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

对该地震区未来巨震四要素预测结果如下:震级:MS 8.3~8.5级;震中位置:北纬35.5°,东经111.4°(运城附近);震源深度:8~18 km;预测发震时间窗口:长期.预计巨震发生前该地震区还将发生不超过MS 7.0级的preshock事件,且强震事件主要集中在运城-侯马地区.

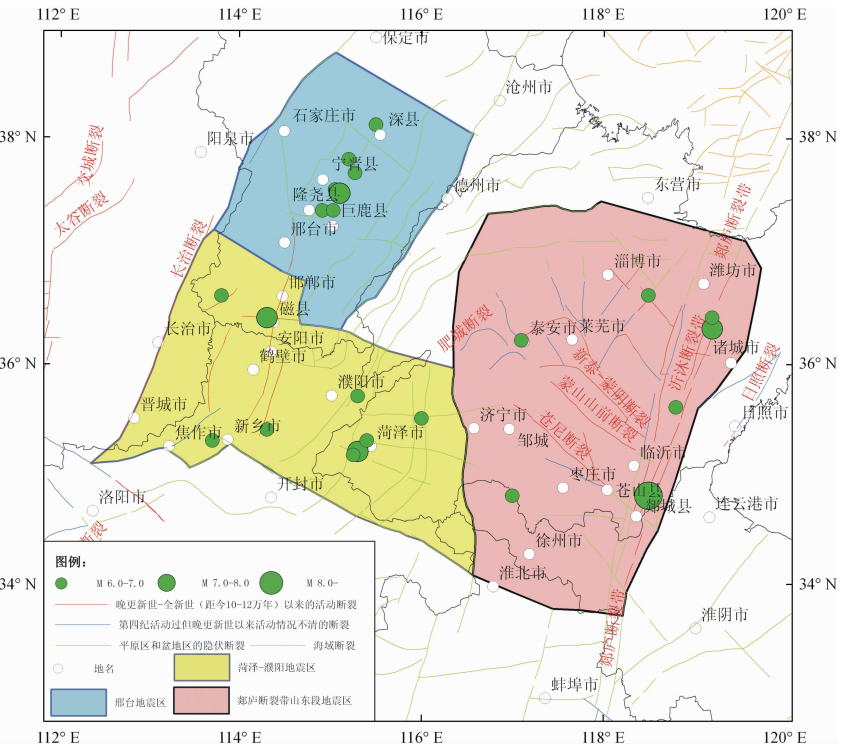

3.6 邢台地震区该区是我们已经分析过的一个地震区(秦四清等,2010a),2013年8月间对其边界进行了重新厘定,其地震构造图示于图 15.由于对其地震区边界调整,影响到了该区CBS值计算结果,为此将进行重新分析.

| 图 15 邢台、菏泽-濮阳与郯庐断裂山东段地震区地震构造图 Fig. 15 Seismotectonic map of Xingtai,Heze-Puyang and Sh and ong section of Tailu fracture seismic zones |

自有文献记载以来,邢台地震区曾发生过如表 7所示的MS≥6.0级地震7次.

|

|

表 7 邢台地震区MS≥6.0级地震事件 Table 7The earthquake events with MS≥6.0 in the Xingtai seismic zone |

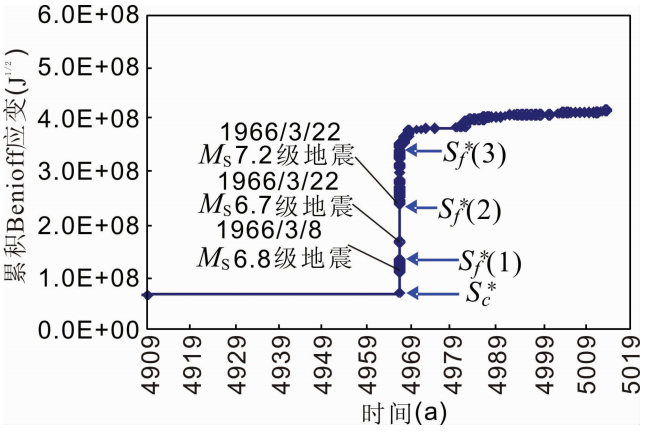

图 16示出了1966年发生在该地震区强(大)震间的力学联系.1966年3月22日邢台MS 7.2级地震发生后,余震 活动一直持续至1967年12月3日ML 6.0级地震之后.该地震区属于多锁固快速破裂型,与前述通辽地震区孕震模式类似.

| 图 16 邢台地震区776.11.30-2013.10.27之间CBS值与时间关系(为了使图件清晰,1909年以前的应变值作为初值.横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.) Fig. 16 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 30 November 776 to 27 October 2013 for the Xingtai seismic zone (The strain value prior to 1909 is regarded as a initial one for seeing a more clear figure.The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

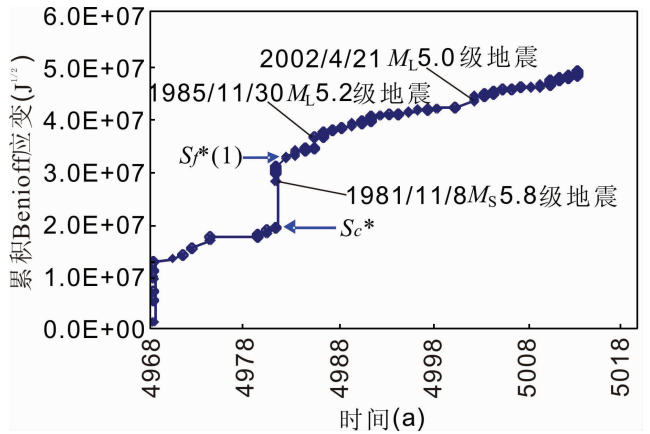

新一轮的孕震周期约从1968年1月7日开始.由图 17知,1981年11月8日河北隆尧东MS 5.8级地震标志着第一锁固段已发生宏观破裂.从该地震区的地震活动性判断,在当前孕育周期内还存在第二锁固段,预计未来3年内在北纬37.9°,东经115.4°附近将发生MS 6.0级左右的标志性震群事件.推测1985年11月30日发生的河北任县ML 5.2级地震与2002年4月21日发生于林城县、隆尧县间的ML 5.0级地震为第二锁固段在稳定破裂阶段发生的事件.

| 图 17 邢台地震区1968.1.7-2013.10.27之间CBS值与时间关系(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.) Fig. 17 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 7 January 1968 to 27 October 2013 for the Xingtai seismic zone (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

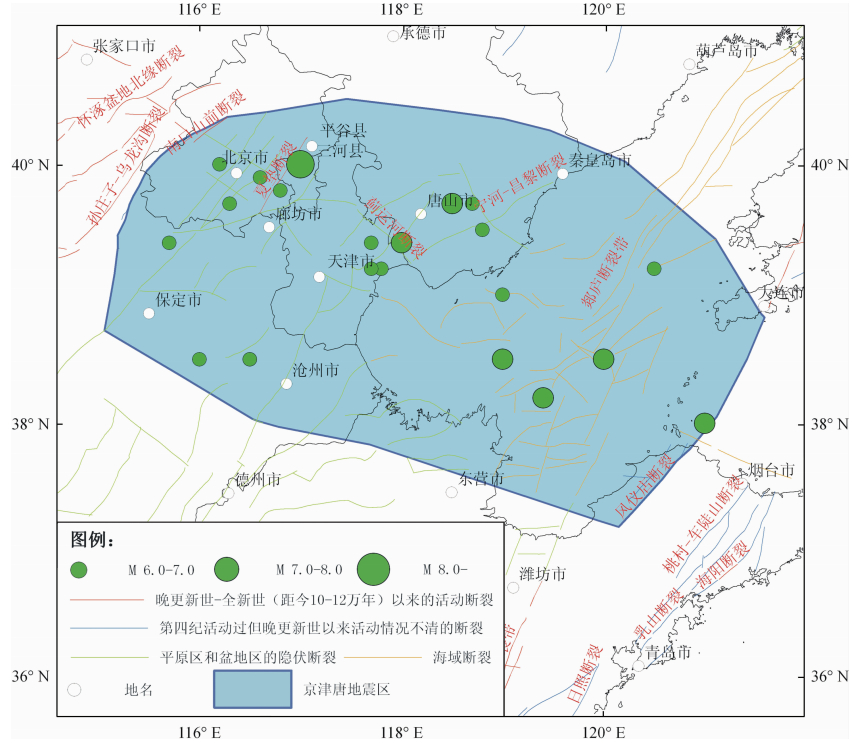

该区是我们已经分析过的一个地震区(秦四清等,2010a),其地震构造图如图 18所示.自有文献记载以来,该地震区曾发生MS≥6.0级地震22次,列于表 8.对一个特定的地震区,一个完整的孕震周期包括孕育阶段(多锁固段逐次累进性破裂)、主震发生(最后一个锁固段发生宏观破裂)与余震活动结束三个阶段.根据以下分析,自有文献记载以来,该区已经历了2个完整的孕震周期,目前处于第三个孕震周期开始后的初期阶段.

| 图 18 京津唐地震区地震构造图 Fig. 18 Seismotectonic map of Beijing-Tianjin-Tangshan seismic zone |

|

|

表 8 京津唐地震区MS≥6.0级地震事件 Table 8 The earthquake events with MS≥6.0 in the Beijing-Tianjin-Tangshan seismic zone |

如表 8所示,该区曾发生1679年三河-平谷MS 8.0级和1976年唐山MS 7.8级两次大地震,两次地震时间相差约300年,且震级相差不大,初步认为这两次地震为同一地震区相邻孕震周期发生的两次独立主震事件.我们对地震复发周期概念的理解是:在同一个地震区、相邻孕育周期发生的主震事件,其时间间隔可称之为地震复发周期.

以下对1679年三河-平谷MS 8.0级地震和1976年唐山MS 7.8级地震的孕育过程分析,表明这两次地震分别是在第一周期和第二周期发生的主震事件,上述判断正确.从我们已分析过的地震区知道,京津唐地震区是较为典型的具有约300年复发周期的地震区,还未发现其它地震区具有可判识的复发周期.

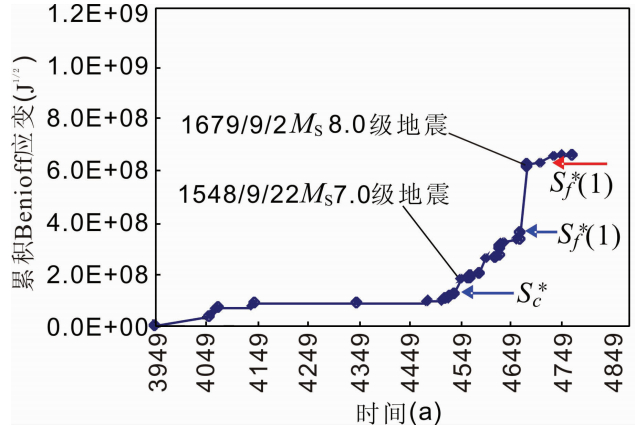

3.7.1 三河-平谷MS 8.0级地震与唐山MS 7.8级地震孕育过程分析图 19示出了第一孕震周期中1679年三河-平谷MS 8.0级地震的孕育过程,可看出1548年9月22日渤海MS 7.0级地震和1679年9月2日三河-平谷MS 8.0级地震,分别是第一锁固段在其变形破坏膨胀点和峰值强度点的事件,且1679年9月2日三河-平谷MS 8.0级地震标志着第二锁固段已发生宏观破裂,应是一次主震事件.该巨震发生后至1729年约50年间,历史地震目录仅记录了2次地震,即1679年9月4日河北雄县MS 5.75级地震及1704年9月18日河北东光、沧州MS 5.5级地震,说明该地震区地震活动性逐渐趋于平稳;再结合该区第二孕震周期开始时间的估计,可知第二周期约开始于1730年.综上分析可判断余震活动约持续至1729年底.

| 图 19 京津唐地震区949.5.9-1765.7.4之间CBS值与时间关系(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.) Fig. 19 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 9 May 949 to 4 July 1765 for the Beijing-Tianjin-Tangshan seismic zone(The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.The error correction is also considered.) |

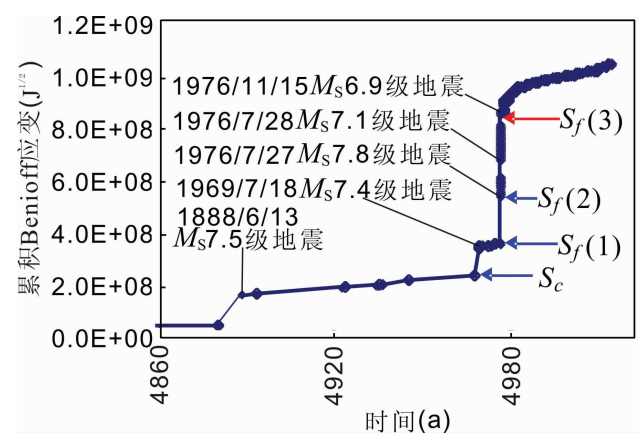

图 20示出了第二孕震周期中1976年唐山MS 7.8级地震的孕育过程,可看出1969年渤海MS 7.4级地震和1976年唐山MS 7.8级地震,分别是锁固段在其变形破坏膨胀点和峰值强度点的事件,且唐山MS 7.8级地震标志着第二锁固段已发生宏观破裂,应是一次主震事件.1976年11月15日天津宁河西MS 6.9级强余震事件发生后,第三锁固段也已发生宏观破裂.1977年到1981年该地震区M≥4.0级地震次数列于表 9,可看出各震级区间内地震次数随年份增加呈明显的减小趋势,说明该区域地震活动性逐渐趋于平稳,故初步判定余震活动约持续至1981年底.

| 图 20 京津唐地震区1730.9.30-2013.10.29之间CBS值与时间关系(为使图件清晰,1860年以前的应变值作为初值.横坐标应的时间减去3000年为实际年份.) Fig. 20 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 30 September 1730 to 29 October 2013 for the Beijing-Tianjin-Tangshan seismic zone The strain value prior to 1860 is regarded as a initial one for seeing a more clear figure. The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.) |

|

|

表 9 1977-1981年间京津唐地震区M≥4.0级地震事件次数 Table 9The number of earthquake events with M≥4.0 in the Beijing-Tianjin-Tangshan seismic zone during 1977 to 1981 |

1981年之后,第三孕震周期开始,截至目前该区已发生M≥5.0级地震2次,分别为1995年河北唐山ML 5.0级与2006年河北文安ML 5.4级地震,尚未发生过M≥6.0级以上地震.我们的分析表明,这两次M≥5.0级地震事件可能是新一轮孕震周期开始后,锁固段在岩石压密阶段或稳定破裂阶段发生的事件.在孕震初期,特定地震区的地震活动性一般呈现随机分布的特点,上述几次M≥5.0级的地震活动分布说明了这一点.

分析第一和第二周期的地震活动性特点,有如下规律:

1 )每一轮孕育周期开始后,孕育初期强震都发生在北京,如第一周期发生在北京南的1057年MS 6.75级地震和第二周期发生在北京西北郊的1730年MS 6.5级地震.

需要指出的是,1679年河北三河、平谷MS 8.0级地震发生后约51年,1730年在北京西北郊发生了MS 6.5级地震.若此规律成立,1976年唐山大地震距今已经37年了,未来10~20年间北京及其周边应关注发生强震的可能性.

2 )锁固段在膨胀点的标志性事件都发生在渤海中的郯庐断裂带上,而锁固段峰值强度点事件均发生于京津唐地区,呈现由渤海湾向内陆转移的趋势.因此当第三孕震周期中锁固段演化至膨胀点时,其标志性事件很可能再次发生在渤海中的郯庐断裂带上,所以未来应密切关注渤海湾中发生M≥7.0级地震的可能.

3)在第一孕震周期内,1679年三河-平谷MS 8.0级地震发生之前,曾于1665年在北京通县西发生MS 6.5级地震,两震相隔14年;在第二孕震周期内,1976年唐山MS 7.8级地震发生之前,1967年曾在河北河间、大城发生MS 6.3级地震,时间相隔9年.通过类比,在第三孕震周期内,大震事件发生前(10年左右),于北京及其周边可能发生MS 6.5级左右的preshock事件.

上述规律对当前孕育周期内京津唐地区的震情研判应有一定指导意义. 3.8 郯庐断裂山东段地震区

该区是我们已经分析过的一个地震区(秦四清等,2010a),2013年8月间对其边界进行了重新厘定,地震构造图示于图 15.该区曾发生过著名的1668年7月25日山东郯城MS 8.5级巨震.分析该区的地震目录数据可知,该震之前除了公元前70年发生的山东诸城西北MS 7.0级地震外,其余地震事件震级均小于MS 7.0级,因此可认为公元前70年发生的地震为锁固段加载至膨胀点发生的事件.

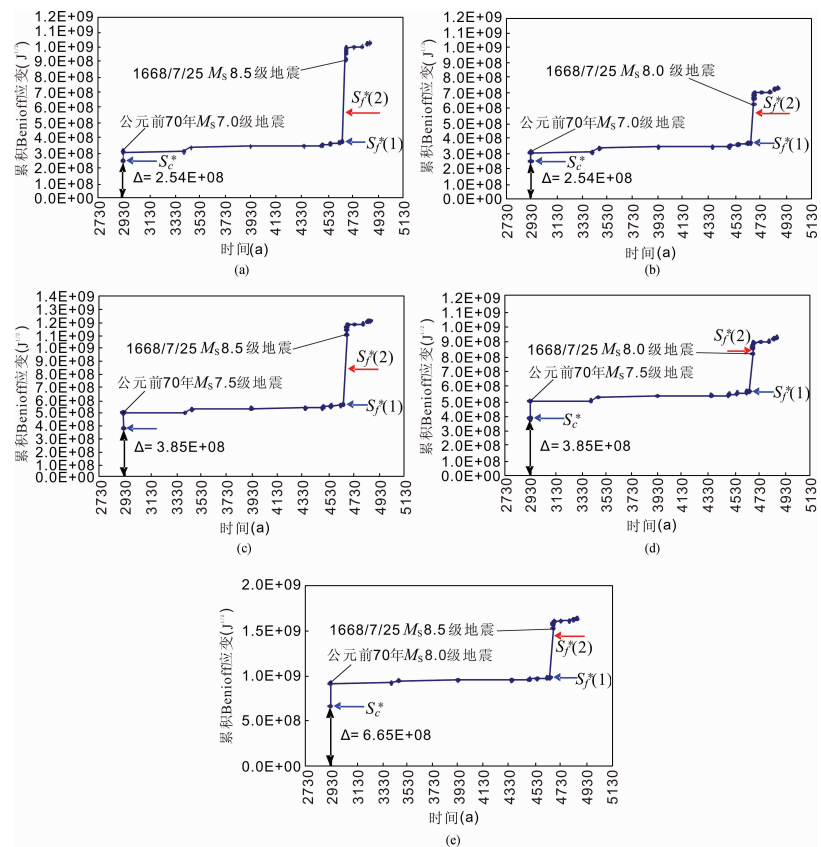

公元前70年山东诸城西北地震与1668年山东郯城地震震级分别定为MS 7.0级、Ms8.5级合理吗?分析如下:

1 )锁固段膨胀点标志性事件震级与峰值强度点事件震级相差1.5,不符合我们已分析过的震例(秦四清等,2012b).

2)根据以往的震例研究(秦四清等,2010a;2011a),某地震区若发生MS 8.5级地震,之前应发生不小于MS 7.5级地震.

3 )我们(秦四清等,2014a)的研究表明,锁固段在膨胀点的标志性地震震级与峰值强度点的地震震级遵循着几种固定的匹配关系.通过对比图 21(a,b,c,d,e),显然组合模式d和e较为合理,且模式d优于模式e.这两种模式都较好地符合我们提出的孕震断层多锁固段脆性破裂理论.尽管历史地震目录数据不完整会影响定量分析的精度,但通过几种可能模式的类比分析,也可大致评估模式的合理性.

| 图 21 郯庐断裂山东段地震区公元前70-1854.6.4之间CBS值与时间关系(a)若公元前70年山东诸城西北地震为MS 7.0级,1668年山东郯城地震为MS 8.5级; (b)若公元前70年山东诸城西北地震为MS 7.0级,1668年山东郯城地震为MS 8.0级;(c)若公元前70年山东诸城西北地震为MS 7.5级,1668年山东郯城地震为MS 8.5级;(d)若公元前70年山东诸城西北地震为MS 7.5级,1668年山东郯城地震为MS 8.0级;(e)若公元前70年山东诸城西北地震为MS 8.0级,1668年山东郯城地震为MS 8.5级(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.)Fig. 21 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from BC70 to 4 April 1854 for the seismic zone in the Sh and ong section of Tanlu fracture zone (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

综上分析,若1668年山东郯城巨震震级确为MS 8.5级,则公元前70年山东诸城西北地震定为MS 8.0级比较合理;若1668年山东郯城巨震震级确为MS 8.0级,则公元前70年山东诸城西北地震为MS 7.5级比较合理.上述分析说明,公元前70年山东诸城西北地震震级定为MS 7.0级偏小,不能导致郯城MS 8.0或MS 8.5级地震发生,建议有关部门复核这两次地震震级.在d和e模式成立的情况下,1668年山东郯城大地震标志着第二锁固段发生宏观破裂,是一次主震事件.

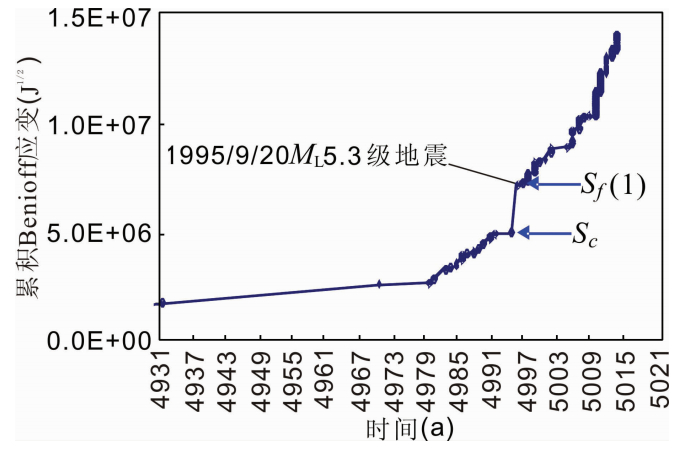

新一轮孕震周期约从1931年7月25日开始.由图 22知,1995年9月20日山东苍山ML 5.3级地震标志着第一锁固段已发生宏观破裂.之后地震活动性并没有趋于平缓,而是处于加速状态,说明存在第二锁固段.近期山东邹城小地震事件频发,推测这些事件为第二锁固段在稳定破裂阶段发生的事件.当演化至膨胀点时,预计未来3年内在邹城附近(北纬35.4°,东经117.0°)将发生MS 5.5级的震群事件.

| 图 22 郯庐断裂山东段地震区1931.7.25-2013.10.22之间CBS值与时间关系(横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.)Fig. 22 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 25 July 1931 to 22 October 2013 for the seismic zone in the Sh and ong section of Tanlu fracture zone (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.) |

该区是我们已经分析过的一个地震区(秦四清等,2010a),重新厘定后的地震区边界如图 15所示.边界调整对该地震区CBS值有一定影响,因此需重新对该区进行震情分析.自有文献记载以来,该区发生MS≥7.0级地震2次,列于表 10.

|

|

表 10 菏泽-濮阳地震区MS≥7.0级地震事件 Table 10 The earthquake events with MS≥7.0 in the Heze-Puyang seismic zone |

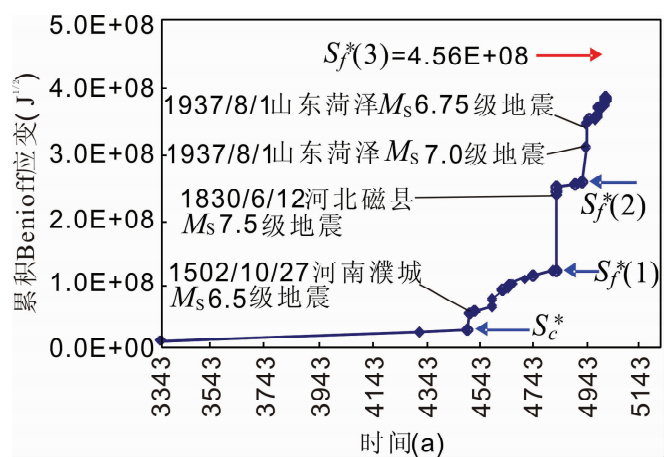

图 23示出了当前孕震周期内强(大)震间的力学联系.显然1937年山东菏泽MS 7.0级震群事件是第三锁固段在其变形膨胀点开始时发生的标志性震群事件,当演化至峰值强度点时,必有更大震级的地震发生.根据1937年山东菏泽MS 7.0级地震发震前对应的CBS值可预测未来大震的临界CBS值为4.56E+08J1/2,截止到2013年10月27日,当前监测CBS值约为3.86E+08J1/2,距临界值尚远.

| 图 23 菏泽-濮阳地震区343.11.30-2013.10.27之间CBS值与时间关系(为了使图件清晰,1970年以前的应变值作为初值.横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.)Fig. 23 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 30 November 343 to 27 October 2013 for the Heze-Puyang seismic zone(The strain value prior to 1970 is regarded as a initial one for seeing a more clear figure. The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

对该地震区未来大震四要素预测结果如下:震级:MS 7.5~7.8级;震中位置:北纬36. 0°,东经114.5°附近;震源深度:15km左右;预测发震时间窗口:长期.

预计向临界状态演化过程中,该区MS 4.0~5.8级preshock事件频发,但preshock事件震级上限值应不超过MS 6.8级.

3. 10 台湾南投地震区

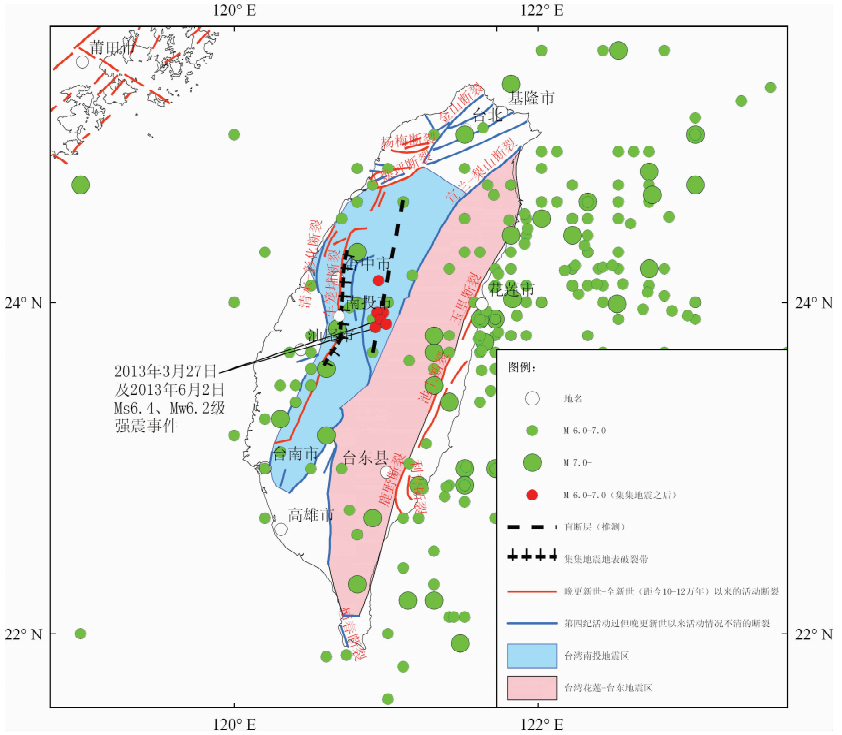

我们在2011年曾对该地震区未来震情进行过分析(秦四清等,2011a),由于重新厘定该区边界,有必要对该区再次进行震情分析.第三版地震构造图示于图 24,该区曾发生MS≥6.75级以上地震8次,列于表 11.

| 图 24 台湾南投与台湾花莲-台东地震区地震构造图(地表破裂带据(Cattin R et al,2005)修改) Fig. 24 Seismotectonic map of Nantou and Hualian-Taidong seismic zones in Taiwan |

|

|

表 11 台湾南投地震区MS≥6.75级地震事件 Table 11The earthquake events with MS≥6.75 in the Nantou seismic zone in Taiwan |

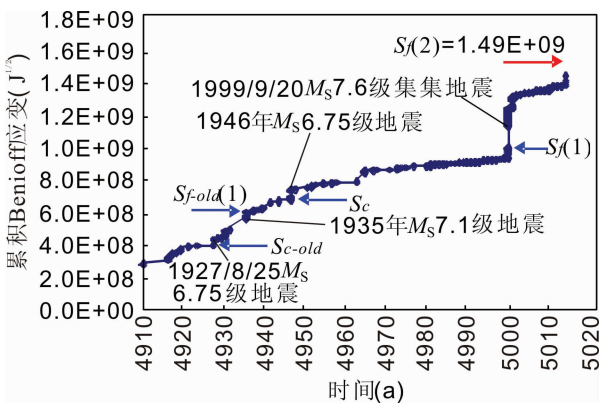

图 25示出了1999年9月20日集集MS 7.6级地震(美国地震台网MW 7.7级)孕震过程.第一锁固段在膨胀点处的标志性事件是1927年8月25日MS 6.75级地震,1935年MS 7.1级震群事件发生后该锁固段已发生宏观破裂;第二锁固段在膨胀点处的标志性事件为1946年MS 6.75级地震,当该锁固段演化至峰值强度点处时,发生了1999年9月2 0日集集地震.在集集地震发震之前,当天先后发生3次ML 6.0级以上显著性前震震群事件,列于表 12.

| 图 25 台湾南投地震区1720.10.31-2013.9.30 间CBS与时间关系(为使图件清晰,1910年以前的应变值作为初值.横坐标对应的 时间减去3000年为实际年份)Fig. 25 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 31 October 1720 to 30 September 2013 for the Nantou seismic zone in Taiwan(The strain value prior to 1910 is regarded as a initial one for seeing a more clear figure. The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years.) |

|

|

表 121999年9月20日台湾南投地震区ML≥6.0级地震事件 Table 12 The earthquake events with ML≥6.0 in the Nantou seismic zone in Taiwan in 20 September 1999 |

作者曾(秦四清等,2011a)讨论过1999年集集地震是否为主震事件,限于当时的地震资料没有得出确切结论.随着有关资料的丰富和认识的深化,我们认为1999年集集地震并非是主震事件,即该地震区还存在高强锁固段,未来该地震区还将发生更大震级的地震.理由如下:

1 )1999年集集大震之后,该地震区发生了多次6级以上强震事件,这些强震事件并未发生在集集地震的发震断裂——车笼埔断裂上,而是都发生在车笼埔断裂东侧(图 24中的红圈),这些强震事件很难解释为集集地震的余震事件,而应是另一次大震发生前的preshock事件.

2)台湾地震预报中心主任郭凯纹认为(http://news.nen.com.cn/system/2013/03/27/010288712.shtml.),2013年3月27日MS 6.4及2013年6月2日MW 6.2级强震事件发生于仁爱乡附近,该区域可能存在盲断层,估计其长度约有100km.若该盲断层确实存在,可为下一次更大地震提供构造储能条件.根据这两次地震的震源机制解可知,2013年3月27日MS 6.4级地震为略带逆冲分量的走滑型地震(http://scweb.cwb.gov.tw/Page.aspx?ItemId=49&fileString=2013032710031962041&gis=n#),2013年6月2日MW 6.2级地震为一次逆冲型事件(http://news.ceic.ac.cn/CC20130602134303.html),由此可判断此盲断层具有逆冲性质.

3 )根据1999年集集大震发生前积累的能量计算,本应 发生一MS 7.9级地震,但实际发震震级(中国台网MS 7.6 级、美国地震台网MW 7.7级)偏小,说明受到另一高强锁固段约束.

4)图 25说明1999年集集大震发生后,锁固段破裂未达到峰值强度点.

综上分析,该地震区主震事件还未发生,对该地震区下一次大事件预测结果如下:震级:MS 8.0~8.2级;震中位置:北纬24°,东经120.9°;震源深度:10~18 km;预计发震时间窗口:4年内.预计向临界状态演化过程中,还将发生MS 7.0级左右preshock或foreshock事件.

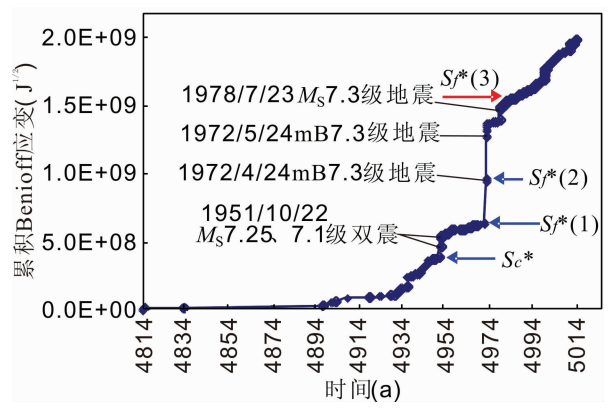

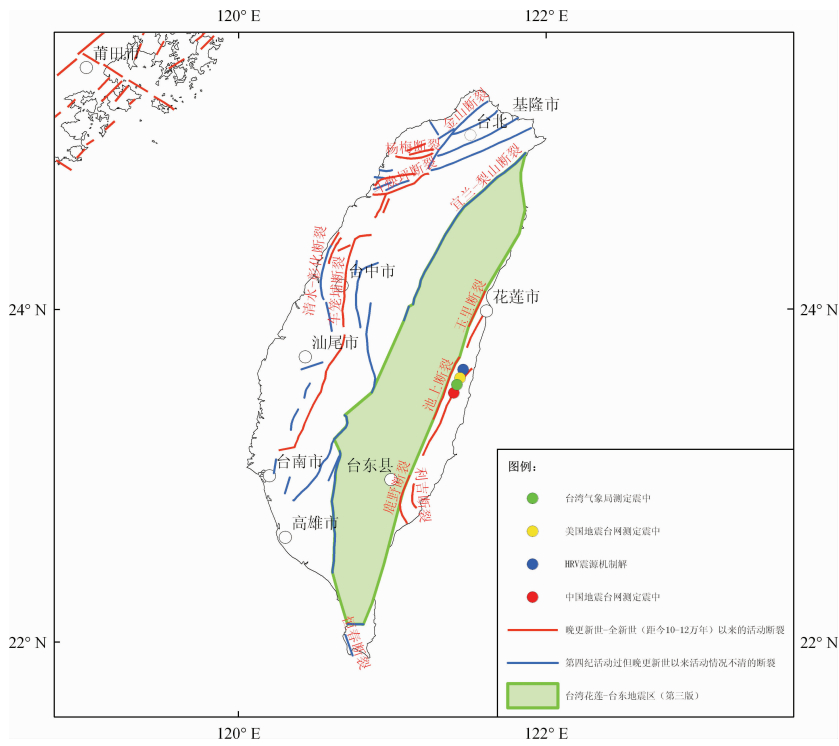

3.11 台湾花莲-台东地震区该区是我们(秦四清等,2011a)分析过的一个地震区,2013年8月间对其边界进行了重新厘定,其地震构造图如图 24所示.由于对其地震区边界调整,导致该区CBS值发生相应改变,下面将进行简单分析.

图 26示出了经误差修正后,该地震区大震事件之间的力学联系.可看出1951年MS 7.25、7.1级双震和1972年4月24日mB 7.3级地震分别为第一锁固段变形至膨胀点和峰值强度点的事件,且1972年4月24日mB 7.3级地震已使其对应的第二锁固段发生宏观破裂.第二锁固段发生宏观破裂的同时,导致第三锁固段变形达到了其膨胀点,发生了 1972年5月24日mB 7.3级地震,1978年7月23日MS 7.3级地震发生后一段时间,第三锁固段已发生宏观破裂.

| 图 26 台湾花莲-台东地震区1814.11.30-2013.10.31 之间CBS值与时间关系 (横坐标对应的时间减去3000年为实际年份. 误差修正已被考虑.) Fig. 26 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 30 November 1814 to 31 October 2013 for the Hualian-Taidong seismic zone in Taiwan (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

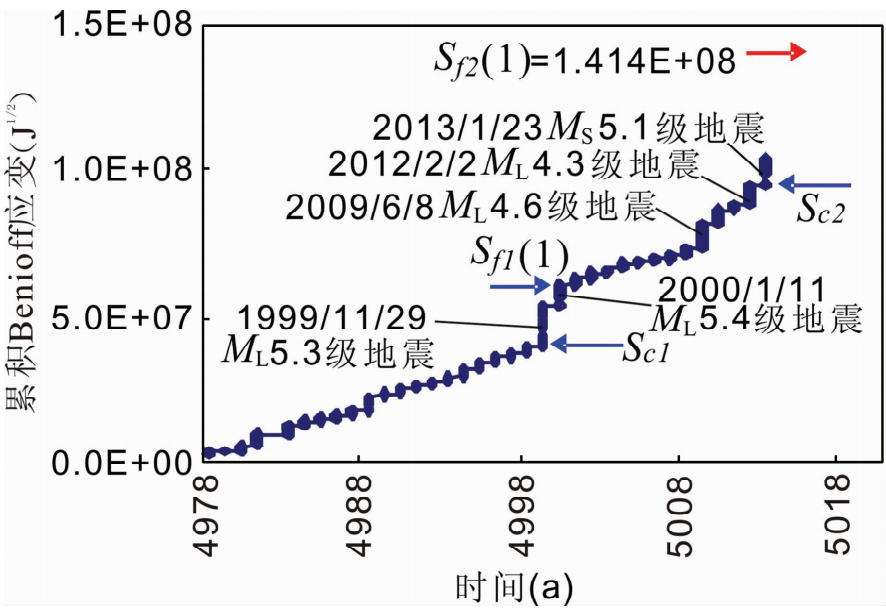

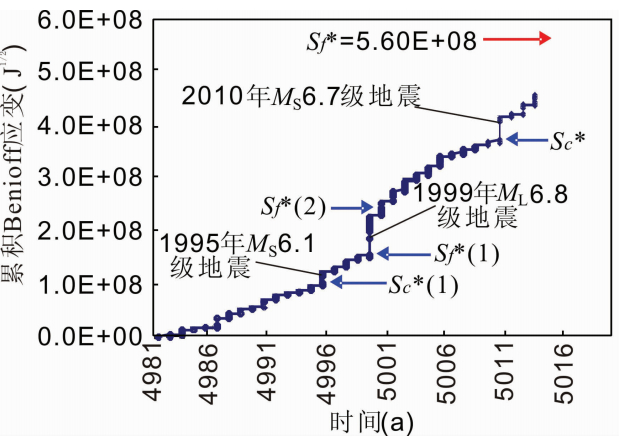

新一轮孕震周期约从1981年2月27日开始,图 27示出了新一轮孕震周期内强震的力学联系,可看出前两个锁固段已发生宏观破裂.根据2010年3月4日MS 6.7级地震事件发震前CBS监测值可预测未来大震临界CBS值约为5.60E+08J1/2,截止到2013年10月31日,当前CBS监测值约为4.59E+08 J1/2,距临界值较远.

| 图 27 台湾花莲-台东地震区1981.2.27-2013.10.31 之间CBS值与时间关系 (横坐标对应的时间减去3000年为实际年份.误差修正已被考虑.) Fig. 27 Temporal distribution of cumulative Benioff strain in the period from 27 February 1981 to 31 October 2013 for the Hualian-Taidong seismic zone in Taiwan (The real time is the value on the horizontal axis minus 3000 years. The error correction is also considered.) |

预测结果如下:震级为MS 7.1~7.3级(最可能为MS 7.2级);震中位置:北纬23°,东经121.2°附近;震源深度:6~14 km;预测发震时间窗口:中长期;预计大震发震前该地震区还将发生不超过MS 6.5级的preshock事件.

根据中国地震台网数据,2013年10月31日台湾花莲县发生MS 6.7级地震,不同国家或地区台网提供的该地震参数如表 13所示.

|

|

表 132013年10月31日台湾花莲县地震参数 Table 13 parameters of The earthquake in Hualian Taiwan in 31 October 2013 |

由表 13知,对于该震震级,中国地震台网明显高于其它台网,其它台网测定结果较为一致.对于该震震中位置的测定,各地震台网也略有差别.由图 28看出,各台网所测定的震中位置距离我们划定的台湾花莲-台东地震区很近,但都不在该区域内,所以该震并不影响该地震区震情.地震目录数据是预测强震的基础数据,震中位置和震级的准确性对震情判断影响较大,希望有关部门不断提高数据监测精度.

| 图 28 不同台网测定的2013年10月31日台湾花莲县地震位置图 Fig. 28 locations of The earthquake in Hualian Taiwan in 31 October 2013 of different earthquake data centers |

4.1 菏泽-濮阳、晋东北与晋西南地震区未来将有大震和巨震事件发生,目前远离临界状态.该预测结果可供从事烈度区划和建筑抗震的有关人士参考.

4.2 台湾南投与花莲-台东地震区未来将有巨震和大震发生,尤其是南投地震区已接近临界状态,望有关部门从速进行防震减灾工作.

4.3 海城地震区、通辽地震区、阿荣旗-嫩江地震区与邢台地震区未来都将有中强震或强震发生.

4.4 根据对京津唐地震区过去2个孕震周期的类比,判断未来10~20年在北京及其周边地区有发生强震的可能.

4.5 讨论了公元前70年山东诸城地震与1668年山东郯城地震震级问题,认为诸城地震震级偏小不能导致郯城巨震事件发生.分析表明郯庐断裂山东段地震区未来将发生MS 5.5级震群事件.

建议有关部门根据本文的震情分析结果,加强各地震区地震活动性监测与其它前兆异常监测,及时做出判断.

致 谢 感谢国家自然科学基金委重点项目(编号:41030750)对研究工作的资金支持.

| [1] | Cattin R, Loevenbruck A, Pichon X L. 2004. Why does the co-seismic slip of the 1999 Chi-Chi(Taiwan) earthquake increase progressively northwestward on the plane of rupture[J]. Tectonophysics, 386: 67-80. |

| [2] | Cattin R, Loevenbruck A, Pichon X L. 2005. 为什么1999年台湾集集地震的同震滑移在破裂平面上表现为西北方向增大?[J]. 世界地震译丛 (in Chinese), 4:58-70. |

| [3] | Gutenberg R C, Richter F. 1944. Frequency of earthquakes in california[J]. Bull Seism Soc Am, 34:185-188. |

| [4] | He Z H. 1994. A discussion of the minimum magnitude of completeness Mmin for the northern portion of the north-south earthquake belt of China[J]. Journal of Northwest University(Natural Science Edition) (in Chinese), 24(5):411-416. |

| [5] | Jiao Y B, Wu K T, Yang M D, et al. 1990.Evaluation of detectability and quality of seismic network in China[J]. Earthquake Research in China (in Chinese), 6(4): 1-7. |

| [6] | Lai X L, Sun Y, Liu Z. 2006. Study of deep seismic sounding in strongly seismic regions of north China[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics (in Chinese), 26(1):55-62. |

| [7] | Long F, Wen X Z, Ni S D, et al. 2009. Determination of tempora-l spatial distribution of the regional minimum magnitudes of completeness: application to the Longmenshan fault zone[J]. Earthquake (in Chinese), 29(3):27-36. |

| [8] | Qin S Q, Xue L, Huang X, et al. 2011a. A forward prediction of strong earthquakes in the Xinjiang and its border regions, the Inner Mongolia region, and certain regions of east China, south China and Taiwan[J]. Progress in Geophysic, 26(1):21-31. |

| [9] | Qin S Q, Xue L, Huang X, et al. 2010a. A forward prediction of moderate-sized or strong earthquakes in Shandong, Hebei, Henan, Shanxi, Haicheng in Liaoning province and Beijing-Tianjing regions[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 25(5):1539-1549. |

| [10] | Qin S Q, Li G L, Xue L, et al. 2013a. Reanalysis of the future earthquake situation for some seismic zones in the region of Southwest China[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 28(5): 2407-2432. |

| [11] | Qin S Q, Li G L, Xue L, et al. 2013b. Analysis of the future earthquake situation for some seismic zones in the east China and south China[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 28(5): 2392-2406. |

| [12] | Qin S Q, Xue L.2011b.A summary of prediction for the Yingjiang Ms5.8 earthquake in Yunnan and the Burma Ms7.2 earthquake as well as the analysis on the earthquake situation after the earthquake[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 26(2): 462-468. |

| [13] | Qin S Q, Xue L, Li G L, et al. 2012a. The verification of prospective prediction for the ZhaoTong earthquakes on 7 September 2012[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 27(5): 1837-1840. |

| [14] | Qin S Q, Xue L, Li G L, et al. 2014a. The verification of prospective prediction for the Lushan MS 7.0 earthquake on 20 April 2013 and an analysis on future earthquake situation[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 29(1): 0141-0147. |

| [15] | Qin S Q, Xue L, Li P, et al. 2014b. A review of prospective prediction for the Yutian 7.3 earthquake in Xinjiang province and an analysis on future earthquake situation[J]. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 57(2): 1-6. |

| [16] | Qin S Q, Xue L, Li G L, et al. 2013c. The verification of prospective prediction for the Minxian-Zhangxian MS 6.6 earthquake in Gansu province and an analysis on the future earthquake situation[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 28(4): 1860-1868. |

| [17] | Qin S Q, Xu X W, Hu P, et al. 2010b. Brittle failure mechanism of multiple locked patches in a seismogenic fault system and exploration on a new way for earthquake prediction[J]. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 53(4):1001-1014. |

| [18] | Qin S Q, Xue L, Wang Y Y, et al. 2010c. Further verifications on the brittle failure theory of multiple locked patches along a seismogenic fault system and discussions on some science issues[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 25(3):749-758. |

| [19] | Qin S Q, Xiong J H, Xue L, et al. 2011c. Seismogenic law and mode of strong earthquake[J]. Journal of Earth Sciences and Environment (in Chinese), 33 (3): 311-316. |

| [20] | Qin S Q, Xue L, Xu X W, et al. 2010d. A forward prediction of strong earthquakes in the Sichuan and Yunnan regions and analysis on the seismogenic process of the Wenchuan MW 7.9 earthquake[J]. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 53(11):2639-2650. |

| [21] | Qin S Q, Xue L, Huang X, et al. 2010e. Prediction of strong earthquakes in the Qinghai, Gansu and Ningxia regions[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 25(4):1168-1174. |

| [22] | Qin S Q, Li G L, Xue L. 2012b. A statistical relation between the symbolic earthquake magnitude and the earthquake magnitude at peak strength point during the failure process of locked patch[J]. Progress in Geophysic (in Chinese), 27(5): 1841-1844. |

| [23] | Su Y J, Li Y L, Li Z H, et al. 2003. Analysis of minimum complete magnitude of earthquake catalog in Sichuan-Yunnan region[J]. Journal of Seismological Research (in Chinese), 26(增): 10-16. |

| [24] | Wang Z G, Liu C, Feng X, et al. 2009. Earthquake space distribution and its relationships with main faults, deep structure and stress field in Northeast China[J]. Global Geology (in Chinese), 28(4):513-519. |

| [25] | 何宗海. 1994. 中国南北地震带中北部最小完整性震级的探讨[J]. 西北大学学报(自然科学版), 24(5):411-416. |

| [26] | 焦远碧, 吴开统, 杨满栋. 1990. 我国地震台网监测能力及台网观测条件质量评定[J]. 中国地震, 6(4): 1-7. |

| [27] | 赖晓玲, 孙译, 刘志. 2006. 华北强震区地震测深研究[J]. 大地测量与地球动力学26(1):55-62. |

| [28] | 龙峰, 闻学泽, 倪四道. 2009. 区域最小完整性震级时空分布的确定—以龙门山断裂带为例[J]. 地震, 29(3):27-36. |

| [29] | 秦四清, 薛雷, 黄鑫, 等.2011a. 新疆与其边境地区、内蒙古地区及华东、华南与台湾部分地区未来强震预测[J].地球物理学进展, 26(1): 21-31. |

| [30] | 秦四清, 薛雷, 黄鑫, 等. 2010a. 山东、河北、河南、山西、辽宁海城与京津地区未来中强地震预测[J]. 地球物理学进展, 25(5): 1539-1549. |

| [31] | 秦四清, 李国梁, 薛雷, 等. 2013a. 中国西南地区某些地震区未来震情研判[J]. 地球物理学进展, 28(5): 2407-2432. |

| [32] | 秦四清, 李国梁, 薛雷, 等. 2013b. 华南与华东某些地震区地震趋势分析[J]. 地球物理学进展, 28(5): 2392-2406. |

| [33] | 秦四清, 薛雷. 2011b. 云南盈江MS 5.8级地震和缅甸MS 7.2级地震预测总结及震后趋势分析[J]. 地球物理学进展, 26(2): 462-468. |

| [34] | 秦四清, 薛雷, 李国梁, 等. 2012a. 云南昭通“9·7地震”的前瞻性预测验证[J]. 地球物理学进展, 27(5): 1837-1840. |

| [35] | 秦四清, 薛雷, 李国梁, 等.2014a. 四川省芦山“4·20”7.0级地震的前瞻性预测验证及震后趋势分析[J]. 地球物理学进展,29(1): 141-147. |

| [36] | 秦四清, 薛雷, 李培, 等.2014b. 新疆于田7.3级地震前瞻性预测回顾及其震后趋势分析[J]. 地球物理学报, 57(2): 1-6. |

| [37] | 秦四清, 薛雷, 李国梁, 等. 2013c. 甘肃岷县漳县6.6级地震的前瞻性预测验证及震后趋势分析[J]. 地球物理学进展, 28(4): 1860-1868. |

| [38] | 秦四清, 徐锡伟, 胡平, 等. 2010b. 孕震断层的多锁固段脆性破裂机制与地震预测新方法的探索[J]. 地球物理学报, 53(4):1001-1014. |

| [39] | 秦四清, 薛雷, 王媛媛, 等. 2010c. 对孕震断层多锁固段脆性破裂理论的进一步验证及有关科学问题的讨论[J]. 地球物理学进展, 25(3): 749-758. |

| [40] | 秦四清, 熊巨华, 薛雷, 等. 2011c. 强震的孕育规律与孕震模式[J]. 地球科学与环境学报, 33(3): 311-316. |

| [41] | 秦四清, 薛雷, 徐锡伟, 等. 2010d. 川滇地区未来强震预测与汶川MW 7.9级地震孕震过程分析[J]. 地球物理学报, 53(11): 2639-2650. |

| [42] | 秦四清, 薛雷, 黄鑫, 等. 2010e. 青海、甘肃与宁夏地区未来大地震预测分析[J]. 地球物理学进展, 25(4): 1168-1174. |

| [43] | 秦四清, 李国梁, 薛雷. 2012b. 锁固体破裂标志性地震震级与峰值强度点地震震级的统计关系[J]. 地球物理学进展, 27(5): 1841-1844. |

| [44] | 苏有锦, 李永莉, 李中华, 等. 2003. 川滇地区区域地震目录完整性最小震级分析[J]. 地震研究, 26(增): 10-16. |

| [45] | 王兆国, 刘财, 冯晅, 等. 2009. 中国东北地区地震空间分布与主要断裂带、深部构造及应力场的关系[J].世界地质. 28(4):513-519. |

2014, Vol. 29

2014, Vol. 29