2. 湖北省地图院, 武汉 430071;

3. 湖南地图出版社, 长沙 410004

2. Mapping Institute of Hubei Province, Wuhan 430071, China;

3. Hunan Map Press, Changsha 410004, China

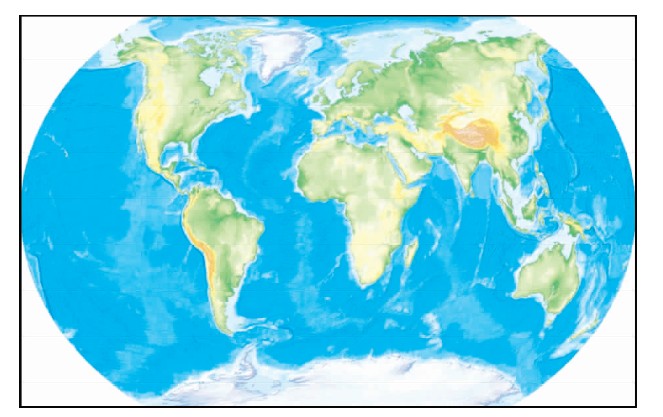

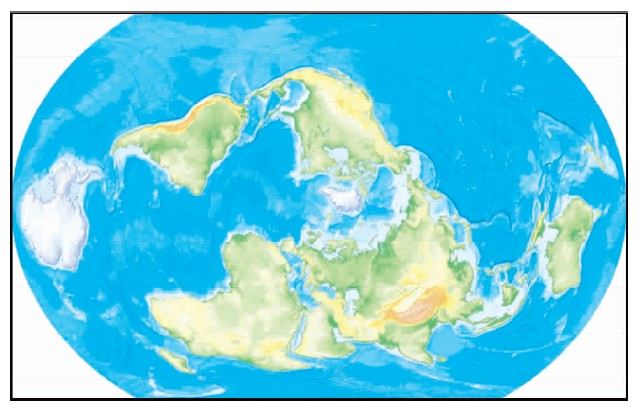

传统的世界地图有两种,一种是亚太地区常用的世界地图,以西经30°经线为分割线、以东经150°为中央经线;另一种是欧美地区常用的世界地图,以180°经线为分割线、以0°经线为中央经线.这两种世界地图沿经线方向纵向切割地球仪,故可称为“经向世界地图”.与之相对应,可以不同的纬线为中央纬线,沿纬线方向横向切割地球仪,这就是“纬向世界地图”.“经向世界地图”适用于表达东、西半球的地理关系,“纬向世界地图”则适用于表达南、北半球的地理关系.“经线世界地图”和“纬线世界地图”的有机组合,就形成了《系列世界地图》(郝晓光等,2003;徐汉卿等,2003).

《系列世界地图》实施了“双经双纬”的设计方案:“东半球版”与“西半球版”为“经向世界地图”,“北半球版”与“南半球版”为“纬向世界地图”.《系列世界地图》于2002年4月在武汉编制完成,并已逐步推广、开始得到应用(郝晓光等,2005;徐汉卿等,2005;徐汉卿等,2006;郝晓光等,2006;郝晓光等,2007a;郝晓光等,2007b).

由于世界地图为小比例尺地图,所以传统的世界地势(地形)图绘制一般会掺杂一些手工描绘的方法来加强地形效果的显示.虽然手工描绘能够加强地形效果的表达,但手工描绘毕竟有“失真”的嫌疑,不符合地图绘制所要求的真实原则.因此,新编系列世界地势图采用分层设色的方法和全球数字高程模型,以不掺杂任何人为描绘成分的全数字化方法绘制出各高程带的范围以及区域地貌形态,将全世界陆地和海底的地势起伏逼真地表现了出来.(参见图1、图2、图3

和图4).

| 图 1 “东半球版”世界地势图 Fig.1 World Terrain Map (East Edition) |

| 图 2 “西半球版”世界地势图 Fig.2 World Terrain Map (West Edition) |

| 图 3 “北半球版”世界地势图 Fig.3 World Terrain Map (North Edition) |

| 图 4 “南半球版”世界地势图 Fig.4 World Terrain Map (South Edition) |

新编世界地势图的制作使用带有空间位置特征(x、y、z)描述的数据源,选择适度的分辨率,在ARCGIS环境下,利用扩展3D分析模块,采用正确的分层设色高度表,生成数字高程模型,真实地把全世界陆地和海洋的地势起伏逼真地表现了出来.生动地表达了世界地势的总体格局,世界各大陆的地貌特点通过具有象征意义的色调分层显示得生动明晰;平原、丘陵、山地等区域的分布一目了然,海盆、海沟、海岭纹理清晰,分布态势直观,新编世界地势图也是一幅生动的立体景观图.

由图5可见,河流从绿色的平原河谷穿过,缓缓爬上黄绿色的丘陵地带,过度非常自然,低山微微起伏与中山地貌连接在一起,构成了和谐的立体景观.

| 图 5 从左至右是平原、高地和山区的渐变地形 Fig.5 From left to right is plain, highland and mountainous |

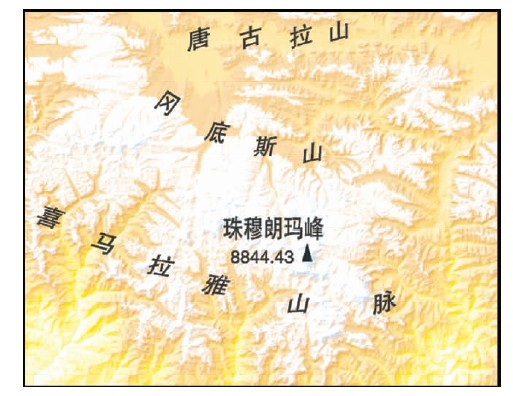

由图6可见,海拔3500 m以上的高原被河谷切割,立体效果明显,山脊的走向、谷底的延伸,构成了庞大山体的形 态;海拔5500~6000 m雪线以上的区域冰雪覆盖,生动直观.

| 图 6 高原地区 Fig.6 Plateau |

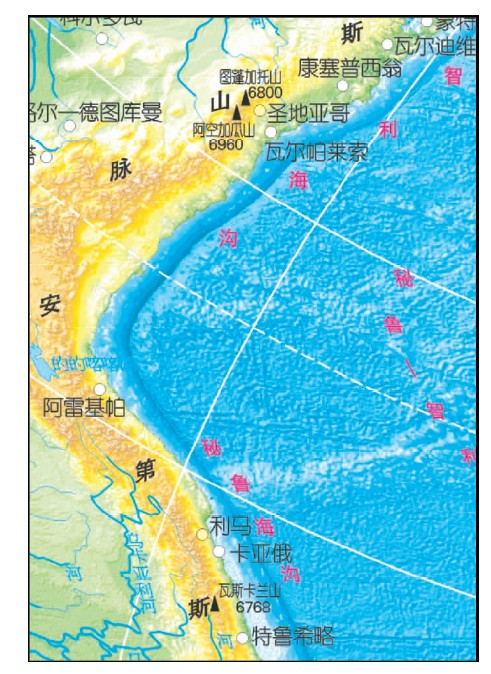

新编世界地势图的全数字化成图方式,使得看似平静的海域呈现出千沟万壑的景象.由图7可见,秘鲁-智利约5900 km长的海沟是世界最长的海沟.最深处是在海平面以下达8065 m,距离海岸160 km,地势图将深壑的海沟表达的非常形象.

| 图 7 山脉与海沟 Fig.7 Mountains and trench |

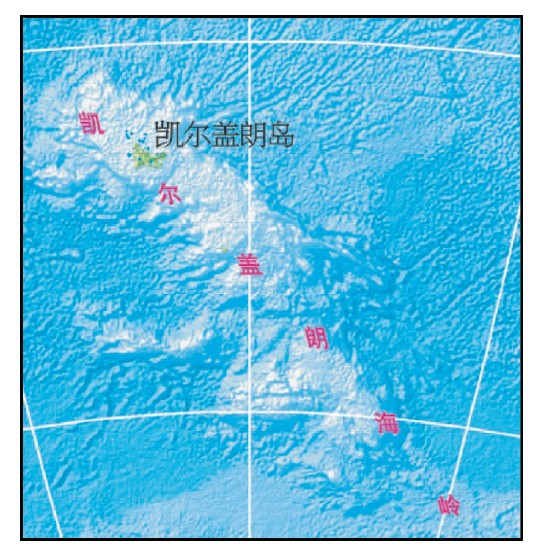

在图8中可见海平面下起伏绵延的海山,山体走向明晰,山形与陆地看到的山体无异,只是蓝色的山峦区别于陆地的山体.而图中的岛屿虽小却没有失去在蓝色的海域中的存在感.

| 图 8 岛屿和海山 Fig.8 Island and seamount |

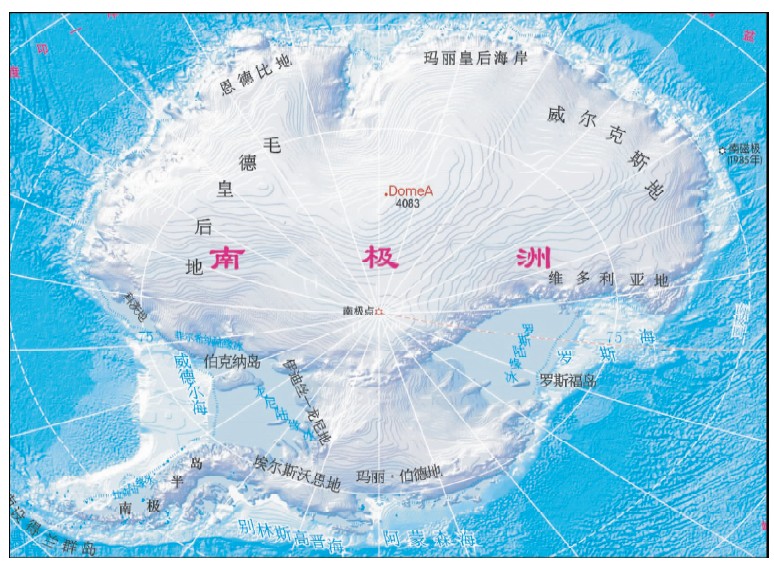

新编世界地势图的冰盖地貌分成设色时大胆采用藕荷色,与以往出版的世界地势图惯用白色或灰色表达冰盖的效果迥然不同.由图9可见,南极洲因选用了恰当的颜色第一次让世人看到了冰盖地貌的优雅形态,南极中心区域平缓广大的区域让人震撼,南极沿海岸线的冰川地形生动.

| 图 9 南极洲冰盖 Fig.9 Antarctic ice sheet |

新编系列世界地势图为地学研究提供了一种新的图形工具,“东半球版”和“西半球版”适用于表达东、西半球的地形和构造分布,“南半球版”和“北半球版”适用于表达南、北半球的地形和构造分布.

| [1] | Hao X G, Xu H Q, Liu G Y, et al. 2003. A series of world maps[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics (in Chinese), 23(2): 111-116. |

| [2] | Hao X G, Zhu J G, Xue H P, et al. 2005. The Real-Time tracking map of Xuelong Ship during 21th Chinese antarctic expedition[J]. Chinese Journal of Polar Science (in Chinese), 17(2): 134-138. |

| [3] | Hao X G, Fang J, Liu L T, et al. 2006. Global plate map based on new series world map[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 21(4): 1108-1112. |

| [4] | Hao X G, Chen X F, Zhang C J, et al. 2007a. On designed coverage range of 2nd generation of China satellite navigation system [J]. Journal of Geodesy and Geodynamics (in Chinese), 27(1): 119-122. |

| [5] | Hao X G, Xu H Q, Liu G Y, et al. 2007b. Series world map with its application and spread[J]. Progress in Geophysics (in Chinese), 22(4): 1085-1089. |

| [6] | Xu H Q, Wang B, Zhang H M, et al. 2003. Subjects of the series world map[J]. Geospatial Information (in Chinese), 1(1): 22-23, 24. |

| [7] | Xu H Q, Zhu J G, Xue H P, et al. 2005. The tracking map of Xuelong Ship of Chinese antarctic and arctic expedition[J]. Science of Surveying and Mapping (in Chinese), 30(6): 97-98. |

| [8] | Xu H Q, Xue H P, Liao X Y, et al. 2006. Navigation map of the first round world ocean expedition of China[J]. Geospatial Information (in Chinese), 4(5): 74-76. |

| [9] | 郝晓光, 徐汉卿, 刘根友,等. 2003. 系列世界地图[J]. 大地测量与地球动力学, 23(2): 111-116. |

| [10] | 郝晓光, 朱建钢, 薛怀平,等. 2005. 中国第21次南极考察雪龙船实时航迹图[J]. 极地研究, 17(2): 134-138. |

| [11] | 郝晓光, 方剑, 柳林涛,等. 2006. 基于新编《系列世界地图》的全球板块分布图[J]. 地球物理学进展, 21(4): 1108-1112. |

| [12] | 郝晓光, 陈晓峰, 张赤军,等. 2007a. 中国二代卫星导航系统设计覆盖范围的探讨[J]. 大地测量与地球动力学, 27(1): 119-122. |

| [13] | 郝晓光, 徐汉卿, 刘根友,等. 2007b. 《系列世界地图》及其应用与推广[J]. 地球物理学进展, 22(4): 1085-1089. |

| [14] | 徐汉卿, 汪冰, 张寒梅,等. 2003. 《系列世界地图》上的专题内容[J]. 地理空间信息, 1(1): 22-23, 24. |

| [15] | 徐汉卿, 朱建钢, 薛怀平,等. 2005. 雪龙船南北极考察走航图的制作[J]. 测绘科学, 30(6): 97-98. |

| [16] | 徐汉卿, 薛怀平, 廖小韵,等. 2006. 中国首次环球大洋科考航线图[J]. 地理空间信息, 4(5): 74-76. |

2014, Vol. 29

2014, Vol. 29