2. 中国科学院油气资源研究重点实验室, 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029;

3. 中国科学院大学, 地球与行星科学学院, 北京 100049

2. Key Laboratory of Petroleum Resources Research, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;

3. College of Earth and Planetary Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

海底地震仪(Ocean Bottom Seismometer, OBS)是一种新兴的海洋地球物理探测装备,相比于传统的海上拖缆,OBS不仅可以接收到横波,同时可以显著增大接收范围,更为有效地获得来自地壳深部的广角反射波、折射波以及各种模式的转换波,有利于地壳深部乃至上地幔的速度结构模拟,极大地促进了海底构造的探测和研究(阮爱国等, 2010;郝天珧和游庆瑜, 2011;丘学林, 2012).OBS广泛应用于主动源地震探测的同时,也逐渐被用于海洋区域的天然地震观测(阮爱国等, 2012;刘晨光等, 2014),而且近年来还在海洋油气资源探测领域发挥着日益重要的作用(刘丽华等, 2012;张光学等, 2014).

目前国内的海洋深地震探测、海底天然地震观测中,使用最为普遍的是由中国科学院地质与地球物理研究所自主研发的国产OBS(随后简称IGG OBS;郝天珧和游庆瑜, 2011).该OBS在近20年的研发、试制过程中,仪器性能得到了不断的改进和优化,形成了多个系列和型号,便携式OBS便是其中的一个主要系列.该型OBS是在早期的宽频带4通道和7通道OBS(17吋球)的基础上,为适应实际工作中大批量海上作业对于便携性的需求以及较高频的气枪信号,经过一系列改造而发展起来的,采用了较小的13吋耐压玻璃舱球,选配3分量短周期检波器和单分量水听器.目前,该系列OBS分为两类:老版(A、B型)和新版(L、S型).老版OBS于2013年首次投入海上作业,获得了优良的数据记录(Ruan et al., 2016;郭晓然等, 2016),在后续几年的航次中也有较好的表现(刘思青等, 2017;吕作勇等, 2017),新版OBS于2016年开始投入使用.但是,这些仪器在使用过程中也发现了一些问题.

本文首先分析了IGG OBS数据的时间记录方式,在正确计算数据文件起始时间(毫秒级)的基础上,详细统计和分析了便携式OBS内部时间漂移量的分布和类型,提出对原始数据的精细校正方案,改进相关处理程序,从而完善数据处理步骤和流程,为该型仪器的改进和数据的正确使用提出了建设性意见.

1 IGG OBS的时间记录时间记录是OBS数据最为重要的信息之一,其准确性决定了后续数据处理的可靠性.目前OBS在海底构造成像中应用最多的是走时层析成像,最为核心的信息就是OBS记录的地震波到时,如果数据中存在时间误差,将会对震相识别、走时拾取、结构模拟产生直接影响,进而在最终得到的速度结构模型中产生相应误差.因此,在数据处理的过程中,需要根据OBS数据的时间记录方式对时间信息进行解析,进而对OBS数据的时间误差进行分析和校正.

1.1 IGG OBS的数据记录及时间记录方式IGG OBS记录的单个完整数据文件含有固定帧数的波形数据;每一帧波形数据占12个字节,其中,每3个字节记录1个分量数据,分别记录了垂直、水平1、水平2分量以及水听器分量数据.数据文件的起始记录时间即为OBS时钟记录该文件第一帧数据的时刻,这一时刻被称为OBS数据文件的外部时间(T外),其准确性可以通过比对直达水波到时理论值和实际值之间的吻合度来验证(张佳政等, 2018).起始记录时间信息以十六进制数据储存在传统8.3格式的文件名中,其中,8位主名记录了起始时间的年、月、日、时、分、秒信息,3位扩展名则记录了毫秒信息.值得注意的是,IGG便携式OBS与17吋OBS数据文件起始时间的毫秒记录方式不同,相应地,其毫秒解析方式也不同.对于17吋OBS,将数据文件扩展名(3位)对应的十进制数(不超过4位)除以2.048,得到起始时间的毫秒值;而对于便携式OBS,将扩展名对应的十进制数乘以4096000,再除以OBS时钟主频值,得到起始时间的毫秒值.根据这一区别,我们改进了原有的OBS数据时间解析程序FNTIME和数据转换程序RAW2SAC,使其适用于IGG便携式OBS的数据处理.

1.2 OBS数据文件内部时间同一型号OBS所记录的完整数据文件的采样点数一致,那么,OBS数据文件的理论记录时长由预设采样频率间隔(dt)确定.数据文件内第n个采样点的采样时刻称为内部时间T内(n),它们之间的关系为(张佳政等, 2018):

|

(1) |

利用T外与T(n)内,OBS建立了可以覆盖数据采集期间的完整时间记录体系.

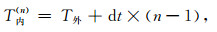

在OBS数据处理流程中,经常需要将时间上连续记录的多个数据文件拼接起来,这项工作一般利用SAC/IRIS软件(William and Joseph, 1991)中的MERGE指令来完成.按照预期,OBS数据文件的理论记录时长与实际记录时长应当是一致的,OBS记录的波形在相邻的数据文件之间也应该是连贯的,即前一数据文件的最后一个采样点与后一文件的第一个采样点之间在时间上仅相差一个采样间隔.这样一来,正常的OBS数据文件在MERGE的过程中,既不会出现时间间隙(GAP),也不会出现时间重叠(OVERLAP).然而,对南海2013年航次的便携式OBS数据进行检查时(图 1),我们发现同一台OBS相邻数据文件之间总是存在GAP,这一新的异常现象引起了我们的注意.

|

图 1 数据检查与校正所使用的OBS测线和代表性站位 Fig. 1 OBS survey lines and representative stations for data check and correction |

GAP的出现表明数据文件的最后一个采样点对应的T内与相邻的后一数据文件的T外相距不是一个采样间隔.根据公式(1),导致数据文件最后一个采样点对应的T内出现偏差的参数是采样间隔(dt).当实际采样间隔大于预设的理论采样间隔时,就会出现GAP.这种由采样间隔误差所引起的T内偏差即为OBS数据文件内部时间漂移,GAP值也就是内部时间产生的最大漂移量.我们对2013—2017年间南海地区部分OBS测线所使用的29台IGG便携式OBS原始数据(共计121台次、1807个数据文件)进行检查,发现不同台站数据文件的内部时间漂移量不同(图 2),其中A、B型OBS在250 Hz预设采样率下,一个完整的数据文件所产生的内部时间漂移为0~40 ms,其中A28仪器的漂移量达到40 ms;L、S型OBS在100 Hz预设采样率下产生0~90 ms的内部时间漂移,在250 Hz预设采样率下产生巨大的内部时间漂移(约5242872 ms).

|

图 2 IGG便携式OBS数据文件的内部时间漂移量 红色代表预设采样频率为250 Hz,蓝色代表预设采样频率为100 Hz,误差棒表示正负标准方差. Fig. 2 Internal time drift of adjacent data files of IGG portable OBSs Red represents a preset sampling frequency of 250 Hz, blue represents 100 Hz. Error bars indicate ±SD (Standard Deviation). |

正常的OBS数据时钟漂移是指OBS投放前和回收后两次GPS对钟之间的时间差(王彦林等, 2007;薛彬等, 2008;夏少红等, 2011;刘丽华等, 2012;牛雄伟等, 2014;王强等, 2016),其时间基准点是两次GPS对钟时间,而OBS数据文件内部时间漂移的时间基准点是相邻数据文件的起始记录时间(T外),因此,这是一类新的OBS数据时间记录误差.

2 OBS数据文件内部时间漂移的实测和试验OBS数据文件内部时间漂移对后续的数据处理会产生怎样的影响,无疑是一个值得关注的问题.考虑到OBS原始数据在拼接后,经过一系列转化,最后得到单台OBS的综合地震记录剖面.因此,内部时间漂移造成的时间误差会在地震剖面上有所反映.基于此推测,我们对近年来的OBS地震剖面进行检查,并设计专门的自激自收试验来验证相应的异常现象,并查找原因.

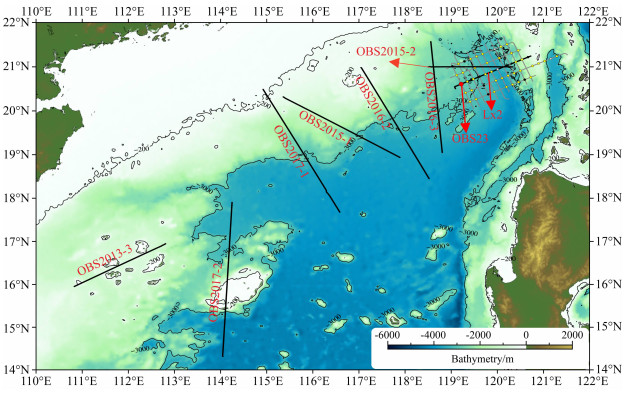

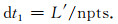

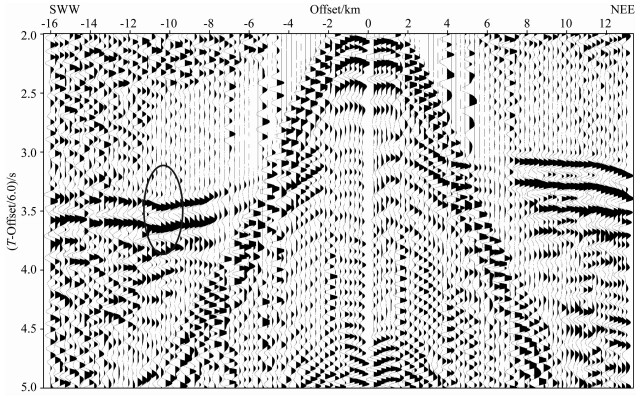

2.1 2016年巴士海峡三维OBS探测OBS23站位2016年4月15日至6月2日,“实验2”号科考船在巴士海峡进行了三维OBS探测(图 1),获得了一批OBS实测数据(张佳政等, 2018).以跨越OBS23站位(仪器编号A28)的Lx2测线为例,其单个完整数据文件的内部时间漂移量为40 ms.经过常规流程处理后,得到OBS23台站Lx2测线的综合地震记录剖面(图 3a).在这一剖面上,地壳内部折射波Pg震相在-10.5 km的偏移距(相邻数据文件连接处)出现了同相轴的“断阶”现象,“断阶”的幅度大约为40 ms,并且同相轴的形态在“断阶”两侧也呈现了一定程度的畸变(图 3b),这是通过大量的数据检查,首次在实测剖面上发现的此类现象.在这样的地震剖面上进行震相拾取,无疑是存在时间误差的.

|

图 3 (a) 巴士海峡三维探测OBS23(A28)台站沿Lx2测线单台综合地震剖面(垂直分量,折合速度为6.0 km·s-1);(b)图(a)方框部分的放大;椭圆圈标记了同相轴“断阶”的位置 Fig. 3 (a) Seismic record section of station OBS23(A28) along survey line Lx2 in a 3D exploration in the Bashi Strait (vertical component, reduced velocity is 6.0 km·s-1). (b) Enlargement of square area in (a). The ellipse marks the "stair" event. |

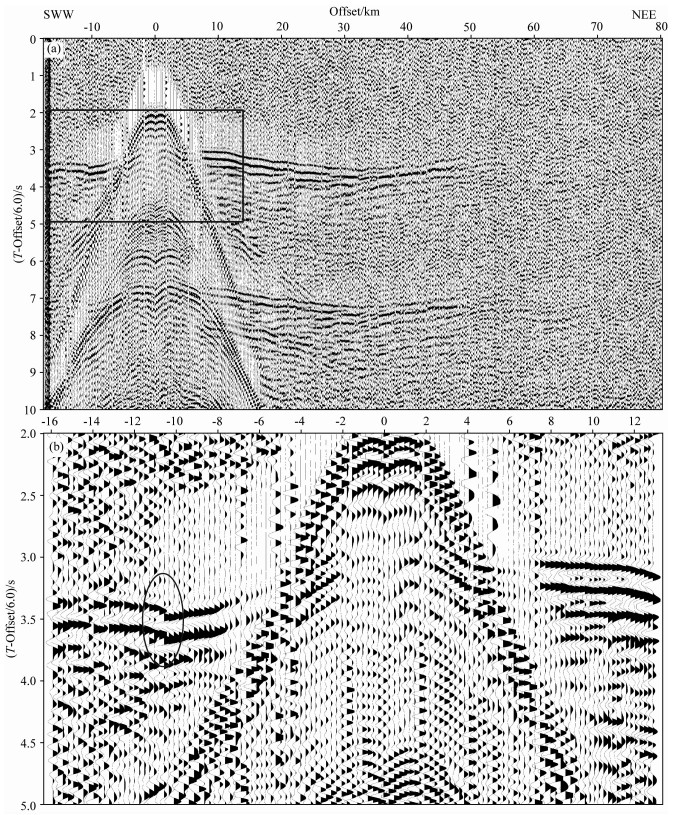

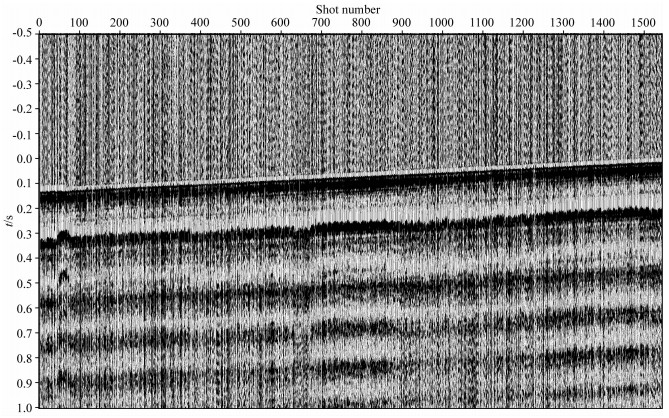

在2016年南海北部地球物理共享航次第二航段OBS2016-3测线放炮的过程中(图 1),将A28仪器放置于靠近后甲板的船舱地板上同步记录气枪的振动信号.由于气枪枪阵拖曳在距离后甲板约30 m的海面下方,与船舱中的OBS组成了一个近似的自激自收系统.理论上,OBS接收到的每炮的初至信号都是从枪阵传播而来的直达波,其传播路径基本相同,所需走时也近于相同,因此在自激自收剖面(按炮号排序)上,直达波的同相轴应当显示为一条水平直线.但是,对实际数据进行常规处理后,自激自收剖面上出现了直达波同相轴的“断阶”、“倾斜”现象,断阶的幅度约为40 ms(图 4),仪器记录的4个分量情况相同.

|

图 4 A28仪器自激自收试验剖面(垂直分量) Fig. 4 Zero-offset seismic record section of instrument A28 (vertical component) |

Lx2测线OBS23地震剖面上异常的同相轴“断阶”以及A28自激自收试验剖面上的同相轴“断阶”、“倾斜”现象,均是在进行了传统的OBS时钟漂移校正后依然存留的一类时间异常,是由OBS数据文件内部时间漂移引起的.内部时间漂移是如何引起地震剖面上的“断阶”、“倾斜”现象,则需要进一步分析OBS数据的拼接和裁截过程.

用SAC2Y程序将SAC格式数据裁截为SEG-Y文件时(赵明辉等, 2004),会先根据SAC头段信息计算得到SEG-Y文件头信息,并写入文件头;再根据导航文件(UKOOA)、SAC头段信息计算得到道头信息,分别写入SEG-Y各道道头,并将各道相应的目标数据段(如-2~10 s,其中,0 s处为各道的激发时间)截取出来,写入各数据道.如果出现内部时间漂移,在SAC软件中对相邻数据文件进行拼接时,会自动在二者之间引入一些新数据点以维持相邻文件的起始时间不变.这样一来,SAC2Y程序在寻址、裁截的过程中,跨越两个相邻文件时,记录的同相轴相对位置发生突变,即“断阶”.在OBS自激自收试验中,OBS的采样频率设为250 Hz,即理论采样间隔为4 ms.如果OBS的实际采样间隔大于4 ms,而SAC2Y程序却使用4 ms的采样间隔进行寻址,计算并裁截的数据点范围就会偏后,且偏后的程度会随着时间的推移变大,也就导致了同相轴向上“倾斜”的趋势.

3 OBS数据的时间精细校正及其编程 3.1 OBS实际采样间隔的精确计算如前述,我们确定“断阶”、“倾斜”的出现是由于内部时间漂移,即采样间隔(dt)的偏差.根据这一发现,如果在进行OBS数据文件拼接前将SAC格式数据文件头段中的理论采样间隔改为实际采样间隔,相邻的前一文件的最后一个采样点的T内与后一文件第一个采样点的T外即仅相差一个采样间隔,也就避免了时间间隙的出现,进而可以消除地震剖面中的异常“断阶”和“倾斜”.

对OBS数据文件内部时间漂移进行校正的关键在于计算OBS实际采样间隔.十六进制OBS数据文件名解析得到该文件的起始记录时间T外,与后面相邻数据文件的T外之差即为OBS数据文件实际记录时长(L′)(张佳政等, 2018).根据数据文件的数据帧数(npts)和OBS数据文件实际记录时长(L′)可计算得到实际采样间隔(dt1):

|

(2) |

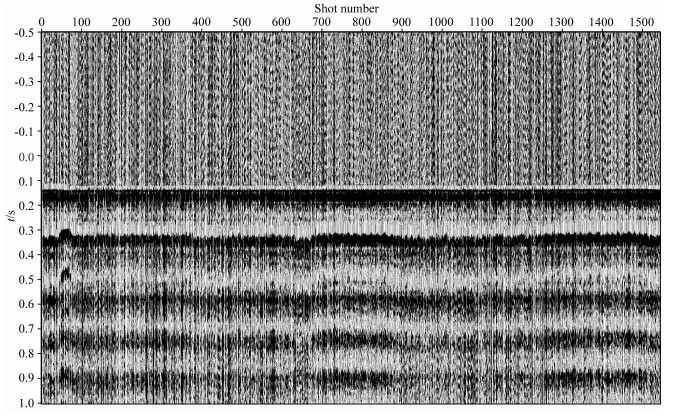

以船载OBS自激自收试验中的A28台站为例,计算得到的实际采样间隔为4.000004 ms,将其写入SAC格式数据文件头段中的delta变量,利用SAC2Y程序转化得到SEG-Y格式数据,并进行自激自收剖面的绘制(图 5).在这个剖面上,“断阶”现象消失了,这印证了我们对于“断阶”成因的推断.然而,经过采样间隔调整后的直达波同相轴仍然是“倾斜”的.经过分析,本文认为这一现象是由SEG-Y格式数据记录采样间隔的精度与SAC格式数据记录的差异所导致.由于SAC格式数据的头段变量(delta)以单精度浮点数秒值(s)存储采样间隔,可以有7位有效数字,而SEG-Y的道头、文件头中的采样间隔变量为短整型(short)的微秒值(μs)(Barry et al., 1975),仅能精确到0.001 ms,不足以表示A28的实际采样间隔4.000004 ms.在后续计算、剖面显示的过程中,SEG-Y数据实际使用的采样间隔为4.000 ms而并非4.000004 ms,从而导致了直达波同相轴的“倾斜”.因此,对OBS数据进行内部时间漂移校正的过程中,我们需要将数据文件重采样至最为接近实际采样间隔的整微秒值(4.000 ms).

|

图 5 采样间隔调整为实际值的A28自激自收剖面 Fig. 5 Zero-offset seismic record section of A28 after adjustment of sampling interval |

在OBS数据处理过程中,有时需要对非整数采样率的SAC格式数据进行处理,特别是在数据文件存在内部时间漂移、采样间隔需要调整的情况下.然而,我们发现,SAC2Y程序本身存在缺陷,它在对非整数采样率的SAC格式数据进行转化时会产生较大舍入误差.例如,2016年巴士海峡三维探测中L08台站的实际采样间隔为4.5 ms(~222.2 Hz采样率),利用实际采样间隔调整L08的SAC格式数据,并进一步转化为SEG-Y格式数据,进行单台地震剖面的绘制,发现折合速度1.5 km·s-1的地震剖面中,直达水波震相并非呈预期中的水平直线(张佳政等, 2018);在OBS2006-2测线OBS03、OBS06站位(均为德国SEDIS Ⅳ型仪器)的异常数据恢复过程中,也出现过类似的现象(王强等, 2016).经过分析与排查,本文认为这一现象的原因是:SAC2Y程序在对于每炮的目标数据段进行寻址计算的过程中使用的部分中间变量数据类型不合理,导致了舍入误差;同时,由于数据文件的时间跨度较大,舍入误差逐渐积累.基于这一认识,我们对原有程序进行了相应的修改得到新版本程序SAC2Y_v2.1,使其适用性和准确性得到提高,并在实际数据处理中进行了验证和应用.

3.3 OBS数据文件内部时间漂移的检查和校正方法OBS原始数据在转化为SAC格式数据文件并进行拼接的过程中,需要注意相邻数据文件之间是否存在时间间隙,可以利用FNTIME程序对比相邻数据文件的起始时间,并计算出时间间隙的大小.如果需要进行数据文件内部时间漂移校正,其工作流程如下:(1)计算OBS实际采样间隔;(2)如果实际采样间隔为整微秒(μs),则将数据文件采样间隔调整(恢复)至实际值即可;(3)若实际采样间隔为非整微秒,则需额外将数据重采样至距其最近的整微秒值采样间隔;(4)利用SAC2Y程序将校正后的SAC格式数据裁截为SEG-Y格式数据,并进行综合地震剖面的绘制,通过观察剖面来直观地验证校正效果.我们联合利用程序FNTIME、SAC2Y和重采样程序SACRESAMP(王强等, 2016),对OBS数据文件的内部时间漂移进行校正(图 6).

|

图 6 OBS数据文件内部时间漂移校正流程 Fig. 6 Flowchart of internal file time drift correction for OBS data files |

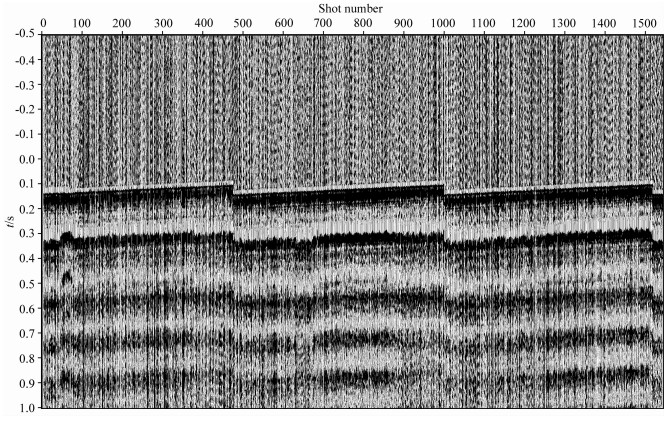

通过计算,得到自激自收试验A28仪器的实际采样间隔约为4.000004 ms,将SAC格式OBS数据的采样间隔调整为实际值.由于和4.000004 ms最为接近的整微秒采样间隔为4.000 ms,我们利用SACRESAMP程序(王强等, 2016)将实际采样间隔为4.000004 ms的SAC格式A28数据重采样至4.000 ms,并进行后续的处理以及剖面绘制.可以发现,“断阶”、“倾斜”现象消失了,直达波的同相轴恢复为一条水平的直线(图 7),达到了我们的预期设想,剖面显示直达波到时约为150 ms,这是由于气枪震源拖曳在调查船尾部之后约30 m的水面下方,从气枪激发到船舱甲板开始振动需要一定的时间.

|

图 7 经过数据文件内部时间漂移校正的A28自激自收剖面 Fig. 7 Zero-offset seismic record section of A28 after internal file time drift correction |

类似地,我们对巴士海峡三维探测中OBS23(仪器编号A28)台站的实际观测数据进行内部时间漂移校正,并绘制了Lx2的综合地震记录剖面.在校正后的剖面上,同相轴“断阶”消失,“断阶”附近畸变的同相轴也显得平滑正常(图 8).这样一来,对震相(尤其是Pg震相)进行拾取时便不会引入由数据文件内部时间漂移导致的误差,提高了该台站数据的准确性与可靠性.

|

图 8 OBS数据文件内部时间漂移校正后,图 3a的局部放大 椭圆圈标注了校正之前同相轴“断阶”的位置. Fig. 8 Local enlargement of Fig. 3a after internal file time drift correction The ellipse denotes the original position of "stair" event. |

在2016年巴士海峡三维OBS探测中,L、S型OBS(共计25台)预设了250 Hz的采样率(4 ms采样间隔),初步处理结果显示这批数据异常,未能识别出有效震相,进一步的数据检查发现,L、S型OBS的采样间隔由预设的4 ms变为实际的4.5 ms,形成了巨大的内部时间漂移.张佳政等(2018)对异常数据进行了深入分析,通过修正采样间隔和数据重采样的方法对异常数据进行了恢复,得到了正常的震相信息,挽救了宝贵的探测数据,提升了共享航次的科学意义.值得注意的是,这批OBS异常数据的实际采样间隔为整微秒(4.5 ms),由于本文对原有SAC2Y程序的改进,使得异常数据的内部时间漂移校正仅仅需要调整(修正)采样间隔即可满足后续正常处理的需求,无须额外进行SAC格式数据的重采样.这一改进提高了数据校正的效率并保持了OBS波形数据的真实状态.

4 讨论 4.1 OBS数据文件外部时间、内部时间本文引入了OBS数据文件外部时间(T外)、内部时间(T内)的概念(张佳政等, 2018),二者关系为公式(1).T外由十六进制数据文件名解析而来.利用T内和T外,OBS建立了完整的时间记录体系,T外和采样间隔的准确性决定了OBS数据时间的精准程度.在OBS记录数据期间,T外是OBS唯一直接记录的时间量.一般情况下,我们认为T外是准确的.而且,可以根据OBS与炮点相对位置计算直达水波理论到时,通过比对理论到时与观测到时之间的吻合度来验证T外的准确性(张佳政等, 2018).OBS内部时间漂移即为T内的误差,而T内的误差实质上就是OBS采样间隔的误差,即实际采样间隔与预设的理论采样间隔存在偏差.

4.2 OBS数据文件内部时间漂移的分布规律OBS数据文件内部时间漂移是OBS数据的一个重要特性,它直接影响着OBS数据的准确性.在OBS被投放并记录数据之前,唯一能够设定的采样参数就是采样频率,故采样频率与OBS数据文件内部时间漂移的关系值得关注.我们对2013—2017年间29台IGG便携式OBS数据(共计121台次,1807个数据文件)进行了分析,发现其数据文件内部时间漂移与采样频率存在着一定关系.考虑到不同类型、不同采样率的OBS数据文件记录时长不同,本文按照比例计算出其一天(d)记录时长产生的内部时间漂移量,定义为OBS内部时间漂移的日漂移量(ms/d),并据此进行对比分析.值得注意的是,日漂移量只是内部时间漂移量的理论计算,并不代表实际的最大漂移量.

从检查结果来看(图 9),OBS数据文件内部时间漂移具有一定的随机性,同一台仪器在同一预设采样频率下记录不同数据文件时产生的漂移量稍有差异;数据文件内部时间漂移量与仪器类型和预设采样频率有关:(1)L、S型OBS在预设100 Hz采样率(即10 ms的采样间隔)时,内部时间漂移日漂移量的幅度一般不超过80 ms/d.(2)L、S型OBS在预设250 Hz采样率时,内部时间漂移量非常大,其日漂移量可达10799788 ms/d(~3 h/d).出现这种极端情况的原因是出于节能优化的考虑,L、S型OBS调低了CPU主频,使其无法及时处理较高速度的数据流(张佳政等, 2018).(3)A、B型OBS在预设250 Hz采样率时,内部时间漂移日漂移量一般不超过90 ms/d.这表明A、B型OBS较L型具有较好的CPU配置和数据处理能力,但是在早期投放中,由于使用较高采样率,仍会出现少量的内部时间漂移,在今后的使用中可以适当降低采样率,或采取本文的方法进行校正,以保证OBS数据保持较高的时间精度.

|

图 9 IGG便携式OBS内部时间日漂移量 插图说明与图 2相同. Fig. 9 Daily internal time drift of IGG portable OBSs Explanations are same as Fig. 2. |

国产(IGG)或是进口OBS均会产生时间误差,数据文件内部时间漂移是OBS时间误差的一类,然而,在以往关于OBS时间误差的研究中,基本没有提及这一类误差(王彦林等, 2007;夏少红等, 2011;刘丽华等, 2012;牛雄伟等, 2014).按照内部时间漂移量的日漂移量幅度大小,我们将其分为三类:(1)日漂移量幅度小于30 ms,大部分IGG便携式OBS的内部时间漂移属于此类,对于这种幅度的内部时间漂移,在数据处理的过程中一般可以忽略不计;(2)日漂移量幅度在30~60 ms之间,有相当数量的OBS的内部时间漂移属于此类,为中等程度的内部时间漂移,可以视研究目标和时间精度的要求来决定是否进行校正;(3)日漂移量大于60 ms,只有少量OBS会产生这类偏差,这种幅度的时间误差较大,为了保证后续数据处理、计算模拟的可靠性,需要采用本文的方法对其进行校正.

在以往的研究中,只有当OBS数据文件内部时间漂移量很大,足以在地震剖面上产生明显偏差,这样程度的误差才容易引起研究者的注意(王强等, 2016;张佳政等, 2018).但是,本文发现的第二、三类内部时间漂移在多数情况下容易与海底构造中断层等特殊构造所引起的响应相混淆,不易从地震剖面中识别出来,往往被研究人员忽视.本文通过对比分析,首次获取了对于OBS数据文件内部时间漂移的全面认识,并通过精细校正使得第二、三类内部时间漂移误差得以消除,异常数据得以恢复正常.

5 结论通过上述研究和讨论,本文取得了以下几点认识:

(1) OBS数据的时间记录至关重要,提高时间记录的准确性是数据处理的关键环节.OBS数据中最为重要的时间信息就是数据文件的起始记录时间以及实际采样间隔.

(2) OBS数据文件精准的起始记录时间按照一定的运算规则记为十六进制数据文件名.IGG便携式OBS的毫秒记录方式与早期的型号存在差异.根据这一差异,本文对原有的FNTIME、RAW2SAC程序进行了改进,使其适用于IGG便携式OBS的数据处理.

(3) OBS数据文件内部时间漂移校正有时会得到非整数采样率或非整微秒采样间隔的数据.对于前者,原有处理程序存在缺陷,本文修改得到新版本SAC2Y_v2.1,该程序能够准确地裁截这类数据.对于后者,则需要进行重采样至整微秒采样间隔.

(4) 研究发现,老版(A、B型)和新版(L、S型)IGG便携式OBS或多或少都存在一定量的数据文件内部时间漂移,漂移量与预设采样率以及仪器的CPU性能有关.在今后仪器的投放使用中,为了尽量降低OBS数据文件内部时间漂移量,针对不同类型的仪器,应适当选取预设采样率,比如,L、S型OBS可采用100Hz采样率.

(5) 根据日漂移量幅度大小,本文将OBS数据文件内部时间漂移分为三类.对于这三类OBS数据文件内部时间漂移,可以采用不同的策略进行处理,其中的第二、三类误差需要利用本文的方法进行校正,以增强OBS数据时间记录的准确性,降低震相识别、走时拾取的误差.

致谢 感谢2013—2017年国家基金委共享航次计划(NORC-08);感谢“实验2”全体科考队员及船员在航次中的辛勤付出;赵明辉和黄海波两位老师在成文过程中给予了指导;刘思青、王强、杜峰等同学在问题排查过程中曾给予帮助;感谢阮爱国研究员和匿名审稿专家的中肯建议.

Barry K M, Cavers D A, Kneale C W. 1975. Recommended standards for digital tape formats. Geophysics, 40(2): 344-352. DOI:10.1190/1.1440530 |

Guo X R, Zhao M H, Huang H B, et al. 2016. Crustal structure of Xisha block and its tectonic attributes. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 59(4): 1414-1425. DOI:10.6038/cjg20160422 |

Hao T Y, You Q Y. 2011. Progress of homemade OBS and its application on ocean bottom structure survey. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 54(12): 3352-3361. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.12.033 |

Lü Z Y, Qiu X L, Ye C M, et al. 2017. Data processing and phase identification of onshore-offshore 3D seismic exploration in Zhujiangkou area. Journal of Tropical Oceanography (in Chinese), 36(3): 80-85. DOI:10.11978/2016076 |

Liu C G, Hua Q F, Pei Y L, et al. 2014. Passive-source Ocean Bottom Seismograph (OBS) array experiment in South China Sea and data quality analyses. Chinese Science Bulletin, 59(33): 4524-4535. DOI:10.1007/s11434-014-0369-4 |

Liu L H, Lü C C, Hao T Y, et al. 2012. Data processing methods of OBS and its development tendency in detection of offshore oil and gas resources. Progress in Geophysics (in Chinese), 27(6): 2673-2684. DOI:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.06.047 |

Liu S Q, Zhao M H, Zhang J Z, et al. 2017. OBS seismic data processing of the Manila Trench subduction zone (21°N) and some preliminary results. Journal of Tropical Oceanography (in Chinese), 36(2): 60-69. DOI:10.11978/2016058 |

Niu X W, Ruan A G, Wu Z L, et al. 2014. Progress on practical skills of Ocean Bottom Seismometer (OBS) experiment. Progress in Geophysics (in Chinese), 29(3): 1418-1425. DOI:10.6038/pg20140358 |

Qiu X L, Zhao M H, Xu H L, et al. 2012. Important processes of deep seismic surveys in the South China Sea:Retrospection and expectation. Journal of Tropical Oceanography (in Chinese), 31(3): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1009-5470.2012.03.001 |

Ruan A G, Li J B, Chen Y S, et al. 2010. The experiment of broad band Ⅰ-4C type OBS in the Southwest India ridge. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 53(4): 1015-1018. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2010.04.026 |

Ruan A G, Li J B, Lee C S, et al. 2012. Passive seismic experiment and ScS wave splitting in the southwestern subbasin of South China Sea. Chinese Science Bulletin, 57(25): 3381-3390. DOI:10.1007/s11434-012-5132-0 |

Ruan A G, Wei X D, Niu X W, et al. 2016. Crustal structure and fracture zone in the Central Basin of the South China Sea from wide angle seismic experiments using OBS. Tectonophysics, 688: 1-10. DOI:10.1016/j.tecto.2016.09.022 |

Wang Q, Qiu X L, Zhao M H, et al. 2016. Analysis and processing on abnormal OBS data in the South China Sea. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 59(3): 1102-1112. DOI:10.6038/cjg20160330 |

Wang Y L, Yan P, Zheng H B, et al. 2007. Timing and positioning corrections of ocean bottom seismograph data. Journal of Tropical Oceanography (in Chinese), 26(5): 40-46. |

William C T, Joseph E T. 1991. SAC-Seismic Analysis Code Users Manual. Livermore, CA: Lawrence Livermore National Laboratory: 1-153.

|

Xia S H, Ao W, Zhao M H, et al. 2011. Corrections and analysis of wide angle seismic data from the sea. Marine Science Bulletin (in Chinese), 30(5): 487-491. |

Xue B, Ruan A G, Li X Y, et al. 2008. The Seismic data corrections of short period auto-floating ocean bottom seismometer. Journal of Marine Sciences (in Chinese), 26(2): 98-102. |

Zhang G X, Xu H N, Liu X W, et al. 2014. The acoustic velocity characteristics of sediment with gas hydrate revealed by integrated exploration of 3D seismic and OBS data in Shenhu area. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 57(4): 1169-1176. DOI:10.6038/cjg20140414 |

Zhang J Z, Qiu X L, Zhao M H, et al. 2018. Abnormal data retrieval of three-dimensional OBS survey at the Bashi Channel Area of the South China Sea. Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 61(4): 1529-1538. DOI:10.6038/cjg2018L0268 |

Zhao M H, Qiu X L, Xia K Y, et al. 2004. Onshore-offshore seismic data processing and preliminary results in NE South China Sea. Journal of Tropical Oceanography (in Chinese), 23(1): 58-63. |

郭晓然, 赵明辉, 黄海波, 等. 2016. 西沙地块地壳结构及其构造属性. 地球物理学报, 59(4): 1414-1425. DOI:10.6038/cjg20160422 |

郝天珧, 游庆瑜. 2011. 国产海底地震仪研制现状及其在海底结构探测中的应用. 地球物理学报, 54(12): 3352-3361. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2011.12.033 |

刘晨光, 华清峰, 裴彦良, 等. 2014. 南海海底天然地震台阵观测实验及其数据质量分析. 科学通报, 59(16): 1542-1552. |

刘丽华, 吕川川, 郝天珧, 等. 2012. 海底地震仪数据处理方法及其在海洋油气资源探测中的发展趋势. 地球物理学进展, 27(6): 2673-2684. DOI:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.06.047 |

刘思青, 赵明辉, 张佳政, 等. 2017. 马尼拉海沟俯冲带前缘(21°N)海底地震仪数据处理初步成果. 热带海洋学报, 36(2): 60-69. DOI:10.11978/2016058 |

吕作勇, 丘学林, 叶春明, 等. 2017. 珠江口区域海陆联合三维地震构造探测的数据处理与震相识别. 热带海洋学报, 36(3): 80-85. DOI:10.11978/2016076 |

牛雄伟, 阮爱国, 吴振利, 等. 2014. 海底地震仪实用技术探讨. 地球物理学进展, 29(03): 1418-1425. DOI:10.6038/pg20140358 |

丘学林, 赵明辉, 徐辉龙, 等. 2012. 南海深地震探测的重要科学进程:回顾和展望. 热带海洋学报, 31(3): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1009-5470.2012.03.001 |

阮爱国, 李家彪, 陈永顺, 等. 2010. 国产Ⅰ-4C型OBS在西南印度洋中脊的试验. 地球物理学报, 53(4): 1015-1018. DOI:10.3969/j.issn.0001-5733.2010.04.026 |

阮爱国, 李家彪, 李昭兴, 等. 2012. 南海西南次海盆海底地震仪天然地震观测及ScS波分裂. 科学通报, 57(13): 1147-1156. |

王强, 丘学林, 赵明辉, 等. 2016. 南海海底地震仪异常数据的分析和处理. 地球物理学报, 59(3): 1102-1112. DOI:10.6038/cjg20160330 |

王彦林, 阎贫, 郑红波, 等. 2007. OBS记录的时间和定位误差校正. 热带海洋学报, 26(5): 40-46. DOI:10.3969/j.issn.1009-5470.2007.05.007 |

夏少红, 敖威, 赵明辉, 等. 2011. 海洋广角地震数据校正方法探讨. 海洋通报, 30(5): 487-491. DOI:10.3969/j.issn.1001-6392.2011.05.002 |

薛彬, 阮爱国, 李湘云, 等. 2008. SEDIS Ⅳ型短周期自浮式海底地震仪数据校正方法. 海洋学研究, 26(2): 98-102. DOI:10.3969/j.issn.1001-909X.2008.02.014 |

张光学, 徐华宁, 刘学伟, 等. 2014. 三维地震与OBS联合勘探揭示的神狐海域含水合物地层声波速度特征. 地球物理学报, 57(4): 1169-1176. DOI:10.6038/cjg20140414 |

张佳政, 丘学林, 赵明辉, 等. 2018. 南海巴士海峡三维OBS探测的异常数据恢复. 地球物理学报, 61(4): 1529-1538. DOI:10.6038/cjg2018L0268 |

赵明辉, 丘学林, 夏戡原, 等. 2004. 南海东北部海陆联测地震数据处理及初步结果. 热带海洋学报, 23(1): 58-63. DOI:10.3969/j.issn.1009-5470.2004.01.008 |

2019, Vol. 62

2019, Vol. 62