寰椎解剖变异大,结构独特,没有真正意义上的椎弓根,且毗邻延髓、椎动脉、神经根和静脉丛,这给寰椎手术的螺钉植入带来了困难,增加了上颈椎内固定术的手术风险[1-2]。上颈椎内固定术式较多,如Gallie术、Brooks术、椎板夹术、寰椎侧块螺钉术等。但这几种术式均存在不足,如椎板夹术要求患者佩戴硬质项圈以保证骨性融合;Gallie术在抗旋转运动上稳定性不佳,术后骨不融合率较高[3];Brooks术相对于Gallie术式能提供更加稳定的抗旋转性,但其术中所用的钢丝需要通过寰椎的后弓,损伤硬脑膜和脊髓神经的可能性较高[4];寰椎侧块螺钉术的钉道短,生物力学强度低,且不便于安装横连。自2002年谭明生等[5]提出寰椎椎弓根螺钉固定术以来,该技术得到了广泛应用。研究证实寰椎椎弓根螺钉固定术力学稳定性好,适用于各种原因所致的严重颈椎失稳的稳定性重建[6-7]。与寰椎侧块螺钉术相比,寰椎椎弓根螺钉的钉道更长,把持力更大,生物力学强度更高[8-9],且寰椎椎弓根螺钉尾与枢椎椎弓根螺钉尾之间的距离更长,可使用更长的连接棒,便于安装横连,从而进一步增加了其生物力学稳定性。目前寰椎椎弓根螺钉固定术主要是根据术者的临床经验确定进钉点及进钉方向,徒手开路准备钉道,继而植入椎弓根螺钉。该方法受术者经验制约,手动开路力度及方向不易控制,有突破椎弓根、进入椎管甚至伤及脊髓的可能。能否设计一种导向器,充分利用术前影像学资料,提供稳定的进钉点及进钉方向,按照设定的路径植入螺钉呢?本课题组在这方面进行了相关研究,并经临床实践证实了这种设想可行,现总结如下。

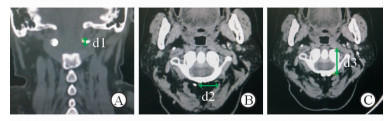

1 材料和方法 1.1 基础数据的获取以长海医院住院的30例(男性、女性各15例)成年患者的颈椎CT平扫三维重建图像数据为样本,分别测量侧块中矢状线与后弓后下缘处交点(即进钉点)后弓的高度(d1,图 1A),以确定螺钉的直径;测量寰椎后结节中点到进钉点的水平距离(d2,图 1B),以确定导针套筒的滑动区间;测量钉道线线上后弓进钉点到前弓骨皮质的距离(即钉道的长度,d3,图 1C),以确定螺钉的长度。30例样本的寰椎后弓结节基本稳定存在且一般位于后弓中央位置,个别案例有后结节缺如或稍偏离中心者,但均不影响导向器的设计及使用。故确立以后弓结节作为寰椎手术定位标志。后结节两侧后弓结构基本完整对称,经统计学软件分析测得数据,取95%医学参考值区间得d1、d2、d3值(表 1)。

|

图 1 寰椎各数据采集模式图 Fig 1 Pattern chart of data acquisition of atlas |

|

|

表 1 男女寰椎样本95%医学参考值区间 Tab 1 95% reference value range of the atlas sample |

1.2 寰椎椎弓根螺钉导向器的设计

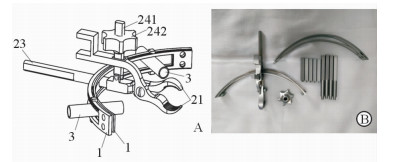

根据所获取的数据,再参照人骨寰椎标本设计导向器。导向器设计的基础:(1)以后结节处为锚定点的导向器夹持固定装置。(2)在锚定点基础上装配纵向提拉复位杆,以方便寰椎的提拉复位并能抵抗术中外力造成的脱位加重;在提拉杆上根据d2测量值安装横向游标支架,根据术前影像测量值初步确定进钉点在后弓上的横向距离。(3)在游标支架上安装可滑动导针套筒,确定后弓上进钉点位置及进钉方向。(4)配套装置:2 mm导针及2.5、3 mm丝锥,直径3.0及3.5 mm不同长度空心椎弓根螺钉(图 2)。

|

图 2 寰椎椎弓根螺钉导向器最初设计模式图(A)及实物图(B) Fig 2 Pattern (A) and physical (B) chartof atlas pedicle screw guider |

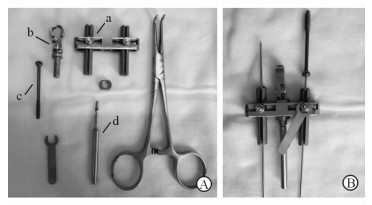

根据测量数据设计的导向器在能满足所有个体的前提下,尽量小型化,以减少手术切口的暴露。导向器直杆的钳形结构可稳定固定在后结节上,起到导向器锚定点作用。参照术前统计后结节中点到进钉点横向距离d2min=(15.67±3.80)mm,d2max=(17.87±4.19)mm, 加上套筒半径约3.0 mm, 设计横向标尺长度为5 cm、半侧刻度长为2.5 cm,套筒可在其上左右滑移,根据个体测量值滑移到合适位置后锁定。套筒前端特殊设计:前下有一个长10 mm的突出翼,紧贴后弓下表面向前插入,即能保护C2神经根和静脉丛,又符合“宁下勿上”避免损伤椎动脉的置钉原则;套筒前端还有左、右两个突起,可以经敲击嵌入后弓骨皮质起进一步稳固套筒作用。套筒内导针孔径为2.2 mm,可打入2 mm导针,导针上标有刻度,起限深作用。最终定型的导向器装置实物图见图 3。

|

图 3 最后定型的导向器装置实物分解图(A)及组装图(B) Fig 3 The physical decomposition chart (A)and assembly diagram (B) of final guider |

1.3 手术应用 1.3.1 病例选择及分组

选取本院年龄在20~70岁的寰枢椎失稳患者,男女不限,排除有明显畸形、骨折及合并有严重基础疾病者,最终入选寰枢椎脱位或不稳病例26例。将26例患者按随机抽签原则分为非导向器组和导向器组,各13例。非导向器组采用常规徒手寰椎椎弓根螺钉术,导向器组采用本研究设计的寰椎椎弓根螺钉导向器辅助置钉。统计两组的手术时间、置钉成功率及螺钉固定效果,并进行对比分析。本组入选患者均了解手术方案并签署知情同意书。

1.3.2 麻醉方式及体位全麻,纤维支气管镜辅助下行气管插管术,严格操作,避免颈椎过伸性损伤,并用体感诱发电位行脊髓监测。手术时取俯卧位,颈椎稍前屈,头颅牵引架固定。

1.3.3 手术步骤取颈部后正中切口,由枕骨隆突至颈4椎体棘突切开筋膜及项韧带,小心将椎旁肌向两侧剥离,暴露寰椎后弓及枢椎椎板。确定后弓的中点,从中点向两侧沿后弓后下缘行骨膜下剥离,旁开的距离以充分暴露进钉点为宜,约为中线旁开20 mm,显露过程中止血以电刀电凝或双极电凝为主。

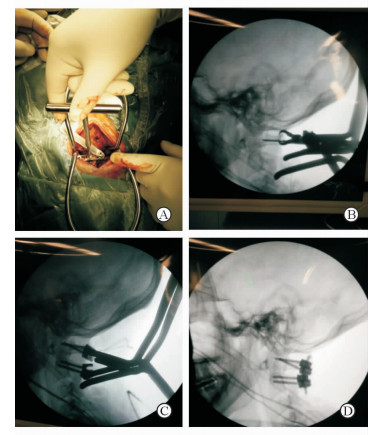

(1)根据术前测量参数安装导向装置。先在后弓结节处安装纵向锚定杆(图 4A),使之与后弓垂直,再安装横向标尺,以术前三维CT测量值为参考,逐步调节导针套筒位置至拟进钉点。C臂机透视,调节套筒前端使导针孔对准进钉点中心位置,并保证进钉点位置不变,放置导针后微调导针套筒及夹持端头头倾方向使导针位于钉道中心位置后旋紧夹持端并上紧套筒螺母。操作过程中保证套筒前端C2神经根及静脉丛保护翼紧贴后弓下面插入,并使两个侧方小齿嵌入椎弓骨质以进一步增加套筒稳定性。用电钻将导针沿套筒钻入(图 4B),根据术前测量值限深。双侧导针置入完成后,透视,确保导针位置及深度正确后攻丝,植入普通或空心(3.0或3.5 mm)椎弓根螺钉(图 4C)。(2)以枢椎椎板上缘下方5 mm、椎管外缘外侧约7 mm处为枢椎椎弓根螺钉的进钉点,调整内倾及头倾角度,成功置钉后安装固定棒。安装及复位过程中严密监测患者生命体征及脊髓功能,复位满意后,上紧螺帽锁紧固定棒,完成置钉(图 4D)。(3)用磨钻在寰椎后弓和枢椎椎板处打磨出植骨面,植入合适大小燕尾状自体髂骨或同种异体骨并用丝线固定,以防骨块偏离植骨区。伤口内留置负压引流,逐层关闭切口。

|

图 4 寰椎椎弓根螺钉导向器辅助下手术置钉 Fig 4 Implanting procedure of atlas pedicle screw guider |

1.3.4 术后处理及随访

麻醉清醒后送返病房,行心电监护,密切观察患者生命体征。给予脱水、激素及抗生素等药物治疗。负压引流伤口1~3 d,观察引流液性状并记录引流量。嘱患者卧床,轴位翻身,颈旁沙袋制动,适当活动四肢;3~5 d后下床活动,2~3个月后去除颈围后行颈部功能锻炼。术后随访3个月。

1.4 统计学处理采用SPSS 21.0软件进行数据分析,两组间置钉成功率比较采用Fisher确切概率检验,手术时间的比较采用两独立样本t检验。检验水准(α)为0.05。

2 结果 2.1 两组间置钉成功率比较26例寰枢椎内固定术共置入螺钉52枚。导向器组植入寰椎椎弓根螺钉25枚、侧块螺钉1枚,非导向器组共植入寰椎椎弓根螺钉22枚、侧块螺钉4枚;导向器组有效置钉成功率(96.15%,25/26)优于非导向器组(84.61%,22/26),两组间的差异有统计学意义(P=0.025)。

在手术过程中,导向器组螺钉置入顺利,未造成偏斜及血管神经损伤,也无后弓骨折;仅有1枚因后弓畸形,置钉过程突破椎弓根而改用侧块螺钉;另有2枚螺钉螺纹虽有少许咬破后弓下方皮质,但距离C2神经根较远,且对固定强度无影响,属有效置钉。非导向器组未见寰椎后弓先天狭窄者,4枚螺钉皆因钉道不理想而突破椎弓根或有进入椎管或椎动脉孔的风险而改用其他术式;3枚螺钉部分螺纹突破椎弓根皮质,因属有效置钉,故未改用其他术式。

2.2 两组间手术时间比较从手术切口暴露至行切口关闭止为计时标准,导向器组平均手术用时(123.38±5.59)min,短于非导向器组(137.62±4.15)min,差异有统计学意义(P < 0.05)。

2.3 螺钉固定效果比较将术后随访至第3个月时两组患者的颈椎正侧位片与出院前的进行比较,两组均未见螺钉松动、断裂及内固定移位等,提示两组螺钉固定效果相同。

3 讨论关于是行寰椎椎弓根螺钉还是侧块螺钉固定,学者们有不同的意见,共识是椎弓根螺钉固定的骨性钉道长,力学稳定性优于侧块螺钉,进钉点较侧块进钉点好暴露,不干扰C2神经根和静脉丛[10-11]。不利之处在于寰椎侧块与前后弓相连处较为细小,且骨质疏松,为寰椎的薄弱部位[12-13];而所谓的椎弓根螺钉钉道恰好经过此处[14],稍不留意就有穿透骨皮质导致椎动脉破裂的风险。这就意味着寰椎椎弓根螺钉的植入对钉道要求苛刻,术者稍不留意就有突破椎弓根而伤及椎动脉、神经根、硬膜甚至脊髓的可能。如何既能充分利用寰椎椎弓根螺钉内固定的优点,又能精确、安全、有效地置钉,很多学者都对此进行了研究,但主要都是从寰椎解剖结构和力学方面着手,鲜有尝试研究导向器及预置导针的办法。

通过对我院就诊患者颈椎CT平扫三维重建影像资料的测量,本研究发现尽管有些情况下椎弓根部薄弱,但缺如的情况很少。已有解剖学研究证明,寰椎椎动脉沟处的后弓高度多数情况下满足3.5 mm的置钉要求[15-16],完全可以植入3.0 mm甚至3.5 mm的椎弓根螺钉。我们在临床工作中发现,不论是做齿状突骨折空心螺钉、Margel螺钉或四肢骨折空心螺钉,置入导针都很少发生副损伤,原因可能有:导针细小,植入导针过程配合透视定位,可确保导针位置正确;电动工具开路主要以开路椎高速旋转力进入,容易控制方向和角度,使导针植入过程更加稳定。如果给导针设计一种导向装置,可以使其通过导针套筒沿欲置钉道中心位置进入寰椎,后沿导针打入合适大小螺钉,就可以实现寰椎椎弓根螺钉的理想置入。如果再通过套筒的偏心设计,可以使导针按“宁下勿上”的置钉原则进入,即使椎弓根细小,通过攻丝后也可以使螺钉大部分位于骨质内;即使椎弓根下方露出部分螺纹,在力学固定强度和神经血管损伤等方面也不会有明显影响。基于此,本研究设计出旨在精确、安全、高效置钉的寰椎椎弓根螺钉导向器。本导向器的使用充分利用了患者术前影像学资料,术前初步确定进针点和进钉方向,配合术中透视进行微调,通过套筒植入导针后就可沿导针打入寰椎椎弓根螺钉。

寰椎的位置高,毗邻延髓、神经根、静脉丛及椎动脉,植入寰椎椎弓根螺钉难度大、风险高。本研究结果显示,寰椎椎弓根螺钉导向器有良好的实用性。虽然对于少数有丰富经验的脊柱外科专家而言,本导向器可能显得多余,但对于初学者及上颈椎手术不熟练者而言,使用本导向器还是非常必要的。在徒手开路锥制作钉道时需要使用较大外力,当颈椎处于不稳定状态时,有加重脱位并有损伤脊髓的可能。即使用电钻开路,徒手状态下也不易控制方向。而寰椎椎弓根螺钉导向器可以提供稳定的通道,锁定进钉点,控制置钉方向,其后方的杆可以起到提拉复位、抵抗置钉外力的作用,从而减少椎体移动;配合电动工具开路更能减少置钉外力,减少椎体移动且方向可控,大大降低了螺钉误入椎管、重置钉道的风险。徒手置钉对术野要求苛刻,暴露广,置钉成功率除受主刀医师经验制约外还需稳定清晰的术野暴露,这对于静脉丛丰富的上颈椎无疑会增加创伤和出血风险;而导向器只需锚定后结节后在C臂机透视下调节导针方向至钉道位置后就可行置钉操作,安全可靠,能有效减少切口暴露及术者对术野的依赖。另外,目前流行的Mazor Robotics研发的Renaissance脊柱手术机器人旨在精准高效置钉,但其主要用于胸、腰椎的螺钉置入,对于上颈椎螺钉置入仍存在缺陷,原因可能是因为颈椎活动性大、椎弓根细小、术中不易控制方向等。本实验研究的导向器可望经过试用改进及更新换代后与机器人契合,填补其上颈椎固定的空白。

导向器设计过程中有几个关键问题。首先是选定一个相对恒定的锚定点。复习资料后我们发现寰椎后结节就是较好的选择。解剖学研究证实寰椎后弓结节发育较粗大、位置恒定、很少缺如、稳定性好,满足锚定点的设计要求[7]。在锚定点基础上建立起来的“架构”要既可以安装横向导针套筒,指引导针按正确位置方向进针;还可以安装纵向提拉杆,不仅可以抵抗置钉外力,还可以稳固松动、脱位的寰椎,起到提拉复位作用。游标支架最初设计为后弓形状的弧形标尺,但使用中我们发现使用弧形标尺需要增加切口暴露,且弧度单一,不符合个体化置钉要求;此外由后结节中点向外侧的距离不易在弧形标尺上显示,无法根据术前影像准确找到拟进钉点,故改为较简洁的横向游标支架。根据影像测量结果设计总长为5 cm的横向标尺,套筒前端设计带有下档板翼,紧贴后弓下表面向前插入,阻隔后弓下表面和C2神经根及静脉丛,使套筒紧贴后弓后下部;导针孔偏心向下设计,使导针更偏向椎弓根下表面进入,最大限度远离椎动脉。并配备有直径为2.5 mm和3.0 mm攻丝为螺钉钉道攻丝,防止椎弓根崩裂。

本研究设计尚存在一些不足,需要进一步加工改进。例如在导向器的设计及应用过程中,只立足于长海医院就诊患者,样本量偏少,未做更大范围的研究。另外,导向器设计仍有许多需要改进的地方,例如改善工艺,使各关节部件之间的连接更容易;尝试使用碳纤维材料,便于术中透视;进一步更新换代使其与导航或机器人契合做寰椎手术,成为导航硬件的一部分等。以上种种尚需研究者及骨科同仁的不断改进与指导。本研究设计的寰椎椎弓根螺钉导向器可以使寰椎椎弓根螺钉固定术更为简单、安全、易学,且符合精准导航手术的发展方向,具有很好的应用前景。

| [1] | YAMAMOTO H, KURIMOTO M, HAYASHI N, OHMORI T, HIRASHIMA Y, ENDO S. [Atlas burst fracture (Jefferson fracture) requiring surgical treatment after conservative treatment-report of two cases][J]. No Shinkei Geka , 2002, 30 :987–991. |

| [2] | SEN M K, STEFFEN T, BECKMAN L, TSANTRIZOS A, REINDL R, AEBI M. Atlantoaxial fusion using anterior transarticular screw fixation of C1-C2:technical innovation and biomechanical study[J]. Eur Spine J , 2005, 14 :512–518. DOI:10.1007/s00586-004-0823-0 |

| [3] | 阮建伟, 陈剑, 范顺武. 应用经关节螺钉固定在寰枢关节不稳中的生物力学研究与临床应用[J]. 中华骨科杂志 , 2008, 28 :759–763. |

| [4] | KOTHE R, RVTHER W, SCHNEIDER E, LINKE B. Biomechanical analysis of transpedicular screw fixation in the subaxial cervical spine[J]. Spine , 2004, 29 :1869–1875. DOI:10.1097/01.brs.0000137287.67388.0b |

| [5] | 谭明生, 张光铂, 李子荣, 王慧敏, 移平, 韦竣宇, 等. 寰椎测量及其经后弓侧块螺钉固定通道的研究[J]. 中国脊柱脊髓杂志 , 2002, 12 :5–8. |

| [6] | 马向阳, 钟世镇, 刘景发, 尹庆水, 徐达传, 赵卫东, 等. 寰枢椎后路椎弓根螺钉固定的生物力学评价[J]. 中国脊柱脊髓杂志 , 2003, 13 :735–738. |

| [7] | 谭明生, 移平, 王文军, 谭远超, 张恩中, 韦宏宇, 等. 经寰椎"椎弓根"螺钉内固定技术的临床应用[J]. 中国脊柱脊髓杂志 , 2006, 16 :336–340. |

| [8] | 马向阳, 杨进城, 尹庆水, 夏虹, 吴增晖, 章凯, 等. 寰枢椎脱位后路螺钉固定方法的临床选择[J]. 中国骨科临床与基础研究杂志 , 2012, 4 :5–10. |

| [9] | 左春光, 刘夏君, 王新虎, 王建顺. 经后路寰枢椎椎弓根螺钉固定融合术治疗寰枢椎失稳[J]. 中国骨伤 , 2013, 26 :33–37. |

| [10] | KUROKI H, RENGACHARY S S, GOEL V K, HOLEKAMP S A, PITKÄNEN V, EBRAHEIM N A. Biomechanical comparison of two stabilization techniques of the atlantoaxial joints:transarticular screw fixation versus screw and rod fixation[J]. Neurosurgery , 2005, 56 (1 Suppl) :151–159. |

| [11] | RICHTER M, SCHMIDT R, CLAES L, PUHL W, WILKE H J. Posterior atlantoaxial fixation:biomechanical in vitro comparison of six different techniques[J]. Spine , 2002, 27 :1724–1732. DOI:10.1097/00007632-200208150-00008 |

| [12] | SAARI A, ITSHAYEK E, CRIPTON P A. Cervical spinal cord deformation during simulated head-first impact injuries[J]. J Biomech , 2011, 44 :2565–2571. DOI:10.1016/j.jbiomech.2011.06.015 |

| [13] | DUGAILLY P M, SOBCZAK S, MOISEEV F, SHOLUKHA V, SALVIA P, FEIPEL V, et al. Musculoskeletal modeling of the suboccipital spine:kinematics analysis, muscle lengths, and muscle moment arms during axial rotation and flexion extension[J]. Spine , 2011, 36 :E413–E422. DOI:10.1097/BRS.0b013e3181dc844a |

| [14] | 吴增晖, 冯永辉, 马向阳, 尹庆水, 刘景发. 寰枢椎后路二种内固定技术的三维稳定性评价[J]. 中国临床解剖学杂志 , 2007, 25 :696–698. |

| [15] | MA X Y, YIN Q S, WU Z H, XIA H, LIU J F, ZHONG S Z. Anatomic considerations for the pedicle screw placement in the first cervical vertebra[J]. Spine , 2005, 30 :1519–1523. DOI:10.1097/01.brs.0000168546.17788.49 |

| [16] | TAN M, WANG H, WANG Y, ZHANG G, YI P, LI Z, et al. Morphometric evaluation of screw fixation in atlas via posterior arch and lateral mass[J]. Spine , 2003, 28 :888–895. |

2016, Vol. 37

2016, Vol. 37