扩展功能

文章信息

- 邓世彪, 关平, 张鹏飞

- DENG ShiBiao, GUAN Ping, ZHANG PengFei

- 东营凹陷青南地区沙四上亚段物源沉积体系与滩坝分布

- Provenance, Sedimentary System and Beach Bar Distribution of the Upper Es4 in Qingnan Area, Dongying Depression

- 沉积学报, 2017, 35(3): 561-576

- ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2017, 35(3): 561-576

- 10.14027/j.cnki.cjxb.2017.03.014

-

文章历史

- 收稿日期:2016-04-11

- 收修改稿日期: 2016-09-21

2. 北京大学石油与天然气研究中心, 北京 100871;

3. 中国石化胜利油田地质科学研究院, 山东东营 257015

2. Oil and Gas Research Center, Peking University, Beijing 100871, China;

3. Research Institute of Geological Sciences, Shengli Oilfield Company, Sinopec, Dongying, Shandong 257015, China

滩坝砂岩是一类以往未被重视的,资源潜力巨大的隐蔽岩性地层油气藏,是近年来东营凹陷油田老区深化勘探开发、维持硬稳定和实现增储上产的重要勘探目标之一[1-4]。滩坝砂体发育于滨浅湖高能环境,是一种湖底未胶结或弱胶结的陆源碎屑沉积物经过波浪和湖流的改造作用形成的砂泥岩薄互层沉积体[5-6],在东营凹陷主要分布于古近系始新世地层沙河街组的沙四上亚段[3, 7]。

滩坝砂岩的油气勘探工作在东营凹陷的博兴洼陷和利津洼陷取得巨大成功[3, 8-9],但在青南地区却受到复杂地面条件的限制,勘探认识程度较低。前人研究表明,青南地区的沙四上亚段存在较好的生油岩和油气运移系统[10-11],同期沉积环境主要为水体较浅的滨浅湖,有利于形成大面积分布的滩坝[5, 12],是湖相致密油气的潜在赋存区[13],具有较好的勘探前景。但是,与青南地区相关的基础地质资料和研究成果甚少,理论认识局限。赵伟等[14]宏观分析了东营凹陷东部沙四上亚段的沉积体系,尚不能明确指导青南地区的沉积相分布;孙海宁等[15]研究了沙四上亚段物源体系及其对沉积的控制作用,范围仅限于青南以西的广利地区;针对青南地区,前人的工作主要集中在沉积环境[12]、宏观石油地质条件[10-11, 16-17]和地震沉积学[18]等方面,但对物源沉积体系缺乏系统研究,尚不能确定区内不同物源的供应方向和影响范围,从而影响到对物源控制下沉积体系演化特征的充分认识,无法开展对滩坝分布范围和规模的评价,制约了该区的精细勘探和储量升级。

针对上述问题,采用砂岩重矿物组合和泥岩特征元素比值分布模式两种物源分析方法确定了青南地区沙四上亚段不同物源的供应方向和影响范围,通过岩石学和测井研究明确了沉积相的类型和测井曲线形态响应特征,并结合物源研究厘清了不同物源控制下各类沉积相的空间分布规律,从而对滩坝的分布范围和规模开展较为准确的评价,为油田的精细勘探提供依据。

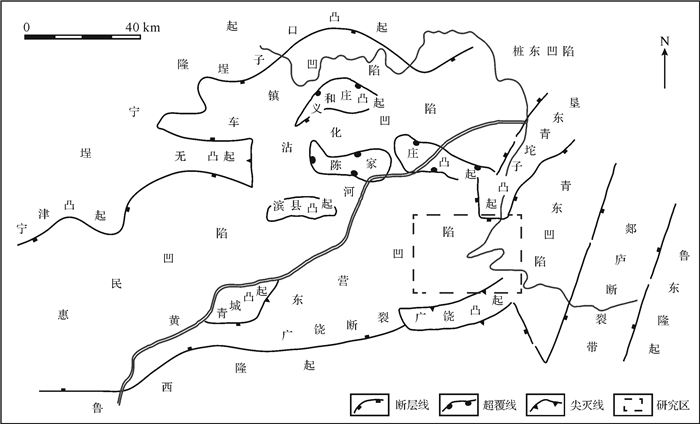

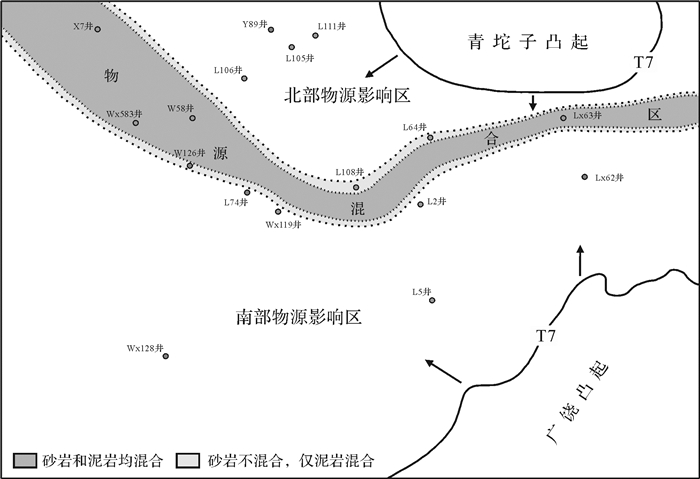

1 区域地质背景青南地区属东营凹陷东部边缘的一个次级洼陷单元,地理位置位于山东省东营市东城区,构造上处于济阳坳陷东营凹陷和青东凹陷的过渡地带,北临青坨子凸起,南接八面河断裂带和广饶凸起,西部以广利构造带与牛庄洼陷分离,东部为青东凹陷,勘探面积约450 km2(图 1)。

青南地区北部以东西向的青南大断裂(东营凹陷陈南大断裂的向东延伸部分)与青坨子凸起形成接触带,该断裂在中生代后期至古近系活动强烈,地形落差大,南部与广饶凸起的接触带上断层活动弱,地形落差小,由此形成了北陡南缓的箕状断陷湖盆格局,可进一步划分为北部陡坡带、中心洼陷带和南部缓坡带[18]。

青南地区古近系始新世地层沙河街组从上至下分为沙一段、沙二段、沙三段和沙四段,其中沙四段又分为沙四下亚段和沙四上亚段。沙四下亚段沉积时期气候条件干旱,为间歇性盐湖沉积,以剥蚀充填为主;沙四上亚段沉积时期气候条件潮湿,青南地区处于扩张断陷初期,以滨浅湖沉积为主。现今地震剖面显示青南地区沙四上亚段沉积时期“山高水深”,但平衡剖面的研究结果表明,该时期古地貌整体平缓稳定,高差不大,现今构造格局是沙三下亚段地层沉积后,在洼陷中心继承性沉降作用下逐步形成的[12]。

2 物源特征物源的供应方向和影响范围对于沉积体系和沉积相的空间展布格局具有很强的控制作用。青南地区沙四上亚段沉积时期存在北部青坨子凸起和南部广饶凸起两个物源区,研究其各自的物源供应方向和影响范围是限定不同类型沉积相空间分布规律的有效手段。

青南地区沙四上亚段主要发育含砾砂岩、砂岩、粉砂岩和泥岩,为了充分提取青南地区沙四上亚段沉积时期物源特征的可靠信息,研究覆盖上述四类岩石,采取矿物学和地球化学两种分析方法,矿物学分析主要研究重矿物组合特征,以含砾砂岩、砂岩和粉砂岩为分析样品,地球化学分析主要研究特征元素比值的分布模式特征,以泥岩为分析样品。砂岩重矿物组合的平面分布可以确定不同物源提供的砂质沉积物的供应方向和影响范围,泥岩特征元素比值分布模式的平面分布可以确定不同物源提供的泥质沉积物的供应方向和影响范围,两种分析方法得到的结果互相印证和补充,从而能够对青南地区沙四上亚段沉积时期的物源特征获得较为综合、全面和可靠的认识。

2.1 砂岩重矿物组合重矿物定义为碎屑岩中比重大于2.86的矿物,在岩石中含量很少,一般不超过1%。几乎每一种陆源碎屑岩中都含有重矿物,它们的颗粒往往比石英、长石等轻矿物细小,因此多分布在较细的粒级中,一般在0.05~0.25 mm粒级中含量最高。不同的物源区其母岩特征存在特定的差异,这种差异性在由其经过搬运形成的沉积物中常表现为重矿物组合的不同,因此,重矿物组合可以有效地反映物源区母岩的特征,对不同来源的沉积物进行物源分区[19-21]。

青南地区古近系地层沉积时代较新,受到温度、埋深变化的影响较小,沙四上亚段采用重矿物组合的分析方法可以获得较为准确、可靠的结果。在研究区采集了12口井的沙四上亚段岩芯进行重矿物处理和分析,采集样品岩性为含砾砂岩、砂岩和粉砂岩。样品处理过程包括破碎、除油、酸化处理、水洗、烘干、重液分离6个步骤,随后提取出粒径在0.063~0.25 mm之间的重矿物混合物(可以代表整个岩石的重矿物特征),并在岩相偏光显微镜下观察和鉴定。统计数据显示,含有的主要重矿物有锆石、磷灰石、金红石、蓝晶石、白钛矿、锐钛矿、石榴石、电气石、尖晶石,部分样品还含有榍石、蓝铜矿、黄铜矿、铬铁矿、辉石、钛铁矿、独居石、透闪石、绿帘石和磁铁矿,共计19种。

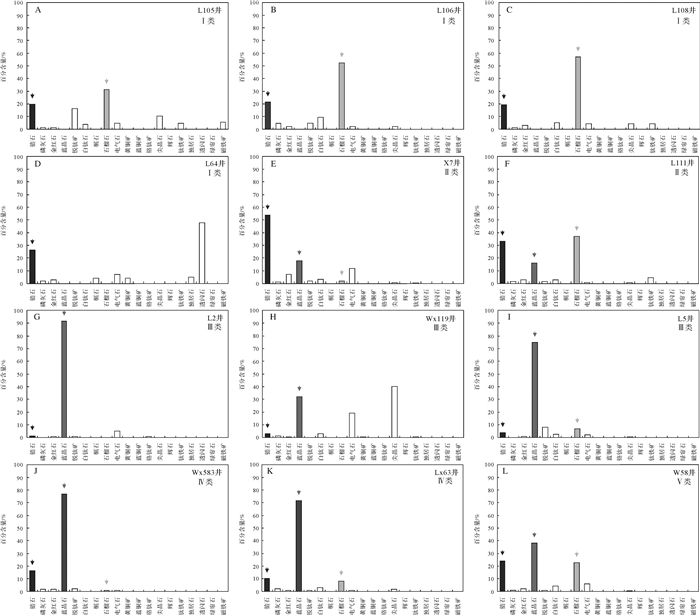

根据不同样品中所含重矿物的种类及其实际重量,统计出各个样品中不同重矿物的百分含量(图 2),根据锆石、石榴石和蓝晶石三种重矿物的组合关系及其百分含量的相对多少,将12个样品区分为5种类型,分别以Ⅰ—Ⅴ类表示。Ⅰ类样品的重矿物组合为锆石+石榴石,不含蓝晶石,包括L64井、L105井、L106井和L108井(图 2A~D);Ⅱ类样品的重矿物组合为锆石+石榴石+蓝晶石,但锆石+石榴石的百分含量明显高于蓝晶石的百分含量,包括X7井和L111井(图 2E~F);Ⅲ类样品的重矿物组合以蓝晶石为主,基本不含锆石+石榴石,包括L2井、L5井和Wx119井(图 2J~I);Ⅳ类样品的重矿物组合为锆石+石榴石+蓝晶石,但锆石+石榴石的百分含量明显低于蓝晶石的百分含量,包括Wx583井和Lx63井(图 2J~K);Ⅴ类样品的重矿物组合为锆石+石榴石+蓝晶石,且锆石+石榴石的百分含量与蓝晶石的百分含量大致相当,包括W58井(图 2L)。

|

| 图 2 青南地区沙四上亚段砂岩重矿物组合 Figure 2 Percentage of heavy minerals of the Upper Es4 sandstones in Qingnan area |

将12个样品的重矿物组合特征投影到研究区的井位分布图上,得到重矿物组合特征的平面分布图(图 3A),据此可以看到5种重矿物组合类型的平面分布规律。Ⅰ类样品集中分布在研究区北部,紧邻青坨子凸起的西南侧,其重矿物组合特征属于北部物源型,体现了青坨子凸起的物源特征。Ⅲ类样品集中分布在研究区南部,紧邻广饶凸起的西北侧,其重矿物组合特征属于南部物源型,体现了广饶凸起的物源特征。Ⅱ类、Ⅳ类和Ⅴ类样品主要分布在研究区中部的位置,其重矿物组合特征体现了北部物源和南部物源混合的特点,属于混合物源型。

|

| 图 3 青南地区沙四上亚段砂岩重矿物分布及物源特征 Figure 3 Provenance characteristics of the Upper Es4 in Qingnan area indicated by the sandstone heavy mineral assemblages |

Ⅱ类、Ⅳ类和Ⅴ类样品中,重矿物组合特征的差异反映了南部物源和北部物源对所在区域砂质沉积物影响程度的相对强弱。Ⅱ类样品所在区域受北部物源的影响程度显著大于南部物源,比如,X7井距离青坨子凸起和广饶凸起均较远,但蓝晶石百分含量明显少于锆石百分含量,反映了在X7井附近南部物源的影响已经大幅度减小,北部物源的影响则占主导。Ⅳ类样品所在区域受北部物源的影响程度显著小于南部物源,比如,Lx63井邻近青坨子凸起,但蓝晶石百分含量仍然很高,反映了南部物源在Lx63井附近的影响仍强于北部物源;再如,Wx583井位于W58井的西部偏南方向,但锆石+石榴石的百分含量明显少于蓝晶石的百分含量,反映了在Wx583井附近北部物源的影响已大幅度减小,南部物源的影响则占主导。Ⅴ类样品所在区域受北部物源和南部物源的影响程度大致相当,比如,W58井距离青坨子凸起和广饶凸起也相对较远,锆石+石榴石的百分含量与蓝晶石的百分含量基本一致,反映了南部物源和北部物源在W58井附近的影响程度大致相当。

2.2 泥岩特征元素比值分布模式根据地球化学性质稳定性的强弱,将沉积物中的特征元素分为稳定性特征元素和活动性特征元素两类;稳定性特征元素相对独立于沉积环境和成岩作用,主要受物源的影响,在搬运、沉积和成岩过程中,其含量基本保持不变,具有很好的相似性;活动性特征元素受沉积环境的影响,淋滤和风化作用会导致绝对含量的变化,但其化学性质相似性较好,具有一致的富集规律和富集程度,相对含量基本保持不变;对于上述两类特征元素,分别选取相关性较好的元素对求其比值即可作为物源分析的示踪指标[22]。按照同一标准选取多个示踪指标即可绘制出特征元素比值的分布模式,相同物源的分布模式较为相似,不同物源的分布模式具有明显的差异性,混合物源的分布模式则包含多个物源信息。

通过ICP-AES法(电感耦合等离子矩—原子发射光谱分析法)对9口井的泥岩样品进行Zn、Co、Ni、Mn、Fe、Mg、V、Ga、Al、Sr、Ca、Ba、Na和K等14种元素含量的测定。前人研究表明,Ni/Co、V/Co、Mg/Mn、Mn/Sr、Ba/Mn、Fe/K、Mg/Ca、Ba/Sr、Al/Mg、Al/Na 10个元素对具有相似的地球化学性质和富集规律,包含的物源信息较多,其比值可以作为物源分析的示踪指标[22]。因此,根据所测元素的绝对含量,求取上述10个元素对的特征元素比值,并按照相同顺序排列,绘制出泥岩样品特征元素比值的分布模式。

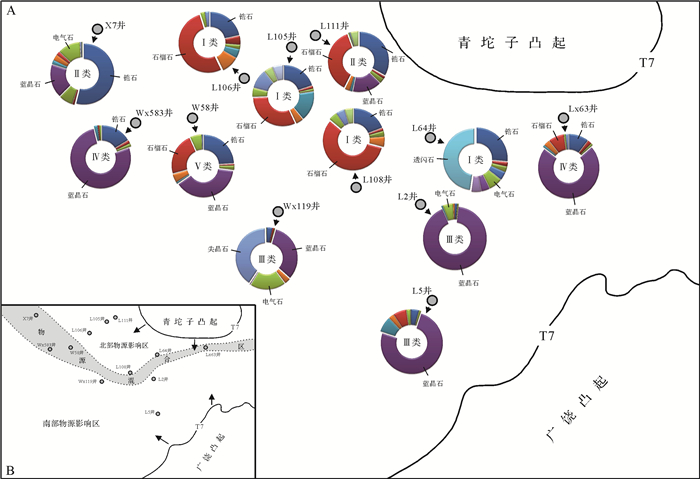

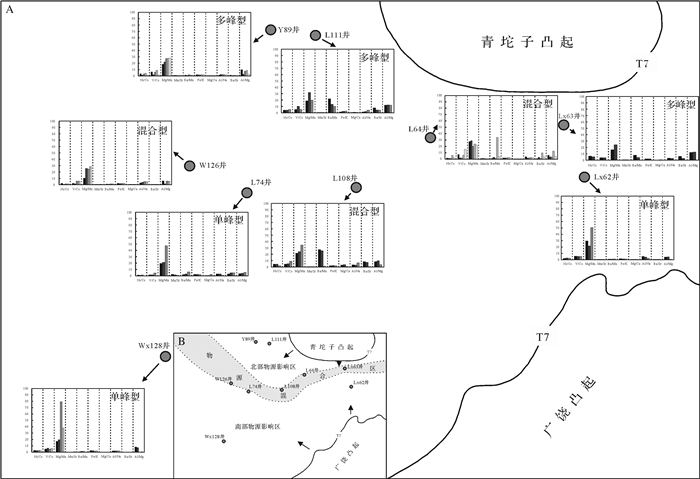

根据形态的差异,将特征元素比值的分布模式分为单峰型、多峰型和混合型三类。单峰型特征元素比值的分布模式仅存在一个高峰点,对应于Mg/Mn比值处,其余部分比较平缓,比值峰值处很低,一般小于5,Wx128井、L74井和Lx62井均属于单峰型。多峰型特征元素比值的分布模式上,Mg/Mn、Ba/Mn、Al/Na和Al/Mg比值等多处出现尖峰,其中以Mg/Mn比值的尖峰最高,且存在多个低峰点,峰值在0~5之间,Y89井、L111井和Lx63井均属于多峰型。混合型具有单峰和多峰混合的特点,同一口井不同深度的样品对应不同特征元素比值的分布模式,形成单峰和多峰同时存在的混合特征元素比值的分布模式,W126井、L108井和L64井均属于混合型。

将9个样品的特征元素比值的分布模式投影到研究区的井位分布图上,得到特征元素比值的分布模式的平面分布图(图 4A),据此可以看到3种特征元素比值的分布模式类型的平面分布规律。单峰型主要分布在研究区中部和南部,属于南部物源型,代表广饶凸起的物源特征;多峰型分布在研究区北部的青坨子凸起周缘,属于北部物源型,代表青坨子凸起的物源特征;混合型分布在研究区中部介于单峰型分布区和多峰型分布区的过渡带上,属于混合物源型,代表南部物源和北部物源混合的特征。

|

| 图 4 青南地区沙四上亚段泥岩样品元素比值分布及物源特征 Figure 4 Provenance characteristics of the Upper Es4 in Qingnan area indicated by the distribution models of the element ratios of mudstone samples |

特征元素比值的分布模式的平面分布规律,包含了不同物源提供泥质沉积物的供应方向和影响范围等信息。Wx128井和L74井属于单峰型,而W126井属于混合型,表明南部物源可以向西北搬运至W126井附近。L64井属于混合型,表明南部物源可以向北搬运至L64井附近。Y89井和L111井属于多峰型,而L64井属于混合型,表明北部物源的主要供应方向为西南方向,但由于W126井和L108井属于混合型,L74井属于单峰型,指示北部物源不能向西南搬运至比L74井更远的区域,其影响范围相对较小。Lx63井属于多峰型,具有北部物源的特征,但其重矿物组合具有混合物源特征,合理的解释是,北部物源主要为其提供泥质沉积物,并提供少量的砂质沉积物,而南部物源则主要为其提供砂质沉积物,基本不提供泥质沉积物。

2.3 物源供应方向和影响范围砂岩样品中5种重矿物组合类型的平面分布特征表明(图 3B),北部青坨子凸起的主要物源供应方向为西南方向,由其提供的砂质沉积物向南覆盖到L108井附近,向西覆盖到Wx584井和X7井附近;其次为正南方向,砂质沉积物向南仅覆盖到Lx63井附近。南部广饶凸起的主要物源供应方向为西北方向,由其提供的砂质沉积物向西北覆盖到X7井附近;其次为正北方向,砂质沉积物向北覆盖到Lx63井附近。由北部物源和南部物源提供的砂质沉积物的混合区在X7井—Wx583井—W58井—Wx119井—L108井—L64井—Lx63井连线一带(图 3B),南部物源提供的砂质沉积物的影响范围显著大于北部物源。

泥岩样品中3类特征元素比值分布模式的平面分布特征表明(图 4B),北部青坨子凸起的主要物源供应方向为西南方向,由其提供的泥质沉积物向南覆盖到L108井附近,向西南覆盖到W126井附近;其次为正南方向,泥质沉积物向南仅覆盖到Lx63井附近。南部广饶凸起的主要物源供应方向为西北方向,由其提供的泥质沉积物向西北覆盖到W126井附近,;其次为正北方向,泥质沉积物向北覆盖到Lx63井附近。由北部物源和南部物源提供的泥质沉积物的混合区在W126井—L74井—L108井—L64井—Lx63井连线一带(图 4B),南部物源提供的泥质沉积物的影响范围显著大于北部物源。

砂岩重矿物组合和泥岩特征元素比值分布模式的物源分析方法在研究区物源研究中得出基本一致的认识:北部青坨子的主要物源供应方向为西南方向,覆盖范围大,其次为正南方向,覆盖范围小;南部广饶凸起的主要物源方向为西北方向,覆盖范围大,其次为正北方向,覆盖范围中等;南部物源的影响范围显著大于北部物源。将由不同物源提供的砂质沉积物的供应方向和影响范围与由不同物源提供的泥质沉积物的供应方向和影响范围进行叠合,得到青南地区沙四上亚段沉积时期综合的物源供应方向和影响范围(图 5),南北物源的混合区域由图中的灰色充填区表示,其中深灰色表示在该区域内南北物源提供的砂质沉积物和泥质沉积物均发生混合,浅灰色表示在该区域内南北物源提供的砂质沉积物不发生混合,仅泥质沉积物发生混合。泥质沉积物发生混合的区域比砂质沉积物发生混合的区域稍大,原因在于物源混合区泥质沉积物的搬运距离应该比砂质沉积物的搬运距离更远。在南北物源混合区内,L64井和L108井的砂岩重矿物组合类型为Ⅰ类,但其泥岩特征元素比值分布模式为混合型,表明北部物源的砂质沉积物和泥质沉积物均能到达该区域,但南部物源仅有泥质沉积物能到达该区域;X7井的砂岩重矿物组合类型为Ⅱ类,表明其砂质沉积物受到北部物源的影响更大,其在物源混合区内的位置更靠近北部物源;Wx583井的砂岩重矿物组合类型为Ⅳ类,表明其砂质沉积物受到南部物源的影响更大,其在物源混合区内的位置更靠近南部物源;W58井的砂岩重矿物组合类型为Ⅴ类,表明其砂质沉积物受到南北物源的影响程度大致相当,其在物源混合区中处于接近中部的位置;W126井的泥岩特征元素比值分布模式为混合型,但混合区域外的L74井的泥岩特征元素比值分布模式为单峰型,表明物源混合区的南部边界不越过L74井,为W126井作为物源混合区的南部边界提供了限定条件;Lx63井的砂岩重矿物组合类型为Ⅳ类,但其泥岩特征元素比值分布模式为多峰型,推测南部物源仅向该区域内提供了砂质沉积物,而北部物源向该区域内同时提供了砂质和泥质沉积物。

|

| 图 5 青南地区沙四上亚段源区分布图 Figure 5 The provenances of the Upper Es4 in Qingnan area |

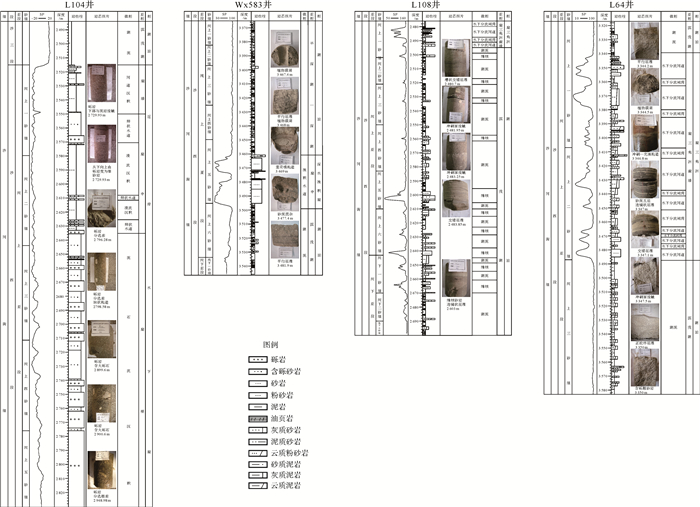

通过逐一详细观察描述青南地区取芯井的沙四上亚段岩芯,典型样品进行粒度分析,按水动力成因机制,在区内共识别和划分出冲积扇、三角洲、湖泊和重力流4类沉积体系;根据岩芯的颜色、成分、结构和构造特征,结合构造沉积背景,确定了区内不同沉积体系所发育的具体沉积相类型:冲积扇体系对应近岸水下扇相,三角洲体系对应三角洲相,湖泊体系对应湖泊相,重力流体系对应深水浊积扇相;受到区内取芯井数量较少的限制,依据取芯井不同类型沉积相的测井曲线形态响应特征,选取对区内砂砾岩和泥岩纵向变化反应敏感的自然电位曲线SP,对大量非取芯井的沉积相划分进行了测井解释,并结合岩芯观察结果,划分出若干亚相和微相类型;依据各类沉积体系和沉积相发育的具体井位,结合不同物源的影响范围及南北物源混合区的分布,确定了它们的物源归属(表 1)。

| 沉积体系 | 沉积相 | 井位 | ||||||

| 相 | 亚相 | 微相 | 岩芯观察 | 测井解释 | 物源 | |||

| 冲积扇体系 | 近岸水下扇 | 扇根 | 泥石流沉积 | L104 | Lx78c | 北部物源 | ||

| 扇中 | 河道沉积 | |||||||

| 辫状水道 | ||||||||

| 漫流沉积 | ||||||||

| 三角洲体系 | 三角洲 | 扇三角洲 | 扇缘 | 漫流沉积 | ||||

| 扇三角洲平原 | 分流河道 | Lx63,L64,L105, L106,L108,L111 |

L31,L38,Lx66, L70,L75,Lx83, L87,L109,Lx112, L113,L115 |

北部物源 | ||||

| 分流间湾 | ||||||||

| 河流三角洲 | 扇三角洲前缘 | 水下分流河道 | ||||||

| 水下分流间湾 | ||||||||

| 前扇三角洲 | — | |||||||

| 三角洲平原 | 分流河道 | L5 | L3,L76,J11,J15, M5,M10,M18, W98-1,Wx119, W121,W145等 |

南部物源 | ||||

| 分流间湾 | ||||||||

| 三角洲前缘 | 水下分流河道 | |||||||

| 水下分流间湾 | ||||||||

| 湖泊体系 | 湖泊 | 前三角洲 | — | |||||

| 滨浅湖 | 滩坝砂 | L2,Lx61,Lx72, Wx119 |

L64,Lx66,L87, W58,Wx583等 |

北部物源 南部物源 混合物源 均有 |

||||

| 湖泥 | ||||||||

| 半深湖-深湖 | 湖泥 | |||||||

| 重力流体系 | 深水浊积扇 | 内扇 | — | W58,Wx583 | L60,Lx112,X142, X176,W588,Nx114 |

混合物源 | ||

| 中扇 | — | |||||||

| 外扇 | — | |||||||

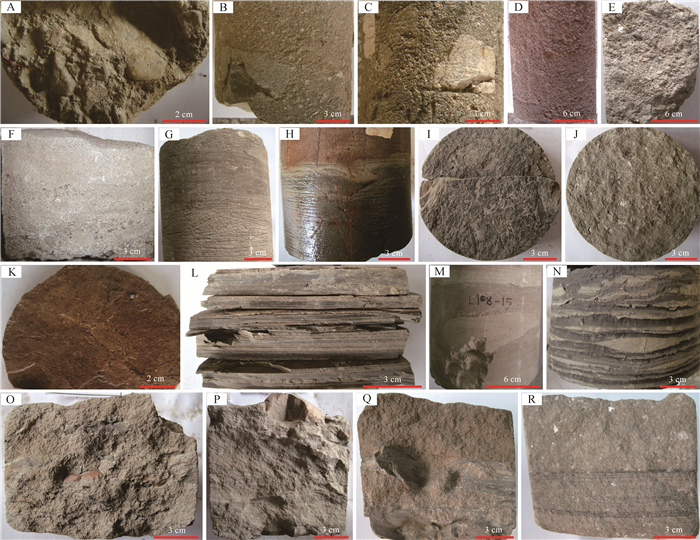

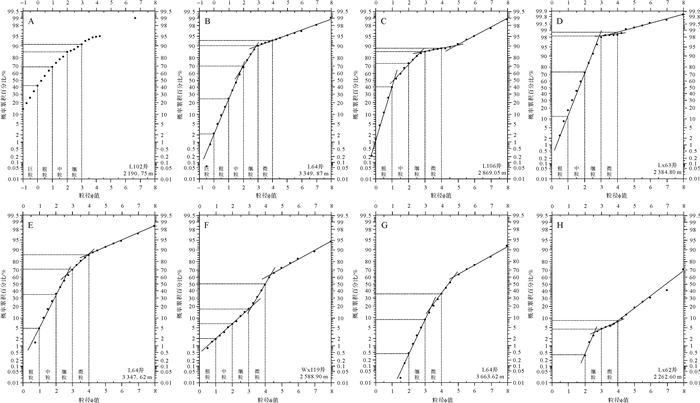

近岸水下扇的岩芯见于L104井,其由冲积扇直接进入湖泊水体形成,宏观特征上表现为大段的砂砾岩夹薄层湖相粉砂质泥岩和暗色泥岩;由于距离物源近,搬运距离短,且在搬运过程中快速进入到湖泊水面以下,其颜色受到沉积环境的影响较小,多保留物源区母岩的颜色特征;形成的岩石以砾岩和砂砾岩为主,结构和成分成熟度很低,分选性差,磨圆度为棱角状—次棱角状,整体呈块状构造(图 6A~D)。粒度概率累计曲线为宽缓上拱式,对1个扇中亚相的含砾粗砂岩样品进行粒度分析表明,其中的砾石含量为14%(图 7A)。

|

| 图 6 青南地区沙四上亚段岩芯沉积特征 A.近岸水下扇扇根,中砾岩,分选性差,L104井,2 796.28 m;B.近岸水下扇扇中,细砾岩,含较大的棱角状基性岩砾石,L104井,2 899.60 m;C.近岸水下扇扇中,细砾岩,含较大的棱角状酸性岩砾石,L104井,2 900.60 m;D.近岸水下扇扇缘,块状砾岩底部与暗色泥岩接触,L104井,2 729.73 m;E.扇三角洲平原,含砾粗砂岩,块状构造,Lx63井,3 141.20 m;F.扇三角洲前缘,发育正粒序层理,L64井,3 350 m;G.扇三角洲前缘,发育各种交错层理,L105井,2 774.26 m;H.扇三角洲前缘,发育冲刷—充填构造,L64井,3 346.80 m;I.扇三角洲前缘,含丰富的植物炭屑,L111井,2 717.80 m;J.扇三角洲前缘,含丰富的浅水螺类化石,L111井,2 345.80 m;K.滨湖泥岩,呈红褐色,L105井,2 738.90 m;L.浅湖泥岩,含丰富的白色钙质夹层,Wx119井,2 583.75 m;M.滩坝砂,发育透镜状层理,L108井,2 603 m;N.滩坝砂,频繁的砂泥岩薄互层,发育脉状层理,L64井,3 347 m;O.深水浊积扇,内部含大量暗色泥砾和植物炭屑,W58井,3 023.50 m;P.深水浊积扇,内部含暗色泥砾,发育重荷构造,W58井,3 022.5 m;Q.深水浊积扇,底部发育砂泥混杂沉积,Wx583井,3 477.4 m;R.深水浊积扇,发育平行层理,Wx583井,3 481.1 m。 Figure 6 Macroscopic sedimentary characteristics in the cores of the Upper Es4 in Qingnan area |

|

| 图 7 青南地区沙四上亚段各类砂体粒度概率累积曲线 A.近岸水下扇砂体,宽缓上拱式,L102井,2 190.75 m;B.扇三角洲砂体,低截高斜两段式,L64井,3 349.87 m;C.扇三角洲砂体,四段式,L106井,2 869.05 m;D.扇三角洲砂体,低截高斜两段式,Lx63井,2 384.80 m;E.扇三角洲砂体,低截高斜两段式,L64井,3 347.62 m;F.滩坝砂体,一跳一悬夹过渡式,Wx119井,2 588.90 m;G.滩坝砂体,一跳一悬夹过渡式,L64井,3 663.62 m;H.滩坝砂体,一跳一悬夹过渡式,Lx62井,2 262.60 m。 Figure 7 Cumulative curves of the grain size and probability of different sandstones of the Upper Es4 in Qingnan area |

近岸水下扇的测井曲线响应特征为自然电位曲线大幅度偏离泥岩基线,其值出现明显的负异常,负异常跨越的深度范围很大,反映沉积物中的砂砾岩含量高,且厚度大,如L104井从上至下由湖泊相变为近岸水下扇相的自然电位曲线形态所示(图 8)。依据岩芯观察和测井解释结果,近岸水下扇紧密分布在青坨子凸起的周缘,向外延伸范围很小,其物源归属为北部物源。

|

| 图 8 青南地区沙四上亚段各类沉积相自然电位曲线形态响应特征 Figure 8 Morphology response characteristics of SP logging curves of different sedimentary facies of the Upper Es4 in Qingnan area |

表 1将三角洲划分为扇三角洲和河流三角洲两种类型,二者同属于三角洲体系。从前文砂岩重矿物组合的物源特征分析可知,区内的三角洲砂体存在两种物源:第一种物源来自青坨子凸起,其重矿物组合以锆石+石榴石为主,如L64井、L105井、L106井、L108井和L111井,属于北部物源;第二种物源来自广饶凸起,其重矿物组合以蓝晶石为主,如L5井,属于南部物源。来自北部物源的三角洲分布于洼陷北部的陡坡带,且分布于近岸水下扇外围,其由近岸水下扇继续向前搬运堆积形成,因此将来自北部物源的三角洲划分为扇三角洲[23];来自南部物源的三角洲分布于洼陷南部的缓坡带,不存在水下扇体,其由河流继续向前搬运砂体并入湖堆积形成,因此将来自南部物源的三角洲划分为河流三角洲。由于形成环境的差异,研究区扇三角洲岩石的粒度比河流三角洲岩石的粒度大,其他特征则较为相似。

三角洲砂体时常暴露在湖泊水面之上,颜色常为灰色、灰白色和黄白色等弱氧化色。从三角洲平原到三角洲前缘,再到前三角洲,岩石的粒度由粗变细,呈现出过渡变化的趋势,三角洲平原以细砾岩、含砾粗砂岩、粗砂岩和中砂岩为主,三角洲前缘以细砂岩、粉砂岩为主,夹薄层泥岩,前三角洲主要发育泥岩,基本不含砂体。三角洲砂体的分选性为中等—好,磨圆度为次圆状—圆状。发育平行层理、正粒序层理、斜层理、波状层理、交错层理和冲刷—充填构造等,可见丰富的浅水螺类化石和植物炭屑。纵向岩性组合特征上,三角洲砂体的上下均为滨浅湖泥岩,砂体内部夹薄层泥岩段(图 6E~J)。粒度概率累计曲线主要为低截高斜两段式,也包含其他过渡类型,对4个三角洲平原亚相的砂岩样品进行粒度分析表明,其中的粗砂、中砂和细砂所占比例为76%~98%,极细砂、粉砂和泥所占比例较小(图 7B~E)。

三角洲的测井曲线响应特征为自然电位曲线偏离向泥岩基线的一侧并频繁地来回波动,其值出现负异常,曲线形态呈箱型和钟型,反映出沉积物中砂岩含量高,厚度较大,并有大量的泥岩夹层,如L64井从上至下由湖泊相变为扇三角洲相再变为湖泊相的自然电位曲线形态所示(图 8)。依据岩芯观察和测井解释结果,来自北部物源的扇三角洲主要发育在洼陷北部的青坨子凸起西南缘,并向前延伸一定范围;来自南部物源的河流三角洲的发育范围从洼陷南部的广饶凸起周缘一直向西北方向延伸到研究区中心。

3.3 湖泊青南地区沙四上亚段的半深湖—深湖亚相仅在局部地区的个别层段发育,湖泊相主体为滨浅湖亚相,沉积物受到波浪和湖流作用的影响,形成独具特色的砂泥岩薄互层、分布稳定的沉积类型,可分为滩坝微相和湖泥微相。湖泥主要为滨湖泥岩和浅湖泥岩,滨湖泥岩多呈棕黄色、褐色和红褐色等氧化色,浅湖泥岩多呈浅灰色和暗灰色等还原色,含丰富的白色钙质夹层,富含浅水螺类化石和植物炭屑,反映当时的水体环境为同时具备高盐度和高生产力的蒸发性滨浅湖环境。滩坝通常表现为大套泥岩中的薄层粉砂岩和泥质粉砂岩,常形成砂泥岩薄互层,以块状构造为主,局部可见沙纹交错层理、透镜状层理和脉状层理(图 6K~N)。滩坝砂岩的粒度概率累计曲线为一跳一悬夹过渡式,对3个滩坝微相的砂岩样品进行粒度分析表明,其中的粗砂、中砂和细砂所占比例为5%~18%,极细砂、粉砂和泥所占比例为82%~95%(图 7F~H)。

以湖泥微相为主的湖泊相沉积,其自然电位曲线长期处于泥岩基线上,呈一条平坦光滑的曲线;含有滩坝微相的湖泊相沉积,其测井曲线响应特征为长期处于泥岩基线上的自然电位曲线经常出现偏离泥岩基线的负异常波动,出现负异常波动的曲线形态呈指状,宽度较窄,反映出以泥岩为主的沉积物中含有丰富的薄层砂岩夹层,砂岩单层厚度较小,但纵向叠置,呈指状凸起的薄砂层正好是发育在滨浅湖中的滩坝砂体,如L108井湖泥微相和滩坝微相反复叠置的自然电位曲线形态所示(图 8)。依据岩芯观察和测井解释结果,区内主要为湖泊相沉积,其中以滨浅湖亚相为主,半深湖—深湖亚相仅分布在研究区西北部和洼陷中心的L64井区,滨浅湖中发育有大量的滩坝沉积。湖泊相发育范围广,因而其物源归属既有北部和南部物源,又有混合物源,应视其具体发育位置而定。

3.4 深水浊积扇深水浊积扇属于重力流体系的一种,由滑塌体在重力的作用下沿斜坡搬运至湖泊较深水处堆积形成,从斜坡根部向湖泊深水区依次形成内扇、中扇和外扇三种亚相。岩芯见于L64井、W58井和Wx583井,主要观察到深水浊积扇的中扇部分,以中砂岩和细砂岩为主。湖底较长距离的搬运使得砂体内部裹挟着大量的深水暗色泥砾和少量砾石,常见块状层理、平行层理、重荷和砂泥混杂(图 6O~R)。

深水浊积扇的测井曲线响应特征为长期处于泥岩基线上的自然电位曲线,突然出现偏离泥岩基线的负异常,之后又返回泥岩基线上,出现负异常波动的曲线形态呈箱型,反映出一次快速变化的沉积事件,以泥岩为主的环境中突然出现事件性的砂体堆积,且砂体厚度大,呈箱型凸起的砂岩段正好是半深湖—深湖区的深水浊积砂体,如Wx583井湖相沉积物中所夹深水浊积扇的自然电位曲线形态所示(图 8)。深水浊积扇主要发育在青南地区西北部的物源混合区域内,属于混合物源。

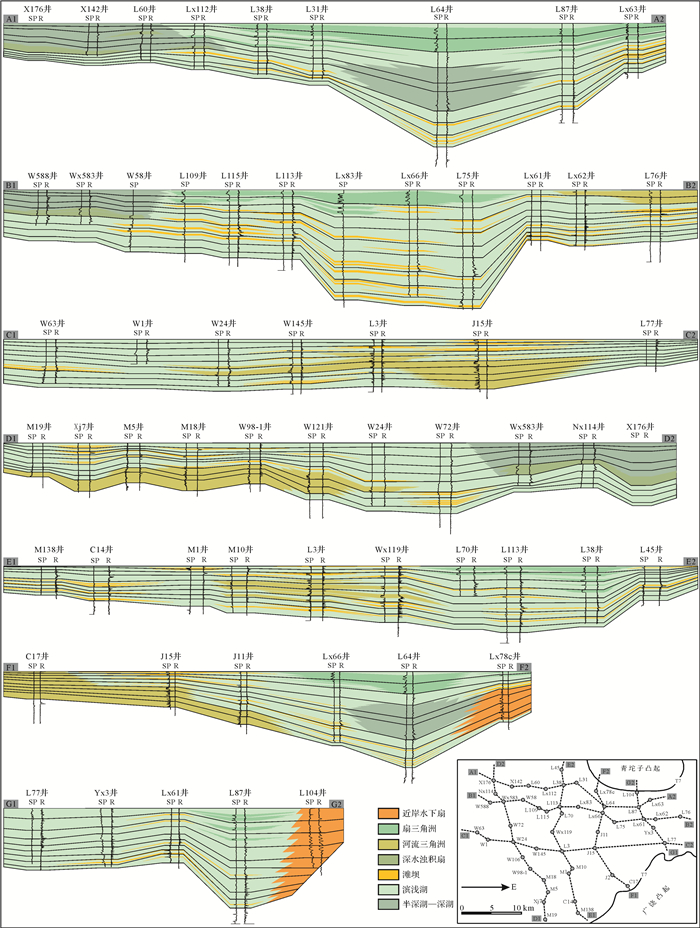

4 物源控制下的沉积相对比为了探明青南地区沙四上亚段的沉积演化及各类砂体的时空分布,共选取了区内的49口探井进行沉积相的测井解释,并设计了7条能基本覆盖研究区的连井剖面进行沉积相连井对比,其中包括3条近东西向的连井剖面和4条近南北向的连井剖面(图 9)。沉积相连井对比中采用小层对比进行研究,按照习惯将沙四上亚段划分为9个砂组,从上至下依次为纯上1砂组—纯上6砂组和纯下1砂组—纯下3砂组,砂组之间为等时界面。

|

| 图 9 青南地区沙四上亚段连井沉积相对比剖面 Figure 9 Seven well-sections and sedimentary facies analysis of the Upper Es4 in Qingnan area |

自西向东的连井剖面A1—A2中,存在两个半深湖—深湖区,其余部分为滨浅湖区,其中,X176井—Lx112井的半深湖—深湖区主要发育在纯上1砂组—纯上5砂组,L64井的半深湖—深湖区主要发育在纯上4砂组—纯上6砂组。半深湖—深湖区发育厚度较大的深水浊积扇,如X176井、X142井、L60井和Lx112井。滨浅湖区发育三角洲、滩坝和湖泥,其中,该连井剖面的三角洲物源来自青坨子凸起,属于扇三角洲,主要发育在纯上1砂组—纯上2砂组,从东部的Lx63井向西延伸至Lx112井附近;该连井剖面上滩坝的发育规模较小,分布层位主要是纯上6砂组—纯下3砂组。

自西向东的连井剖面B1—B2中,半深湖—深湖区仅发育在西部W588井—W58井的纯上1砂组—纯上5砂组,其余部分均为滨浅湖区。半深湖—深湖区发育厚度较大的深水浊积扇,分布于W588井—W58井的纯上5砂组。滨浅湖区发育三角洲、滩坝和湖泥。三角洲的发育层位为纯上1砂组—纯上2砂组,根据前文物源研究结果,该连井剖面上的三角洲有两个物源,其中,L109井—L75井的三角洲物源来自青坨子凸起,属于扇三角洲;Lx62井—L76井的三角洲物源来自广饶凸起,属于河流三角洲。滩坝在该剖面上发育层位多,分布范围广。

自西向东的连井剖面C1—C2中,全部为滨浅湖区,发育三角洲、滩坝和湖泥。三角洲分布于W24井—J15井,发育层位主要为纯上5砂组—纯上6砂组,还发育在L3井的纯上4砂组和J15井的纯下1砂组—纯下3砂组。由于该连井剖面位于研究区南部,由广饶凸起提供物源,因此,其发育的三角洲属于河流三角洲。滩坝在该连井剖面上仅零星发育,如W63井的纯上6砂组和J15井的纯上1砂组—纯上3砂组。

从南往北的连井剖面D1—D2中,半深湖—深湖区仅发育在北部Wx583井—X176井的纯上1砂组—纯上5砂组,其余部分为滨浅湖区。半深湖—深湖区发育厚度较大的深水浊积扇,分布于Wx583井—X176井的纯上5砂组。滨浅湖区发育三角洲、滩坝和湖泥。三角洲分布于连井剖面南部的M19井—W24井,由广饶凸起提供物源,属于河流三角洲,发育层位由南部的纯下3砂组向北过渡为纯下1砂组—纯下3砂组,再向北变为纯上6砂组。滩坝在该连井剖面南部的Xj7井—W121井呈规模分布,主要发育层位为纯上1砂组—纯上5砂组,W72井的纯下1砂组—纯下2砂组也有发育。

从南往北的连井剖面E1—E2中,全部为滨浅湖区,发育三角洲、滩坝和湖泥。三角洲分布于M10井—L38井,来自两个物源区:M10井—Wx119井的三角洲由南部的广饶凸起提供物源,属于河流三角洲,发育层位为纯上3砂组—纯下3砂组;L70井—L38井的三角洲由北部的青坨子凸起提供物源,属于扇三角洲,发育层位为纯上1砂组—纯上2砂组,在更靠近青坨子凸起的L38井,还发育于纯上3砂组—纯上4砂组。滩坝主要分布在南部M138井—C14井的纯上4砂组—纯下3砂组,以及北部L113井—L45井的纯上4砂组—纯下2砂组。

从南往北的连井剖面F1—F2中,半深湖—深湖区仅发育在L64井的纯上4砂组—纯上6砂组,其余部分为滨浅湖区,发育近岸水下扇、三角洲、滩坝和湖泥。近岸水下扇发育在临近青坨子凸起的Lx78c井的纯上5砂组—纯下3砂组。三角洲具有两个物源:南部C17井—J11井的三角洲由广饶凸起提供物源,属于河流三角洲,发育层位由南部的纯上1砂组—纯下3砂组向北减薄至纯下2砂组—纯下3砂组;北部Lx66井—Lx78c井的三角洲由青坨子凸起提供物源,属于扇三角洲,发育层位为纯上1砂组—纯上2砂组。滩坝主要发育在J15井—J11井的纯上1砂组—纯上3砂组,Lx66井的纯上4砂组—纯下2砂组,以及L64井的纯下2砂组—纯下3砂组。

从南往北的连井剖面G1—G2中,全部为滨浅湖区,发育近岸水下扇、三角洲、滩坝和湖泥。近岸水下扇分布在L104井及其周缘,发育层位为纯上1砂组—纯下3砂组。三角洲发育在该连井剖面北部的L87井及其周缘,由青坨子凸起提供物源,属于扇三角洲,发育层位为纯上1砂组—纯上3砂组。滩坝发育在Yx3井的纯下2砂组,Lx61井的纯上2砂组—纯上3砂组和纯下1砂组—纯下3砂组,以及L87井的纯上5砂组和纯下3砂组。

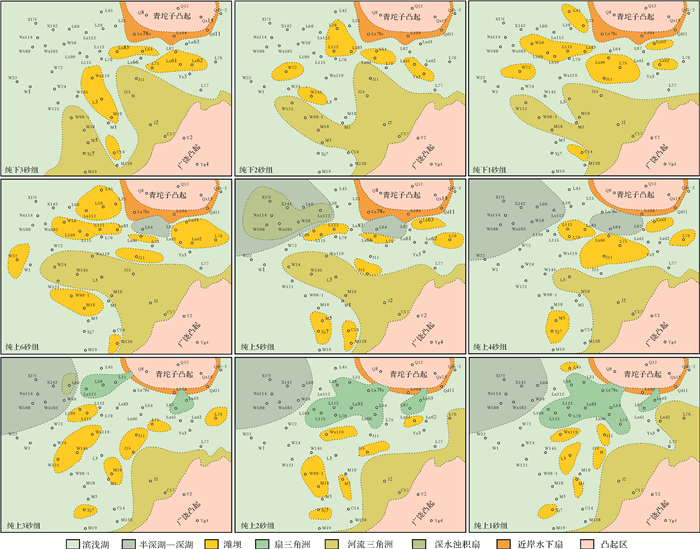

5 物源沉积演化与滩坝分布通过7条能基本覆盖研究区的连井剖面的沉积相对比,以砂组为单位,分别绘制出沙四上亚段纯下3砂组—纯上1砂组共9个砂组的沉积相平面分布图(图 10)。纯下3砂组—纯下1砂组沉积相平面分布特征相似,属于早期沉积特征;纯上6砂组—纯上4砂组沉积相平面分布特征相似,属于中期沉积特征;纯上3砂组—纯上1砂组沉积相平面分布特征相似,属于晚期沉积特征。

|

| 图 10 青南地区沙四上亚段不同砂组沉积期沉积相平面分布图 Figure 10 Horizontal distributions of sedimentary facies of different sand groups of the Upper Es4 in Qingnan area |

沉积早期(纯下3砂组—纯下1砂组),青南地区整体属于滨浅湖环境。南部物源的物源供应量较大,从广饶凸起向西北方向发育出规模较大的河流三角洲,分布于南部缓坡带并向前分为两支;河流三角洲从早到晚分布范围有所迁移,但发育规模变化不大,反映该时期湖泊水体深度变化不大。北部物源的物源供应相对较小,从青坨子凸起向西南方向发育出规模较小的近岸水下扇,分布于北部陡坡带。滩坝大量发育在河流三角洲外围广阔的滨浅湖中,但在距离河流三角洲前端较远的研究区西北部并不发育;大部分的滩坝来自南部物源,由三角洲前缘砂质沉积物受波浪和湖流作用搬运改造而来,来自北部物源的滩坝规模则较小,同时,滩坝在物源混合区域内也有分布。

沉积中期(纯上6砂组—纯上4砂组),青南地区开始出现湖侵过程,水体深度不断增大。南部物源的物源供应量较前期变化不大,但受水体加深影响,物源搬运距离变短,河流三角洲由两支变为一支,且发育规模逐渐减小。早期,河流三角洲向西北方向可延伸至W72井附近,在洼陷中心的L64井开始发育半深湖—深湖沉积的深灰色泥页岩;中期,水体加深,河流三角洲的规模开始缩小,L64井的半深湖—深湖沉积继续发育,并在研究区西北部的很大范围内发育半深湖—深湖沉积,其底部发育厚度和规模都较大的深水浊积扇,由南部物源和北部物源形成的先期砂质沉积物受重力作用垮塌、搬运和堆积而成,具有混合物源特征;晚期,湖侵达到顶峰,河流三角洲发育范围向东南方向萎缩至L3井附近。滩坝大量发育在河流三角洲外围和半深湖—深湖区之间广阔的滨浅湖中。北部物源的物源供应量小幅度减少,近岸水下扇在纯上6砂组和纯上5砂组时期仍能延伸至Lx78c井,但从纯上4砂组时期开始萎缩,仅发育在青坨子凸起周缘很小的范围内。该时期的滩坝大部分来自南部物源,仅少数滩坝来自北部物源和混合物源。

沉积晚期(纯上3砂组—纯上1砂组),青南地区开始出现小规模的湖退过程,洼陷中心由半深湖—深湖环境变为滨浅湖环境,但由于水深变浅幅度较小,研究区西北部仍为半深湖—深湖环境,仅发育规模有略微减小。北部物源的物源供应量持续扩大,扇三角洲在该沉积时期开始发育,出现一大一小两支,小的一支由青坨子凸起向正南方向延伸至L87井,发育规模基本不变;大的一支由青坨子凸起向西南方向延伸,早期规模较小,仅到达Lx112井附近,中后期规模不断增大,逼近W72井附近。虽然该沉积时期的湖泊水体变浅,但由于南部物源的物源供应量持续减少,南部由广饶凸起发育的河流三角洲相比于前一时期出现了大范围的萎缩;同时,在广饶凸起的北部出现了一个规模不断增大的河流三角洲分支,指示南部物源的物源供应方向有所转变。该时期的近岸水下扇仅发育在青坨子凸起周缘很小的范围内,滩坝主要发育在河流三角洲和扇三角洲之间广阔的滨浅湖环境中。早期,扇三角洲规模较小,滩坝主要来自南部物源;中后期,扇三角洲规模扩大,滩坝除来自南部物源外,还可来自于混合物源。

从青南地区沙四上亚段的物源沉积演化特征可知,滩坝是区内发育时间最长的一类砂体,在整个沙四上亚段沉积时期的滨浅湖环境中均有较大规模,呈现出纵向上发育层位多,横向上分布范围广、面积大的特点,为湖相致密油气提供了丰富的储层。滩坝在每个砂组沉积时期较为准确的平面分布范围如图 10所示,可以看出,滩坝分布在河流三角洲前缘广阔的滨浅湖环境中,在河流三角洲比较发育的时期(纯下3砂组—纯上4砂组),滩坝的分布范围和面积较大,随着河流三角洲的持续萎缩(纯上3砂组—纯上1砂组),滩坝的分布范围和面积也不断减小。结合不同物源的影响范围和物源混合区域的分布,认为滩坝主要来自南部物源,形成研究区滩坝的最主要物质来源是受波浪和湖流改造的未固结或弱固结的河流三角洲砂体,而北部物源的扇三角洲砂体对滩坝形成的贡献则比较小。

6 结论(1) 青南地区沙四上亚段北部物源青坨子凸起和南部物源广饶凸起的物源混合区限定在X7井—Wx583井—W58井—W126井—L74井—Wx119井—L108井—L2井—L64井—Lx63井连线一带;北部物源的主要供应方向为西南方向,南部物源的主要供应方向为西北方向和正西方向;南部物源的影响范围显著大于北部物源。

(2) 青南地区沙四上亚段发育冲积扇、三角洲、湖泊和重力流4种沉积体系,其对应的沉积相依次为近岸水下扇、三角洲、湖泊和深水浊积扇;结合物源特征,将三角洲细分为扇三角洲和河流三角洲两类,扇三角洲分布在北部陡坡带,由青坨子凸起提供物源,河流三角洲分布在南部缓坡带,由广饶凸起提供物源。

(3) 厘清了青南地区沙四上亚段的物源沉积体系演化特征:纯下3砂组—纯下1砂组沉积时期为水体较浅的滨浅湖,南部物源供应量较大,河流三角洲大规模发育,北部物源供应量较小;纯上6砂组—纯上4砂组沉积时期为湖侵期,局部出现半深湖—深湖区,南部物源供应量基本不变,但搬运距离缩短,河流三角洲开始萎缩,北部物源供应量较小;纯上3砂组—纯上1砂组沉积时期为缓慢湖退期,南部物源供应量缩减,河流三角洲持续萎缩,北部物源供应量增加,扇三角洲发育规模持续扩大。

(4) 青南地区沙四上亚段滩坝主要来自南部物源,其发育规模仅次于河流三角洲,发育层位遍及整个沙四上亚段,单个砂组的发育规模受同时期河流三角洲发育规模的影响:河流三角洲发育规模较大的纯下3砂组—纯上4砂组时期,滩坝发育规模也较大;河流三角洲萎缩的纯上3砂组—纯上1砂组时期,滩坝发育规模逐渐减小。

| [1] | 孙锡年, 刘渝, 满燕. 东营凹陷西部沙四段滩坝砂岩油气成藏条件[J]. 国外油田工程, 2003, 19 (7): 24–25. [ Sun Xinian, Liu Yu, Man Yan. Hydrocarbon accumulation condition of beach bar sandstone of Es4 in western Dongying depression[J]. Foreign Oilfield Engineering, 2003, 19(7): 24–25. ] |

| [2] | 苏永进, 蒋有录, 廉庆存, 等. 博兴洼陷下第三系沙四上亚段和沙三段岩性油藏形成机制[J]. 石油学报, 2005, 26 (5): 28–32. [ Su Yongjin, Jiang Youlu, Lian Qingcun, et al. Forming mechanism of lithologic reservoir in the upper Es4 and Es3 of the Palaeogene in Boxing sag[J]. Acta Petrolei Sinica, 2005, 26(5): 28–32. ] |

| [3] | 秦伟军, 付兆辉. 东营凹陷南部缓坡带石油资源勘探潜力[J]. 当代石油石化, 2010 (9): 5–6, 26. [ Qin Weijun, Fu Zhaohui. Petroleum resources exploration potential of the Dongying sag southern gentle slope zone[J]. Petroleum and Petrochemical Today, 2010(9): 5–6, 26. ] |

| [4] | 谭丽娟, 郭松. 东营凹陷博兴油田沙四上亚段滩坝砂岩油气富集特征及成藏主控因素[J]. 中国石油大学学报:自然科学版, 2011, 35 (2): 25–31. [ Tan Lijuan, Guo Song. Hydrocarbon accumulation features and main controlling factors of beach bar sandstone in upper Es4 formation in Boxing oilfield, Dongying depression[J]. Journal of China University of Petroleum: Natural Science Edition, 2011, 35(2): 25–31. ] |

| [5] | 王永诗, 刘惠民, 高永进, 等. 断陷湖盆滩坝砂体成因与成藏:以东营凹陷沙四上亚段为例[J]. 地学前缘, 2012, 19 (1): 100–107. [ Wang Yongshi, Liu Huimin, Gao Yongjin, et al. Sandbody genesis and hydrocarbon accumulation mechanism of beach-bar reservoir in faulted-lacustrine-basins: A case study from the upper of the fourth member of Shahejie Formation, Dongying sag[J]. Earth Science Frontiers, 2012, 19(1): 100–107. ] |

| [6] | 邓宏文, 高晓鹏, 赵宁, 等. 济阳坳陷北部断陷湖盆陆源碎屑滩坝成因类型、分布规律与成藏特征[J]. 古地理学报, 2010, 12 (6): 737–747. [ Deng Hongwen, Gao Xiaopeng, Zhao Ning, et al. Genetic types, distribution patterns and hydrocarbon accumulation in terrigenous beach and bar in northern faulted-lacustrine-basin of Jiyang depression[J]. Journal of Palaeogeography, 2010, 12(6): 737–747. DOI: 10.7605/gdlxb.2010.06.009 ] |

| [7] | 杨勇强, 邱隆伟, 姜在兴, 等. 东营凹陷沙四上亚段滩坝物源体系[J]. 吉林大学学报:地球科学版, 2011, 41 (1): 46–53. [ Yang Yongqiang, Qiu Longwei, Jiang Zaixing, et al. Beach bar-provenance system on the upper part of fourth member of Shahejie Formation in Dongying sag[J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2011, 41(1): 46–53. ] |

| [8] | 李秀华, 肖焕钦, 王宁. 东营凹陷博兴洼陷沙四段上亚段储集层特征及油气富集规律[J]. 油气地质与采收率, 2001, 8 (3): 21–24. [ Li Xiuhua, Xiao Huanqin, Wang Ning. Reservoir characteristics and hydrocarbon enrichment rules in upper Es4 of Boxing subsag in Dongying sag[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2001, 8(3): 21–24. ] |

| [9] | 孙喜新, 姜在兴, 李国斌. 利津洼陷及其周边地区沙四上亚段沉积相[J]. 大庆石油地质与开发, 2009, 28 (6): 26–31. [ Sun Xixin, Jiang Zaixing, Li Guobin. Sedimentary facies in upper Sha-4 member in Lijin low and its surrounding areas[J]. Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing, 2009, 28(6): 26–31. ] |

| [10] | 李莉. 青南洼陷成藏条件分析[J]. 特种油气藏, 2003, 10 (2): 20–22. [ Li Li. Analysis of reservoir forming conditions in Qingnan sag[J]. Special Oil and Gas Reservoirs, 2003, 10(2): 20–22. ] |

| [11] | 胡春余, 史文东, 田世澄, 等. 青南洼陷烃源岩地球化学特征及资源潜力[J]. 油气地质与采收率, 2007, 14 (1): 40–43. [ Hu Chunyu, Shi Wendong, Tian Shicheng, et al. Geochemical characteristics and source potential of the source rocks in Qingnan subsag[J]. Petroleum Geology and Recovery efficiency, 2007, 14(1): 40–43. ] |

| [12] | 张鹏飞, 田美荣, 吴智平, 等. 东营凹陷青南地区沙四上亚段时期浅水洼陷沉积[J]. 大庆石油地质与开发, 2013, 32 (2): 36–42. [ Zhang Pengfei, Tian Meirong, Wu Zhiping, et al. Deposition of the shallow water low in Qingnan area of Dongying sag at the stage of upper sub-member Sha-4[J]. Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing, 2013, 32(2): 36–42. ] |

| [13] | 王飞宇, 孟晓辉, 冯伟平, 等. 湖相致密油资源量和可采性评价技术[J]. 大庆石油地质与开发, 2013, 32 (3): 144–149. [ Wang Feiyu, Meng Xiaohui, Feng Weiping, et al. Evaluating techniques for the resource extent and its recoverability of lacustrine-facies tight oil[J]. Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing, 2013, 32(3): 144–149. ] |

| [14] | 赵伟, 陈妍, 邱隆伟, 等. 东营凹陷东部古近系沙河街组四段纯上亚段沉积体系[J]. 大庆石油地质与开发, 2011, 30 (3): 32–38. [ Zhao Wei, Chen Yan, Qiu Longwei, et al. Depositional system of Chunshang sub-member of member Ⅳ in Shahejie Formation in eastern Paleogene of Dongying sag[J]. Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing, 2011, 30(3): 32–38. ] |

| [15] | 孙海宁, 万念明, 徐涛玉. 渤海湾盆地东营凹陷广利地区沙四上亚段物源体系及其对沉积的控制作用[J]. 石油与天然气地质, 2010, 31 (5): 583–593. [ Sun Haining, Wan Nianming, Xu Taoyu. Provenance systems and their control on the sedimentation of the upper Es4 in Guangli area of the Dongying sag, the Bohai Bay Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2010, 31(5): 583–593. DOI: 10.11743/ogg20100508 ] |

| [16] | 姜亦栋, 周李军, 许建华, 等. 青南洼陷沉积特征、成藏条件及勘探潜力分析[J]. 特种油气藏, 2003, 10 (3): 44–46, 52. [ Jiang Yidong, Zhou Lijun, Xu Jianhua, et al. Analysis of sedimentary characteristics, reservoir forming conditions and exploration potential in Qingnan low land[J]. Special Oil and Gas Reservoirs, 2003, 10(3): 44–46, 52. ] |

| [17] | 陈少恒. 青南洼陷莱64块沙四上亚段油藏地质特征研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2011: 13-55. [ Chen Shaoheng. The study of reservoir geological character in Upper Es4 Submember of the Lai64 Block in Qingnan sag[D]. Qingdao: China University of Petroleum (Eastern China), 2011: 13-55. ] |

| [18] | 张志敏. 青南洼陷古近系地震沉积学研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2009: 11-93. [ Zhang Zhimin. The study of seismic sedimentology of Paleogene in Qing-nan sag, Dongying depression[D]. Qingdao: China University of Petroleum, 2009: 11-93. ] |

| [19] | 赵红格, 刘池洋. 物源分析方法及研究进展[J]. 沉积学报, 2003, 21 (3): 409–415. [ Zhao Hongge, Liu Chiyang. Approaches and prospects of provenance analysis[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2003, 21(3): 409–415. ] |

| [20] | 施振生, 王秀芹, 吴长江. 四川盆地上三叠统须家河组重矿物特征及物源区意义[J]. 天然气地球科学, 2011, 22 (4): 618–627. [ Shi Zhensheng, Wang Xiuqin, Wu Changjiang. The heavy minerals and provenances of the upper Triassic Xujiahe Formation in Sichuan Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2011, 22(4): 618–627. ] |

| [21] | 付玲, 关平, 赵为永, 等. 柴达木盆地古近系路乐河组重矿物特征与物源分析[J]. 岩石学报, 2013, 29 (8): 2867–2875. [ Fu Ling, Guan Ping, Zhao Weiyong, et al. Heavy mineral feature and provenance analysis of Paleogene Lulehe Formation in Qaidam Basin[J]. Acta Petrologica Sinica, 2013, 29(8): 2867–2875. ] |

| [22] | 操应长, 王艳忠, 徐涛玉, 等. 特征元素比值在沉积物物源分析中的应用——以东营凹陷王58井区沙四上亚段研究为例[J]. 沉积学报, 2007, 25 (2): 230–238. [ Cao Yingchang, Wang Yanzhong, Xu Taoyu, et al. Application of the ratio of characteristic elements in the provenance analysis: A case study from the upper part of the fourth member of the Shahejie Fm. in the W58 area, Dongying depression[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2007, 25(2): 230–238. ] |

| [23] | 李秋媛, 王永春. 扇三角洲与近岸水下扇[J]. 辽宁工程技术大学学报:自然科学版, 2010, 29 (Suppl.1): 141–143. [ Li Qiuyuan, Wang Yongchun. Fan delta and nearshore subaqueous fan[J]. Journal of Liaoning Technical University: Natural Science, 2010, 29(Suppl.1): 141–143. ] |

2017, Vol. 35

2017, Vol. 35