扩展功能

文章信息

- 吴嘉鹏

- WU JiaPeng

- 西湖凹陷平湖组潮汐砂脊的发现及意义

- Discovery of Tidal Sand Ridges and Its Significance of Pinghu Formation in Xihu Depression

- 沉积学报, 2016, 34(5): 924-929

- ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2016, 34(5): 924-929

- 10.14027/j.cnki.cjxb.2016.05.011

-

文章历史

- 收稿日期:2015-11-23

- 收修改稿日期:2016-02-25

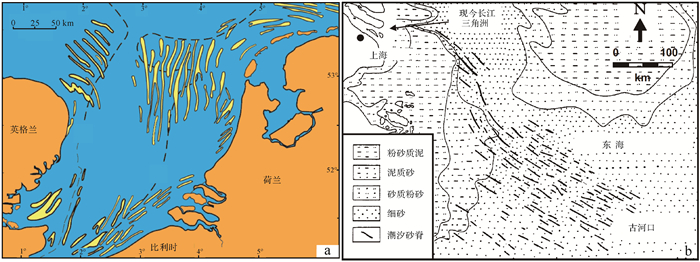

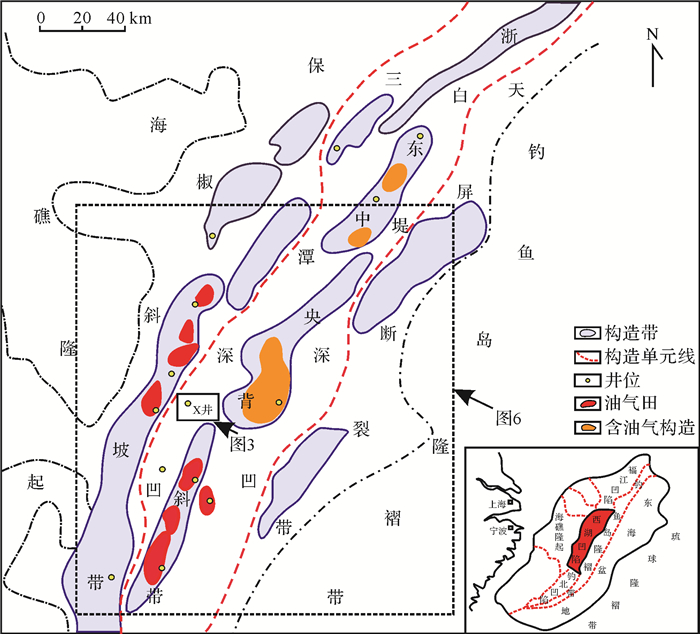

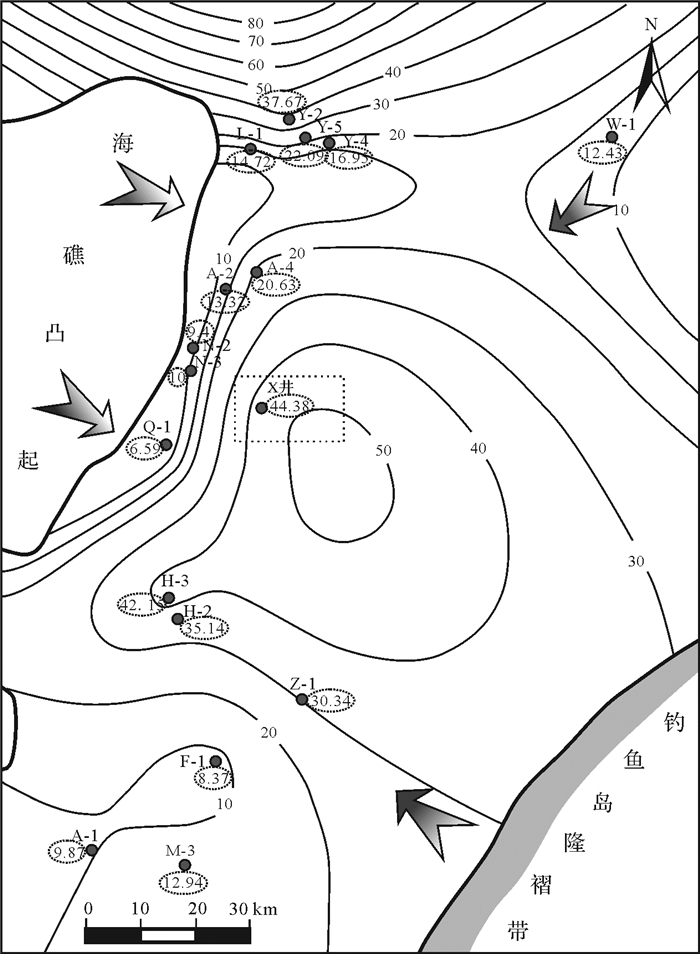

西湖凹陷为东海陆架盆地东部坳陷中北部的含油气凹陷,北缘为福江凹陷,南边与钓北凹陷相接,东部边界为钓鱼岛隆褶带,西面毗邻海礁凸起、鱼山凸起(图 1)。西湖凹陷从西往东可分成5个二级构造单元带,即保俶斜坡、三潭深凹、浙东中央背斜带、白堤深凹和天屏断阶带(图 1)。其中,始新统的平湖组是其重要油气目的层段,前人多认为西湖凹陷平湖组为半封闭海湾沉积,即在平湖期沉积时,西湖凹陷东侧存在古隆起即钓鱼岛隆褶带,与海礁隆起、鱼山凸起等共同构成西湖凹陷的两侧地貌凸起屏障,形成了平湖期的半封闭海湾环境,并在西湖凹陷平湖组沉积中发现了大量与潮汐作用相关的沉积[1-4],发育有潟湖、潮道、潮控三角洲、障壁沙坝、滨岸—潮坪等沉积相,但鲜有人提及另外一种典型的潮汐作用下的沉积体—潮汐砂脊。

|

| 图 1 西湖凹陷构造单元分布图 Figure 1 Tectonic units in the Xihu depression |

潮汐砂脊是世界上分布很广的海底地貌及沉积类型,砂脊体系的发育多数与潮汐作用有关,在现今北海[5](图 2a)、Celtic海[6-7]、Georges海岸[8-9]以及中国东海[10-12](图 2b)等地区,都有大规模的潮汐砂脊发育。潮汐砂脊分布的地貌部位是海湾、河流和海峡出口处以及潮流较强的平直岸段。按照潮汐砂脊发育的地貌位置,可以分为平行海岸的潮汐砂脊、岸外放射状潮汐砂脊及河口湾潮汐砂脊等类型[5]。

此次研究,综合利用地震、测井、岩芯及分析化验等资料,结合平面分布形态、沉积构造特征以及垂向沉积序列等多个方面,识别出西湖凹陷平湖组大型陆架砂脊体系,这对于深入认识西湖凹陷平湖期岩相古地理特征及油气勘探,均具有重要意义。

1 潮汐砂脊识别潮汐砂脊多为河口、三角洲或陆架等沉积物在潮流等水动力的反复作用下,形成的一种特殊的地貌特征与沉积类型,多分布于广阔的陆架上,与陆架泥质沉积相伴生。因此,地貌特征、沉积组分结构等方面,都有其特殊性,并可作为该沉积类型的鉴定参考特征。

1.1 地貌形态通过总结前人对现今砂脊的研究可以发现,由于潮流往复作用,潮汐砂脊沙体近平行于潮流的主要流向,平面形态有平行状或指状等。潮汐砂脊一般宽约几百米,长则达几公里甚至可达上百公里,脊线平直或弯曲。潮汐砂脊的这种特殊的平面展布特征,可以作为其沉积体系识别的一个标志。

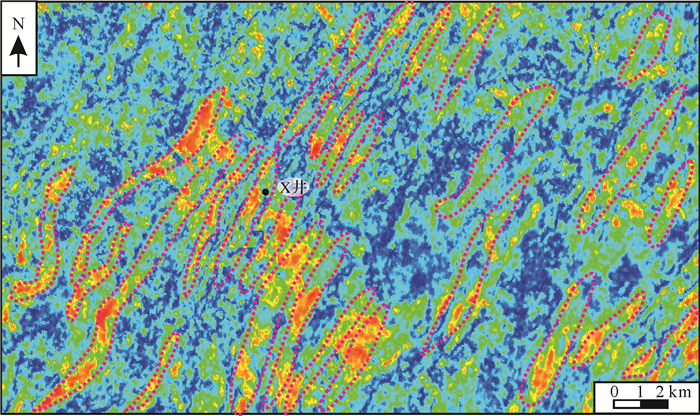

砂脊体系在平面上的条带状特征可以在地震振幅属性图上得以体现[13]。平面振幅属性所显示出的条带状是对沉积体平面分布位置及形态的反映,并且由于砂脊多分布于陆架、河口等相对富泥的沉积背景中,富砂或砂泥互层的砂脊体系与周围泥质沉积波阻抗差异明显;若为砂泥互层沉积,砂脊内部岩层之间也有较大波阻抗差异。因此,在地震剖面上,砂脊体系往往表现为振幅比较强的地震反射特征。西湖凹陷研究区振幅属性图(图 3)(位置见图 1)上存在有多个条带状强振幅体,近似于平行排列,平面上略呈放射状,单个条带长约20~30 km,大部分脊线平直,偶有弯曲。这些地貌特征、分布规律及砂体形态等,与现今潮汐砂脊的平面分布形态类似(图 2),符合潮汐砂脊的特殊地貌特征。

|

| 图 3 西湖凹陷研究地区振幅属性图 Figure 3 RMS amplitude map in the study area of Xihu depression |

目前对潮汐砂脊的研究,主要是以现代沉积为主,着重探讨其形成条件、规模以及内部沉积构造的特点,尤其是对其内部结构的研究,对于识别古代地层记录中的陆架砂脊,具有很好的指导意义。

Yin et al.[14]对中国东部海岸弶港辐射潮汐砂脊群的3个浅钻取样观察发现,砂脊均是由多个整体向上变粗的反旋回组成,其中砂脊上部为砂质沉积物,有交错层理、泥质夹层等发育,生物扰动少见;砂脊下部主要是以砂质与泥质互层为主,发育透镜状层理等沉积构造,生物扰动极其发育。对于古代潮汐砂脊的研究,前人也做过相关研究工作。比利牛斯前陆盆地位于西班牙北部,其南部的Roda砂岩组出露情况良好,是研究潮流砂脊、沙波的理想场所。阮伟等[15]以Roda砂岩组三段为研究对象,研究潮汐砂脊的内部结构特征,通过研究发现,主要发育大型楔状交错层理等,局部发育小型波纹层理和平行层理等;底部生物扰动强烈,常见贝壳碎屑及泥砾等。

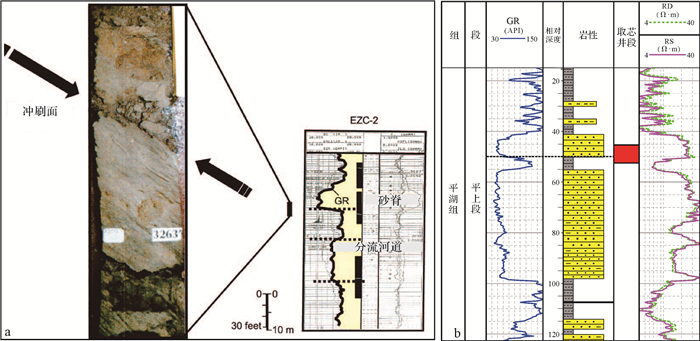

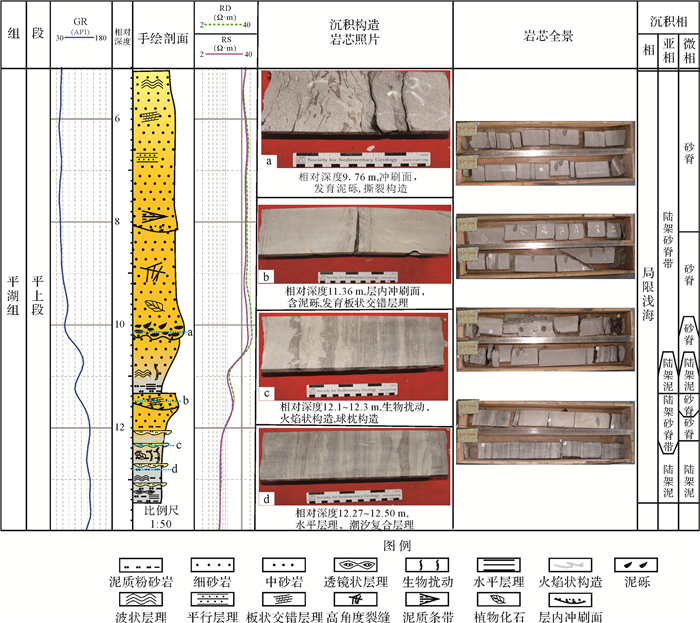

通过对研究区X井(位置见图 1)取芯的观察可以发现,取芯段的沉积构造等特征与前人所研究的古代及现代潮汐砂脊非常相似,均表现为旋回上部粗粒沉积发育板状交错层理、冲刷面等反映强水动力条件的沉积构造;旋回下部沉积物粒度较细,主要发育一些准同生变形构造以及生物扰动构造等(图 4)。在相对深度9.76 m靠近冲刷面的位置,由于短时水动力的增强,在中细砂岩中发育泥砾以及撕裂构造(图 4a);而在旋回的上部如相对深度11.53 m位置处,发育有定向排列的泥砾及板状交错层理及小型冲刷面(图 4b);旋回底部如相对深度12.1~12.3 m段发育生物扰动构造、透镜状层理以及火焰状构造、球枕状构造等同沉积变形构造(图 4c);在同样处于旋回底部的相对深度12.27~12.5 m段,岩性较细,并发育透镜状层理、波状层理等潮汐层理以及生物扰动构造(图 4d)。

|

| 图 4 研究区X井取芯沉积微相柱状图 Figure 4 Sedimentary microfacies column of Well X in the study area |

Swift et al.[16]在1981年时提出潮汐砂脊的形成模式为当潮流流过海底上先存古地形或古隆起时,流体的集束作用下,在隆起顶部潮流的流速最大,流过隆起后潮流流速逐步降低,这样使得潮汐砂脊顶部所沉积的沉积物粒度相对较粗,而在砂脊的边缘沉积物粒度变细。按照该形成模式,垂向上,砂脊上部的沉积物相对于砂脊下部的沉积物要粗,整体为反旋回。Posamentier[13]通过对爪哇海西北部古代陆架砂脊的研究,发现底部侵蚀面之上,潮汐砂脊下部细上部粗,在GR曲线上呈现明显的反旋回特征;Berné et al.[17]对中国东海现今陆架砂脊研究,发现砂脊上部覆盖有生物扰动强烈的粉砂岩及泥岩,砂脊整体为反旋回,下部为韵律状的粉砂及砂岩,具有潮汐层理及生物扰动,上部为分选很好的中—细砂岩,为大型板状交错层理发育的“前积层”。

由砂脊发育模式及现代、古代潮汐砂脊垂向序列的研究,可以得知典型的潮汐砂脊的垂向序列为反旋回。通过观察西湖凹陷X井取芯垂向序列可以发现,该回次取芯由多个反旋回序列组成,尤其是下部相对深度10~13 m段由两个明显的反旋回组成(图 4)。其中,上部反旋回与其上面地层的分界面为一个明显的含有泥砾的侵蚀冲刷面。该反旋回底部为含有波状层理及生物扰动的泥岩—粉细砂岩,向上逐渐过渡为含有板状交错层理的细砂岩。下部反旋回底部为灰色泥质粉砂岩及粉砂质泥岩,透镜状层理、波状层理等发育,生物扰动强烈,向上逐渐过渡为发育板状交错层理的细砂岩,并有小型内部冲刷面发育(图 4)。两个反旋回之间界面不明显,为过渡接触,整体为一个大的反旋回特征(图 4)。

1.4 底部接触特征每一期次潮汐砂脊的发育基本都代表着一次水动力条件的变化,因此在砂脊沉积序列上都有一定的响应特征。Posamentier[13]对爪哇海西北部古代潮汐砂脊研究发现砂脊底部在测井曲线上表现为突变陡坎位置,界面之上即为呈反旋回的砂脊沉积(图 5a);另外,在岩芯上也表现为砂岩与泥岩岩性的突变侵蚀接触面(图 5a)。

通过对X井取芯段测井特征(图 5b)观察发现,整个取芯段表现为一段泥岩与上部箱状厚层砂岩的突变面,突变面之上即为潮汐砂脊沉积。而且,在岩芯上,不同期次的砂脊之间,均为底部含有泥砾的侵蚀接触或者是砂泥过渡的侵蚀接触(图 4),表明由于水动力条件的变化,不同时期的砂脊发育。

1.5 重矿物特征潮汐砂脊的形成多为三角洲或河口沉积物,被潮流搬运、淘洗改造并沉积形成的,因而,潮汐砂脊沉积物砂质比较纯净、分选比较好,而且由于沉积物遭受后期改造比较持续,稳定重矿物比较富集。Richard et al.[18]通过对北海East Bank潮汐砂脊上的钻井岩芯分析研究,发现整个取芯由两期潮汐砂脊叠加组成,并通过重矿物分析可知,砂脊发育的层段稳定重矿物含量相对其他深度段要高。

由西湖凹陷平湖组ZTR指数分布图(图 6)(位置见图 1虚线框)可知,凹陷西部的保俶斜坡带,由于靠近海礁凸起等物源区,沉积物搬运距离近,重矿物稳定系数很低;同样,凹陷东侧靠近钓鱼岛隆褶带的地区,也因为东侧物源的存在,ZTR指数相对较低。整个凹陷的ZTR指数呈“中间高、两侧低”的分布规律,相对全凹陷而言,研究区(图 6虚线框)的重矿物稳定系数非常高。这是由于该地区沉积物遭受平湖期潮流作用再搬运及分选、改造,潮汐砂脊发育,从而使得重矿物局部富集,ZTR指数增高。

|

| 图 6 西湖凹陷平湖组陆源重矿物ZTR指数平面分布图 Figure 6 ZTR distribution contour of Pinghu Formation in Xihu depression |

研究区沉积体在平面上呈大规模的条带状特殊地貌特征;垂向上呈典型的反旋回,旋回顶部发育板状交错层理、冲刷面等反映强水动力的沉积构造,旋回下部细粒沉积中则发育潮汐层理、生物扰动等沉积构造;测井曲线上,沉积体底部为突变界面,并且重矿物相对富集。综合以上研究,认为西湖凹陷平湖组发育潮汐砂脊沉积体系。

西湖凹陷平湖组潮控三角洲发育,并且在潮控三角洲分流河道下游主要底形是平行于河道走向排列的线状砂脊。研究区内的大规模条带状沉积体是不是潮控三角洲线状砂脊呢?由于西湖凹陷西侧斜坡物源大多来自海礁隆起等,若研究区内砂脊为潮汐三角洲前端线状砂脊,其走向应为近似延物源方向的西北—东南走向,但是由研究区地震振幅平面图(图 3)可知,砂脊大体呈东北—西南走向,若为线状砂脊,则与现实资料不符。并且,考虑到潮控三角洲为破坏性三角洲,而砂脊发育的位置基本位于西湖凹陷中心(图 1),潮控三角洲很难进积延伸至此。综合之上两方面考虑,认为研究区内发育潮汐砂脊体系,而非潮控三角洲。

2 潮汐砂脊的识别意义 2.1 油气地质意义潮汐砂脊是三角洲前缘及陆架上的沉积物,在强烈的潮流作用下发生再次搬运、沉积形成的条带状砂体,物性及成熟度高、分布范围广,是良好的油气储集相带。西湖凹陷平湖组的潮汐砂脊形成于半封闭海湾的背景下,主要与陆架泥相伴生。因此,砂质纯、含砂量高的砂脊与周围的陆架细粒沉积构成极好的储盖组合,可以作为良好的岩性油气藏勘探目标。目前X井平上段潮汐砂脊砂体中已发现良好的气测显示,爪哇海砂脊中也钻遇9 m极好的储层并有油气发现[13]。

2.2 古地理意义水动力条件对于沉积物的搬运及沉积具有重要的影响,潮汐砂脊主要受潮流水动力的影响,平湖组潮汐砂脊比较发育,反映了平湖期潮流水动力比较强。而潮流水动力的变化,对西湖凹陷不同时期的古地理特征恢复有一定的借鉴意义。

西湖凹陷平湖组沉积之前的裂陷期,盆地隆洼相间并且与南部海域沟通不畅,因此,西湖凹陷内部潮流等海流动力不强,对于沉积物的改造及再次搬运沉积等的影响很小,因此,平湖组之前,陆架砂脊不发育。而在平湖期,随着盆地拗陷作用的加强,西湖凹陷与南部海域沟通良好,沿岸潮流水动力增强,三角洲前缘沉积物遭受强烈改造并再搬运,形成大规模的陆架砂脊体系。另外,由于潮流往复作用,潮汐砂脊沙体近平行于潮流的主要流向,因此,砂脊脊线的走向及砂脊群的展布,对于判断古潮流流向也具有一定的参考作用。

3 结论(1) 西湖凹陷平湖组研究区内,地震振幅平面图上呈大规模的条带状特殊地貌特征;岩芯观察发现,垂向上呈典型的反旋回特征;旋回顶部发育板状交错层理、冲刷面等反映强水动力的沉积构造,旋回下部细粒沉积中则发育潮汐层理、生物扰动等沉积构造;GR测井曲线上,沉积体底部为突变界面,并且在研究区内,重矿物相对富集。综合上述地震、测井及岩芯等多种资料,研究认为西湖凹陷平湖组发育潮汐砂脊沉积体系。

(2) 西湖凹陷平湖组潮汐砂脊的识别为东海油气的精细勘探提供了沉积学指导。

(3) 西湖凹陷平湖组潮汐砂脊的发育程度反映了当时凹陷内潮流水动力的情况,进而可以推测凹陷与南部广海的沟通情况,对恢复当时古地理具有一定的参考意义。

| [1] | 武法东, 苏新, 周平, 等. 东海陆架盆地下第三系高频层序分析[J]. 地质论评, 2001 , 47 (1) : 47 –52. [ Wu Fadong, Su Xin, Zhou Ping, et al. Analysis of Paleogene high-frequency sequences in the East China Sea shelf basin[J]. Geological Review, 2001 , 47 (1) : 47 –52. ] |

| [2] | 王果寿, 周卓明, 肖朝辉, 等. 西湖凹陷春晓区带下第三系平湖组、花港组沉积特征[J]. 石油与天然气地质, 2002 , 23 (3) : 257 –261, 265. [ Wang Guoshou, Zhou Zhuoming, Xiao Chaohui, et al. Sedimentary characteristics of Eogene Pinghu Formation and Huagang Formation in Chunxiao zone of Xihu Lake depression[J]. Oil & Gas Geology, 2002 , 23 (3) : 257 –261, 265. ] |

| [3] | 陈琳琳. 东海西湖凹陷平湖组沉积环境演化[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1998 , 18 (4) : 69 –78. [ Chen Linlin. Depositional environment evolution of Pinghu Formation in Xihu depression, the East China Sea[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1998 , 18 (4) : 69 –78. ] |

| [4] | 刘成鑫. 东海平湖油气田平湖组沉积相研究[J]. 海洋石油, 2010 , 30 (2) : 9 –13. [ Liu Chengxin. Study on sedimentary facies for Pinghu Formation in Pinghu oil and gas field in East China Sea Basin[J]. Offshore Oil, 2010 , 30 (2) : 9 –13. ] |

| [5] | Stride A H. Offshore tidal deposits:sand sheet and sand bank facies[M]//Stride A H. Offshore Tidal Sands:Processes and Deposits. Netherlands:Springer, 1982:95-125. |

| [6] | Berne S, Lericolais G, Marsset T, et al. Erosional offshore sand ridges and lowstand shorefacies; examples from tide-and wave-dominated environments of France[J]. Journal of Sedimentary Research, 1998 , 68 (4) : 540 –555. DOI: 10.2110/jsr.68.540 |

| [7] | Reynaud J Y, Tessier B, Proust J N, et al. Eustatic and hydrodynamic controls on the architecture of a deep shelf sand bank (Celtic Sea)[J]. Sedimentology, 1999 , 46 (4) : 703 –721. DOI: 10.1046/j.1365-3091.1999.00244.x |

| [8] | Twichell D C. Bedform distribution and inferred sand transport on Georges Bank, United States Atlantic Continental Shelf[J]. Sedimentology, 1983 , 30 (5) : 695 –710. DOI: 10.1111/sed.1983.30.issue-5 |

| [9] | Dalrymple R W, Legresley E M, Fader G B J, et al. The western Grand Banks of Newfoundland:transgressive Holocene sedimentation under the combined influence of waves and currents[J]. Marine Geology, 1992 , 105 (1/2/3/4) : 95 –118. |

| [10] | 刘振夏, 余华, 熊应乾, 等. 东海和凯尔特海潮流沙脊的对比研究[J]. 海洋科学进展, 2005 , 23 (1) : 35 –42. [ Liu Zhenxia, Yu Hua, Xiong Yingqian, et al. A comparative study on tidal sand ridges in the East China Sea and Celtic Sea[J]. Advances in Marine Science, 2005 , 23 (1) : 35 –42. ] |

| [11] | Yang Changshu. Active, moribund and buried tidal sand ridges in the east China Sea and the Southern Yellow Sea[J]. Marine Geology, 1989 , 88 (1/2) : 97 –116. |

| [12] | Liu Zhenxia, Xia Dongxing, Berne S, et al. Tidal deposition systems of China's continental shelf, with special reference to the eastern Bohai Sea[J]. Marine Geology, 1998 , 145 (3/4) : 225 –253. |

| [13] | Posamentier H W. Ancient shelf ridges-A potentially significant component of the transgressive systems tract:Case study from offshore northwest Java[J]. AAPG Bulletin, 2002 , 86 (1) : 75 –106. |

| [14] | Yin Yong, Zou Xinqin, Zhu Dakui, et al. Sedimentary facies of the central part of radial tidal sand ridge system of the eastern China coast[J]. Frontiers of Earth Science, 2008 , 2 (4) : 408 –417. DOI: 10.1007/s11707-008-0053-6 |

| [15] | 阮伟, 黄洁. 潮流沙脊和沙波沉积结构特征——以西班牙东北部比利牛斯前陆盆地Roda砂岩组为例[J]. 沉积学报, 2010 , 28 (1) : 118 –127. [ Ruan Wei, Huang Jie. Sedimentary architecture characteristics of tidal bars and dunes:An example from Roda sandstone in Pyrenean foreland basin, NE Spain[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2010 , 28 (1) : 118 –127. ] |

| [16] | Swift D J P, Field M E. Evolution of a classic sand ridge field:Maryland sector, North American inner shelf[J]. Sedimentology, 1981 , 28 (4) : 461 –482. DOI: 10.1111/sed.1981.28.issue-4 |

| [17] | Berné S, Vagner P, Guichard F, et al. Pleistocene forced regressions and tidal sand ridges in the East China Sea[J]. Marine Geology, 2002 , 188 (3/4) : 293 –315. |

| [18] | Davis R A Jr, Balson P S. Stratigraphy of a north sea tidal sand ridge[J]. Journal of Sedimentary Petrology, 1992 , 62 (1) : 116 –121. |

2016, Vol. 34

2016, Vol. 34