扩展功能

文章信息

- 罗启后

- LUO QiHou

- 再论水进型三角洲——兼论四川盆地须家河组巨厚砂层成因

- Further Discussion on Water-transgression Delta: Genesis of great thickness large distributed sandstone of Xujiahe Formation in Sichuan Basin

- 沉积学报, 2015, 33(5): 845-854

- ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2015, 33(5): 845-854

- 10.14027/j.cnki.cjxb.2015.05.001

-

文章历史

- 收稿日期: 2014-05-15

- 收修改稿日期: 2014-07-02

上世纪80年代初,笔者曾在当时的石油系统辽河沉积相学术讨论会上作了《水进河床充填砂体在古代沉积中的发现》的发言,引起了与会大多数代表的热烈讨论。该发言内容当即被参会的刚成立不久的《沉积学报》编委会的编委们选出,遂整理成《水进河床充填砂体在古代沉积中的发现——试论水进型三角洲》一文,发表于该刊1983年第一卷第三期。迄今30余年过去了,以水进河床充填砂体为典型代表性微相的水进型三角洲模式并未引起足够重视,相反,而水下分流河道(“陆上分支河道的水下延伸部分”[1])砂却被广泛应用。30多年来,笔者一直在关注这一问题,思考并留意观察着河湖(海)交汇地带形成的下粗上细的正粒度韵律砂体,究竟是入湖(海)河流所携砂泥向水下延伸后在水下沉积形成的,还是随着湖(海)水面逐渐上升淹没节节向陆地方向后退的河口在原河床地区形成的?思考、观察、借鉴有关研究成果表明,笔者认为后一种模式即形成为水进河床充填砂体的认识更具说明力。本文再次将笔者所建立的水进河床充填砂体微相及相应的水进型三角洲模式和新获得的众多证据向学界推介,以期引起足够重视,促使沉积学研究更深入一步。

1 “水进型三角洲”的缘起及“水下分流河道”概念的误用

水进型沉积早在笔者于学术会议发言之前就有不少研究者进行研究。中山大学在七十年代研究珠江三角洲时就发现了水进型沉积(曾与笔者通讯交流);1980年,笔者专门前往上海同济大学听了李从先教授特为研究生开设的三角洲沉积的课程,主要涉及到他们研究长江三角洲现代沉积的认识,其中很重要的一个成果是发现了在该三角洲前缘有一套厚达数米的下粗上细的正粒度韵律砂体,他将其命名为“海进河床充填砂体”。这些正粒序砂体经研究证实,是距今约7 500年以来全球海平面上升期间,海水逐渐往陆地方向进侵,长江携带来的沉积物逐渐往陆地方向退积形成的。闵秋宝和汪品先[2],用极其丰富的微体古生物化石在纵横向上的变化和分布表明,上海地区第四纪期间迄今已发现有四次海进,由早至晚逐渐加强,以晚更新世中期最强。

在“海进河床充填砂体”模式的启发下,联系到四川盆地中西部的须家河组总是三套巨厚砂岩(须二、四、六段)与三套泥页岩(须一、三、五段)间互,其中,须二+三段、须四+五段各组成一个下粗(砂)上细(泥)的正粒度韵律,并且泥页岩段由岩性(大套泥页岩,且夹有大套灰岩)、化石(含大量淡水—半咸水小型双壳类化石和介形虫,须一段还普遍见到含各门类海相化石)等组成,综合看来,多属湖泊相(须一段为海陆交互相);其下伏大套砂岩既无典型的河流相特征(冲刷充填作用不明显,层理不甚发育等),也不像传统的三角洲前缘河口坝、远砂坝沉积(无明显的反粒度韵律和湖、海相底积层等),砂岩往上变到泥岩也多是逐渐过渡的。这种由砂往上渐变为湖泊泥的沉积序列是怎样形成的?笔者认为用水进期的河床充填模式可很好地解释这一现象。鉴于既有海进河床充填砂体,也有河湖交汇地带的湖水水进期河床充填沉积,故而将这类沉积统称为“水进河床充填砂体”[3]。在此基础上结合其他现代沉积考察(如河北滦河口、广西南流江、鄱阳湖赣江三角洲等)资料及前人大量三角洲沉积研究成果[4, 5, 6],提出了“水进型三角洲”的概念(模式),以区别于传统意义上的三角洲(如吉尔伯特型或密西西比型三角洲)沉积模式。

实际上,参加80年代初辽河沉积相学术研讨会的大庆油田代表、沉积研究专家蔺毓秀也持类似的观点。据笔者与她在沉积相方面的研究资料交换中以及笔者在大庆油田短期工作所查阅的沉积相研究论文、内部研究报告和油田勘探规划、部署等文件中,都使用了“水进型三角洲”这一概念。然而,对水进型三角洲的微相他们称之为“水下分流河道砂”。据相关文献分析,其含意是说水进期在河口地区河道中的沉积,但后来被引用为是河流入湖后继续向前延伸至水下形成的沉积,笔者认为这是一种误用,发展到后来甚至被滥用。

2 水进型三角洲及其微相(水进河床充填砂体)的概念

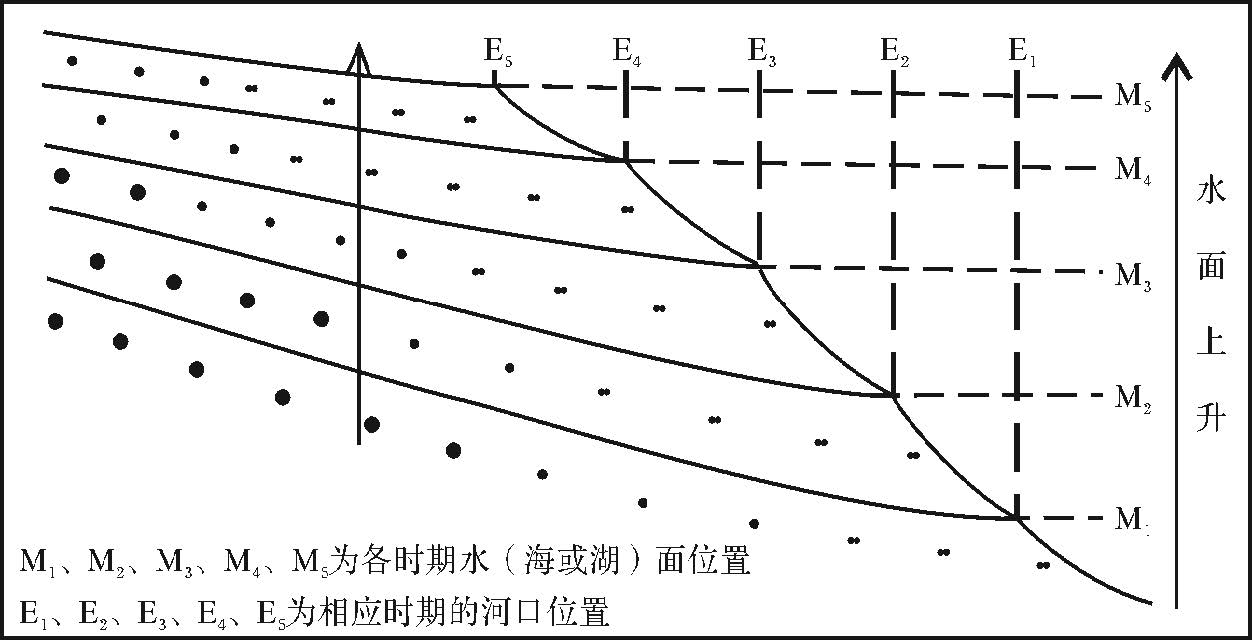

所谓水进河床充填砂体,是指当水盆(湖和海)水面不断上升,河流所携沉积物在河湖(海)交汇地带沉积下来,并逐渐往陆地方向退积,在其有效沉积率小于水面上升速度的条件下,形成粒度下粗上细的正粒序砂体、其上为湖泊或海相沉积所覆盖的一套陆上和水下连续沉积体[3](图 1)。 因其也符合多数学者对三角洲的定义:“主要由于河流流入蓄水盆地而沉积在水体(海洋或湖泊)中的陆上和水下连续沉积体”(莫尔和阿斯奎兹,1971)或“在河流与海洋或湖泊的汇合处沉积成的锥形大沉积体”[7],故将其也列入三角洲沉积的范畴。为与经典的三角洲相区别,特将以主要发育水进河床充填砂体微相的三角洲称为“水进型”(即“退积型”)三角洲,而将密西西比或吉尔伯特等主要发育下细上粗的河口坝与远砂坝微相的三角洲称为“水退型”(即 “进积型”)三角洲。

|

| 图 1 水进河床砂体发育过程示意图(据李从先,1979) Fig. 1 Schematic diagram showing the developing process of water-transgression caused filling sand-bodies (after Li,1979) |

水进型三角洲最典型的微相就是水进河床充填砂体(可简称为水进河床砂),也是该型三角洲目前明确的唯一微相类型。推测与其伴生的微相可能有滨浅湖(海)滩、坝砂和滨浅湖泥,以及三角洲平原分支间滩(湾)粉砂、泥或沼泽。由于河水进入水盆后,受湖、海水顶托,所携沉积物一部分在河口地区堆积,也必然有一部分在湖(海)流和波浪的作用下,带至河口两側的地区堆积。现代沉积考察已经证实了这一点(后文详述)。

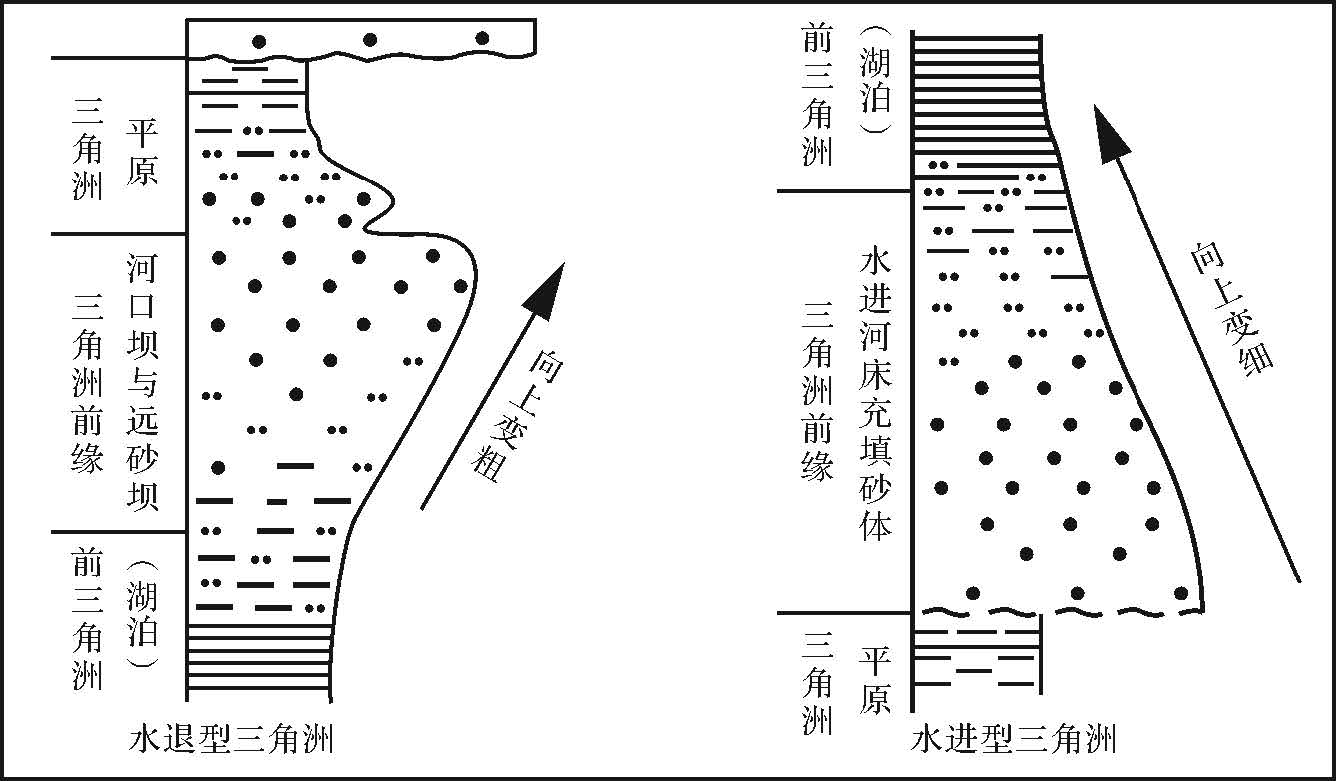

与传统的水退型(进积型)三角洲相同,水进型(退积型)三角洲也具有三层、三带结构,即纵向上可分出底积、前积、顶积三个层,平面上可划分出三角洲平原、三角洲前缘和前三角洲三个带(或称三个亚相)。但三角洲前缘亚相的微相是下粗上细的水进河床充填砂体,而不是下细上粗的河口坝砂,这是两种类型三角洲的本质不同之处。其余两种亚相即前三角洲与三角洲平原亚相的特征两类三角洲无明显差异,仅在发育地区或迁移方向上有所不同。另外,水进型三角洲的三层结构在垂向上的排序与水退型三角洲恰恰相反:其底部为陆相层、陆上河流(冲积平原或三角洲平原)沉积或侵蚀面,也可以是水退型三角洲前缘的河口坝;中部为退积层水进河床砂;顶部为前三角洲(湖、海相)泥(图 2)。

|

| 图 2 水退型与水进型三角洲三层结构的比较 Fig. 2 Comparison of the stucture of the water-transgression and regression |

当然,粒度下粗上细的正韵律砂体广泛存在,特别是在河流沉积中比比皆是,即使在水退型(进积型)三角洲发育过程中,当湖(海)水面稳定但沉积速率变小(可容纳空间相对增大)时也可能形成下粗上细的正粒度韵律砂体,但前者的上覆层是三角洲平原或冲积平原沉积,水进河床砂的上覆层却是湖泊或海相沉积,二者不可混同,也不会混同。至于后者,出现这种现象的机率相对较少,不及水面升降来得频繁。而且这己处于一种相对水进的状况,也可以将其置于水进型三角洲范畴中。

3 水下分流河道基本不存在,应以水进河床来取代

石良等[8]提出:“古代辫状河三角洲沉积在我国准噶尔盆地、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地、柴达木盆地、渤海湾盆地、四川盆地、松辽盆地等广泛发育,并形成了重要油气田。前人对古代辫状河三角洲进行了大量研究,但关于现代湖泊辫状河三角洲的研究却很少。古代辫状河三角洲研究最大的缺点是地层精细对比以及微相解释的正确性难以保证,由此建立的沉积模式的正确性难以保证。要真正掌握、理解辫状河三角洲沉积模式,需从现代实例研究入手,“现在是过去的钥匙””。这段话明确提示,要正确地建立一个古代沉积模式首先要找出现代沉积的实例,“将今论古”是地质研究中的一条至理法则。

石良等[8]通过对岱海现代沉积的详细考察,明确否定了水下分流河道的存在。文中在分析水下分流河道时提到:“教科书上,三角洲经典的沉积模式中,三角洲前缘发育水下分流河道。在许多关于三角洲的文献和研究报告中,沉积微相图上的水下分流河道延伸数千米甚至几十千米。”“但金振奎等根据水槽实验、现代沉积考察和理论分析认为,湖泊三角洲前缘中不发育水下分流河道,三角洲平原上的分流河道一延伸到湖平面处就消失了[9]。岱海周边的辫状河和曲流河三角洲前缘,都没有水下分流河道(图 3),进一步证实了这一观点。三角洲平原上的分流河道向湖岸逐渐变浅,一到达湖岸线便消失,其末端呈喇叭状向湖撒开。”。

|

| 图 3 内蒙古岱海卫星照片(附沉积相分区) Fig. 3 The satellite image of Daihai Lake in inner Mongolia(after Shi,et al.,2014) |

从图 3可看出,岱海西北侧的山较高、坡度较大,假如分流河道真能延伸到水下一段距离而形成水下分流河道砂的话,那么这里应该是最有条件发育此类沉积的区域,但考察结果并没有发现。

除石良等人的考察外,此前还有于兴河等[10],陈彬滔等[11]先后考察了岱海陡岸与缓岸的河流—三角洲沉积,前者主要从储层分布与不同相带储集性能变化(储层的非均质性)的角度进行研究,后者则 重点调查了不同性质的水流(顺坡流与沿坡流)对沉积的影响。他们研究结果的一个共同点就是均未提到有“水下分流河道沉积”,而且均认为在缓坡一侧的三角洲前缘由于湖水的波浪作用较强并沿湖岸运动(沿坡流),使河流带来的砂泥主要沉积在沿坡流的下游方向,形成砂咀或席状砂;陡岸河流作用(顺坡流)较强,在入湖处形成以反粒度韵律为特征的多期河口坝砂叠加,至三角洲前缘斜坡带因波浪作用较强,砂体则平行岸线展布,因此,再往河口坝之外的湖盆方向均未见到有河流延伸至水下形成的沉积。

实际上,不仅岱海中未发现水下分流河道沉积,其他许多大江、大河入海或入湖处也未见水下分流河道沉积存在。前文所述的长江三角洲现代沉积考察结果如此[12],云南洱海西侧十八条冲沟激流式的溪流入洱海处考察结果亦同(图 4A~D)。据卫星照片观察(图 4E~H,截自谷歌地图),珠江、黄河入海处,新疆蔫耆开都河流入我国内陆最大的淡水湖博斯腾湖处、非洲最大的河流尼罗河入海处等等全球许多大江大河入海或入湖处,均未见有分支河道伸入水面下而形成水下分流河道沉积的迹象。

|

|

图 4 卫星照片表明江河入海、入湖处未见水下分流河道 A.珠江口;B.黄河口;C.长江口:D.长江现代三角洲;E.洱海西侧系列河口;F.洱海现代沉积分布;G.新疆博斯腾湖开都河口; H.非洲尼罗河口 Fig. 4 The satellite images are showing that the rivers into sea or lake,not seen underwater distributary channel A. Pearl River estuary; B. Yellow River estuary; C. Changjiang estuary; D. Changjiang modern-delta; E. a series estuary in the west said of Erhai; F. modern deposition distribution of Erhai; G. Bosten lake Kaidu estuary,in Xinjiang; H. Nile estuary,Africa |

有持存在水下分流河道观点的学者以美国的密西西比河为例来说明有水下分流河道的存在。对此,笔者再次仔细地观察了该河口的卫星照片(图 5),并进一步深入分析了密西西比三角洲的研究成果,发现这里最长的一条主分流河道(靠南侧的一条)似乎是进入了水下后又延伸了几千米。事实上,这条隐约见到的“河道”为一个快速向海中推进的河口砂坝形成的砂带。这里的沉积仍是一个下细上粗的反粒度韵律河口坝砂体。之所以推进较快,是因为这里“海浪、潮流和沿岸海流弱”[4]。该三角洲的其他分流河口则多是延伸较短、略呈朵状的河口坝砂。因此,密西西比河三角洲仍然是一个典型的前积型(传统的或水退型的)三角洲,并无水下分流河道砂之类的沉积存在。

|

| 图 5 密西西比河三角洲(卫星照片)(右侧是该三角洲纵向剖面) Fig. 5 Mississppi delta (satellite image) (the right picture is the delta section ) |

从卫星照片上看,最似有“水下分流河道”发育的江西鄱阳湖(图 6右),但据邹才能等[13]研究,貌似水下分流河道分布的区域仍属三角洲平原,他将其划归为三角洲下游平原(图 6左),并称这些分支河道为“末端分支河道”,由此再往湖泊方向则未见任何河流沉积的迹象。图 6右反映的是洪水期被淹没了的三角洲下游平原的情况,此时该平原上原有的分支河道及其间湾(滩)、沼泽等均被淹没到水下,但河道仍清晰可见,不过并未伸入到该平原之外的湖泊中,表明这些分支河道不是在河水牵引流动能影响下使河道延伸到了湖泊的水下,而是因洪水期水面上升淹没了陆上分支河道。本区沉积的早中期为一套自下而上由砂砾逐渐变细为湖相泥的正韵律沉积,晚期则由湖相泥略变粗为三角洲前缘的泥质粉砂,形成一个小规模的反韵律沉积[3]。 这一沉积特征正好与上文文献中鄱阳湖形成发展史相对应:新构造运动和长江洪水位上升使赣江古河道逐渐扩展成湖,而近现代赣江(也包括抚河、信江、修水等河流)三角洲逐渐前积己使三角洲平原大面积分布,湖水面积显著减少。在湖泊形成发展、湖水面上升期形成了正韵律的水进河床沉积,湖泊萎缩期形成了反韵律—正韵律的三角洲前缘—平原沉积。

|

| 图 6 鄱阳湖枯水期(左)洪水期(右)沉积环境遥感图(据邹才能等,2008) Fig. 6 Remote sensing image showing sedimentary environment change from dry season (left) to flood period (right) in Poyang Lake (after Zou,et al.,2008) |

上述一系列事实表明,所谓三角洲前缘水下分流河道沉积实际上基本是不存在的,无论是湖泊或海洋,淡水或咸水,河流大或小均是如此,因此也就不宜在研究古代沉积时套用这个模式。

但是,古代河湖(海)交汇地带的沉积中也确实并且常常有下粗上细颇似河道沉积的砂体存在,其上为湖或海相沉积所覆盖,这类沉积便是本文论述和推介的“水进河床充填砂体”。现有的教科书、专著、论文和研究报告中普遍使用的“水下分流河道砂”与笔者所称“水进河床充填砂”可能系同一客观实体,但二者的形成机理迥然不同,二者的名称是不能混同的。

既然水进河床充填砂体无论是现代沉积中还是古代沉积中均是客观存在的,而且相当普遍,那么,无容置疑,水进型三角洲也必然是一个客观存在的实体。

4 旋回地层学和层序地层学为水进型沉积提供了理论支撑

旋回地层学是一门较古老的地质学分科,是地质工作者普遍认同的经典理论,地层发育既有由下到上粒度变细的正旋回,也有由细变粗的反旋回,一正一反合起来即为一个完整的旋回。通常认为正旋回反映水进,反旋回反映水退。故反旋回常出现在水退型三角洲前缘的河口坝与远砂坝沉积中,而正旋回除了在河流沉积中出现外,在水进型三角洲前缘沉积中也常常出现,因此旋回地层学为水进型沉积提供了理论支撑。

众所周知,层序地层学在应用中常划分出超短期(相当于准层序或米级旋回)、短期(层序组)、中期(体系域)和长期(层序)旋回[14],甚至还有超层序(包括几个层序)和巨层序(包括几个超层序)之分。不论短期还是长期,它们的共同点是均具旋回性。以一个层序(长期旋回)来说,它一般包括水进和高水位两个体系域,有的还发育一个低位体系域,共同组成一个完整的旋回,反映一个水盆地从发生、发展到接近消亡的过程。其中的水进体系域顾名思义,它表明水盆地在这个时期的水面主要是一直上升的,上升到最高后(最大海泛或湖泛面)开始下降,进入高位域发展阶段。在水进体系域发育阶段,总的是形成一个下粗上细的正粒序(如是海相则可能是由浅水形成的颗粒灰岩到较深水形成的泥晶灰岩、泥灰岩或泥岩)沉积体,如果细分(高分辨率层序地层学),还可划出多个小的反映水面以升为主的下粗上细正旋回、间夹短暂水面下降形成的下细上粗反旋回。同样,在高位体系域中,主要是形成反映水面逐渐下降的下细上粗反韵律,但有时也夹反映水面短暂上升的正韵律。

既然层序地层学将水盆地水面的升降论述得如此清楚,那么处于水盆地边缘的河口地带怎会不受水面升降的影响呢!当水面上升期,海水或湖水无疑要通过河口向陆地方向进侵,从而形成下粗上细的正粒序砂体,此即水进河床砂。因此,层序地层学理论也为水进型三角洲的存在提供了理论支撑。

5 三角洲平原与前缘各类砂体叠加、河道迁移摆动、多个三角洲拼接,造成了四川盆地中西部须二、须四巨厚砂层的大面积分布

关于四川盆地须家河组几套巨厚砂层广泛分布的问题,应用水进、水退,河流、三角洲迁移和发育多河流系统的观点来解释,基本能够自圆其说,也能令人大体信服。

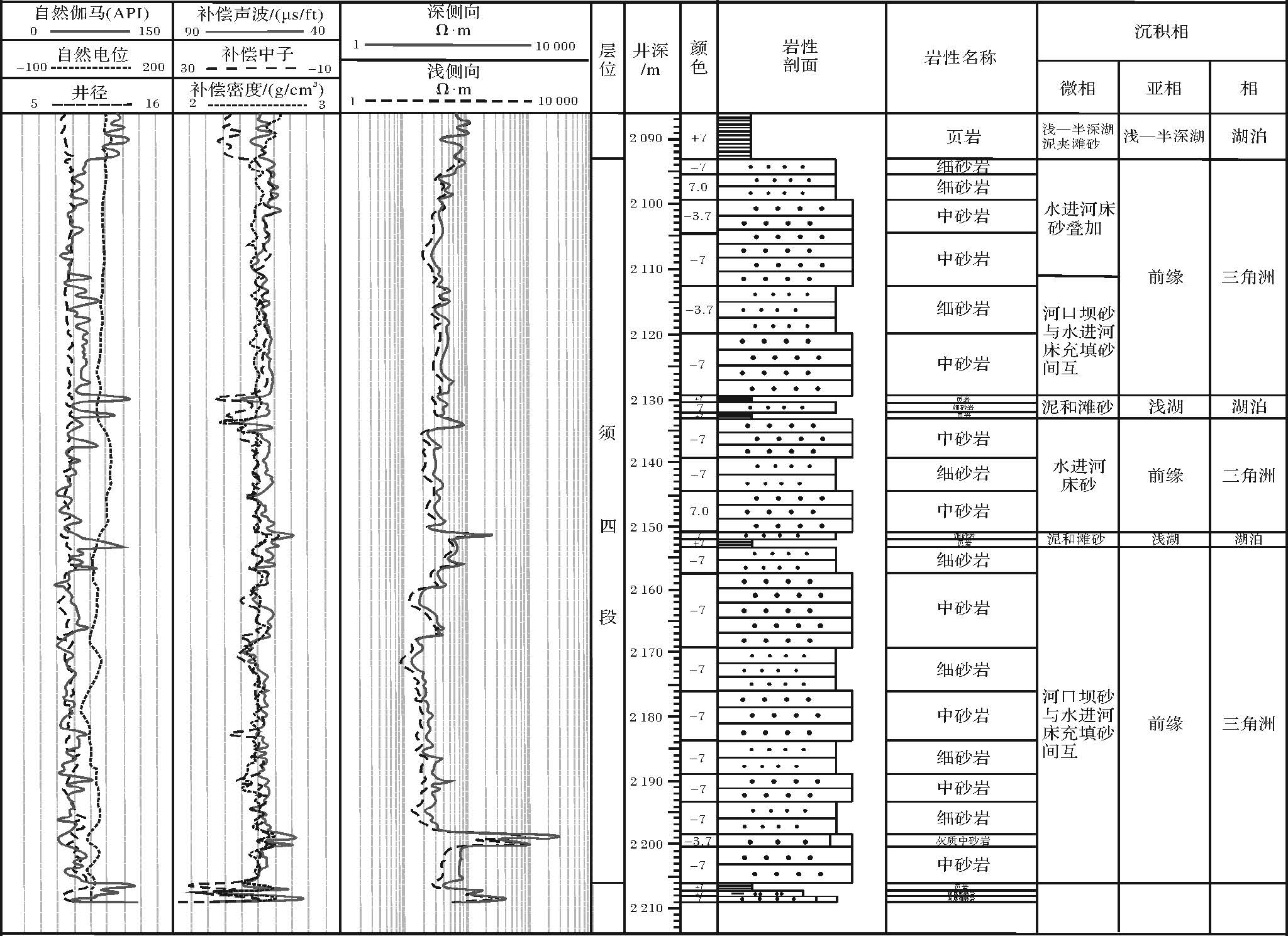

四川盆地中西部须家河组须二、须四(包括部分地区的须六)段砂岩有许多学者都作过研究,除个别学者认为全属海相沉积[15]外,多数研究者的认识[16, 17, 18]基本倾向于一致,认为主要属三角洲—滨浅湖滩坝沉积。从河湖交汇地带的钻井剖面来看(图 7),该段砂岩粗细间互(粒度由薄片鉴定确定),伽马曲线也为钟形和倒钟形组成(由于刻度区间较大,达1~300 API,变化趋势不是很明显,但可分出钟形和倒钟形无疑)。再结合该段砂岩的其他特征与区域上地质资料分析,认为岳101-H1井须四段为三角洲前缘沉积,系河口坝砂与水进河床砂间夹少量浅湖泥反复叠加而成,故形成了巨厚的砂层。由于该地区地形平缓(整个川中地区基本均是如此),微弱的水面升降即可在顺河方向影响很长距离;在横向上,河流也易于改道、摆动。同时河流还不只一条,据笔者的研究,水盆地四周至少发育有10条以上的河流,它们分别在川中中西部至川西区中南部入湖。这样,在各河流形成的三角洲平原分支河道砂、三角洲前缘进退积形成的河口坝砂、水进河床砂、间夹滨浅湖滩坝砂反复叠加,加上河道频繁改道摆动、各三角洲横向拼接,结果便形成了巨厚的、大面积分布的砂体。

|

| 图 7 川中南部岳101-H1井须四段沉积相分析图(钻经本段为直井) Fig. 7 Sedimentary facies analysis of the 4th member of the Xujiahe Formation in Well Yue 101-H1,in south central of Sichuan Basin (vertical well) |

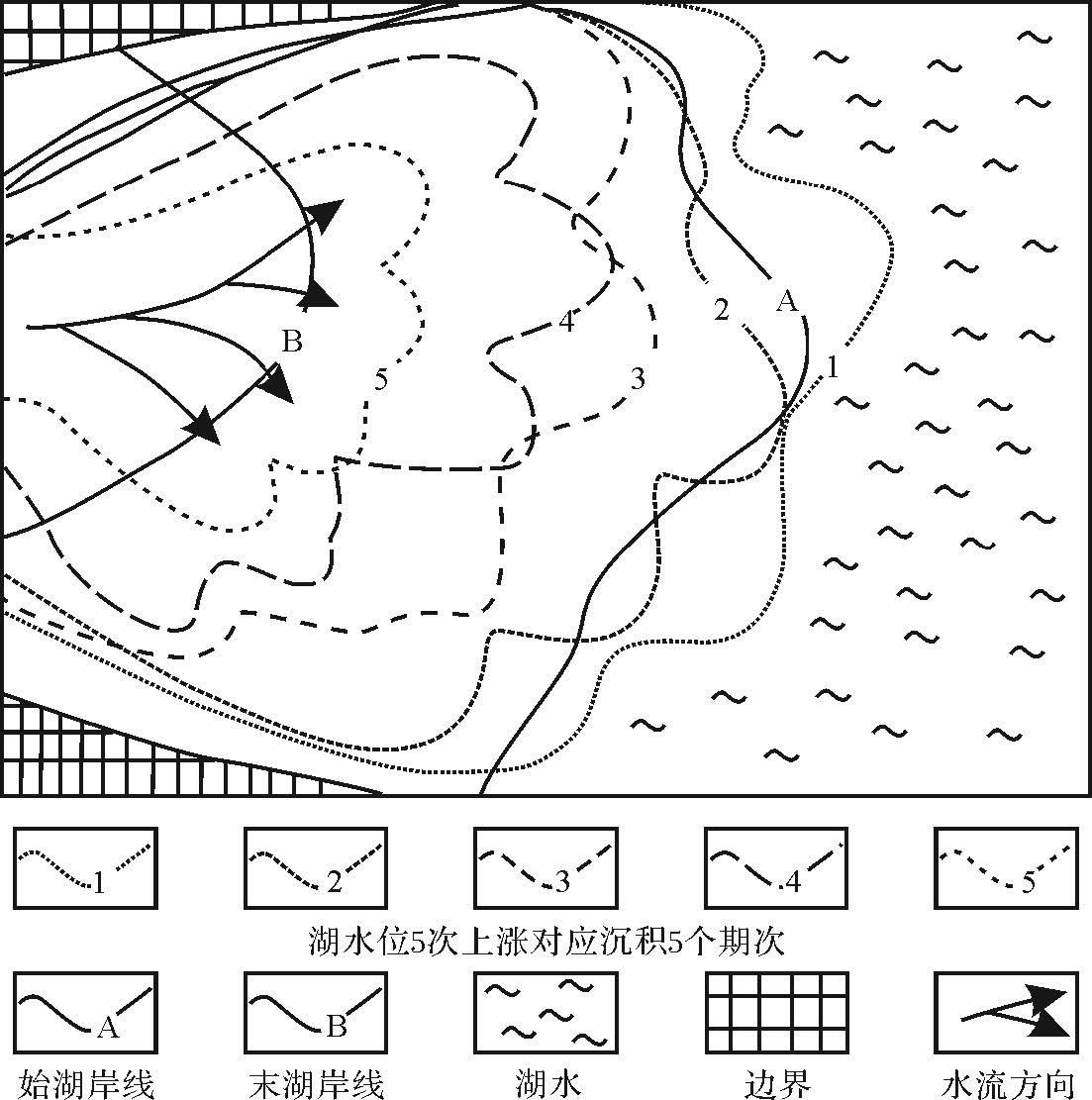

上述分析已得到水槽实验的证实。马晋文等[19]为查明四川盆地须家河组巨厚的大面积分布的砂岩成因机理,针对该组的沉积背景与地质特点,设计了3个物源(3条河流)、6个时期(须一上,须二下、中、上,须三下和上)和三种水面高低(洪水期、平水期和枯水期)情况进行了水槽模拟实验,结果表明,“多期河道不断分汊改道,在侧向上不断迁移,纵向上受湖水位的变化表现为前积和退积,致使砂体在横向和纵向上相互拼接,导致砂岩大面积分布。”其中他总结出的水进期三角洲发育模式(图 8)与本文论述的水进型三角洲完全不谋而合。

|

| 图 8 水进期三角洲发育模式(引自马晋文等,2012) Fig. 8 he growing model of retrograded delta(after Ma,et al.,2012) |

同时,前述邹才能等[13]的观点也可解释大面积分布砂体的成因。在湖盆萎缩期或海平面下降时,随着三角洲的前积,三角洲分流平原上的分支河道要一次又一次地分汊,其前缘也要逐渐往水盆地方向推进,甚至直逼湖盆中心。随着分支河道的多次分汊,横向上的分布范围也要大大扩展,这样必然形成大面积分布的分流河道砂与河口坝、远砂坝砂。如果在此基础上又发生水进,必然有大量的水进河床砂上叠加于河口坝、远砂坝或分流河道砂之上,再反复发生水退水进,结果必然形成不仅分布面积大而且厚度也大的砂体。实际上这种解释与前面的解释思路基本是一致的,只是此处强调了分支河道的多次分汊。

6 水进型三角洲发育的控制因素水进型三角洲发育的基本条件便是水面(湖面或海面)上升,可容纳空间增大。致使水 面上升的因素很多,归纳起来主要有以下几个方面:

6.1 地壳运动从地层与构造研究中可知,地史上曾发生过几次大的波及全球的构造升降运动,此外还有一系列小的、仅影响部分地区的运动或更小更频繁的地壳振荡运动(脉动),这些均可引起水盆地(海或湖)水面的反复升降。层序地层学中可划分出一系列超短期、短期基准面旋回即是证明。当水面明显上升而沉积物供给量基本不变时,河口地区无疑可形成水进型三角洲沉积。

6.2 气候变化地史时期气候的冷暖交替也是影响水盆地水面升降的重要因素之一。闵秋宝等通过上海地区第四纪孢粉分析揭示,冰期气候旋回是控制第四纪海进的主要因素。在间冰期,冰川溶化,海平面上升,长江口形成了水进期沉积。

除了这种大尺度的气候变化外,经常性的洪水对湖泊来说也可能使湖水加深、湖面扩大,湖水往河流上游方向倒灌,从而使河口地区形成水进型沉积。

6.3 特殊地质事件的影响大洋中脊的隆起和扩张,地震垮塌物堵塞湖泊出口,现代兴建的各种大小水库积水期 等等,均可引起水平面上升。此外,地壳不均衡升降,升得慢或降得快的一侧也可形成相对水平面上升。

6.4 地形地貌的影响水盆地的地形较平缓的一侧易受水面上升的影响而形成水进型沉积,而陡岸因岸线进退不明显,形成的沉积是进积型还是退积型可能难以区分。

另外,沿岸地形高差也影响水体的深度和广度,进而影响水进层的发育情况。沿岸地形高差较大时,水进期可能形成较深的水体,但分布范围一般较小;相反,地形平缓,则水体可能较浅,但分布范围大。上海第四纪不同时期的水进层便是这种情况。

6.5 沉积速率与地壳沉降速率的影响当水盆地水面基本保持稳定或升降不很明显时,是形成进积型沉积还是形成退积型或加积型沉积,此时沉积速率便显得很重要,沉积速率大形成进积,速率小则可能形成退积(假水进);如有地壳沉降,则必须仔细分析沉降速率与沉积速率之间关系,当沉积速度超过沉降速度时,可使水深变浅、可容纳空间变小造成水退假象;反之则是水进。

7 结论(1) 据现代沉积考察和古代沉积研究表明,在三角洲前缘不仅发育有前积型的反粒 度韵律河口砂坝与远砂坝砂体,而且也发育退积型的粒度下粗上细正粒度韵律的水进河床充填砂体,即存在水进型三角洲。

(2) 现代沉积考察及众多卫星照片分析表明,河流入湖、入海处均未见水下分流河道发育。因此,无论现代或古代沉积中均基本不存在水下分流河道砂这类微相。

(3) 现代沉积考察、水槽模拟实验以及由旋回地层学、层学地层学等理论分析,河流入湖、入海处广泛存在水进河床充填沉积,发育有水进型三角洲。应以水进河床砂微相取代现有教科书、论文和研究报告中的所谓水下分流河道砂微相。

(4) 三角洲体系在分支河道多次分汊、水进水退和河道来回迁移改道,多个三角洲相互拼接的共同作用下,可形成巨厚的、大面积分布的砂体。

(5) 造成湖泊或海洋水面升降的因素很多,主要有地壳运动、气候变化、特殊地质事件、地形地貌以及沉积与沉降速率的关系等项。

致谢 本文写成后,川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院工程师漆麟帮我清绘了部分图件,并对文字提出了修改意见;马文辛博士帮我写了英文摘要,在此一并表示感谢!

| [1] | 朱筱敏. 沉积岩石学[M]. 4版. 北京:石油工业出版社,2008.[Zhu Xiaomin. Sedimentary Petrology[M]. 4th ed. Beijing: Petroleum Industry Press, 2008.] |

| [2] | 闵秋宝,汪品先.论上海地区的第四纪海进[J]. 同济大学学报:自然科学版,1979(2):109-128.[Min Qiubao, Wang Pinxian. Quaternary transgressions in Shanghai region[J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 1979 (2): 109-128.] |

| [3] | 罗启后. 水进河床充填砂体在古代沉积中的发现-四川盆地中西部上三叠统某些砂体的成因探讨并试论水进型三角洲[J]. 沉积学报,1983,1(3):59-68.[Luo Qihou. Discovery of water-transgression cause filling sand-bodies in ancient sediments-an approach to the genesis of certain Upper Triassic sand-bodies in the middle-western part of the Sichuan Basin and discussion on water-transgression delta[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 1983, 1(3): 59-68.] |

| [4] | 地质部情报研究所情报期刊编辑部. 沉积相模式[M]. 地质科技资料选编(七十),1982.[Journal of Intelligence Information-gathering Editorial Intelligence Institute of Ministry of Geology. Sedimentary Facie Model[M]. Compiliation Data of Geological and Science and Technology Information (Seventy), 1982.] |

| [5] | 斯科特A J,等. 三角洲沉积与油气勘探[M]. 陈景山,陈昌明,译. 北京:石油工业出版社,1981. [Scott A J, et al. Delta Sedimentary and Oil & Gas Exploration[M]. Chen Jingshan, Chen Changming, Trans. Beijing: Petroleum Industry Press, 1981.] |

| [6] | 塞利 R C.地下相分析的概念和分类[M]. 北京:石油工业出版社,1982.[Selley R C. The Concept and Classification of Underground Facies Analysis[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 1982.] |

| [7] | 刘宝珺. 沉积岩石学[M]. 北京:地质出版社,1980.[Liu Baojun. Sedimentary Geology[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1980.] |

| [8] | 石良,金振奎, 李桂仔,等. 内蒙岱海现代辫状河三角洲沉积特征及沉积模式[J]. 天然气工业,2014,34(9):33-39.[Shi Liang, Jin Zhenkui, Li Guizai, et al. Depositional characteristics and models of modern braided river delta in Daihai Lake Inner Mongolia[J]. Natural Gas Industry, 2014, 34(9): 33-39.] |

| [9] | 金振奎,何苗.三角洲沉积模式的新认识[J].新疆石油地质,2011,32(5):443-446.[Jin Zhenkui, He Miao. New understanding of delta depositional mode[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2011,32(5):443-446.] |

| [10] | 于兴河,王德发,郑峻茂,等. 辨状河三角洲砂体特征及砂体展布模型-内蒙古岱海湖现代三角洲沉积考察[J]. 石油学报,1994,15(1):26-37.[Yu Xinghe, Wang Defa, Zheng Junmao, et al. 3-D extension models of braided deltaic sandbody in terrestrial facies-an observation on deposition of modern deltas in Daihai Lake, Inner Mongolia[J]. Acta Petrolei Sinica, 1994, 15(1): 26-37.] |

| [11] | 陈彬滔,于兴河,王天奇,等. 岱海湖盆沿坡流与顺坡流相互作用的沉积响应[J]. 地球科学,2014,39(4):399-410.[Chen Bintao, Yu Xinghe, Wang Tianqi, et al. Sedimentary response to interaction between alongslope and downslope currents in Daihai Lake,North China[J].Earth Science, 2014, 39(4): 399-410.] |

| [12] | 李从先,王靖泰,李萍. 长江三角洲沉积相的初步研究[J]. 同济大学学报:自然科学版,1979(2):1-14.[Li Congxian, Wang Jingtai, Li Ping. Preliminary study on sedimentary facies and sequence of the Yangtze delta[J]. Journal of Tongji University: Natural Science, 1979 (2): 1-14.] |

| [13] | 邹才能,赵文智,张兴阳,等.大型敞流坳陷湖盆浅水三角洲与湖盆中心砂体的形成与分布[J]. 地质学报,2008,82(6):813-825.[Zou Caineng, Zhao Wenzhi, Zhang Xingyang, et al. Formation and distribution of shallow-water deltas and central-basin sandbodies in large open depression lake basins[J]. Acta Geologica Sinica, 2008, 82(6): 813-825.] |

| [14] | 宋万超,刘波,宋新民. 层序地层学概念、原理、方法及应用[M]. 北京:石油工业出版社,2003.[Song Wanchao, Liu Bo, Song Xinmin. Concept, Principle, Method and Application of Sequence Stratigraphy[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2003.] |

| [15] | 赵霞飞,张闻林. 再论四川盆地须家河组的海相潮汐成因-进一步论证与层序分析[J]. 天然气工业,2011,31(9):25-30.[Zhao Xiafei, Zhang Wenlin. A re-discussion on the origins of tidal deposits in the Xujiahe Formation of the Sichuan Basin: further evidence and sequence analysis[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(9): 25-30.] |

| [16] | 罗启后. 对四川盆地上三叠统沉积相的一些认识和思考[J]. 天然气工业,2011,31(9):12-15.[Luo Qihou. Understandings of Upper Triassic sedimentary facies in the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(9): 12-15.] |

| [17] | 郑荣才,戴朝成,罗清林,等. 四川类前陆盆地上三叠统须家河组沉积体系[J]. 天然气工业,2011,31(9):16-24.[Zheng Rongcai, Dai Zhaocheng, Luo Qinglin, et al. Sedimentary system of the Upper Triassic Xujiahe Formation in the Sichuan Forelandoid Basin[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(9): 16-24.] |

| [18] | 蒋裕强,陶艳忠,沈妍斐,等. 对大川中地区上三叠统须家河组二、四、六段砂岩沉积相的再认识[J].天然气工业,2011,31(9):39-50.[Jiang Yuqiang, Tao Yanzhong, Shen Yanfei, et al. A new understanding of sedimentary facies of sandstones in 2nd,4th,and 6th members of the Upper Triassic Xujiahe Formation in the large-scale middle Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2011, 31(9): 39-50.] |

| [19] | 马晋文,刘忠保,尹太举,等. 须家河组沉积模拟实验及大面积砂岩成因机理分析[J]. 沉积学报,2012,30(1):101-110.[Ma Jinwen, Liu Zhongbao, Yin Taiju,et al. Sedimentary simulation of Xujiahe Formation and depositional mechanism of large area sandstone[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2012, 30(1): 101-110.] |

2015, Vol. 33

2015, Vol. 33