扩展功能

文章信息

- 韦成龙, 张珂, 余章馨, 邱燕

- WEI ChengLong, ZHANG Ke, YU ZhangXin, QIU Yan

- 珠江口外海域与珠江三角洲晚更新世以来的地层层序对比

- Correlation of Stratigraphic Sequences between the Pearl River Delta and Its Offshore Continental Shelf since the Late Pleistocene

- 沉积学报, 2015, 33(4): 713-723

- ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2015, 33(4): 713-723

- 10.14027/j.cnki.cjxb.2015.04.010

-

文章历史

- 收稿日期:2014-06-23

- 收修改稿日期:2014-10-20

2. 中山大学地球科学与地质工程学院 广州 510275;

3. 广东省地质过程与矿产资源探查重点实验室 广州 510275

2. Department of Geosciences, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275;

3. Guangdong Key Laboratory of Geological Process and Mineral Resources Exploration, Guangzhou 510275

珠江三角洲是典型的河海交互带及气候变化敏感区。关于气候变化、新构造运动以及海平面变化所引起的岸线进退、沉积环境以及年代划分等问题,历来是学术界诸子百家论证的重点。

20世纪50年代后,大量的钻探和沉积相分析显示,珠江口分别存在更新世和全新世两次海侵,组成了三角洲的主体。黄镇国主编的《珠江三角洲形成发展演变》[1],对三角洲的地层、时代、环境以及形成演化进行了系统论述;曾昭璇[2, 3]从地貌学的角度,认为珠江三角洲属于冲缺三角洲、湾头三角洲;黄玉昆等[4]在对三角洲断裂调查研究的基础上,提出了断块型三角洲的论断,认为珠江三角洲的形成与发育受控于北东、北西以及近东西向三组断裂;三角洲边界为切穿基底的区域性大断裂,三角洲内部隐伏于第四系之下的小断裂则控制着断陷区与断隆区的地貌发育,诸如历史水系改道、沉积层厚度大小和局部沉积序列变化、层状地貌的展布等。陈国能等[5]通过钻孔资料和野外调查,厘定了控制三角洲沉积和发育的断裂框架,包括对狮子洋断裂、白坭—沙湾断裂、西江断裂等断裂的活动特征研究;蓝先洪等[6, 7, 8, 9]进行了大量的沉积地球化学研究,区分海、陆相沉积环境与气候变化的关系;郑卓等[10]利用钻孔高分辨率孢粉恢复古植被,从而揭示古气候变化。王建华等[11]基于高分辨率钻孔取样,使用黏土矿物、沉积粒度等分析方法来探究第四纪沉积特征及其所代表的古环境意义;Zong等[12]通过钻孔和测年对全新世海面变化进行了重建;珠江三角洲的研究程度虽然比较高,但对于珠江三角洲下旋回年代归属尚无共识。黄镇国等、冯炎基等通过对珠江三角洲数百个绝对年代数据的分析总结,认为下旋回沉积物距今4.6~3万年[1, 13];而Yim等[14]、Zong等[12]通过珠江口浅水湾多个钻孔沉积物的光释光、铀系列等测年,认为下旋回沉积物距今达12万年以上。这两种认识时代相差1倍以上,两个时期的海平面高度也有很大不同,势必造成对构造运动过程、幅度和速率的估计相差甚远。如果珠江三角洲的下旋回时代为距今4.6~3万年,为什么在此之前距今12万年左右的更高海面时期反而没有高海面的沉积记录?如果珠江三角洲的下旋回时代为距今12万年左右,这一时代与上旋回全新世1万年之间近10万年的时间间隔里,沉积物又发育在何处?要回答这些问题,显然不能只关注现今的珠江三角洲地区,而需要将目光投向与珠江三角洲相连的南海北部陆架。通过珠江三角洲—南海北部大陆架进行综合对比,追索海陆之间沉积特征的变化以及层序之间的关系,从海陆层序连续而非孤立的角度,揭示海陆进退的序列和影响范围,认识珠江三角洲下旋回沉积的时代,使海陆研究形成接洽,从更广的视角考察中、晚更新世以来南海北部海岸带的海陆演化历史,筛分地动型与水动型海平面变化,使珠江三角洲研究向前推进,是本文的目的所在。 1 地质背景 1.1 珠江三角洲的沉积特征

黄镇国等[1, 15]研究认为,珠江三角洲从下到上可划分为如下沉积层:

(1) 石排组 一般埋深30 m,多为黄灰色砂砾或中粗砂,粗砂成分为石英,分选较差,为河流相沉积,不整合于基岩风化壳之上,植物反映为冷期,为低海面时的沉积。

(2) 西南组 一般埋深25 m,厚5~10 m,为深灰色粉砂质黏土及含砾中粗砂或细砂,以海相沉积为主,间或河流相,分布较广。

(3) 三角组 一般埋深20 m左右,厚5 m左右,以花斑状黏土或砂砾层为特征,花斑状黏土一般发育在西南组之上,砂砾层则为河流相。

(4) 横栏组 一般埋深15 m,厚5~10 m,为深灰色淤泥或淤泥质粉砂及中细砂,以海相为主,少量河流相,平行不整合于花斑状黏土及河流相之上。

(5) 万倾沙组 一般埋深10 m,厚3~5 m,为灰黄色中细砂、砂砾,浅风化黏土及含砂质淤泥,以河流相沉积为主。

(6) 灯笼沙组 一般埋深5 m,南部厚度(5~7 m)大于北部(3~4 m),为深灰色粉砂质淤泥及粉砂质黏土,河海混合相。

上述(1)~(3)层代表下海侵旋回,(4)~(6)层代表上海侵旋回,后者无疑属全新世,但前者的时代归属依然不清。 1.2 南海北部的沉积特征

广州海洋地质调查局在本文测线附近钻有4井,分别为:ZQ1(21°29′38″ N,114°37′23″ E,水深74.4 m,钻深110 m);ZQ2(21°35′28″ N,114°04′35″ E,水深93.8 m,钻深121 m);ZQ3(20°57′02″ N,114°29′52″ E,水深89.6 m,钻深120 m);ZQ4(21°0′23″ N,115°25′23″ E,水深125.8 m,钻深121 m)。通过钻井岩芯的岩相、微古生物、古地磁、同位素测年等分析,将其划分为几个岩石地层单位,自下而上分为:中更新统北卫组,上更新统南卫组,全新统北尖组[16, 24]。

(1) 中更新统北卫组包括了海退—海侵—海退旋回。早期海退由滨岸相和滨海相细砂层组成,含少量有孔虫及介形虫;中期海侵层由灰色黏土质粉砂、粉砂质黏土、绿灰色细砂层组成,含底栖有孔虫;晚期海退存在厚度不等的河床相砾石层或滨海相砂砾层,砾石层为灰黄色、黄褐色细砾,大小一般为3~8 mm,大者达28~30 mm,砾石成分主要为花岗岩、伟晶岩、石英岩等,但含较多的植物碎屑,其与上覆及下伏层均为侵蚀不整合接触。

(2) 上更新统南卫组包括了海侵—海退—海侵—海退2个旋回。早期海侵海相层由灰色黏土质粉砂、粉砂质黏土、细砂等组成,含泥砾、贝壳碎片及底栖和浮游有孔虫;早期海退在4个钻孔中表现均不明显,反映海面下降幅度不大;晚期海侵分布范围争议最大,有学者认为当时海面比现今最少低20 m以上,而有的学者却认为与现今海面相差无几;晚期海退表现在上更新统南卫组顶部,表现为厚度不等的灰黄色—灰色河床砾石层或滨海相含砾砂层、黏土质粉砂层,砾石次圆状,分选好,大小一般为5~8 mm,最大为20 mm,以花岗岩和伟晶岩为主,分布范围很广,向东南方向逐渐过渡到三角洲或滨海相沉积;不含有孔虫及介形虫化石;但却广泛发现冰期低海面标志,诸如水下阶地、沉溺的海滩岩和珊瑚礁等;14C测年结果指示属于末次冰期极盛期大海退时的沉积,按照埋深和钻孔位置的水深推算,海面位置大致位于-130~-150 m左右。

(3) 全新统北尖组代表了冰后期的海侵。 除微体古生物证据外,上述海侵在碳酸钙含量、古盐度和矿物特征等方面也有反映。海侵时,碳酸钙、古盐度增多,矿物中的海绿石、自生黄铁矿增加。而海退时,碳酸钙和古盐度含量减少或完全缺失。但褐铁矿含量则增加。

把上述海侵—海退旋回、已知同位素年代与深海氧同位素阶段对比如下表 1。

| 时代 | 分组 | 沉积环境 | 简要特征 | 深海氧同位素 |

| 全新世 | 北尖组 | 海侵 | 冰后期海侵 | MIS1 |

| 晚更新世 | 南卫组 | 海退 | 末次冰期极盛期大海退,低海面标志明显 | MIS2 |

| 海侵 | 海面比现今低 | MIS3 | ||

| 海退 | 海面下降幅度较小,范围较局限 | MIS4 | ||

| 海侵 | 黏土为主,含浮游和底栖有孔虫 | MIS5 | ||

| 中更新世 | 北卫组 | 海退 | 河流及滨海砾石发育 | MIS6 |

| 海侵 | 黏土沉积为主,含底栖有孔虫 | MIS7 | ||

| 海退 | 滨海及滨岸沉积特征 | MIS8 |

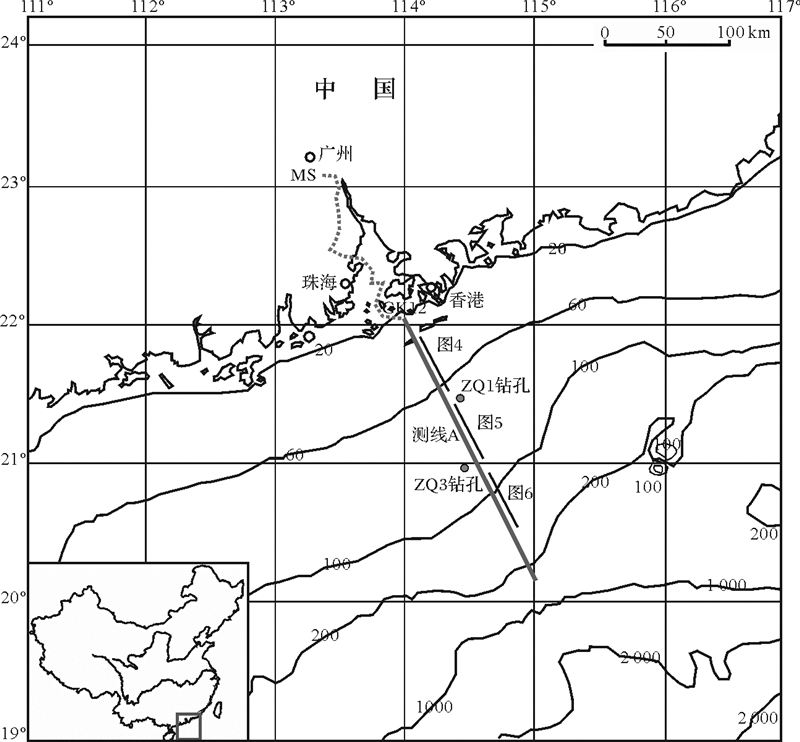

用于本次研究的单道地震测线A,位于珠江口外香港岛西南面25 km处,以149°方位往外延伸至水深320 m范围,总长度240 km,跨越了珠江口海域(图 1)。

|

| 图 1 资料位置示意图(……:23个标准钻孔连线;——:单道地震剖面) Fig. 1 The data location map (……: 23 drilling wells profile,——: single-channel seismic profile) |

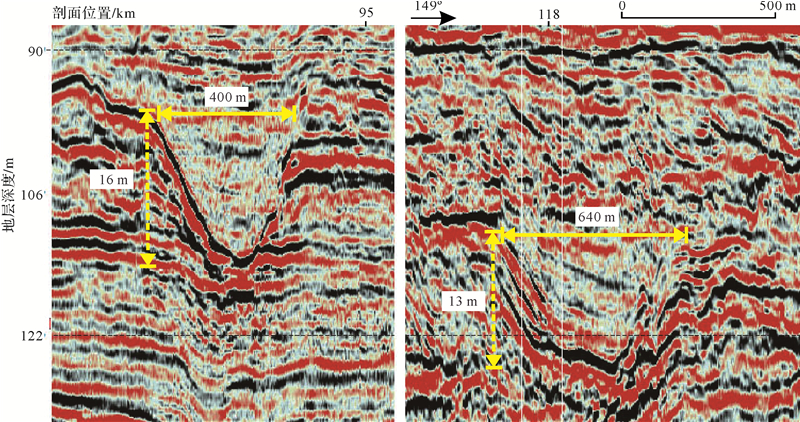

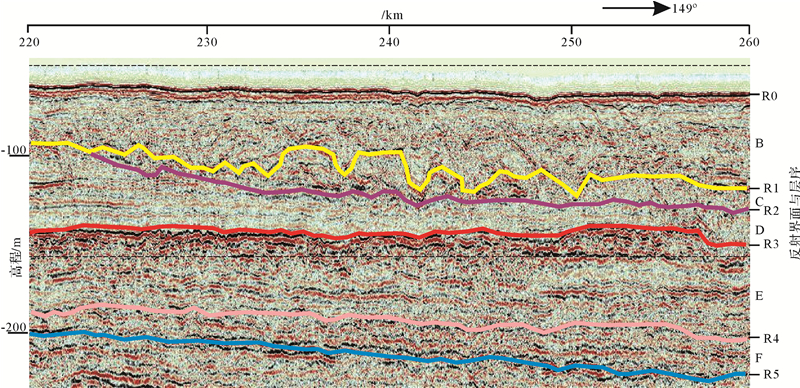

金波等[17]认为,珠江口海域广泛存在的海底不稳定性地质地貌类型,反映了海平面升降运动、区域新构造运动以及海洋水动力作用的影响。海底不稳定地质类型主要有浅层断层、埋藏古河道、浅层气、泥底辟和活动沙波等。剖面上能清晰地分辨出反射层、含气层、泥底辟、断层、埋藏古河道等各类现象。例如,埋藏古河道,河谷深5~20 m,河床宽0.4~3 km(图 2),河谷界面为连续强振幅反射,充填物反射结构杂乱,不连续,不规则,无次序,表现出陆源碎屑充填特征。河谷谷坡局部出现斜交反射结构,倾角较大,振幅和频率也发生相应改变。河谷充填物下部地震相速度相对较高,表明碎屑供应丰富,属河流相沉积。河谷充填物上部为平行或亚平行反射结构,弱振幅,连续性好,反映了沉积环境较稳定、水动力较弱的浅海相沉积。按反射结构特征,识别出6个地震反射界面。

|

| 图 2 单道地震剖面显示的埋藏古河道(分别位于图 3中剖面215 km、240 km处的层序B下部边界) Fig. 2 The buried ancient valley on the single-channel seismic profile (located in 215 km and 240 km,down-boundary of sequence B on Fig. 3) |

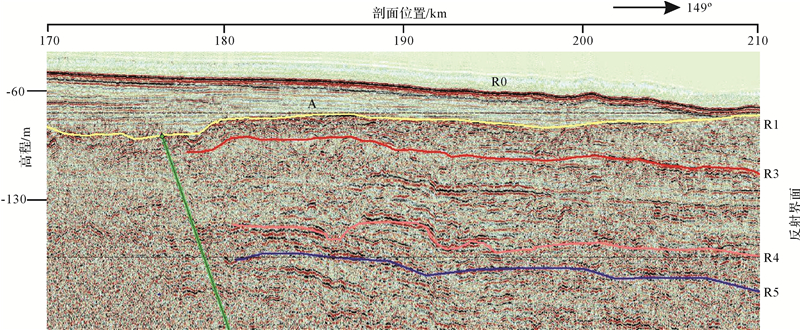

R0反射界面:是海底沉积物的上表面,代表海底。是一个高频、强振幅、连续的反射界面,有明显的地震波阻抗差异,形态上反映了海底的起伏。

R1反射界面:是海底以下第一个可完整连续追踪的强相位,代表成层性好的表层淤泥沉积底界。在水深75 m以浅,R1界面起伏小,基本上与海底平行展布。在水深75 m以下,往东南部逐步变深,与下伏地层呈假整合和角度不整合接触关系,在75~110 m水深范围,该层位显示有多条埋藏古河道或深切谷。

R2反射界面:是一个水平连续性的地震界面,中—高振幅。界面向西北部变浅,有时与基岩的上层界面混合在一起,难以辨认。在埋深120 m以浅(海水深度90 m加地层厚度30 m),该反射界面消失,与上覆R1反射界面叠合。

R3反射界面:表现为明显的侵蚀界面,是区内第四纪地层中分布最广的全区性强剥蚀面,代表了明显的侵蚀间断。

R4反射界面:表现为强反射界面,起伏不平,绕射明显的地方代表了风化、剥蚀的反射特征。

R5反射界面:在陆坡带,该反射界面清晰。受震源反射能量限制,在测线中部及浅水部分的断层发育地段,反射较模糊,总体上可以追踪。该界面与海底大致呈平行关系,起伏较小。 2.2 地震层序及体系域识别

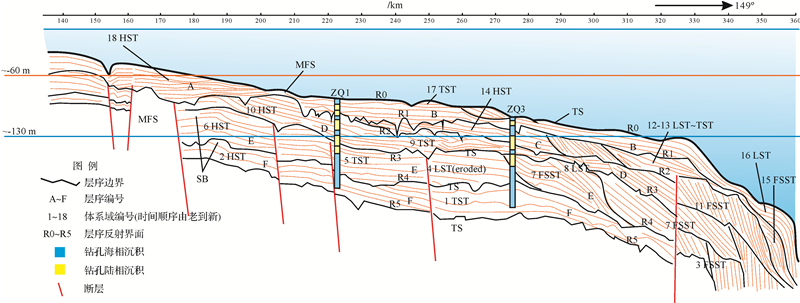

根据反射界面分布及层间结构特征,可将地层从上到下依次分为A、B、C、D、E和F共6个地震层序,并在每个层序中识别出对应的体系域(图 3)。其中,层序A、B、C、D为四级层序,而(AB)、(CD)、E、F形成四个三级层序。

|

| 图 3 珠江口海域层序及体系域(剖面位置见图 1) Fig. 3 The Stratigraphic sequence and system tracts in continental shelf off the Pearl River Estuary |

地震层序A:以席状批盖方式遍布至水深约75 m处,平均厚度在15~35 m,系河口湾—前三角洲相沉积及潮汐河口湾沉积,代表了现代三角洲的进积序列。钻孔资料显示该沉积层主要为一套高含水量、低能量、易侵蚀和易流动变换的表层沉积层,主要为砂、黏土质砂、砂质黏土、砂—粉砂—黏土、粉砂质黏土。

层序A高位体系域(18 HST)(图 4):层序A与下伏地层为上超接触和削蚀接触,层序内部地震反射以平行单一反射为主,显示在该时期内沉积速率较均一,沉积环境较为稳定,海平面变化很小,属高位体系域。与珠江口钻孔资料比对,该层序应为6 ka以来全新世高海面沉积,层序A之上为现代三角洲平原的现代土壤,与下伏的全新世海相层之间的界面黑色线为层序边界SB;层序A与下伏层序的界线为最大洪泛面MFS。

|

| 图 4 珠江口海域测线A层序及体系域(剖面位置见图 1) Fig. 4 The stratigraphic sequence and system tracts in continental shelf off the Pearl River Estuary |

地震层序B:显示较强振幅反射,可见内部结构,小角度堆积叠加反射层。该层序以凹形充填方式,填积在末次冰期侵蚀切割的低洼谷地里,反射结构多种多样。底界面起伏,为一侵蚀不整合面,界面上有明显的古河道、沟谷或其他凹凸不平的侵蚀痕迹,反映海侵河床充填层序,由于层序B部分被古河道的切割,形成极为明显的不整合面,该层有时超覆尖灭。

层序B包括低位体系域(16 LST)、海侵体系域(17 TST):低位体系域在东南端的陆坡带表现明显,存在低位斜坡扇体;随着海平面的上升,在陆架地区,沉积层以上超和削蚀方式覆盖在下伏沉积层上,其底界面上有明显的古河道、沟谷等痕迹,反映海侵河床充填层序,为海侵体系域。层序B与下伏层序的界线为层序边界SB。

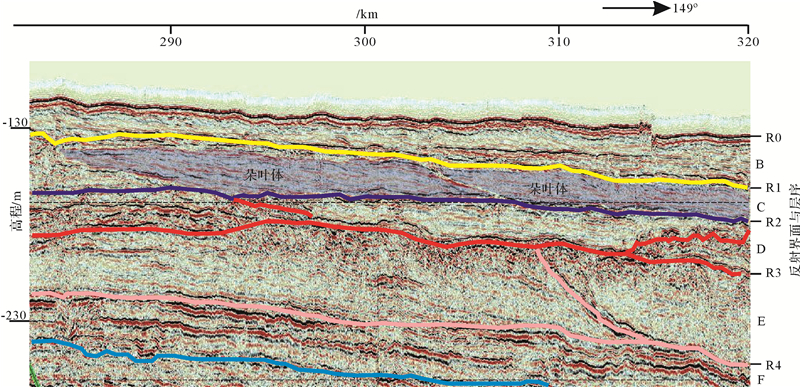

地震层序C:顶部遭受强烈剥蚀,其底界面以上超充填的方式,超覆在被侵蚀残留的R2反射界面之上,最后尖灭于115 m地层深度范围内。内部反射结构以杂乱充填为主,也有少量亚平行,波状结构,连续性中等到差,强度不一。

据钻孔资料,层序C上段是上更新统晚期陆相沉积物,呈断续分布,局部缺失,层厚较薄,岩性主要为软—可塑状黏土;层序C下段是上更新统中期海相冲积物,其岩性主要为淤泥质粉质黏土、淤泥质黏土和软—可塑状黏土。

层序C包含了一套低位体系域(12 LST)—海侵体系域(13 TST)—高水位域(14 HST)(部分已被剥蚀)—海退体系域(15 FSST)完整海侵—海退层序序列(图 3):C层北北西段上界面被严重侵蚀,起伏不平,与下伏沉积层接触关系为平行削蚀,内部反射结构较杂乱,有多条古河道痕迹(图 5)。可见C层北北西段为三角洲顶积层沉积,高程与当时的相对海平面接近。C层中段可见有明显朵叶体状三角洲前积扇沉积(图 6)。C层南南东段沉积体为枣核状结构,与下界面下超接触,代表了北北西段三角洲沉积结束之后相对海平面不断下降,沉积中心不断南移的过程。

|

| 图 5 层序C显示的网状河流反射特征 Fig. 5 The stratigraphic sequence C show the reflection characteristics of mesh rivers |

|

| 图 6 层序C三角洲前积层(朵叶体)沉积反射特征 Fig. 6 The stratigraphic sequence C show the reflection characteristics of delta pre-laminated sedimentary layer |

地震层序D:层内为亚平行—平行反射,振幅强度由下至上逐步增强。自陆坡区往浅水区方向,厚度不均一。在陆坡区发育有低位斜坡扇体;在陆架区层序填充R3反射界面的古河道,其上受河道切割,厚度变薄;至近岸135 m地层深度范围之上,厚度逐渐变大,最大厚度可达40 m。

层序D可分出北北西和南南东两段:北北西段沉积层以上超和削蚀方式覆盖在下伏沉积层上,其底界面上也可发现古河道痕迹,反映海侵河床充填层序,为海侵体系域(9 TST)至高位体系域(10 HST)的海侵过程。南南东段以下超方式覆盖在下伏沉积层上,存在低位斜坡扇体,为海退体系域(11 FSST)。

与C层相比,D层具有不同特点。D层向北北西方向的延伸更远,海侵—高位域层厚度大于C层的海侵—高位域层,虽也有河流切割痕迹,但切割程度不如C层。这说明D层的海侵规模和相对海平面高程都远大于C层。

地震层序E:层内可进一步分出亚层,发育有较明显的斜坡扇体、朵叶体。陆坡区、陆架区的地层反射特征清晰明显,振幅强,可细分内部亚层;近岸区受上部地层屏蔽,反射模糊,内部层位连续性较差。

在南海北部陆架区,层序E与下伏地层为上超接触和削蚀接触,层序内部地震反射以平行单一反射为主,显示在该时期内沉积速率较均一,沉积环境较为稳定,相对海平面变化呈上升趋势,为海侵体系域(5 TST)至高位体系域(6 HST)演化过程。随着海平面下降,在陆坡区发育有前积扇及朵叶体,与下伏沉积层接触方式为下超,属海退体系域(7 LST)。

地震层序F:内部反射结构以杂乱为主,也有少量亚平行、波状结构,反射层连续性较差,强度不均一。与E层结构类似,层序F在北北西段表现为海侵体系域(1 LST)至高位体系域(2 HST)的海侵过程,在南南东段表现为海退体系域(3 FSST)。

地震剖面两侧的陆架钻孔ZQ1、ZQ2、ZQ3、ZQ4,记录了约0~120 m地层的沉积相序[15],可作对比参考。其中靠近测线的ZQ1和ZQ3两个钻孔所表明的海相—陆相沉积旋回,与地震剖面揭示的海侵—海退旋回基本吻合(图 3)。 3 陆地钻孔地层层序

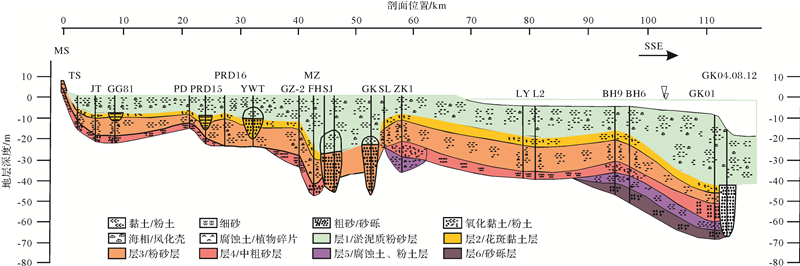

早在古希腊时期,著名学者亚里斯多德就提出过海陆可变的理念。由于第四纪海平面的波动变化,海陆位置在不断地发生改变,因此,如果把现今海、陆剖面割裂开来看待,不可能很好地认识海平面变化、构造运动以及所造成的环境变迁。20世纪80年代至今,珠江三角洲积累了大量的钻孔资料。本文编制了A测线以北且与测线A相连的珠江三角洲钻孔剖面,该剖面通过代表性文献[10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23]中选取的23个钻孔编制而成,剖面方向北北西—南南东向(图 7)。

|

| 图 7 珠江三角洲陆地联孔剖面 Fig. 7 The Pearl River Delta wells profile |

从图 7看出,珠江三角洲的第四系多可分为4层,南部随基岩面降低出现6层。四分地层从下到上特征如下:

(1) 黄灰色中粗砂层,不整合接触于基岩面之上,中粗砂的主要成分为石英砂,分选度磨圆度皆属中等,为河床相沉积。该层相当于石排组。

(2) 底部黄灰色砂层被深灰色粉砂或黏土超覆,两者为平行不整合接触关系,南部地区深灰色沉积层多有海生贝壳,北部地区相应层位含腐木层或陆生贝壳,反映该层南部偏海相,北部偏陆相。该层相当于西南组。

(3) 深灰色粉砂层黏土层之上为花斑黏土层或砂砾层,花斑黏土由下伏地层风化而成,而砂砾层多下切下伏地层,为平行不整合接触,为河流相沉积。花斑黏土层与砂砾层代表了低海面时期珠江三角洲全境暴露剥蚀的地貌过程。该层相当于三角组,而花斑黏土的形成与三角组的沉积大致同时。

(4) 最上层为深灰色—黑色淤泥或淤泥质粉砂层,平行不整合于下伏地层之上,层中含有牡蛎等海生贝壳,以海相为主,与横栏、万倾沙和灯笼沙等组相当。 上述4套地层从下到上沉积相上有“陆—海—陆—海”的变化规律,其中,下层海相层沉积代表了珠江三角洲地区第一次海侵,上层海相层代表了珠江三角洲地区第二次海侵。珠江三角洲地区沉积主要记录了中、晚更新世以来两次海侵—海退旋回。第一次海侵向北延伸的范围小于第二次海侵范围。 4 讨论 4.1 南海北部陆架地震剖面层序及体系域所反映的相对海平面变化历史

一般来说,海洋水动力强度低于河流,在河流入海口河海交汇之处,水流速度骤减,河水搬运物会快速沉积于河口附近,形成沉积中心,只有极少量的沉积物会延伸到河口之外的区域。当相对海平面稳定时,河口处沉积可容空间稳定,形成三角洲平原—三角洲水下前积扇的沉积结构;然而中更新世以来,气候性全球海平面变化波动和区域新构造的多样性,造成区域性相对海平面处于不断的升降循环中,保持静止的情况没有持续很长时间。通过对南海北部陆架地震波剖面层序和体系域的分析,也可以看出该区域相对海平面升降旋回、海侵—海退过程中河口沉积中心南北移动的演化历史。

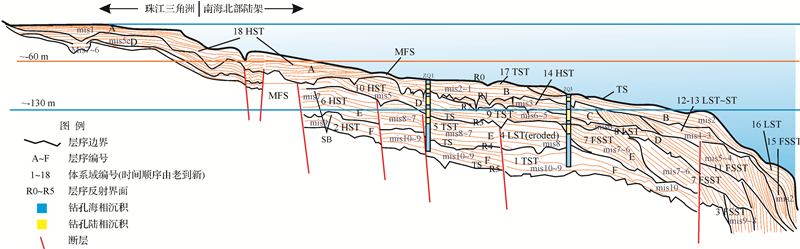

层序F为本文辨识出的最早沉积层,层序结构表现为先由海侵体系域到高位体系域由南向北的进积,之后海退体系域对之前的地层部分剥蚀,形成当时的陆坡。层序F记录了一次海侵—海退旋回过程。与F层的层序结构类似,层序E在F层之上也形成一个海侵—海退旋回过程,从图 3可见,相对于F层来说,E层的海退体系域可细分出多个退积体,层层叠瓦式向南扩展,对本层较老地层的剥蚀更加强烈,陆坡沉积体发育规模大,可以推测E层的相对海面下降程度大于F层。

层序D顶面由南往北分别受到覆盖层序C、B、A的侵蚀,南北两段厚度大,中段薄。中段与北段表现出海侵到高位的趋势,局部可见表进积的平行反射层理与表退积的斜交反射层里交错反复(图 6),说明在层序D形成的时代之内,相对海平面也多有波动。海侵规模与E、F层所表现的类似。海退体系域受到C、B层海退体系域的强烈剥蚀。

层序C发育规模较小,但可明显辨认出网状河道填充、朵叶体前积层(图 5,6)等典型的三角洲沉积结构,代表了当时的三角洲位置和相对海平面位置。C层三角洲位于现今陆架剖面的中段,海侵规模远小于D层与A层,最高海平面也远低于D层与A层所对应的海平面高程。

层序B紧接C层的海退体系域,覆盖整个现代陆架,相对海面在低于下伏层序的低位之后迅速大规模海侵,到层序A所代表的高位体系域后相对静止。A层得以沉积较厚的高位域加积层。

综上,从相对海平面的高海面角度来看,F、E、D、A层具有高程类似的高海面,C层的高海面高程较低;从低海面角度来看,E、B两层的海退体系域部分规模最大,相对低海面高程最低。 4.2 南海北部陆架地震剖面与现代珠三角钻孔剖面的关系

由于中更新世以来相对海平面波动旋回,沉积中心的南北迁移,现代珠江三角洲沉积在本质上与南海北部陆架沉积相同。现代珠江三角洲地区的沉积仅仅记录了海平面变化的两个旋回,而南海北部陆架则记录了多次。那么珠江三角洲的两次旋回在形成时代上与南海北部陆架是否有对应关系呢?对应于哪些层序呢?

通过编制珠江三角洲钻孔—南海北部陆架地震波资料联合剖面,可以对这些问题给予答案。珠江三角洲上旋回沉积形成于6000年以来的全新世高海面,三角洲钻孔中的全新统与陆架地震波剖面的层序A有很好的对接符合性。层序A的形成时代无疑为全新世6000年以来,对应三角洲的全新世旋回。

珠江三角洲下旋回应该对应于陆架的哪个层序?尽管在联合剖面对接处存在横切剖面的北东东向滨海断裂带的干扰,我们仍然可以对这一问题进行合理的推断。B层构成现代陆架的海底,为A层全新世高海面之前的低位至海侵层,且低位域的相对海面为各层最低,对比中更新世以来全球海平面变化综述性研究的结论[25],可以认为B层的形成时代为末次冰期极盛期(距今18 ka)到全新世高海面形成(距今6 ka)这段时期之内(即MIS2~MIS1)。

C层三角洲及海侵最大范围都位于现代陆架的中段,没有延伸到更北的区域,当时的高海面高程较低,形成时代对应末次冰期间冰阶MIS3。既然MIS3时代的三角洲位于现代陆架中段,海侵没有达到现代珠江三角洲地区,那么现代珠三角地区的下旋回其中的海相地层,则不可能为MIS3阶段的产物。珠江三角洲下旋回顶部花斑黏土风化层说明当时珠江三角洲地区遭受风化剥蚀,远离海平面,该花斑黏土层对应于陆架未延伸到三角洲地区的C、B两层的时代(MIS4~MIS2)。

D、E、F三层皆上超于下伏地层之上,三层具有类似的、高程较高的高海面。D层上界面被侵蚀严重,不仅是C、B层MIS4~MIS2低海面时期河流下蚀的结果——层内平行反射与斜交反射交替出现,代表MIS5a~MIS5e的高海面时期内部次级海平面波动。其中MIS5e时期全球海平面高程高于全新世高海面约6 m,由于珠江三角洲下旋回其中的海相地层形成时代不可能是MIS3,则应对应于MIS5e时期,只有MIS5e的高海面能延伸到现代珠江三角洲地区,而陆架北部的高位体系域则极可能对应于MIS5a或MIS5c(表 2)。

| 时代 | 珠江三角洲 | 南海北部陆架 | 体系域 | 海平面 | 氧同位素阶段 | ||

| 分组 | 沉积相 | 分组 | 分层 | ||||

| 全新世 | 灯笼沙组 | 海相为主 | 北尖组 | A | HST | 高海面 | MIS1 |

| 万倾沙组 | |||||||

| 横栏组 | |||||||

| 晚更新世 | 三角组 | 陆相 | 南卫组 | B | LST-TST | 最低海面 | MIS2~MIS1 |

| C | LST-TST | 次高海面 | MIS4~MIS3 | ||||

| 西南组 | 海相 | 北卫组 | D | TST-HST | 最高海面 | MIS6~MIS5 | |

| 石排组 | 陆相 | E | FSST | 低海面 | MIS7~MIS6 | ||

E、F两层记录了MIS5之前中更新世相对海平面升降的历史。层序A~层序F内部各个体系域所对应的年代如图 8所示。

|

| 图 8 珠江三角洲—南海北部陆架层序发育模式图 Fig. 8 The sketch map of stratigraphic sequence formation pattern from the Pearl River Delta to its offshore continental shelf |

珠江口外海域所记录到的海侵—海退旋回多于珠江三角洲地区,但两者都受到北东东向断层切割和控制[5, 26, 27, 28],显然,这与构造下沉的大背景和第四纪海平面波动变化有关,即上述变化趋势同时受控于地动型与水动型海平面变化,但由陆向海方向,构造下沉幅度增加,下沉时间更早,下沉方向与南海扩张方向一致,可能是南海陆缘扩张的表现。 5 结论

(1) 南海北部陆架的单道地震波剖面可以辨识出A~F这6套层序地层,每套层序中可辨识出体系域:层序A为高位体系域,层序B为低位体系域—海侵体系域,层序C~F每个层序中皆包含一组低位体系域—海侵体系域—高位体系域—海退体系域的完整相对海面变化旋回,层序C的海侵规模小于层序D、E、F。

(2) 对比珠江三角洲多井联合层序地层与南海北部陆架层序地层,相对于珠江三角洲的两个沉积旋回来说,南海北部陆架记录了中、晚更新世以来多次的海平面波动旋回,珠江三角洲上旋回沉积对应南海北部陆架层序A;下旋回沉积对应于南海北部陆架层序D的高位体系域。

(3) 层序C形成时代为MIS3,当时的三角洲及海侵最大范围都未到达现代珠江三角洲地区。现代珠江三角洲下旋回海相地层不可能为MIS3时代的产物。

| [1] | 黄镇国, 李平日, 张仲英, 等. 珠江三角洲形成发育演变[M]. 广州:科学普及出版社广州分社, 1982.[Huang Zhenguo, Li Pingri, Zhang Zhongying, et al. The Evolution of the Pearl River Delta[M]. Guangzhou: Popular Science Press, 1982.] |

| [2] | 曾昭璇. 广州溺谷湾地貌发育[J]. 华南师范大学学报:自然科学版, 1979, 2(2):59-68.[Zeng Zhaoxuan. The geomorphology development on Guangzhou Liman bay[J]. Journal of South China Normal University: Natural Science Edition, 1979, 2(2):59-68.] |

| [3] | 曾昭璇. 从地貌学看珠江三角洲的整治问题[J]. 华南师院学报:自然科学版, 1981(1):77-86.[Zeng Zhaoxuan. The reconstruction plan of the Pearl River Delta: a geomorphological view[J]. Journal of South China Normal University: Natural Science Edition, 1981(1): 77-86.] |

| [4] | 黄玉昆, 夏法, 陈国能. 断裂构造对珠江三角洲形成和发展的控制作用[J]. 海洋学报, 1983, 5(3):316-327.[Huang Yukun, Xia Fa, Chen Guoneng. The evolution of the Pearl River Delta: controlled by neotectonics[J]. Acta Oceanologica Sinica, 1983, 5(6): 316-327.] |

| [5] | 陈国能, 张珂, 贺细坤, 等. 珠江三角洲晚更新世以来的沉积—古地理[J]. 第四纪研究, 1994(1):67-74.[Chen Guoneng, Zhang Ke, He Xikun, et al. Paleo-geographic evolution of the Pearl River Delta since the Late Pleistocene[J]. Quaternary Sciences, 1994(1): 67-74.] |

| [6] | 蓝先洪. 珠江三角洲晚第四纪沉积物的有机地球化学特征[J]. 热带海洋, 1991, 10(1):13-20.[Lan Xianhong. Organic geochemical characteristics in the Late Quaternary sediments of the Pearl River Delta[J]. Tropic Oceanology, 1991, 10(1): 13-20.] |

| [7] | 蓝先洪. 珠江三角洲△22孔的沉积特征及地层划分[J]. 海洋与湖沼, 1991, 22(2):148-154.[Lan Xianhong. Sedimentary characteristics and strata division of Core △22 of the Zhujiang River Delta[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 1991, 22(2): 148-154.] |

| [8] | 蓝先洪. 黄河、长江和珠江三角洲近代沉积物的沉积化学特征[J]. 台湾海峡, 1995, 14(1):44-50.[Lan Xianhong. Sedimentary chemical characteristics of recent sediments in Huanghe, Changjiang and Zhujiang Rivers Deltas[J]. Journal of Oceanography in Taiwan Strait, 1995, 14(1): 44-50.] |

| [9] | 蓝先洪. 珠江三角洲晚第四纪沉积特征[J]. 沉积学报, 1996, 14(2):155-162.[Lan Xianhong. Sedimentary characteristics of Late Quaternary in the Zhujiang River Delta[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 1996, 14(2): 155-162.] |

| [10] | 郑卓, 王建华. 珠江三角洲北部晚第四纪孢粉植物群的古环境意义[J]. 热带海洋, 1998, 17(3):1-9.[Zheng Zhuo, Wang Jianhua. Paleoenvironmental significance of Late Quaternary pollen flora in northern Zhujiang River Delta[J]. Tropic Oceanology, 1998, 17(3): 1-9.] |

| [11] | 王建华, 曹玲珑, 王晓静, 等. 珠江三角洲万顷沙地区晚第四纪沉积相与古环境演变[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2009, 29(6):35-41.[Wang Jianhua, Cao Linglong, Wang Xiaojing, et al. Evolution of sedimentary facies and paleoenvironment during the Late Quaternary in Wanqingsha area of the Pearl River Delta[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2009, 29(6): 35-41.] |

| [12] | Zong Y, Huang G, Switzer A D. An evolutionary model for the Holocene formation of the Pearl River Delta[J]. The Holocene, 2009, 19(1): 129-142. |

| [13] | 冯炎基, 李平日, 谭惠忠, 等. 珠江三角洲第四纪沉积年代学研究[J]. 热带地理, 1990, 10(3):247-255.[Feng Yanji, Li Pingri, Tan Huizhong, et al. On Quaternary sedimentary chronology of the Zhujiang Delta[J]. Tropical Geography, 1990, 10(3): 247-255.] |

| [14] | Yim W W-S, Hilgers A, Huang G, et al. Stratigraphy and optically stimulated luminescence dating of subaerially exposed Quaternary deposits from two shallow bays in Hong Kong[J]. Quaternary International, 2008, 183: 23-29. |

| [15] | 黄镇国, 李平日, 张仲英, 等. 珠江三角洲第四纪沉积特征[J]. 地质论评, 1985, 31(2):159-164.[Huang Zhenguo, Li Pingri, Zhang Zhongying, et al. Characteristics of the Quaternary deposits in the Zhujiang(Pearl) Delta[J]. Geological Review, 1985, 31(2): 159-164.] |

| [16] | 黄永样, 葛同明. 珠江口盆地晚第四纪地层及环境初步研究[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1995, 15(4):23-36.[Huang Yongyang, Ge Tongming. Late Quaternary stratigraphy and environment in the Zhujiang River Mouth Basin[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1995, 15(4): 23-36.] |

| [17] | 金波, 李廷桓. 珠江口海区海底不稳定性地质因素的地震相分析[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1988, 8(3):61-69.[Jin Bo, Li Tinghuan. Seismic facies analysis of the marine instabilities in the Pearl River Mouth region[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1988, 8(3): 61-69.] |

| [18] | 杨小强, Rodney Grapes, 周厚云, 等. 珠江三角洲沉积物的岩石磁学性质及其环境意义[J]. 中国科学(D辑):地球科学, 2007, 37(11):1493-1503.[Yang Xiaoqiang, Rodney Grapes, Zhou Houyun, et al. The rocks' magnetic properties and its environmental significance of the sediment in the Pearl River Delta[J]. Science China(Seri.D): Earth Sciences, 2007, 37(11):1493-1503.] |

| [19] | 贾良文, 何志刚, 莫文渊, 等. 全新世以来珠江三角洲快速沉积体的初步研究[J]. 海洋学报, 2010, 32(2):87-95.[Jia Liangwen, He Zhigang, Mo Wenyuan, et al. A preliminary study on rapid deposition bodies in the Zhujiang Delta since Holocene[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2010, 32(2): 87-95.] |

| [20] | 徐起浩, 冯炎基. 广东中山晚更新世最早海侵层与水动型海平面变化[J]. 地震地质, 1997, 19(1):91-95.[Xu Qihao, Feng Yanji. The earliest transgression layer since Late Pleistocene in Zhongshan city of Guangdong province and “eustatic” sea level changes[J]. Seismology and Geology, 1997, 19(1): 91-95.] |

| [21] | 陈木宏, 赵焕庭, 温孝胜, 等. 伶仃洋L2和L16孔第四纪有孔虫群与孢粉化石带特征及其地质意义[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1994, 14(1):11-22.[Chen Muhong, Zhao Huanting, Wen Xiaosheng, et al. Quaternary foraminiferal group and sporopollen zones in cores L2 and L16 in the Lingdingyang Eustary[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1994, 14(1): 11-22.] |

| [22] | 蓝先洪, 马道修, 徐明广, 等. 珠江三角洲若干地球化学标志及指相意义[J]. 海洋地质与第四纪地质, 1987, 7(1):39-49.[Lan Xianhong, Ma Daoxiu, Xu Mingguang, et al. Some geochemical indicators of the Pearl River Delta and their facies significance[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 1987, 7(1): 39-49.] |

| [23] | 蓝先洪, 马道修, 徐明广, 等. 珠江三角洲地区第四纪沉积物地球化学特征及古地理意义[J]. 热带海洋, 1988, 7(4):62-68.[Lan Xianhong, Ma Daoxiu, Xu Mingguang, et al. Geochemical characteristics and paleogeographic significance of the Quaternary sediments in the Pearl River Delta area[J]. Tropic Oceanology, 1988, 7(4): 62-68.] |

| [24] | 冯志强, 冯文科, 薛万俊, 等. 南海北部地质灾害及海底工程地质条件评价[M]. 南京:河海大学出版社, 1996:50-81.[Feng Zhiqiang, Feng Wenke, Xue Wanjun, et al. Evaluation of Marine Geologic Hazards and Engineering Geological Conditions in the Northern South China Sea[M]. China, Nanjing: Hohai University Press, 1996: 50-81.] |

| [25] | Rabineau M, Berné S, Olivet J -L, et al. Paleo sea levels reconsidered from direct observation of paleoshoreline position during Glacial Maxima (for the last 500, 000 yr)[J]. Earth and Planetary Science Letters, 2006, 252(1/2): 119-137. |

| [26] | 刘以宣, 卓家伦. 从南海北部新构造运动特征试论该区地质环境稳定性[J]. 热带海洋, 1984, 3(3):55-64.[Liu Yixuan, Zhuo Jialun. A discussion on the stability of geologic environments in terms of the neotectonic features of the northern South China Sea[J]. Tropic Oceanology, 1984, 3(3): 55-64.] |

| [27] | 孙金龙, 徐辉龙, 詹文欢, 等. 南海北部陆缘地震带的活动性与发震机制[J]. 热带海洋学报, 2012, 31(3):40-47.[Sun Jinlong, Xu Huilong, Zhan Wenhuan, et al. Activity and triggering mechanism of seismic belt along the northern South China Sea continental margin[J]. Journal of Tropical Oceanography, 2012, 31(3): 40-47.] |

| [28] | 王珊珊. 珠江三角洲和近岸河口海域现代沉积环境及晚更新世以来的环境演变[D]. 青岛:中国海洋大学, 2008.[Wang Shanshan. Present sedimentary environments and environment evolvement since Late Pleistocene for the Pearl River Delta and intracoastal estuary and sea area[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2008.] |

2015, Vol. 33

2015, Vol. 33