扩展功能

文章信息

- 赵鲁阳, 吕大炜, 刘海燕, 金爱文, 吴晓燕, 冯婷婷, 于得明, 刘建强

- ZHAO LuYang, LÜ DaWei, LIU HaiYan, JIN AiWen, WU XiaoYan, FENG TingTing, YU DeMing, LIU JianQiang

- 安徽巢北地区五通组沉积环境分析

- The Analysis on the Depositional Environment of Wutong Formation in Northern Chaohu Area, Anhui

- 沉积学报, 2015, 33(3): 470-479

- ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2015, 33(3): 470-479

- 10.14027/j.cnki.cjxb.2015.03.005

-

文章历史

- 收稿日期:2014-09-11

- 收修改稿日期:2014-12-09

2. 山东科技大学地球科学与工程学院 山东青岛 266590

2. College of Earth Science and Engineering, Shandong University of Science and Technology, Qingdao, Shandong 266590

安徽巢湖地区晚泥盆世五通组是由一套成熟度较高的砂岩和具有海相化石的粉砂岩和泥岩组成,其不整合于志留系坟头组之上,是该区重要的区域对比标志层之一。五通组砂岩分布广泛,其沉积成因一直成为热点,张国栋等[1, 2]认为五通组上部受海侵影响较大,除形成澙湖海湾相沉积外,三角洲相沉积也占较大比重,下部受海侵影响较弱,除形成水下溺谷相沉积外,主要为河流沉积;赵澄林[3]认为五通组大套成熟度很高的石英岩系发育的楔状、槽状以及特征的纹层状交错层理,普见的对称浪成波痕和浪成干涉波痕,丰富的垂直和倾斜的虫管构造等沉积特征,均显示其不属于陆相沉积,而是海相沉积,具海岸模式的层序和特点;吕洪波等[4]认为五通组实际上是以滨海相为主,间有三角洲、封闭海湾、澙湖及沼泽相等一套陆缘沉积建造;李星学等[5]通过研究晚泥盆世五通组的古生物,发现有具泥盆、石炭纪两个时期特色的植物群和独有的胴甲类鱼,因而认为五通组是以陆相沉积为主要特色;杨式溥等[6, 7]认为晚泥盆世五通组为浅色石英砂岩沉积,产五通植物群及Sinolepis-Asterolepis 鱼化石群,为陆相沉积;张国栋等[2]对巢湖五通组泥岩中硼(B)元素的含量进行了化验比较分析,得出五通组中硼(B)含量与盐度较高的海相或海陆过渡相泥岩中硼(B)的值相符合;朱立华[8]对巢湖地区做了详细的地球化学的元素,包括硼(B)、B/Ga、Sr、Rb/K等元素的全定量分析,分析认为五通组为滨海相沉积。由此可以看出,前人对其沉积环境和沉积相存在着争议主要体现在2个方面:一种认为五通组早期的砾岩、含砾砂岩沉积形成于陆相河流环境,五通晚期的泥质或粉砂质沉积形成于三角洲沉积和滨海近滨之湖相沉积[1, 2];另外一种认为,五通组底部砂岩就为滨海海相沉积,上部为潮坪沉积[3, 9]。为此,本文将采用露头沉积学方法,研究安徽巢湖地区五通组地层的沉积环境,分析其岩性及岩性组合,结合宏观沉积学特征,从粒度分析方向入手,探讨其沉积环境及其演化,这将对于该区基础沉积研究具有重要意义。 1 研究方法及采样

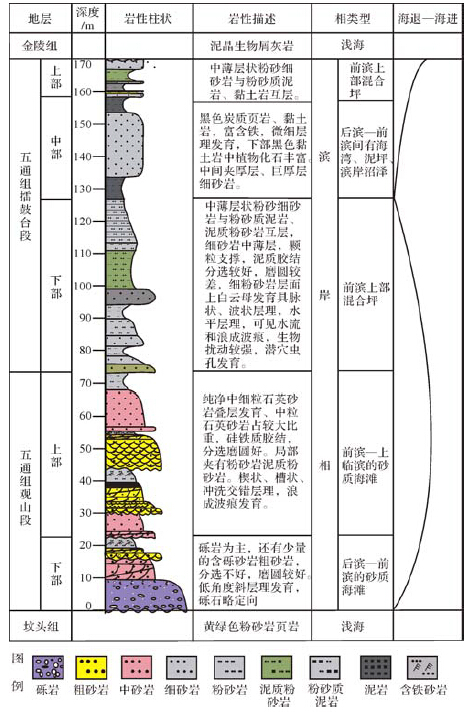

本次研究主要是采用野外与实践相结合原则,首先对地质剖面进行详细的野外实测,然后针对于不同层的砂岩进行采样,从底层到顶层采集了15个岩石样品,采集层段如图 1、表 1所示,对这15个样品进行磨片鉴定其岩石成份,并对其内部颗粒运用统计学

| 样品号 | 岩性 | 采样位置 | 样品号 | 岩性 | 采样位置 |

| Wt-1 | 细粒石英砂岩 | 擂鼓台段上部 | Wt-2 | 细粒石英砂岩 | 擂鼓台段上部 |

| Wt-3 | 细粒石英砂岩 | 擂鼓台段中部 | Wt-4 | 细粒石英砂岩 | 擂鼓台段中部 |

| Wt-5 | 石英粉砂岩 | 擂鼓台段下部 | Wt-6 | 中粒石英砂岩 | 擂鼓台段下部 |

| Wt-7 | 细粒石英砂岩 | 擂鼓台段下部 | Wt-8 | 细粒石英砂岩 | 观山段上部 |

| Wt-9 | 粗粒石英砂岩 | 观山段上部 | Wt-10 | 细粒含铁砂岩 | 观山段上部 |

| Wt-11 | 中粒石英砂岩 | 观山段上部 | Wt-12 | 中粒石英砂岩 | 观山段上部 |

| Wt-13 | 粗粒石英砂岩 | 观山段下部 | Wt-14 | 中粒石英砂岩 | 观山段下部 |

| Wt-15 | 砾岩 | 观山段下部 |

|

| 图 1 五通组的采样位置及概率累积曲线图 Fig. 1 The sampling location and probability cumulative curves of Wutong Formation |

分析法得出其概率累积曲线图(图 1),结合宏观和微观特征分析来确定五通组沉积环境及其演化。

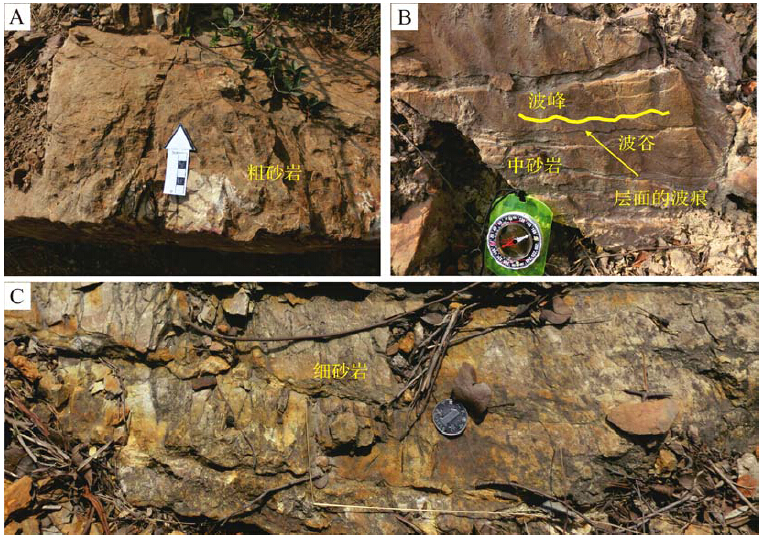

2 研究结果 2.1 沉积学特征在对五通组剖面实测过程中,对其中发育的沉积层理作了仔细观察和详细描述,经在不同方向上的观察研究,认为大部分层理均为冲洗交错层理(图 2A~D),只有在靠下底部的中—粗粒砂岩或砂砾岩中可见少量单向水流斜层理。早在上世纪70年代,Harms (1975)在其著作中就对冲洗层理有了较好地描述及解释,五通组中—细粒砂岩中大部分交错层理符合他所描述的特征(图 2C,D):由于胶结物或粒度的不同而体现出来细层平直、平行,各个细层系之间为较小的角度相交,但有时也存在一侧细层角度稍缓而一侧稍陡的特殊情况,不易识别。Thompson(1937)、McKee(1957)对冲洗层理环境意义及其成因早就有过描述:它是在平坦海滩上,往复的波浪、水流冲洗作用下,均匀的向海或向陆方向逐渐加积而成的层理类型。纹层其独特的分选性使得在某些层位出现了电气石等重矿物的富集。一般认为向海倾斜的纹层由于回流水流较弱,加积成的层角度稍缓些、粒度细些,向陆一侧倾斜的纹层由于进流水流强,加积成的纹层陡些、粗些,其实这就是滨岸环境前滨的沉积特点。五通组中还见有波状和板状交错层理,在顶部黏土层发育的水平层理,可能反映微弱水流或低能环境[3]。

|

| 图 2 五通组中发育的交错层理 Fig. 2 Cross-beddings in Wutong Formation |

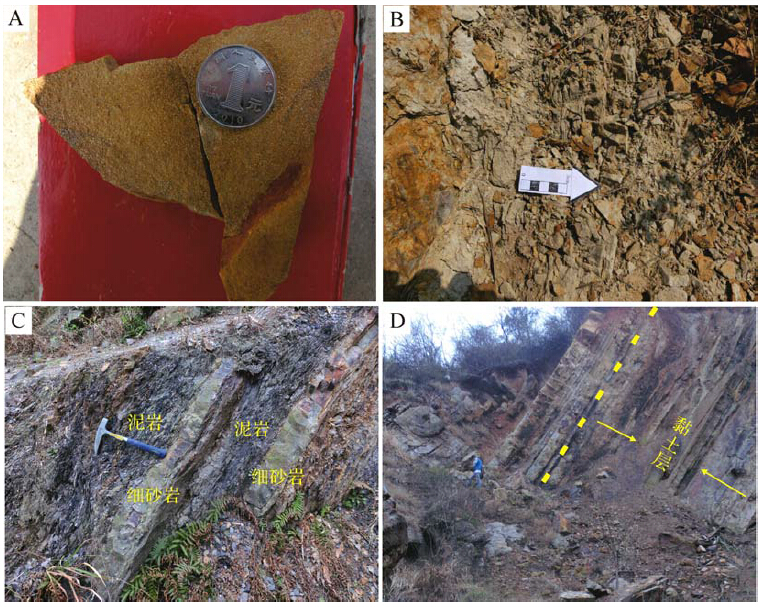

五通组观山段下部以砾岩沉积为主,含砾粗砂岩、中细粒石英砂岩占少量比例(图 3)。砾岩多为灰白色中厚层,砾石的成分主要为脉石英,还有少量的燧石、细砂岩;砾石总体分选性不好,磨圆度较好,大多数为滚圆状,少数为次棱角状,粒径以1~2 cm居多,个别达5 cm以上,砾岩层中砾石含量为30%~50%,未见化石。含砾粗砂岩为灰黄、灰白色中厚层,砾石与砾岩层中的砾石相差不大,只是砾石的含量较少,仅为5%左右;粗砂岩的成分主要为石英,硅质胶结。中细粒砂岩为灰白色、中厚至厚层,硅质胶结的石英砂岩,分选性较好,磨圆一般。在该段中中细粒砂岩相分布在中上部靠上,最上部又分布一层厚度大约1 m厚的灰黄、灰紫中厚层砾岩。这种岩石组合形成于一种滨岸相无障壁海岸亚相的后滨到前滨微相的沉积环境中[10]。所以,认为五通组观山段下部为滨岸相后滨—前滨沉积。

|

| 图 3 五通组中发育砾岩、含砾粗砂岩及中砂岩 Fig. 3 Conglomerate,pebbly coarse size sandstone and medium size sandstone of Wutong Formation |

五通组观山段上部是以中粒砂岩夹细粒砂岩相互叠层出现为特征的(如图 4),但细粒砂岩在这套岩石组合中所占的比例较少,仅为25%左右,主要还是中粒砂岩。中砂岩为灰白色中厚层—巨厚层,碎屑颗粒的成分主要为石英,少量为长石;颗粒支撑,硅质胶结,单一岩性层中颗粒的分选性好,磨圆也较好;岩层局部有薄的粉砂岩、泥岩等夹层,发育板状交错层理、鱼骨状交错层理等;局部含有植物化石Sublepidodend ron? sp.和遗迹化石Rhizocorallium sp.[11]。细砂岩为灰白色中薄—中厚层,颗粒的成分主要为石英,颗粒支撑,硅质胶结;单一岩性层中颗粒的分选性好,磨圆度较差,为次棱角状;局部交错层理发育。该组合中大部分的中粒石英砂岩形成于滨岸相的前滨地带,水动力条件中等到较强,波浪和潮汐的往复作用使得该岩石的颗粒分选好,磨圆较好;细粒石英砂岩形成于滨岸相的上临滨地带,水动力条件稍稍减弱,使得颗粒分选好,磨圆为次圆状—次棱角状。在擂鼓台段中部的细粒砂岩段为灰白色中厚层至巨厚层,颗粒的成分主要为石英,少量为长石,颗粒支撑,硅质胶结,颗粒的分选性好,磨圆度较差,为次棱角状,这套细粒砂岩层也主要在滨岸相的上临滨环境中沉积形成。结合所作概率累积曲线图(Wt-3,8,9,10)来看,图形均为两段式,由跳跃组分和悬浮组分构成,跳跃组分斜率陡而且含量高,这反映了滨岸相的前滨沉积环境水动力条件较强,反复冲洗作用使得颗粒的分选很好,由于前滨地区的波浪作用而岩层中发育一些低角度交错层理、波痕等等[10]。因此,五通组观山段上部和擂鼓段中部的中细粒石英砂岩形成于一种滨岸相前滨—上临滨的沉积环境中。

|

| 图 4 五通组中细砂岩段发育的中粗细砂岩及波痕 Fig. 4 Coarse,medium,fine size sandstone and wave mark of Wutong Formation |

五通组擂鼓台段下部和上部的细粒石英砂岩与粉砂岩、粉砂质泥岩互层出现(图 5B,C)。细砂岩为灰白、灰黄色薄至中层,颗粒的成分主要为石英,颗粒支撑,泥质胶结;颗粒分选性较好,磨圆度较差,为次棱角状。粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为灰黄、灰白色薄层,局部夹薄层细沙岩,细粉沙岩层面可见白云母发育(图 5A)。泥岩为褐绿及紫红色特征,质软,硬度小于指甲。随着海进的不断发展,到观山段上部的沉积时,海进可能达到最大程度,到擂鼓台段下部时,海水开始慢慢退去,水动力条件也变得稍弱,形成了混合坪沉积[12]。细粒砂岩形成于水动力条件稍弱时,波浪和潮汐的往复作用仍形成大型的浪成波痕和楔状交错层理及生物扰动构造。该段中偶尔出现的一两层中粗粒石英砂岩可能为海平面暂时上升,水动力变强形成的。所以,五通组擂鼓台段下部和上部粉砂质泥岩、细砂岩等岩石组合主要是在滨岸相的砂泥混合坪沉积环境中形成的。

|

| 图 5 五通组中发育的泥质粉砂岩及黏土层 Fig. 5 Pelitic siltstone and clay of Wutong Formation |

五通组擂鼓段中部的耐火黏土层(图 5D)为灰、灰黑色黏土矿层,含有大量的动植物化石。下黏土层底部可见褐铁矿风化壳及砂砾岩沉积,含有植物化石,孢粉等;上黏土层含有较多云母片,含有大量的动植物化石、孢粉、遗迹化石等。这种黏土层可能是在擂鼓段下部形成之后,后期海面收缩,开始在潮上高岭石黏土泥坪和沼泽化炭质泥坪沉积中形成的,水动力条件极弱,发育很多的动植物化石及遗迹化石[3]。由于岸线曲折,间或出现半封闭海湾或澙湖。这些微环境不时为前滨—后滨的粉—细砂质海滩环境所占据。

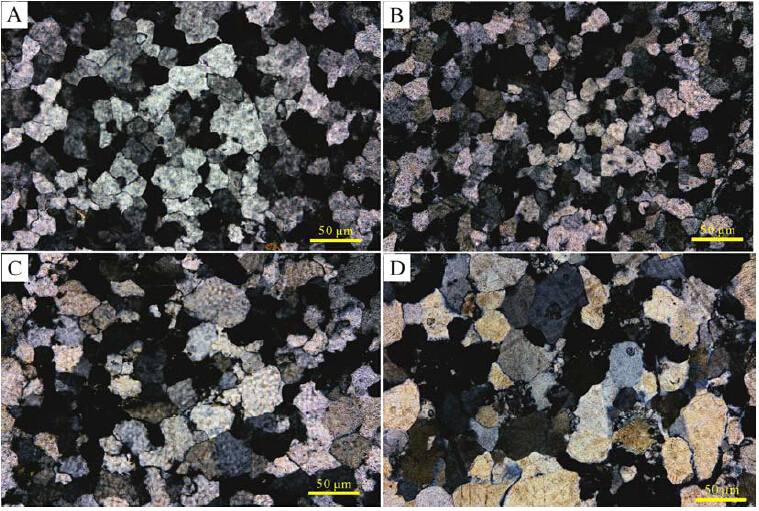

2.2 岩石成分镜下鉴定中—细砂岩中的碎屑成分80%由石英组成,其次是硅岩岩屑,长石所占的比例极少,甚至没有。碎屑颗粒的分选性较好(图 6A,B,C),在五通组的下部砾岩段分选性较差,可见粗粒的碎屑间有岩屑的充填(图 6D)。碎屑颗粒的磨圆度在下部砾岩段为次圆状,颗粒较大、水动力条件强,磨圆度自然较好,在中上部颗粒的磨圆度为次棱角状,粒度较小,磨圆度较下部自然较差(图 6A,B,C)。在一部分细粒石英砂岩中还可见重矿物富集现象,含量可达2%~3%,主要是黑色电气石,反映来自花岗岩母岩成分。一般说,分选好的中—细粒砂岩中重矿物较集中是海滩环境的重要标志[3]。

|

|

图 6 五通组岩石镜下照片 A.Wt-2样品;B.Wt-3样品;C.Wt-9样品;D.Wt-13样品 Fig. 6 The microscopic photos of Wutong Formation |

粒度是碎屑岩颗粒最基本的结构特征,碎屑颗粒的粒度决定了沉积岩石的类型和性质,同时碎屑颗粒的粒度分布也受到搬运营力、沉积环境及水动力条件等因素的控制。目前用于研究沉积环境的粒度方法有很多种,其中使用效果最好、最为广泛的当属最Visher GS在1969年提出的粒度概率累积曲线。粒度概率累积曲线可用于反映“沉积物的粒度分布和搬运方式之间的关系”。应用粒度分析的概率累积曲线图推断沉积环境,现在已成为沉积环境分析和沉积相分析中常用的方法和手段[13]。

本文中所用到的粒度数据是在巢北地区狮子口附近五通组的沉积地层从顶到底取了15个岩石样品分析测试所得,因为所取样品都是致密岩石,将其磨制成薄片,采用薄片粒度法,在偏光显微镜观察,用测微尺直接测量岩石薄片中颗粒的最大直径,统计其粒度数据,每片大约统计300~500粒。并将其测量值换算成粒度φ值,粒径大约在-1~5 φ之间(图 1)。由于运用上述的方法得到的分析结果可能有偏差,如薄片粒度和筛析粒径之间的偏差可达0.25 φ或更大,这是在颗粒集合体的切片中,颗粒的视直径均小于其真直径的切片效应造成的结果,必须经行校正,粒度回归校正方程式:D=0.381 5+0.902 7d(D为校正后筛析直径φ值,d为薄片中视直径φ值,即非筛析)。本文中即用的这种校正方法来进行最终的粒度计算[14]。将最终的粒度数据导入软件Grapher生成概率累积曲线图(图 1)。生成概率累积曲线后,我们可以在概率累积曲线上用图解法直接读出相对应一定累积百分比处的颗粒直径,再用已有的简单公式计算各种粒度参数,如平均粒度(Mz)、标准偏差(σi)、偏态(Sk)、峰态(Kg)等[15],粒度参数见表 2。

| σi(标准偏差) | 分选性 | Sk(偏度) | 偏态 | Kg(峰态) | 等级 | |

| Wt-1 | 0.493 030 303 | 好 | 0.119 256 566 | 正 | 1.011 152 916 | 中等 |

| Wt-2 | 0.444 | 好 | 0.281 358 669 | 正 | 0.886 858 371 | 平坦 |

| Wt-3 | 0.505 | 较好 | -0.039 795 185 | 对称 | 1.219 430 261 | 尖锐 |

| Wt-5 | 0.558 181 818 | 较好 | -0.036 904 762 | 对称 | 1.229 508 197 | 尖锐 |

| Wt-6 | 0.632 727 273 | 较好 | 0.122 458 183 | 正 | 1.122 120 772 | 尖锐 |

| Wt-8 | 0.526 818 182 | 较好 | 0.043 559 359 | 对称 | 1.154 992 548 | 尖锐 |

| Wt-9 | 0.663 409 091 | 较好 | 0.239 069 767 | 正 | 1.111 001 383 | 尖锐 |

| Wt-10 | 0.464 696 97 | 好 | 0.148 691 063 | 正 | 0.974 200 484 | 中等 |

| Wt-11 | 0.479 469 697 | 好 | 0.203 377 531 | 正 | 1.095 135 716 | 中等 |

| Wt-12 | 0.444 833 333 | 好 | 0.049 000 645 | 对称 | 1.088 185 415 | 中等 |

| Wt-14 | 0.591 704 545 | 较好 | -0.088 472 726 | 对称 | -1.354 380 123 | 尖锐 |

| Wt-15 | 0.640 227 273 | 较好 | -0.156 295 114 | 负 | 1.381 091 399 | 尖锐 |

从表 2中我们可以看出五通组砂岩的标准偏差在0.44~0.66之间,根据分类标准,五通组砂岩属于海滨砂的范围。五通组砂岩的频率曲线呈现对称一正偏,偶有负偏,尖度(按照福克等确定的等级界限)一般为中等到尖锐,偶有平坦,这些粒度参数特征都符合滨海相砂岩的粒度特征。

从表 2中我们可以看出五通组砂岩的标准偏差在0.44~0.66之间,根据分类标准,五通组砂岩属于海滨砂的范围。五通组砂岩的频率曲线呈现对称一正偏,偶有负偏,尖度(按照福克等确定的等级界限)一般为中等到尖锐,偶有平坦,这些粒度参数特征都符合滨海相砂岩的粒度特征特征。

根据粒度参数作出的标准偏差(σi)与偏态(Sk)的离散图(图 7),按照Friedman在1979年划定的海滩砂与河流砂的离散界线可以看出,大部分样品都在海滩砂的范围内,只有个别的样品落在范围之外,但也很靠近界线值。由此可知,五通组大部分砂岩形成于滨岸相海滩环境[14]。

|

| 图 7 五通组砂岩的标准偏差(σi)与偏度(Sk)离散图 Fig. 7 The discrete figure of standard deviation and skewness of Wutong Formation’s sandstone |

概率累计曲线类型较多,虽然每一个形态各不相同,但按照大致的走态趋势划分,可将其分成三种类型:

第一种类型如Wt-14、Wt-15(图 1A),为具有滚动组分和跳跃组分组成的多段式,具有明显的双次跳跃总体,这是由于波浪和流水对碎屑沉积物的反复冲洗改造形成的。在粒度参数上:粒度的分选性较好,偏度为对称或负偏,峰值为尖锐。两个次跳跃总体分布在0~3 φ之间,含量大于90%,分断点为1.5 φ。滚动搬运组分在这种概率曲线图中占有一定的比例,而悬浮搬运组分占的比例极少,粒级差别大,在镜下可见明显的分选性,砾石和填隙物差别明显。以上这些曲线特征和滨岸相的后滨—前滨段的特征十分相符[10]。

第二种类型如Wt-3、Wt-8、Wt-9,Wt-10,Wt-11、Wt-12(图 1B),为有跳跃组分和悬浮组分组成的两段式,也具有明显的双次跳跃总体。在粒度参数上:粒度的分选性为较好到好,偏度为对称到正偏,峰值为尖锐到中等。两个次跳跃总体分布在2~4 φ之间,含量大于85%,分断点为3 φ,悬浮组分在曲线图中占有一定的比例,而且越往上层,悬浮组分所占比例越高,滚动搬运组分占得比例极少甚至为零。以上这些曲线特征和滨岸相的前滨—上临滨沉积的特点相符[16]。

第三种类型如Wt-1、Wt-2、Wt-5,Wt-6(图 1C),为具有跳跃组分和悬浮组分组成的两段式,没有双次跳跃总体,而悬浮组分在图中所占的比例很大,反应出波浪和流水对其沉积物的冲洗改造作用不是很明显。在粒度参数上:粒度的分选性为较好到好,偏度为正偏度,峰值为平坦到尖锐。悬浮搬运组分和跳跃搬运组分的相交点在4 φ左右。悬浮组分较多,可能是由于波浪回流后水动力条件较弱,而使得泥质悬浮物沉积下来、含量变高。以上这些曲线特征和滨岸相的混合坪沉积相符[10]。

3 沉积环境演化通过上述沉积学的特征分析和粒度分析,可以看出晚泥盆世五通组在巢北一带并不是陆相河流湖泊沉积,而是一套海陆交互的滨岸相沉积。沉积环境演化大致如下:观山段开始时,海水开始入侵巢北地区,可能由于海岸线曲折,使得海平面在此频繁的升降变化,因而水动力条件较强,风化剥蚀的碎屑物质在潮汐波浪的长时间冲洗改造作用下而形成砾石滩,因此在五通组底部沉积了一套后滨到前滨环境的砂砾岩。随着海平面上升,沉积进入观山段的上部,由于水动力条件相对减弱,发育沉积了一套中细粒石英砂岩互层的沉积组合,中细粒砂岩大多是由硅质胶结的石英颗粒组成,分选性、磨圆度都普遍良好。由于波浪、流水的进流—退流冲洗改造作用较强烈,形成明显的冲洗层理、交错层理等,因此,这套质纯的石英砂岩沉积可能形成于滨岸相前滨到上临滨的环境中。期间海平面升降,水动力条件变化形成了中细粒砂岩的叠层出现。此后海平面开始收缩下降,沉积进入擂鼓台段,由于水动力条件逐渐变弱,在此发育沉积了细粉砂岩夹粉砂质黏土岩或黏土岩沉积,两者为不等厚互层,由于水的冲洗改造仍具有一定的作用,在此发育了波状交错层理、水流或浪成波痕等[2, 3],这套细粉砂岩、黏土岩沉积可能形成于滨岸相的砂泥混合坪的沉积环境。而后海水退去形成风化剥蚀面,在地面形成了一层厚度不等的铁质风化壳。沉积间断不久,海水重新入侵,此时进入擂鼓台段中部,一个新的沉积旋回开始,由于前期风化壳的存在,首先在部分地区沉积了铁泥质胶结的褐铁矿化的砾岩、砂岩层。随后海平面上升发展成为水动力条件较弱的滨岸沼泽化的泥炭坪,植物大量繁殖,死亡后沉积了较厚的富含有机质的黏土矿层。随着海侵范围的扩大,间或出现了上临滨的砂质沉积或潮间砂坝,沉积发育了较厚的细粒石英砂岩,而后可能了出现封闭海湾或澙湖,沉积了含有大量动植物化石的粉砂质黏土层,而后不时出现潮间带的砂泥坪沉积环境[11],由于水动力条件的不稳定,这些微环境不时为前滨—后滨微相的粉—细砂质海滩环境所占据。后来,海平面的进一步上升,发育形成了石炭纪金陵组的浅海碳酸盐台地沉积(图 8)。

|

| 图 8 狮子口五通组相序图 Fig. 8 Facies sequence of the Wutong Formation in the Shizikou area |

(1) 在岩石成分上,通过镜下薄片鉴定分析,五通组碎屑岩大部分是由分选性较好的中—细粒石英砂岩组成的,而且还有电气石等重矿物富集的现象,存在这些成分组成特征的碎屑岩通常是海滩环境下形成的。

(2) 在粒度特征分析上,运用粒度分析方法,根据粒度数据得出了三种类型的概率累积曲线:第一种类型为具有滚动组分和跳跃组分的多段式,具有明显的双次跳跃总体,滚动搬运组分在这种概率曲线图中占有一定的比例,而悬浮搬运组分占的比例极少,粒级差别大,说明水动力条件较强,代表滨岸相的后滨—前滨沉积环境;第二种类型为具有跳跃组分和悬浮组分组成的两段式,也具有明显的双跳跃总体,悬浮组分在曲线图中占有一定的比例,而且越往上层,悬浮组分所占比例越高,滚动搬运组分占得比例极少甚至为零,说明水动力条件在逐渐减弱,代表滨岸相的前滨—上临滨沉积环境;第三种类型为具有跳跃组分和悬浮组分组成的两段式,无双次跳跃总体,悬浮组分占的比例很大,这是由于波浪流水冲洗改造的水动力条件较弱形成的,代表滨岸相的沙泥混合坪的沉积环境。

(3) 在沉积学特征上,五通组中发育大量的冲洗交错层理,这指示了五通组的砂岩形成于平坦的海滩环境。结合地层岩性组合特征分析:巢北地区晚泥盆世五通组为滨岸相沉积环境,其沉积环境从下到上为:观山段下部为滨岸相的后滨—前滨的砾石海滩沉积;观山段上部为滨岸相的前滨—上临滨的砂质海滩沉积;擂鼓台段下部为滨岸相的混合坪粉砂岩泥岩沉积;擂鼓台段中部为滨岸相的泥坪、澙湖海湾、滨岸沼泽沉积间有前滨的砂质海滩沉积;擂鼓台段上部为滨岸相的含铁质的混合坪沉积。

致谢 感谢李增学教授、吕大炜副教授的热情指导和帮助。同门师兄在大量资料收集和图件绘制方面给予极大的帮助,在此一并感谢。

| [1] | 张国栋, 朱静昌, 王益友, 等. 苏、皖地区晚泥盆世五通组海侵及其沉积环境讨论[J]. 地质评论, 1987, 33(1):69-79.[Zhang Guodong, Zhu Jingchang, Wang Yiyou, et al. Marine transgression and depositional environments of the Late Devonian Wutong Formation in the Jiangsu-Anhui region[J]. Geological Review, 1987, 33(1):69-79]. |

| [2] | 张国栋, 朱静昌, 王益友. 对下扬子区五通组沉积的新认识[J]. 中国科学(B辑), 1991(4):416-423.[Zhang Guodong, Zhu Jingchang, Wang Yiyou. Recent understanding of Wutong Formation's deposition of lower Yangtze valley [J]. Science China (Seri.B), 1991(4):416-423]. |

| [3] | 赵澄林. 试论安徽巢县五通组沉积相[J]. 石油与天然气地质, 1988, 9(1):40-45.[Zhao Chenglin. Approach on the sedimentary facies of the Wutong Formation in Chaoxian county,Anhui[J]. Oil and Gas Geology,1988,9(1):40-45]. |

| [4] | 吕洪波, 夏邦栋, 涂涛. 苏南五通组风暴沉积与三脊波痕[J]. 石油与天然气地质, 1992, 13(3):284-290.[Lü Hongbo, Xia Bangdong, Tu Tao. Storm deposits and tri-ridge of Wutong Formation in southern Jiangsu[J]. Oil and Gas Geology, 1992, 13(3):284-290]. |

| [5] | 李星学, 蔡重阳, 欧阳舒. 长江下游五通组研究的新进展[J]. 中国地质科学院院报, 1984(2):119-133.[Li Xingxue, Cai Chongyang Ouyang Shu. Recent advances in the study of the Wutong Formation of the lower Yangtze valley[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Geological Sciences,1984(2):119-133]. |

| [6] | 杨式溥, 潘江, 侯鸿飞. 中国的泥盆系[J]. 地质学报, 1979(3):192-201.[Yang Shipu, Pan Jiang, Hou Hongfei. The Devonian system of China[J]. Acta Geologica Sinica, 1979(3):192-201]. |

| [7] | 杨式溥. 遗迹化石及其对古环境分析的意义[J]. 沉积学报, 1984, 2(4):8-18.[Yang Shipu. Trace fossils and their significance for interpretation of the paleoenvironments[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 1984, 2(4):8-18]. |

| [8] | 朱立华, 张传林, 仲健华, 等. 下扬子地区上泥盆统五通组沉积构造及其地球化学特征[J]. 沉积学报, 1999, 17(3):355-359.[Zhu Lihua, Zhang Chuanlin, Zhong Jianhua, et al. The sedimentary structure and geochemical characteristics of Wutong Formation, the Late Devonian series of lower Yangtze area[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 1999, 17(3):355-359]. |

| [9] | 吴贤涛, 胡斌, 王观忠, 等. 苏南皖东五通群观山组的近岸风暴沉积与湖道沉积[J]. 石油实验地质, 1986, 8(4):351-361.[Wu Xiantao, Hu Bin, Wang Guanzhong, et al. The storm deposits and channel facies in Guanshan Formation, Wutong Group from South Jiangsu and East Anhui[J]. Experimental Petroleum Geology, 1986, 8(4):351-361]. |

| [10] | 张翔, 田景春, 彭军. 塔里木盆地下志留统塔塔埃尔塔格组沉积体系及沉积模式[J]. 沉积学报, 2006, 24(3):370-377.[Zhang Xiang, Tian Jingchun, Peng Jun. Study on sedimentary system and models for Tataertage Formation( Lower Silurian) in Tarim Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2006, 24(3):370-377]. |

| [11] | 侯明金, 齐敦伦. 安徽巢湖地区泥盆纪—石炭纪界线地层的新认识[J]. 地层学杂志, 2006, 30(2):157-170.[Hou Mingjin, Qi Dunlun. New views on the Devonian-Carbonifereous boundary stratigraphy of the Chaohu region, Anhui province[J]. Journal of Stratigraphy, 2006, 30(2):157-170]. |

| [12] | 邢凤存, 李祯, 李思田. 柯坪露头区早志留世三角洲及碎屑海岸沉积[J]. 中国地质, 2011, 38(4):996-1005.[Xing Fengcun, Li Zhen, Li Sitian. A study of Early Silurian deltas and clastic coastal sediments from outcrops in Keping area, Tarim Basin[J]. Geology in China, 2011, 38(4):996-1005]. |

| [13] | 袁静, 杜玉民, 李云南. 惠民凹陷古近系碎屑岩主要沉积环境粒度概率累积曲线特征[J]. 石油勘探与开发, 2003, 30(3):103-106.[Yuan Jing, Du Yumin, Li Yunnan. Probability cumulative grain size curves in terrigenous depositional environments of the Paleogene in Huimin sag[J]. Petroleum Exploration and Development, 2003, 30(3):103-106]. |

| [14] | 李增学, 常向春, 赵秀丽, 等.岩相古地理[M].北京:地质出版社, 2010:48-54.[Li Zengxue, Chang Xiangchun, Zhao Xiuli, et al. Lithofacies Paleogeography[M]. Beijing:Geological Publishing House, 2010:48-54.] |

| [15] | 朱筱敏. 沉积岩石学[M]. 北京:石油工业出版社, 2008:64-79.[Zhu Xiaomin. Sedimentary Petrology[M]. Beijing:Petroleum Industry Press, 2008:64-79. ] |

| [16] | 罗顺社, 时德, 张存善, 等. 塔里木盆地西南缘上震旦统克孜苏胡木组有障壁海岸沉积体系[J]. 石油天然气学报, 2005, 27(1):24-25.[Luo Shunshe, Shi De, Zhang Cunshan, et al. Beach-barrier coast deposit system in Upper Sinian Kezisuhumu Formation in the southwest margin of Tarim Basin[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2005, 27(1):24-25]. |

2015, Vol. 33

2015, Vol. 33