2. 《岩石力学与岩土工程学报》(英文版)期刊社, 湖北省武汉市武昌区小洪山2号 430071

2. Editorial Office of Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, Wuhan 430071, China

英文科技期刊的学术质量和国际影响力可在一定程度上反映一个国家或地区科研水平,也是一个国家科技影响力的重要标志之一。自改革开放以来,尤其是近10年来,我国英文科技期刊从1999年底前的149种增加到2014年底262种(2000-2009年增加71种,2010-2013年增加24种,2014年增加18种),且综合实力和国际影响力稳步提升,部分期刊已步入国际顶级杂志行列,如Cell Research和Light: Science & Applications等。但若以单项指标及综合指标排位情况与国际学术期刊比较,我国学术期刊的国际影响力目前仍处于较低水平[1]。

创办英文期刊的目的是把国内科技成果及时推向国际,并吸引国外高水平科技论文,互相交流,共同促进科技发展。“打铁先需自身硬”,要展示国家综合科技水平,英文学术期刊首先应提升自身国际影响力。国际影响力基本涵盖语言国际化、稿源与审稿国际化、编委与编辑综合素质与服务质量国际化、期刊体制机制国际化、期刊(虚拟)集团化、经营模式多样化、科技期刊市场化与公益化、提升期刊国际知名度、缩短论文出版时滞、重视进入国际知名(专业)数据库、增强推广传播力度、加大国际合作与实施开放存取(OA)力度等[2,3,4]。

针对学术期刊国际显示度和影响力,本文侧重于SCI、EI及Scopus等数据库指标,而我国科研评估体系和期刊评估规则也经常采用或参考这些指标。提升我国科技期刊国际影响力首先要从期刊管理和培育机制上入手。一类分析是基于我国综合期刊实力的比较,偏重于计量分析与评价[1,5,6,7,8]。也有从JCR分区排序来分析中国科技期刊国际影响力和实施计划,如刘筱敏和马娜[9]在分析JCR分区排序后强调:“期刊的发展不是一蹴而就的,是个循序渐进的发展过程”。另一类分析是着重于我国某一学科领域的期刊作为研究对象,探讨如何增强其国际影响力,如徐晔[10]提出了我国医学科技期刊存在的问题、国际地位及提升其影响力的一些举措;黄冬华等[11]分析和探讨了我国冶金工程类期刊如何增强国际学术影响力。也有从高校学报[12,13]角度进行期刊国际影响力分析,如张铁明等[3]结合高校学报研究后认为:“提高我国科技期刊学术影响力首先应注重提升我国的基础科技实力,其次应从国家层面扶持和引导科技期刊,……,最后还要建设高素质的办刊队伍”。王淑华和王亨君[14]认为:“要成为国际性优秀期刊,除了具有较高的影响因子、被引频次和学科排位外,还有作者的国际化和读者的国际化……。期刊的国际论文比和国际被引率超过30%是国际化程度较高的期刊”。佘诗刚[15]认为新办英文刊提高国际影响力的关键在于吸引优质稿源、提升编辑、评审与出版质量、加强国际合作,创品牌拓展国际影响力,并有针对性地做好进入国际检索系统的工作等。此外,Stanley 等[16,17]对我国出版业国际认知度进行了系统回顾;任胜利等[18]对2014年我国英文版科技期刊的发展进行评述。

上述研究成果对我国科技期刊出版界提升学术期刊国际影响力起到良好促进作用,有利于深化评判标准和提升各项国际化比率。在此基础上,结合办刊实际,本文重点探讨新创期刊(或没有被SCI,EI和Scopus收录的期刊)如何提升其国际影响力。以岩土力学与工程类英文期刊,特别是以Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering (《岩石力学与岩土工程学报》,以下简称“《学报》”)为例,根据国际数据库评估期刊标准与要求,分析《学报》与其他国际知名学术期刊的发展态势,探讨我国英文科技期刊的发展和提升新办英文刊国际影响力所面临的现实问题和办刊体会。

2 国际知名数据库及其评价指标实例分析学术期刊国际影响力与国际知名数据库检索与否存在较密切的关系。本节重点分析Scopus,GeoBase,EI和SCI数据库等基本情况,其他数据库不在本文的讨论范围之内。

2.1 Scopus与GeoBase数据库Scopus数据库于2004年11月正式推出,是目前全球规模最大的文摘和引文数据库,涵盖了由5000 多家出版商出版发行的科技、医学、艺术、人文与社会科学方面的21915种期刊。通过Scopus,用户可以检索到自1823年以来的近5500万条摘要和题录信息,对于检索欧洲及亚太地区的文献尤其方便。截至2014年11月,Scopus数据库收录中国大陆期刊629种 (不含台湾103种,香港56种和澳门1种)。GeoBase数据库也是Elsevier旗下包括地球科学、生态学、地理学和海洋学等方面的数据库,收录了全球3300余种期刊。目前收录中国英文期刊48种,涵盖自然与人文地理、地质学与地质力学、岩石力学、矿物学等。2014年仅增加收录我国两种英文刊Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering (JRMGE)和Geo-spatial Information Science。

2.2 EI数据库EI数据库于1992年开始收录中国期刊,1998年在清华大学图书馆建立了EI中国镜像站。EI现在已基本按照商业化模式运作,收录的会议论文也逐渐增多。截至2015年5月,被EI收录全球科技期刊3850种,其中中国大陆为203种(不含台湾近40种,香港近10种),占5.2%。EI收录的所有文献中,78%为期刊论文,22%为会议文献;近90%的文献语种为英文,其他10%主要语言为中、俄、法、德、日、意、西等。由于收录会议论文质量控制不够严格,急需加强规范。近3年EI数据库调整收录刊物目录和名单,2012年新增收录中国期刊32种,但也有30种中国期刊不再被收录。

自2015年起,EI拟定,今后分偶数年申请和奇数年评审,每两年调整一次。2015年上半年开始对2014年申请EI的杂志进行评估,同时对203种已收录中国EI期刊进行复审核评,2015年10月后公布调整结果。中信所与Elsevier合作,2015年向EI评估专家组推荐40余种各项指标相对较高的中文期刊参评。预计此次调整或新增EI收录中国期刊有一定幅度的提升。

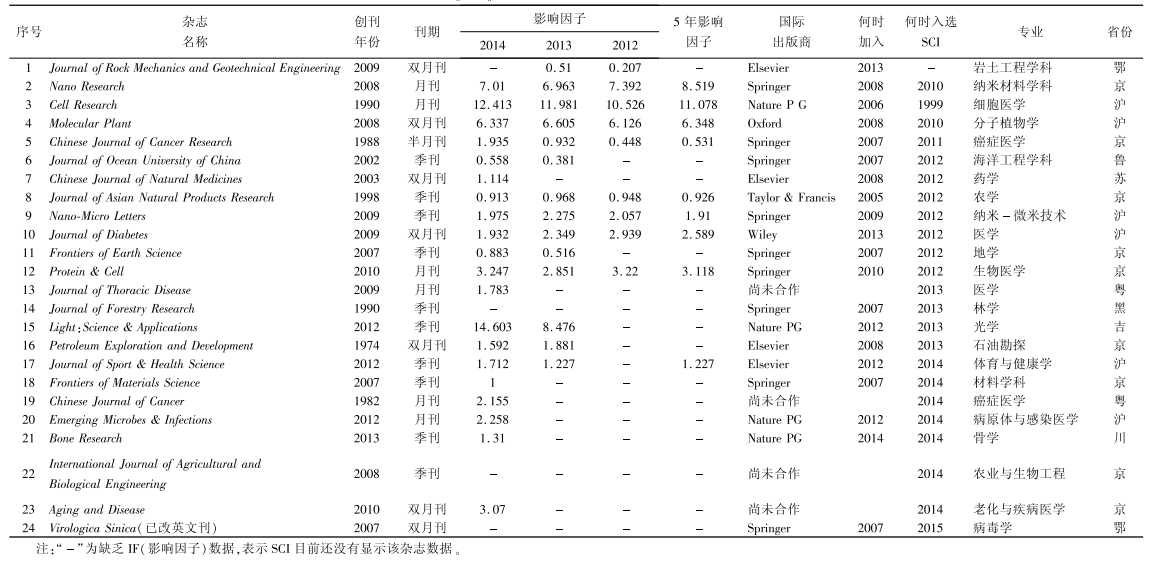

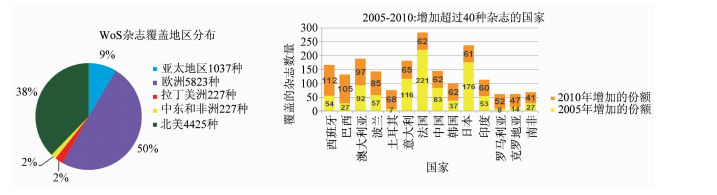

2.3 SCI数据库2011和2014年,分别有11739和12479种期刊(含人文社科)被Web of Science(WoS)收录,其中81%为英语,19%是其他语种;排名前4位为美国(4417种)、英国(2769种)、荷兰(876种)和德国(779种),这4个国家占WoS收录期刊总数12479种的70.84%(即8841种)。2005—2010年,WoS收录或新增期刊不断增加,但退出的期刊也不少,在区域分布上不太均衡(见图1)。近年有所变化:欧洲(6542种)和北美(4559种)分别占52.42%和36.53%,亚洲(977种)占7.83%,而大洋洲(221种)、南美洲(101种)和非洲(79种)共计仅占3.21%。被收录100种以上期刊的国家依次包括法国(280种)、日本(254种)、瑞士(218种)、意大利(195种)、澳大利亚(180种)、中国(176种)、加拿大(170种)、西班牙(168种)、波兰(146种)、巴西(142种)、印度(117种)和韩国(112种)。自2010年之后,要想被SCI收录,必须满足其评价指标和指定规则(见表1)。173种被SCI数据库收录的中国大陆有CN号的科技期刊中,英文版期刊153种,占89%;中文版期刊20种,占11%。虽没有明确语种限制,但非英语期刊较难被其收录。

|

图 1 2005-2010年新增期刊数量及国别(编译自WoS的Testa副总裁报告) |

截止到2015年6月,SCI收录8739种期刊(含3753种核心期刊),2012-2014年分别有8471、8474和8673种期刊被SCI收录。2014年度中国大陆共有173种有CN号的期刊被收录,而2013和2012年度中国大陆分别有163和152种被收录 (2014和2013年分别比上年增加6.1%和7.2%)。其中影响因子大于1.0的期刊由2012年度的55种增至2013年的66种(增幅为20%),2014年增至84种(增幅为27.3%)。Cell Research近几年国际影响力提升较快,2013和2014年的影响因子分别达到11.981和12.413。

2.4 国际数据库综合评价指标实例分析申请被SCI等数据库收录,需主要遵循如下规则:

(1) 期刊需具有较大的国际影响力,且能吸引国内和其他发达国家高水平的英文论文;(2) 被SCI收录期刊经常引用,并有较高比例且优质的国际编委和作者队伍;(3) 在专业上,要有本土“特色”,可以弥补其数据库短缺,也强调含有作者近期研究成果的高质量Review方面的论文;(4) 论文国际化程度要高;(5) 定期按时出版等(详情见表1)。由此可知,尽管国家大力推动创办英文科技期刊,但SCI目前较为关注“区域化特色基础研究专业和较高国际影响力”的英文科技期刊,因此英文学术期刊若定位“区域化”和“本土化”专业则效果可能会好些。但过高的国内论文比,是英文期刊走出国门的短板,因此对不同学科英文期刊,其国际论文比和国际作者引用比宜达40%以上较合理,各英文刊应探求适合自己的平衡点。

| 表 1 按照国际数据库标准对《学报》进行的自评估结果 (2015年7月修订) |

《学报》期刊社会同编委并结合Scopus等4个数据库的选刊标准与要求(见表1),对《学报》进行评估,并在此基础上做了一份自评估报告,评估结果为82分。由于《学报》注重提升学术论文质量、扩大影响力,且申请准备工作较充分,于2014年7月8日正式向Scopus数据库提出申请,并顺利于2015年3月被Scopus收录。另外,表2显示2014年有8种期刊出版物影响力指标(IPP)与2013年比均有所下降,而《学报》的这项指标与序号5、6和7三种EI收录期刊的指标接近,并在4种期刊中居第2名,可以预计《学报》2015年10月有望被EI数据库检索。这些细致工作对期刊申请Scopus及相关数据库有益,能做到心中有数。鉴于此,《学报》拟于2016年年初按上述要求向SCI提出申请。

| 表 2 《学报》与湖北省部分英文期刊及国际岩土工程领域期刊在Scopus数据库的指标 |

任胜利[18]还指出我国163种SCI收录期刊发表中国大陆SCI论文的比率由2000年的40.7%下降至2013年的13.9%。在我国高影响力论文的发表方面,我国期刊的贡献更是不能令人满意。根据ISI数据库统计,2004—2014年我国作者发表的SCI论文为140.66万篇,其中仅0.92%,即1.3万篇论文的被引频次在各学科中能进入前1%,这1.3万篇高被引论文中只有110余篇发表于中国大陆的科技期刊,不足同期我国SCI论文总数的万分之一。然而令人鼓舞的是,我国最新被SCI收录期刊增长幅度逐步加大(见表3),如1999—2011年每年新增英文期刊数量相对较少,而2012—2014年(除2013年新增4种外)每年却分别新增6—7种英文SCI收录期刊,2015年前6个月又有《中国病毒学》和《国际灾害风险科学学报》等5种杂志被收录,可见我国新创办的英文期刊要想进入SCI收录,机会是同样存在的。由表3可知:

| 表 3 《学报》与我国最新被SCI收录部分期刊数据指标 |

(1)医学、生物、高技术、能源等领域的期刊被SCI收录的概率较大,而我国传统的技术行业期刊,较难被SCI收录,如土木工程。

(2)表3中83.3%的杂志与国外出版商合作办刊,说明与国际知名出版商合作是英文版期刊界之主流。

(3)进入SCI数据库的中国期刊中,自创刊到收录最快的不足2年,最长的达29年。

(4)24种期刊中,季刊10个,双月刊7个,月刊6个和半月刊1个。

3.2 《学报》发展态势与比较早在20世纪90年代,全国几大岩土专业学会曾多次探讨创办英文刊,并写入会议纪要。但直到2004年下半年中国科学院武汉岩土力学研究所才艰难启动。由于面临“居高临下想当然,新办刊人迷茫难入行”的困境,半年反复召开10余次会议也未能在2005年7月中国科学院武汉岩土所领导班子换届前提交创办新刊申请,中途不幸夭折,甚至后来决定不办英文刊。创办岩土工程英文期刊是中国几代岩土人的夙愿。起步不易,要办成更难!在主编钱七虎院士领导下,《学报》于2009年10月创刊,是国内岩石力学与岩土工程领域第一家英文版学报。2013年由季刊改为双月刊(载文量增加近25%),并与Elsevier合作。虽然具备良好发展机遇,同时也面临严峻挑战,甚至也走过弯路。

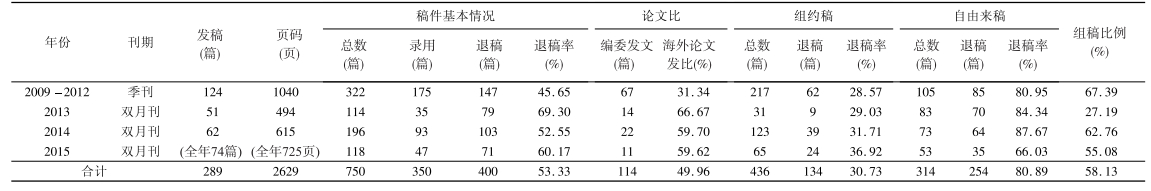

3.2.1 《学报》2009-2015年稿件基本情况《学报》2009-2013年的组稿和投稿量基本维持在约110篇/年,而在2014年全年组稿和来稿量已达到196篇。2015年前7个月来稿达118篇,且自由投稿论文质量明显提高。这为《学报》遴选高质量的学术论文和创办精品学术期刊提供一定的基础。从表4可知:

| 表 4 2009-2005年《学报》来稿处理情况一览表(截至2015年7月31日) |

(1)若《学报》每年来稿量为110篇左右,并按照目前双月刊、每期发表论文10-12篇来计算,一年需要论文60-70余篇。按照录用率35%来计算,则全年来稿至少需要200篇。前几年仅达到计划要求数量的55%左右,投稿数量不够,优质稿源缺乏,录用率偏高。

(2)自2012年起编委发表文章呈逐年递减之势,说明其产生了一定的疲倦心理,急需及时组织换届,遴选高素质编委并进一步调动编委积极性[19]。2014年起,新一届主编和编委又活跃起来,50%以上的编委投稿和组稿积极性明显提升,近两年新一届编委发表33篇文章。

(3)2013年组约稿仅占27.19%,说明坐在办公室“天上不会掉馅饼”,且办精品期刊难度不小,不能把办好英文期刊想得“简单”。自2014年,调整负责人后《学报》期刊社强力加大组约稿力度和退稿力度,组约稿件占58%以上,综合退稿率宜以65%~70%进行控制,坚持做到“宁缺毋滥”。

(4)2015年上半年组约稿占来稿总量的55.08%,其退稿率为36.92%;自由来稿占总来稿量的44.92%,其退稿率由之前的83%降至今年的60%左右;综合退稿率为53.33%。今后应按照既定目标对稿件质量进行严格控制。

3.2.2 《学报》被收录及引证情况自创刊以来,《学报》一直非常重视刊物的学术质量和编辑质量,因此在短短的6年内被国内外一些知名数据库收录,如被CNKI (2010)、CSCD (2013)、GeoBase (2014)和Scopus (2015)等数据库收录,这是对《学报》的一种肯定,也是一种鞭策。加入相关数据库,更有利于提升学报影响力,《学报》学科影响因子排名近3年在国内相近领域的期 刊中排名较为靠前,在150余种期刊中排在前30。在Scopus和ScienceDirect平台上免费供作者和读者下载阅读,为广大读者提供便捷服务,并促进《学报》显示度和知名度的提升。

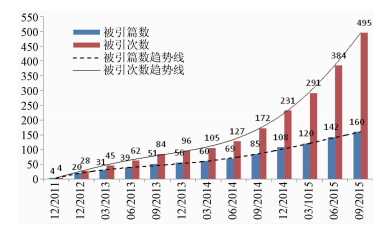

3.3 《学报》国际化程度分析 3.3.1 《学报》发表文章被其他SCI杂志引用分析目前,《学报》已基本扭转稿源严重缺乏的被动局面,对文章质量要求越来越高,近9个月,期刊社主动退稿拟录用的学术质量一般或涉嫌学术不端的论文9篇;同时也加大了初审退稿力度。《学报》已发表的高水平文章被其他SCI杂志引用情况见图2。截至2015年9月30日,《学报》所发表的160篇论文被其他SCI杂志引用495次,施引文献为314篇。2009-2014年共发表论文237篇(有119篇被引,占50%),国内作者共发表论文124篇,被引69篇;国外作者发表论文113篇,被引50篇。国外作者论文篇均被引3次,国内论文为2.3次,说明国外论文平均水平稍优于国内论文,且被引均有待加强。下载和被引前25名作者中中国大陆作者分别只有4和6人。

|

图 2 本刊发表论文的引证情况(截至2015年9月30日) |

具体分析如下:

(1)其他SCI杂志引用本刊已发表论文次数呈现明显增长势头,篇均论文被引次数增长较快,说明本刊发表的论文质量正不断获得国内外作者认可,其国际影响力提升明显。

(2)截止到2015年9月30日,单篇论文最高被引次数为24次。2013年8月发表的一文,目前已被引17次,说明要充分重视高质量的英文稿件。

(3)在多方共同努力下,《学报》已扭转2013年10月下旬严重缺乏稿源、“等米下锅”的被动局面,目前不仅可满足正常出刊,且刊物学术质量整体水平较高。

(4)期刊编辑方面虽做出较大努力,但是编辑水平仍然有待提升,应把文章的学术质量、结构性、逻辑性和可读性逐步放到编辑加工的重要地位,同时注重将差错率控制在万分之一点五以内。

(5)《学报》论文被引的篇数增长相对不够快,且总被引次数仍不够高,导致影响因子增长不太快,而影响因子、总被引频次以及编委、作者和编辑国际化是办好国际精品科技期刊的重要要求,也是SCI/EI/Scopus数据库评估期刊非常重要的指标之一。2015年,SCI期刊引用本刊的次数呈现明显增长势头,因此在重视论文质量的同时,也要关注提升论文被引次数和被引期刊的整体质量。

3.3.2 《学报》与岩土工程类期刊在Science-Direct平台下载分析为横向比较,我们遴选7份岩石力学与岩土工程领域的杂志进行比较,这些杂志均与Elsevier合作出版,具有一定可比性。由比较结果可知:

(1)《学报》下载量与Soils and Foundations相当,该刊2012年开始与Elsevier合作。除2014年2月份月下载量剧增外,《学报》月下载量呈稳步提高态势,并保持2014年5月的月下载量6000余次。且下载量由2013年全年的21571次提升到2014年的118731次。

(2)与International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences(年下载量50余万次)等知名期刊相比,差距仍然较大,《学报》办刊时间短,优质论文有待继续挖掘,国际化影响程度需继续提升。

(3)下载量可从一个侧面反映英文刊的国际影响力,因而提升《学报》论文学术质量和编辑质量急需加大工作力度;要下大决心打好基础,稳步提高期刊质量,不宜急于求成。

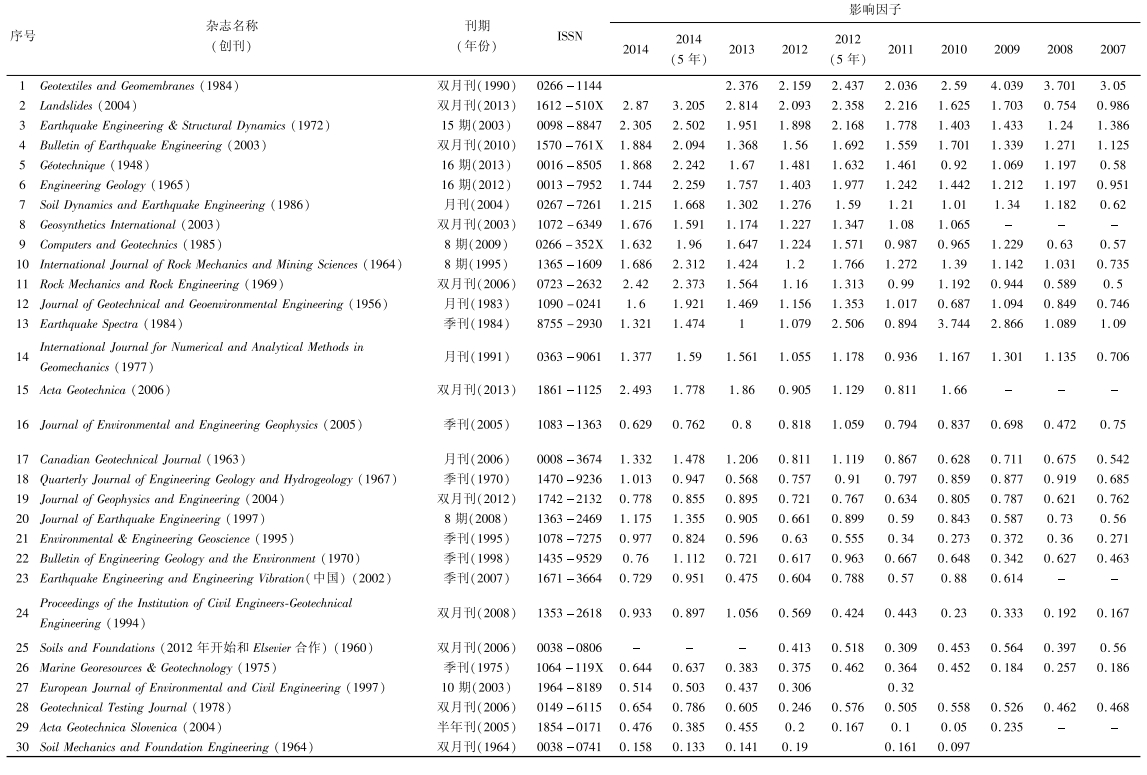

3.3.3 与国际知名岩土工程类期刊的比较为了解《学报》在本领域期刊的办刊质量,表5列出了国际知名岩土工程类期刊8年影响因子(IF)的进展情况。由表5的30种期刊统计分析可知:

| 表 5 截至2014年底被SCI收录的岩土工程领域杂志影响因子一览表(JCR报告) |

(1)7个月刊(含半月刊及以上);11个双月刊;7个季刊;3个8期/年,1个10期/年;1个半年刊。与Springer合作的Landslide和Soil Mechanics and Foundation Engineering两个双月刊杂志的IF分别为2.87(最高)和0.158(最低),表明国际平台引进门,提升在自身。

(2)30种杂志中,21种2014年的IF高于往年,Bulletin of Earthquake Engineering 的IF由2013年的1.368提升至1.884。而有9种杂志IF在0.77以下。因此,若想申请进入SCI,其IF不宜少于0.8(JCR),而按JCR报告推测,《学报》2016年IF可达0.8,所以申请SCI有望成功。

(3)岩土工程属传统学科,IF与JCa-Cancer Clinic(IF=115.84)等学科比真是小巫见大巫。将来更需注重提升《学报》质量,组稿时更要强调编委撰文,且适时出版重大岩土工程成果和重要综述性文章;多参加岩土工程国内外学术会议,并积极主动组约高水平稿件和积极宣传与扩大《学报》国际影响力;与欧美协会或出版机构多联系并进一步加强合作。

另外,2013年ICE(英国土木工程师学会)旗下的2本杂志: Geotechnique Letters(季刊,2011年创刊)和International Journal of Physical Modelling in Geotechnics(季刊,2001年创刊)入选SCI;International Journal of Geomechanics (IJG) (双月刊,2001年创刊)创刊13年后被入选,说明要被SCI数据库收录是一个水到渠成的过程,需要有耐心和较长可持续创新发展的时间。

4 提升《学报》国际影响力之措施 4.1 争取优质稿源,提升期刊质量期刊社近年来主动追踪岩土工程界的最新研究热点,如能源、交通、环境岩土工程、二氧化碳与核废物地质处置、页岩气开采、尾矿坝等学科热点问题。通过向参与国家重大科研和工程项目的专家约稿,或邀请客座主编组织专辑的方式组织了一批有分量、有重大参考价值的文章,如三峡工程、南水北调工程、锦屏水电站、向家坝和溪洛渡水电站、核废料地质处置、深部矿山开采等重大工程项目;此外,还出版了诸多国际知名科研项目成果,如核废料地质处置DECOVALEX项目、UNSAT-WASTE、国际软岩会议等(见表6),没有这些组稿,《学报》正常出刊都会有困难。加大约稿力度,主动向海内外知名人士约稿,争取优秀稿源,严格控制稿源的学术质量和审稿质量,确保刊物学术质量和学术水平是《学报》的不断追求。通过近年来的不懈努力,《学报》得到了越来越多国际知名专家的认可,极大提升期刊显示度。如J.A. Hudson、E.T. Brown、E. Hoek、P.K. Kaiser、N. Barton、Jonny Rutqvist、Yujun Cui、E.E. Alonso、A. Gens、Duffaut、Ilkka、Kanji等院士和国际顶级专家均向《学报》积极投稿,深受广大读者欢迎。他们愿意在《学报》发表其优秀成果,这不仅会极大提升期刊质量与显示度,而且也预示着《学报》拥有更好的发展潜力与前景。

| 表 6 《学报》刊发重大岩土工程专辑一览表 |

但必须看到,论文的国际化程度不高将会直接影响刊物的知名度,也将影响期刊被SCI收录的可能性。经过不懈努力,《学报》自创刊6年来,发表海外论文达到近50%。从长远发展目标来看,所刊发的稿件中,海外专家发表论文不宜少于55%。2015年期刊社强力落实客座主编机制,成功邀请钱七虎院士、李琦教授、美国Desai教授、蒋宇静教授等作为客座主编并将组织6-8个高水平专辑。当然目前《学报》刊发的重大岩土工程方面的论文不够,知名学者的一流论文还不多,因此还需继续做好创办国际一流学术期刊的基础性工作。

4.2 调动专家积极性,发掘、培养青年科技人才《学报》期刊社一直都很重视并充分调动岩土工程界专家的积极性,如郑颖人、谢和平、陈祖煜院士和俞茂宏教授等知名专家,同时注重青年科技人才的发掘与培养,通过邀请青年专家参与撰稿、审稿、语言润色等一系列工作,发掘了一批专业基础扎实且愿意为《学报》服务的中青年科技人才,如李琦教授,积极为《学报》审稿,对4期文章进行了认真的语言润色,并将作为客座主编组织一期专辑。鉴于李琦教授积极为《学报》做贡献,他已当选第二届编委会编委。另外,中国矿业大学(北京)的青年学者左建平教授也积极支持《学报》发展,并作为客座主编出版了一期专辑,现为本刊特约撰稿人和候选编委。期刊社今后将继续坚持这一举措,做好青年科技人才的培育工作。

4.3 提高编辑质量和完善管理制度(1)2014年7月,湖北省科技期刊编辑学会英文期刊协作组组织同行对《学报》进行审读,发现所刊发文章中存在少量单词拼写错误、语法错误及语句不够精炼的问题,甚至发现少量地图不规范等敏感问题,说明文章的编校质量还存在一些问题,尤其需要注意敏感问题。期刊社责任编辑在工作中还需不断地自我提升,严格执行审读检查互校环节,控制出版质量,努力减少《学报》差错率。为此,《学报》期刊社建立了一套完善的管理制度,如期刊社管理办法与岗位责任制度、学术规范制度、科学评价制度、规范审稿制度以及学习培训制度等,明确了《学报》办刊宗旨(立足国内、面向国际)、建立协办单位章程、编委责权利承诺制、完善稿件处理流程各个模板等,补充期刊社英文编辑质量审读机制,避免出现重大编校错误等。

(2)自2013年起,《学报》与国际出版商Elsevier合作出版,由Elsevier排版制作,采用210 mm×280 mm的标准版面和80g铜版纸彩色印刷,刊物的美观性和亲和力都得到极大的提高。通过采用Elsevier的EES网上投稿审稿系统,投稿、审稿等操作流程完全与国际接轨,并优先提前出版电子版(Online),受到读者和作者的高度认可。

(3)《学报》在力求与国际接轨的同时,坚持自己的特色和高要求:采用“编辑初编初审、专家外审、编辑复审、副主编复审和总编终审”的五审制,严格把关文章的学术质量。特别是主动邀请英语母语专家进行语言润色,提升论文英文表达的“信、达、雅”。

(4)提高审稿质量,加快稿件处理速度。宜组织小同行专家集中审阅,及时处理未审或有争议的稿件,如邀请常务编委审定。建立高效的审稿专家库,并定期更新,严把期刊学术质量审稿关。向国际知名期刊学习,期刊社邀请若干知名专家为特邀编辑(先挑选13名进行试点,如法国路桥大学、《学报》副主编崔玉军教授发挥作用突出),由其邀请2-3名审稿专家审稿,并给出综合审稿结论,严把审稿质量关,完善编委送审机制,做到宁缺毋滥,促进学术期刊健康、稳定、可持续发展。

(5)采取措施提高被引次数和期刊显示度。及时更新已发表论文的摘要分类、基本信息、相关链接等,并陆续向国内外有关专家学者发送E-mail,让他们有更多机会了解《学报》,并方便和增加他们引用本刊论文的可能性。目前这一举措已经实施,但仍需要投入更多的精力,搜索有关专家及其研究领域,拓宽推送和发送途径。

4.4 加快审稿速度、缩短刊发周期为了创办精品期刊,不断提升期刊学术影响力和服务水平。我们不断加快《学报》的审稿速度、缩短刊发周期,审稿时间由3个月减少至2个月,且出版周期由367天缩短至270天,如2014年刊发周期已经缩短至8个月。下一步工作重点是,力争将发表周期控制在7个月,并加大论文在ScienceDirect平台的Online速度。

4.5 加强期刊社人才队伍建设期刊社总人数5人均为专职,平均年龄39岁,具有硕、博士学位3人,2人具有高级职称,4人获得全国出版专业资格证书,是一支具有较扎实专业知识和丰富编辑出版经验的队伍[20]。现在期刊社人才队伍相对稳定,各自岗位尽职尽责,努力提高个人素质和工作效率,为提升《学报》知名度和显示度不断努力。如期刊社负责人佘诗刚研究员获得第二届全国新闻出版行业领军人才(2010)。期刊社每季度末召开一次工作例会,社长、执行主编、副社长与成员相互支持,积极配合,不断总结,主动找出不足,改进《学报》工作。努力建立高效的编辑人才队伍,鼓励成员参加国内外学术会议,多接触岩土界科技人员;加强英语和专业的培训工作;积极参加有关编辑质量控制的学术会议。一流的刊物离不开一流的编辑人才,启动未来3-5年培养或引进1名高水平的编辑人才,在稿件初审、初编及外审方面,应具有初步的学术把关和判断能力;鼓励其积极撰写编辑出版方面的论文,提升编辑理论知识,创新办刊理念。

4.6 及时更改刊期,增加载文量《学报》各项工作进入良性发展轨道后,强调不宜牺牲发文量来达到提高影响因子的目的,而是在保证优质稿源的前提下,2013年《学报》由季刊改为双月刊,每年出版杂志的页码也由2012年的384页(Elsevier排版折算为320页),增加到2013年的494页、2014年的615页和2015年的725页(Elsevier排版)。2014年比2013年增幅达24.5%;2015年比2014年增长17.8%。2015年不仅载文量明显增加,而且论文质量也得到一定程度提升。

5 结语为了实现英文科技期刊的良好、健康和有序发展,不断提升我国英文版科技期刊国际影响力,我们还需更上一层楼,如搭建高水平出版平台、扩大学术期刊的国内外影响力和建立一支高水平编委与编辑队伍等。以下几个问题值得探索:

(1)进一步明确创办英文期刊的目的。尽管本文用了一定篇幅介绍和探讨国际四大检索系统的收录标准,并着重探讨被他们收录的条件,但创办英文期刊的目的绝不只是为了进入EI或SCI。不可否认,当下中国创办英文科技期刊若能被国际知名数据库检索并利用好这些平台,一定会更有利于吸引优秀的科技成果与论文。然而,也应看到20世纪90年代前后进入EI或SCI的中国英文期刊,有的发展并不太理想,有的甚至被EI或SCI调整时剔除或暂停收录。

(2)办好英文科技期刊关键是拥有专职编辑出版领军人才。精品期刊编辑实践证明,除主编把握办刊方向外,专职执行主编(或专职副主编)是期刊的领军人物。他能协助决定办刊的宗旨与录用定稿,挑选合格编委和招聘与培养责任编辑,并邀约好稿件和组建协办单位理事会以筹集办刊经费等。办好英文刊需要巧妙调动方方面面的积极性和创造性,难度非常大,这就要求优秀领军人才有骨气、有精神、有毅力、有干劲,还需有公关能力和办法。

(3)进一步确立办刊特色。是办成区域性的特色专业英文期刊,还是国际化英文期刊?或是立足国内,面向国际办专业性或综合性学术期刊?需要深入讨论,而《学报》定位的确定也是经过审慎考虑的。不同的科技领域差异较大很难把握。如21世纪重大岩土工程建设在中国,先进岩土工程关键技术也在中国,然而要清醒看到,岩土力学新理论和高水平基础研究成果不一定在中国,有些还是被西方发达国家掌控。因此,在《学报》办刊过程中,十分注重向世界推广中国重大岩土工程成果和关键技术,同时花大力气向国外知名专家组约高水平论文。

(4)“借船出海”显高招。有的英文科技期刊办了10-20年,国际影响力一直很难提升,有的同行戏称为“办英文刊自娱自乐”。究其原因除办刊目的不明确,专职领军人才不到位和高水平稿源缺乏及激励政策不配套等外,还有一个重要因素是认为花钱与国外知名数据库出版社合作不值得。乘车买票,“借船出海”交租金,这是中国办英文刊需经历的“分娩阵痛”。关键是选准合作对象去创造双赢的环境。在目前科研水平与期刊质量不太高和评估体系与评价指标需完善的国情下,不开展有效的国际合作和交流就较难创造有利条件站在国际平台拓展英文期刊影响力。

| [1] | 赵基明. 中国学术期刊国际影响力的计量分析[J]. 评价与管理,2008,6(4):34-38.( 2) 2) |

| [2] | 林家乐, 张曾荣,王云亭. 利用虚拟集团化模式 提高我国科技期刊国际影响力[J]. 中国科技期刊研究,2003,14(3):248-249.( 1) 1) |

| [3] | 张铁明, 颜 帅,佟建国,等. 关于提高我国科技期刊学术影响力的思考[J]. 编辑学报,2010,22(2):99-102.( 2) 2) |

| [4] | 常唯, 马健,白雨虹. 开放获取期刊国际影响力的培育--谈Light办刊体会[J]. 科技与出版,2013,12(9):9-12.( 1) 1) |

| [5] | Shengli Ren,Ronald Rousseau. International visibility of Chinese scientific journals[J]. Scientometric,2002,53(3):389-405.( 1) 1) |

| [6] | 倪天赐. 从SCI看我国科技期刊国际影响力[J]. 出版科学,2007,15(5):42-46.( 1) 1) |

| [7] | 赵基明, 邱均平. 中国学术期刊国际影响力的计量分析与评价[J]. 中国科学基金,2005(6):354-358.( 1) 1) |

| [8] | 伍军红, 肖宏. 中国科技期刊的国际影响力统计分析[J]. 编辑学报,2013,25( 5):507-510.( 1) 1) |

| [9] | 刘筱敏, 马娜. 中国科协科技期刊国际影响力分析[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(3):335-339.( 1) 1) |

| [10] | 徐晔. 提高我国医学科技期刊质量,努力增强国际影响力[J]. 中国现代医学杂志,2012,12(5):109-111.( 1) 1) |

| [11] | 黄冬华, 蒋伟,贾贤,等. 我国冶金学及冶金工程学期刊国际影响力趋势分析[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(2):239-242.( 1) 1) |

| [12] | 游星雅. 提升高校学报国际影响力探析[J]. 湖南科技大学学报(社会科学版),2010,13(3):100-104.( 1) 1) |

| [13] | 潘霞. 我国体育学术期刊国际影响力分析[J]. 体育文化导刊,2011(6):137-139.( 1) 1) |

| [14] | 王淑华, 王亨君. 我国英文版学术期刊的国际影响力分析[J]. 编辑学报,2009,21(2):173-175.( 1) 1) |

| [15] | 佘诗刚. 关于英文科技期刊质量创新的思考--以《岩石力学与岩土工程学报》为例[J]. 编辑学报,2011,23(5):435-437.( 1) 1) |

| [16] | Adrian Stanley, Shuai Yan. China opening up: Chinese university journals and research-today and tomorrow[J]. Learned Publishing, 2007,20(1): 43-50.( 1) 1) |

| [17] | J. Xu, M. Wahls. The scholarly publishing industry in China: overview and opportunities[J]. Learned Publishing,2012,25 (1): 63-74.( 1) 1) |

| [18] | 任胜利. 2014我国英文版科技期刊发展回顾[J]. 科技与出版,2015(2):9-12.( 2) 2) |

| [19] | 林松清, 佘诗刚. 英文科技期刊编委遴选方法与措施--以《岩石力学与岩土工程学报》为例[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(3):257-263.( 1) 1) |

| [20] | 林松清, 佘诗刚. 试论科技期刊编辑人才梯队建设与对策[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(3):494-498.( 1) 1) |

2015, Vol. 26

2015, Vol. 26