| 地图见证武汉城市发展变化 |

地图是最早记录人们生产、生活的最直观的表现形式,但地图产品本身具有的科学性、严谨性、相对稳定性等特征是文字和图片等取代不了的,其中的内涵比文字更丰富,更有考证意义和历史价值。从不同时期的城市地图可以分析当时城市的发展状态,了解市情、市史、市貌,了解人文历史,同时还可以对不同时期的地图进行对比和分析。

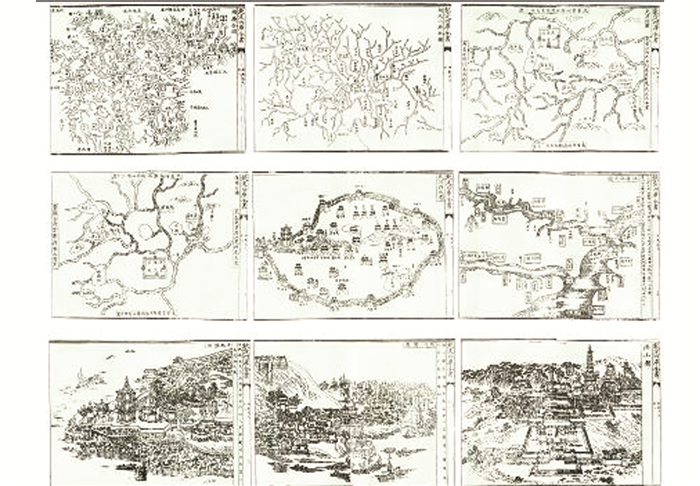

1 图证武汉城市发展史 1.1 明代以前建城史[1, 2]武汉三镇在历史上形成的时序为汉阳、武昌和汉口,也就是说汉阳最早,而汉口最后。我们所能看到的历史资料中,汉阳在西汉便是江夏郡沙羡县的县治所在地,东汉末年在今汉阳龟山先后兴建却月城和鲁山城。武昌始于孙权以鄂城为都时,东吴孙权在武昌蛇山修筑夏口城,同时在城内的黄鹄矶上修筑瞭望塔,取名黄鹤楼。在明代以前,所谓“武汉”,只是武昌、汉阳两地的合称,汉水改道之前汉口一直是汉阳的一部分。其中, 《湖广图经志图》[3](图 1)和《湖广通志图》[3](图 2)是保存下来的体现当时城市状况的最直接的写照。

|

| 图 1 湖广图经志图(1521年汉阳及江夏) Figure 1 Annals Maps of Huguang (Hanyang and Jiangxia Maps in 1521) |

|

| 图 2 湖广通志图(1733年) Figure 2 Annals Maps of Huguang (Part Maps in 1733) |

湖广图经志图:《江夏县图》中管家套、夏口驿、金沙洲等地是当时商业集中地,可以看出当时江夏县(今武昌)水陆交通发达,是临江的城市。

湖广通志图共9幅木刻版地图。其中, 《湖广全图》《湖广八府全图》《武昌府图》《汉阳府图》《江汉合流图》表示武昌白沙洲、汉阳鹦鹉洲两洲在江中对峙(鹦鹉洲此时实际不存在),3幅名胜图《黄鹤楼》《晴川阁》《洪山》为绘画鸟瞰图。《武昌府城图》细列城内官衙寺庙所在地。

1.2 汉水改道和三镇形成[1, 2]明代成化年间的汉水改道,使汉口在地理位置上与汉阳分离,但在很长的一段时间内汉口只是一片芦苇荒洲,归属汉阳府管理。1861年,武汉开埠是一个历史的契机,汉口逐步发展起来; 1899年,(光绪二十五年)汉口建制为夏口厅,汉口在行政上与汉阳分离,始有武汉三镇之名。

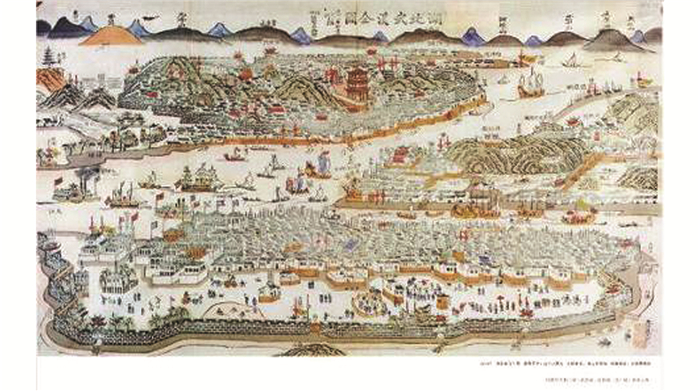

清光绪二年(1876年),海云垒画馆绘制的彩色《湖北武汉全图》[3](见图 3)可鸟瞰三城(武昌城、汉阳城、汉口城)鼎足之势,而汉口的半殖民地色彩亦可略见一斑。

|

| 图 3 湖北武汉全图(1876年武汉三镇) Figure 3 Full Map of Wuhan (Three Towns of Wuhan in 1876) |

1.3 张之洞与武汉

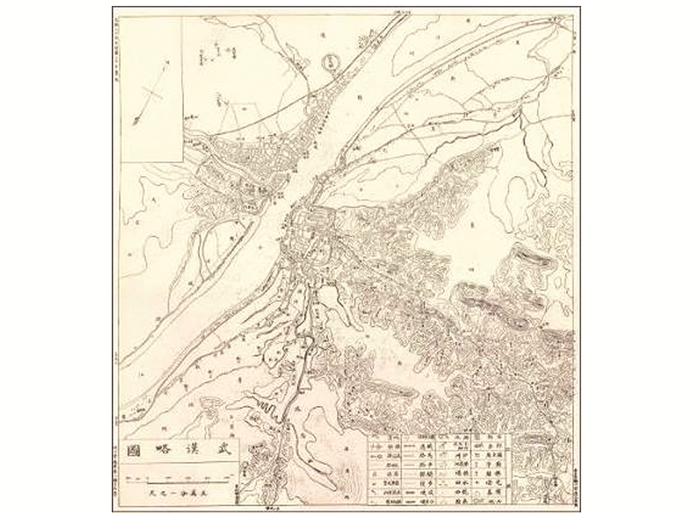

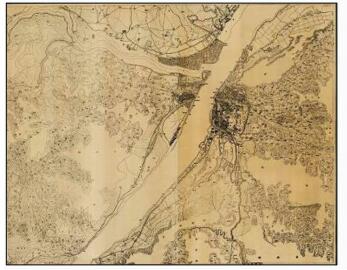

1889年, 张之洞督鄂,被视为武汉现代化发展的重要界标[4],他施行洋务“新政”,兴办工厂和学校,发展民族工业,编练新军,武汉一跃成为洋务运动后期的重要地区、中国近代民族工业的发祥地和最重要的大都会之一[5]。从图 4[3]可以解读当时武汉的历史。

|

| 图 4 武汉略图(1899年) Figure 4 Outline Map of Wuhan (1899) |

清光绪初年,汉口一跃成为名冠全楚的商业都会、对外通商口岸,西欧等国家的先进科技传入武汉,武汉略图就是第一镇工兵营采用欧美测绘技术测绘的,是长江流域及武汉地区最早的实测图。汉口京汉铁路、城市街道、武昌城内外街市、沙洲、山丘地势、湖泊河道,历历在目。图中标注了与人们生活密切相关的要素如庙宇、佛阁、牧场等,所有要素都可用数学计算,是研究武汉城市发展最有价值的地图。

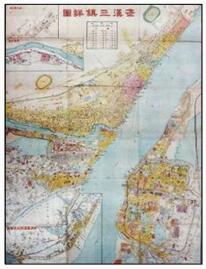

1.4 国民政府在武汉时期(辛亥革命时期)[2]1911年10月10日,辛亥革命在武汉爆发,建立湖北军政府,进而推翻了中国最后一个封建王朝。1926年10月,国民革命军北伐攻占武汉,国民政府于12月由广州迁都于此,1927年1月合三镇划为京兆区,定名武汉。图 5、图 6是辛亥时期武汉三镇发展变化对比图。

|

| 图 5 1912年武汉三镇 Figure 5 Three Towns of Wuhan in 1912 |

|

| 图 6 1926年武汉三镇详图 Figure 6 Detail Map of Three Towns of Wuhan in 1926 |

1.5 解放初期到改革开放前[1, 2]

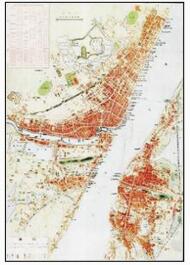

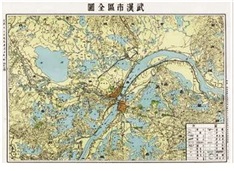

解放初期(20世纪50年代),全国上下百废待兴,武汉亦是如此,教育和经济是摆在政府面前的两大支柱产业,其中经济建设以重工业为发展龙头,武钢、武船、武重、武锅都是解放初期兴建起来的几大骨干企业。1949年《武汉街道详图》(图 7)中武汉三镇仅是汉口沿江、汉阳龟山附近、武昌旧城区及沿江一带,武汉建成区主要在沿江、沿河一带,建成区呈纵向分布; 1969年《武汉市街道图》(图 8)中武汉大学、武钢、古田、江岸车站等已进入建成区,城市不仅沿江河发展,同时沿着铁路、城区主干道发展与扩大,逐步从纵向发展为横向。

|

| 图 7 1949年武汉街道详图 Figure 7 Detail Map of Streets of Wuhan in 1949 |

|

| 图 8 武汉市街道图(1969年) Figure 8 Streets Map of Wuhan in 1969 |

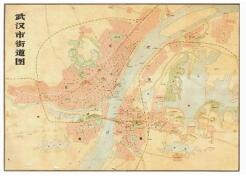

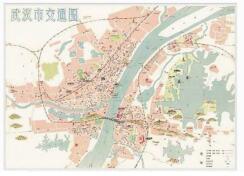

1.6 改革开放以后到90年代[1]

在清朝末期、国民政府时期及中华人民共和国初期,武汉三镇经济繁荣,位居亚洲前列,故曾有“东方芝加哥”之称。但自1980年代以来,武汉的发展未能跟上改革开放的步伐,逐渐被珠三角、长三角和环渤海地区抛在了身后。从1981年(图 9)和1992年城区图(图 10)情况来看,在长达20年时间里,除了城中村分布密集、人口越来越多之外,武汉市容市貌、市政建设等几乎没有太多的变化。

|

| 图 9 武汉市交通图(1981年) Figure 9 Traffic Map of Wuhan in 1981 |

|

| 图 10 武汉市交通旅游图(1992年) Figure 10 Tourist Map of Wuhan in 1992 |

1.7 90年代以后至今[2]

20世纪90年代,武汉经济加速发展,在汉阳、武昌和汉口先后建立了武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区和武汉台商投资区以及一批省市级开发区。尤其是进入21世纪后,武汉进入大建设、大发展、大繁荣时期,大光谷、大车都、大临港与大临空板块综合一起,构成武汉都市发展区空间格局(图 11、图 12)。

|

| 图 11 2010年武汉市区图 Figure 11 Map of Wuhan Urban in 2010 |

|

| 图 12 2014年武汉都市发展区图 Figure 12 Map of Wuhan Urban Development Area in 2014 |

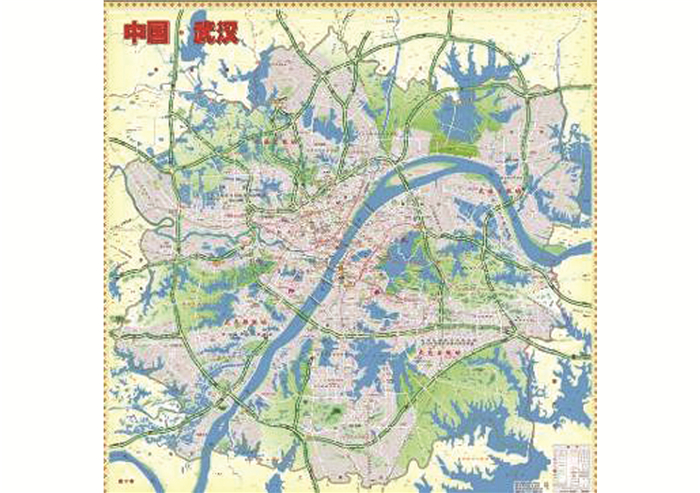

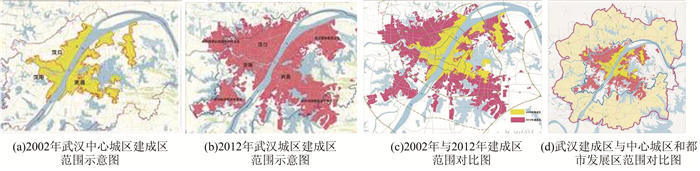

2 图证武汉城市发展变化[6, 7] 2.1 建成区发展变化

在20世纪90年代以前,人们概念中的武汉即为武汉中心城区,武汉城市居民活动范围仅局限于内环范围,内环到三环之间都是大大小小的城中村,1950年,武汉建成区仅28 km2。到1980年,城区扩大至二环线以内和堤角、古田、关山、青山等地,面积177 km2,30年扩大6.3倍。

进入21世纪以来,尤其是“十一五”规划以后,随着国民经济的突飞猛进及房地产业的迅猛发展,人们的活动范围从内环到三环逐步扩大到各城郊结合部,2000年末,建成区面积为209.99 km2,到2013年末,建成区面积为534.28 km2,建成区面积扩大到原来的2~3倍。城市总体规划从中心城区逐步扩大到包含外环范围的都市发展区3 261 km2范围,在中心城区的外围形成多个新城区(图 13)。

|

| 图 13 2002年与2012年建成区对比图 Figure 13 Comparison of Wuhan Urban Built-up Area in 2002 and 2012 |

2.2 交通变化[2, 7]

武汉城市交通的发展变化主要集中在铁路、环线与高速、桥梁、轨道交通等几个方面。同时,武汉交通空前发展主要体现在张之洞督鄂期间及“十五”以来的三个五年规划时期。早在张之洞督鄂期间,武汉交通运输业空前发展,1905年修建张公堤及汉口港成为国际港,1906年京汉铁路通车,奠定了武汉现代交通运输的基础, 成为全国性水陆交通枢纽,享有九省通衢的美誉。

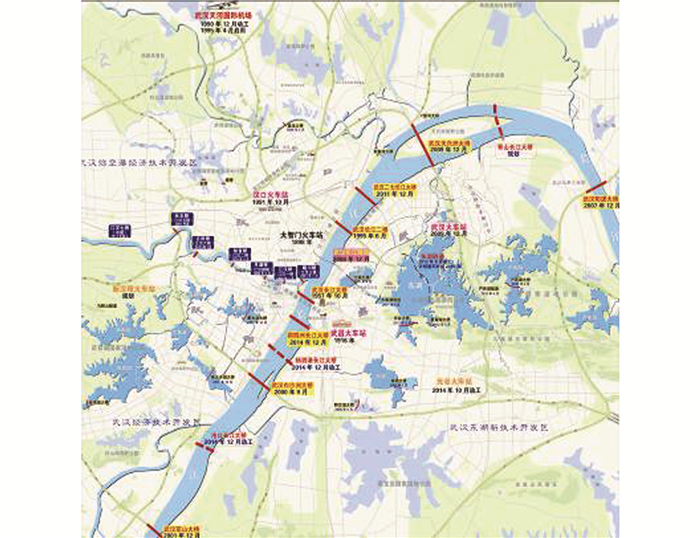

自1956年江汉一桥及1957年武汉长江大桥通车以来,武汉三镇的距离拉近了,但并没有彻底解决三镇畅通出行的难题。进入21世纪以来,一批桥隧陆陆续续飞架南北东西,2000-2015年期间,跨长江的桥梁与隧道建成了8座,在建和规划3座,跨汉江的有7座,穿越市内大湖面的桥隧达10多座,共同串起四大环线(图 14)。

|

| 图 14 武汉桥隧分布示意图(2014年) Figure 14 Map of Wuhan Bridges Distribution (2014) |

随着城市化进程的加速,城区内交通拥堵现象越来越频繁,在有限的地理空间上为缓解越来越大的交通压力,立体交通的需求迫在眉睫,高架和地下交通应运而生。2007年环抱武汉2 251 km2国土面积的外环线全程通车,2010年武汉三环线全线贯通,此后在三环线内内插内环和二环。与此同时,紧锣密鼓规划和建设轨道交通,自2006年以来建成4条城市轨道交通,在建11条。轨道交通1、2、3号线及4号线串起武汉、汉口、武昌三大火车站,武汉(三镇)真正进入地铁时代(图 15)。

|

| 图 15 武汉轨道交通示意图(2015年) Figure 15 Map of Wuhan Transit (2015) |

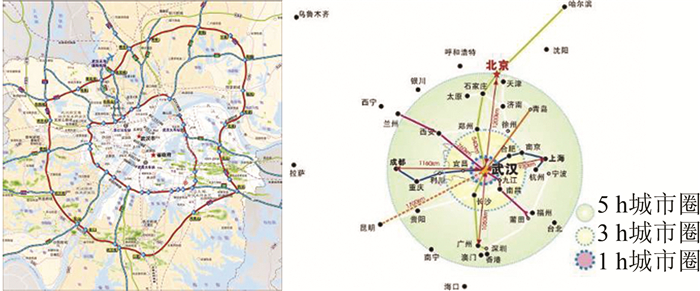

在发展市内交通的同时加大对外交通的建设力度,在简短的十几年时间内,改建、扩建、新建三大火车站和天河国际机场,建成了武汉4条环线和15条放射性出口高速,建成两条高铁和3条城际铁路。武汉外环线共有24个互通立交连接武汉始发通向其他地区的15个高速(图 16)。南北向的京广高铁客运及东西向的沪汉蓉高铁客运专线全线贯通,标志着以武汉为中心的“米”字型高铁网基本形成,实现武汉与中国主要大中城市间客运高速化出行,武汉与郑州、长沙、南昌、合肥等中部省会城市形成2 h交通圈,与北京、上海、广州、西安等城市形成4~5 h交通圈,与重庆、宁波、青岛、厦门等城市形成8 h左右交通圈(图 17)。

|

| 图 16 2002年与2012年城区交通对比图 Figure 16 Comparison of Wuhan Urban Traffic Between 2002 and 2012 |

|

| 图 17 武汉“米”字型高铁交通示意图(2014年) Figure 17 Map of Wuhan High-speed Rail Traffic (2014) |

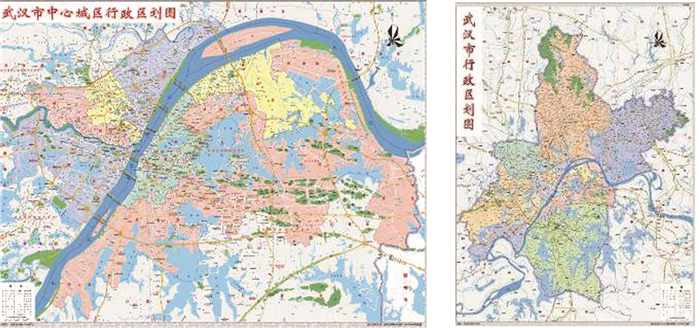

2.3 行政区划变化

武汉地方建制始于西汉,两宋时武昌属鄂州,汉阳、汉口属汉阳军。1281年(元世祖至元十八年),武昌成为湖广行省的省治,这是武汉第一次成为一级行政单位(相当于现代的省一级)的治所。

1912年,改江夏县为武昌县,废汉阳府留汉阳县,改夏口厅为夏口县,三镇鼎立,以武昌为湖北省省会。1926年,改武昌县城区为武昌市,夏口县与汉阳县城区并为汉口市。此后, 武汉市行政区域时分时合。

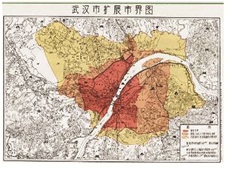

1949年5月16日,武汉三镇解放; 同年合武昌市、汉口市和汉阳县城为武汉市。图 18为1952年武汉市区全图,图 19为1952年武汉市扩展市界图。

|

| 图 18 武汉市区全图(1952年) Figure 18 Full Map of Wuhan in 1952 |

|

| 图 19 武汉市扩展市界图(1952年) Figure 19 Map of Wuhan Expansion in 1952 |

1959年,原孝感专区所属孝感、通城、应山、蒲圻、大悟(驻二郎店)、嘉鱼、黄陂、汉阳(驻蔡甸镇)、武昌、汉川、咸宁、应城、通山、云梦、崇阳、安陆等16县划归武汉市。1960年分别将通城县、嘉鱼县、蒲圻县、云梦县并入崇阳县、武昌县、咸宁县、安陆县,辖12县。1961年将孝感、应山、大悟、黄陂、汉阳、武昌、汉川、咸宁、应城、通山、崇阳、安陆等12县划归孝感专区。1975年12月,原属孝感专区的武昌、汉阳两县划归武汉市管辖。图 20为1978年武汉市区图。

|

| 图 20 武汉市区图(1978年) Figure 20 Map of Wuhan in 1978 |

1983年,孝感地区的黄陂县、黄冈地区的新洲县划归武汉市。1984年,设立武汉市汉南区。1992年、1995年、1998年,分别撤销汉阳县、武昌县及黄陂县、新洲县建制,分别成立武汉市蔡甸区、江夏区、黄陂区及新洲区。

1996年,全市辖江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山、东西湖、汉南、蔡甸、江夏11区和黄陂、新洲2县; 1998年武汉全市辖江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山、东西湖、汉南、江夏、蔡甸、黄陂、新洲13个行政区,至今武汉市辖区的建制没有发生明显变化(图 21)。

|

| 图 21 2012年武汉市行政区划图 Figure 21 Administrative Map of Wuhan in 2012 |

2013年以来, 全市辖以上13个行政区和武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区、武汉临空经济技术开发区、东湖生态旅游风景区、武汉化学工业区以及武汉新港。2013年12月30日,武汉市宣布将汉南区整体移交武汉经济技术开发区托管,实现区域一体化发展。武汉城市发展轨迹由三镇逐步过渡到以主城区为核心带动新城区共同发展的格局,武汉都市发展区展现武汉新的发展蓝图,是武汉2025和2049远景规划的核心部分。

3 结束语地图的发展史也是科技发展的见证,地图的表现形式发生了翻天覆地的变化,电子地图、网络地图颠覆了地图单一的表现形式。在经济社会发展的今天,地图的经济价值在很大程度上不受人们追捧,但地图的社会价值远远超出人们的想象,尤其是城市地图的利用空间具有十分可观的发展潜力,是各行各业实现科学管理最有效的工具。让我们共同期待地图深入到管理者认知的层面,更好地发挥地图的社会使用价值[10]。

| [1] | 皮明庥. 武汉通史[M]. 武汉: 武汉出版社, 2006 |

| [2] | 武汉地方志办公室. 武汉市志简明读本[M]. 武汉: 武汉出版社, 2010 |

| [3] | 武汉历史地图集编纂委员会. 武汉历史地图集[M]. 北京: 中国地图出版社, 1998 |

| [4] |

人民网: 张之洞造就了武汉[OL]. http://bbs.cnhubei.com/thread-3774076-1-1.html, 2015 |

| [5] | 武汉市地方志办公室. 武汉市志[M]. 武汉: 武汉出版社, 2006 |

| [6] | 肖剑平, 冯平, 李建沂. 地图见证武汉十年发展历程[J]. 测绘地理信息, 2014, 39(2): 59–62 |

| [7] | 肖剑平, 刘美春. 2000-2015:武汉地名变迁[J]. 长江论坛, 2015, (5): 78–82 |

| [8] |

行政区划网: 武汉市历史沿革[OL]. http://www.xzqh.org/html/show/hb/15225.html, 2014 |

| [9] | 董玉梅. 历史的印章武汉老地名[M]. 武汉: 武汉出版社, 2008 |

| [10] | 刘美春, 肖剑平. 浅析当代专题地图的现状及应用前景[J]. 测绘通报, 2016, (10): 117–120 |

2017, Vol. 42

2017, Vol. 42