2. 里贾纳大学地质系, 加拿大萨斯喀彻温, S4S0A2

2. Department of Geology, University of Regina, Regina, Saskatchewan S4 S0 A2, Canada

白云岩的成因一直是地学领域研究热点问题(卞友艳和陈多福,2014;卓鱼周等,2015),由于成因机理涉及动力学屏障、流体、水力学机制和岩石渗透性4个方面(黄思静,2010),其中流体和温度是形成白云岩的重要条件,流体包裹体显微测温可同时获得这两项关键参数(孙贺和肖益林,2009)。包裹体研究的有效性基于3个基本假设,包裹体组合可验证假设成立与否,从而确保测温数据能够准确反映地质信息(Goldstein and Reynolds, 1994,; Goldstein,2001; 池国祥和卢焕章,2008)。鄂尔多斯盆地马家沟组白云岩型储集层是近年来取得油气勘探突破的新领域(杨华和包洪平,2011;黄正良等,2012),但是白云岩的成因一直存在争议(贺训云等,2014;杨西燕等,2015; 李凤杰等,2016),不同地区、不同层位的白云岩形成机理可能存在差异,这对进一步的油气勘探带来困扰。本文试图对马家沟组白云岩内包裹体组合进行显微测温,以获取有效测温数据并分析这些实验数据所蕴含的地质信息,为该地区白云岩成因研究提供证据。

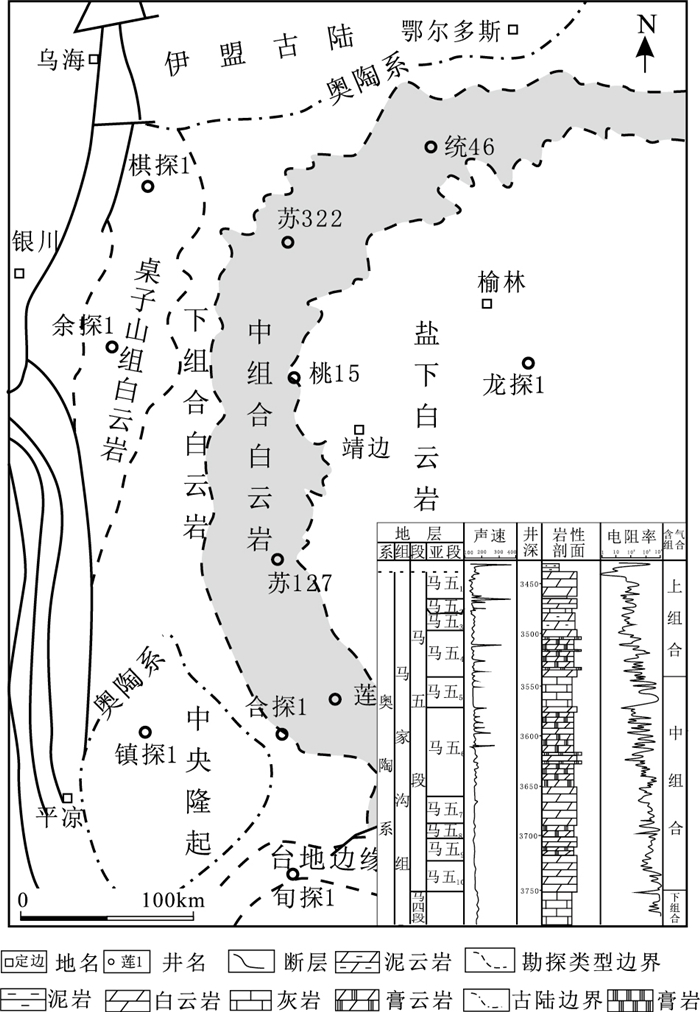

1 地质背景鄂尔多斯盆地位于华北板块西缘,早古生代沉积期为是典型的克拉通盆地(何自新,2003)。当时,盆地处于赤道附近,有利的古地理环境形成了寒武-奥陶系碳酸盐岩沉积组合。奥陶纪后受加里东构造旋回影响,盆地整体抬升,缺失志留系地层。

奥陶纪马家沟组(图 1)沉积期由于中央古隆起阻隔,盆地东、西海域分别形成不同的碳酸盐岩组合:东部发育一套膏盐岩-白云岩-灰岩组合,垂向上表现为韵律旋回,自下而上划分为马一段至马六段,马六段零星残存;西部发育白云岩-灰岩组合,垂向序列下部为白云岩,上部为灰岩,自下而上分别命名为三道坎组、桌子山组和克里摩里组。桌子山组与马五段、马四段为同期沉积,主要发育白云岩;马四段区域上为一套灰岩,但自东向西逐渐过渡为白云岩;马五段自上而下又细分为10个亚段,其中马五1-马五4亚段主要发育含石膏粉-微晶白云岩,称为上组合,形成风化壳含气系统(罗顺社等,2011);马五5-马五10亚段垂向上发育膏盐岩-白云岩-灰岩组合,称为中组合,形成白云岩含气系统;马五6亚段为盆地东部膏盐岩分布最大沉积期,其下马五7、马五9亚段白云岩体称为盐下白云岩含气系统(杨华和包洪平,2011;黄正良等,2012)。近年来,区内油气勘探取得新突破的白云岩主要发育在盆地西部桌子山组、东部中组合(主力层为马五5亚段)及盐下马五7、马五9亚段。

|

修改自杨华和包洪平(2011) 图 1 鄂尔多斯盆地马家沟组白云岩分布图 Figure 1 A plan of the distribution of dolomite of the Majiagou Formation in the Ordos Basin |

精选岩石样品磨制双面抛光包裹体薄片,卸载薄片,洗胶,而后用两片载玻片夹持薄片,待观察、测温。这一工作由中国石油川庆钻探工程有限公司地质勘探研究院完成。

在偏光显微镜下进行岩石学观察,挑选包裹体,确定宿主矿物成岩序列并照相,画素描图对宿主矿物内包裹体逐一编号,而后用记号笔圈定各区域宿主矿物,并逐一编号。

将圈定包裹体薄片切割成小块,放入编号玻璃器皿内待测温。在冷热台再次观察包裹体组合特征并照相,而后应用循环测温技术按编号对包裹体进行测温。气-液两相完成均一温度测试后,将包裹体(参照H2O-NaCl 10%NaCleqv)盐水包裹体冰点温度降至-55℃,若包裹体未冷冻,则降温至-180℃,而后以2 ℃/min速率升温,观察包裹体是否被冷冻。对单液相包裹体片放入冰箱冷冻2周后,若无气泡出现,则先升温至200℃以上,而后快速降温至-180℃,再以2 ℃/min速率升温,观察包裹体是否出现气泡并发生冷冻。对单液相与气-液两相共存包裹体,先对气-液两相包裹体测温,而后再对单液相包裹体按照上述单液相包裹体测试方法进行测温。

3 结果 3.1 白云岩岩石学特征马家沟组白云岩按照结构可分为3类:砂砾屑粉-细晶白云岩、粉-细中晶白云岩及残余砂屑白云岩。但不同地区的白云岩稍有差异,西缘桌子山组白云岩主要为细-中晶白云岩和残余砂屑白云岩,东部马家沟中组合主要为砂砾屑粉-细晶白云岩和细-粉晶白云岩,盐下白云岩多为残余砂屑粉-细晶白云岩、粉-细晶白云岩(图 2a)。

|

a列:白云岩结构;b列:宿主矿物;c列:包裹体组合;红色箭头处为赋存包裹体宿主矿物①~③:(—),3924.8 m,桌子山组,E8;④~⑥:(—),4018.03 m,桌子山组,E12;⑦~⑨:(—),4117 m,马五5,Su127;⑩~12: (—),3980.4 m,马五5,Su345;13~15(—),3189.8 m,马五7,ZhaoT1 图 2 马家沟组白云岩岩相学特征及包裹体微观照片 Figure 2 Photomicrographs of dolomite and fluid inclusions of the Majiagou Formation |

砂砾屑粉-细晶白云岩:主要见于盆地东部马家沟组中组合,砂砾屑含量25%~40%,颜色相对较深,偏暗,次圆状-圆状,多为0.6~2.4 mm,椭圆形-圆形,分选中等,成分以粉晶白云石为主,偶见细晶白云石;砂砾屑间白云石晶体相对较粗,以细晶白云石为主,较粒屑内白云石稍亮,多为自形-半自形平直晶面晶体,晶体较干净。

粉-细晶白云岩:在盆地内不同区域均有发育,但盆地东部以细-粉晶白云岩为主,盆地西缘桌子山组则以细晶白云岩居多,还可见中晶白云岩。该类白云石呈自形、半自形甚至他形,平直晶面或曲面晶面,镶嵌接触,往往发育孔隙,孔隙率多为3%~8%,高者可达12%。细晶-中晶白云石往往发育较为干净的环带,使原有孔隙减少,晶体间也常常受溶蚀作用改造,使得晶间孔扩溶,形成晶间溶孔,晶体间残留黑色有机质。

残余砂屑粉-细晶白云岩:原始结构保存相对较好者见于盆地东部中组合和盐下白云岩内,且后者居多;原始结构保存相对较差者多见于盆地西缘桌子山组内,原始结构隐约可见。这类白云岩无论是砂屑还是砂屑间均为粗粉晶-细晶白云石,白云石半自形-他形,曲面晶为主。

从上述白云岩特征来看,马家沟组沉积期形成砂砾屑灰岩,经白云岩化作用形成砂砾屑白云岩和残余砂屑白云岩,或者形成粉-细晶白云岩,而后经历溶蚀作用改造及有机质充填。

3.2 包裹体特征马家沟组白云岩中发现的包裹体主要赋存于白云石晶体内或是白云石环带(图 2b)中,盆地东部的中组合和盐下白云岩内的包裹体都主要赋存于粗粉晶-细晶白云石晶体内,而西缘桌子山组细-中晶白云岩内的包裹体则既可赋存于白云石“雾心”内,也可见于白云石环带内。不同产状包裹体特征如下:

单液相盐水包裹体:无色透明,多为椭圆状-长椭圆状、长条状,大小2~8 μm,多数4~5 μm,包体边界较模糊,主要分布在粉-细晶白云石晶体近边缘部位相邻区域(图 2c-3),由2~5个包裹体形成包裹体组合,包裹体大小相差1~2 μm,往往每一晶体中可见1组包裹体,包裹体相对稀少。在所观察薄片中仅存在单液相包裹体的白云岩约占1/4多,主要发育在中组合白云石内和桌子山组白云石“雾心”内。

气-液两相盐水包裹体:包裹体清澈透明,边界较为清晰,椭圆-长椭圆状居多,少数形状不规则,大小2~8 μm,多数4~5 μm,气液比3%~10%,多数4%~6%,主要分布在细晶白云石晶体内(图 2c-6)或者明亮的“亮边”内(图 2c-9),多由4~7个包裹体形成包裹体组合,包裹体由2~5 μm或者3~8 μm不同大小的两相包裹体组成气液比3%~6%或6%~10%,不同的包裹体组合分布在晶体不同区域或者全部分布在“亮边”内,每一组合内最多可见14个大小不同的包裹体在具有包裹体的薄片中,均为气-液两相包裹体的白云岩占50%左右。

单液相与气-液两相包裹体共存:在发现包裹体的白云岩薄片中还可见单液相包裹体与气-液两相包裹体共存,出现频率大约为1/4。这些共存包裹体或生长在同一晶体内不同区域(图 2c-12)或分布在同一生长边内(图 2c-15)。这种包裹体组合单液相包裹体与气-液两相包裹体大小相近(表 1),但与两相包裹体没有明显的配对关系,一些两相包裹体常呈三角形。

|

|

表 1 马家沟组白云岩包裹体均一温度统计表 Table 1 The statistical table of homogenization temperatures of fluid inclusions in dolomites of the Majiagou Formation |

在鄂尔多斯盆地马家沟组不同地区22口钻井41张白云岩薄片内仅12口钻井的14张薄片中的白云石内发现包裹体,对其进行显微测温,获得桌子山组白云岩包裹体数据7组、盐下白云岩内包裹体数据5组,中组合白云岩内包裹体数据3组,其中白云石环带内获得2组数据,其余数据均获自于白云石晶体内。具体测试数据见表 1。

从上述包裹体特征及测温数据可以看出,单液相包裹体或与气-液两相共存的单液相包裹体按实验方法未能使气泡成核,故未获得均一温度;气-液两相包裹体通过循环测温技术获得均一温度,其变化范围为71~150℃,多为80~100℃,同一组数据90%的数据差值在10~15℃以内。

4 讨论通过包裹体显微测温获取的数据,其可靠性会对地质解释带来不同的结果,因此,必须对实验数据进行甄别并进行可靠性分析。本次测试在E9井3887.76 m白云石“雾心”、ZhT1井、Su345井及Jint1井3651 m白云石晶体内均获得单液相包裹体,从包裹体组合形态特征方面基本排除卡脖子的可能性,通过对包裹体进行冷冻、人工拉伸方法测试均未获得气相成分,表明这些单液相包裹体非亚稳态造成,那么这些单液相包裹体则代表低温成因,其形成温度低于50℃(Goldstein and Reynolds, 1994)。在Su379井、Lian30井、Tiao38井、ZhaoT1井、JinT1井3674.9 m白云石晶体内及E12井、E9井3887.76 m白云石“亮边”内获得的包裹体均为气液两相包裹体,这些包裹体大小不同、形状较为规则,气液比相差不大,中等一致,所测包裹体均一温度90%的数据差值在10~15℃内,表明这些两相包裹体从高温均一流体中捕获,代表了捕获时的最低温度,数据是可靠的。而在E8井、Su127井、E17井及E9井3928.28 m白云石内包裹体单液相与气-液两相共存,单液相包裹体与气-液两相包裹体大小近乎一致,在分布空间上二者不存在配对关系,个别两相包裹体形状不规则呈三角形。对这类包裹体组合,按照实验方法未能在单液相包裹体内获得气相组分,表明这些单液相包裹体并非形成于颈缩作用,结合不规则两相包裹体的存在,以及两类包裹体特征及其关系,说明这些包裹体组合形成于50℃以下,两相包裹体可能发生了再平衡,单液相包裹体更能代表真实地质信息(Goldstein and Reynolds, 1994)。

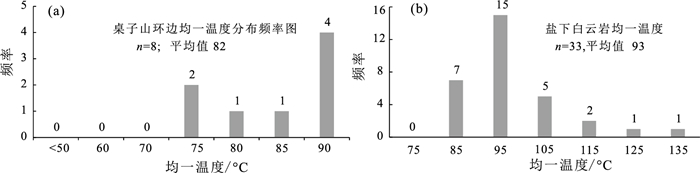

对上述经过甄别分析的数据分类发现,代表低温环境的单液相包裹体主要分布在中组合白云岩和桌子山组白云岩“雾心”内,而气-液两相包裹体主要分布在桌子山组白云岩“亮边”及盐下白云岩内,两相包裹体均一温度分布特征如图 3。

|

图 3 马家沟组白云岩内包裹体均一温度分布频率图 Figure 3 Histograms of homogenization temperatures of fluid inclusions in dolomites of the Majiagou Formation |

从图 3可以看出,桌子山组白云岩环边内包裹体均一温度分布范围为71~89℃,均值为88℃,东部盐下白云岩内包裹体主要为气-液两相,均一温度为76~125℃,集中在85~105℃,均值为93℃。奥陶纪时,盆地位于赤道附近(纬度167°~19°)(王洪浩等,2016),盆地早古生界古地温梯度为2.5~3.0 ℃/100 m(任战利,1996),取地表平均温度31℃,地温梯度3 ℃/100 m换算,马五5亚段及桌子山组白云岩主体(单液相,以50℃换算)形成于小于630 m埋深范围内,桌子山组白云岩亮边形成于1340~1930 m范围内,盐下白云岩形成于1510~3140 m范围内。这表明以马五-5亚段为代表的中组合白云岩可能为渗透回流白云岩,而桌子山组白云岩有可能为渗透回流白云岩形成后叠加埋藏白云岩,盐下白云岩可能是受岩盐影响在埋藏阶段形成,为埋藏白云岩化的产物,与中组合白云岩成因截然不同。

5 结论鄂尔多斯盆地马家沟组白云岩内包裹体相对稀少且包裹体较小,多在10 μm以下,包裹体组合可分为单液相包裹体、气-液两相包裹体及单液相与气-液两相共存包裹体,甄别后数据反映不同地区、不同层位白云岩的形成温度存在差异:中组合白云岩和桌子山组白云岩“雾心”内以单液相包裹体为主,形成温度低于50℃;桌子山组白云岩“亮边”内包裹体均一温度均值为88℃,盐下白云岩内包裹体均一温度均值为93℃,反映高温埋藏环境。白云岩内包裹体均一温度所蕴含的地质信息表明:中组合白云岩可能为渗透回流白云岩化作用产物;桌子山组白云岩在渗透回流白云岩化作用基础上叠加了埋藏白云岩化作用;盐下白云岩可能为埋藏白云岩化产物。

致谢: 在包裹体测试过程中得到里贾纳大学卿海若教授、中国地质大学博士鲁子野、里贾纳大学博士张斯杨及成都理工大学访问学者宋金民的指导与帮助,在此一并感谢!特别感谢评审专家提出的宝贵修改意见!

| [] | Goldstein R H, Reynolds T J. 1994. Systematics of fluid inclusions in diagenetic minerals. SEPM Short Course: 31. |

| [] | Goldstein R H. 2001. Fluid inclusions in sedimentary and diagenetic systems. Lithos, 55(1-4): 159–193. DOI:10.1016/S0024-4937(00)00044-X |

| [] | 卞友艳, 陈多福. 2014. 海底冷泉环境中的白云石(岩)研究现状. 矿物岩石地球化学通报, 33(2): 238–246. |

| [] | 池国祥, 卢焕章. 2008. 流体包裹体组合对测温数据有效性的制约及数据表达方法. 岩石学报, 24(9): 1945–1953. |

| [] | 何自新. 2003. 鄂尔多斯盆地演化与油气. 北京: 石油工业出版社. |

| [] | 贺训云, 寿建峰, 沈安江, 吴兴宁, 王永生, 胡圆圆, 朱吟, 韦东晓. 2014. 白云岩地球化学特征及成因-以鄂尔多斯盆地靖西马五段中组合为例. 石油勘探与开发, 41(3): 375–384. DOI:10.11698/PED.2014.03.15 |

| [] | 黄思静. 2010. 碳酸盐岩的成岩作用. 北京: 地质出版社. |

| [] | 黄正良, 陈调胜, 任军锋, 包洪平. 2012. 鄂尔多斯盆地奥陶系中组合白云岩储集层及圈闭成藏特征. 石油学报, 33(S2): 118–124. DOI:10.7623/syxb2012S2011 |

| [] | 李凤杰, 杜凌春, 赵俊兴, 李跃刚, 向芳, 李浮萍. 2016. 鄂尔多斯盆地苏东地区马家沟组五段5亚段白云岩成因. 石油学报, 37(3): 328–338. DOI:10.7623/syxb201603005 |

| [] | 罗顺社, 霍勇, 罗军梅, 吕奇奇, 尚飞, 淡卫东, 庞锦莲. 2011. 靖边潜台南部中奥陶统马五1~4亚段沉积演化特征研究. 矿物岩石地球化学通报, 30(4): 407–414. |

| [] | 任战利. 1996. 鄂尔多斯盆地热演化史与油气关系的研究. 石油学报, 17(1): 17–24. DOI:10.7623/syxb199601003 |

| [] | 孙贺, 肖益林. 2009. 流体包裹体研究:进展、地质应用及展望. 地球科学进展, 24(10): 1105–1121. DOI:10.3321/j.issn:1001-8166.2009.10.005 |

| [] | 王洪浩, 李江海, 张华添, 许丽, 李维波. 2016. 华北陆块中奥陶世绝对位置探讨. 中国科学(D辑), 46(1): 57–66. |

| [] | 杨华, 包洪平. 2011. 鄂尔多斯盆地奥陶系中组合成藏特征及勘探启示. 天然气工业, 31(12): 11–20. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2011.12.003 |

| [] | 杨西燕, 包洪平, 任军峰, 马占荣. 2015. 鄂尔多斯盆地马家沟组马五5亚段白云岩类型及稳定同位素特征. 天然气地球科学, 26(4): 650–656. |

| [] | 卓鱼周, 赵红格, 李蒙, 高少华. 2015. 白云石(岩)有机成因研究现状及进展. 矿物岩石地球化学通报, 34(3): 654–658. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36