2. 油气资源与工程国家重点实验室, 北京 102249

2. State Key Laboratory of Petroleum Resources and Engineers, Beijing 102249, China

自生绿泥石属于过渡型富铁绿泥石黏土矿物,呈叶片状和针叶状,大多分布于砂岩骨架颗粒表面,以垂直碎屑颗粒生长的胶结物衬边薄膜(简称“绿泥石膜”)形式出现,中国各含油气盆地的碎屑岩储集层中广泛发育(赵杏媛等,1995)。这种自生绿泥石由于其特殊的产状,引起了学界广泛的关注,但很多问题尚存争议,如绿泥石膜的成因、物质来源、形成时间及其对砂岩储集层的影响和贡献等(朱国华,1988;赵杏媛等,1995;柳益群和李文厚,1996;黄思静等,2004;张金亮等,2004;李弘等,2008;田建锋等,2011;姚泾利等,2011;张霞等,2011;杨威等,2013;陈宝赟等,2014;向芳等,2016;周晓峰等,2016a)。另外,关于绿泥石膜的赋存状态、微结构和成因类型的研究还少见报道。作者通过铸体薄片和带有能谱仪扫描电镜,从一个新视角对鄂尔多斯盆地延长组绿泥石膜的赋存状态、微结构和成因类型进行分析,进而探讨其对砂岩物性的影响。

1 延长组基本特征鄂尔多斯中生代盆地为一大型陆内坳陷盆地,发育了多旋回河流-湖泊相碎屑岩沉积体系(何自新和贺静,2004)。晚三叠世,盆地在总体沉降背景下形成了水域广阔的鄂尔多斯淡水湖,沉积了一套厚度逾1000 m的延长组,延长组自下而上划分为长10至长1等10个油层组,记录了湖盆形成、发展和消亡的全过程(表 1)。其中,长10至长7沉积期为湖盆形成和扩张时期,长6至长2沉积期为湖盆萎缩时期,长1沉积期为准平原化阶段。长7沉积期,湖盆达到鼎盛,火山作用和湖底热液活动频繁,生命物质空前繁盛,沉积了富含凝灰质的厚层泥页岩,成为盆地中生界最重要的油源岩(张文正等,2006)。在湖盆发展过程中,环湖发育河流相、三角洲相以及事件沉积砂体,形成大规模分布的储集岩。储集砂岩与油源岩均稳定分布,源、储广覆式接触,构成了延长组储集层夹源岩的“三明治式”极佳成藏组合(郭彦如等,2012)。

|

|

表 1 鄂尔多斯盆地延长组地层简表 Table 1 Stratum of the Yanchang Formation in the Ordos Basin |

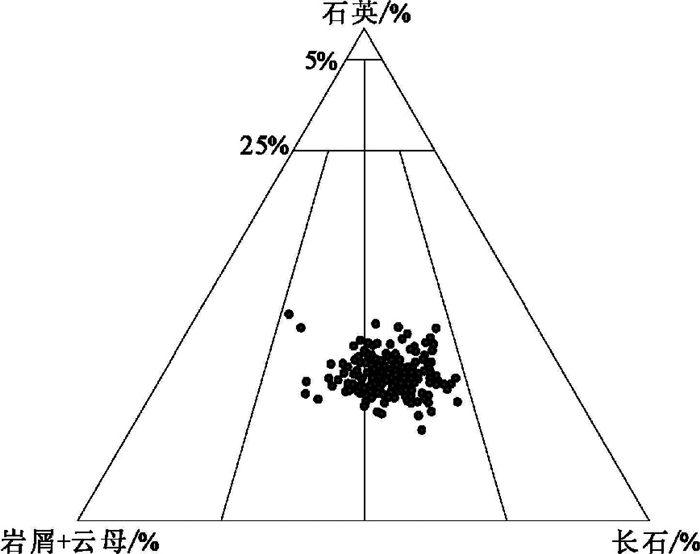

鄂尔多斯盆地延长组砂岩主要为岩屑质长石砂岩和长石质岩屑砂岩(表 2),其成分成熟度低,石英、长石、岩屑、云母的岩石体积分数依次为32.1%、26.2%、24.0、7.6%,岩屑主要为火山岩岩屑(10.2%)和石英岩岩屑(8.3%),其次为千枚岩岩屑(4.7%)和板岩岩屑(1.8%)。根据物理化学性质,碎屑组分可划分为3类:石英颗粒和石英岩岩屑划归石英质碎屑颗粒,其为砂岩的骨架颗粒,硬度大,化学性质稳定,但在碱性流体和较高地层温度下,石英质碎屑颗粒发生一致溶解(邱隆伟等,2002;陈修等,2015)。长石颗粒和火山岩岩屑划归为长石质碎屑颗粒,硬度较大,为砂岩骨架颗粒;在酸性环境中,这类碎屑发生不一致溶解,产生溶蚀孔隙,改善砂岩物性(李汶国等,2005)。千枚岩岩屑、板岩岩屑、云母等归为柔性组分,在压实作用下挤压变形成假杂基;其与地层水发生反应,形成黏土矿物,并向孔隙流体释放钙、铁、镁等阳离子(Morad,1990)。成岩过程中,柔性组分水解为绿泥石膜的形成提供物质来源,所形成的绿泥石膜依附于骨架颗粒。

|

|

表 2 鄂尔多斯盆地延长组砂岩岩石学特征(174个铸体薄片) Table 2 Lithology of the Yanchang Formation sandstones in the Ordos Basin(174 casting thin sections) |

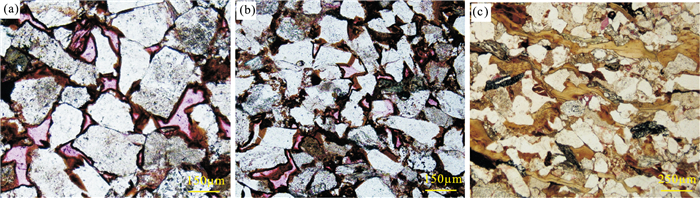

根据应凤祥等(2003)提出的成岩阶段的划分标准,鄂尔多斯盆地延长组砂岩目前处于中成岩阶段A期,主要经历了压实作用、胶结作用和溶蚀作用(史基安等,2003;张金亮等,2004)。绿泥石膜是延长组砂岩的主要胶结物之一,占岩石体积分数的0~5.1%,均值为3.6%(表 2)。绿泥石膜因遭受沥青质浸染而在光学显微镜下呈原生粒间孔隙的黑色环边,由于每一个原生粒间孔隙都伴生一个绿泥石环边(周晓峰等,2016a),因此砂岩原生粒间孔隙数量的多少与绿泥石膜含量的高低相关(图 1)。原生粒间孔隙数量多,绿泥石环边的数量就多,相应地绿泥石膜所占岩石体积分数就高(图 1a);反之,原生粒间孔隙数量较少,绿泥石环边的数量就较少,绿泥石膜的岩石体积分数就偏低(图 1b)。原生粒间孔隙不发育,则不存在绿泥石膜(图 1c)。在颗粒接触位置未见绿泥石膜,表明绿泥石膜形成于早成岩阶段A期机械压实作用之后。

|

(a)X104井,2158.22 m,粒度粗,分选好,颗粒之间点-线状接触,原生孔隙多,绿泥石膜含量高;(b)X237井,2136.48 m,颗粒大小混杂,分选差,颗粒间线-凹凸状接触,原生孔隙较少,绿泥石膜含量较低;(c)C86井,2734.78 m,颗粒分选差,柔性组分多,压实致密,缺乏绿泥石膜 图 1 鄂尔多斯盆地延长组砂岩中绿泥石膜与原生孔隙的关系 Figure 1 Relationships between chlorite film and primary pore in Yanchang Formation sandstones, Ordos Basin |

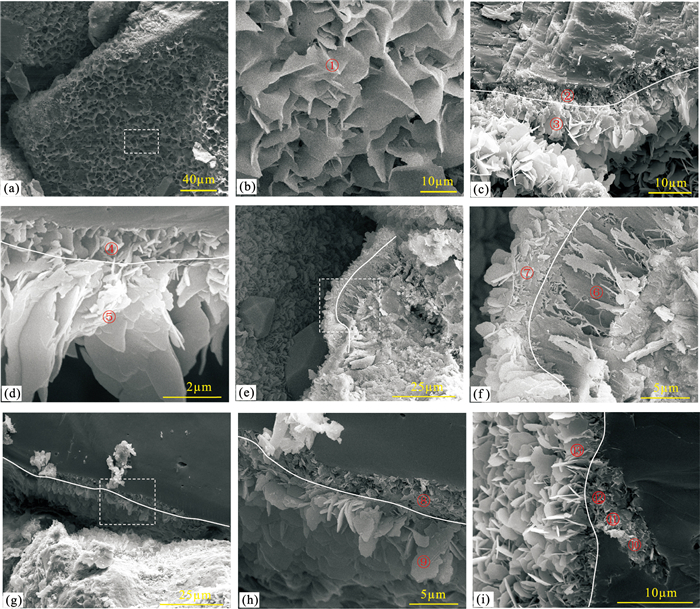

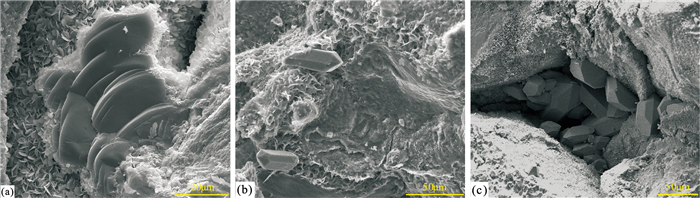

光学显微镜观察铸体薄片,以原生粒间孔隙和绿泥石膜发育选取样品,在带有能谱仪的扫描电镜下观察绿泥石膜的赋存状态并测试其化学组成。通过对大量样品的观察测试,发现绿泥石膜具有复杂多变的赋存特征和化学组成(图 2)。根据绿泥石集晶的排列方式,将绿泥石膜分为3类:Ⅰ类-蜂窝状绿泥石膜、Ⅱ类—梳状绿泥石膜以及Ⅲ类-梳状和杂乱双层绿泥石膜;然后,再依据晶体大小、晶形好坏、化学组成以及晶体与颗粒的位置关系,将Ⅱ类绿泥石膜细分为Ⅱ1亚类-晶体变大且含铁量增加梳状绿泥石膜、Ⅱ2亚类-晶体变大且含铁量降低梳状绿泥石膜、Ⅱ3亚类-晶体变小且晶形变好梳状绿泥石膜等3个亚类,将Ⅲ类绿泥石膜细分为Ⅲ1亚类-杂乱层在颗粒表面双层绿泥石膜和Ⅲ2亚类-杂乱层在溶蚀孔腔双层绿泥石膜。

|

(a)环78井,2768.03 m,Ⅰ类蜂窝状绿泥石膜;(b)为(a)虚线框部分放大;(c)庄110井,1825.37 m,Ⅱ1亚类梳状绿泥石膜,靠近颗粒绿泥石晶体小、晶形较差、集晶致密,向着孔隙晶体大、晶形好、集晶稀疏;(d)西269井,1878.32 m,Ⅱ2亚类梳状绿泥石膜,赋存状态与(c)相似;(e)板16井,2051.70 m,Ⅱ3亚类梳状绿泥石膜,靠近颗粒绿泥石晶体大、晶形长片状、集晶致密,向着孔隙晶体小、晶形叶片状、集晶稀疏;(f)为(e)虚线框部分放大;(g)西104井,2158.14 m,Ⅲ1亚类双层绿泥石膜,靠近颗粒绿泥石晶体小、晶形较差、集晶杂乱堆积,向着孔隙为梳状绿泥石膜;(h)为(g)虚线框部分放大;(i)西210井,2024.73 m,Ⅲ2亚类双层绿泥石膜,里层膜生长在溶蚀小孔腔中,外层膜为梳状绿泥石膜; (1)~(13)为表 3测点 图 2 鄂尔多斯盆地延长组砂岩中绿泥石膜的赋存状态 Figure 2 Occurrences of chlorite films in the Yanchang Formation sandstones, Ordos Basin |

Ⅰ类:蜂窝状绿泥石膜(图 2a、2b)。绿泥石单体之间边与边黏连,集晶呈蜂窝状。晶形较差,晶体根部为片状,头部为竹叶状或叶片状,显示晶形有变好的趋势。膜厚度小,普遍小于3 μm,但在骨架颗粒表面厚度稳定。含有丰富的钾元素(表 3)。

|

|

表 3 鄂尔多斯盆地延长组砂岩骨架颗粒表面绿泥石膜的化学组分的质量分数 Table 3 Chemical compositions of chlorite films around skeletons in the Yanchang Formation sandstones, Ordos Basin |

Ⅱ1亚类:晶体变大且含铁量增加的梳状绿泥石膜(图 2c)。绿泥石集晶呈梳状,晶体之间面与面平行排列。由颗粒表面向孔隙方向,集晶由致密变得稀疏,晶体变大,晶形变好,铁和镁含量逐渐增加(表 3)。膜厚度较大,一般超过5 μm,分布稳定。

Ⅱ2亚类:晶体变大且含铁量降低的梳状绿泥石膜(图 2d)。赋存状态与Ⅱ1亚类绿泥石膜相似,但由颗粒表面向孔隙方向绿泥石膜的铁和镁含量降低(表 3)。

Ⅱ3亚类:晶体变小且晶形变好梳状绿泥石膜(图 2e、2f)。生长在富钾的长石质颗粒表面,集晶呈梳状,晶体之间面与面平行排列。由颗粒表面向孔隙方向,绿泥石晶体化学组成由富钾转化为贫钾(表 3),晶形由长条状转化为叶片状,晶体变小,集晶密度由致密变得较稀疏。膜厚度一般超过10 μm,其中长条状部分厚度普遍大于5 μm。其在颗粒表面分布不稳定,常常过渡为其他类型梳状绿泥石膜。

Ⅲ1亚类:杂乱层在颗粒表面双层绿泥石膜(图 2g、2h)。紧邻孔隙的梳状绿泥石膜分布稳定,厚度一般大于5 μm。杂乱堆积的绿泥石膜生长在骨架颗粒表面上,晶体小,一般不足2 μm,晶形差,晶体化学组成中富含钾(表 3)。其分布不稳定,常常过渡为梳状绿泥石膜。

Ⅲ2亚类:杂乱层在溶蚀孔腔双层绿泥石膜(图 2i)。紧邻孔隙的梳状绿泥石膜(外层膜)分布稳定,厚度一般大于5 μm。杂乱堆积的绿泥石膜(里层膜)生长在骨架颗粒溶蚀形成的小孔腔中,晶体小,一般不足2 μm,晶形差。膜厚度不均一,与颗粒表面的溶蚀强度有关,在溶蚀强度大的地方,厚度较大,在颗粒溶蚀强度弱的区域,厚度较小,甚至缺失而过渡为梳状绿泥石膜。图 2i中,骨架颗粒是石英,里层膜和外层膜晶体化学组成的质量分数对比发现,里层膜的硅质含量(平均62.01%)远高于外层膜(35.20%),但里层膜的铁(18.55%)、镁质(3.94%)含量明显低于外层膜的铁(41.54%)、镁质(6.89%)含量(表 3)。由此证实里层膜形成有其所依附的颗粒溶蚀而来的硅质参与(周晓峰等,2016a)。

3 绿泥石膜的成因关于鄂尔多斯盆地延长组绿泥石膜的成因有着5种不同的认识:同沉积泥质转化(黄思静等,2004;李弘等,2008;张霞等,2011)、渗滤黏土转化(柳益群和李文厚,1996)、富铁镁物质溶蚀再结晶(田建锋等,2011)、转化与富铁镁物质溶蚀再结晶混合(张金亮等,2004;姚泾利等,2011;陈宝赟等,2014)、富铁镁物质与骨架颗粒溶蚀再结晶(周晓峰等,2016a)。国外研究成果调研结果表明,砂岩中绿泥石膜起源于同沉积泥质转化、渗滤黏土转化、富铁镁物质溶蚀再结晶和骨架颗粒溶蚀物质参与等4种基本成因及其组合。

同沉积泥质转化:主要发生在湿热气候带的河口地区(Ehrenberg,1993;Baker et al., 2000)和事件沉积区(Whetten and Hawkins, 1970;Worden and Morad, 2003)。在湿热气候作用下,母岩风化和搬运过程中水解形成大量铁、镁离子,这些离子随河水流入海洋或咸水湖盆;在河口附近,淡水与咸水相互作用发生絮凝,形成包绕碎屑颗粒分布的含铁、镁絮凝泥质沉淀。在事件沉积区,砂、泥物质一起快速沉降,部分泥质粘附在砂质颗粒上成为绿泥石膜的前身物质。这些同沉积泥质的化学稳定性差,在成岩初期就发生溶解和重结晶作用,形成磁绿泥石,随埋深增加和温度升高,磁绿泥石不稳定,遵循奥斯特瓦尔德定律熟化成绿泥石(Jahren and Aagaard, 1989;Hiller and Velde, 1991;Jahren,1991)。这一过程主要发生在成岩作用早期,持续时间短且温度低,因此该层黏土膜厚度薄,晶体小,晶形差,集晶通常呈蜂窝状(Jahren,1991;Worden and Morad, 2003)。

渗滤黏土转化:渗滤黏土有3种形成机制(Moraes and De Ros,1990)。第1种为渗滤带内的蒸发浓缩机制,携带有黏土微粒的水进入潜水层后,通过蒸发而浓缩,引起黏土吸附在颗粒表面并逐渐形成黏土膜。第2种为潜水面附近黏土矿物的浓缩机制,当渗滤水抵达潜水层时,由于受到顶托作用,渗滤水流速降低,引起黏土微粒在潜水面附近发生沉淀,形成大致水平的富黏土沉积物层。第3种为隔水层之上的黏土矿物浓缩机制,在幕式活动的地表径流作用下,渗滤水排泄与补充交替进行,由渗滤水携带的黏土微粒不断地发生沉淀。可以看出,上述3种渗滤机制主要发生在盆地边缘的冲积扇中,其作用带的走向与冲积作用形成的水道延伸方向一致。渗滤作用形成黏土膜的条件及其转化为绿泥石膜已经从砂岩成岩特征(Worden and Morad, 2003)及室内实验(Matlack et al., 1989)得到了有力支撑,其鉴别标志有蜂窝状形貌、桥接结构以及收缩缝等。

富铁镁物质溶蚀再结晶:出现在富含云母、火山岩岩屑或火山灰杂基的砂岩中(Sruoga et al., 2004;Berger et al., 2009;田建锋等,2011)。绿泥石膜的形成需要大量的铁、镁物质,云母、火山岩岩屑或火山灰杂基的水解向孔隙流体中释放丰富的铁、镁质,为绿泥石的沉淀提供充足的物源。

转化与富铁镁物质溶蚀再结晶混合:是上述3种成因的综合。Gould等(2010)对Scotian盆地上白垩统砂岩研究认为,绿泥石膜普遍具有双层结构,依附于颗粒的绿泥石膜自形程度差,是同沉积黏土膜转化的产物,而面向孔隙且晶形好的绿泥石膜是富铁镁物质溶蚀再结晶的产物。姚泾利等(2011)在研究鄂尔多斯盆地延长组时也发现绿泥石膜具有双层结构,依附于颗粒的绿泥石膜近乎等厚,绿泥石矿物基本没有晶形,为渗滤黏土转化而来;面向孔隙且晶形好的绿泥石膜厚度不稳定,晶体粗大,晶形好,为成岩晚期黑云母和火山物质溶蚀再结晶形成。

富铁镁物质与骨架颗粒溶蚀再结晶:笔者研究鄂尔多斯盆地延长组时提出的绿泥石膜的成因模式(周晓峰等,2016a),即就是本文中Ⅲ2亚类-杂乱层在溶蚀孔腔双层绿泥石膜。里层膜的生长空间为颗粒溶蚀小孔腔,其形成有颗粒溶蚀而来的物质参与,生长时间在中成岩阶段。外层膜厚度稳定,生长空间为原生粒间孔隙,生长时间贯穿整个成岩过程,形成的晶体大,晶形好。在外层膜的双向阻滞作用下,富铁、镁质的孔隙流体难以到达溶蚀小孔腔,而溶蚀小孔腔中的物质也难以进入粒间孔隙,导致里层膜化学组成相对贫铁、镁质而富集颗粒特征组分。

根据绿泥石膜的成因分析,同沉积和渗滤黏土转化绿泥石膜发育在特定沉积环境,受前身黏土膜的影响,绿泥石基本没有晶形或晶形差,单体小,集晶杂乱堆积或呈蜂窝状,化学组成中常常富含钾。富铁镁物质溶蚀再结晶绿泥石膜生长在原生粒间孔隙中,空间大,物质供应充足,形成的晶体大,晶形好,晶体相互间平行排列。骨架颗粒溶蚀小孔腔中形成的绿泥石膜,受生长空间狭小的限制,绿泥石晶体小,晶形差,集晶杂乱堆积。

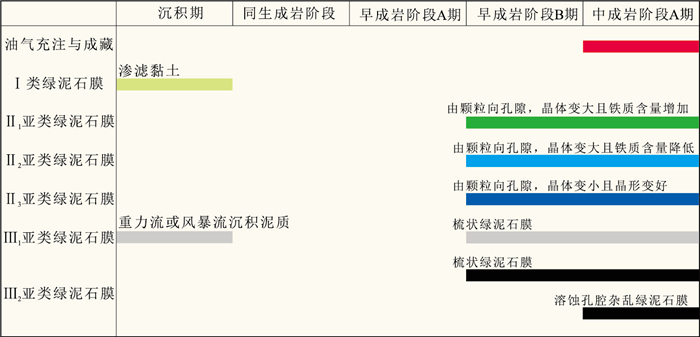

综上分析,并结合延长组基本地质特征,认为Ⅰ类绿泥石膜为渗滤黏土转化,Ⅱ1和Ⅱ2亚类绿泥石膜为云母、火山岩岩屑溶蚀再结晶,Ⅱ3和Ⅲ2亚类绿泥石膜为富铁镁物质与骨架颗粒溶蚀再结晶,Ⅲ1亚类绿泥石膜为同沉积泥质转化和富铁镁物质溶蚀再结晶混合。Ⅱ1和Ⅱ2亚类绿泥石膜的化学组成差异说明,孔隙流体中铁、镁质浓度变化较大,其根源在于云母和火山岩屑的分布非均质性强以及物性差:富铁镁物质的分布非均质性强引起水解进入不同孔隙流体的铁镁质浓度差异,而物性差导致流体运移不畅为这种差异提供了保存条件。Ⅱ3亚类绿泥石膜中,杂乱层绿泥石膜的钾来源于富钾的骨架颗粒溶蚀(图 2e、2f)。Ⅲ1亚类绿泥石膜的杂乱层为重力流(李相博等,2011;付金华等,2015)或风暴流(高山林等,1999;葛毓柱等,2014;周晓峰等,2016b)沉积泥质转化形成,其化学组成富钾是转化不彻底造成,而Ⅲ2亚类绿泥石膜的杂乱层是由于生长空间狭小引起,富硅质是因为有骨架颗粒溶蚀而来的物质参与。

基于上述各类绿泥石膜成因,参考已有成岩作用研究成果(史基安等,2003;张金亮等,2004),提出了一种新的成因模式(图 3)。为了明晰地图解各种类型绿泥石膜的成因,对同沉积泥质和渗滤黏土转化绿泥石膜仅强调其前身黏土膜的出现时间,对溶蚀重结晶绿泥石膜仅强调其成膜的时间。该模式合理地解释了镜下观察到的绿泥石膜的各种赋存状态,揭示出其物质多源性、生长多期性、形貌多样性、组合多变性的特点。

|

图 3 鄂尔多斯盆地延长组砂岩中绿泥石膜的成因模式 Figure 3 Origin of chlorite films in the Yanchang Formation sandstones, Ordos Basin |

需要注意的是,各类型梳状绿泥石膜均形成于早成岩A期之后,在目前的中成岩阶段仍继续生长,其晶体大小、晶形好坏以及化学组成差异是由孔隙流体差异决定。早成岩阶段B期,孔隙流体中铁镁质丰富,在碱性环境下绿泥石结晶速度快,导致晶体来不及长大,晶形较差,紧贴颗粒形成致密层。进入中成岩阶段,油气充注并成藏,孔隙流体由原来的水溶液转变为油和水两相溶液,成岩作用遭到一定程度抑制(葛云锦等,2009;李茹等,2010),绿泥石膜生长速度减缓,这为晶体生长赢得了充足的时间,从而引起晶体长大,晶形变好;但此时物性变差,流体运移的通道不畅,致使物质供应速度缓慢,造成大晶体集晶较为稀疏。

4 绿泥石膜对储集层物性的影响绿泥石膜对储集层物性的影响有着截然不同的两种观点。传统观点认为绿泥石膜是一种建设性成岩作用,其通过抑制石英胶结有效地保护了孔隙(朱国华,1988;柳益群和李文厚,1996;黄思静等,2004;张金亮等,2004;李弘等,2008;田建锋等,2011;张霞等,2011;陈宝赟等,2014);而近年来部分学者(姚泾利等,2011;向芳等,2016;周晓峰等,2016a)则认为绿泥石膜是一种破坏性成岩作用,其充填孔隙和堵塞喉道,导致砂岩孔隙度和渗透率降低,而石英胶结物较少仅仅是因为孔隙流体中硅质的含量不足以形成大量自生石英沉淀,并非绿泥石膜抑制石英胶结。这表明绿泥石膜能否抑制石英胶结是决定绿泥石膜对储集层影响好坏的关键因素。

绿泥石膜的成因模式(图 3)表明,Ⅰ类-蜂窝状绿泥石膜的前身渗滤黏土膜发育于同沉积时期,其占据着骨架颗粒的表面,导致石英次生加大丧失了结晶基底,从而在成岩过程中能够抑制石英次生加大;Ⅲ1亚类绿泥石膜中,杂乱层的前身为重力流或风暴流沉积泥质膜,其在颗粒表面断续分布,不能抑制石英次生加大沉淀在无膜的颗粒表面。然而,事实上颗粒表面很少见到石英次生加大,对这种微观现象存在两种可能的解释:一是孔隙中硅质流体浓度低,不足以形成大量石英次生加大;一是成岩环境不适合石英次生加大发育。笔者倾向于前一种解释,因为毕竟在颗粒表面上能够观察到少量的石英次生加大(图 4a),说明自沉积期开始至早成岩B期梳状绿泥石膜形成之前,孔隙流体中硅质浓度低,不能形成大量石英次生加大。

|

(a)X269井,1878.32 m,石英次生加大表面发育绿泥石膜;(b)H124井,2610.28 m,微晶石英在绿泥石膜上成核;(c)C133井,2261.39 m,嵌晶胶结的微晶石英半充填发育绿泥石膜的原生孔隙 图 4 鄂尔多斯盆地延长组砂岩石中英胶结物的赋存状态 Figure 4 Occurrences of quartz cements in the Yanchang Formation sandstones, Ordos Basin |

早成岩B期,梳状绿泥石膜在砂岩粒间孔隙中生长,密集地排列在颗粒和早期石英次生加大表面,构成了每一个粒间孔隙的绿泥石环边(图 4a),其虽然能够阻止早期石英次生加大的继续生长,但不能抑制自生石英颗粒沉淀,只要孔隙中有足够浓度的硅质流体,就能在其中淀出自生石英颗粒(图 4b),甚至呈嵌晶状生长(图 4c);但总的来看,砂岩自生石英颗粒的含量偏低,仅占岩石体积分数的1.0(表 2)。这揭示出早成岩B期至今石英胶结物少是孔隙流体中硅质含量不足以形成大量石英胶结所致,并非绿泥石膜抑制石英胶结。

进入中成岩阶段,Ⅲ2亚类绿泥石膜的杂乱层形成,使碎屑颗粒溶蚀产生的富硅质流体“自产自销”在溶蚀小孔腔中,减少了粒间孔隙流体的硅质来源,这也是自生石英颗粒含量偏低的原因之一。随着油气的进入,梳状绿泥石膜继续向孔隙生长,将粒间孔隙的一部分变成绿泥石晶间孔,相应地大孔隙中易流动的油就转化为了微孔中难流动的油,造成油层中可动油减少。

绿泥石膜也改变了储集层的润湿性。正常情况下,石英是亲水的,而绿泥石是亲油的。绿泥石膜生长在石英质颗粒表面,使储集层的润湿性由亲水改变为亲油。鄂尔多斯盆地延长组绿泥石膜吸附原油是测井解释为油层、但打开后却出水的主要原因之一(冷先刚等,2009)。

综上所述,绿泥石膜虽然抑制了石英次生加大,但并不能阻止自生石英颗粒的生长,孔隙中石英胶结物少是由于硅质流体含量少难以形成大量自生石英颗粒;对储集层而言,充填孔隙、堵塞喉道、改变储集层润湿性,将大孔隙变成微孔隙,导致孔隙度、渗透率以及可动流体饱和度降低。因此,绿泥石膜胶结是一种破坏性成岩作用。

5 结论(1) 鄂尔多斯盆地延长组绿泥石膜的赋存状态可划分为3类5亚类,依次为Ⅰ类-蜂窝状绿泥石膜,Ⅱ1亚类-晶体变大且含铁量增加梳状绿泥石膜,Ⅱ2亚类-晶体变大且含铁量降低梳状绿泥石膜,Ⅱ3亚类-晶体变小且晶形变好梳状绿泥石膜,Ⅲ1亚类-杂乱层在颗粒表面双层绿泥石膜,Ⅲ2亚类-杂乱层在溶蚀孔腔双层绿泥石膜。

(2)Ⅰ类绿泥石膜为渗滤黏土转化,Ⅱ1和Ⅱ2亚类绿泥石膜为富铁镁物质溶蚀再结晶,Ⅱ3和Ⅲ2亚类绿泥石膜为富铁镁物质与骨架颗粒溶蚀再结晶,Ⅲ1亚类绿泥石膜为同沉积泥质转化和富铁镁物质溶蚀再结晶。

(3) 绿泥石膜胶结是一种破坏性成岩作用,其充填孔隙、堵塞喉道,使粒间孔隙的一部分变成微孔隙,导致孔隙度、渗透率以及可动流体饱和度降低。

| [] | Baker J C, Havord P J, Martin K R, Ghori K A R. 2000. Diagenesis and petrophysics of the Early Permian Moogooloo Sandstone, Southern Carnarvon Basin, Western Australia. AAPG Bulletin, 84(2): 250–265. |

| [] | Berger A, Gier S, Krois P. 2009. Porosity-preserving chlorite cements in shallow-marine volcaniclastic sandstones:Evidence from Cretaceous sandstones of the Sawan gas field, Pakistan. AAPG Bulletin, 93(5): 595–615. DOI:10.1306/01300908096 |

| [] | Ehrenberg S N. 1993. Preservation of anomalously high porosity in deeply buried sandstones by grain-coating chlorite:Examples from the Norwegian Continental Shelf. AAPG Bulletin, 77(7): 1260–1286. |

| [] | Gould K, Pe-Piper G, Piper D J W. 2010. Relationship of diagenetic chlorite rims to depositional facies in Cambrian Cretaceous reservoir sandstones of the Scotian Basin. Sedimentology, 57(2): 587–610. DOI:10.1111/sed.2010.57.issue-2 |

| [] | Hiller S, Velde B. 1991. Octahedral occupancy and the chemical composition of diagenetic(low-temperature)chlorites. Clay Minerals, 26(2): 149–168. DOI:10.1180/claymin |

| [] | Jahren J S, Aagaard P. 1989. Compositional variations in diagenetic chlorites and illites, and relationships with formation-water chemistry. Clay Minerals, 24(2): 150–170. |

| [] | Jahren J S. 1991. Evidence of Ostwald ripening related recrystallization of diagenetic chlorites from reservoir rocks offshore Norway. Clay Minerals, 26(2): 169–178. DOI:10.1180/claymin |

| [] | Matlack K S, Houseknecht D W, Applin K R. 1989. Emplacement of clay into sand by infiltration. Journal of Sedimentary Petrology, 59(1): 77–87. |

| [] | Morad S. 1990. Mica alteration reactions in Jurassic reservoir sandstones from the Haltenbanken area, offshore Norway. Clays and Clay Minerals, 38(6): 584–590. DOI:10.1346/CCMN |

| [] | Moraes M A S, De Ros L F. 1990. Infiltrated clays in fluvial Jurassic sandstones of Reconcavo Basin, Northeastern Brazil. Journal of Sedimentary Petrology, 60(6): 809–819. |

| [] | Sruoga P, Rubinstein N, Hinterwimmer G. 2004. Porosity and permeability in volcanic rocks:A case study on the Serie Tobífera, South Patagonia, Argentina. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 132(1): 31–43. DOI:10.1016/S0377-0273(03)00419-0 |

| [] | Whetten J T, Hawkins J W Jr. 1970. Diagenetic origin of graywacke matrix minerals. Sedimentology, 15(3): 347–361. |

| [] | Worden R H, Morad S. 2003. Clay minerals in sandstones:Controls on formation, distribution and evolution. In:Worden R H, Morad S(eds). Clay Mineral Cements in Sandstones. Oxford:Blackwell Publishing, 3-41 |

| [] | 陈宝赟, 李荣西, 梁积伟, 黄克州. 2014. 自生绿泥石及其对储集层物性影响研究——以鄂尔多斯盆地西南缘延长组为例. 矿物岩石地球化学通报, 33(3): 389–394. |

| [] | 陈修, 曲希玉, 邱隆伟, 宋土顺, 张立强. 2015. 石英溶解特征及机理的水热实验研究. 矿物岩石地球化学通报, 34(5): 1027–1033. |

| [] | 付金华, 罗顺社, 牛小兵, 吕奇奇, 徐黎明, 冯胜斌, 李士祥. 2015. 鄂尔多斯盆地陇东地区长7段沟道型重力流沉积特征研究. 矿物岩石地球化学通报, 34(1): 29–37. |

| [] | 高山林, 陈海泓, 窦伟坦, 邵东波, 蔺宏斌. 1999. 鄂尔多斯盆地延长组的湖泊风暴沉积. 沉积学报, 17(S1): 759–762. |

| [] | 葛毓柱, 钟建华, 曲俊利, 孙宁亮, 王桂林. 2014. 鄂尔多斯盆地旬邑地区延长组砂质碎屑流沉积特征及其风暴成因探讨. 沉积与特提斯地质, 34(1): 36–46. |

| [] | 葛云锦, 陈勇, 周瑶琪. 2009. 不同成岩条件下油气充注对碳酸盐岩成岩作用的影响. 中国石油大学学报(自然科学版), 33(1): 18–22, 27. |

| [] | 郭彦如, 刘俊榜, 杨华, 刘震, 付金华, 姚泾利, 徐旺林, 张延玲. 2012. 鄂尔多斯盆地延长组低渗透致密岩性油藏成藏机理. 石油勘探与开发, 39(4): 417–425. |

| [] | 何自新, 贺静. 2004. 鄂尔多斯盆地中生界储集层图册. 北京: 石油工业出版社: 8-52. |

| [] | 黄思静, 谢连文, 张萌, 武文慧, 沈立成, 刘洁. 2004. 中国三叠系陆相砂岩中自生绿泥石的形成机制及其与储集层孔隙保存的关系. 成都理工大学学报(自然科学版), 31(3): 273–281. |

| [] | 冷先刚, 孙卫, 解伟, 黄启江. 2009. 西峰油田庄58井区长81储集层出水原因. 断块油气田, 16(2): 89–91. |

| [] | 李弘, 王芙蓉, 戴世立, 樊浩. 2008. 绿泥石膜对储集层孔隙度的影响——以鄂尔多斯盆地M油田延长组2段为例. 岩性油气藏, 20(4): 71–74. |

| [] | 李茹, 葛云锦, 陈勇, 周瑶琪, 周红建. 2010. 储集层石英生长影响因素的实验证据. 中国石油大学学报(自然科学版), 34(2): 13–18. |

| [] | 李汶国, 张晓鹏, 钟玉梅. 2005. 长石砂岩次生溶孔的形成机理. 石油与天然气地质, 26(2): 220–223, 229. DOI:10.11743/ogg20050214 |

| [] | 李相博, 付金华, 陈启林, 刘显阳, 刘化清, 郭彦如, 完颜容, 廖建波, 魏立花, 黄军平. 2011. 砂质碎屑流概念及其在鄂尔多斯盆地延长组深水沉积研究中的应用. 地球科学进展, 26(3): 286–294. |

| [] | 柳益群, 李文厚. 1996. 陕甘宁盆地东部上三叠统含油长石砂岩的成岩特点及孔隙演化. 沉积学报, 14(3): 87–96. |

| [] | 邱隆伟, 姜在兴, 陈文学, 李晓红, 熊志东. 2002. 一种新的储集层孔隙成因类型——石英溶解型次生孔隙. 沉积学报, 20(4): 621–627. |

| [] | 史基安, 王金鹏, 毛明陆, 王琪, 郭正权, 郭雪莲, 卢龙飞. 2003. 鄂尔多斯盆地西峰油田三叠系延长组长6-8段储集层砂岩成岩作用研究. 沉积学报, 21(3): 373–380. |

| [] | 田建锋, 刘池洋, 王桂成, 邱欣卫. 2011. 鄂尔多斯盆地三叠系延长组砂岩的碱性溶蚀作用. 地球科学-中国地质大学学报, 36(1): 103–110. |

| [] | 向芳, 冯钦, 张得彦, 江凌飞, 王誉婉, 赵俊兴. 2016. 绿泥石环边的再研究——来自镇泾地区延长组砂岩的证据. 成都理工大学学报(自然科学版), 43(1): 59–67. |

| [] | 杨威, 魏国齐, 赵杏媛, 谢武仁, 金惠, 沈珏红. 2013. 碎屑岩储集层中自生绿泥石衬边能抑制石英次生加大吗?——以四川盆地须家河组砂岩储集层为例. 石油学报, 34(S1): 128–135. DOI:10.7623/syxb2013S1015 |

| [] | 姚泾利, 王琪, 张瑞, 李树同. 2011. 鄂尔多斯盆地华庆地区延长组长6砂岩绿泥石膜的形成机理及其环境指示意义. 沉积学报, 29(1): 72–79. |

| [] | 应凤祥, 何东博, 龙玉梅, 林西生. 2003. SY/T5477-2003碎屑岩成岩阶段划分. 北京: 石油工业出版社. |

| [] | 张金亮, 司学强, 梁杰, 林辉. 2004. 陕甘宁盆地庆阳地区长8油层砂岩成岩作用及其对储集层性质的影响. 沉积学报, 22(2): 225–233. |

| [] | 张文正, 杨华, 李剑锋, 马军. 2006. 论鄂尔多斯盆地长7段优质油源岩在低渗透油气成藏富集中的主导作用——强生排烃特征及机理分析. 石油勘探与开发, 33(3): 289–293. |

| [] | 张霞, 林春明, 陈召佑. 2011. 鄂尔多斯盆地镇泾区块上三叠统延长组砂岩中绿泥石矿物特征. 地质学报, 85(10): 1659–1671. |

| [] | 赵杏媛, 王行信, 张有瑜, 辛国强, 王经科. 1995. 中国含油气盆地黏土矿物. 武汉: 中国地质大学出版社: 19-24. |

| [] | 周晓峰, 刘丽丽, 王建国, 代金友, 兰朝利. 2016b. 鄂尔多斯盆地延长组开阔浅水湖泊风暴沉积. 科技导报, 34(18): 203–208. |

| [] | 周晓峰, 王建国, 兰朝利, 代金友. 2016a. 鄂尔多斯盆地延长组绿泥石膜的形成机制. 中国石油大学学报(自然科学版), 40(4): 20–28. |

| [] | 朱国华. 1988. 黏土矿物对陕甘宁盆地中生界砂岩储集层性质的影响及其意义. 石油勘探与开发, 25(4): 20–29. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36