2. 成都理工大学 地球科学学院, 成都 610059

2. College of Earth Sciences, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China

江西省村前铜多金属矿床位于华南钦杭成矿带东段(浙江-江西段),为夕卡岩型和斑岩型矿化的铜多金属矿床。钦杭成矿带内已发现众多大型、特大型与燕山期中酸性侵入岩-次火山岩有关的铜、银-铅-锌及钨锡多金属矿床,如德兴铜(钼)矿床(Liu et al., 2012;王翠云等,2012;姚静等,2012)、银山铜铅锌矿床(张德会等,2003;王国光等,2011)、冷水坑银铅锌矿床(左力艳等,2008;卢燃等,2012)、大湖塘钨矿床(Mao et al., 2013;Huang and Jiang, 2014)等,具有巨大的找矿潜力。

村前铜多金属矿床为成矿带内具有代表性的夕卡岩型+斑岩型矿床,现已处于勘探开发阶段,但其研究工作仍十分薄弱,仅少数学者从矿床地质特征及控矿因素(梁超群,1996;李均良,2009)、含矿岩体地球化学特征及形成背景(王强,2013;郝哲敏等,2016)、成岩时代(王强等,2012)、矿石物质组分(王强等,2013)等方面进行了研究和探讨,而有关矿床成矿流体特征及成矿物质来源还缺乏研究。为揭示矿床成矿流体性质与物质来源,为矿床成因的深入研究提供依据,本文对该矿床的流体包裹体及硫、铅同位素进行了研究。

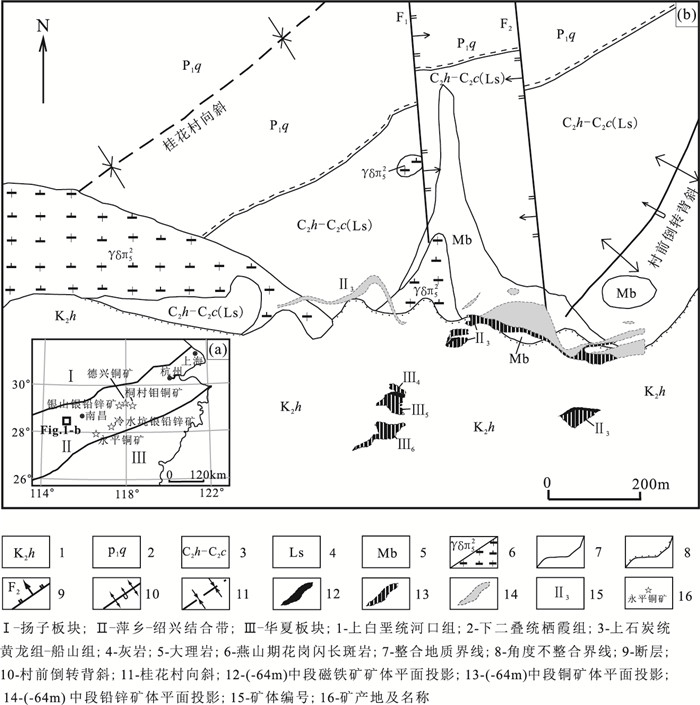

1 成矿地质背景村前铜多金属矿床所处的大地构造位置属于扬子与华夏地块结合部位之萍乡-绍兴结合带西缘,宜丰-景德镇深大断裂南东侧,成矿区带属钦杭成矿带东段。根据地表及钻孔资料可知,矿区分布有石炭系、二叠系、白垩系及第四系,地表为第四系覆盖,厚为10~20 m,未见基岩出露。基岩自北向南主要为:下二叠统栖霞组(P1q)灰岩、泥灰岩、泥岩、含燧石灰岩;上石炭统黄龙-船山组(C2h-C2c)浅灰-灰白色中厚层状灰岩、白云质灰岩及白云岩,为矿区赋矿层位;上白垩统河口组(K2h)陆相碎屑沉积;基底岩石为新元古界双桥山群(Pt3sh)浅灰色绢云石英千枚岩、石英片岩、变质砂岩及粉砂岩。矿区中部为一侵入斑岩体——村前花岗闪长斑岩,已有研究表明其形成时间为(169.3±1.1) Ma(王强等,2012)。岩体与双桥山群浅变质岩、黄龙-船山组碳酸盐岩呈侵入接触关系,与河口组陆源碎屑岩呈沉积接触关系。矿区内构造较为发育,北西部发育有桂花村向斜,东部发育村前倒转背斜,中部有受岩体侵位影响形成的F1和F2断裂。其中村前倒转背斜核部及两翼部位为矿区重要的容矿构造,北北西向的F1、F2断裂为矿床形成的重要导矿构造(图 1)。

|

图件修改自:贺明生等(2005) 图 1 江西省村前铜多金属矿床矿区地质图 Figure 1 Geological map of the Cunqian copper polymetallic deposit, Jiangxi Province |

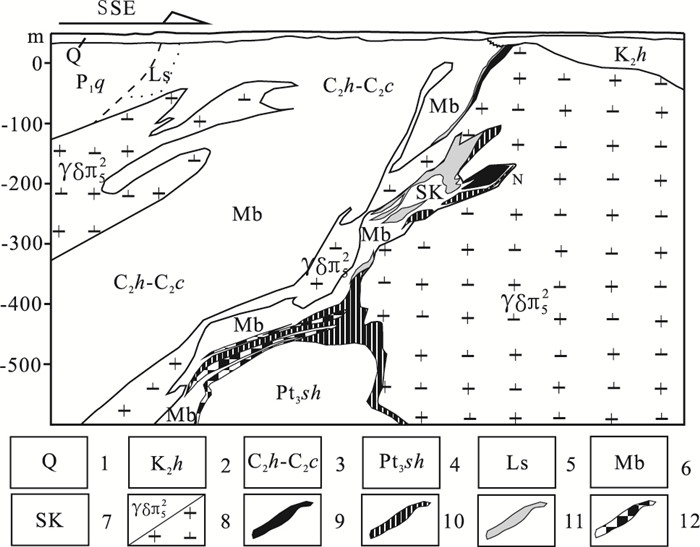

矿体受构造控制明显,主要产于村前倒转背斜核部,村前斑岩体与围岩侵入接触带。主要为与上石炭统黄龙组-船山组碳酸盐岩接触带,其次为黄龙组-船山组与双桥山群不整合面近岩体部位,以及岩体内部碳酸盐岩捕虏体内,在斑岩体顶部呈细脉-浸染状矿化。矿体形态受接触带形态控制,以不规则状、似层状、透镜状为主。水平方向和垂向上矿化类型均具有分带性:水平方向上由南向北(由岩体向围岩)分别为磁铁矿矿体、黄铜矿矿体与铅锌矿矿体;垂向上具有由深部向浅部由铁氧化物矿化向铁铜硫化物矿化至铅锌硫化物矿化的分布特征(图 2)。上述特征表明,矿区具有由岩体向围岩,由深部向浅部,由高温磁铁矿矿体向中温铁铜硫化物矿体至中低温的铅锌硫化物矿体分带特征,显示出典型的岩浆热液型矿化特征。铜矿体主要产于接触带夕卡岩中,受夕卡岩体控制;铅锌矿体主要产于大理岩中,受大理岩层间裂隙控制,表明成矿与岩浆热液交代作用(即夕卡岩化)及岩浆热接触作用(大理岩化)密切相关,属典型的接触交代型(夕卡岩型)铜多金属矿床。斑岩体中的细脉-浸染状矿化为斑岩型矿床的典型矿化特征。

|

1-第四系;2-上白垩统河口组,3-上石炭统黄龙组-船山组,4-新元古界双桥山群,5-灰岩,6-大理岩,7-夕卡岩,8-花岗闪长斑岩,9-磁铁矿矿体,10-铜矿体,11-铅锌矿矿体,12-黄铁矿矿体 修改自:贺明生等(2005) 图 2 村前铜多金属矿床勘探线剖面图 Figure 2 The prospecting profile of the Cunqian copper polymetallic deposit |

矿石具有多期成矿作用形成的多种构造类型:岩浆热液作用形成的浸染状构造、块状构造、脉状构造及网脉状构造、团块状构造、肠状构造、角砾状构造等,生物沉积作用形成的胶状构造,表生风化作用形成的土状构造、蜂窝状构造等。

矿石结构主要有结晶作用形成的他形晶结构、半自形晶结构、自形晶结构、环带结构、包含结构,交代作用形成的浸蚀结构、假象结构、网状结构等,其次有固溶体分离作用形成的次格状结构、乳浊状结构,胶体重结晶作用形成的浑圆粒状结构、胶状结构,生物沉积作用形成的草莓结构,应力作用形成的花岗碎裂结构、定向碎裂结构等。

通过岩矿石透反射偏光显微镜下鉴定,利用搭载能谱的扫描电子显微镜下观察与成分半定量分析,发现矿石中矿物种类多样,金属矿物类型复杂,主要包含有:氧化物、硫化物、碲化物以及少量金属互化物和自然元素矿物(王强等,2013),具体有:自然铝、锌铜互化物、赤铁矿、磁铁矿、毒砂、楚碲铋矿、斑铜矿、黄铜矿、黄铁矿、白铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、铜蓝等。与成矿密切相关的脉石矿物有:石英、方解石、绢云母、绿帘石、绿泥石、白云石、阳起石、透闪石、透辉石、石榴子石等。

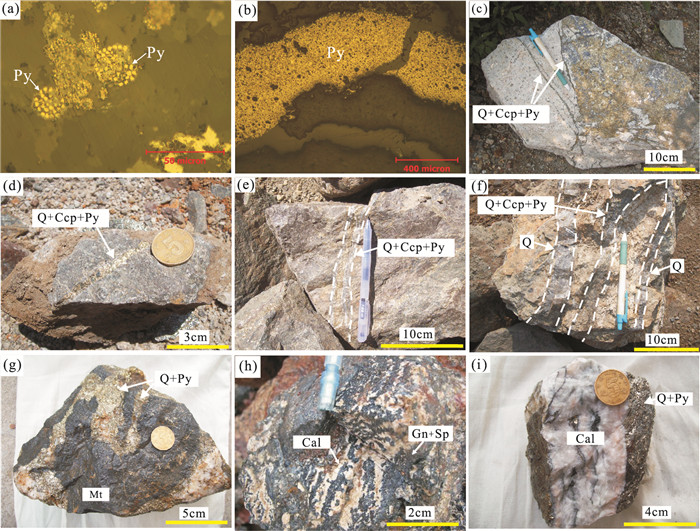

2.3 成矿期次与成矿阶段划分矿区成矿期次可划分为岩浆热液成矿期与表生富集期两个成矿期,划分依据主要为:矿床野外产出特征、矿脉穿插关系、矿石组构、矿物共生组合与生成先后顺序等特征,其中岩浆热液期是最重要的成矿期,又可划分为4个成矿阶段:

① 夕卡岩-氧化物阶段:这一阶段形成大量热液与碳酸盐岩交代反应的夕卡岩矿物,如透闪石、石榴子石、绿帘石、透辉石、阳起石等,此阶段形成的金属矿物主要为磁铁矿和赤铁矿等氧化矿物。

② 石英-硫化物阶段:在大量夕卡岩矿物形成之后,过饱和的SiO2沉淀形成石英,成矿环境亦由氧化环境转变为还原环境,出现大量硫化物沉淀成矿,主要形成黄铁矿、白铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、毒砂等;脉石矿物主要出现石英、绢云母、绿泥石、绿帘石等,其中以形成大量石英为主要特征。石英的形成与硫化物的沉淀具有密切关系,表现为形成大量含铁铜硫化物的石英脉,主要发育于含矿斑岩体内(图 3c、3d)、夕卡岩中(图 3e、3f)。该阶段晚期出现不含矿石英脉(图 3f)或含结晶粗大的黄铁矿石英脉,以胶结早期磁铁矿石(图 3g)或切割早期含铁铜硫化物石英脉为主要特征。

|

(a)草莓状黄铁矿;(b)胶状黄铁矿;(c)花岗闪长斑岩体中黄铜矿+黄铁矿+石英网脉;(d)花岗闪长斑岩体中黄铜矿+黄铁矿+石英细脉;(e)石榴子石夕卡岩中黄铜矿+黄铁矿+石英脉和不含矿石英脉并行排列;(f)石榴子石夕卡岩中黄铜矿+黄铁矿+石英脉与不含矿石英脉;(g)石英+黄铁矿脉胶结角砾状磁铁矿矿石;(h)肠状铅锌矿矿石;(i)晚期不含矿粗大方解石脉;Q-石英;Ccp-黄铜矿;Py-黄铁矿;Mt-磁铁矿;Cal-方解石 图 3 矿体中各种类型热液脉体 Figure 3 The various types of hydrothermal veins in the ore body |

③ 碳酸盐-硫化物阶段:随着成矿热液温度的下降,出现以方解石为主的中-低温热液矿物,并伴随形成一些中低温热液硫化物矿物。该阶段形成的矿石矿物主要为闪锌矿和方铅矿,并有少量黄铜矿,以及硫盐矿物如楚碲铋矿、碲硫铋化物等。脉石矿物主要有绢云母、绿泥石、方解石、白云石,此外可形成少量石英等。形成的热液脉体组合主要为方铅矿+闪锌矿+方解石,往往形成团块状或肠状矿石构造(图 3h)。

④ 碳酸盐阶段:该阶段主要为热液淋滤碳酸盐岩地层中的钙质组分,沿裂隙充填并沉淀形成粗大的方解石脉(图 3i),一般不含矿或含少量铅、锌矿,伴随有部分白云石化。

表生成矿期主要以出现孔雀石、铜蓝、褐铁矿等典型表生氧化矿物,以及高岭土化花岗闪长斑岩等为标志。

3 测试分析方法 3.1 流体包裹体研究方法村前矿床Ⅱ3矿体为矿区最主要的矿体,其矿石样品具有较好的代表性,为本文包裹体观察与测试分析的理想对象。所采样品为花岗闪长斑岩体与夕卡岩中的铁铜硫化物石英脉(图 3d、3e),代表岩浆热液成矿期石英-硫化物成矿阶段(主成矿阶段)。将样品制成厚度0.1 mm的流体包裹体片,置于透射偏光显微镜下进行观察,确定包裹体形态、大小、类型及分布情况等,并选定待测的包裹体。流体包裹体测试分析均在成都理工大学矿物学、岩石学、矿床学国家重点(培育)学科实验室完成,均一温度及冰点测试仪器为Linkarn THMS 600冷热台搭载尼康偏光显微镜(ECLIPSE LV100POL)。为便于观测,用于均一测温的包裹体均为长径大于5 μm的富液相包裹体。均一温度重现误差小于1℃,冰点温度重现误差低于0.1℃,在标准误差范围之内。

3.2 硫铅同位素研究方法用于硫、铅同位素分析的7件矿石样品,均采自村前矿床Ⅱ3矿体,其中5件为块状铅锌矿石样,可见自形粒状方铅矿集合体,代表岩浆热液成矿期碳酸盐-硫化物阶段样品;2件为块状黄铁矿矿石样,可见粗大自形粒状黄铁矿晶体,代表岩浆热液成矿期石英-硫化物阶段晚期样品。将样品碎至-40~60目,挑选出纯度大于99%的方铅矿、黄铁矿单矿物。本次试验由国土资源部中南矿产资源监督检测中心同位素地球化学研究室完成,具体分析方法理论及仪器参见成永生等(成永生等,2012; 成永生和胡瑞忠,2012)。

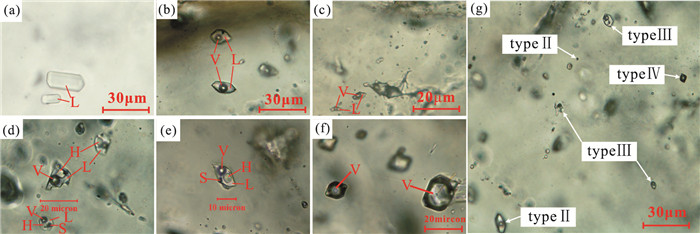

4 测试分析结果 4.1 流体包裹体岩相学特征透射偏光显微镜下观察到大量原生包裹体出现在铁铜硫化物石英脉中,主要为气-液两相包裹体与气-液-固三相包裹体,并出现少量纯液相包裹体与纯(极富)气相包裹体。包裹形态多较规则,且多呈群分布。具体特征如下:

纯液相包裹体(L)(类型Ⅰ):大多呈星点状分布或孤立状分布(图 4a),形态上呈规则的长条状、椭圆状或石英负晶形状,直径为10~25 μm,含量较少,约5%。

|

(a)纯液相包裹体;(b)石英负晶形气液两相包裹体;(c)不规则状气液两相包体;(d)不规则状气液固三相包裹体;(e)含金属矿物气液固三相包裹体;(f)纯气相包裹体;(g)多类型包裹体共存;L-液态水;V-气态水;H-石盐子晶;S-金属硫化物;typeⅡ-气液两相包裹体;typeⅢ-气液固三相包裹体;typeⅣ-纯气相包裹体 图 4 铁铜硫化物石英脉中包裹体类型 Figure 4 Various types of inclusions in Fe-Cu sulfide-bearing quartz veins |

气液两相包裹体(L+V)(类型Ⅱ):该类型包裹体多呈群分布(图 4b,4c),形态上以较规则的椭圆形、石英负晶形为主,少数为不规则状,直径为5~15 μm,部分包裹体小于5 μm,少数大于20 μm,个别最大者可达30 μm。该类包裹体较常见,含量约40%。此类型包裹体由液体溶液与气泡组成,液体溶液呈无色透明状,气泡具有清晰的黑色边界,中心为亮白色。根据包裹体中气液比,可以划分出两种亚类型包裹体:气液比大于50%者为富气相包裹体,分布比例较小,约占气相两相包裹体10%左右;气液比小于50%者,为富液相包裹体,约占90%以上,一般气液比在5%~40%,占10%~30%。

气液固三相包裹体(L+V+H)(类型Ⅲ):该类型包裹体亦较为常见,多呈群分布(图 4d,4e)。其形态上主要呈不规则状、石英负晶形状,直径约为5~10 μm,包裹体普遍较小,个别可达20 μm左右,含量约45%。该类型包裹体气液比一般为10%~25%,与气液两相包裹体最重要的鉴定标志为,常含有一无色透明的立方体状石盐子晶,大多还含有不透明矿物,根据其与大量铁铜硫化物共生的产出关系,推测可能为黄铜矿或黄铁矿,表明该类型包裹体与成矿密切相关。

纯(极富)气相包裹体(V)(类型Ⅳ):该类型包裹体多呈群分布(图 4f),其形态多为规则方形,直径为5~20 μm,大部分为10 μm左右,整体含量较少,约10%。与气液两相包裹体中富气相包裹体最重要的鉴定特征为,具有一几乎占据整个包裹体的大气泡。

后3类包裹体在空间上密切共生,并以气液两相包裹体与气液固三相包裹体为主(图 4g)。

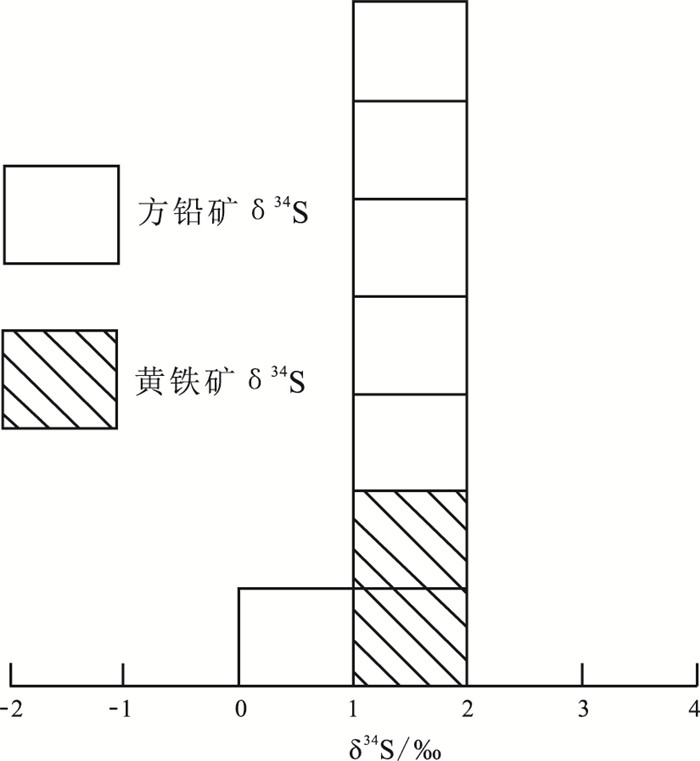

4.2 硫同位素组成特征分析测试得到方铅矿和黄铁矿的的硫同位素组成(表 1)。由表 1可见,方铅矿的δ34S为0.47‰~1.3‰,矿石平均δ34S变化区间为0.47‰~1.57‰,除1件样品小于1‰外,其余均为1‰~2‰,均值为1.03‰,变化范围窄。黄铁矿的δ34S为1.57‰~1.6‰,均值为1.59‰,变化范围窄(表 1),且δ34 SPy>δ34 SGn,表明硫同位素分馏达到平衡(温春齐和多吉,2009)。

|

|

表 1 村前铜多金属矿床硫同位素特征 Table 1 Sulfur isotopic characteristics of the Cunqian copper polymetallic deposit |

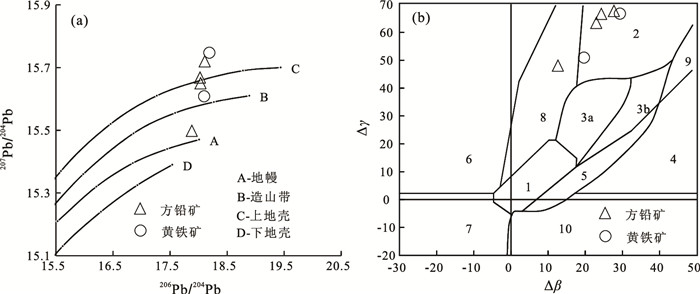

由表 2可见,方铅矿的206 Pb/204 Pb为17.883~18.11,均值为18.014;207 Pb/204 Pb为15.498~15.72,均值为15.634;206 Pb/204 Pb为38.567~39.2,均值为38.968,比值变化范围均较小。黄铁矿的206 Pb/204 Pb为18.101~18.191,均值为18.146;207 Pb/204 Pb为15.608~15.747,均值为15.678;206 Pb/204 Pb为38.716~39.132,均值为38.924,变化范围均较小。

|

|

表 2 村前铜多金属矿床矿石铅同位素组成特征 Table 2 Pb isotope characteristics of sulfides from the Cunqian copper polymetallic deposit |

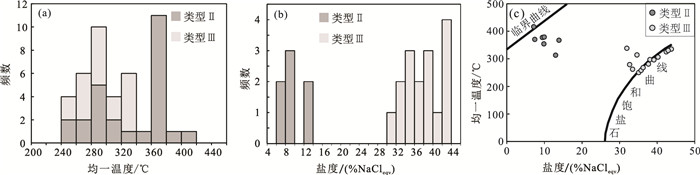

流体包裹体均一温度与盐度测试结果(表 3)表明,气液两相包裹体(类型Ⅱ)均一温度256~417℃,集中分布于350~400℃之间,冰点温度为-4.5~-9.9℃;采用盐度-冰点公式(Hall et al., 1988)计算得出流体的盐度范围为7.15%~13.88%NaCleqv,均值为10.09% NaCleqv。气液固三相包裹体的均一温度为250~338℃,均值为296℃,分布于290~330℃之间,石盐子矿物熔化温度为199~335℃;采用盐度-石盐熔化温度公式(Hall et al., 1988)计算得到流体的盐度为31.93%~43.79% NaCleqv,均值为37.88% NaCleqv。

|

|

表 3 村前铜多金属矿床包裹体均一温度及盐度 Table 3 Homogenization temperatures and salinities of inclusions in quartz veins of the Cunqian copper polymetallic deposit |

众多研究表明,流体沸腾作用在岩浆热液成矿作用中,尤其是斑岩型铜钼多金属矿床中普遍存在,且与矿化密切相关(Roedder,1971;张绮玲等,2003;李诺等,2007;Yao et al., 2012;倪培等,2014;阮昆等,2015;Ni et al., 2015, 2017)。村前铜多金属矿床流体包裹体岩相学特征与流体包裹体实验学特征表明,成矿期石英-硫化物阶段可能存在流体沸腾现象(Ni et al., 2015, 2017): ①多种类型流体包裹体空间上密切共生(图 4g);②气液固三相包裹体石盐子晶熔化温度具有先于气泡消失、近于气泡消失与晚于气泡消失3种方式(表 3);③气液两相包裹体(类型Ⅱ)与气液固三相包裹体(类型Ⅲ)具有相近的均一温度范围(图 5a),却具有明显不同的盐度范围(图 5b)。在包裹体均一温度与盐度相关关系图中(图 5c),类型Ⅱ呈右斜线性关系,反映流体的沸腾作用导致残留液相盐度增高(卢焕章等,2004);类型Ⅲ与石盐饱和曲线近一致,表明其捕获流体为饱和流体,均一温度更能代表其捕获温度。

|

(c)底图据卢焕章等(2004) 图 5 流体包裹体均一温度(a)、盐度(b)直方图和相关关系图(c) Figure 5 Histograms of homogenization temperatures(a) andsalinities(b)of fluid inclusions, and the correlation plot between homogenization temperatures and salinities of the fluid inclusions(c) |

村前铜多金属矿床的金属矿物以硫化物为主,块状铅锌矿石与块状黄铁矿矿石代表了两种不同的矿石类型,但其主要矿物方铅矿、黄铁矿的硫同位素组成均为接近于1的正值,呈明显的塔式分布(图 6),具有陨石硫(0±3‰)的特点(Chaussidon et al., 1989)。前人有关矿区内不同矿体中的16件黄铁矿样品的硫同位素分析结果表明,不同矿体中黄铁矿的δ34 S值为2.5×10-3~4.5×10-3,均值为3.6×10-3,具有较窄的变化范围和较小的离散度(李均良,2009),接近标准陨石硫值,与本文分析结果近一致,表明矿区内不同类型矿体中的金属硫化物具有相同的硫同位素组成,即具有一致的硫来源,与变化范围较大的沉积成因和地下水热液成因的硫同位素组成截然不同,推测村前矿床成矿流体中的硫可能来自岩浆作用带来的深源硫。

|

图 6 村前铜多金属矿床硫同位素组成直方图 Figure 6 Histogram of sulfur isotopic compositions of the Cunqian copper polymetallic deposit |

由于铅的质量较大,不同的铅同位素分子之间相对质量差较小,在成矿元素的浸取、搬运和沉淀过程中,铅一般不会发生同位素分馏,铅同位素组成主要受其来源影响。因此,成矿溶液中的铅可保持其源区的同位素组成与属性(许秦和王勇,2014;杨庆坤等,2015;周小栋等,2015)。当矿质来源不同时,矿石中的铅同位素组成有较大区别,可据此判断成矿物质的来源(温春齐和多吉,2009)。铅同位素分析结果显示,村前矿床方铅矿中的铅μ值为9.32~9.74,均值为9.58;黄铁矿μ值为9.52~9.78,均值为9.65(表 2)。研究认为,μ值小于9.58指示铅来自地幔;μ值大于9.58指示铅主要来自U、Th相对富集的上部地壳物质(Zartman and Doe, 1981)。所测样品中,方铅矿与黄铁矿各有1件样品的μ值小于9.58,其余样品的μ值均大于9.58。由此推断,方铅矿、黄铁矿中的部分铅源自地幔,部分源自上部地壳物质。硫化物的206 Pb/204 Pb-207 Pb/204 Pb和铅同位素△β-△γ示踪图解显示,块状黄铁矿中铅同位素组成主要为壳幔混源的造山带铅和上地壳铅,上地壳为方铅矿中铅同位素组成主要来源,只有少量铅为幔源或造山带的壳幔混源(图 7)。由此可知,村前铜多金属矿床的形成中,上部地壳对矿质的富集成矿具有明显的贡献。

|

(a)底图据Zartman和Doe(1981);(b)底图据朱炳泉(1998) 图 7 村前矿床Ⅱ3矿体硫化物铅同位素示踪图解(a)与△β-△γ示踪图解(b) Figure 7 Diagrams for tracing lead sources by lead isotopes(a) and △β versus △γ values(b)of sulfides from the Ⅱ3 ore-body in the Cunqian deposit |

富集铅、锌、铜、金成矿元素是村前斑岩体主要特征之一,其中Pb含量最高达190×10-6,Zn最高达105.53×10-6,Cu最高达10820.13×10-6(王强,2013;郝哲敏等,2016),较高含量的成矿元素为矿床形成提供了最重要的成矿物质来源。矿床中自然铝和锌-铜互化物的发现,其成矿条件的特殊性,表明矿床经历过高温还原性成矿阶段,提供了矿床矿质有深部来源的信息(王强等,2013)。

金属硫化物铅同位素结果显示,矿质来源中上部地壳有重要贡献。村前矿床赋矿层位为上石炭统黄龙组-船山组(C2h-C2c)。前人认为,黄龙组有3个含矿段(刘凤美,1991):底部的碎屑岩型闪锌矿、黄铁矿、方铅矿化段,中部的白云岩型黄铁矿、方铅矿、闪锌矿化段,上部的灰岩黄铁矿、黄铜矿化段,是区域上重要的矿源层(王学平等,2011;陈国华等,2012;孔凡斌等2012)。

村前矿床的形成过程可概括为:深部部分熔融作用形成的富含成矿元素的中酸性钙碱性岩浆(王强,2013),沿宜丰-景德镇深大断裂上侵,在村前倒转背斜核部就位。在其上侵就位过程中,岩浆热液通过萃取围岩中成矿元素达到进一步富集,尤其是穿过黄龙组中下部矿源层时的富集作用,其后在与黄龙-船山组碳酸盐岩发生接触交代夕卡岩化作用时,物理化学条件发生改变,以岩浆热液为主的成矿流体发生沸腾作用,使得矿质沉淀成矿。

6 结论(1) 石英-硫化物阶段的铁铜硫化物石英脉中,存在4种类型流体包裹体:纯液相包裹体(类型Ⅰ)、气液两相包裹体(类型Ⅱ)、气液固三相包裹体(类型Ⅲ)和纯(极富)气相包裹体(类型Ⅳ),以类型Ⅱ、Ⅲ最为常见,并可见后3类型包裹体空间上共存的现象。

(2) 包裹体测温结果显示,均一温度为256~417℃,流体盐度分为明显的两个族群:低盐度(7.15%~13.88%NaCleqv)的气液两相包裹体,及高盐度(31.93%~43.79%NaCleqv)的气液固三相包裹体,属于中高温、高盐度岩浆热液流体。两类包裹体在空间上密切共生,显示成矿流体经历了沸腾作用,促进了成矿物质的沉淀。

(3) 石英-硫化物阶段的黄铁矿与碳酸盐-硫化物阶段的方铅矿同位素测试结果指示,矿石中硫同位素组成接近1,呈明显的塔式分布,属深源硫;铅同位素指示矿石中铅主要为上部地壳来源,有少量幔源铅或壳幔混源的造山带铅,表明上部地壳对成矿的矿质来源具有重要的贡献作用。

致谢: 研究工作得到南京地质调查中心在资料和技术方面大力支持;骆学全研究员、张雪辉副研究员、孙建东副研究员在研究工作中提供了很多帮助,肖渊甫教授、孙燕教授在项目中全程给予了悉心指导,帅德权高级工程师指导了矿石光片的显微镜下鉴定,江西省宜丰万国矿业有限公司在样品采集过程中提供了方便,匿名审稿人提出了宝贵的修改意见,在此一并致以诚挚的谢意。

| [] | Chaussidon M, Albarède F, Sheppard S M F. 1989. Sulphur isotope variations in the mantle from ion microprobe analyses of micro-sulphide inclusions. Earth and Planetary Science Letters, 92(2): 144–156. DOI:10.1016/0012-821X(89)90042-3 |

| [] | Hall D L, Sterner S M, Bodnar R J. 1988. Freezing point depression of NaCl-KCl-H2O. Economic Geology, 83(1): 197–202. DOI:10.2113/gsecongeo.83.1.197 |

| [] | Huang L C, Jiang S Y. 2014. Highly fractionated S-type granites from the giant Dahutang tungsten deposit in Jiangnan Orogen, Southeast China:Geochronology, petrogenesis and their relationship with W-mineralization. Lithos, 202-203: 207–226. DOI:10.1016/j.lithos.2014.05.030 |

| [] | Liu X, Fan H R, Santosh M, Hu F F, Yang K F, Li Q L, Yang Y H, Liu Y S. 2012. Remelting of Neoproterozoic relict volcanic arcs in the Middle Jurassic:Implication for the formation of the Dexing porphyry copper deposit, Southeastern China. Lithos, 150: 85–100. DOI:10.1016/j.lithos.2012.05.018 |

| [] | Mao Z H, Cheng Y B, Liu J J, Yuan S D, Wu S H, Xiang X K, Luo X H. 2013. Geology and molybdenite Re-Os age of the Dahutang granite-related veinlets-disseminated tungsten ore field in the Jiangxin Province, China. Ore Geology Reviews, 53: 422–433. DOI:10.1016/j.oregeorev.2013.02.005 |

| [] | Ni P, Wang G G, Cai Y T, Zhu X T, Yuan H X, Huang B, Ding J Y, Chen H. 2017. Genesis of the Late Jurassic Shizitou Mo deposit, South China:Evidences from fluid inclusion, H-O isotope and Re-Os geochronology. Ore Geology Reviews, 81: 871–883. DOI:10.1016/j.oregeorev.2016.08.013 |

| [] | Ni P, Wang G G, Yu W, Chen H, Jiang L L, Wang B H, Zhang H D, Xu Y F. 2015. Evidence of fluid inclusions for two stages of fluid boiling in the formation of the giant Shapinggou porphyry Mo deposit, Dabie Orogen, Central China. Ore Geology Reviews, 65: 1078–1094. DOI:10.1016/j.oregeorev.2014.09.017 |

| [] | Roedder E. 1971. Fluid inclusion studies on the porphyry-type ore deposits at Bingham, Utah, Butte, Montana, and Climax, Colorado. Economic Geology, 66(1): 98–118. DOI:10.2113/gsecongeo.66.1.98 |

| [] | Zartman R E, Doe B R. 1981. Plumbotectonics-the model. Tectonophysics, 75(1-2): 135–162. DOI:10.1016/0040-1951(81)90213-4 |

| [] | 陈国华, 万浩章, 舒良树, 张诚, 康川. 2012. 江西景德镇朱溪铜钨多金属矿床地质特征与控矿条件分析. 岩石学报, 28(12): 3901–3914. |

| [] | 成永生, 胡瑞忠, 伍永田. 2012. 广西大厂矿田大福楼锡多金属矿床地质与地球化学特征. 中国有色金属学报, 22(3): 751–760. |

| [] | 成永生, 胡瑞忠. 2012. 广西大福楼锡多金属矿床铅同位素地球化学. 中南大学学报(自然科学版), 43(11): 4381–4387. |

| [] | 郝哲敏, 肖渊甫, 杜慧富, 王强, 常静, 沈利军, 林玲. 2016. 钦-杭成矿带东段村前含矿斑岩地球化学特征及其构造环境与成矿意义. 岩石学报, 32(7): 2069–2085. |

| [] | 贺明生, 游正义, 游玮. 2005. 江西省高安市村前-宜丰县新庄矿区铜铅锌矿储量地质报告. 南昌: 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 |

| [] | 孔凡斌, 蒋少涌, 徐耀明, 朱志勇, 钱汉东, 边立曾. 2012. 江西武山铜矿床海底喷流与岩浆热液叠加成矿作用:控矿地质条件、矿石结构构造与矿床地球化学制约. 岩石学报, 28(12): 3929–3937. |

| [] | 李均良. 2009. 江西省村前夕卡岩+斑岩复合型铜铅锌矿地质特征. 地质找矿论丛, 24(2): 142–145. |

| [] | 李诺, 陈衍景, 张辉, 赵太平, 邓小华, 王运, 倪智勇. 2007. 东秦岭斑岩钼矿带的地质特征和成矿构造背景. 地学前缘, 14(5): 188–200. |

| [] | 梁超群. 1996. 江西村前铜铅锌(金银)矿床地质特征及控矿条件初步分析. 江西地质科技, 23(3): 101–106. |

| [] | 刘凤美. 1991. 江西省九瑞地区黄龙组层、相、位对层控矿床的控制. 岩相古地理(6): 9–16. |

| [] | 卢焕章, 范宏瑞, 倪培, 欧光习, 沈昆, 张文淮. 2004. 流体包裹体. 北京: 科学出版社: 1-487. |

| [] | 卢燃, 毛景文, 高建京, 苏慧敏, 郑佳浩. 2012. 江西冷水坑矿田下鲍Ag-Pb-Zn矿床地质特征及银的赋存状态研究. 岩石学报, 28(1): 105–121. |

| [] | 倪培, 范宏瑞, 丁俊英. 2014. 流体包裹体研究进展. 矿物岩石地球化学通报, 33(1): 1–5. |

| [] | 阮昆, 潘家永, 吴建勇, 项新葵, 刘文泉, 李钟枢. 2015. 江西大湖塘石门寺钨矿隐爆角砾岩型矿体地球化学特征与成因探讨. 矿物岩石地球化学通报, 34(3): 633–641. |

| [] | 王翠云, 李晓峰, 肖荣, 白艳萍, 杨锋, 毛伟, 蒋松坤. 2012. 德兴朱砂红斑岩铜矿热液蚀变作用及元素地球化学迁移规律. 岩石学报, 28(12): 3869–3886. |

| [] | 王国光, 倪培, 赵葵东, 刘家润, 解国爱, 徐积辉, 张志辉. 2011. 江西银山铅锌矿床闪锌矿与石英流体包裹体的对比研究. 岩石学报, 27(5): 1387–1396. |

| [] | 王强, 孙燕, 张雪辉, 张世铭, 王瑜亮, 张春茂. 2012. 江西省村前铜多金属矿床斜长花岗斑岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄及地质意义. 中国地质, 39(5): 1143–1150. |

| [] | 王强, 肖渊甫, 张雪辉, 杨玲, 王瑜亮, 张世铭, 龚婷婷, 张春茂. 2013. 江西省村前铜多金属矿床罕见矿物的发现及意义. 岩石矿物学杂志, 32(4): 515–522. |

| [] | 王强. 2013. 江西省村前铜多金属矿床含矿岩体地球化学特征及矿床成因研究. 硕士学位论文. 成都: 成都理工大学 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10616-1013263578.htm |

| [] | 王学平, 周建廷, 范爱春. 2011. 江西省上高县七宝山铅锌铁钴矿床成矿模式. 东华理工大学学报(自然科学版), 34(3): 248–256. |

| [] | 温春齐, 多吉. 2009. 矿床研究方法. 成都: 四川科学技术出版社: 1-230. |

| [] | 许泰, 王勇. 2014. 赣南西华山钨矿床硫、铅同位素组成对成矿物质来源的示踪. 矿物岩石地球化学通报, 33(3): 342–347. |

| [] | 杨庆坤, 黄强太, 孙清钟. 2015. 江西相山矿田硫铅同位素地球化学特征. 矿物岩石地球化学通报, 34(4): 755–762. |

| [] | 姚静, 倪培, 赵葵东, 王洪涛. 2012. 德兴铜厂斑岩铜矿成矿流体演化特征. 矿物岩石地球化学通报, 31(2): 97–104. |

| [] | 张德会, 张文淮, 刘伟. 2003. 江西银山多金属矿床高盐度包裹体及其成因意义. 岩石学报, 19(1): 173–180. |

| [] | 张绮玲, 曲晓明, 徐文艺, 侯增谦, 陈伟十. 2003. 西藏南木斑岩铜钼矿床的流体包裹体研究. 岩石学报, 19(2): 251–259. |

| [] | 周小栋, 宋世明, 郭坤一, 陈国光, 陈丹丹, 龚娜, 曾勇. 2015. 宁芜南门头铜矿碳、氧、硫、铅同位素地球化学特征及其地质意义. 矿物岩石地球化学通报, 34(5): 960–967. |

| [] | 朱炳泉. 1998. 地球科学中同位素体系理论与应用-兼论中国大陆壳幔演化. 北京: 科学出版社: 1-333. |

| [] | 左力艳, 孟祥金, 杨竹森. 2008. 冷水坑斑岩型银铅锌矿床含矿岩系岩石地球化学及Sr、Nd同位素研究. 矿床地质, 27(3): 367–382. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36