2. 长江大学 资源与环境学院, 武汉 430100

2. College of resources and environment, Yangtze university, Wuhan 430100, China

轻烃是原油中重要的轻质组成部分,长期以来一直受到油气地球化学家与石油地质学家的重视。针对轻烃的组成研究,国内主要集中于塔里木盆地与柴达木盆地等(王培荣等,1998;张敏等,1999;朱扬明等,2003)。在上述研究中,较好地利用轻烃参数描述了原油的成因类型与蒸发分馏过程。随着色谱-同位素比值质谱(GC-IRMS)在20世纪90年代的兴起,原油轻烃研究从化学组成向单体化合物稳定碳同位素组成研究转变。目前在原油成因类型与原油次生作用等判识上,得到了一定程度的应用(Rooney et al., 1995;Masterson et al., 2001),但是在塔里木盆地的轻烃碳同位素研究还比较欠缺,鲜见利用特征轻烃化合物碳同位素组成进行原油成因判识的相关研究。

本文主要针对煤成油、湖相油与海相原油广泛分布的塔里木盆地,利用多种不同成因原油共存的地质条件,剖析不同成因轻烃单体烃碳同位素组成特征,了解不同结构轻烃化合物的差异性特征,研究轻烃中具有较好成因判识效果的单体化合物,提取能较好划分原油成因类型的典型化合物作为划分原油类型的有效指标,以期为长期存在争议的塔里木盆地原油类型与油源问题提供一定借鉴。另外,能为其他盆地运用轻烃单体烃碳同位素划分原油成因提供参考。

1 地质背景与样品分布塔里木盆地是中国西北地区典型的复杂叠合盆地,蕴含大量油气资源,油气成因类型多样(张水昌等,2004a)。其中,塔北隆起与塔中地区是盆地内较为重要的油气分布地区。

塔北隆起是塔里木盆地较早实现油气突破的地区之一,处于古生界台盆区与中-新生界前陆盆地的叠置复合部位,其北缘为海、陆相双重油气来源有利区(梁狄刚等,1998)。目前,塔北隆起聚集了多种来源(海相油、湖相油与煤成油)原油,并具有多层位(Z、∈、O、J1、K1y、K1b、K1bs和E3s)含油气的特征。

塔中地区构造上位于塔里木盆地中央隆起带中段,是一个被一系列逆冲断裂切割的大型继承性古隆起、形成于晚加里东期。油气主要分布于石炭系、志留系与奥陶系储集层中。

本研究主要采集了塔北隆起与塔中地区的海相原油样品,另外采集了库车坳陷与塔东地区的部分样品。塔北隆起原油样品主要来自于雅克拉油气田与大涝坝油气田。前人研究认为:雅克拉油气田原油为上奥陶统海相来源(高波等,2008;李洪波等,2012;Song et al., 2015),库车坳陷的大涝坝原油为湖相油(包建平等,2007;李洪波,2013a)。塔中地区原油样品主要分布于塔中一号断裂带。已有研究表明:塔中原油样品为上奥陶统海相油(张敏等,2007)。另外,特意选取塔东YN2井作为典型的寒武系-下奥陶统海相原油代表(张水昌等,2004b);选取轮台地区YL2井作为煤成油代表(李洪波,2013a)。所有原油样品详细信息见表 1。上述油气田的分布参见张水昌等(2004a)和李洪波(2013a)文献。本研究中原油样品覆盖了塔里木盆地的海相油、湖相油与煤成油分布区。

|

|

表 1 塔里木盆地原油轻烃典型化合物碳同位素值分布表 Table 1 Compound-specific carbon isotope compositions of light hydrocarbons from Tarim Basin |

原油轻烃单体碳同位素分析采用全油方式进样,分析仪器为Agilent 6890N色谱与Finngan-MAT252质谱仪。实验条件与李洪波(2013b)的实验方法相同,色谱柱为HP-PONA,50 m×0.20 mm×0.5 μm;升温程序为25℃,保持20 min,以1℃/min升至60℃,保持5 min,然后以10℃/min升至300℃,保持2 min;氧化炉接口温度350℃,炉温850℃,汽化室温度为220℃;分析精度控制在0.5‰以内。溶解分离样品的试剂为CCl4,置于800℃条件下燃烧,然后在250℃条件下还原后,用-273℃的液氮冷却;δ13 C值输出标准为PDB,检测稳定碳同位素组成误差范围为±0.1‰。

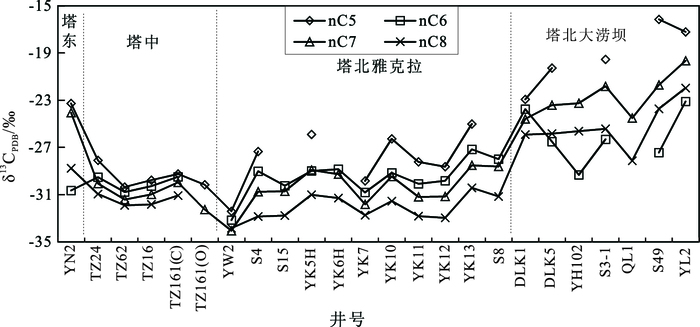

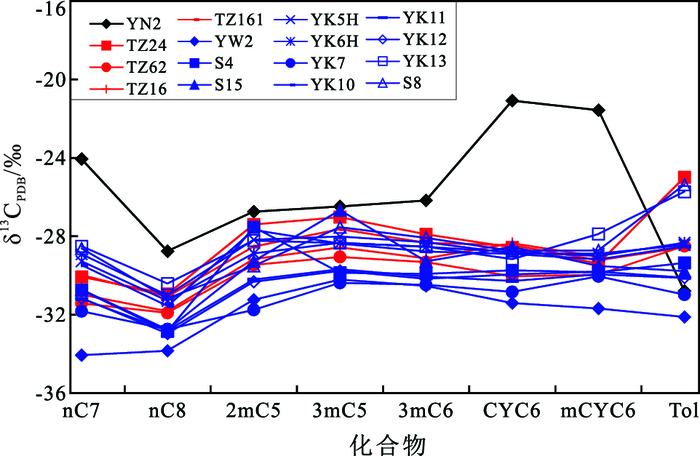

3 结果与讨论 3.1 不同结构轻烃化合物碳同位素组成研究表明,不同结构轻烃化合物碳同位素组成在不同成因原油之间表现出显著不同的变化趋势(张文正等,1993;Whiticar and Snowdon, 1999;Harris et al., 2003)。本文选取了C5-C8馏分中,色谱柱分离效果较好的,峰高响应值与标准峰差异不大的化合物碳同位素数值绘制了图 1,分别展现正构烷烃、支链烷烃、环戊烷与环己烷和苯系物的碳同位素组成在不同原油之间的区别。

图 1碳同位素组成呈现“U”型分布,典型的YN2井寒武系-下奥陶统海相原油与塔北的陆相原油呈现较高的碳同位素值,δ13 C值大多在-27‰以上;塔中与塔北雅克拉上奥陶统海相来源原油呈现明显的碳同位素低值,δ13 C值大多在-27‰以下,主体均小于-29‰以下。海陆相原油之间的差异显而易见,与前人研究一致。值得注意的是,YN2井原油nC5与nC7的δ13 C值大于-25‰,与上奥陶统来源原油相差4‰。该差异值已经超过成熟度对单体碳同位素控制的最大差异值,揭示了其非上奥陶统来源油的特征。

|

图 1 塔里木盆地原油正构轻烃化合物碳同位素值 Figure 1 δ13 C value of n-alkanes in light hydrocarbons of oils from the Tarim Basin |

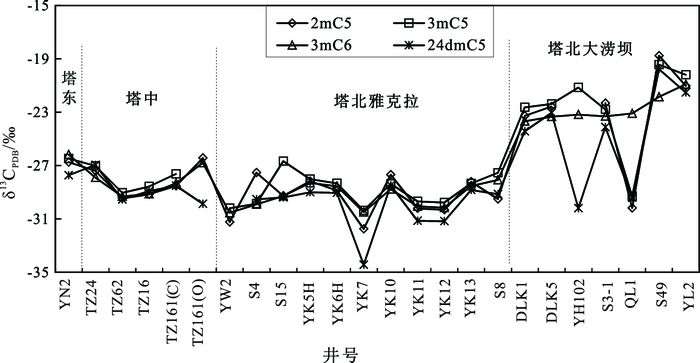

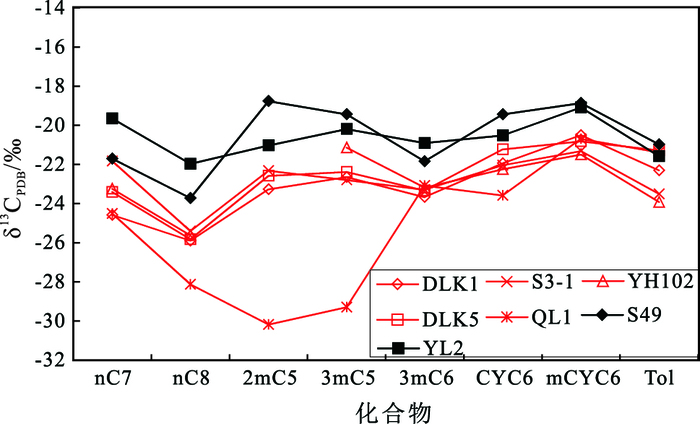

图 2中最显著特征为同一样品单甲基与二甲基的C6和C7化合物呈现非常相似的数值。图中样品碳同位素组成曲线呈现逐渐上升的趋势。塔北大涝坝湖相原油与轮台YL2井煤成油碳同位素值明显高于海相原油,基本位于-24‰以上,而海相原油基本在-27‰以下。可见,支链烷烃在海陆相原油之间的区分效果非常明显,这与Whiticar和Snowdon(1999)的研究结果一致。另外,陆相油中轮台YL2井与大涝坝S49井δ13 C值较其他陆相油高。轮台地区为典型的煤成油分布区,YL2井原油支链烷烃δ13 C值较高不足为奇,而S49井δ13 C较高原因何在?以前的研究主要是利用中高碳数的生物标志物判断S49为湖相原油(李洪波,2013a)。库车坳陷生成的煤成油主要以凝析油气存在,其中含有大量的轻烃化合物。S49井位于大涝坝油气田的最东端,与轮台地区接壤,基于以上认识可能揭示S49井原油中轻烃化合物可能主要源于煤成凝析油气的贡献,因此,使得S49井原油支链烷烃和其他结构化合物δ13 C值均高于大涝坝其他原油。

|

图 2 塔里木盆地原油支链轻烃化合物碳同位素值 Figure 2 δ13 C value of branched alkanes in light hydrocarbons of oils from the Tarim Basin |

对于支链烷烃,不同原油的分布特征较为明显,煤成油最高,δ13 C大于-21‰;湖相油次之,δ13 C为-25‰ ~ -22‰;再为寒武系-下奥陶统海相原油,δ13 C为-28‰ ~ -26‰,最轻的为上奥陶统海相原油,大部分原油δ13 C小于-28‰。

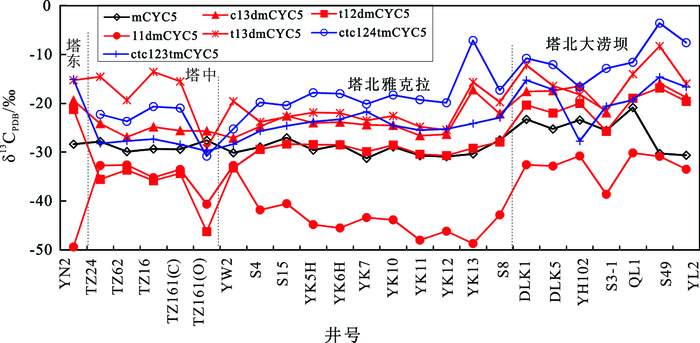

在不同结构轻烃碳同位素组成中,环戊烷系列化合物不仅在同一样品不同化合物之间的δ13 C值差异最大,而且在不同成因原油之间未表现出显著的差异性(图 3)。对比来看,环戊烷系列化合物碳同位素在原油成因类型之间的变化不大,难以作为区分不同成因原油的有效指标。

|

图 3 塔里木盆地原油环戊烷轻烃化合物碳同位素值 Figure 3 δ13 C value of cyclopentane compounds in light hydrocarbons of oils from the Tarim Basin |

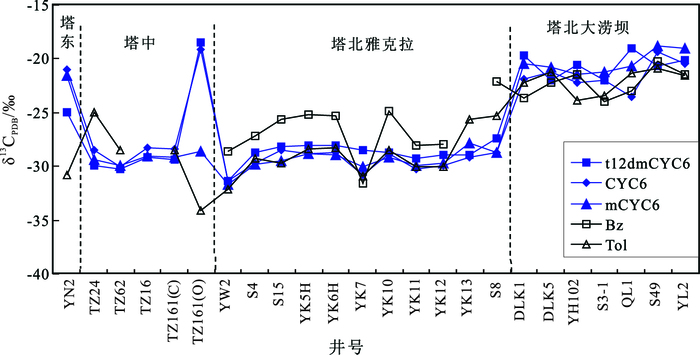

同属六元环的环己烷系列与苯系列化合物碳同位素组成特征展示在图 4中。图中环己烷系列化合物之间具有相似的组成特征,同一样品不同的环己烷化合物之间碳同位素差异较小。环己烷曲线同样具有“U”型分布特征,塔东YN2井海相油与塔北陆相油较高,中间塔中与塔北海相油较低。从δ13 C值来看,轮台YL2井煤成油与大涝坝S49井最高,达到-21‰以上;其次为大涝坝湖相油,δ13 C为-23‰ ~ -21‰;再为塔东YN2井寒武系-下奥陶统海相油,δ13 C为-25‰ ~ -21‰;最轻的同样为塔中与塔北的上奥陶统海相油,δ13 C位于-28‰以下。上述变化特征与支链烷烃的变化非常相似,同时在碳同位素数值上也存在较大的相似性。

|

图 4 塔里木盆地原油环己烷与苯系物轻烃化合物碳同位素值 Figure 4 δ13 C value of cyclohexane compounds in light hydrocarbons of oils from the Tarim Basin |

苯与甲苯的组成中,甲苯的变化规律与环己烷系列较为相似,同样可以作为良好的原油成因区分指标,而苯的碳同位素组成在不同成因原油之间的差异要明显弱于环己烷系列与甲苯化合物。

通过不同结构轻烃碳同位素组成的剖析,可以发现,环戊烷系列是最不具有原油成因类型判识效果的化合物,支链烷烃与环己烷的判识效果明显较好,其在不同类型原油之间呈现截然不同的分布特征。

3.2 典型化合物碳同位素组成区分原油成因类型根据前述不同结构化合物碳同位素组成特征,本文特提取8个特征轻烃化合物进行进一步的剖析,以期建立不同成因原油的区分指标。图 5展示出寒武系-下奥陶统来源的YN2井原油特征化合物碳同位素组成明显较其他上奥陶统来源油偏重,尤其在环己烷CYC6与甲基环己烷mCYC6表现更为突出,δ13 C相差7‰(表 1),已远非成熟度或其他因素影响之所及。同为上奥陶统来源油,塔中与塔北地区原油特征化合物碳同位素分布重合度较高,说明虽然分布于不同地区,但同一源岩层的原油具有明显一致的轻烃碳同位素特征。因此,就塔里木盆地的海相原油来讲,上述特征化合物,尤其是环己烷系列碳同位素具有非常良好的区分效果。

|

图 5 塔里木盆地海相原油轻烃特征化合物碳同位素值 Figure 5 δ13 C value of specific compound of light hydrocarbons in marine oils from the Tarim Basin |

上述特征化合物在陆相原油区分上同样具有良好效果。图 6中大涝坝湖相原油与轮台YL2井煤成油和轻烃受煤成油影响的S49井之间存在显著的差异。8个特征化合物的碳同位素值在两者之间的差异基本为2‰~3‰(表 1)。根据李梅等(2004)研究显示,库车坳陷南部前缘隆起带原油基本属于正常的成熟原油,Ro值约为0.70%左右。由此可见,上述碳同位素值差异并非原油成熟度导致,其差异良好表征了上述2种原油之间在生油母质与环境上的成因差异。除开库车QL1井以外,大涝坝湖相原油具有非常一致的分布,现有研究已揭示出QL1井为一种特殊的湖相成因原油(肖中尧等,2004)。由此来看,塔里木盆地煤成油整体较湖相油的特征化合物碳同位素偏重2‰。

|

图 6 塔里木盆地陆相原油轻烃特征化合物碳同位素值 Figure 6 δ13 C value of specific compound of light hydrocarbons in terrestrial oils from the Tarim Basin |

就塔里木盆地的海相与陆相原油而言,上述8个特征化合物的差异就更为明显了,基本上陆相原油δ13 C均位于-26‰以上,而海相原油则位于-26‰以下(表 1)。上述化合物中,甲基环己烷(mCYC6)不论是在海相油还是陆相油中均表现出较好的原油成因区分效果。就此来看,利用特征轻烃化合物可以较好的区分塔里木盆地原油成因类型,尤其是对于日久争论的寒武系-下奥陶统与上奥陶统海相原油区分具有借鉴意义。

4 结论(1) 轻烃单体烃碳同位素组成能较好地区分塔里木盆地海相油、湖相油与煤成油。不同结构轻烃化合物中,支链烷烃与环己烷系列具有较强原油成因判识能力,而环戊烷系列判识效果明显较差。

(2) 8个特征化合物的碳同位素组成能成为原油成因类型判识的典型指标。2 mC5、3 mC5、3 mC6、CYC6与mCYC6等化合物对不同原油成因的区分效果更加显著,煤成油最高,δ13 C大于-21‰;湖相油次之,δ13 C为-25‰ ~ -22‰;再次之为寒武系-下奥陶统海相原油,δ13 C为-27‰ ~ -21‰,最轻的为上奥陶统海相原油,δ13 C小于-28‰。上述特征化合物(尤其是mCYC6)碳同位素不仅能区分海相、湖相与煤成油,而且能为塔里木盆地的寒武系-下奥陶统与上奥陶统原油判识提供新方法。

| [] | Harris S A, Whiticar M J, Fowler M G. 2003. Classification of Duvernay sourced oils from central and southern Alberta using Compound Specific Isotope Correlation(CSIC). Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 51(2): 99–125. DOI:10.2113/51.2.99 |

| [] | Masterson W D, Dzou L I P, Holba A G. 2001. Evidence for biodegradation and evaporative fractionation in West Sak, Kuparuk and Prudhoe Bay field areas, North Slope, Alaska. Organic Geochemistry, 32(3): 411–441. DOI:10.1016/S0146-6380(00)00187-X |

| [] | Rooney M A. 1995. Carbon isotope ratios of light hydrocarbons as indicators of thermochemical sulfate reduction. In:Grimalt J O, Dorronsoro C(eds). Organic Geochemistry:Developments and Applications to Energy, Climate, Environment and HumanHistory. Selected papers from the 17th International Meeting on Organic Geochemistry, EAOG, Donostia-SanSebastian, 523-525 |

| [] | Song D F, Wang T G, Li H B. 2015. Geochemical characteristics and origin of the crude oils and condensates from Yakela Faulted-Uplift, Tarim Basin. Journal of Petroleum Science and Engineering, 133: 602–611. DOI:10.1016/j.petrol.2015.07.007 |

| [] | Whiticar M J, Snowdon L R. 1999. Geochemical characterization of selected Western Canada oils by C5-C8 Compound Specific Isotope Correlation(CSIC). Organic Geochemistry, 30(9): 1127–1161. DOI:10.1016/S0146-6380(99)00093-5 |

| [] | 包建平, 朱翠山, 张秋茶, 李梅, 卢玉红. 2007. 库车坳陷前缘隆起带上原油地球化学特征. 石油天然气学报, 29(4): 40–44. |

| [] | 高波, 刘文汇, 张殿伟, 范明. 2008. 雅克拉凝析气田油气地球化学特征. 海相油气地质, 13(3): 49–54. |

| [] | 李洪波, 王铁冠, 李美俊, 陈金燕. 2012. 塔北隆起雅克拉油气田原油成因特征. 沉积学报, 30(6): 1165–1171. |

| [] | 李洪波. 2013a. 塔北隆起北缘原油地球化学特征与分布. 石油天然气学报, 35(4): 22–26. |

| [] | 李洪波. 2013b. 塔北隆起北缘原油轻烃单体烃碳同位素特征. 石油实验地质, 35(3): 302–306. |

| [] | 李梅, 包建平, 汪海, 张秋茶, 郑多明, 卢玉红, 黄龙藏. 2004. 库车前陆盆地烃源岩和烃类成熟度及其地质意义. 天然气地球科学, 15(4): 367–378. |

| [] | 梁狄刚, 顾乔元, 皮学军. 1998. 塔里木盆地塔北隆起凝析气藏的分布规律. 天然气工业, 18(3): 5–9. |

| [] | 王培荣, 朱俊章, 方孝林, 赵红, 朱翠山. 1998. 一种新的原油轻烃分类法:塔里木盆地原油分类及其地化特征. 石油学报, 19(1): 24–28. DOI:10.7623/syxb199801005 |

| [] | 肖中尧, 黄光辉, 卢玉红, 吴懿, 张秋茶. 2004. 库车坳陷却勒1井原油的重排藿烷系列及油源对比. 石油勘探与开发, 31(2): 35–37. |

| [] | 张敏, 黄光辉, 赵红静, 胡国艺. 2007. 塔里木盆地海相混源油定量识别模式及其意义. 石油天然气学报, 29(4): 34–39. |

| [] | 张敏, 张俊, 张春明. 1999. 塔里木盆地原油轻烃地球化学特征. 地球化学, 28(2): 191–196. |

| [] | 张水昌, 梁狄刚, 张宝民, 王飞宇, 边立曾, 赵孟军. 2004. 塔里木盆地海相油气的生成. 北京: 石油工业出版社: 123-130. |

| [] | 张水昌, 赵文智, 王飞宇, 陈建平, 肖中尧, 钟宁宁, 宋孚庆. 2004. 塔里木盆地东部地区古生界原油裂解气成藏历史分析:以英南2气藏为例. 天然气地球科学, 15(5): 441–451. |

| [] | 张文正, 裴戈, 关德师, 程坤芳. 1993. 中国几个盆地原油轻烃单体和正构烷烃系列分子碳同位素研究. 地质论评, 39(1): 79–87. |

| [] | 朱扬明, 苏爱国, 梁狄刚, 程克明. 2003. 柴达木盆地北缘南八仙油气藏的蒸发分馏作用. 石油学报, 24(4): 31–35. DOI:10.7623/syxb200304007 |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36