白云岩的成因及白云化模式的建立是经久不衰的科学问题(Warren,2000;Machel,2004),特别是深层-超深层环境下白云化模式,以及早期形成白云岩的成岩后生变化是研究的难点。尽管目前关于白云岩的成因仍充满争议,但较为统一的认识是大部分古老的块状白云岩为流体交代成岩作用的产物(张学丰等,2008;赫云兰等,2010)。在白云岩成因及其后期成岩作用方面同位素地球化学及元素地球化学是主要分析方法(赵俊兴等,2005;刘德良,2006)。稀土元素作为地质流体迁移-富集过程的重要示踪剂,已被广泛地应用在矿床学领域(祝朝辉等,2009;杨成富等,2012;闫国强等,2015)。随着研究的深入发现稀土元素在白云岩中的富集与迁移可以对白云化流体信息的厘定提供重要证据(陈琳莹等,2012;Wang et al., 2014)。近十年来,在利用稀土元素分析研究沉积环境及白云岩化流体性质方面取得了一系列显著进展,吴仕强等(2009)较早的对塔里木寒武系-奥陶系白云岩稀土元素特征进行了研究,识别出了4类白云岩及2种主要的后期成岩作用;韩银学等(2009)对塔里木的研究显示基质白云岩形成时期较早并且受热流体改造程度有限。塔里木盆地寒武系-中下奥陶统发育有厚层白云岩,目前塔里木盆地下古生界白云岩成因研究主要集中在塔中、塔北2个成熟探区的寒武系及下奥陶统蓬莱坝组(陈永权和周新源,2009;黄擎宇等,2016),而古城地区研究相对薄弱。本文基于古城地区中下奥陶统白云岩的岩石学研究基础,通过稀土元素地球化学特征来试图厘定白云岩化流体的成分及来源,以期丰富古城地区下古生界深层白云岩的研究资料。

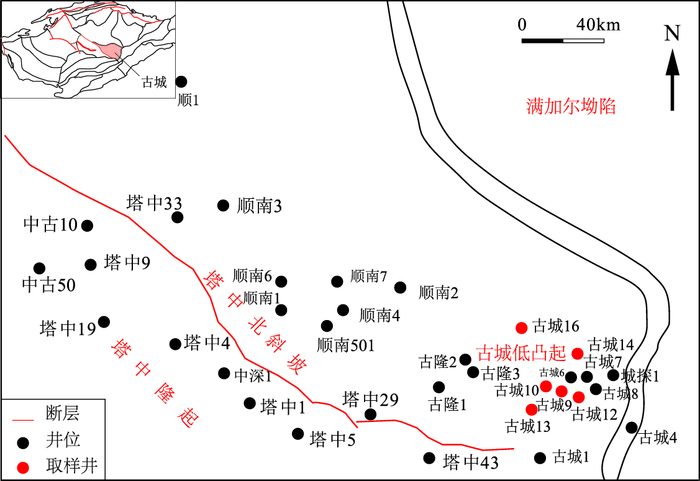

1 地质背景塔里木盆地是中国最大的内陆盆地,盆地内部发育有“三隆四坳” 7个一级构造单元。古城地区位于塔里木盆地中央隆起带古城低凸起之上,东部与塔东隆起相邻,西南部与塔中一号断裂带和塔中隆起相邻,北部与满西低凸起相邻(图 1)。古城低凸起是一个长期的继承性发育的古隆起,是整个塔中隆起带东段的一个二级构造单元,与塔中隆起具有相同的演化史(金仙梅等,2013)。古城低凸起的现今构造形态为一个向西北倾斜的下古生界大型的宽缓的鼻状构造。构造雏形形成于加里东早期,海西期后整体构造活动逐渐趋于稳定(厉玉乐等,2014)。与塔中及塔北地区地层特点不同,古城地区奥陶系地层基本完整发育,中下奥陶统之间没有明显角度不整合。中下奥陶统以碳酸盐岩为主,其中蓬莱坝组以白云岩为主,鹰山组下段为白云质灰岩或灰质白云岩,鹰山组上段和一间房组为灰岩,上奥陶统却尔却克组过渡为海相深水泥岩。古城地区钻井集中在靠近西部台缘带一侧,中下奥陶统平均埋深在6000~7000 m之间,沉积相带主要为局限台地、开阔台地相以及台地边缘相,微相主要为台缘浅滩、台内浅滩以及滩间洼地(师江波,2016)。

|

图 1 塔里木盆地构造单元划分及研究区井位图 Figure 1 Tectonic division of the Tarim Basin and the location of wells in the study area |

本文研究的样品来自古城地区的古城14、古城13、古城12、古城9、古城16、古城10六口井的蓬莱坝组与鹰山组岩心。共采集六口井白云岩样品110块,用于磨制显微薄片用于岩性观察,并在其中挑选了6口井白云岩样品65块,古城14井泥晶灰岩样品2块,古城10、古城12、古城14和古城13井白云石充填物共计4块。在进行稀土元素分析测试前首先通过薄片观察对样品进行挑选,为保证分析的准确性,使用微钻对不同类型的基质白云岩及充填物的新鲜面进行了分别取样,再用玛瑙研钵进一步研磨至200目。稀土元素分析测试在核工业北京地质研究院完成,分析仪器为PerkinElmer ICP-MS等离子体质谱分析仪。

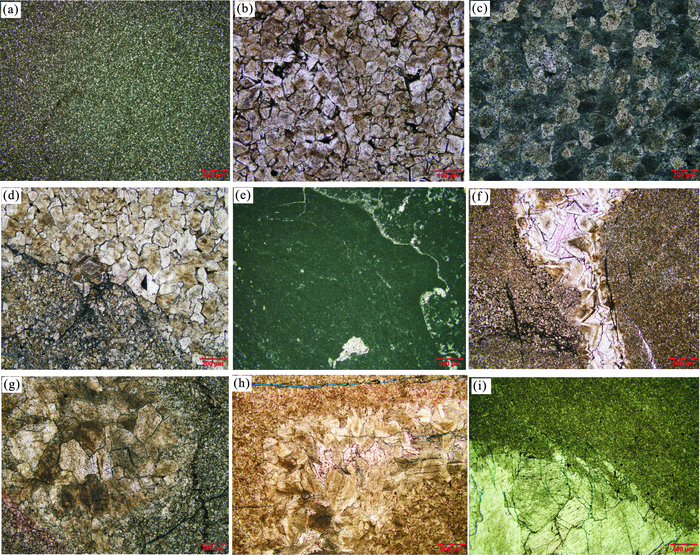

3 观测与分析结果 3.1 白云岩岩石学特征粉晶白云岩:这类白云岩在岩心中主要出现在古城14井、古城10井蓬莱坝组以及古城13井鹰山组四段。岩心特征为发育有近水平的纹层结构,基质为浅灰-深灰色,纹层为灰黑色宽度为0.1~3.0 mm,岩性致密。镜下观察发现基质白云石晶体大小以粉晶为主(0.01~0.05 mm),晶体多为他形,表面污浊,晶面平直,原始结构无法辨认,晶体周围被泥质或有机质包裹(图 2a)。

|

(a)粉晶白云岩,古城13井鹰四段,20倍单偏光;(b)半自形粉细晶白云岩,古城16井鹰三段,100倍单偏光;(c)细中晶他形白云岩,古城14井鹰三段,50倍单偏光;(d)半自形-自形细晶白云石与他形中晶白云石组成不等粒白云岩,古城16井鹰三段,50倍单偏光;(e)泥晶灰岩,古城14井鹰三段,20倍单偏光;(f)裂缝当中充填有环带结构刃状白云石,古城16井鹰三段,20倍单偏光;(g)中晶直面白云石充填物,古城13井鹰三段,50倍单偏光;(h)具有环带状结构的鞍形白云石充填,古城13井鹰三段,20倍单偏光;(i)粗-巨晶白云石充填,古城16井蓬莱坝组,20倍单偏光 图 2 古城地区中下奥陶统碳酸盐岩岩相特征 Figure 2 Petrography of the middle-lower Ordovician carbonate rocks in the Gucheng area |

粉细晶白云岩:该类型白云岩是工区内岩心薄片中最为常见的类型,发育在古城10井、古城16井及古城13井鹰三段中。部分样品岩心上的中观结构与粉晶白云岩类似,可见水平状纹层结构或呈不发育纹层结构的致密块状。镜下可见基质白云石晶体以细晶为主(0.05~0.25 mm,集中在0.05~0.15 mm),并夹杂粉晶白云石(图 2b),晶体多为半自形-自形,表面污浊,平直晶面,具有雾心亮边结构,可见疑似圆形的颗粒幻影结构。在晶体自形程度高的细晶白云岩中发育有开启或被充填的晶间孔,孔隙多被泥质或沥青充填。

细中晶白云岩:该类白云岩在古城14、古城10、古城12和古城13井蓬莱坝组-鹰山组岩心中均有发现。岩心中可见典型的“砂糖状”白云石,颜色为浅灰-深灰色,常伴有“斑杂状”结构,发于开启或充填的针状溶孔。晶体大小方面中晶与细晶比例大致相当,中晶白云石的大小在0.25~0.3 mm。晶体结构为半自形-他形,晶面弯曲污浊,呈嵌晶接触(图 2c、2d)。细中晶白云岩当中的非组构选择性溶蚀孔洞最为发育,大多被硅质充填。

裂缝孔洞当中的白云石充填物:在岩心观察及井壁取心观察时,发现大量中下奥陶统白云岩中的裂缝及孔洞被充填。镜下观察发现充填物为白云石、方解石以及硅质岩,其中白云石充填物根据晶体的形态特征可以划分为3类:① 中晶直面半自形-自形白云石,晶体表面污浊,正交镜下均匀消光(图 2g);② 中-粗晶曲面鞍状白云石充填物,单偏光下晶体呈刃状以及鞍状,表面污浊含有大量包裹体,并可以观察到有明暗相间的环带状结构(图 2f、2 h),正交镜下可以看到明显的不均匀的波状消光;③ 粗-巨晶白云石,完全充填孔洞,正交镜下具明显的波状消光特征,内部包裹体较少,晶体明亮(图 2i)。

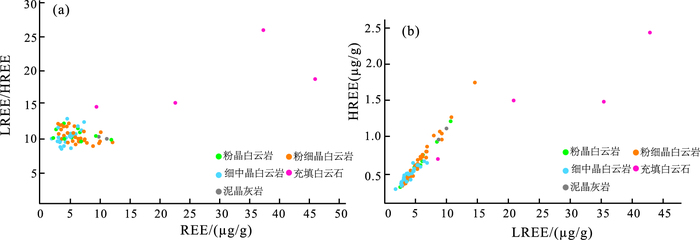

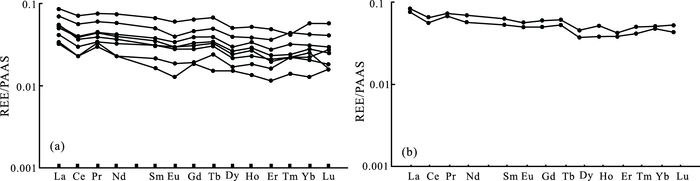

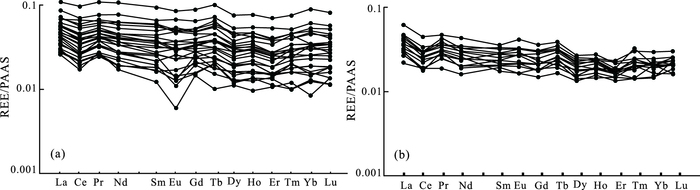

3.2 稀土元素总量(ΣREE)基质白云石:基质白云岩样品的ΣREE为1.9~16.0 μg/g,均值为5.5 μg/g(表 1,图 3)。其中,粉晶白云石的ΣREE为2.6~11.6 μg/g,均值为6.17 μg/g;粉细晶白云石的ΣREE为2.9~16 μg/g,均值为6.3 μg/g;细-中晶白云石的ΣREE为1.9~7.1 μg/g,均值为4.2 μg/g(图 3)。基质白云石的稀土元素含量均较低,表明在原始沉积环境以及后期的云化过程当中都未受到强烈的陆源物质的影响。粉晶白云岩与粉细晶白云岩二者在稀土元素总量上差异较小,而中细晶白云石当中的稀土元素则显著贫化低于粉晶及粉细晶白云石

|

|

表 1 古城地区中下奥陶统碳酸盐岩REE分析结果 Table 1 REE concentrations and related parameters of middle-lower Ordovician carbonate rocks in the Gucheng area |

|

图 3 古城地区中下奥陶统白云岩LREE/HREE-REE与HREE-LREE相关图 Figure 3 Total REE vs. LREE/HREE-REE and HREE vs. LREE plots of middle-lower Ordovician carbonate rocks, Gucheng area |

充填白云石:孔洞及裂缝当中的白云石充填物的ΣREE分布在9.21~44.93 μg/g,均值为28.15 μg/g(表 1,图 3)。充填白云石的稀土元素显著高于基质白云石,表明二者的成岩流体性质不同。

泥晶灰岩:两块泥晶灰岩样品的ΣREE分别为10.8 μg/g与9.4 μg/g(表 1,图 3),其稀土元素含量高于基质白云岩、但低于充填白云石。

3.3 ΣLREE/ΣHREE基质白云石:基质白云石的LREE含量为1.7~14.4 μg/g,均值为5.0 μg/g;HREE含量为0.18~1.6 μg/g(均值为0.5 μg/g),LREE/HREE值为8.07~12.5(均值为10,表 1,图 3)。其中,粉晶白云岩的LREE含量为2.4~10.5 μg/g(均值为5.6 μg/g),HREE含量为0.22~1.1 μg/g(均值为0.6 μg/g),LREE/HREE值为10.2;粉细晶白云岩的LREE含量为2.7~14.4 μg/g(均值为5.7 μg/g),HREE含量为0.2~1.4 μg/g(均值为0.6 μg/g),LREE/HREE均值为10;细中晶白云岩的LREE含量为1.7~6.6 μg/g,均值为3.8,HREE含量为0.2~0.6 μg/g(均值为0.3 μg/g),LREE/HREE均值为9.9。

充填白云石:充填白云石的LREE含量为8.61~42.6 μg/g(均值为26.73 μg/g),HREE为0.61~2.33 μg/g,LREE/HREE值为14.23~25.52(均值为18.20,表 1,图 3)。

泥晶灰岩:两块泥晶灰岩样品的LREE分别为9.8 μg/g与8.54 μg/g,HREE分别为1.02 μg/g与0.87 μg/g,LREE/HREE值分别为9.63与9.87(表 1,图 3)。

古城地区中下奥陶统的所有样品均表现出了轻稀土元素富集,重稀土元素亏损的特征,其中不同类型基质白云岩以及泥晶灰岩的LREE/HREE值均在10左右,表现为轻稀土略富集型,而充填白云石的则表现出显著的重稀土元素亏损。

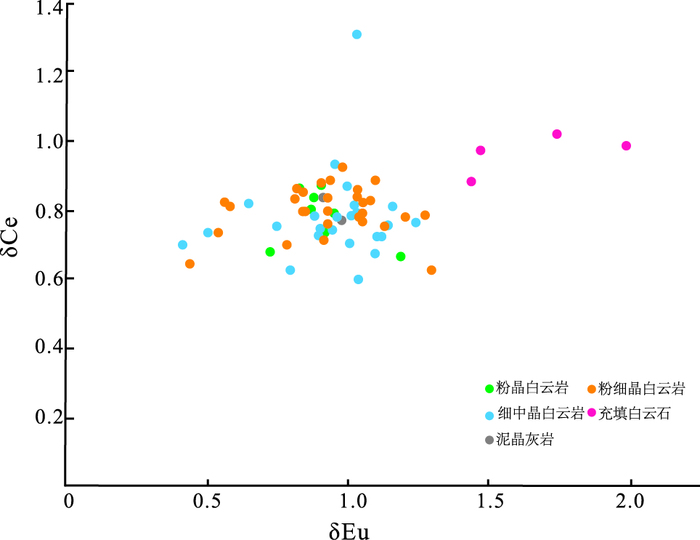

3.4 δCe与δEu基质白云石:基质白云石的δCe分布在0.6~1.31,均值为0.79;δEu分布在0.42~1.30之间,均值为0.95。其中,粉晶白云石的δCe为0.66~0.87(均值为0.78),δEu为0.73~1.19(均值为0.92);粉细晶白云石的δCe为0.63~0.99(均值为0.81),δEu为0.44~1.3(均值为0.93);细-中晶白云石的δCe为0.6~1.31(均值为0.78),δEu为0.42~1.24(均值为0.95,表 1,图 4)。

|

图 4 古城地区中下奥陶统碳酸盐岩δCe-δEu相关图 Figure 4 Relationship of δCe and δEu of middle-lower Ordovician carbonate rocks, Gucheng area |

总体上基质白云石的Ce负异常明显,表现为弱-中等程度亏损,仅有一块细中晶白云石样品表现为Ce正异常。Eu的异常变化区间的幅度较大,粉晶白云石样品基本均表现为Eu轻微亏损。粉细晶白云石当中有38%的样品表现为Eu正异常,细中晶白云石当中有48%的细中晶白云石表现出Eu正异常。

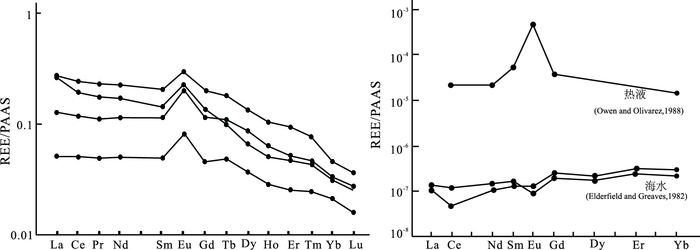

充填白云石:充填白云石的δCe为0.88~1.02,均值为0.97,δEu为1.43~1.99,均值为1.66。充填白云石的Ce表现为轻微亏损,所有样品Eu则表现为显著的正异常。

泥晶灰岩:泥晶灰岩的δCe分别为0.83与0.77,δEu分别为0.91及0.98。泥晶灰岩Ce表现出轻弱负异常,Eu则无明显异常(表 1,图 4)。

4 讨论 4.1 陆源沉积物影响碳酸盐岩本身稀土含量较低,容易受陆缘碎屑物质、深层热液及风化淋虑作用的影响,导致稀土元素特征的改造。因此须对测试结果进行有效性分析。胡文瑄等(2010)指出纯白云石的稀土元素含量一般在几到二十几μg/g,而当含量大于30 μg/g时,表明样品已受到了较为强烈的蚀变作用影响而丧失了有效性(胡文瑄等,2010)。古城地区中下奥陶统基质白云岩的稀土元素含量为1.9~16.0 μg/g,均值为5.5 μg/g,表明其原始性较好。韩银学等(2009)还根据某些微量元素(Sc、Th、Hf、Zr)的测试结果对样品有效性进行了讨论,他们认为这些测试结果显示古城地区中下奥陶统白云岩的Sc最大值为1.5 μg/g(均值为0.48 μg/g),Th最大值为1.28 μg/g(均值为0.34 μg/g),Hf最大值为0.25 μg/g(均值为0.05 μg/g),Zr最大值为9.81 μg/g(均值为2.00 μg/g),4种微量元素含量均显著低于上地壳的含量(Sc=14.9 μg/g,Th=2.3 μg/g,Hf=5.8 μg/g,Zr=240 μg/g,Taylor and Mclennan, 1985),反映样品受陆缘碎屑以及深部岩浆热液干扰程度较低。而充填白云石并非沉积成因,因此不讨论其与陆源碎屑物之间关系。

4.2 基质白云岩云化流体来源碳酸盐岩中的稀土元素含量及分配特征是由原始沉积环境及后期成岩作用二者叠加形成的。与泥晶灰岩对比,基质白云石ΣREE较低,表明云化过程中发生了稀土元素的贫化,也说明古城地区中下奥陶统基质白云岩的云化过程是一个交代成岩过程而并非直接从海水中直接沉淀而成。陈德潜和陈刚(1990)的研究也表明,高盐度的卤水在流经宿主灰岩的过程中会造成稀土元素的活化迁移,从而造成白云石中的稀土元素贫化。泥晶灰岩样品与基质白云石样品之间虽然存在着稀土元素总量的差异,但总体分配模式表现较为平坦(图 5、6),与现代海水标准化后的分配模式(Elderfield and Greaves, 1982)相似(图 7b),但并不具有典型现代海水的LREE亏损HREE富集的特征。胡忠贵等(2009)认为,碳酸盐岩在成岩过程当表现为LREE优先富集,并且在云化过程当中HREE迁移能力强于LREE,造成了岩石当中的LREE显著高于HREE。泥晶灰岩与泥质白云岩的δCe均值非常接近,并且与全新世古海水的δCe相接近,均表现出了显著的Ce负异常,表明了古城地区中下奥陶统基质白云岩对于原始灰岩在稀土元素上具有显著的继承性。La也具有与海水一致的显著正异常特征,因此推测基质白云石的原始宿主灰岩以及后期的云化流体均以浅表层富氧的孔隙间残留海水为主。

|

图 5 粉晶白云岩(a)和泥晶灰岩(b)稀土元素分配模式 Figure 5 PAAS-normalized REE patterns of silty dolomites(a), and of micrites(b) |

|

图 6 粉细晶白云岩(a)和细中晶白云岩REE分配模式(b) Figure 6 PAAS-normalized REE patterns of silty-fine dolomites(a), and of fine-medium dolomites(b) |

|

图 7 充填白云石(a)、海水及热液流体的REE配分模式(b) Figure 7 PAAS-normalized REE patterns of filling dolomites(a), and seawater and hydrothermal fluids(b) |

粉细晶白云岩、细中晶白云岩虽然在稀土元素分配模式上与泥晶灰岩和粉晶白云石相一致,但部分样品表现出了Eu正异常(图 7),其中在细中晶白云岩中表现更为显著。Eu通常在正常环境的流体当中均表现为负异常,只有在高温还原条件下才能由+3价还原为+2价,而+2价的Eu与Ca2+具有相似的离子半径,所以能够快速进入晶格当中造成Eu正异常(Sverjensky,1984)。白云石中的Eu正异常往往与深部热液成岩作用有关,岩石学特征研究发现,部分细晶白云石及中晶白云石的晶面出现了弯曲(图 2c、2d),表明成岩温度高出了白云石自形生长的温度。岩心及薄片观察均可发现,古城地区中下奥陶统有显著的硅化作用,并形成了自形程度较好的石英颗粒。古城地区在晚古生代-中生代发生了多期的盆地规模的热活动(陈汉林等,1997;李慧莉等,2005),因此推断在中-深埋藏环境下有热流体参与到了白云岩的形成过程当中。但从岩心及镜下的白云石晶体的产状来看,古城地区中下奥陶统的白云岩与典型的热液白云岩具有显著的区别,由于云化过程需要极高的水/岩比,因此典型热液白云化作用往往伴有高压流体作用造成的高度的角砾化或斑马构造,以及大量热液矿物的沉淀,形成晶体粗大的鞍状白云石,并且存在残余灰岩(陈代钊,2008),而这些特征在古城地区中下奥陶统白云岩中均不存在。中下奥陶统白云岩在镜下可以观察到晶面弯曲的细晶及中晶白云石分布在半自形-自形的粉细晶白云石中(图 2d),因此,推断异形细晶与中晶白云石的形成是热流体对早先形成的白云石改造重结晶形成的,而并不是由富镁离子热液流体直接交代灰岩而形成。

4.3 白云石充填物流体来源充填白云石具有明显的晶面弯曲、晶体粗大及正交镜下波状消光的特征,表明其结晶环境温度高于基质白云石。明显的ΣREE富集以及ΣLREE富集的显著右倾分配模式分配模式与热液流体REE分配模式(Owen and Olivarez, 1988)相似(图 7)。通过微量元素及稀土元素进一步厘定热液流体性质,与岩浆活动的有关的热卤水会表现出显著的富地壳元素的特征,但充填白云石当中的Sc、Th、Hf、Zr地壳元素含量显著低于地壳含量(表 1),因此认为富镁离子热液并非来自地壳深部的岩浆水。排除深部地壳热液流体后,推测充填白云石流体可能来自于深部寒武系卤水或是经过围岩溶解后重结晶充填而形成。但充填白云石的稀土元素完全不具备基质白云岩的La正异常以及Ce负异常特征,并且围岩溶解后再次结晶会伴随有REE的迁出,造成充填物当中的ΣREE显著降低,而白云石充填物的ΣREE显著高于围岩,因此,其成因应当与围岩溶解重结晶无关。塔里木盆地中寒武统发育有厚层膏盐岩(余一欣等,2011),推测白云石充填物的流体来源为中下寒武统地层热卤水,在断裂沟通作用下向上部运移后充填了溶蚀孔洞,这与王坤等(2016)对古城地区上寒武统白云石充填物的研究相一致。

5 结论(1) 古城地区中下奥陶统基质白云岩类型包括粉晶白云岩,粉细晶白云岩,细中晶白云岩,充填白云石类型主要为中-巨晶他形白云石。

(2) 基质白云岩样品ΣREE较低,具有与泥晶灰岩类似的稀土分配模式,均保留了大部分的海水稀土元素分配特征,表明基质白云岩的云化流体以孔隙间残留海水为主;部分的粉细晶白云岩及细中晶白云岩具有Eu正异常特征,且晶面出现弯曲变形,表明在埋藏过程当中受到了热液作用的改造发生了部分重结晶作用,重结晶作用引起了稀土元素的流失,使得细中晶白云岩的ΣREE显著低于其他两类白云岩,但未能造成稀土元素分配模式的明显改变表明热液作用强度和影响范围较小。

(3) 充填白云石在镜下表现出显著的热液成因特征,具有较高的ΣREE以及LREE/HREE值,且Eu显著正异常,表明其流体来源即云化流体应为深部热卤水。

| [] | Elderfield H, Greaves M J. 1982. The rare earth elements in seawater. Nature, 296(5854): 214–219. DOI:10.1038/296214a0 |

| [] | Machel H G. 2004. Concepts and models of dolomitization:A critical reappraisal. Geological Society, London, Special Publications, 235(1): 7–63. DOI:10.1144/GSL.SP.2004.235.01.02 |

| [] | Owen R M, Olivarez A M. 1988. Geochemistry of rare earth elements in pacific hydrothermal sediments. Marine Chemistry, 25(2): 183–196. DOI:10.1016/0304-4203(88)90063-1 |

| [] | Sverjensky D A. 1984. Europium redox equilibria in aqueous solution. Earth and Planetary Science Letters, 67(1): 70–78. DOI:10.1016/0012-821X(84)90039-6 |

| [] | Taylor S R, McLennan S M. 1985. The Continental Crust:Its Composition and Evolution. Oxford: Blackwell Scientific Publications. |

| [] | Wang L C, Hu W X, Wang X L, Cao J, Chen Q. 2014. Seawater normalized REE patterns of dolomites in Geshan and Panlongdong sections, China:Implications for tracing dolomitization and diagenetic fluids. Marine and Petroleum Geology, 56: 63–73. DOI:10.1016/j.marpetgeo.2014.02.018 |

| [] | Warren J. 2000. Dolomite:Occurrence, evolution and economically important associations. Earth-Science Reviews, 52(1-3): 1–81. DOI:10.1016/S0012-8252(00)00022-2 |

| [] | 陈德潜, 陈刚. 1990. 实用稀土元素地球化学. 北京: 冶金工业出版社. |

| [] | 陈代钊. 2008. 构造-热液白云岩化作用与白云岩储集层. 石油与天然气地质, 29(5): 614–622. DOI:10.11743/ogg20080510 |

| [] | 陈汉林, 杨树锋, 董传万, 竺国强, 贾承造, 魏国齐, 汪振国. 1997. 塔里木盆地地质热事件研究. 科学通报, 42(10): 1096–1099. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.1997.10.021 |

| [] | 陈琳莹, 李崇瑛, 陈多福. 2012. 碳酸盐岩中碳酸盐矿物稀土元素分析方法进展. 矿物岩石地球化学通报, 31(2): 177–183. |

| [] | 陈永权, 周新源. 2009. 塔里木盆地中寒武统-下奥陶统泥晶灰岩地球化学与古海洋学. 海洋地质与第四纪地质, 29(1): 47–52. |

| [] | 韩银学, 李忠, 韩登林, 彭守涛, 刘嘉庆. 2009. 塔里木盆地塔北东部下奥陶统基质白云岩的稀土元素特征及其成因. 岩石学报, 25(10): 2405–2416. |

| [] | 赫云兰, 刘波, 秦善. 2010. 白云石化机理与白云岩成因问题研究. 北京大学学报(自然科学版), 46(6): 1010–1020. |

| [] | 胡文瑄, 陈琪, 王小林, 曹剑. 2010. 白云岩储集层形成演化过程中不同流体作用的稀土元素判别模式. 石油与天然气地质, 31(6): 810–818. DOI:10.11743/ogg20100614 |

| [] | 胡忠贵, 郑荣才, 胡九珍, 文华过, 李瑜, 文其兵, 徐发波. 2009. 川东-渝北地区黄龙组白云岩储集层稀土元素地球化学特征. 地质学报, 83(6): 782–790. |

| [] | 黄擎宇, 刘伟, 张艳秋, 石书缘, 王坤. 2016. 塔里木盆地中央隆起区上寒武统-下奥陶统白云岩地球化学特征及白云石化流体演化规律. 古地理学报, 18(4): 661–676. DOI:10.7605/gdlxb.2016.04.049 |

| [] | 金仙梅, 曹自成, 陈建华. 2013. 塔里木盆地古城墟隆起构造演化及其勘探方向. 新疆石油地质, 34(4): 418–420. |

| [] | 李慧莉, 邱楠生, 金之钧, 何治亮. 2005. 塔里木盆地的热史. 石油与天然气地质, 26(5): 613–617. DOI:10.11743/ogg20050509 |

| [] | 厉玉乐, 王显东, 孙效东. 2014. 古城低凸起构造演化及有利勘探方向. 大庆石油地质与开发, 33(5): 97–102. |

| [] | 刘德良, 孙先如, 李振生, 唐南安, 谈迎, 刘波. 2006. 鄂尔多斯盆地奥陶系白云岩碳氧同位素分析. 石油实验地质, 28(2): 155–161. DOI:10.11781/sysydz200602155 |

| [] | 师江波. 2016. 塔里木盆地东部古城地区奥陶系碳酸盐岩微相特征和沉积环境. 西北地质, 49(1): 61–68. |

| [] | 王坤, 胡素云, 胡再元, 刘伟, 黄擎宇, 石书缘, 马奎, 李梅. 2016. 塔里木盆地古城地区寒武系热液作用及其对储集层发育的影响. 石油学报, 37(4): 439–453. DOI:10.7623/syxb201604003 |

| [] | 吴仕强, 朱井泉, 胡文瑄, 张军涛, 王小林, 苏永斌. 2009. 塔里木盆地寒武系-奥陶系白云岩稀土元素特征及其成因意义. 现代地质, 23(4): 638–647. |

| [] | 闫国强, 丁俊, 黄勇, 李光明, 王欣欣, 戴婕, 白景国. 2015. 西藏努日铜钼钨矿床辉钼矿微量元素、稀土元素地球化学特征:对矿床成矿流体性质的约束. 矿物岩石地球化学通报, 34(3): 564–570. |

| [] | 杨成富, 刘建中, 陈睿, 王泽鹏, 闫宝文, 夏勇, 莫荣思. 2012. 贵州水银洞金矿构造蚀变体稀土元素地球化学特征. 矿物岩石地球化学通报, 31(4): 404–413. |

| [] | 余一欣, 黄太柱, 汤良杰, 陈绪云. 2011. 塔里木盆地塔中隆起盐相关断裂发育特征. 地质学报, 85(2): 179–184. |

| [] | 张学丰, 胡文瑄, 张军涛, 王小林, 谢小敏. 2008. 塔里木盆地下奥陶统白云岩化流体来源的地球化学分析. 地学前缘, 15(2): 80–89. |

| [] | 赵俊兴, 陈洪德, 张锦泉, 刘小丽, 付锁堂. 2005. 鄂尔多斯盆地中部马五段白云岩成因机理研究. 石油学报, 26(5): 38–41, 47. DOI:10.7623/syxb200505008 |

| [] | 祝朝辉, 刘淑霞, 张乾, 邵树勋, 谷德敏. 2009. 云南白牛厂银多金属矿床成矿作用特征的稀土元素地球化学约束. 矿物岩石地球化学通报, 28(4): 365–376. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36