山东沂南金矿是1957年建矿的一个老矿山,经过近60年的开采已步入危机矿山行列(高玉杰等,2010),沂南金矿由相距6 km的铜井和金场2个矿区组成,它们分别产于金场岩体和铜井岩体上拱穹窿构造中,矿体呈缓倾斜层状、似层状受穹窿翼部近接触带的层间构造薄弱带控制。本区以往工作认为层状矿体形成的原生晕异常易被屏蔽,难以到达地表,故不适合用化探方法找矿。笔者通过对矿区构造地质调查和成矿构造分析认为,矿区位于区域性大断裂-沂沭断裂带附近,层间构造带主要作为容矿构造,其并不利于矿液的远程运移,因此,陡倾斜断裂必然起了导矿作用。况且随着远离岩体接触带,层间滑动构造相对减弱,陡倾斜断裂裂隙则成为有利的容矿构造。基于这一思路和作者多年来矿山找矿研究的经验(钱建平, 1999, 2009;钱建平等, 2010, 2011),本次工作应用构造地球化学方法在矿区开展找矿研究。

1 矿区地质特征 1.1 矿区地层和岩浆岩矿区主要出露下古生界寒武系、奥陶系,新元古界土门群佟家庄组,新太古界泰山岩群雁翎关组。矿区东南角尚有零星的石炭系和白垩系分布。寒武系(€)主要为一套页岩、薄层灰岩、泥灰岩和白云岩及互层,受矽卡岩化后常形成条带状矽卡岩;奥陶系(O)主要为白云岩、灰岩;新元古界土门群佟家庄组(Ztt)主要为砂岩、页岩夹泥灰岩,与寒武系呈整合接触;新太古界泰山岩群雁翎关组(Ar3y)主要为斜长角闪岩、角闪变粒岩、花岗片麻岩等,与上覆地层呈不整合接触。其中寒武系和新元古界是矿区金铜的主要赋矿层位。

矿区岩浆岩主要有金场岩体、铜井岩体和银山庄岩体等。金场岩体为一由二长花岗岩、二长花岗斑岩、花岗斑岩和闪长玢岩组成的杂岩体。铜井岩体为一由石英闪长岩、闪长玢岩组成的杂岩体。银山庄岩体为角闪闪长玢岩。3个岩体形成时代均为燕山期。根据同位素定年资料和岩体穿插关系亦表明,总体上由早到晚,依次为闪长岩、闪长玢岩→二长花岗岩→二长花岗斑岩、花岗斑岩。

1.2 矿区构造依其成因可将矿区构造划分为矿区断裂构造和岩体侵位构造两套构造系统。

1.2.1 矿区断裂构造矿区位于沂沭断裂带西侧,矿区构造亦以断裂为主,在矿区内表现最醒目的是一系列不同规模和走向的断裂带,依走向可分北西-北西西向、北北东向、近东西向、近南北向4组,但以北西-北西西向、北北东向为主。

北北东向断裂规模大、延伸远、活动时间长,并且构造性质复杂。其走向10°~40°,倾向以北西为主,倾角62°~80°,属沂沭断裂带同序次断裂。其中鄌郚-葛沟断裂(亦呈燕子湖断裂)为沂沭断裂带最西侧的一条主干断裂。该组断裂带内发育大量的构造角砾岩、碎裂岩、劈理、揉皱和构造透镜体,断层面上具近水平擦痕及阶步。该组断裂具多期活动性质,其早期为左行平移压剪性断层;晚期为右行平移张剪性断层,表现在矿区内金场二长花岗岩体为冶官墓二长花岗斑岩脉沿北东向断裂侵入。

北西-北西西向断裂规模亦较大,走向300°~345°,倾向多为南西,倾角65°~85°,矿区内有马牧池-金场断裂、马家窝-铜井断裂,马牧池-金场断裂为本区规模最大的北西向断裂。二者具多期活动性质,断裂带内可见大小不一角砾为石英脉胶结,劈理等,早期为右行平移张剪性断层,晚期为左行平移压剪性断层,将金场二长花岗岩体错断。一系列北西-北西西向断裂沿走向终止于沂沭断裂带,二者构成特征的“入字型”构造(图 1)。其交汇部位分别控制了金场岩体和铜井岩体及相关矿床的产出。

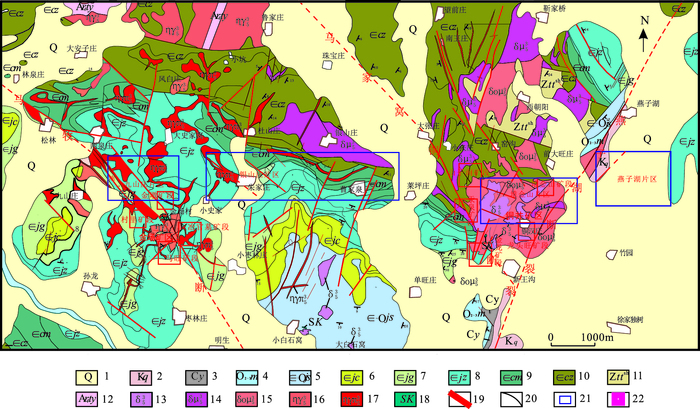

|

1-第四系;2-白垩系青山群;3-石炭系月门沟群;4-奥陶系马家沟组;5-寒武-奥陶系九龙群三山子组;6-寒武系九龙群炒米店组;7-寒武系九龙群崮山组;8-寒武系九龙群张夏组;9-寒武系长清群馒头组;10-寒武系长清群朱砂洞组;11-新元古界土门群佟家庄组;12-新太古界泰山岩群雁翎关组;13-辉石闪长岩;14-角闪闪长玢岩;15-石英闪长玢岩;16-二长花岗岩;17-二长花岗斑岩;18-矽卡岩;19-实测推测断层;20-地质界线;21-构造地球化学测量片区范围;22-矿段范围 图 1 沂南金矿区地质图 Figure 1 Geological map of the Yinan gold ore field |

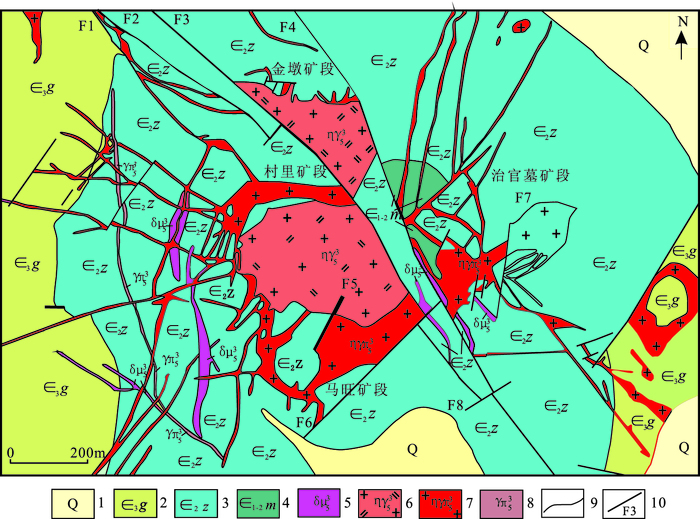

金场杂岩体为一岩颈、岩环、多层式岩床和放射状岩脉群共同组成的复式杂岩体,侵位于金场穹窿核部,中心为岩颈,岩性为斑状中细粒二长花岗岩;周边镶有二长花岗斑岩环;再向外为多层式闪长玢岩、花岗斑岩岩床及放射状岩脉群(图 2)。

|

1-第四系;2-上寒武统崮山组;3-中寒武统张夏组;4-下-中寒武统馒头组;5-闪长玢岩;6-二长花岗岩;7-花岗斑岩;8-角闪花岗斑岩;9-地质界线;10-断层及编号 图 2 金场矿区地质简图 Figure 2 Geological sketch of the Jinchang ore field |

铜井杂岩体呈岩株状侵位于铜井穹窿核部,岩体西部主要为石英闪长岩,东部主要为闪长玢岩,岩株四周亦发育多层状或舌状岩床。

上拱穹窿有金场穹窿和铜井穹窿。金场穹窿呈北西略长的椭圆状,中心为金场杂岩体,四周出露寒武系呈围斜外倾,倾角一般在8°~20°,近中心部位可达30°。铜井穹窿中心为铜井杂岩体,长轴走向近南北,盖层寒武系岩层呈围斜外倾,倾角15°~20°。在中心中酸性岩体上隆侵位的热动力作用下,地层发生横弯褶皱变形形成穹窿构造。作为穹窿构造的基本岩层组合-寒武系和上元古界弱粘结的页岩和薄层灰岩互层特点,有利于形成一系列层间剥离、层间滑动和层间断裂构造,为后期岩床、岩舌的强力侵位和层状金矿体定位提供了有利条件。

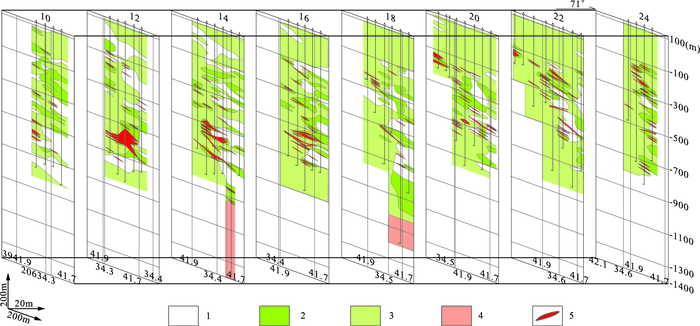

1.3 矿体特征沂南金矿可分为金场和铜井2个矿区,分别由冶官墓矿段、马旺矿段、金墩矿段和村里矿段,及山子涧矿段、汞泉矿段、金龙矿段、龙头旺矿段、堆金山矿段组成。各矿段矿体主要赋存于岩体边部接触带及其外侧围岩中的层间构造薄弱带(不整合面及滑脱带、层间滑动断裂、层间破碎带)以及顺层侵入的岩床内部及其下侧,在岩体外200~300 m范围内环绕岩体呈环状产出。矿体形态复杂,多呈似层状、扁豆状、透镜状、囊状或不规则状(图 3)。在岩体上方和岩体内部尚有部分脉状矿体产出。

|

1-砂岩、角岩、灰岩、大理岩;2-矽卡岩;3-闪长玢岩;4-花岗片麻岩;5-矿体 图 3 沂南矿区金龙东矿段10-24线联合勘探线剖面图 Figure 3 Combined exploration line(10-24) profiles of eastern Jinlong ore section |

矿石中金属矿物主要有自然金、黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、磁铁矿、镜铁矿等;非金属矿物有石榴子石、透辉石、绿帘石、绿泥石、石英、方解石等。矿石中主要有用组分有Au、Cu、Fe,并伴有Ag、S、Mo、Pb、Zn。矿石结构主要有自形和半自形粒状结构、交代结构及交代残余结构,矿石构造主要有块状、浸染状、条带状、脉状或网脉状构造。

矿床找矿标志主要有:构造裂隙破碎蚀变带;角岩化、大理岩化、矽卡岩化、绿泥石化、硅化、高岭土化、碳酸盐化、褐铁矿化;Cu、Au、Ag、As、Sb等地球化学异常。

多年来国内不少科研单位在沂南金矿开展过研究工作,认为该矿床为一典型的矽卡岩型矿床(徐庆国等,1982;郑子恒和罗根全,1996;杨现利,2001;董树义等,2010),局部可能存在有斑岩型金矿(徐庆国等,1982)。认为沂南金矿床金属成矿元素来源于花岗-绿岩带型结晶基底-泰山群雁翎关组,硫主要来源于深源岩浆,成矿流体主要为岩浆热液(邱检生等,1996;李科等,2009;刘丽,2009)。但以往的研究较少涉及矿区的成矿构造,亦从未开展过构造地球化学方面的找矿研究。

2 构造地球化学找矿 2.1 构造地球化学找矿区段的确定本次工作范围位于沂沭断裂带邻近及以西地区,重点是在岩体接触带内外和沂沭断裂带邻近的陡倾斜断裂找矿。在构造蚀变带填图和矿区地质资料分析的基础上,由西向东,布置了九山庄、银山庄、堆金山和燕子湖4个片区域开展构造地球化学找矿研究。其中九山庄片区、银山庄片区是基于地表的一系列北西向的构造蚀变带和激电异常;堆金山片区位于铜井杂岩体北部,前人提出区内可能存在斑岩金矿;燕子湖片区位于沂沭断裂带最西侧的主干断裂鄌郚-葛沟断裂(亦呈燕子湖断裂)附近,区内发育一系列北东向的构造蚀变带。

2.2 构造地球化学测量工作方法考虑到矿化蚀变带走向多呈北西西向,为便于操作,构造地球化学测量剖面方位南北向,剖面间距100 m,点距20~40 m,但构造地球化学测量工作不拘泥于传统化探原生晕的固定式网格,视具体情况加以调整。遇断裂构造岩、构造蚀变岩、矽卡岩、石英脉、硅化带、劈理裂隙带、破碎带及不同岩体界面结合处等加密取样,点距15~20 m;在无构造发育地带适当放宽样距,采集岩性控制样,点距30~40 m;为保证样品分布均匀和便于成图,地表浮土覆盖部位采用洛阳铲取样,尽可能达到半风化岩石。采用取样点附近多点组合成样(3~5个点)以防止偶然性因素影响。对多期活动的断裂,按不同活动期次的产物分别取样,并采集相应的岩石标本,便于以后室内岩矿研究。每个样重0.5 kg,全部样品送样研磨至200目。分析项目包括Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Sb、Hg、Mo、Mn、Co、Ni、Cr、V、Ti、Rb、Sr、Ba,共18种。所有样品送桂林矿产地质研究院分析,其中Au采用化学光谱法测试,分析误差9.8%;Ag采用发射光谱法测试,分析误差6.9%;As、Sb采用原子荧光光谱法,分析误差分别为6.8%,7.6%;Cu、Pb、Zn、Mn、Ti、V采用电感耦合等离子体发射光谱法测试,分析误差分别为5.1%,6.3%,6.7%,4.2%,3.8%,4.6%;Co、Ni、Mo采用电感耦合等离子体质谱法测试,分析误差分别为8.5%,6.8%,7.6%;Ba、Rb、Sr、Cr采用X射线荧光光谱法测试分析误差分别为3.7%,4.6%,5.6%,7.3%,Hg采用RG-1D型测汞仪测试,分析误差14.0。

2.3 构造地球化学测量成果及分析 2.3.1 构造地球化学异常参数计算对各元素的全部测试数据应用迭代法计算地球化学化学背景值和异常下限。即对大于均值4倍的特高值数据,用小于均值4倍的最大值替代,再求均值、方差、标准离差等参数;尔后同理,对大于均值4倍的特高值再以小于均值4倍的最大值替代,依次进行,直至数据最高值小于均值4倍为止。经过4次替代后,本次测量所有数据均小于等于数据均值的4倍,作出的元素含量直方图或对数直方图呈正态分布或者偏态分布。

异常下限值采用公式:T=C0+Kσ计算(其中,T为异常下限,C0为背景值,K为系数,σ为标准离差)。对于服从正态分布的数据,K值一般取1.65~2.0。因为岩石样品的地球化学数据一般近似服从真数或对数正态分布,甚至均呈偏态分布。因此,K值一般可以放宽至1~3。具体取值依以下原则进行调整:按小概率事件信度取值通常为α=5%(正态分布K=1.65),大于等于T的异常样品数目一般为样品总数5%左右。

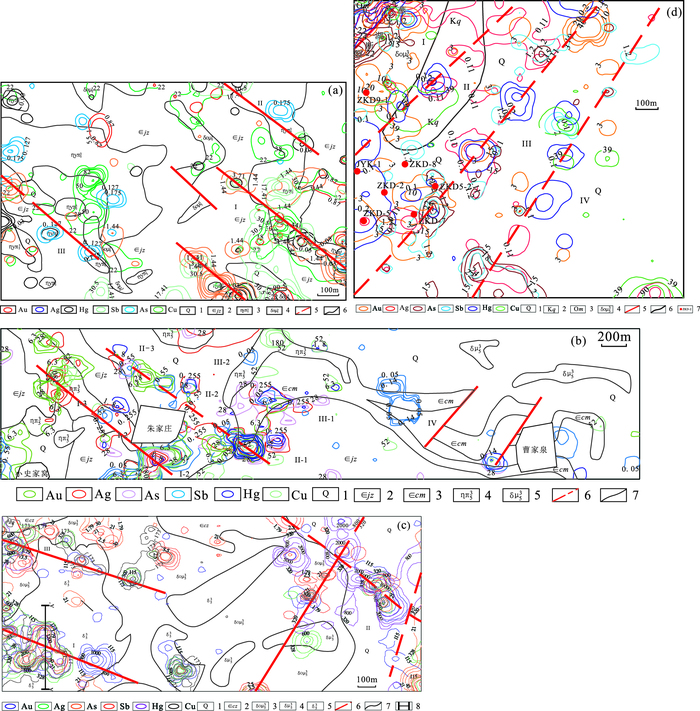

2.3.2 构造地球化学异常空间分布根据上述原则确定的异常下限圈定各片区的构造地球化学异常。在此基础上,结合区域和矿区断裂构造及和矿化蚀变带的产状特征共确定14个构造地球化学异常带。根据异常均值、强度、连续性和成矿元素的重叠性确定了5个一级异常带(图 4):即九山庄东Ⅰ号构造地球化学异常带(图 4a),银山庄南Ⅱ号构造地球化学异常带(图 4b),堆金山Ⅰ号、Ⅱ号构造地球化学异常带(图 4c),燕子湖Ⅰ号构造地球化学异常带(图 4d)。

|

(a)九山庄片区:1-第四系;2-寒武系九龙群张夏组;3-细粒花岗斑岩;4-石英闪长玢岩;5-实测推测断层;6-地层界线。(b)银山庄片区:1-第四系;2-寒武系九龙群张夏组;3-寒武系长清群馒头组;4-细粒二长花岗斑岩;5-角闪闪长玢岩;6-实测推测断层;7-地层界线。(c)堆金山片区:1-第四系;2-寒武系长清群朱砂洞组;3-石英闪长玢岩;4-角闪闪长玢岩;5-斑状中细粒辉石闪长岩;6-实测推测断层;7-地层界线;8-构造地球化学剖面。(d)燕子湖片区:1-第四系;2-白垩系青山群;3-奥陶系马家沟组;4-石英闪长玢岩;5-实测推测断层;6-地层界线;7-见矿钻孔 图 4 沂南金矿不同片区Au、Cu、Ag、As、Sb、Hg元素地球化学异常图 Figure 4 Au、Cu、Ag、As、Sb、Hg anomaly map of different working areas in the Yinan gold |

由图 4可见,矿区构造地球化学异常展布方向具有明显的规律性,以堆金山片区为界,在沂沭断裂带西侧的九山庄、银山庄、堆金山片区西侧构造地球化学异常均呈北西和北西西向,而邻近沂沭断裂带的堆金山片区东侧、燕子湖片区构造球化学异常则呈北北东向,与区域断裂构造方位完全一致(图 1)。构造地球化学异常的产出显然受区域性断裂及次级断裂带控制。并且各异常带成矿元素组合基本一致,显示不同片区矿化类型相似。

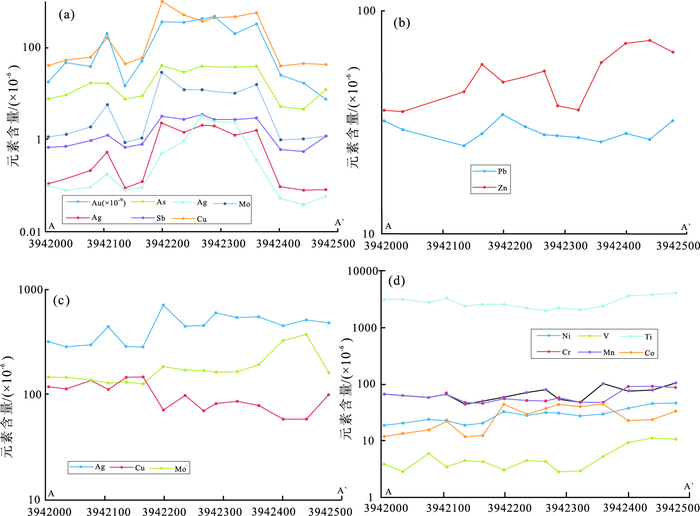

2.3.3 构造地球化学异常剖面特征为认识矿区构造地球化学异常的内部结构,对堆金山片区Ⅰ号异常带进行解剖。该异常带走向北西西,作南北向剖面元素含量曲线图(图 5)。由图 5可见,不同元素组合具有不同表现特征:亲硫成矿元素Au、Cu、Mo、Ag、As、Sb、Hg等在断裂带内相对富集,在断裂带中心出现峰值,向两侧渐次降低,其中尤以Au、Cu、As更为显著,表明这些元素是在成矿过程中由矿液带入的元素,可作为本区Au、Cu找矿指示元素组合;亲石、亲铁元素Rb、Ti、Cr、V等正好相反,在断裂带中心出现低谷,向两侧渐次升高,表明这些元素是在成矿过程中围岩遭受矿液蚀变后带出的元素;其他元素在成矿过程中变化规律不甚明显。

|

图 5 构造地球化学剖面元素含量曲线图 Figure 5 Variation of element contents of tectono-geochemical section |

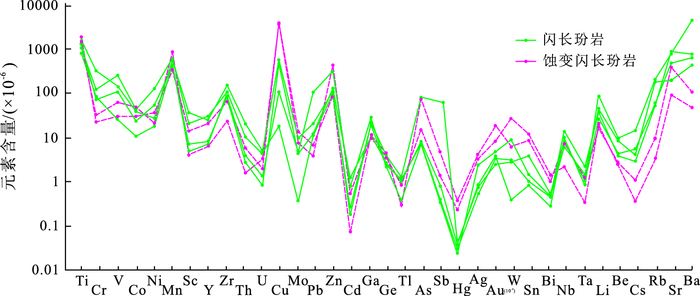

为了进一步考察岩石蚀变过程中元素的迁移规律,对蚀变带主要类型岩石分别取样分析可知,与闪长玢岩相比,蚀变闪长玢岩的Au、Ag、Cu、Zn、Cd、Ge、Hg、Co、Mn、Mo、As、W、Sn、Bi含量增高,Cr、V、Ni、Sc、Y、Zr、Th、Sb、Nb、Ta、Li、Be、Cs、Rb、Sr、Ba、Hf等含量减少(图 6),与构造蚀变带不同元素带入和迁出的特征基本一致。

|

图 6 堆金山片区闪长玢岩与蚀变闪长玢岩微量元素含量曲线图 Figure 6 Comparison of trace elements of fresh and altered diorite porphyry in the Duijinshan area |

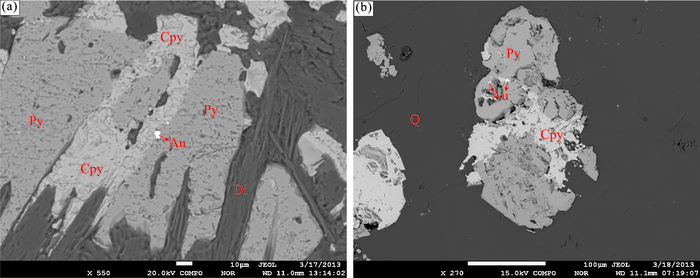

对矿区各片区构造地球化学数据进行R型因子分析,不同片区元素组合特征亦基本相似。这里以银山庄片区为代表加以说明,以累积方差贡献率83.166%为界,可提取5个因子(表 1)。F1因子为Cr、Ni、V、Ti、Co,主要代表了寒武系沉积岩的成分特征,这些元素含量体现黏土质物质的多寡;F4因子为Rb、-Sr,主要代表了花岗质岩体的成分特征;F5因子为Mn、Ba,代表了闪长质岩体的成分特征;F3因子为Cu、Mo、Au、(Ag),代表了主成矿热液活动阶段带入的元素组合,这与在含金铜矿石的电镜下观察常可见自然金、黄铜矿呈细脉状分布的特征一致(图 7),显示Au矿化与Cu矿化关系密切,具有共同迁移和沉淀的特征;F2因子为Pb、Zn、Ag、As、Sb,代表了晚期成矿热液活动的元素组合,表现在矿脉中有时可见方铅矿、闪锌矿细脉沿后期裂隙充填。

|

|

表 1 沂南矿区微量元素R型因子分析结果 Table 1 R-factor analysis of trace elements in the Yinan mining area |

|

(a)14-6-66号光薄片;(b)360-3号光薄片;Au-自然金;Cpy-黄铜矿;Py-黄铁矿;Di-透辉石;Q-石英 图 7 自然金与黄铜矿不规则细脉穿切黄铁矿 Figure 7 Pyrite grains cut by irregular veins of native gold and chalcopyrite |

其中特别值得提出的是,堆金山片区位于铜井杂岩体北部(图 1),主要出露闪长岩和闪长玢岩,共有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号异常带(图 4c),以其中Ⅰ、Ⅱ号为佳。

Ⅰ号异常带位于工作区南西侧,走向北西西,长1100 m、宽300 m、异常面积330000 m2,主要由3个异常组成。该异常带为Au、Ag、As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Mo元素综合异常,各元素异常重叠性较好,其中Au异常均值334×10-9~689×10-9,最高值4013×10-9;Ag异常均值1.07×10-6~1.28×10-6,最高值3.68×10-6;As异常均值35×10-6~36.5×10-6,最高值44.9×10-6;Sb异常均值2.96×10-6,最高值3.9×10-6;Hg异常均值1.72×10-6,最高值3.08×10-6;Cu异常均值519×10-6~1030×10-6,最高值4000×10-6;Pb异常均值55.10×10-6~64.22×10-6,最高值143.6×10-6;Zn异常均值108×10-6,最高值165×10-6;Mo异常均值9.71×10-6,最高值27.60×10-6。

Ⅱ号异常带位于工作区东侧,走向北北东,由2个次级异常带组成,区内长1300 m、宽300~600 m、异常面积330000 m2。该异常带为Au、Ag、As、Cu、Pb、Zn、Mo元素异常,各元素异常重叠性较好,其中Au异常均值179×10-9~624×10-9,最高值2132×10-9;Ag异常均值1.25×10-6,最高值2.72×10-6;As异常均值32.23×10-6~97.23×10-6,最高值417×10-6;Sb异常均值3.51×10-6~3.99×10-6,最高值5.64×10-6;Hg异常均值0.83×10-6~10.79×10-6,最高值72.10×10-6;Cu异常均值393×10-6~528×10-6,最高值971×10-6;Pb异常均值71.98×10-6~74.70×10-6,最高值127×10-6;Zn异常均值99.42×10-6~101×10-6,最高值172×10-6。

Ⅰ号和Ⅱ号异常带Au异常含量均很高,其中大于400×10-9的异常值样品达17件(表 2),预示金矿体的存在。

Ⅰ号异常带呈北西西向带状,Ⅱ号异常带呈北北东带状,走向上分别与马家窝-铜井断裂和鄌郚-葛沟断裂一致。从其异常具明显的方向性,且受同向的构造蚀变破碎带控制,构造蚀变破碎带方位与区域性断裂方位一致,不具特征的隐爆角砾岩筒和斑岩型矿床面型蚀变分带,当为产于斑岩体中的构造蚀变岩型金矿,不是以往认为的斑岩型金矿。

|

|

表 2 堆金山工作区Au高值点一览表 Table 2 High Au content points in the Duijinshan area |

位于燕子湖断裂附近,共有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号异常带(图 4d)。各异常均呈一致的北北东展布,显示受鄌郚-葛沟断裂及次级平行断裂控制。

以Ⅰ号异常带最佳,带内主要出露奥陶系马家沟组灰岩、白云岩,并有燕山期闪长玢岩和花岗斑岩体分布,走向北东,异常带区内延长600 m、宽200~300 m,异常面积90000 m2,且异常带向两端均未封闭,并与堆金山Ⅱ号异常带相邻,走向一致,当为同一条异常带。该异常为Au、Ag、As、Sb、Hg、Cu、Pb、Zn、Mo元素综合异常,各元素异常重叠性较好。其中Au异常均值6.15×10-9,最高值47.51×10-9;Ag异常均值0.12×10-6,最高值0.82×10-6;As异常均值15.75×10-6,最高值30.20×10-6;Sb异常均值0.97-6,最高值1.9×10-6;Hg异常均值0.30×10-6,最高值2.53×10-6;Pb异常均值45.9×10-6,最高值61.8×10-6。

Ⅱ号异常带,带内主要出露燕山期闪长玢岩和花岗斑岩体分布,走向北东,延长1000 m,宽100~200 m,异常面积150000 m2,该异常为Ag、Hg、Cu、Pb、Zn、Mo元素异常带,其中Ag异常均值0.098×10-6,最高值0.254×10-6;Hg异常均值15.95×10-6,最高值25.98×10-6;Cu异常均值38.3×10-6,最高值49.1×10-6;Pb异常均值29.8×10-6,最高值91.2×10-6;Zn异常均值93.9×10-6,最高值316.1×10-6;Mo异常均值0.78×10-6,最高值2.93×10-6。

Ⅲ号异常带,带内主要为第四系覆盖区,走向北北东,异常带区内延长1500 m、宽100~200 m,异常面积225 000 m2,该异常为Au、Ag、As、Sb、Hg、Mo元素综合异常。其中Au异常均值4×10-9~15.86×10-9,最高值161.6×10-9;Ag异常均值0.183×10-6,最高值0.189×10-6;As异常均值15.95×10-6,最高值25.98×10-6;Sb异常均值0.72×10-6~1.12×10-6,最高值1.9×10-6;Hg异常均值0.101×10-6~0.206×10-6,最高值0.68×10-6;Mo异常均值0.74×10-6,最高值1.02×10-6。

据山东黄金集团黄金地勘公司对燕子湖片区Ⅱ、Ⅲ号异常带南西段施工11个钻孔,共有7个钻孔见两层矿体(图 4d)。上部矿体真厚为0.30~6.02 m,平均真厚1.53 m,金品位0.62×10-6~6.25×10-6,平均品位1.13×10-6。下部矿体真厚为0.59~3.35 m,平均真厚1.92 m,金品位0.56×10-6~12.6) ×10-6,平均品位3.02×10-6。

综合前人在沂沭断裂带与鄌郚-葛沟断裂东邻的沂水-汤头断裂已发现龙泉站、牛家小河、南小尧等构造蚀变岩型的金矿床(李洪奎等,2004),因此,矿区下一步当重视沂沭断裂带附近第四纪覆盖区低缓构造地球化学异常之下隐伏的构造破碎带型金矿和构造蚀变岩型金矿的找矿问题。

3 几点认识(1) 中性、酸性岩体接触带附近的寒武系和上元古界层间滑动带,控制了矽卡岩型层状金铜矿体的产出;但在远离接触带的部位,高角度次级的北北东、北西西-北西向断裂,控制了构造蚀变岩型的金铜矿体。高角度控矿断裂在走向上具有明显的分区性。在矿田西侧主要为北西和北西西向,在矿田东侧主要为北北东向。

(2) 各片区异常带成矿元素组合基本一致。Au、Cu、Mo、Ag、As、Sb、Hg等含量在断裂带上方具明显的峰值且同步变化,显示为成矿溶液带入的元素,是本区Au、Cu找矿指示元素组合;亲石亲铁元素Rb、Ti、Cr、V等含量分布趋势相反,是围岩遭受蚀变随溶液带出的元素。其与相应岩石蚀变前后元素迁移规律一致。

(3) 矿石矿相学研究和多元统计因子分析表明,矿区Au矿化与Cu矿化关系密切,它们具有共同迁移和沉淀的特征。

(4) 构造地球化学测量和构造蚀变带填图均表明堆金山矿段不是典型的斑岩型金矿,而是产在闪长玢岩体中北西西-北西西向断裂控制的构造蚀变岩型金矿。

(5) 金铜矿化优劣并不总与其相关异常的强弱成正比,下一步工作要重视沂沭断裂带附近第四纪覆盖区低缓构造地球化学异常之下隐伏的构造破碎带型金矿和构造蚀变岩型金矿的找矿问题。

致谢: 本次工作中得到了山东黄金集团山东黄金地质矿产勘查有限公司和沂南金矿地质技术人员的大力支持,在此一并致谢!

| [] | 董树义, 顾雪祥, 李科, 刘丽, 章永梅, 程文斌. 2010. 山东沂南金矿床成矿物质来源探讨. 地球与环境, 38(3): 295–303. |

| [] | 高玉杰, 郑青林, 舒顺龙, 赵云龙, 丛顺明. 2010. 金场矿区矿化特征和深部找矿潜力分析. 有色金属(矿山部分), 62(4): 25–28. |

| [] | 李洪奎, 杨永波, 田京祥, 李秀章, 陈延贵, 李英平, 刘汉栋. 2004. 山东沂沭断裂带中段金矿床地质特征. 地质与勘探, 40(4): 27–31. |

| [] | 李科, 顾雪祥, 董树义. 2009. 山东沂南金铜铁矿床同位素地球化学研究. 矿床地质, 28(1): 93–103. |

| [] | 刘丽. 2009. 山东沂南金矿床成矿流体特征及地质意义. 硕士学位论文: 北京: 中国地质大学(北京): 1-96 |

| [] | 钱建平. 1999. 构造地球化学浅议. 地质地球化学, 27(3): 94–101. |

| [] | 钱建平. 2009. 构造地球化学找矿方法及其在微细浸染型金矿中的应用. 地质与勘探, 45(2): 60–67. |

| [] | 钱建平, 陈宏毅, 孙涛, 刘纯, 白艳萍. 2010. 山东招远前孙家金矿床地质和元素地球化学研究. 地球化学, 38(3): 213–228. |

| [] | 钱建平, 陈宏毅, 吴小雷, 王自国, 蒙勇. 2011. 胶东望儿山金矿成矿构造分析和成矿预测. 大地构造与成矿学, 35(2): 221–231. |

| [] | 邱检生, 王德滋, 任启江. 1996. 山东沂南金场矽卡岩型金铜矿床地质地球化学特征及矿床成因. 矿床地质, 15(4): 330–340. |

| [] | 徐庆国, 韩仲文, 毋瑞身. 1982. 山东沂南冶官墓矽卡岩型金矿的某些特点. 见: 中国地质科学院沈阳地质矿产研究所文集 |

| [] | 杨现利. 2001. 利用岩浆和矿液活动中心寻找矽卡岩型矿床矿体群. 有色金属(矿山部分), 53(6): 25–27. |

| [] | 郑子恒, 罗根全. 1996. 利用岩体边部构造形态预测矽卡岩型矿床盲小矿体. 有色金属(矿山部分), 48(6): 26–29. |

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36